Стихи о женщине бродский: Стихи Бродского Иосифа о женщине

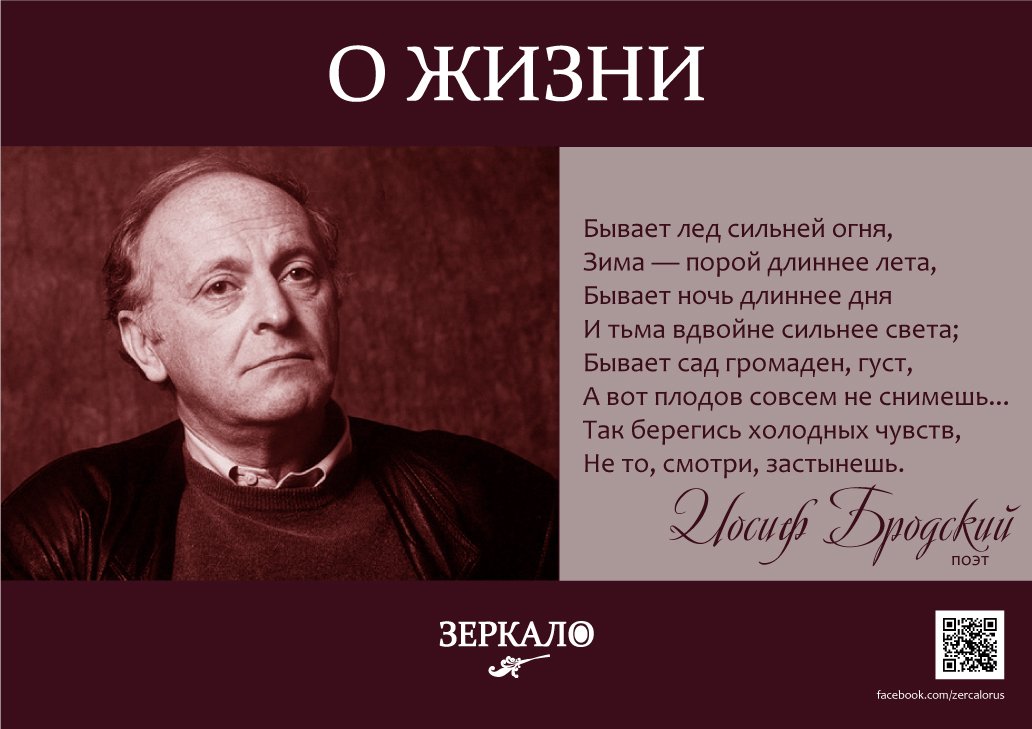

5 самых пронзительных стихотворений Иосифа Бродского о любви

Юность Иосифа Бродского пришлась на непростое послевоенное время, и будущему поэту пришлось выбирать между образованием и финансовой помощью своей семье. Сознательно выбрав последнее, он бросил школу и устроился учеником фрезеровщика на завод «Арсенал». Потом Бродский загорелся мечтой о медицинской карьере и сумел получить место помощника прозектора в морге при областной больнице. Но эта работа не оправдала его ожиданий, и Иосиф Александрович продолжил менять специальности: работал истопником в котельной, участвовал в дальневосточных геологических экспедициях и даже служил матросом на маяке. В то же самое время Бродский зачитывался философскими и религиозными трудами, а также поэзией. Литература сильно его увлекла, и к концу 1950-х он стал вхож в творческие объединения молодых поэтов и завел знакомства с такими большими литераторами как Евгенией Рейн, Булат Окуджава и Сергей Довлатов.

В начале 1960-х Бродский и сам начал раскрываться как талантливый и незаурядный поэт. Но после его яркого выступления на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры имени Горького Иосиф Александрович стал мишенью для ленинградского КГБ. По мнению спецслужб, творчество начинающего поэта было слишком индивидуалистическим и даже пессимистическим, что противоречило советской идеологии. В результате Бродского выслали из Ленинграда на пять лет с обязательным привлечением к труду, но даже в ссылке он продолжал писать свои гениальные стихи. Вскоре творчество Иосифа Александровича распространилось за пределы СССР и было высоко оценено на Западе. Первое собрание его сочинений было переведено на английский язык и опубликовано в 1965 году, а пять лет спустя в Нью-Йорке вышла «Остановка в пустыне» — первое авторизованное издание Бродского.

Но после его яркого выступления на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры имени Горького Иосиф Александрович стал мишенью для ленинградского КГБ. По мнению спецслужб, творчество начинающего поэта было слишком индивидуалистическим и даже пессимистическим, что противоречило советской идеологии. В результате Бродского выслали из Ленинграда на пять лет с обязательным привлечением к труду, но даже в ссылке он продолжал писать свои гениальные стихи. Вскоре творчество Иосифа Александровича распространилось за пределы СССР и было высоко оценено на Западе. Первое собрание его сочинений было переведено на английский язык и опубликовано в 1965 году, а пять лет спустя в Нью-Йорке вышла «Остановка в пустыне» — первое авторизованное издание Бродского.

Таким образом, Иосиф Александрович уехал в ссылку двадцатитрехлетним молодым человеком, а вернулся уже известным поэтом. Но теперь его личность, овеянная славой и иностранным признанием, волновала КГБ еще сильнее, чем прежде. В 1972 году Бродского вызвали в подразделение МВД и настоятельно рекомендовали задуматься о переезде. Иосиф Александрович прекрасно понимал, что советская власть никогда не оставит его в покое, и 4 июня он навсегда покинул свою родину.

Иосиф Александрович прекрасно понимал, что советская власть никогда не оставит его в покое, и 4 июня он навсегда покинул свою родину.

В США Бродский вел занятия у студентов Мичиганского университета в качестве приглашенного литератора, и — конечно же — продолжал писать стихи и эссе. В 1987 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе, а четыре года спустя он занял пост консультанта Библиотеки Конгресса и запустил программу «Американская поэзия и грамотность», направленную на популяризацию литературы и распространение среди населения поэтических томов. В ночь на 28 января 1996 года у Бродского остановилось сердце вследствие инфаркта. Но память об этом великом человеке жива до сих пор благодаря его богатому литературному наследию, которое, кажется, никогда не потеряет своей актуальности.

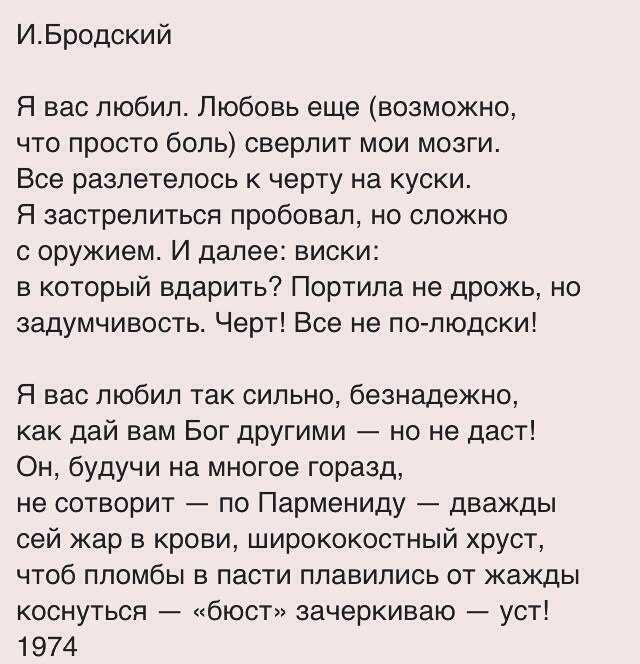

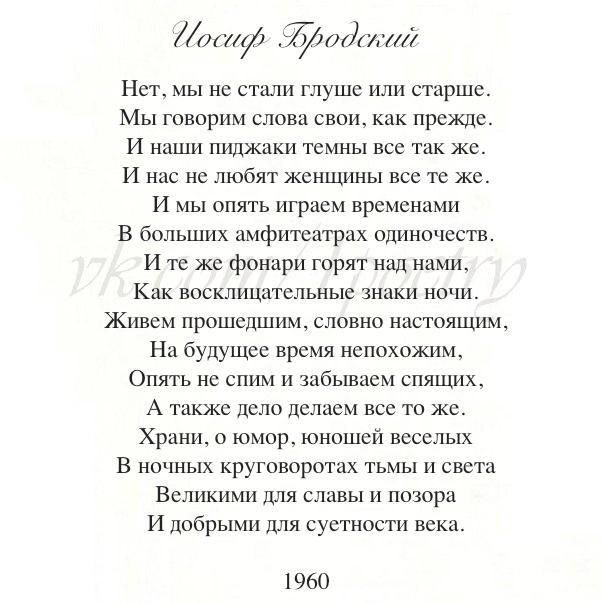

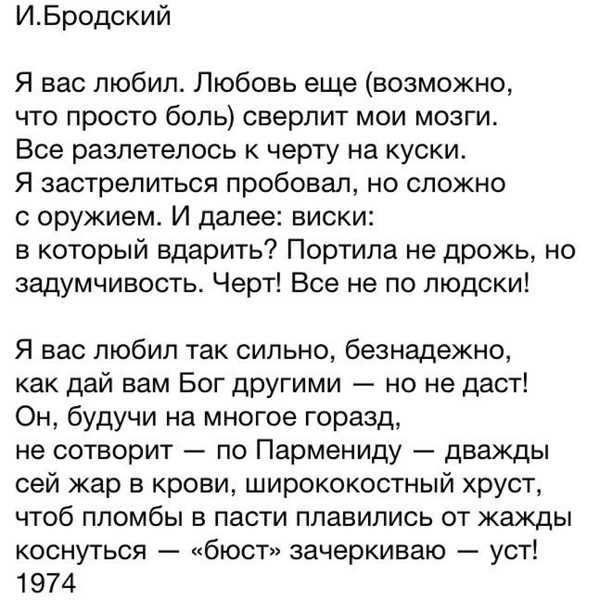

«Я вас любил»

За основу стихотворения Бродский взял бессмертные строки, созданные Пушкиным. Но переделал их в созвучии со своей бездушной эпохой. Это горькая насмешка над тем, как возвышенные и прекрасные чувства уступили место эгоистичной и плотской любви.

Я вас любил. Любовь еще (возможно,

что просто боль) сверлит мои мозги.

Все разлетелось к черту на куски.

Я застрелиться пробовал, но сложно

с оружием. И далее: виски:

в который вдарить? Портила не дрожь, но

задумчивость. Черт! Все не по-людски!

Я вас любил так сильно, безнадежно,

как дай вам Бог другими — но не даст!

Он, будучи на многое горазд,

не сотворит — по Пармениду — дважды

сей жар в крови, ширококостный хруст,

чтоб пломбы в пасти плавились от жажды

коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

«Предпоследний этаж»

Это стихотворение было написано Бродским накануне ссылки и посвящено Марианне Басмановой — возлюбленной поэта. Их связывали непростые отношения, которые в какой-то момент переросли в любовный треугольник и принесли страдания всем его сторонам.

Предпоследний этаж

раньше чувствует тьму,

чем окрестный пейзаж;

я тебя обниму

и закутаю в плащ,

потому что в окне

дождь — заведомый плач

по тебе и по мне.

Нам пора уходить.

Рассекает стекло

серебристая нить.

Навсегда истекло

наше время давно.

Переменим режим.

Дальше жить суждено

по брегетам чужим.

Card Марианна Басманова

«Дебют»

Главные герои стихотворения вступают во «взрослую» жизнь, но делают этот важный шаг крайне нелепо, руководствуясь лишь эгоистичными порывами и желанием самоутвердиться. В «Дебюте» чувствуется привкус горечи и разочарования.

1

Сдав все свои экзамены, она

к себе в субботу пригласила друга,

был вечер, и закупорена туго

была бутылка красного вина.

А воскресенье началось с дождя,

и гость, на цыпочках прокравшись между

скрипучих стульев, снял свою одежду

с неплотно в стену вбитого гвоздя.

Она достала чашку со стола

и выплеснула в рот остатки чая,

квартира в этот час уже спала.

Она лежала в ванне, ощущая

Всей кожей облупившееся дно,

и пустота, благоухая мылом,

ползла в нее через еще одно

отверстие, знакомящее с миром.

2

Дверь тихо притворившая рука

была — он вздрогнул — выпачкана, пряча

ее в карман, он услыхал, как сдача

с вина плеснула в недра пиджака.

Проспект был пуст. Из водосточных труб

лилась вода, сметавшая окурки

он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,

и почему-то вдруг с набрякших губ

сорвалось слово (Боже упаси

от всякого его запечатленья),

и если б тут не подошло такси,

остолбенел бы он от изумленья.

Он раздевался в комнате своей,

не глядя на пропахивающий потом

ключ, подходящий к множеству дверей,

ошеломленный первым оборотом.

«Любовь»

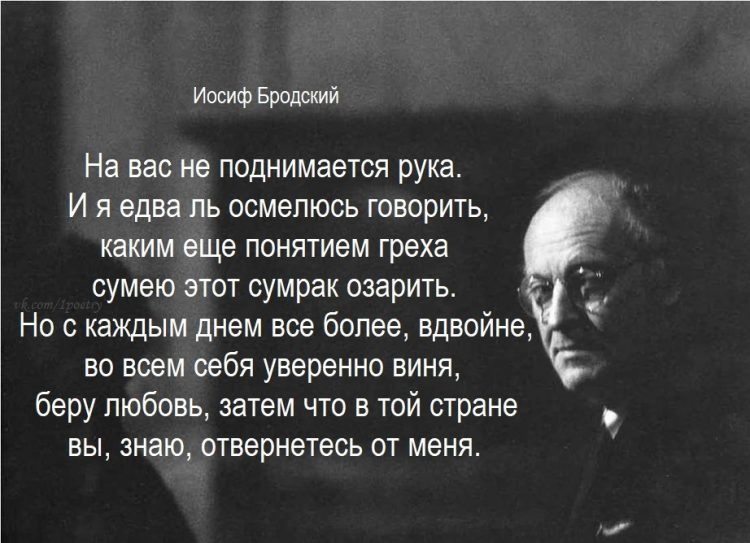

В эмиграции Бродский особенно остро чувствовал тоску по своей бывшей возлюбленной. Она изменила ему с его лучшим другом, отказалась уехать вместе с ним из страны. Но поэт так и не смог забыть ее.

Я дважды пробуждался этой ночью

и брел к окну, и фонари в окне,

обрывок фразы, сказанной во сне,

сводя на нет, подобно многоточью

не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,

проживши столько лет с тобой в разлуке,

я чувствовал вину свою, и руки,

ощупывая с радостью живот,

на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,

я знал, что оставлял тебя одну

там, в темноте, во сне, где терпеливо

ждала ты, и не ставила в вину,

когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте —

там длится то, что сорвалось при свете.

Мы там женаты, венчаны, мы те

двуспинные чудовища, и дети

лишь оправданье нашей наготе.

В какую-нибудь будущую ночь

ты вновь придешь усталая, худая,

и я увижу сына или дочь,

еще никак не названных, — тогда я

не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе

оставить вас в том царствии теней,

безмолвных, перед изгородью дней,

впадающих в зависимость от яви,

с моей недосягаемостью в ней.

«Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…»

Стихотворение было написано Бродским в 1989 году и вновь посвящено Марианне Басмановой. На тот момент они не виделись уже больше 15 лет.

На тот момент они не виделись уже больше 15 лет.

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером

подышать свежим воздухом, веющим с океана.

Закат догорал в партере китайским веером,

и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,

рисовала тушью в блокноте, немножко пела,

развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком

и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии

на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною

чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более

немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем

ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,

но забыть одну жизнь — человеку нужна, как минимум,

еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,

ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?

Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.

Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Фото: Getty Images

Мария Тюмерина

Иосиф Бродский: в день рождения с любовью!

24 мая 1940 года в Ленинграде родился Иосиф Бродский, русский поэт, эссеист и педагог. 82 года спустя, в день рождения одного из самых значимых поэтов ХХ века, творческие люди современности рассказывают о Бродском в их жизни, и о том, правда ли, что его «так называемые стихи приносят людям пользу».

© italianskieslova.comЯ не то что схожу с ума, но устал за лето.

За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.

Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это —

города, человеков, но для начала зелень.

Стану спать не раздевшись или читать с любого

места чужую книгу, покамест остатки года,

как собака, сбежавшая от слепого,

переходят в положенном месте асфальт.

Свобода —

это когда забываешь отчество у тирана,

а слюна во рту слаще халвы Шираза,

и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,

ничего не каплет из голубого глаза.

1976 г.

Иван Плющ, художник

Бродский олицетворяет не только поэта, но и «мученика», ненужного в своей стране человека. Очень понятная для истории России ситуация, ситуация, вплетенная в ментальность русского человека. Казалось, что пора героев-мучеников останется в тех временах, но современная, новая история говорит об обратном, увы.

Поэт символизирует свободу, Бродский же символизирует ее в максимуме.

Для меня это в образе Поэта, пожалуй, самое важное.

Я был только тем, чего

ты касалась ладонью,

над чем в глухую, воронью

ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты

там, снизу, различала:

смутный облик сначала,

много позже — черты.

Это ты, горяча,

ошую, одесную

раковину ушную

мне творила, шепча.

Это ты, теребя

штору, в сырую полость

рта вложила мне голос,

окликавший тебя.

Я был попросту слеп.

Ты, возникая, прячась,

даровала мне зрячесть.

Так оставляют след.

Так творятся миры.

Так, сотворив их, часто

оставляют вращаться,

расточая дары.

Так, бросаем то в жар,

то в холод, то в свет, то в темень,

в мирозданьи потерян,

кружится шар.

Марат Шемиунов, артист балета

Считается, что Бродский — поэт слишком серьезный, сложный, чтобы понимать его — надо «дорасти», или входить в определенное состояние. Конечно, к нему нужно прийти, но это относится ко всему: всему свое время, свой Бродский.

Моя бабушка — Зинаида Иосифовна, я родился с ассоциацией Бродского как своего прадеда. Бродский — еврей! Его поэзия — глубокий смысл, полный метафор и аллегорий. Еврей — не как национальный ориентир, но как мудрый раввин и как диссидент, художник, который покинул родину под грифом «инакомыслящий». Основной бэкграунд его творчества — это песни родине в американском формате мышления, через эхо свободы.

Его дружба с танцовщиком всех времен Михаилом Барышниковым создала поистине прекрасное, на грани крушения, мифа о нашем искусстве, стихотворение «Моему другу Михаилу Барышникову»:

Классический балет есть замок красоты,

чьи нежные жильцы от прозы дней суровой

пиликающей ямой оркестровой

отделены. И задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,

И задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,

и, крылышкуя скорописью ляжек,

красавица, с которою не ляжешь,

одним прыжком выпархивает в сад. Мы видим силы зла в коричневом трико,

и ангела добра в невыразимой пачке.

И в силах пробудить от элизийской спячки

овация Чайковского и Ко. Классический балет! Искусство лучших дней!

Когда шипел ваш грог, и целовали в обе,

и мчались лихачи, и пелось бобэоби,

и ежели был враг, то он был — маршал Ней. В зрачках городовых желтели купола.

В каких рождались, в тех и умирали гнездах.

И если что-нибудь взлетало в воздух,

то был не мост, а Павлова была. Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,

Барышникова зреть. Талант его не стерся!

Усилие ноги и судорога торса

с вращением вкруг собственной оси рождают тот полет, которого душа

как в девках заждалась, готовая озлиться!

А что насчет того, где выйдет приземлиться, —

земля везде тверда; рекомендую США.

После описания пухопарящей Истоминой в «Онегине» Пушкина это, наверное, самое гениальное сказанное о балете, такое же гениальное, как и адресат творения. Их успех, конечно, основан на освобождения призмы мышления, в случае с Бродским — это слово, его право, свободы и форма, в случае с Барышниковым — это хореография. Я говорю о русской культуре, о корнях поэта — русской речи и русской поэзии. Возможность использовать этот ресурс популяризации целей искусства в капиталистическом государстве вывела эти таланты на новый уровень. Похожая история с Баланчиным, Рахманиновым, Стравинским, Довлатовым, Годуновым.

Их успех, конечно, основан на освобождения призмы мышления, в случае с Бродским — это слово, его право, свободы и форма, в случае с Барышниковым — это хореография. Я говорю о русской культуре, о корнях поэта — русской речи и русской поэзии. Возможность использовать этот ресурс популяризации целей искусства в капиталистическом государстве вывела эти таланты на новый уровень. Похожая история с Баланчиным, Рахманиновым, Стравинским, Довлатовым, Годуновым.

Я не считаю Бродского тем поэтом, томик стихов которого должен быть постоянно под рукой, или на прикроватной тумбочке, чтобы можно было перечитывать под настроение. Мне в костюмерном цехе в мастерских нашего театра швея-мотористка подарила томик Омара Хайяма в золотом переплете, я носил его с собой и читал по строчке в день, а потом из его мудростей премудростей понял истину — не сотвори себе кумира.

© italianskieslova.com

Когда так много позади

Всего, в особенности — горя,

Поддержки чьей-нибудь не жди,

Сядь в поезд, высадись у моря.

Оно обширнее. Оно

И глубже. Это превосходство —

Не слишком радостное. Но

Уж если чувствовать сиротство,

То лучше в тех местах, чей вид

Волнует, нежели язвит.

Ирина Дрозд, художник

«У пророков не принято быть здоровым»

Бродский.

Интересно, что все личности, оставившие след в культуре и развитии цивилизации человечества, имели невротические или другие отклонения. Отклонения от так называемой нормы, условно принятой большинством. Бродский, великий поэт, состоял на учете в ПНД с диагнозом «невроз», а также ему ставили «шизоидное расстройство личности». В его произведениях пульсирует боль, предельная острота восприятия окружающего мира — чувствительность к малейшим деталям человека, его чувств и быта. Да, действительно — это не норма, это гений.

© italianskieslova.com

Переживи всех.

Переживи вновь,

словно они — снег,

пляшущий снег снов.

Переживи углы.

Переживи углом.

Перевяжи узлы

между добром и злом.

Но переживи миг.

И переживи век.

Переживи крик.

Переживи смех.

Переживи стих.

Переживи всех.

Мария Бошакова, директор по развитию журнала Точка ART

То, насколько поэзия Бродского проникает в ДНК его читателей, я поняла, когда впервые оказалась в Париже, в Люксембургском саду. Удивительно, но стоило мне увидеть статую шотландской королевы, как в голове тут же зазвучали строки из «12 сонетов к Марии Стюарт» :

«Мари, шотландцы все-таки скоты.

В каком колене клетчатого клана

предвиделось, что двинешься с экрана

и оживишь, как статуя, сады.»

Это было удивительно — как будто у меня, читавшей цикл достаточно давно, нашелся эмоциональный ключ не просто к личному переживанию, но к тому, чтобы впустить его в общий исторический коридор. Как это сделал и сам Бродский, модернистки и очень остроумно переплетший в сонетах многочисленные аллюзии — от английской истории до собственных детских пост-блокадных воспоминаний. И именно в этом ценность поэзии Бродского для меня: она способна превратить любое заурядное событие, достойное трактата Парменида.

Наш прошлогодний материал, посвященный Иосифу Бродскому в Яндекс.Дзен

Теги: Иосиф Бродский

Стихи Иосифа Бродского [617 стихотворений] читать творчество поэта

Перейти к содержанию

Search for:

Главная » Иосиф Бродский

Категории

Лучшие произведения и стихи

Все стихотворения Бродского

1 сентября (Первое сентября) — Иосиф Бродский

1 января 1965 года

13 очков, или стихи о том, кто открыл Америку

1867 год

1972 год

1983 год

20 сонетов к Марии Стюарт

24 декабря 1971 года

25 декабря 1993

500 одеял — Иосиф Бродский

Anno Domini

Aqua vita nuova

Bagatelle

Einem alten architekten in rom

Ex oriente

Ex ponto

Fin de siecle

MCMXCIV — Иосиф Бродский

Post aetatem nostram

Postscriptum (Постскриптум)

Presepio

Ritratto di donna

Science fiction

А здесь жил Мельц

А здесь жила Петрова

А. А. Ахматовой

А. Ахматовой

Август

Августовские любовники

Акростих

Анкета

Анне Андреевне Ахматовой

Архитектура — И. Бродский

Ахматовой

Бабочка

Баллада о маленьком буксире

Барбизон Террас

Бегство в Египет

Бегство в Египет II

Без фонаря

Бессмертия у смерти не прошу

Блестит залив, и ветр несет

Большая элегия Джону Донну

Брожу в редеющем лесу

Буров тракторист

Был черный небосвод светлей тех ног

Бюст Тиберия — Иосиф Бродский

В альбом Натальи Скавронской

В Англии

В горах

В городке, из которого смерть расползалась

В горчичном лесу

В деревне Бог живет не по углам

В деревне никто не сходит с ума

В деревне, затерявшейся в лесах

В деревянном доме, в ночи

В замерзшем песке

В Италии

В канаве гусь, как стереотруба

В кустах Финляндии бессмертной

В одиночке желание спать

В озёрном краю

В окрестностях Александрии

В окрестностях Атлантиды

В отеле Континенталь

В Паланге

В письме на юг

В прошлом те, кого любишь, не умирают

В пустом, закрытом на просушку парке

В разгар холодной войны

В распутицу

В семейный альбом

В следующий век

В стропилах воздух ухает, как сыч

В твоих часах не только ход, но тишь

В темноте у окна

В феврале далеко до весны — Иосиф Бродский

В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой

В этой маленькой комнате все по-старому

Вальсок

Вдоль темно-желтых квартир

Венецианские строфы (1)

Венецианские строфы (2)

Вертумн

Весы качнулись

Ветер оставил лес

Вечер. Развалины геометрии

Развалины геометрии

Взгляни на деревянный дом

Вид с холма

Византийское

Витезслав Незвал

Вместе они любили

Война в убежище Киприды

Волосы за висок

Воронья песня

Воротишься на родину

Воспоминание

Воспоминания

Восславим приход весны

Восходящее желтое солнце следит косыми

Вот я вновь принимаю парад

Вполголоса — конечно, не во весь

Время года — зима

Время подсчета цыплят ястребом

Все дальше от твоей страны

Все чуждо в доме новому жильцу

Всегда остается возможность выйти из дому

Второе Рождество на берегу

Выздоравливающему волосику

Выступление в Сорбонне

Гвоздика — Иосиф Бродский

Глаголы

Гладиаторы

Голландия есть плоская страна

Горбунов и Горчаков

Горение

Гуернавака

Два часа в резервуаре

Дедал в Сицилии

Декабрь во Флоренции

День кончился, как если бы она

Дерево

Деревья в моем окне, в деревянном окне

Деревья окружили пруд

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору — Иосиф Бродский

Диалог

Дидона и Эней

Для школьного возраста

Дни бегут надо мной

Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою

Дождь в августе

Доклад для симпозиума

Долговечнее меди

Дом тучами придавлен до земли

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером

Дорогому Д.

Другу-стихотворцу

Еврейское кладбище около Ленинграда

Если что-нибудь петь, то перемену ветра

Еще пробирались на ощупь

Желтая куртка — Иосиф Бродский

Жизнь в рассеянном свете

Забор пронзил подмерзший наст

Загадка ангелу

Зажегся свет

Замерзший кисельный берег

Заметка для энциклопедии

Заморозки на почве и облысенье леса

Заснешь с прикушенной губой

Затем, чтоб пустым разговорцем

Зачем опять меняемся местами

Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою

Зимним вечером в Ялте

Зимним вечером на сеновале

И вечный бой

Из Альберта Эйнштейна

Из ваших глаз пустившись в дальний путь

Из Парменида

Из школьной антологии

Иллюстрация

Инструкция заключенному

Инструкция опечаленным

Исаак и Авраам — Иосиф Бродский

Иския в октябре

Испанская танцовщица

История двойки

Итак, пригревает

Июль, сенокос

Июльское интермеццо

К Евгению

К переговорам в Кабуле

К садовой ограде

К северному краю

К семейному альбому прикоснись

К стихам

К Урании

Как вдоль коричневой казармы

Как давно я топчу, видно по каблуку

Как славно вечером в избе — Иосиф Бродский

Как тюремный засов

Камерная музыка

Камни на земле

Каппадокия

Квинтет

Келломяки

Кентавры

Клоуны разрушают цирк

Когда подойдёт к изголовью

Когда так много позади

Колесник умер, бондарь

Колокольчик звенит

Колыбельная

Колыбельная трескового мыса

Конец прекрасной эпохи

Кончится лето, начнется сентябрь

Корнелию Долабелле

Крик в Шереметьево

Критерии

Кто их оттуда поднимет

Кто к минувшему глух

Курс акций

Кушнеру

Лагуна

Ландсвер-канал, Берлин

Лёва Скоков хочет полететь на Луну

Леонской

Лесная идиллия

Лети отсюда, белый мотылек

Летняя музыка

Литовский дивертисмент

Литовский ноктюрн Томасу Венцлова

Ломтик медового месяца

Лучше всего спалось на Савеловском

Люби проездом родину друзей

Любовь

Малиновка

Маятник о двух ногах

Мексиканский романсеро

Менуэт

Меня упрекали во всем

Мерида

Метель в Массачусетсе

Миновала зима. Весна

Весна

Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня

Михаилу Барышникову

Мне говорят, что нужно уезжать

Мои слова, я думаю, умрут

Мой голос, торопливый и неясный

Моллюск

Морозный вечер

Морские маневры

Моя свеча, бросая тусклый свет

Мужчина, засыпающий один

Мы вышли с почты прямо на канал

Мы жили в городе цвета окаменевшей водки

Мы незримы будем

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга

На 22-е декабря 1970 года Якову Гордину

На вас не поднимается рука

На Виа Джулиа

На виа Фунари

На выставке Карла Вейлинка

На независимость Украины

На отъезд гостя

На прения с самим собою ночь

На смерть друга

На смерть Жукова

На смерть Роберта Фроста

На смерть Т.С. Элиота

На столетие Анны Ахматовой

На титульном листе

Набережная реки Пряжки

Набросок

Над восточной рекой

Надежде Филипповне Крамовой на день ее девяностопятилетия

Надпись на книге

Назидание

Назо к смерти не готов

Наряду с отоплением в каждом доме

Настеньке Томашевской в Крым

Наступает весна

Натюрморт

Не важно, что было вокруг, и не важно

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку

Не знает небесный снаряд

Не слишком известный пейзаж

Не тишина — немота

Не то Вам говорю, не то

Неоконченное

Неоконченный отрывок

Неоконченный отрывок (Во время ужина)

Нет, Филомела, прости

Ни тоски, ни любви, ни печали

Ниоткуда с любовью

Ничем, Певец, твой юбилей

Ничто не стоит сожалений

Новая Англия

Новая жизнь

Новые стансы к Августе

Новый год на Канатчиковой даче

Новый Жюль Верн

Ночной полет

Ночь, одержимая белизной

Ноябрьским днем

Ну, время песен о любви

Ну, как тебе в грузинских палестинах

О если бы птицы пели и облака скучали

О этот искус рифмы плесть

Облака

Огонь, ты слышишь, начал угасать

Одиночество

Одиссей Телемаку

Однажды во дворе на Моховой

Одной поэтессе

Одному тирану

Около океана, при свете свечи

Октябрь месяц грусти и простуд

Октябрьская песня

Он знал, что эта боль в плече

Она надевает чулки, и наступает осень

Они вдвоем глядят в соседний сад

Описание утра

Определение поэзии

Орфей и Артемида

Освоение космоса

Осенний вечер в скромном городке

Осенний крик ястреба

Осень в Норенской

Осень хорошее время, если вы не ботаник

Осенью из гнезда

Оставив простодушного скупца

Остановка в пустыне

Остров Прочида

От окраины к центру

Ответ на анкету

Отказом от скорбного перечня

Открытка из города К

Открытка из Лиссабона

Открытка с тостом

Откуда к нам пришла зима

Отнюдь не вдохновение, а грусть

Отрывок (Из слез, дистиллированных зрачком)

Отскакивает мгла

Памяти Геннадия Шмакова

Памяти Е. А. Баратынского

А. Баратынского

Памяти Клиффорда Брауна

Памяти Н.Н.

Памяти отца (Австралия)

Памяти профессора Браудо

Памяти Т. Б.

Памяти Феди Добровольского

Памятник

Памятник Пушкину

Пенье без музыки

Перед памятником Пушкину в Одессе

Перед прогулкой по камере

Переселение

Персидская стрела

Песенка о свободе

Песенка о Феде Добровольском

Песни счастливой зимы

Песня невинности, она же — опыта

Песня о красном свитере

Песня пустой веранды

Песчаные холмы, поросшие сосной

Петербургский роман (поэма в трёх частях)

Петухи

Пилигримы

Письма династии Минь

Письма к стене

Письма римскому другу

Письмо в академию

Письмо в бутылке

Письмо в оазис — Иосиф Бродский

Письмо генералу Z

Письмо к А.Д.

По дороге на Скирос

Повернись ко мне в профиль

Пограничной водой наливается куст

Под вечер он видит, застывши в дверях

Под занавес

Под раскидистым вязом

Подражание Горацию

Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром

Подражая Некрасову, или любовная песнь Иванова

Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне

Подсвечник

Подтверждается дым из трубы

Покинул во тьме постель

Полдень в комнате

Полевая эклога

Полонез

Полярный исследователь

Помнишь свалку вещей на железном стуле

Пора давно за все благодарить

Портрет трагедии

Посвящается Джироламо Марчелло

Посвящается Пиранези

Посвящается стулу

Посвящается Ялте

Посвящение

Посвящение Глебу Горбовскому

После нас, разумеется, не потоп

Послесловие — Иосиф Бродский

Послесловие к басне

Потому что каблук оставляет следы

Похож на голос головной убор

Похороны Бобо

Почти элегия

Прачечный мост

Предпоследний этаж

Представление

Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере

При слове «грядущее» из русского языка

Приглашение к путешествию

Прилив

Примечание к прогнозам погоды

Примечания папоротника

Пристань Фегердала

Притча

Приходит время сожалений

Приходит март

Пришла зима, и все, кто мог лететь

Провинциальное

Пролитую слезу

Проплывают облака

Пророчество

Просыпаюсь по телефону, бреюсь

Проходя мимо театра Акимова

Прошел сквозь монастырский сад

Прошел январь за окнами тюрьмы — Иосиф Бродский

Прощай

Прощайте, мадемуазель Вероника

Прощальная ода

Сборники, печатные издания и книги источники:

- Иосиф Бродский, Собрание сочинений, в 4 томах.

Составитель и издатель Владимир Марамзин. Ленинград: «Самиздат», 1972.

Составитель и издатель Владимир Марамзин. Ленинград: «Самиздат», 1972. - Сочинения И. Бродского: В 7 т / ред. Я. Гордин. — СПб.: Пушкинский фонд, 1997—2001.

- Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы: В 2 т / сост. и примеч. Л. Лосева. — СПб.: Пушкинский дом, 2011.

- Проффер Тисли Э. Бродский среди нас = Brodsky Amoung Us / Пер. с англ. В. Голышев. — М.: АСТ, Corpus, 2015. — 224 с. — 8000 экз. — ISBN 978-5-17-088703-3.

- Loseff L. Joseph Brodsky. A literary life. Translated by Jane Ann Miller. Yale University Press, 2010.

- Brodsky’s Poetics and Aesthetics / Ed. by L. Loseff and V. Polukhina. — N. Y., 1990.

Читайте также этих известных авторов и поэтов

«Каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову…»

«Каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову…» | Colta. ru

ru

27 ноября 2020Литература

23279

текст: Юрий ЛевингФотография Аннелизы Аллевы© Из частного архива

В петербургском издательстве Perlov Design Center вышел трехтомник «Иосиф Бродский в Риме», подготовленный и составленный Юрием Левингом. Издание состоит из отдельного «Путеводителя» по Риму Бродского, тома «Поэзия, проза, графика», включающего рисунки и тексты — в том числе неопубликованные — Бродского, посвященные Риму, и подробных «Трудов и дней» поэта в Риме — хроники, воспоминаний и интервью римских друзей и собеседников Бродского со всего света.

Для публикации на COLTA.RU мы выбрали один из разговоров Юрия Левинга из третьего тома издания — беседу с Сильвией Ронкей, итальянской писательницей, критиком и телеведущей, профессором классической филологии и византологии Римского университета. Ронкей в 1981 году окончила Университет Пизы по специальности «византийская филология», впоследствии изучала греческие церковные манускрипты и проводила исследования под руководством выдающегося историка-византиниста А.П. Каждана в вашингтонском Центре изучения Византии.

Ронкей в 1981 году окончила Университет Пизы по специальности «византийская филология», впоследствии изучала греческие церковные манускрипты и проводила исследования под руководством выдающегося историка-византиниста А.П. Каждана в вашингтонском Центре изучения Византии.

© PERLOV DESIGN CENTER

— Давайте начнем с начала. Расскажите, как произошло ваше знакомство с Иосифом Бродским.

— Мне было 20 лет, и я заканчивала университет, когда стихи Бродского только появились в переводе Буттафавы в серии издательства «Мондадори» Lo Specchio. Я прочитала их и пришла в восхищение. Было лето — не могу вспомнить, какого года, но я училась на третьем курсе. Скорее всего, 1979-го. Вскоре после этого он приехал в Рим по приглашению Американской академии. Вообще он приезжал и до этого — например, для участия в поэтических чтениях. Тогда в Италии была мода на поэзию, и организатором очередного фестиваля выступил Франко Корделли [1]. Он и пригласил Бродского, но тогда мы не встретились. Это произошло несколько месяцев спустя, когда он приехал снова уже в качестве стипендиата по приглашению Американской академии. Издательство «Мондадори» устроило вечеринку у Марии Стеллы Сернас — светской дамы, хотя далеко не интеллектуалки [2], где мы и познакомились. У меня была с собой книга его стихов, изданных на итальянском. А он был бабником, и я думаю, что каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову. После первой встречи у нас было несколько свиданий, и я очень интересовалась его стихами о России. Надо заметить, что сразу после моего рождения мой отец был назначен корреспондентом и уехал жить в Москву вместе с матерью, которая получила должность атташе по культуре при посольстве Италии. Тогда шел 1958 год, хрущевский период, очень интересное время.

Он и пригласил Бродского, но тогда мы не встретились. Это произошло несколько месяцев спустя, когда он приехал снова уже в качестве стипендиата по приглашению Американской академии. Издательство «Мондадори» устроило вечеринку у Марии Стеллы Сернас — светской дамы, хотя далеко не интеллектуалки [2], где мы и познакомились. У меня была с собой книга его стихов, изданных на итальянском. А он был бабником, и я думаю, что каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову. После первой встречи у нас было несколько свиданий, и я очень интересовалась его стихами о России. Надо заметить, что сразу после моего рождения мой отец был назначен корреспондентом и уехал жить в Москву вместе с матерью, которая получила должность атташе по культуре при посольстве Италии. Тогда шел 1958 год, хрущевский период, очень интересное время.

— В какой газете он работал?

— La Stampa. Он пробыл там три года.

— В Москве?

— Да. Но не только, конечно. Он много путешествовал — по-моему, трижды ездил в Сибирь, присутствовал на похоронах Пастернака. Он был одним из немногих итальянских журналистов, кто не просто понимал события того времени, но и был их свидетелем. Он набрался опыта и был достаточно известен, написал ряд книг [3]. Мне Россия всегда была интересна в связи с моим одиноким детством: я читала русские народные сказки, которые мне присылали родители, слушала русские колыбельные. Я с нежностью отношусь к русскому языку и вообще атмосфере, потому что это мои родители, мое детство.

Но не только, конечно. Он много путешествовал — по-моему, трижды ездил в Сибирь, присутствовал на похоронах Пастернака. Он был одним из немногих итальянских журналистов, кто не просто понимал события того времени, но и был их свидетелем. Он набрался опыта и был достаточно известен, написал ряд книг [3]. Мне Россия всегда была интересна в связи с моим одиноким детством: я читала русские народные сказки, которые мне присылали родители, слушала русские колыбельные. Я с нежностью отношусь к русскому языку и вообще атмосфере, потому что это мои родители, мое детство.

— Вы остались в Италии, когда они уехали?

— Да, отец не хотел, чтобы я ехала с ними. Он боялся, что если его будет сопровождать ребенок, то он, как иностранный корреспондент, станет уязвимой мишенью для шантажа или мести… Но я все же отправилась в Россию, когда стала старше. Меня разбирало любопытство; я побывала в Ленинграде, Москве, но увидела очень мало, даже будучи представителем интеллектуальной профессии, а не просто туристкой. Вы сами знаете, как это было трудно и опасно — наладить связи с тамошней профессурой. Поэтому Бродский был незаменимым источником информации. Хотя наше первое знакомство было из рода «мачо подклеил студенточку», я думаю, что в итоге мы подружились на почве любознательности.

Вы сами знаете, как это было трудно и опасно — наладить связи с тамошней профессурой. Поэтому Бродский был незаменимым источником информации. Хотя наше первое знакомство было из рода «мачо подклеил студенточку», я думаю, что в итоге мы подружились на почве любознательности.

— А как же разница в возрасте?

— Мне было двадцать, ему — сорок. Не такая уж и большая. У него было в Риме много подруг, и я думаю, что видела, в отличие от остальных, общую картину, а потому я была еще и его советчицей в любовных делах. Я была очень молода, но я знала, всегда знала, что между нами нет любви и что он — женский угодник. Такой уж он был и вдобавок, мне кажется, все еще сильно любил свою русскую жену. Он никому не принадлежал. У нас были дружеские и, возможно, отчасти мужские отношения, основанные на доверии. Он рассказывал мне о русской литературе, о России, о своей жизни и отношении к женщинам, к любви. Мы были друзьями, и взамен я оказала ему две ответные услуги. Во-первых, конечно же, я показала ему Рим. Несмотря на мой юный возраст, я была образованной и разбиралась в этих вещах. Он также интересовался литературой — не только итальянской, но и современной греческой. Например, в те дни он сильно нуждался в деньгах, и [Джанни] Буттафава, его итальянский переводчик, нашел ему работу: регулярно писать статьи для газеты L’Espresso…

Несмотря на мой юный возраст, я была образованной и разбиралась в этих вещах. Он также интересовался литературой — не только итальянской, но и современной греческой. Например, в те дни он сильно нуждался в деньгах, и [Джанни] Буттафава, его итальянский переводчик, нашел ему работу: регулярно писать статьи для газеты L’Espresso…

Иосиф Бродский на фоне плаката, посвященного выставке современного искусства, которая проходила в Риме осенью 1980 года. 1983

Фотография Сильвии Ронкей© Из частного архива

— Кто именно нашел ему эту работу?

— Буттафава, его переводчик, который и сам работал в этом издании. Иосиф одно время еженедельно писал статьи, и каждый раз ему приходилось искать новую тему. То он писал о Вергилии, то о современном греческом поэте Кавафисе, а я помогала ему советами и искала материалы. Помню, однажды он захотел прочитать Марино — малоизвестного итальянского поэта эпохи барокко XVII века [4]. Мы проходим его в школе и знаем, кто это такой, но его работы настолько трудны для восприятия, что достать его книгу было непросто. Поэтому я отправилась в Ватиканскую библиотеку, где потратила крупную сумму на копирование полного собрания сочинений Марино на микропленку. А Иосиф очень расстроился и сказал: «Слушай, я хочу прочитать всего пару его стихов. Выбери сама». После этого я старалась заранее отбирать нужное. Я получила классическое образование, изучала итальянское искусство и литературу, латинскую классику и к тому времени уже стала византинистом. Отсюда, в частности, его познания о Византии, он часами сидел и читал на моем диване. Я переводила, как мне кажется, если не самую важную, то одну из наиболее значимых и известных исторических работ — хронику, написанную Михаилом Пселлом, философом и политиком XI века. Я первая переводила ее на итальянский язык, это был немалый труд, тысячи страниц…

Мы проходим его в школе и знаем, кто это такой, но его работы настолько трудны для восприятия, что достать его книгу было непросто. Поэтому я отправилась в Ватиканскую библиотеку, где потратила крупную сумму на копирование полного собрания сочинений Марино на микропленку. А Иосиф очень расстроился и сказал: «Слушай, я хочу прочитать всего пару его стихов. Выбери сама». После этого я старалась заранее отбирать нужное. Я получила классическое образование, изучала итальянское искусство и литературу, латинскую классику и к тому времени уже стала византинистом. Отсюда, в частности, его познания о Византии, он часами сидел и читал на моем диване. Я переводила, как мне кажется, если не самую важную, то одну из наиболее значимых и известных исторических работ — хронику, написанную Михаилом Пселлом, философом и политиком XI века. Я первая переводила ее на итальянский язык, это был немалый труд, тысячи страниц…

— С греческого?

— С византийского греческого, они не сильно различаются. К сожалению, словарей так и нет, и для правильного перевода приходилось заранее представлять, о чем идет речь, но этого опять же не понять без перевода, поэтому я испытывала трудности, пытаясь найти правильный подход. Иосифу это было интересно; существовал слабый перевод на английский, который я использовала для проверки, и он прочел его целиком.

К сожалению, словарей так и нет, и для правильного перевода приходилось заранее представлять, о чем идет речь, но этого опять же не понять без перевода, поэтому я испытывала трудности, пытаясь найти правильный подход. Иосифу это было интересно; существовал слабый перевод на английский, который я использовала для проверки, и он прочел его целиком.

— По-английски?

— Да. От корки до корки, он много читал о Византии. Он знал еще одного византолога, Майкла Мааса, и нашими стараниями основательно погрузился в эту тему. Иногда мы втроем ходили куда-нибудь или ужинали вместе. Наша дружба продолжалась несколько лет. Кажется, Нобелевскую премию он получил в середине восьмидесятых…

— В 1987-м.

— Да. Значит, мы общались лет семь-восемь. Я дважды прилетала к нему в Америку. Один раз — в Нью-Йорк, он был очень счастлив тогда из-за романа с китаянкой. Он сказал: «Ты не представляешь, насколько это отличается, как все меняется. Если переходишь на азиаток, назад пути нет».

Сильвия Ронкей, начало 1980-х© Из частного архива

— Он цитировал на итальянском по памяти длинные отрывки из Данте, что, конечно, говорит больше о его памяти, а не о знании языка.

— Да, у него была очень хорошая память: он знал наизусть множество стихов на неизвестных ему языках. Правда, его английский был великолепен. Он часто сердился на меня за то, что я не понимала его русских стихов. До нашего знакомства я читала только те его работы, которые были переведены на итальянский, поэтому первым делом он дал мне сборники на английском: сначала всего два, а потом и другие. При этом он мне читал по-русски все свои стихи, даже изначально написанные на английском, потому что ему не нравилось, как они звучат на иностранных языках. Он повторял: «Я русский поэт. Мои стихи — музыка. Их нужно слушать, а не читать, это давняя традиция». Очень часто он читал свои стихи по памяти, хотя «читал» — не совсем точное слово. Возможно, в русской традиции принято читать стихи подобно молитве или обрядовой песне или это была его индивидуальная манера декламации, которая, по-моему, скорее походила на заклинание, а не на музыку.

— Даже для русской литературы, несмотря на ее разнообразие, его стиль необычен: сила, с которой он читал свои стихи, несравнима ни с чем.

— Да, я это понимала. Однако моего знания русского языка было, конечно же, недостаточно: я помнила лишь несколько слов из сказок Афанасьева, хотя потом я запоздало выучила русский. В течение последних двадцати лет моим русским друзьям случалось мне читать его стихи, которые они воспринимают как музыку, литанию — не знаю, как точнее описать; в его стихах есть нечто от литургии. Странно, что, несмотря на вольнодумство — он был поклонником Шодерло де Лакло, — у него были свои священные ценности: собственные стихи и искусство поэзии, а также поэтическая декламация.

Кстати, о религии — мы обошли все церкви Рима, хотя он относился к ним с иронией. Я никогда не была набожна, но в Риме нельзя изолироваться от религиозной традиции, которая так же сильна, как и историческая. Вот почему мне доводилось заставлять его пойти в церковь, из этих походов он развил теорию, что Рим — город сосцов; он находил архитектуру римских церквей очень сексуальной. Кажется, он где-то об этом упоминал.

Кажется, он где-то об этом упоминал.

— Он действительно проводил сравнение куполов с сосцами волчицы, вскормившей Ромула и Рема.

— Да, все началось с волчицы. Были еще уличные животные — особенно коты, которых он часто видел, гуляя по Риму, — так возник образ опасного зверя-мутанта, у которого было что-то от волчицы, а что-то — от кота. Иногда в музеях, глядя на барочные картины, изображавшие аллегорических животных, он восклицал: «Да! Именно так я вижу Рим».

— То есть он отождествлял Рим со зверем?

— Да, с мутантом, с аллегорическим зверем, — он был без ума от барокко. Как-то, разочаровавшись в Марино, которого не смог дочитать, он захотел увидеть все работы Бернини, поскольку ему очень нравилась барочная архитектура XVII века. Я была недовольна этим — считала, что ему следовало уделять больше внимания римскому Ренессансу.

В общении с другими он был несколько несдержан: его поведение было иногда неприличным, вызывающим и даже грубым. Мне было непросто его вразумлять.

Мне было непросто его вразумлять.

— Вы можете привести пример подобных инцидентов?

— Да. В Риме жила одна очень интересная особа, давно эмигрировавшая из России еврейка Лия Вайнштейн. Родом из богатой семьи, она была филологом и принадлежала к интеллектуальной элите. Родилась она, скорее всего, в двадцатых годах, так как была ровесницей моих родителей [5]. Она уехала после войны и обосновалась в Риме на небольшой красивой вилле в стиле ар-нуво в Диапиа Монти, недалеко от улицы виа Витторио-Венето. В этом доме я познакомилась со всеми диссидентами: с женой Сахарова [Еленой Боннэр], Синявским и многими другими, чьи имена тогда были на слуху. Их было непросто встретить — они вели себя очень настороженно, но они все — как и любой другой уехавший на Запад русский — приходили обязательно на виллу Вайнштейн, где происходили встречи с настоящими диссидентами. Она знакомила новоприбывших представителей интеллигенции с итальянцами — но не со всеми подряд, а только с теми, кто понимал ситуацию и был готов помочь России и российской культуре. И Лия Вайнштейн пригласила его на ужин — кажется, во время одного из его визитов в Рим после пребывания в Академии. Она устраивала великолепные вечера, вкладывая много стараний в подготовку, а еда, приготовленная ее поварами, была изумительна. Она относилась ко всем с большим участием, была вежлива, тактична, добра. Ужин был назначен на полдевятого, Иосиф пришел в полседьмого, абсолютно пьяный, и заявил, что голоден. Ему подали чай с печеньем…

И Лия Вайнштейн пригласила его на ужин — кажется, во время одного из его визитов в Рим после пребывания в Академии. Она устраивала великолепные вечера, вкладывая много стараний в подготовку, а еда, приготовленная ее поварами, была изумительна. Она относилась ко всем с большим участием, была вежлива, тактична, добра. Ужин был назначен на полдевятого, Иосиф пришел в полседьмого, абсолютно пьяный, и заявил, что голоден. Ему подали чай с печеньем…

Сильвия Ронкей© Leonardo Cendamo

— Вы были с ним?

— Нет. Меня пригласили отдельно, вместе с моим «русским» отцом. Конечно, я не хотела, чтобы он узнал о наших отношениях. Я приехала на час раньше назначенного времени потому, что хотела помочь с подготовкой, и застала хозяйку дома в ужасе — Иосиф собрался уходить, сказав: «Я сыт, знакомиться ни с кем не хочу. Печенья было вполне достаточно, всего доброго». Конечно, из этого могла бы получиться забавная история, если бы его поведение не было столь вызывающим.

Кстати, у меня сохранились дневники, которые я постоянно веду лет с десяти, но ни разу не перечитывала.

— Вы за этим их и ведете…

— …чтобы разложить все по полочкам и забыть, да.

— В дневниках Иосифа того периода ваше имя появляется довольно часто: «Сильвия, Сильвия, Сильвия…»

— Вы говорили, что это не совсем дневники…

— Да, больше похоже на напоминания — вроде тех, что сейчас пишут в смартфонах.

— Именно.

— Время от времени он делал заметки о том, что хотел запомнить, и, как мы потом увидим, некоторые из них были включены в его эссе. Другие — нет, например, ремарки о коллегах из Американской академии или записи о своем настроении. Встречаются и забавные вещи, например: «Целую неделю в Риме — еще не услышал ни одной умной мысли».

— Да, он был немного высокомерным, но мы любили его и прощали ему это. Тот случай у бедной Лии Вайнштейн… Хотя он был старше меня, в душе он оставался молодым и незрелым. У него не было достаточно опыта, чтобы понимать разницу между Лией Вайнштейн и просто напыщенной светской персоной. Не знаю, научился он этому в России или в Америке, но он очень тонко чувствовал европейские различия и характеры. В общении ему не было равных: он был умен и умел распознать ум в своем собеседнике — и в то же время он сильно отличался, бывал заносчив, грубоват, невежлив с другими, но со мной — никогда.

У него не было достаточно опыта, чтобы понимать разницу между Лией Вайнштейн и просто напыщенной светской персоной. Не знаю, научился он этому в России или в Америке, но он очень тонко чувствовал европейские различия и характеры. В общении ему не было равных: он был умен и умел распознать ум в своем собеседнике — и в то же время он сильно отличался, бывал заносчив, грубоват, невежлив с другими, но со мной — никогда.

— Кстати, это очень интересный вопрос: каким вы и другие европейцы видели его? Он не был американцем, но и русским он тоже не был. В Америке многие воспринимали его как европейца, но у американцев есть определенные представления о том, как должен выглядеть настоящий европеец, которые не всегда совпадают с действительностью.

— У Есенина есть известное стихотворение «Исповедь хулигана». «Хулиган» — не совсем точное слово, но это был его идеал. Он притворялся дикарем и в некоторой степени был таковым.

— Как вы считаете, у него действительно был такой характер или же это просто образ, который он хотел поддерживать?

— И то и другое.

— То есть он сознательно выбрал такую модель поведения?

— Да. Я была молода и неопытна и представляла его совершенно иначе. Я знала и любила русскую литературу, поэзию, общалась с русскими: например, с Лией Вайнштейн или знакомыми моих родителей, а он оказался очень непохожим на них. К тому же он мне представлялся более утонченным, воспитанным, но он был совсем другим. Он многому научился в Риме, был способным учеником. Может показаться странным, он многому меня научил, я же научила его базовым вещам, равно как Майкл Маас и другие. Ему пришлось учиться, как школьнику. Конечно, он был начитан, но не так, как я думала после прочтения его стихов. Он писал скорее интуитивно… У меня сложилось впечатление, что, когда он приехал в Рим, у него были комплексы по этому поводу. Отсюда, возможно, и появился этот показной образ. Затем он сменил маску, став утонченным европейцем. Он таковым и был, больше, чем признавал, поэтому не могу сказать, что эта перемена была внезапной. Возможно, перемена произошла как раз перед вручением Нобелевской премии. Кстати, это забавная история: он часто приходил ко мне, когда я жила у фонтана Треви, в очень хорошем квартале. Каждый раз, когда он приезжал хотя бы на несколько дней в Рим, он появлялся без предупреждения и с порога просил разрешения позвонить: ведь у меня был телефон, хоть я и не была богата. Наверное, ему было комфортнее звонить от меня. Звонки в Стокгольм начались задолго до Нобелевской премии, в 1980-х. Он всегда повторял: «Да, у меня очень хорошие друзья в Стокгольме…» Я думаю, он хотел получить эту премию, для него это не было неожиданностью: вы знаете, что требуется для победы. Я не утверждаю, что это было причиной дружбы Иосифа со шведами, но от меня он регулярно звонил только в Стокгольм. Иногда после годовой разлуки он меня спрашивал: «Можно я зайду к тебе?» И я сразу думала: «Наверняка снова будет звонить шведам….» — так и оказывалось.

Возможно, перемена произошла как раз перед вручением Нобелевской премии. Кстати, это забавная история: он часто приходил ко мне, когда я жила у фонтана Треви, в очень хорошем квартале. Каждый раз, когда он приезжал хотя бы на несколько дней в Рим, он появлялся без предупреждения и с порога просил разрешения позвонить: ведь у меня был телефон, хоть я и не была богата. Наверное, ему было комфортнее звонить от меня. Звонки в Стокгольм начались задолго до Нобелевской премии, в 1980-х. Он всегда повторял: «Да, у меня очень хорошие друзья в Стокгольме…» Я думаю, он хотел получить эту премию, для него это не было неожиданностью: вы знаете, что требуется для победы. Я не утверждаю, что это было причиной дружбы Иосифа со шведами, но от меня он регулярно звонил только в Стокгольм. Иногда после годовой разлуки он меня спрашивал: «Можно я зайду к тебе?» И я сразу думала: «Наверняка снова будет звонить шведам….» — так и оказывалось.

— Он говорил с ними по-английски?

— Да. Хотя нет, по-русски. Я не могу сказать точно, потому что никогда не подслушивала, но у меня не осталось никаких воспоминаний о темах разговоров, так как язык был мне незнаком. Шведского он не знал, так что, скорее всего, это был русский.

Хотя нет, по-русски. Я не могу сказать точно, потому что никогда не подслушивала, но у меня не осталось никаких воспоминаний о темах разговоров, так как язык был мне незнаком. Шведского он не знал, так что, скорее всего, это был русский.

«Сильвии Ронкей от русского с . 12 фев[раля] 1981 г. Рим». На сборнике «A Part of Speech» для Сильвии Ронкей© Из частного собрания

— Расскажите о своей квартире. Вы там больше не живете?

— Нет.

— Не могли бы вы тогда назвать адрес? Я бы хотел сфотографировать это здание, в котором Иосиф проводил время в Риме.

— Виа ин Арчоне, 98, очень уютное место. Раньше там был маронитский монастырь, но потом его превратили в жилой дом с садом. Я жила в маленькой квартире-студии.

— Вы снимали ее?

— Нет. В Италии другое отношение к недвижимости. Здесь легче купить жилье; даже молодежь может позволить себе небольшую квартиру.

Возвращаясь к разговору об общении: мы часто ужинали с разными людьми. Почему-то я никогда не хотела ходить с ним на ужины Американской академии, хотя он посещал их, по его словам, с другими знакомыми. Может быть, я ревновала и, кажется, все-таки присоединялась к нему пару раз. Исключением был Майкл Маас — с ним мы ужинали несколько раз, но он был коллегой и очень интересным собеседником. Однажды, по-моему, во время его третьего или четвертого визита в Рим, случилась забавная история. Мне кажется, она отлично отражает его поведение. Я знала, что он в Риме, мы виделись, хотя отношений у нас не было. Внезапно он начал звонить мне и уговаривать встретиться, что очень меня удивило. Он с восторгом отзывался о Гертруде Шнакенберг, очень хорошей поэтессе. У меня было много друзей в Американской академии, один из них — мой сокурсник из Университета Пизы, который получил стипендию в Академии и жил там. Однажды за ужином я спросила его о Гертруде, на что он ответил: «Она одиночка, не любит общаться с людьми, зачем тебе с ней встречаться?» Но я все-таки разыскала ее и пришла к ней в гости, потому что она повредила ногу и не выходила из дома.

Почему-то я никогда не хотела ходить с ним на ужины Американской академии, хотя он посещал их, по его словам, с другими знакомыми. Может быть, я ревновала и, кажется, все-таки присоединялась к нему пару раз. Исключением был Майкл Маас — с ним мы ужинали несколько раз, но он был коллегой и очень интересным собеседником. Однажды, по-моему, во время его третьего или четвертого визита в Рим, случилась забавная история. Мне кажется, она отлично отражает его поведение. Я знала, что он в Риме, мы виделись, хотя отношений у нас не было. Внезапно он начал звонить мне и уговаривать встретиться, что очень меня удивило. Он с восторгом отзывался о Гертруде Шнакенберг, очень хорошей поэтессе. У меня было много друзей в Американской академии, один из них — мой сокурсник из Университета Пизы, который получил стипендию в Академии и жил там. Однажды за ужином я спросила его о Гертруде, на что он ответил: «Она одиночка, не любит общаться с людьми, зачем тебе с ней встречаться?» Но я все-таки разыскала ее и пришла к ней в гости, потому что она повредила ногу и не выходила из дома. Она рассказала мне: «Со мной случилось несчастье. Я не могу видеться со своим любовником, потому что не могу никуда пойти, а он не хочет меня навещать».— «Кто он?» — «Один русский поэт». — «Иосиф?» — «Да». И тут мы поняли, что он сменил девушку, как меняют лошадей. Нам было смешно, но потом мы решили проучить его — все-таки он поступил очень грубо. Можно подумать, что из-за сломанной ноги нельзя встречаться с девушкой. Через два дня бедный Иосиф уехал из Рима. Это был единственный раз, когда я отчитывала его за его поведение. Но Гертруда была очень интересной девушкой, очень красивой, просто чудо: голубые глаза, светлые волосы и бледная кожа. Хотя ей было чуть больше двадцати, она писала потрясающие стихи. Мы подружились. Иосиф уехал, а мы продолжили общаться, и она объяснила мне то, чего я не видела. В отличие от многих подруг Иосифа, считавших, что каждая из них — единственная для него, мы знали, что он полигамен. Мы разговаривали откровенно, помогли друг другу многое понять. Конечно, он коллекционировал не просто женщин, но женщин талантливых и очень умных.

Она рассказала мне: «Со мной случилось несчастье. Я не могу видеться со своим любовником, потому что не могу никуда пойти, а он не хочет меня навещать».— «Кто он?» — «Один русский поэт». — «Иосиф?» — «Да». И тут мы поняли, что он сменил девушку, как меняют лошадей. Нам было смешно, но потом мы решили проучить его — все-таки он поступил очень грубо. Можно подумать, что из-за сломанной ноги нельзя встречаться с девушкой. Через два дня бедный Иосиф уехал из Рима. Это был единственный раз, когда я отчитывала его за его поведение. Но Гертруда была очень интересной девушкой, очень красивой, просто чудо: голубые глаза, светлые волосы и бледная кожа. Хотя ей было чуть больше двадцати, она писала потрясающие стихи. Мы подружились. Иосиф уехал, а мы продолжили общаться, и она объяснила мне то, чего я не видела. В отличие от многих подруг Иосифа, считавших, что каждая из них — единственная для него, мы знали, что он полигамен. Мы разговаривали откровенно, помогли друг другу многое понять. Конечно, он коллекционировал не просто женщин, но женщин талантливых и очень умных.

Гертруда Шнакенберг© Stanford University

— Для него это был еще один способ познания мира?

— Да. Я подразумевала именно это, когда говорила, что он приехал сюда дикарем, но жаждал учиться. Несмотря на свой возраст, в Риме он все равно был учеником. Он поглощал историю, европейскую культуру. Я не знаю почему: из-за русской ли или еврейской крови или потому, что он был диссидентом, которому единственным оружием служило творчество. Возможно, у него отсутствовала возможность получить эти знания в России.

— Говоря об открытиях: расскажите, как вы вместе исследовали Рим. Что вы ему показывали?

— Все.

— Тогда, наверное, вы можете назвать его любимые места? Вы упоминали, что водили его в церкви и музеи, поэтому у меня к вам два вопроса: почему он не хотел ходить в церкви, что привлекало его внимание? И как он вел себя в музеях?

— Больше всего ему нравились картины, и в каждом портрете он искал лицо своей жены. Еще в самом начале он сказал мне, что она похожа на Мадонну Перуджино. Увидев оригинал, он был несколько разочарован. Кроме того, ему нравились картины Боттичелли. Но он, скорее, искал женский образ, его идеал, а не свою жену. Я видела ее фотографию: она красива, но совсем не похожа на девушек с картин Перуджино. Он подпитывал себя картинами, ему всегда было мало. Мы трижды ходили в Галерею Боргезе — маленький музей, но в нем представлено много шедевров. Он просил: «Ты не могла бы снова отвести меня в Галерею Боргезе?» Она окружена парком Боргезе, где мы подолгу гуляли. Иногда, когда мы отдалялись от самого музея, он спрашивал: «Мы можем снова вернуться в галерею?» — к той самой картине Перуджино.

Еще в самом начале он сказал мне, что она похожа на Мадонну Перуджино. Увидев оригинал, он был несколько разочарован. Кроме того, ему нравились картины Боттичелли. Но он, скорее, искал женский образ, его идеал, а не свою жену. Я видела ее фотографию: она красива, но совсем не похожа на девушек с картин Перуджино. Он подпитывал себя картинами, ему всегда было мало. Мы трижды ходили в Галерею Боргезе — маленький музей, но в нем представлено много шедевров. Он просил: «Ты не могла бы снова отвести меня в Галерею Боргезе?» Она окружена парком Боргезе, где мы подолгу гуляли. Иногда, когда мы отдалялись от самого музея, он спрашивал: «Мы можем снова вернуться в галерею?» — к той самой картине Перуджино.

Как я уже говорила, ему очень нравилось барокко. Он не любил барочные картины — в Риме они преимущественно на религиозную тематику, — но он был восхищен барочной скульптурой и архитектурой, особенно церквями работы Борромини. Он был впечатлен Римским колледжем. Я училась там после того, как его превратили в школу. Он интересовался притчами об иезуитах, святом Игнатии и его последователях, поэтому ему и нравилось это здание. Его интересовало и классическое искусство, поэтому мы обошли все достопримечательности: Музеи Ватикана, археологические выставки, Капитолийские музеи, термы Каракаллы, термы Дионисия. Хотя ничто так не привлекало его, как итальянская портретная живопись.

Он интересовался притчами об иезуитах, святом Игнатии и его последователях, поэтому ему и нравилось это здание. Его интересовало и классическое искусство, поэтому мы обошли все достопримечательности: Музеи Ватикана, археологические выставки, Капитолийские музеи, термы Каракаллы, термы Дионисия. Хотя ничто так не привлекало его, как итальянская портретная живопись.

— Он обычно сосредотачивался на одной картине или быстро проходил по залам?

— Он концентрировался у одной работы. Но ему больше нравились картины, чем археология.

— Вы помните что-нибудь из того, что он говорил о картинах?

— Он был очень саркастичен. Картины Леонардо или Рафаэля с изображениями животных он высмеивал за то, что девушки на них были в кольцах или ожерельях, которые казались ему слишком броскими и мешающими. Только работы итальянских художников трогали его до глубины души. Он считал нелепым, что женщины как на картинах, так и в жизни носят украшения. У меня не было драгоценностей, но я носила кольца, и он всегда смеялся надо мной. Возможно, сказывалось советское воспитание.

Возможно, сказывалось советское воспитание.

Не знаю почему, но он считал, что я похожа на русскую. Может быть, из-за моих длинных волос, которые я собирала назад. Ему очень нравились работы Климта, и я напоминала ему его модель.

— У вас были рыжие волосы?

— Рыжеватые, длинные и кудрявые. Я была очень худой, носила длинные платья. Может быть, поэтому я ему напоминала одновременно и австрийку, и русскую.

Позже, приехав к нему в Саут-Хэдли, я была поражена: он сам застелил нам с мужем кровать, отгладил простыни, приготовил ужин, завтрак. Мне кажется, это еще раз доказывает, что его неряшливость была одной из масок: он мог быть аккуратен, вежлив и гостеприимен.

Книги Сильвии Ронкей

— Вы ходили вместе в кино? Хотелось бы поговорить о его отношении к Тарковскому, которого вы, как я понимаю, также знали.

— Однажды мы ходили в кинотеатр «Паскуино» в районе Трастевере, где всегда показывали фильмы на языке оригинала. Фильм был скучный и совсем мне не запомнился. Мы много говорили о кино: тогда был расцвет кинематографа. В отличие от него, мне нравились советские фильмы, поэтому мы спорили о них, в том числе и о картинах Тарковского. Он не считал себя диссидентом и обиделся, когда я сравнила его с кем-то из эмигрировавших на Запад соотечественников. Думаю, одной из причин его нелюбви к Тарковскому было его диссидентство или клише романтического изгнанника (сам Бродский применительно к себе эти нотки приглушал самоиронией). Он также говорил что-то про отца Тарковского…

Фильм был скучный и совсем мне не запомнился. Мы много говорили о кино: тогда был расцвет кинематографа. В отличие от него, мне нравились советские фильмы, поэтому мы спорили о них, в том числе и о картинах Тарковского. Он не считал себя диссидентом и обиделся, когда я сравнила его с кем-то из эмигрировавших на Запад соотечественников. Думаю, одной из причин его нелюбви к Тарковскому было его диссидентство или клише романтического изгнанника (сам Бродский применительно к себе эти нотки приглушал самоиронией). Он также говорил что-то про отца Тарковского…

— Арсения Тарковского, поэта.

— Да, он очень любил стихи Тарковского-старшего. Он говорил, что отец был талантлив, а сын — всего лишь его бледное претенциозное отражение, то есть именно так он, возможно, и не выражался, но таким образом я воспринимала его позицию, будучи страстной поклонницей фильмов Андрея… С другой стороны, зная Иосифа, сейчас я подозреваю, что он говорил о режиссере немного жестче, чем думал на самом деле, просто из духа противоречия (столь для него типичного!).

Он много рассказал мне о поэзии, особенно британской, которую хорошо знал и любил. Я почти не знала Одена — тогда в Италии до сих пор читали Элиота и Йетса, — поэтому он заставил меня прочесть его, а также Филипа Ларкина. Он не любил Джона Донна, говорил, чтобы я выкинула его книги и учила наизусть Марвэла. Они были близкими друзьями с Дереком Уолкоттом, и, конечно же, он познакомил меня с его творчеством. В прозе он очень любил Ивлина Во — по его словам, лучшего романиста [6]. Мне нравился Хаксли, он возражал: «Не Хаксли — Во». Потом я поняла, насколько ценны были его советы, хотя поначалу считала их снобистскими. Благодаря его идеальному вкусу я прочитала Лакло, Во, Ларкина, Одена. Когда он увлекся стихами Кавафиса, я советовала ему подробно изучить его творчество. Не знаю, прислушался ли он.

Перевод с английского Александры Смирновой

[1] Франко Корделли (р. 1943) — итальянский писатель, эссеист и театральный критик. С середины 1970-х годов курировал поэтические фестивали и редактировал сборники на литературные темы с социально-политическим уклоном.

С середины 1970-х годов курировал поэтические фестивали и редактировал сборники на литературные темы с социально-политическим уклоном.

[2] М.С. Сернас (Maria Stella Sernas) — журналист, переводчик на итальянский язык романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (Милан, 1978 год), автор книг для широкого читателя по истории гастрономии (например, о происхождении пасты). То, что русского поэта Бродского пригласили на вечеринку именно к Сернас, супруге киноактера Жака Сернаса, похоже, не случайно: незадолго до этого она приняла участие в работе над сценарием для телефильма «Che fare?» (1979–1980) по роману Н. Чернышевского «Что делать?».

[3] Альберто Ронкей (1926–2010) — подробнее о нем см. в комментариях к публикации римского календаря Бродского в книге Ю. Левинга «Иосиф Бродский в Риме» (т. 3, с. 60–61).

[4] Джамбаттиста Марино (1569–1625) — представитель поэзии барокко, чьи мадригалы и канцоны отличаются витиеватым стилем с неожиданными метафорами, а также сочетанием метрических и ритмических экспериментов.

[5] Лия Вайнштейн (1919–2001) — подробнее о ней см. в комментариях к публикации римской записной книжки Бродского в т. 3 (с. 89–90).

[6] Незадолго до этого, говоря о «Мексиканском дивертисменте», Бродский признавался: «Боюсь, некоторые люди в Мексике рассердились, потому что стихи немножко в духе Ивлина Во» (Eva Burch and David Chin. Interview with Joseph Brodsky (1979) // Columbia. A Magazine of Poetry and Prose. Spring — Summer. 1980).

Понравился материал? Помоги сайту!

Тест

Разбираетесь в искусстве XX века?

Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева

новости

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости

Также по теме

Эхо суда над Иосифом Бродским

Иосиф Бродский: поэзия изгнания

К 80-летию Иосифа Бродского: интервью с Михаилом Мейлахом

Все материалы по теме

Новое в разделе «Литература»Самое читаемое

Often you write das Leid but read das Lied

44247

Милена Славицка: большое интервью

32636

История о щеточке

29882

Тринадцатый «НОС»

29669

Я верю в американскую церковь поэзии!

10718

«Меня абсолютно не приняла литературная тусовка»

38277

Парсифаль в Белом доме

12942

Бабушкины письма

37318

Финал «Странника/НОСа» — 2021/2022

12922

«Гавриилиада» Пушкина и эротическая утопия американского социалиста

39181

«Только язык остался»

15169

Увенчанный Данте и два пламени

20035

Сегодня на сайте

Colta SpecialsОт редакции COLTA.

RU

RU Обращение к читателям

5 марта 202284943

Colta SpecialsКультура во время «военных операций»

Нужны ли сейчас стихи, выставки и концерты? Блиц-опрос COLTA.RU

3 марта 202276431

ОбществоПочему вина обездвиживает, и что должно прийти ей на смену?

Философ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию

1 марта 202265816

ОбществоРодина как утрата

Глеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 202247264

ЛитератураOften you write das Leid but read das Lied

Англо-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец

1 марта 202244247

ОбществоПисьмо из России

Надя Плунгян пишет из России в Россию

1 марта 202257064

Colta SpecialsПолифонические свидетели конца и начала.

Эссе Ганны Комар

Эссе Ганны Комар В эти дни Кольта продолжает проект, посвященный будущему Беларуси

1 марта 202238705

ТеатрСлучайность и неотвратимость

Зара Абдуллаева о «Русской смерти» Дмитрия Волкострелова в ЦИМе

22 февраля 202232726

Литература«Меня интересуют второстепенные женские персонажи в прозе, написанной мужчиной»

Милена Славицка: большое интервью

22 февраля 202232636

ОбществоАрхитектурная история американской полиции

Глава из новой книги Виктора Вахштайна «Воображая город. Введение в теорию концептуализации»

22 февраля 202232067

ОбществоВиктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах»

Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока

22 февраля 202241783

ИскусствоДва мела на голубой бумаге

Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus

21 февраля 202235972

Ни юбка, ни подвязка, ни чулок / Накануне / Независимая газета

Тэги: иосиф бродский, поэзия, михаил барышников, женщины, венеция, чингиз айтматов

Поэт есть одиночка в кубе. .. ..

Фото Reuters |

В восьмидесятые годы при всех своих внешних успехах, даже при Нобелевской премии в 1987 году, при американской премии Гениев в 1981 году, при получении звания поэта – лауреата США в 1991 году, при непрерывном присуждении почетных званий докторов тех или иных университетов в своей личной жизни он был несчастен и одинок. Его не удовлетворяли окружавшие женщины, хоровод женщин, его вечно любимая Марина по-прежнему была далеко, а все остальное, думаю, он всерьез не воспринимал.

Думаю, он готов был сменить и нобелевскую славу, и ворох наград на простое семейное счастье. Сколько же можно сидеть в президиумах, скитаться по городам, странам и знать, что дома тебя никто не ждет?

Я одинок. Я сильно одинок.

Как смоква на холмах

Генисарета.

В ночи не украшает

табурета

ни юбка, ни подвязка,

ни чулок.

Конечно, меня будут опровергать его многочисленные подружки и поклонницы, уверяя, что их Иосиф никогда не знал одиночества. Я не хочу ни в чем упрекать милых дам, они делали все, что могли. Можно даже проследить за той или иной хроникой его поездок.

Внешне все было хорошо. Он гонял на машинах («И какой же русский (а особенно еврей) не любит быстрой езды», любил вкусно и обильно поесть, особенно обожал восточную кухню, китайские ресторанчики. Ценил русскую водочку, особенно хреновую и кориандровую.

Зима. Что делать нам

в Нью-Йорке?

Он холоднее, чем луна.

Возьмем себе чуть-чуть

икорки

И водочки на ароматной

корке,

Погреемся у Каплана…

Подружки как-то плавно,

без обид, меняли друг друга.

У всего есть предел,

в том числе у печали.

Взгляд застревает

в окне, точно лист в ограде.

Можно налить воды.

Позвенеть ключами.

Одиночество есть человек

в квадрате.

Уже в центре оживленного города Иосиф Бродский писал, что если «одиночество есть человек в квадрате», то «поэт – это одиночка в кубе».

Ночь. Дожив до седин,

ужинаешь один.

Сам себе быдло,

сам себе господин.

Предположение о женитьбе высказывалось в адрес добрых и долгих приятельниц Иосифа Бродского. Он готов был жениться и на итальянке, и на американке, и на полячке… Он страшился пустоты одиночества, но для себя все же ждал чего-то необычного, как в детстве – ждал принцессу…

В Нью-Йорке он поселился недалеко от Гудзона, на Мортон-стрит, 44, в доме, к которому сегодня ходят туристы, но на котором, в отличие от его питерского дома (дом Мурузи на ул. Пестеля), от его дома в Норенской и даже на вокзале в Коноше, никаких мемориальных досок и памятных табличек нет. Не заслужил. Да и спроси на нью-йоркских улицах про Бродского, никто никогда ничего не скажет. Да и что сказать: был некий американский профессор, который и школу-то среднюю не окончил, нигде не учился, но зато преподавал более 20 лет в крупнейших американских вузах, в том числе в колумбийском и нью-йоркском. Повезло парню. Поддерживали, видимо, как политическую жертву советского строя…

Пестеля), от его дома в Норенской и даже на вокзале в Коноше, никаких мемориальных досок и памятных табличек нет. Не заслужил. Да и спроси на нью-йоркских улицах про Бродского, никто никогда ничего не скажет. Да и что сказать: был некий американский профессор, который и школу-то среднюю не окончил, нигде не учился, но зато преподавал более 20 лет в крупнейших американских вузах, в том числе в колумбийском и нью-йоркском. Повезло парню. Поддерживали, видимо, как политическую жертву советского строя…

От этих слов Иосиф Бродский бесился, не любил вспоминать про судебный процесс, рвал отношения с теми, кто подчеркивал его чуть ли не каторжную судьбу. Его откровенно бесило, что именно судом и ссылкой многие на Западе объясняли мировую известность Бродского. Он же хотел, чтобы его ценили за поэзию, за его творчество, а не за судебный процесс над тунеядцем и ссылку. Именно поэтому, когда Эткинд издал свою книгу «Процесс Иосифа Бродского» (1988) после получения Бродским Нобелевской премии, поэт был в ярости и навсегда порвал отношения с Ефимом Григорьевичем. Уж кто-кто, а Эткинд должен был понимать важность Бродского для русской и мировой литературы как поэта, а не как жертвы системы.

Уж кто-кто, а Эткинд должен был понимать важность Бродского для русской и мировой литературы как поэта, а не как жертвы системы.

И со студентами своими он говорил не о несправедливом советском строе, а о великой русской культуре. Да и для них он был известен тоже скорее не как лауреат Нобелевской премии, а как лауреат американской премии Гениев, как гордость Америки. Кроме работы в университетах Иосиф Бродский охотно ездил и по всей Европе со своими лекциями. Все-таки Америка чем-то его не устраивала. Недаром о Нью-Йорке он практически не написал ни одного стихотворения, переносясь душой то в Венецию, то в Швецию, то в Париж, то в родной Петербург. Меня поразил его диплом нобелевского лауреата: на одной странице текст, где написано, что в 1987 году Нобелевскую премию по литературе получает Иосиф Бродский, а на другой стороне коллаж из памятных для поэта мест. Тут и Медный всадник, и Нева, сверху, как в православном храме, лики наших святых, а в середине нечто вроде буденовки с пятиконечной звездой. Неужели специально для Иосифа Бродского придумали такую композицию?

Неужели специально для Иосифа Бродского придумали такую композицию?

10 декабря 1987 года поэт получил Нобелевскую премию по литературе – за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии. В России на этот раз (после скандальной истории с присуждением премии Борису Пастернаку и Александру Солженицыну) перестроечное горбачевское руководство решило скандал не устраивать, в «Московских новостях» дали короткую информацию. Но уже короткое время спустя о Бродском заговорила вся Россия, весь тогда еще Советский Союз. Ведь и в этот раз определенная политическая интрига была, на премию выдвигали поначалу и советского писателя Чингиза Айтматова. Вполне может быть, что это лишь усилило шансы Иосифа Бродского. Как говорят, мировая антисоветская закулиса поддержала поэта. И прекрасно. Получил бы Чингиз Айтматов, и у России было бы на одного нобелевского лауреата меньше.

Был бы независимый киргизский нобелевский лауреат. А Иосиф Бродский так сразу же и заявил, что премия дается русской литературе. К перестройке он отнесся с присущим ему скептическим юмором, написал на эту тему сатирическую пьеску «Демократия», Горбачева всерьез воспринимать не хотел, но за событиями в России следил.

К перестройке он отнесся с присущим ему скептическим юмором, написал на эту тему сатирическую пьеску «Демократия», Горбачева всерьез воспринимать не хотел, но за событиями в России следил.

Жизнь складывалась удачно, вот только, уходя от внешнего мира, он опять погружался в пугающую пустоту одиночества. Родителей уже не было в живых, с Мариной окончательно расстались, с сыном Андреем отношения не сложились после его единственного приезда в Америку.

Что это? Грусть?

Возможно, грусть.

Напев, знакомый наизусть,

Он повторяется. И пусть.

Пусть повторится впредь.

Пусть он звучит

и в смертный час,

как благодарность уст и глаз

тому, что заставляет нас

порою вдаль смотреть.

На людях он веселился. Как он сам говорил, посмотрев фильм Вуди Аллена «Анни Холл» о неврастеничном еврее, мечтающем об арийской красавице: «Распространенная комбинация – dirtyjew и белая женщина. Абсолютно мой случай…».

Абсолютно мой случай…».