Стихи о любви довлатов: цитаты, афоризмы, высказывания и мысли великих и умных людей

Сергей Довлатов «Сегодня мне тебя показывали во сне…» — Самарские судьбы

Их роман — это четыре встречи и несколько сотен писем…

Светлана Меньшикова, биолог, в то время ( 1962 г.) — студентка Сыктывкарского пединститута,спортсменка, чемпионка Коми АССР в беге, романтическое увлечение солдата Довлатова, и сегодня живет в Сыктывкаре. Сергей называл ее Лялькой, но десятки стихотворений,посвященных ей, всегда подписывал одинаково — Светлане.

Любовь 22-летнего Довлатова и студентки факультета естествознания Коми пединститута — это роман в письмах. Он продолжался недолго, всего девять месяцев. Как позже заметил сам Сергей Довлатов, эта любовь спасла ему жизнь. Изгнанный со второго курса ЛГУ солдат срочной службы Сергей Довлатов был охранником в лагере строгого режима в пос.Чиньяворык (Коми АССР). О своей жизни в зоне он напишет в одноименной повести и ни словом не обмолвится о любви к сыктывкарской студентке. Светлана Меньшикова тоже хранила тайну, без малого 40 лет.

«. ..Дорогая Светлана! Откуда я узнал ваш адрес? В газету с вашей фотографией были завернуты мои тренировочные перчатки. Каждый раз, когда я за них брался, думал, что надо бы газету отложить и разгладить, а девушку эту чудесную разыскать. Но как-то все не мог собраться. Однажды мой приятель засмотрелся на этот снимок и сказал, что у него есть в Сыктывкаре знакомая и она может без труда узнать ваш адрес. Я очень обрадовался, и в результате ваши координаты были установлены… Посылаю письмо наугад, надеюсь только на то, что вы в институте человек известный и вас легко разыщут.

..Дорогая Светлана! Откуда я узнал ваш адрес? В газету с вашей фотографией были завернуты мои тренировочные перчатки. Каждый раз, когда я за них брался, думал, что надо бы газету отложить и разгладить, а девушку эту чудесную разыскать. Но как-то все не мог собраться. Однажды мой приятель засмотрелся на этот снимок и сказал, что у него есть в Сыктывкаре знакомая и она может без труда узнать ваш адрес. Я очень обрадовался, и в результате ваши координаты были установлены… Посылаю письмо наугад, надеюсь только на то, что вы в институте человек известный и вас легко разыщут.

С.Д.». Сентябрь, 1962 г.»

«Я был уже совершенно уверен, что не дождусь от вас письма, и вдруг оно является длиннющее, доброе, приветливое. Если бы вы только знали, как это важно для меня. Вы высказываете предположение, что «наши биотоки встретились в пространстве и оказались созвучны».

Я ни черта не понимаю в науке, но внутренним чутьем я безошибочно чувствую, что моим биотокам на редкость созвучны ваши биотоки, что вообще ваши биотоки — чудесные биотоки, просто прелесть, а не биотоки! Вы спрашиваете с беспокойством, не стану ли я смеяться над вами, если вы будете писать мне искренне, как в своих дневниках? Нет, не буду. Я вообще не слишком часто смеюсь, хотя и стараюсь писать по возможности веселые письма. Но ведь тот факт, что карась пляшет на сковородке, вовсе не означает, что он весельчак. Так что пишите, не бойтесь.

Я вообще не слишком часто смеюсь, хотя и стараюсь писать по возможности веселые письма. Но ведь тот факт, что карась пляшет на сковородке, вовсе не означает, что он весельчак. Так что пишите, не бойтесь.

А Чинья-Ворык действительно гнуснейшее место. Один мой приятель из Ленинграда издевательски спрашивает: «…А театров в Чинья-Ворыке, наверное совсем мало, да?..»

Светлана, милая, почему вы пишете такую грустную вещь, «может быть мы никогда не увидимся». Непременно увидимся, а я увезу вас в Ленинград, заставлю выйти за меня замуж. Буду вас баловать, распевать на гитаре ленинградские песни, моя мама будет кормить нас калорийными армянскими блюдами, а товарищи влюбляться в вас на каждом шагу, за что будут биты. Если б вы только поняли, насколько все это не шутка! Да, Светлана, вот еще что: позвольте мне позвонить вам по телефону. И пожалуйста, не очень задерживайте ответ, потому что я очень жду.

С.Д.»

«Дорогая Светлана, миллионы лет кружится наша Земля, таская на своем горбу беспокойную ношу — людей. Люди рождаются, съедают за свою жизнь приблизительно 20 000 котлет, побывают три раза на южных курортах и помирают со счастливым чувством, что их жизнь прожита хорошо. Но есть среди них совсем особая порода — неудачники. Иногда они так одиноки, что видят сразу весь мир.»

Люди рождаются, съедают за свою жизнь приблизительно 20 000 котлет, побывают три раза на южных курортах и помирают со счастливым чувством, что их жизнь прожита хорошо. Но есть среди них совсем особая порода — неудачники. Иногда они так одиноки, что видят сразу весь мир.»

«Светленький мой, здравствуй!

Получил от тебя письмо, короткое, как гастрономический чек. Мне постоянно кажется, что вся наша история висит на волоске. Что же ты полторы недели молчала, как убитая рыба? Мне кажется, что это жестоко, т.к. Довлатов нервничает. Картина твоя мне очень нравится. Она полна экспрессии. Висит у меня над койкой. Да, вот что: у нас пронесся настойчивый слух, что с Нового года выйдет указ о сокращении срока службы в армии до двух лет. Молись, пузырь, может быть, мы с тобой рванем в Ленинград через полтора года.

Послушай, какие собачьи холода наступили в твоей малосимпатичной республике! Ты, как хозяйка этих мест, должна чувствовать неловкость за свою родину. Дело в том, что мое тело занимает очень большое пространство, и поэтому на мою долю приходится очень много ветра и осадков. Тебе меня жаль? Жду твоих писем.

Тебе меня жаль? Жду твоих писем.

Я, Светлана, из неудачников. Связать жизнь с неудачником — доля не только незавидная, но и унизительная. Но клянусь тебе, я верю, что мы будем вместе. Мне самому удивительно, как я мог поверить в такую, в общем-то зыбкую и странную историю, как наша с тобой.»

Стихи в письмах к Светлане — первые поэтические пробы Довлатова. Он доверил ей быть своим критиком. В письмах с зоны родным Сергей заметил: «Мнение Светланы считаю голосом народных масс. Настроение хорошее, в основном благодаря ей». И еще в письме к отцу в октябре 1962 года: «Светлана неожиданно оказалась чистокровной коми, но это не страшно, а даже забавно. Я не стану писать, какая она ошеломляюще нормальный человек».

Когда Довлатов вернулся в Ленинград, Светлана приезжала к нему. Мать Сергея, Нора Сергеевна Довлатова, при встрече сказала Свете: «На Севере ты спасла моего сына». Она подарила ей книгу с дарственной надписью: «Милой Светлане, Сережиному другу, от его мамы. Ленинград, 1963 год».

«Дорогая Светлана! Пришла, наконец, телефонограмма из штаба части, и послезавтра я уезжаю в Ленинград. Вот что я хочу тебе сказать: когда я приехал сюда, в Коми, я считал себя конченым человеком, ничего хорошего от жизни уже не ждал, лез, как дурак, в любую драку, был угрюмый тип. Ты мне, Меньшикова, спасла жизнь. И это не громкие слова, а простая правда. Это я тебе никогда не забуду. И обещаю тебе жить так, чтобы ты была счастливой. На это письмо ты не отвечай, т.к. я уже уеду к тому времени, а когда приеду в Ленинград, сразу же тебе напишу. До свидания, любимая! Твой Довлатов». Май, 1963 г.»

Наверное, если бы не было Светланы, девушку с ясными глазами нужно было бы выдумать. Чтобы выжить.

полная версия / http://www.pseudology.org/Dovlatov/Podru…

******

Я в этих письмах каждой строчке верю,

Но все же часто думаю о том,

Кто для тебя распахивает двери

И подает на вешалке пальто.

Он ходит где-то рядом, он спокоен,

Стихов тебе не пишет, не грустит.

Заговорит когда-нибудь с тобой

И яблоком случайно угостит.

В трамвае переполненном однажды

Уступит место, ты кивнешь в ответ.

Он — умный, он — особенный, он — каждый,

Кто мимо шел и обернулся вслед.

От этих писем я теперь завишу,

Я верю им, мне некого винить,

Но так боюсь, всего о чем не пишешь,

О чем сама не знаешь, может быть.

******

Я в эту ночь расставлю часовыми,

Вдоль тихой улицы ночные фонари,

И буду сам до утренней зари

Бродить с дождем под окнами твоими.

Шататься городом, чьи улицы пусты,

И слушать, как шумит листвою ветер,

Лишь для того, чтоб утром, на рассвете,

Услышать от любимой: «Это ты?»

******

Я всё ещё твоим молчаньем связан,

Я всё ещё немыслимо и свято

Последнею надеждой

дорожу…

Над всем, что в мире подлость

и враньё,

Над суетой и сложностью мгновений

Я шлю тебе безрадостно и верно

Последнее молчание моё…

*****

Я приду со службы, сапоги разую,

Положу бумаги лист перед собой,

– Не мешай мне, Ванька, видишь, я рисую

Домик кривобокий с красною трубой.

Мимо протекает голубая речка,

Как свинячий хвостик, вьется дым кольцом.

Серая лошадка, желтая овечка,

Рыженькое солнце со смешным лицом.

Ты, конечно, скажешь, это, мол, мещанство

Жить в подобном мире тесно, как в гробу.

Не мешай мне, Ванька, я рисую

счастье — Домик кривобокий, красную трубу.

Если на закате или утром ранним

Я, раскинув руки, упаду в траву,

Ты картинку эту отошли Светлане —

Домик кривобокий, красную трубу.

Сергей Довлатов — Жизнь коротка (сборник) » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации

Сергей Довлатов

Жизнь коротка (сборник)

Жизнь коротка

Левицкий раскрыл глаза и сразу начал припоминать какую-то забытую вчерашнюю метафору… «Полнолуние мятной таблетки»?.. «Банановый изгиб полумесяца»?.. Что-то в этом роде, хоть и значительнее по духу.

Метафоры являлись ночью, когда он уже лежал в постели. Записывать их маэстро ленился. Раньше они хранились в памяти до утра. Сейчас, как правило, он не без удовольствия забывал их. Сохранялось легкое облачко нереализованной метафоры. Упущенный шанс маленького словесного приключения.

Сохранялось легкое облачко нереализованной метафоры. Упущенный шанс маленького словесного приключения.

Левицкий кинул взгляд на белый, амбулаторного цвета столик. Заметил огромный, дорической конфигурации торт. Начал пересчитывать тонкие витые свечи.

Господи, подумал Левицкий, еще один день рождения.

Эту фразу стоило приберечь для репортеров:

«Господи! Еще один день рождения! Какая приятная неожиданность — семьдесят лет!»

Он представил себе заголовки:

«Русский писатель отмечает семидесятилетие на чужбине». «Книги юбиляра выходят повсюду, за исключением Москвы». И наконец: «О Господи, еще один день рождения!»…

Левицкий принял душ, оделся. Захватил почту. Жена, видимо, уехала за подарками. Герлинда — нечто среднее между родственницей и прислугой — обняла его. Маэстро прервал ее словами:

— Ты упомянута в завещании.

Это была их старая шутка.

Она спросила:

— Чай или кофе?

— Пожалуй, кофе.

— Какой желаете?

— Коричневый, наверное.

Потом он расслышал:

— Вас ожидает дама.

Быстро спросил:

— Не с косой?

— Привезла вам какую-то редкость. Я думаю — книгу. Сказала — инкунабула.

Левицкий, улыбаясь, произнес:

— De ses mains tombe’ le livre,

Dans lequel elle n’avait rien lu.

(«Из рук ее выпала непрочитанная книга…»)

Регина Гаспарян сидела в холле больше часа. Правда, ей дали кофе с булочками. Тем не менее все это было довольно унизительно. Могли бы пригласить в гостиную. Благоговение в ней перемешивалось с обидой.

В сумочке ее лежало нечто, размером чуть поболее миниатюрного дамского браунинга «Элита-16».

Регина Гаспарян происходила из благородной обрусевшей семьи. Отец ее был довольно известным преподавателем училища Штиглица. Будучи армянином, сел по делу космополитов. В пятидесятом году следователь Чуев бил его по физиономии альбомом репродукций Дега.

Мать ее была квалифицированной переводчицей. Знала Кашкина. Встречалась с Ритой Ковалевой. Месяц сопровождала Колдуэлла в его турне по Закавказью. Славилась тяжелым характером и экзотической восточной красотой.

Месяц сопровождала Колдуэлла в его турне по Закавказью. Славилась тяжелым характером и экзотической восточной красотой.

В юности Регина была типичной советской школьницей. Участвовала в самодеятельности. Играла Зою Космодемьянскую. Отец, реабилитированный при Хрущеве, называл ее в шутку Зойка Комсомодеянская.

Наступила оттепель. В доме известного художника Гаспаряна собирались молодые люди. В основном поэты. Здесь их подкармливали, а главное — терпеливо выслушивали. Среди них выделялись Липский и Брейн.

Все они понемногу ухаживали за красивой, начитанной, стройной Региной. Посвящали ей стихи. В основном шутливые, юмористические. Брейн писал ей из Сочи в начале Даманского кризиса:

Жди меня, и я вернусь, только очень жди,

Жди, когда наводят грусть желтые вожди…

Наступили семидесятые годы. Оттепель, как любят выражаться эмигрантские журналисты, сменилась заморозками. Лучшие друзья уезжали на Запад.

Регина Гаспарян колебалась очень недолго. У ее мужа-физика была хорошая, так сказать, объективная профессия. Сама Регина кончила Иняз. Восьмилетняя дочь ее немного говорила по-английски. У матери были дальние родственники в Чикаго.

У ее мужа-физика была хорошая, так сказать, объективная профессия. Сама Регина кончила Иняз. Восьмилетняя дочь ее немного говорила по-английски. У матери были дальние родственники в Чикаго.

Семья начала готовиться к отъезду. И тут у Регины возникла неотступная мысль о Левицком.

Романы Левицкого уже давно циркулировали в самиздате. Его считали крупнейшим русским писателем в изгнании. Его даже упоминала советская литературная энциклопедия. Правда, с использованием бранных эпитетов.

Даже биографию Левицкого все знали. Он был сыном видного меньшевистского деятеля. Закончил Горный институт в Петербурге. Выпустил книгу стихов «Пробуждение», которая давно уже числилась библиографической редкостью. Эмигрировал с родителями в девятнадцатом году. Учился на историко-литературном отделении в Праге. Жил во Франции. Увлекался коллекционированием бабочек. Первый роман напечатал в «Современных записках». Год тренировал боксеров в фабричном районе Парижа. На похоронах Ходасевича избил циничного Георгия Иванова. Причем буквально на краю могилы.

Причем буквально на краю могилы.

Гитлера Левицкий ненавидел. Сталина — тем более. Ленина называл «смутьяном в кепочке». Накануне оккупации перебрался в Соединенные Штаты. Перешел на английский язык, который, впрочем, знал с детства. Стал единственным тогда русско-американским прозаиком.

Всю жизнь он ненавидел хамство, антисемитизм и цензуру. Года за три до семидесятилетнего юбилея возненавидел Нобелевский комитет.

Все знали о его чудачествах. О проведенной мелом линии через три комнаты его гостиничного номера в Швейцарии. (Жене и кухарке запрещалось ступать на его территорию.) О многолетнем безнадежном иске против соседа, который чересчур увлекался музыкой Вагнера. О его вечеринках с угощением, изготовленным по древнегреческим рецептам. О его дуэли с химиком Булавенко, усевшимся в подпитии на клавиши рояля. О его знаменитом высказывании: «Где-то в Сибири должна быть художественная литература…»

И так далее.

О его высокомерии ходили легенды. Так же, как и о его недоступности. Что, по существу, одно и то же. Знаменитому швейцарскому писателю, добивавшемуся встречи, Левицкий сказал по телефону:

Что, по существу, одно и то же. Знаменитому швейцарскому писателю, добивавшемуся встречи, Левицкий сказал по телефону:

«Заходите после двух — лет через шесть…»

О чем говорить, если даже знакомство с кухаркой Левицкого почиталось великой удачей…

В общем, Регину Гаспарян спросили:

— Что ты собираешься делать на Западе?

В ответ прозвучало:

— Многое будет зависеть от разговора с Левицким.

Я думаю, она хотела стать писательницей. Суждениям друзей не очень верила. Обращаться к советским знаменитостям не хотела. Ей не давала покоя кем-то сказанная фраза:

«Шапки долой, господа! Перед вами — гений!»

Кто это сказал? Когда? О ком?..

Накануне отъезда Регина позвонила трем знакомым книжным спекулянтам. Первого звали Савелий. Он сказал:

— «Пробуждение» — это, мать, дохлый номер.

— В смысле?

— Вариант типа «я извиняюсь».

— То есть?

— Операция — «туши свет».

— Если можно, выражайтесь попроще.

— Товар вне прейскуранта.

— Что это значит?

— Это значит — цены фантастические.

— Например?

— Как говорится — от и до.

— Не понимаю.

— От трех и до пяти. Как у Чуковского.

— От трех и до пяти — чего? Сотен?

— Ну.

— А у Чуковского — от двух.

— Так цены же растут…

Регина позвонила другому с фамилией или кличкой — Шмыгло. Он сказал:

— Что это за Левицкий? И что это еще за «Пробуждение»? Не желаете ли Сименона?..

Третий спекулянт ответил:

— Юношеский сборник Левицкого у меня есть. К сожалению, он не продается. Готов обменять его на четырехтомник Мандельштама.

В результате состоялся долгий тройной обмен. Регина достала кому-то заграничный слуховой аппарат. Кого-то устроили по блату в Лесотехническую академию. Кому-то досталось смягчение приговора за вымогательство и шантаж. Еще кому-то — финская облицовочная плитка. На последнем этапе фигурировал четырехтомник Мандельштама. (Под редакцией Филиппова и Струве.)

Через месяц Регина держала перед собой тонкую зеленоватую книжку. Издательство «Гиперборей». Санкт-Петербург. 1916 год. Иван Левицкий. «Пробуждение».

Издательство «Гиперборей». Санкт-Петербург. 1916 год. Иван Левицкий. «Пробуждение».

Регина знала, что у самого Левицкого нет этой книги. Об этом шла речь в его знаменитом интервью по «Голосу Америки». Левицкого спросили:

— Ваше отношение к юношеским стихам?

— Они забыты. Это были эскизы моих же последующих романов. Их не существует. Последним экземпляром знаменитый горец растопил буржуйку у себя на даче в Кунцеве.

Зимой Регина получила разрешение на выезд. Дальше было всякое. Отвратительная сцена на таможне. Три месяца нищеты в Ладисполе. Душное нью-йоркское лето, когда они с мужем боялись ночью выйти из гостиницы. Первая контора, откуда ее уволили с формулировкой «излишнее рвение». Несколько рассказов в эмигрантской газете, за которые ей уплатили по тридцать долларов. Затем стремительное восхождение мужа — его неожиданно пригласила фирма «Эксон». А значит, собственный домик, поездки в Европу, разговоры о налогах…

Прошло лет шесть. Регина выпустила первую книгу. Она вызвала положительную реакцию. Кстати, одним из рецензентов был я.

Она вызвала положительную реакцию. Кстати, одним из рецензентов был я.

О Довлатове по Довлатову | BroDude.ru

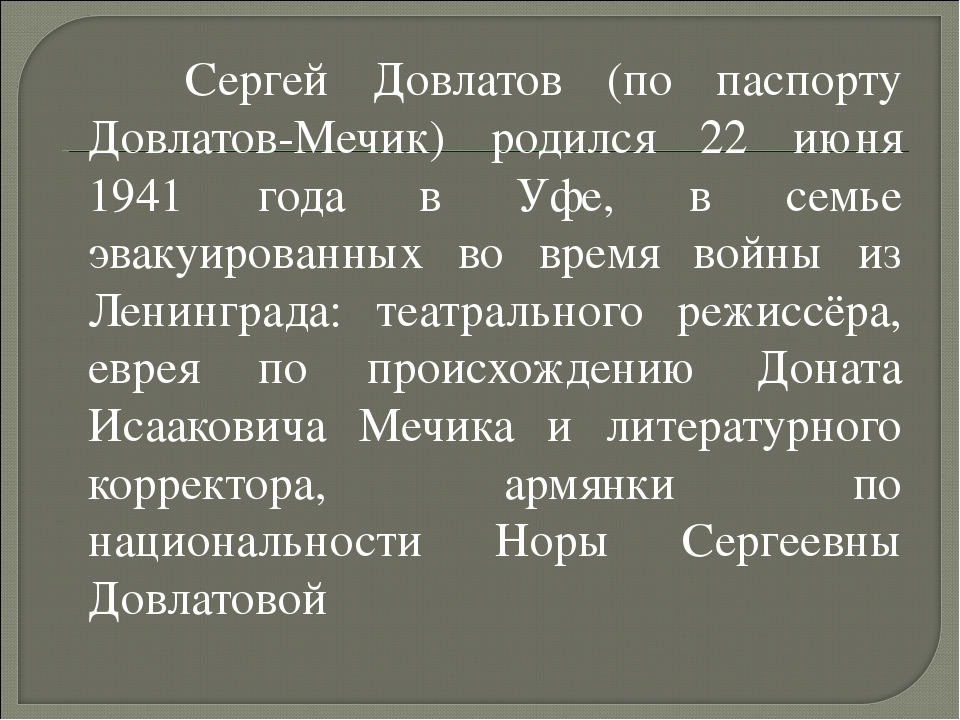

Даже не знаешь, в каком ключе писать про Сергея Донатовича (это настоящее отчество, доставшееся ему от папы-еврея и ничего общего не имеющее с добровольными пожертвованиями). С одной стороны, питая яростную любовь и обожание к его емким рассказам и эпичным фразам, совесть не позволит написать о нём плохо. К тому же, как сказал министр культуры Мединский, «Довлатов – это выдающееся литературное явление второй половины XIX века». Именно XIX, вот такой у нас министр. А может, он что-то знает, чего не знаем мы?

С другой стороны, обязательно найдутся люди, которые обзовут Довлатова недописателем (как, например, известный поэт Дмитрий Быков, чьё творчество, справедливости ради, тоже любят смешать с неприятными субстанциями), или того хуже гнусным иммигрантом, который только и делал, что словесно и литературно гадил на свою бывшую Родину, на потеху «америкашкам-какашкам». Да и вообще – яврей! А для некоторых это уже приговор. И что ещё хуже – лютый алкоголик. Хотя какой он еврей, мать у него армянка, а у евреев родство определяется по матери. А алкоголь творчеству не мешает, вспомни Хемингуэя и еще некоторых.

Да и вообще – яврей! А для некоторых это уже приговор. И что ещё хуже – лютый алкоголик. Хотя какой он еврей, мать у него армянка, а у евреев родство определяется по матери. А алкоголь творчеству не мешает, вспомни Хемингуэя и еще некоторых.

Да и не гадил вовсе Довлатов, на свой «мазерлэнд». Просто, описывал всё как есть. А по поводу творчества… давай разбираться. Мы всё-таки решили не перечить своей совести и министру Мединскому, будем писать с изрядной долей обожания.

И сразу предупреждаем: после прочтения этой статьи может мучительно захотеться выпить. Осторожно.

Начало начал

Родители сами были выходцами из пропахшей «Казбеком», портвейном и скандалами творческой среды. Мать была актрисой (однако позже стала корректором), а отец был известным режиссером-постановщиком и педагогом. Родители решили, что мальчику будет гораздо проще прожить жизнь советского гражданина будучи армянином, и потому в метрике он был записан как армянин.

Родиться будущему писателю довелось в Уфе, как и многим его ровесникам, оказавшись вдали от дома благодаря эвакуации. После войны родители вернулись в измождённый Ленинград, где Сергей сформировался, вдыхая влажную прохладу петроградских булыжников и впитывая в себя пафос культурной столицы. Поступил на филфак, планируя изучать финский язык, но был изгнан со второго курса за неуспеваемость. Оно и к лучшему, переводчиков с финского всегда хватало, а вот хороших писателей не так много. Но была одна проблема – родина не прощала тех, кто плохо учится. И если во времена Сталина те, кто не осваивает науки, осваивал Сибирь, то в хрущевско-брежневские времена такие личности обязательно шли в армию. Надо сказать, что Довлатову невероятно повезло, ибо служить во внутренних войсках и охранять зеков в живописной исправительной колонии, затерянной в снегах и мерзлоте республики Коми, – просто сказка. В кавычках. Уж лучше на морфлот, как он сам говорил.

После войны родители вернулись в измождённый Ленинград, где Сергей сформировался, вдыхая влажную прохладу петроградских булыжников и впитывая в себя пафос культурной столицы. Поступил на филфак, планируя изучать финский язык, но был изгнан со второго курса за неуспеваемость. Оно и к лучшему, переводчиков с финского всегда хватало, а вот хороших писателей не так много. Но была одна проблема – родина не прощала тех, кто плохо учится. И если во времена Сталина те, кто не осваивает науки, осваивал Сибирь, то в хрущевско-брежневские времена такие личности обязательно шли в армию. Надо сказать, что Довлатову невероятно повезло, ибо служить во внутренних войсках и охранять зеков в живописной исправительной колонии, затерянной в снегах и мерзлоте республики Коми, – просто сказка. В кавычках. Уж лучше на морфлот, как он сам говорил.

Стихи о любви классиков стихи про любовь стихи лучших поэтов

Любовь

Опять лежишь в ночи, глаза открыв,

И старый спор сама с собой ведешь.

Ты говоришь:

— Не так уж он красив! —

А сердце отвечает:

— Ну и что ж!

Все не идет к тебе проклятый сон,

Все думаешь, где истина, где ложь…

Ты говоришь:

— Не так уж он умен! —

А сердце отвечает:

— Ну и что ж!

Тогда в тебе рождается испуг,

Все падает, все рушится вокруг.

И говоришь ты сердцу:

— Пропадешь! —

А сердце отвечает:

— Ну и что ж!

(Ю. Друнина)

***

Любовь

Известно все: любовь не шутка,

Любовь — весенний стук сердец,

А жить, как ты, одним рассудком,

Нелепо, глупо наконец!

Иначе для чего мечты?

Зачем тропинки под луною?

К чему лоточницы весною

Влюбленным продают цветы?!

Когда бы не было любви,

Пожалуй, даже соловьи

Ушли бы с горя на эстраду.

Зачем прогулки, тишина.

Ведь не горит огонь во взгляде?

А бесполезная луна

Ржавела б на небесном складе.

Представь: никто не смог влюбиться.

И люди стали крепче спать,

Плотнее кушать, реже бриться,

Стихи забросили читать…

Но нет, недаром есть луна

И звучный перебор гитары,

Не зря приходит к нам весна

И по садам гуляют пары.

(Э. Асадов)

Что знает о любви любовь

Что знает о любви любовь,

В ней скрыт всегда испуг.

Страх чувствует в себе любой

Если он полюбил вдруг.

То, что само нашлось,

Смерть шепчет нам беззубым ртом:

Все уйдет, все пройдет, брось!

Я любовь сквозь беду поведу, как по льду

И упасть ей не дам.

На семь бед мой ответ: где любовь, смерти нет,

Обещаю всем вам.

Нет, я не верю в смерть любви,

Пусть ненависть умрет,

Пусть корчится она в пыли

И земля ей забьет рот.

Но ты, любовь, всегда свети

Нам и другим вокруг

Так, чтобы на твоем пути

Смерть любви умерла вдруг.

Я любовь сквозь беду поведу, как по льду

И упасть ей не дам.

На семь бед мой ответ: где любовь, смерти нет,

Обещаю всем вам.

(Е. Евтушенко)

***

Я ребенок любви

Я ребенок любви.

Меня вышептали,

меня выцеловали,

у друг друга из кожи

ногтями горячечно

выцарапали.

Меня выбормотали,

меня выдышали.

У влюбленных в постели

фантазия выше Дали.

Меня страстью построили,

нежностью вылепили,

ибо не отлюбили друг друга,

не вылюбили.

…Я был вспышкой двух душ,

ставших телом одним

на мгновение.

Всем, не знавшим любви,

я хочу подарить ну хоть маленькое полюбвение!

Я – ребенок любви,

и за это мне завистью

многие платят.

А, любви, даже если она и одна,

на Россию,

(Е. Евтушенко)

Вальс при свечах

Любите при свечах,

танцуйте до гудка,

живите – при сейчас,

любите – при когда?

Ребята – при часах,

девчата при серьгах,

живите – при сейчас,

любите – при всегда,

прически – на плечах,

щека у свитерка,

начните – при сейчас,

очнитесь – при всегда.

Цари? Ищи-свищи!

Дворцы сминаемы.

А плечи все свежи

и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?

Не ерунда важна,

а важно, что пришел.

Что ты в глазах влажна.

Зеленые в ночах

такси без седока…

останьтесь навсегда…

(А. Вознесенский)

***

Цветаева Марина

Мне нравится, что вы больны не мной

Мне нравится, что вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не вами,

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной —

Распущенной — и не играть словами,

И не краснеть удушливой волной,

Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне

Спокойно обнимаете другую,

Не прочите мне в адовом огне

Гореть за то, что я не вас целую.

Что имя нежное мое, мой нежный, не

Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе…

Что никогда в церковной тишине

Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой

За то, что вы меня — не зная сами! —

Так любите: за мой ночной покой,

За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,

За солнце, не у нас над головами,-

За то, что вы больны — увы! — не мной,

За то, что я больна — увы! — не вами!

***

Цветаева Марина

Мы с тобою лишь два отголоска

Мы с тобою лишь два отголоска:

Ты затихнул, и я замолчу.

Мы когда-то с покорностью воска

Отдались роковому лучу.

Это чувство сладчайшим недугом

Наши души терзало и жгло.

Оттого тебя чувствовать другом

Мне порою до слез тяжело.

Станет горечь улыбкою скоро,

И усталостью станет печаль.

Жаль не слова, поверь, и не взора,-

Только тайны утраченной жаль!

От тебя, утомленный анатом,

Я познала сладчайшее зло.

Оттого тебя чувствовать братом

Мне порою до слез тяжело.

«Предчувствие любви страшнее»

К.Симонов

Предчувствие любви страшнее

Самой любви. Любовь — как бой,

Глаз на глаз ты сошелся с нею.

Ждать нечего, она с тобой.

Предчувствие любви — как шторм,

Уже чуть-чуть влажнеют руки,

Но тишина еще, и звуки

Рояля слышны из-за штор.

А на барометре к чертям

Все вниз летит, летит давленье,

И в страхе светопреставленья

Уж поздно жаться к берегам.

Нет, хуже. Это как окоп,

Ты, сидя, ждешь свистка в атаку,

А там, за полверсты, там знака

Тот тоже ждет, чтоб пулю в лоб…

***

«Признание»

А. Пушкин

Пушкин

Я вас люблю, хоть и бешусь,

Хоть это труд и стыд напрасный,

И в этой глупости несчастной

У ваших ног я признаюсь!

Мне не к лицу и не по летам…

Пора, пора мне быть умней!

Но узнаю по всем приметам

Болезнь любви в душе моей:

Без вас мне скучно, — я зеваю;

При вас мне грустно, — я терплю;

И, мочи нет, сказать желаю,

Мой ангел, как я вас люблю!

Ваш легкий шаг, иль платья сум,

Иль голос девственный, невинный,

Я вдруг теряю весь свой ум.

Вы улыбнетесь — мне отрада;

Вы отвернетесь — мне тоска;

За день мучения — награда

Мне ваша бледная рука.

Когда за пяльцами прилежно

Сидите вы, склонясь небрежно,

Глаза и кудри опустя, —

Я в умиленьи, молча, нежно

Любуюсь вами, как дитя!..

Сказать ли вам мое несчастье,

Мою ревнивую печаль,

Когда гулять, порой в ненастье,

Вы собираетеся в даль?

И ваши слезы в одиночку,

И речи в уголку вдвоем,

И путешествия в Опочку,

И фортепьяно вечерком?.

Алина! сжальтесь надо мною.

Не смею требовать любви.

Быть может, за грехи мои,

Мой ангел, я любви не стою!

Но притворитесь! Этот взгляд

Все может выразить так чудно!

Ах, обмануть меня не трудно!…

Я сам обманываться рад!

***

«Мы с тобой бестолковые люди»

Н.Некрасов

Мы с тобой бестолковые люди:

Что минута, то вспышка готова!

Облегченье взволнованной груди,

Неразумное, резкое слово.

Говори же, когда ты сердита,

Все, что душу волнует и мучит!

Будем, друг мой, сердиться открыто:

Легче мир — и скорее наскучит.

Если проза в любви неизбежна,

Так возьмем и с нее долю счастья:

После ссоры так полно, так нежно

***

«Незнакомка»

А.Блок

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

Вдали над пылью переулочной,

Над скукой загородных дач,

Чуть золотится крендель булочной,

И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины

И раздается женский визг,

А в небе, ко всему приученный

Бесмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен

И влагой терпкой и таинственной

А рядом у соседних столиков

Лакеи сонные торчат,

И пьяницы с глазами кроликов

«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?),

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,

Смотрю за темную вуаль,

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено,

Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу,

И очи синие бездонные

Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

***

«Я люблю тебя больше, чем море, и небо, и пение…»

К.Бальмонт

Я люблю тебя больше, чем Море, и Небо, и Пение,

Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на земле.

Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления,

Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни во мгле.

Я тебя полюбил неожиданно, сразу, нечаянно,

Я тебя увидал — как слепой вдруг расширит глаза

И, прозрев, поразится, что в мире изваянность спаяна,

Что избыточно вниз, в изумруд, излилась бирюза.

Помню. Книгу раскрыв, ты чуть-чуть шелестела страницами.

Я спросил: «Хорошо, что в душе преломляется лед?»

Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали, зеницами.

И люблю — и любовь — о любви — для любимой — поет.

***

«Любви начало было летом»

Н. Клюев

Клюев

Любви начало было летом,

Конец — осенним сентябрем.

Ты подошла ко мне с приветом

В наряде девичьи простом.

Вручила красное яичко

Как символ крови и любви:

Не торопись на север, птичка,

Весну на юге обожди!

Синеют дымно перелески,

Настороженны и немы,

За узорочьем занавески

Не видно тающей зимы.

Но сердце чует: есть туманы,

Движенье смутное лесов,

Неотвратимые обманы

Лилово-сизых вечеров.

О, не лети в туманы пташкой!

Года уйдут в седую мглу —

Ты будешь нищею монашкой

Стоять на паперти в углу.

И, может быть, пройду я мимо,

Такой же нищий и худой…

О, дай мне крылья херувима

Лететь незримо за тобой!

Не обойти тебя приветом,

И не раскаяться потом…

Любви начало было летом,

Конец — осенним сентябрем.

***

«Мы встретились случайно, на углу…»

И.Бунин

Мы встретились случайно на углу.

Я быстро шел и вдруг как свет зарницы

Вечернюю прорезал полумглу

Сквозь черные лучистые ресницы.

На ней был креп, — прозрачный легкий газ

Весенний ветер взвеял на мгновенье,

Но на лице и в ярком блеске глаз

Я уловил былое оживленье.

И ласково кивнула мне она,

Слегка лицо от ветра наклонила

И скрылась за углом… Была весна…

Она меня простила — и забыла.

***

«Мне жалко, что теперь зима…»

О.Мандельштам

Мне жалко, что теперь зима

И комаров не слышно в доме,

Но ты напомнила сама

О легкомысленной соломе.

Стрекозы вьются в синеве,

И ласточкой кружится мода;

Корзиночка на голове

Или напыщенная ода?

Советовать я не берусь,

И бесполезны отговорки,

Но взбитых сливок вечен вкус

И запах апельсинной корки.

Ты все толкуешь наобум,

От этого ничуть не хуже,

Что делать: самый нежный ум

Весь помещается снаружи.

И ты пытаешься желток

Взбивать рассерженною ложкой,

Он побелел, он изнемог.

И все-таки еще немножко…

И, право, не твоя вина, —

Зачем оценки и изнанки?

Ты как нарочно создана

Для комедийной перебранки.

В тебе все дразнит, все поет,

Как итальянская рулада.

И маленький вишневый рот

Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней,

В тебе все прихоть, все минута,

И тень от шапочки твоей —

Венецианская баута.

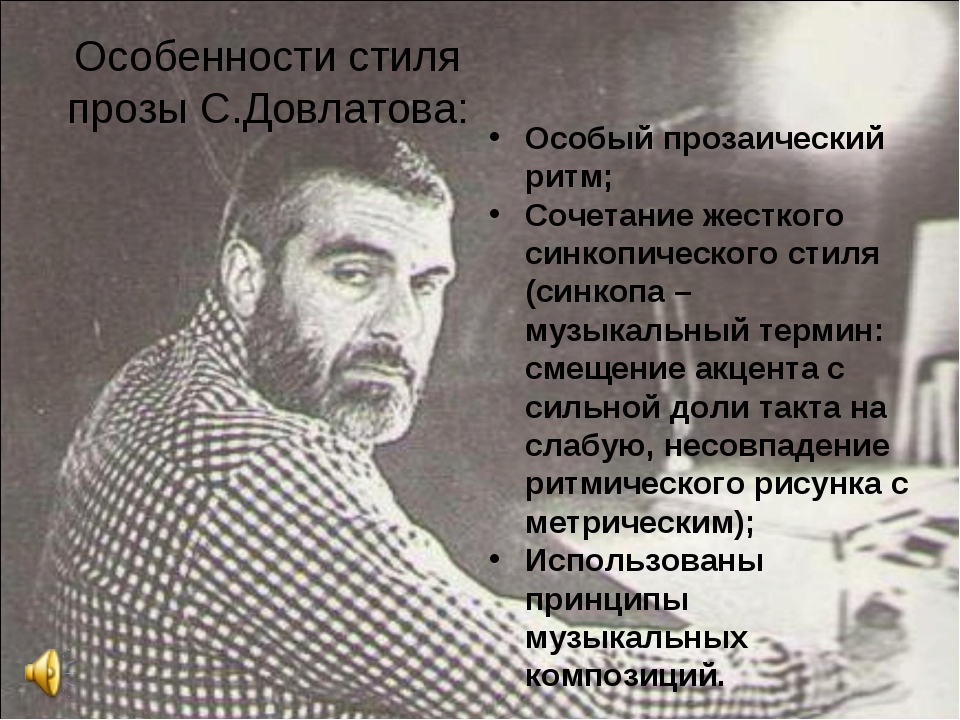

ПЛЕБЕЙСКАЯ ПРОЗА СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА

ПЛЕБЕЙСКАЯ ПРОЗА СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА[ ENGLISH ] [AUTO] [KOI-8R ] [WINDOWS] [DOS] [ISO-8859]

Владимир Бондаренко

ПЛЕБЕЙСКАЯ ПРОЗА СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА

Мразь или ворованный воздух

Как все-таки представлять Сергея Довлатова ?

Когда-то один из русских классиков писал : «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые это мразь, вторые — ворованный воздух».

Если принять это утверждение за аксиому, то все творчество Сергея

Довлатова окажется между мразью и ворованным

воздухом. Чего больше? «Он пил как лошадь и нарывался на истории…

Он портил перо х. ..ней в газетах» — злобно пишет о нем Михаил Веллер.

И продолжает, говоря уже об американском

периоде: «И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы. Но

там это… никому он там не нужен».

..ней в газетах» — злобно пишет о нем Михаил Веллер.

И продолжает, говоря уже об американском

периоде: «И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы. Но

там это… никому он там не нужен».

Такое отношение к Довлатову достаточно широко распространено «Я усомнился и стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами». Или в другом месте «Хочешь писать — сиди пиши. Хочешь печататься — расшибайся в ле пешку и печатайся. А вот если кто хочет именно быть писателем — то есть выступать перед читателями, не ходить на службу, захаживать в редакции на чай и коньяк, ездить по миру, вести беседы в домах творчества… — провались он пропадом… Ущемленное самолюбие и знак причастности к литературному процессу. Пар в свисток — сублимация… Примерно такой оценкой творчества Довлатова я поделился с хорошо знавшим его Лурье. И открыл в нем радостного единомышленника».

Еще один из наставников Довлатова И.

Меттер добавляет: «Я порой мог судить

о его литераторской морали, он ею, к сожалению, пренебрегал». Еще

один ленинградский мэтр Давид Дар прямо-таки наводнил Ленинград

призывами хорошенько избить Довлатова.

Еще

один ленинградский мэтр Давид Дар прямо-таки наводнил Ленинград

призывами хорошенько избить Довлатова.

В чем дело? Почему столько жестких оценок от людей, вспоивших и вскормивших писателя, от таких же фрондерствующих, эмигрирующих? Злобная полемика сопровождала его повсюду. В Америке Седых, один из столпов эмиграции, главный редактор «Нового русского слова» назвал его публично «лагерным вертухаем». А уж молва разнесла слух, что служа в конвойных войсках надзирателем, Сергей Довлатов лично избивал Александра Солженицына.

Конечно, одной из главных причин постоянной полемики является сама форма

довлатовских повествований. Этакая псевдодокументаль

ность, приблизительная вспоминательность,

когда в свои шальные рас сказы он вставлял абсолютно подлинные имена. Даже

скандальный ка таевский мовизм

«Алмазного венца» был прикрыт псевдонимами. Вер-тухай

Довлатов поступал с писательскими знаменитостями проще, также, как с зэками

в лагере в его «Зоне»,

расположенной в республике Коми. О том же Веллере:

«Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М.

Веллер. Я купил его книгу, начал читать и

на первых трех страницах обнаружил: »

Он пах духами» (вместо «пахнул»),

«продляет» (вместо «продлевает» ).

Что это значит?».

О том же Веллере:

«Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М.

Веллер. Я купил его книгу, начал читать и

на первых трех страницах обнаружил: »

Он пах духами» (вместо «пахнул»),

«продляет» (вместо «продлевает» ).

Что это значит?».

Когда Василь Быков подписал письмо против Солженицына, Довлатов предположил: «Может быть, он хочет выпустить свой четырехтомник?» Работая в пушкинском заповеднике, он без злобы, но достаточно цинично высмеивал выдумки Гейченко. Когда вышел «Заповедник» Довлатова, старожилы обидчиво переживали, встречая себя на страницах повести.

Ленинградский журнал «Костер» замирал, слушая по «Свободе» очередной рассказ Довлатова о своей работе в «Костре». Кого-то потом таскали на ковер в обком и КГБ, кто-то, изображенный стукачом, потрясал кулаками в интеллигентских компаниях… «Он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры». (С.Вольф) «Я в самом деле один из персонажей этой… книги. И как персонажу мне «неуютно»(А.Найман)…

Он не стеснялся ошибаться, а может быть, даже делал это преднамеренно. Он как бы сознательно спутал все жанры: мемуары, новеллу, эссе, анекдот.

По сути, конечно, это был аморальный прием. Откуда эта сниженность

критериев ?

Он как бы сознательно спутал все жанры: мемуары, новеллу, эссе, анекдот.

По сути, конечно, это был аморальный прием. Откуда эта сниженность

критериев ?

Василий Шукшин писал: «Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот» .

Довлатов в центр таких анекдотов ставил людей из своего круга. Он как бы бил по своим — по всей интеллигентско-диссидентствующей братии. На его булавки нанизывались Приставкин и Битов, Горбовский и Евтушенко, Наум Коржавин и Лимонов. Этакий «новый журнализм». Может быть, единственное, что изобрела третья эмиграция, «Новый журнализм» — Эдуарда Лимонова, Валентина Пруссакова, Александра Глезера, в чем-то Саши Соколова, Александра Зиновьева, позднего Виктора Некрасова, и, конечно же, самого Сергея Довлатова. Принципы поэзии, перенесенные в прозу. Герой Лимонова — Эдуард Лимонов. Герой Довлатова — Сергей Довлатов. «Я и все вокруг меня» . В пьяном бреду, в постели, на симпозиуме, в драке. Все знакомое вываливается на читателя. «Нон фикшен» — документальная проза, где в центре сам автор.

А если автор любит или приучен всей советской своей жизнью — привирать, напустить лжи и туману?

«Так вот, я рассказчик, который хотел бы стать писателем». Но ненадежного рассказчика не печатают. Что делать? Возненавидеть окружающих, а самому найти возможность печататься.

«Приставкина читать не буду. Я их не читаю уже лет двенадцать. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров».

Самый главный парадокс анекдотической прозы Довлатова в том, что изначально, с первых шагов, находясь в окружении либе-ральствующей интеллигенции, и совершенно не зная почвеннического направления современной русской культуры, весь свой сарказм, весь наработанный цинизм, всю конвойскую беспощадность он вымещает на этом окружении. Этим он на самом деле похож на Чехова, беспощадно высмеивающего беспомощных и вялых дядей Ваней, трех сестер и прочих обитателей вишневых садов. Только у Довла-това эпоха другая, и интеллигентность не та… Русский почвенный мир ему незнаком. Ему как бы внушили, что это — чужой мир. Ему как бы внушили, что в основе деревенской прозы «безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: «Где ты, Русь?! Куда все подевалось?!» Но вот Довлатов незадолго до отъезда из России, уже состоявшимся в эмигрантских кругах писателем, «решил, наконец, выяснить что это за деревенская проза? Обзавестись своего рода путеводителем… раскрыл серый томик Виктора Ли-хоносова»…И что же? Конечно, мироощущения своего кланово упакованный писатель уже изменить не мог. Конечно, плач по деревне и «целомудренная стыдливость чувств» ему остались чужды, но удивительно, как этот законченный циник высоко оценил художественный дар Виктора Лихоносова. «Хороший писатель. ‘Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно.»

Такого комплимента от Довлатова не дождались ни Битов, ни Аксенов. Разве что его единственный кумир Иосиф Бродский и Виктор Некрасов, к которому Довлатов относился с большой нежностью и теплотой, дождались от него столь высоких оценок. Довлатов аж сам себе поразился: «Услышал бы Толстой подобный комплимент»‘ Может быть, он срывал злость на своих либеральных сотоварищах, видя их и свою постоянную циничную двойственность, постоянное переодевание идеологических одежд? Он ненавидел перевертышей. Поэтому он ненавидел и себя. Поэтому он и опустился на дно цинизма и плебейства, видя там большую чистоту и истинность своего земного существования, чем во всей сволочной кривляющейся интеллигенции.

По сути, он был выродком среди них. Он подчинялся до поры до времени, а потом вырывалось: «Плебей! Ничтожество! Жалкий провинциал!» Это была самооценка. Такой же часто была и оценка других: Владимир Максимов, печатая его в своем «Континенте» заметил: «Довла-тов, конечно, ничтожество, но рассказ смешной, и мы его опубликуем».

Он нес в себе плебейство, как вызов. Он пишет о себе: «Растущая тяга к плебсу». Он плевал на вкус, он желал быть блудным сыном века, плевал на «нормальных людей».

Я уверен, не из красивости и эпатажности, не изображая подонка, а будучи им, воруя у друзей, безбожно подставляя их, устраивая скандалы, он не столько с властью боролся, сколько с культурным обществом».

«Я лет с двенадцати ощущал, что меня неудержимо влечет к подонкам.» В другом месте: «Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям — беднякам, хулиганам, начинающим поэтам. Тысячу раз я заводил приличную компанию, и все неудачно. Только в обществе дикарей, шизофреников и подонков я чувствовал себя уверенно».

Он распространял беспокойство вокруг себя, но мазохистскому интеллигентскому обществу семидесятых-восьмидесятых это нравилось.

В сущности он и победил как писатель плебеев. Он победил неожиданно для себя, уже после своей смерти, именно поэтому стал популярен. Ни нравоучений, ни поучений, ни умных слов, ни усложненной стилистики. Он бросил свое плебейство в массы, и массы сегодня его уже почти полюбили, а интеллигенты как всегда всему нашли свое умное объяснение.

Откуда плебейство? Откуда утонченный цинизм? Вернемся к заголовку первой главы. Мразь или ворованный воздух Чего больше? Где мразь? А где ворованный воздух?

Литературная поденщина

Каждый выбирает свою судьбу. Друг Довлатова с некоторой печалью вспоминает: «В молодые годы Владимир Марамзин настоя тельно советовал мне не бросать инженерную деятельность, которая меня кормила, а писать по вечерам. «Иначе, — говорил он, — тебе все равна придется зарабатывать на жизнь, но уже тогда какой-нибудь литературной поденщиной, а для писателя это плохо, потому что и «литература» и «литературная поденщина» из одного места берутся. Сергей Довлатов, наоборот, считал, что настоящему писателю надо решиться на литературную судьбу». В чем заключалась литературная судьба Довлатова? Почему он так решительно незадолго до смерти пишет другу в Петербург: «Повсюду валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие внимания… Самое дикое, если что-то из этого хлама просочится в печать, это много хуже всяческого непризнания… Мой страх перед возможностью такого дела столь велик, что я готов быть смешным…»

Кто же прав: Марамзин или Довлатов? Чего страшится Довлатов? Были горы неопубликованных материалов, но были же и опубликованные, они раскроют нам загадку довлатовского страха. Говоря про современную русскую литературу, Довлатов отмечает, что «в русской литературе на нынешнем этапе можно обнаружить одновременно черты бесспорного величия и несомненного убожества». Несомненное убожество он находил в себе самом. Убожество постоянного профессионального газетного поденщика, пишущего на любую тему и в любое время. Из ныне известных писателей, пожалуй, трудно найти столь откровенно продажного халтурщика, нежели Довлатов. Он проработал в Ленинграде в многотиражках «Знамя прогресса» и «За кадры верфям», в самой официозно-партийной таллинской «Советской Эстонии»… Писал за колхозниц письма Брежневу, о строителях и новаторах, о фронтовиках и комсомоле… Даже в рецензиях на вышедшие книги преобладали отзывы о воспоминаниях старых большевиков и о тяжелых буднях португальских коммунистов. Довлатовские шедевры того времени на уровне: «Написано еще одно произведение о гражданской войне и революции — мы снова убеждаемся в неисчерпаемости и величии темы».

Позже в повести «Компромисс» он издевательски опишет оборотную сторону этой халтуры. Пьянки с секретарями райкомов, ложь и жестокий цинизм по отношению к своим героям, всем этим дояркам, строителям и изобретателям. Он врал километрами, придумывая героев-передовиков, сочинял про неведомые трудовые династии, разоблачал и возвеличивал. Даже брат Довлатова, имевший две судимости, из них одну за непредумышленное убийство в автомобильной катастрофе, как-то сказал Сергею: «Займись каким-нибудь полезным делом. Как тебе не стыдно?.. Я всего лишь убил человека… А ты?» Вот уж где настоящая амбивалентная проза. Довлатов эту свою — «сучность» сам же и описывает.

«Журналистом я стал случайно. А потом, потеряв честь и совесть, написал две халтурные повести о рабочем классе. Одну сократили до рассказа и напечатали в журнале «Нева». Она называлась «Завтра будет обычный день» — ужасная пролетарская повесть. А вторую я сочинил по заказу журнала «Юность». Эта повесть — «Интервью» -безусловно, ничтожное произведение». Он признается в написании двух повестей из категории «мрази», потому что они были опубли кованы. Улики налицо. Но в письмах и заметках Довлатова мелькают десятки других названий — цирковых, спортивных, рабочих по вестей. Марамзин оказался прав, литературная поденщина партий ных репортажей плавно перетекала в повести и рассказы. Уровень «мрази» рос и рос. «Я тогда жил в Ленинграде. Исполнял мелкую безымянную халтуру для крупнейшего партийного журнала». А ведь всплывет вся эта халтура, несмотря на все указания питерским друзьям! Смешно и цинично описывает все свои партийные халтуры Сергей Довлатов в «Компромиссе», раздеваясь перед читателями догола: «Он редактирует генеральские мемуары, пишет брошюру «Коммунисты покорили тундру». Это двоемыслие, эта амбивалентность своей простотой напоминает героев песенок Высоцкого. Куда до такой амбивалентности его московским сверстникам из «прозы сорокалетних» -Маканину, Кирееву. Фокусник-иллюзионист из партийных газет раскрывает секреты своих идеологических фокусов. Чего стоит фокус с письмом Брежневу от эстонской крестьянки, которая по-русски ни слова не знала. Похлопали по плечу, приняли в партию, комедь. Но ведь один из авторов комеди — Сергей Довлатов?! А смеются читатели над крестьянкой. Мол, дура и есть дура. Не случайно этот рассказ из «Компромисса» так полюбился западным издателям.

Его прозвали «трубадуром отточенной банальности». Если он надолго задержится в памяти русской литературы, то дотошные литературоведы и текстологи с неизбежность доберутся до всех его халтурных текстов, до всей тысячестраничной груды «мрази» и это «Академическое собрание сочинений Сергея Довлатова» может раздавить его самого. Не оправдаешься репрессиями, не оправдаешься сталинским диктатом… Никто над душой не стоял. Сам в поденщики пошел. Привычка к халтуре убивает писателя. Вот уже нет над Довлатовым ни обкомов, ни парткомов, Америка заключила в свои крепкие объятья. Вышли в свет три его главные книги: «Зона. Записки надзирателя», «Компромисс» и «Заповедник». Казалось бы, кончилось довлатовское дно. Пиша халтуру, творя халтуру, он в день своего 35-летия в Пушкинских горах, где работал экскурсоводом, на стене крупно написал: «35 лет в дерьме и позоре» . В своем дерьме и позоре. Он даже Пушкина не стеснялся перевирать на экскурсиях, маршруты сокращал, врал беззастенчиво дотошным экскурсантам. Халтура — как образ жизни. И коммунизм тут ни при чем. Пошли косяком его американские рассказы и повести. Что мы Видим? «В трудную минуту ослабел и продал Половцу за 1000 долларов несуществующую повесть «Иностранка». Сейчас я эту повесть в испарине строчу. Получается невообразимая х-я».

Может быть, это сознательное занижение собственного творчества? Еще в одном позднем письме: «Рассказ в «Континенте» — г-но, ты прав!» Если г-но, то зачем печатать? Если х-ня, то спускай в унитаз. Внимательный читатель, ознакомившись с этими самооценками Довлатова и самими произведениями, убедится, что самооценка писателя справедлива. Убедится, что большая часть американских произведений автора — вторичны, поверхностны и халтурны. Один из лидеров «нового журнализма», Довлатов, как и Лимонов, выдумывать героев не умеет. Сравните у Лимонова «Палача» и «Эдичку». Беллетризованная версия явно уступает искренним переживаниям самого автора. Так и у Довлатова его талант — обогатить, разукрасить или осмешить, окарикатурить реальность, увиденную им самим. Явный вымысел явно не удается. Что две «Сентиментальные истории», что «Иностранка» с выдуманным латиноамериканцом, выглядят убого. Впору Довлатову писать письмо с того света, чтобы и американские устаревшие рукописи не допускать до печати. Но, может быть, после советской цензуры расцвела на воле газетная публицистика Сергея Довлатова? Перед нами уже не «шестерка» в обкомовской газете, а главный редактор популярной русскоязычной газеты «Новый американец». Послушаем, что на эту тему сказал Иосиф Бродский: «Он жил литературной поденщиной, всегда скверно оплачиваемой, а в эмиграции и тем более… Это была подлинная, честная, страшная в конце концов жизнь профессионального литератора, и жалоб от него я никогда не слышал».

В отличие от запрещенных автором для перепечатки своих партийных халтур из советских газет, издевательски высмеянных им в «Компромиссе», издатели Довлатова не постеснялись опубликовать передовицы писателя из «Нового американца».

С удивлением мы обнаруживаем ту же литературную поденщину. Впору было писать «Компромисс» на американскую тему. На это обратил внимание даже такой почитатель и исследователь творчества Довлатова, как Игорь Сухих.

Он удивляется странной зеркальности советской и американской публицистики Довдатова.

«Колонки из «Нового американца» вроде бы не чета заметкам из «Советской Эстонии» и пишутся не под диктовку главного редактора и партийных органов. (Довлатов сам — главный редактор). Но здесь в бодрой, жизнерадостной манере проговариваются другие банальности. Тут есть и заигрывание с читателями, и комплименты новой родине, партии и правительству (в лице президента Рейгана), и новый старый интернационализм… Газета есть газета».

А сам Довлатов грустно замечает: «Если я делаю что-то заказное, пишу не от души, то это очевидно плохо».

Что заставляет талантливого прозаика вновь халтурить? Увы, здесь не обойтись без пресловутого «еврейского вопроса».

Деньги на «Новый американец» дал Довлатову и его друзьям богатый американский еврей. «Ему нужна была общественная репутация… деньги мы все же получили — шестнадцать тысяч». Этот богатый еврей сказал: «Я думаю, вы можете получить ссуду на издание еврейской газеты. Но это должна быть именно еврейская газета. Еврейская газета на русском языке для беженцев из Союза. Цель такой газеты — приблизить читателей к еврейскому Богу и сионистским традициям». Я попытался возразить:

— Нельзя ли использовать более общую формулировку? Например, «газета третьей эмиграции»? Без ударения на еврействе. А еще лучше — вообще не указывать, кто мы такие. Издавать еженедельник для всех, кто читает по-русски». К счастью для Довлатова, богатый еврей по-русски совсем не говорил, а его сотоварищ, бывший известный советский журналист, вышедший на этого спонсора, сказал с бешенством:

— Вы просто идиоты! Человек готов нам помочь. Он хочет, чтобы газета была еврейской. Вам жалко? Укажем сбоку микроскопическими буквами: «Еврейская газета на русском языке» и все… в конце концов, большинство из нас действительно евреи… А главное, иначе денег не получим». Спонсору же друг Довлатова сказал: «Мои друзья уже рвутся в бой… Нам кажется, еврейская газета должна быть яркой, талантливой, увлекательной… — (реплика Довлатова) Повело, — говорю, — кота на блядки!»

Не так ли сегодня организуются в Москве «Итоги», «Независимая газета» и прочие «Времечкй»? Не на таких же условиях Сорос финансирует Сергея Чупринина со «Знаменем»? Только нет в их рядах человека, обладающего глубинным плебейством Довлатова, который бы продался, но и высмеял бы сам себя!

Газета делалась интересная, но и продаваться приходилось еженедельно. «Старый друг позвонил мне из Франции: «Говорят, ты стал правоверным евреем? И даже сделал обрезание?»… Я ответил: «Володя! Я не стал правоверным евреем. И вовсе не делал обрезания». Он просто по-советски продолжал продаваться. Богатому еврею донесли: «Что это за гнусная антисемитская карта?! Там обозначены крестиками православные церкви… Карта Иерусалима…» — Крестоносцы построили в Иерусалиме десятки церквей… — Пускай ваши засранные крестоносцы издают собственный еженедельник! А мы будем издавать еврейскую газету. Без всяких православных крестов». В книге «Ремесло» Сергей Довлатов с грустной иронией описывает весь этот процесс избавления от американских иллюзий. Это его ‘ворованный воздух». Но в газете он был вынужден заниматься привычной мразью, воспевать обстрелы Израилем ливанских территорий, которые осудили все страны мира, включая США. И везде Довлатов оказывался «ненадежным поденщиком». Ему не доверяли в советской партийной газете, не находя в нем истинной советскости. Ему не доверяли в еврейской газете его богатые спонсоры, не находя в нем истинного еврейства. Да и был ли он хоть чуть евреем по всем еврейским законам? Только отец у Довлатова был вроде бы евреем, да и то наполовину. У отца Довлатова тоже только отец был евреем. Пусть еврейские читатели высчитают и решат, насколько можно было доверять Сергею Довлатову общее еврейское дело. Сам Довлатов был всегда на подозрении. Ему надо было постоянно доказывать своим хозяевам свое несуществующее еврейство.

«Так кто же мы наконец? Евреи или не евреи? В Союзе нам жилось легко и просто. Еврейство было чем-то нехорошим, второсортным… Бывало, что люди утаивали свое еврейство… Нормальные люди вели себя разумно. Не орали без повода — я еврей! Хоть и не скрывали этого. И вот мы приехали. Русские дамы с еврейскими мужьями. Еврейские мужчины с грузинскими женами. Дети-полукровки… И выяснилось, что быть евреем не каждому дано. Что еврей — это как почетное звание. И вновь мы слышим — докажи! Предъяви документы. Объясни, почему ты блондин. Почему без затруднений выговариваешь «р»?.. Между прочим, это и есть расизм. Будь евреем. Будь русским. Будь грузином. Будь тем, кем себя ощущаешь. Но будь еще кем-то, помимо этого.»

Видно крепко его достали, если уже стали поговаривать о его антисемитизме, юдофобии и черносотенстве. «Поминая в этой связи Арафа-та, Риббентропа, Гоголя…» — Вы самого Гоголя превзошли! Я ему ответил: — Твоими бы устами…»

Оправдываясь, Довлатов воспевает Израиль, аннексию Голландских высот, Сохнут и шахматиста Корчного. Что ему, впервой писать письма Брежневу? «Мы выражаем интересы шестидесяти тысяч беженцев из Союза. Наиболее жизнестойкой части советского еврейства». «Мы знаем, что Картер набожен, честен и благороден. Мы знаем, что Рейган тверд, принципиален и бережлив.» Что еще требовать от честного поденщика? А ему в ответ: почему воспеваете русскую культуру? Почему не ругаете православие? У литподенщика начались сбои. Прямо как в Ленинграде или Таллине… «Повышенное расположение к своему народу — шовинизм. Заниматься самовосхвалением — непристойно. Восхвалять свой народ, принижая другие — глупо и стыдно… В Ленинграде у меня был знакомый — Гриша Певзнер. При слове «еврей» — лез драться… Гриша считал, что «еврей» — оскорбление… Но ведь мы-то уехали. Так что давайте чуточку расслабимся. Давайте при слове «еврей» не размахивать кулаками. Любовь к своему народу — естественное чувство. Люби на здоровье. Люби, но помалкивай. Чтобы не получилось -«Еврейское — значит, отличное!»…

Как после таких слов держать Довлатова главным редактором еврейской газеты? Сергей Довлатов, со своим плебейским нутром, был истинным демократом. Плебс — это и есть плебс. Кстати, этим он был очень похож на Высоцкого, да еще и с добавкой еврейской крови. Это делает их подозрительными и в кругах еврейства, и в любых других национальных этнических кругах. Изгои, выродки — истинные плебеи. Большой двухметровый гигант Довлатов, этакий бандюга, он на самом деле себя чувствовал лучше всего в питерской пивнушке или с таллинскими грузчиками в порту. Там был его широкий мир. Там был его бомжеский: яркий, подлый и честный, храбрый и трусливый, героический и трагический, предательский и сентиментальный мир близких ему людей. В этнической, недемократической еврейской среде он задохнулся…

«Я пытался участвовать в создании демократической газеты. Мой опыт был неудачным… «Новый американец» был преждевременной. ранней, обреченной попыткой… Мы объявили газету независимой и свободной трибуной… В ответ: — Не хотим… Хотим единственно верное учение!.. «Новый американец» утратил черты демократической, альтер-натавной газеты… Творческая свобода оказалась мифом.. Газета стала этнической, национальной. Через месяц сотрудникам запретили упоми нать свинину. Даже в статьях на экономические темы. Мягко рекомен довали заменить ее фаршированной щукой… С газетой покончено. Этс была моя последняя авантюра… Отныне я — благоразумный и нетребовательный литератор средней руки».

Никуда и никому не деться от того, что именно эмигрантская еврей екая клака расправилась с Довлатовым с большей жестокостью, чем любое КГБ. Также расправились в свое время с талантливейшим режиссером Анатолием Эфросом в Москве, тоже не подчинившимся условиям клаки. Я еще напишу когда-нибудь о том, как Анатолий Эфрос сидел у меня в кабинете в «Современной драматургии» и печалился по поводу дикой травли. Но это — другая тема.

В итоге заказная «мразь» не спасла писателя Сергея Довлатова. Н■ советские, ни еврейские хозяева так и не увидели в нем своего. Гора написанной «мрази» давила на его «ворованный воздух» свободной прозы. Сквозь заказные фальшивые мелодии то ли «семь сорок», то ли «Интернационала» едва слышно было его вольное «соло на ундервуде». Покончив с «Новым американцем», практически покончили с самим Довлатовым. Для его «мрази» в Америке хватало пространства, вокруг газеты постоянно шел шум, один скандал сменял другой. Выставки, диспуты, кипучая журналистская работа. Он поставил на ноги Вайля и Гениса — нынешних законодателей эмигрантской критики. Он в газеты воспитал целую дюжину молодых писателей… Вне газеты он стал задыхаться. Не было его героев. Ему была явно противопоказана эмиграция, ибо там нет того многочисленного русского плебса, бичей, бомжей, которые определяли его мир «ворованного воздуха». Он не был эстетом Набоковым, не был интеллектуалом Бродским, не был мастером вымысла, как Владимир Максимов, и уж совсем не был этническим еврейским писателем типа Давида Маркиша. Он жил в чистеньком районе еврейских мещан средней руки, и ему скучно и тоскливо было описывать их мирки — этих Берновичей и Габовичей из поздних рассказов «На улице и дома», «Третий поворот налево», «Мы и гинеколог Буда-ницкий». Единственный его ярчайший рассказ американского времени — это «Старый петух, запеченный в глине» — о неожиданной встрече в нью-йоркской полиции со старым уголовником Страхуилом, которого он когда-то охранял и конвоировал где-то под Сыктывкаром. Воздух местечкового, сытого еврейства, да еще с жутким провинциальным душком, так и не ставшего по-настоящему американским, замкнувшегося в своих брайтонских гетто — этот воздух не был «ворованным воздухом» плебейской прозы Довлатова. Тоска и горечь. Тоска и горечь… В советской подцензурной России он был веселым, смешным, ироничным, жизнерадостным выпивохой, скандалистом и желанным гостем. В Таллине он был королем, о нем до сих пор ходят легенды не только в русских, но и в эстонских кругах. Он один своими кутежами и грандиозными скандалами делал Таллин русским городом. Эстонцы даже не сопротивлялись такой оккупации. Впрочем, там у него и сейчас дочка растет…

В Америке вне своей среды он лишь пил и тосковал, тосковал и пил. «Приступы депрессии учащаются, именно депрессии, то есть беспричинной тоски, бессилия и отвращения к жизни… Ждать больше нечего, источников радости нет… Состояние такое, что я даже пробовал разговаривать со священником… Тоска в Америке смертная. Хоть из дома не выходи. «Идеализм полностью и окончательно заглох, даже от С. можно услышать «лишь бы деньги платили»…

Он пишет своему давнему ленинградскому другу Игорю Ефимову: «Общаться людьми почти совсем невозможно… Может быть, это антисемитизм, но я не готов воспринять такое количество чистокровных ев-

реев — и ни одного человека, хотя бы на секунду усомнившегося в своем совершенстве». Он жалуется и плачет: «Жизнь осложняется тем, что из этнического курьеза, который вызывает только презрительную симпатию, я перешел в категорию, где тебя уже можно не любить, враждовать с тобой, где идет борьба, где все разделено на лобби…»

Постепенно сквозь всю его опубликованную газетную «мразь» ты вглядываешься в трагического нелепого в ненужной ему эмиграции, простодушного героя, который начинает тебе ужасно нравиться… Но уже поздно.

Ему завидуют, он постоянно печатается в «Ньюйоркере», крупнейшем американском журнале, где печатается лишь американская литературная элита. Но чем эти публикации отличаются от таких же исковерканных в таллинской «Радуге»?» Рассказ, который появился в «Ньюйоркере» буквально на днях исковеркан цензурой, самой настоящей. Еврей плохим быть не может…» Все лучшее, написанное в Америке, как бы примыкает к его ленинградскому и таллинскому прошлому. Все худшее — это повторы, фальшивые, надуманные и скучные сюжеты вокруг Головкеров («Встретились, поговорили») и Ариэлей («Ариэль»). Тут ни любви, ни ненависти. Все-таки он был и останется чисто ленинградским вольным рассказчиком. Весь его «ворованный воздух» свободной литературы, все его герои — в России. В результате мы имеем «Зону», блестяще написанную надзирателем в уголовных лагерях республики Коми, и разбросанные приложения к ней, типа «Старого петуха»… «Компромисс» — издевательский рассказ в двенадцати частях о своей рабЬте в таллинской партийной газете, и опять же разбросанные приложения к этому эстонскому периоду своей грешной и веселой жизни, «Заповедник» о работе экскурсоводом в Михайловском, «Ремесло» -этакие признания питерского литературного неудачника, досье бродяги и хама на питерских писателей, заканчивающееся уже его последней неудачей в «Новом американце», откуда я уже щедро цитировал его ощущения эмигранта, «Наши» — история его семьи, его родословная, этакий «всхлип со смехом», и ностальгический «Чемодан».

«Филиал», «Иностранка» и другие чисто американские истории -сплошная писательская неудача, на которую также можно было наложить вето, как и на ранние производственные халтуры из «Невы», «Юности» и «Радуги»…

Мне он интересен еще и как лидер ленинградской ветви «сорокалетней прозы» семидесятых годов. В чем их особенность? Почему они так и не заявили о себе? Почему почти все эмигрировали, кроме, пожалуй, Валерия Попова? Не скажу, что они писали глубже и острее, чем «московская школа» — Владимир Маканин, Владимир Орлов, Владимир Кру-пин, Руслан Киреев, Анатолий Курчаткин, Анатолий Ким, Анатолий Афанасьев, Владимир Личутин и Александр Проханов… Прошло двадцать лет… Опубликовано все и у ленинградцев, и у москвичей. У ленинградцев почти все в эмиграции, за бугром, у москвичей почти все — в брежневские годы в крупнейших московских журналах. И где же оказалось больше «мрази» заказной, где больше вольного «ворованного воздуха»? Удивительно, но в Москве процент «мрази» оказался куда меньше… В чем загадка питерских последних героев советской литературы? В чем загадка питерского Сергея Довлатова?

Горожане

Сергей Довлатов спас свой талант тем, что даже самую грязную поденщину, самую заказную агитку сам же и описывал затем в своих анекдотах. Он весь — анекдотический реализм. Работа в газете и анекдоты о работе. Работа в заповеднике и анекдоты о заповеднике. Эмиграция — и анекдоты об эмиграции. Он делал свою жизнь анекдотической художественной реальностью. Примерно так же в Москве работает его сверстник Евгений Попов. Есть такая интонация и у Василия Шукшина, и у позднего Виктора Некрасова.

Что же не позволило анекдотическому реализму Сергея Довлатова прорваться в печать семидесятых годов?

Родившись в Уфе в 1941 году в семье актеров, но практически осознав себя с детства лишь в Ленинграде, куда семья вернулась из эвакуации после снятия блокады, Довлатов в жизнь входил уже в разгар оттепели. «Исповедальная проза», Аксенов и Гладилин, знакомство с американской литературой — Хеминтуэй, Сэлинджер, Фолкнер… Это поколение сформировало свои понятия о жизни, набросившись на книги. Еще не начав писать, они начитались, ускоренно пройдя путь от Диккенса до Алдайка и Фитцджеральда.

Они выросли в городе и на книгах. Как писал один из них: «Мы были ненасытными читателями… В нравственном отношении это поколение было среди самых книжных в русской истории, и спасибо, Тебе, Господи, за это… Книги стали первой и единственной действительностью, тогда как сама действительность считалась вздором и докукой… Это не было, как может показаться, еще одно потерянное поколение. Это было единственное поколение русских, нашедших себя, для кого Джотто и Мандельштам были императивами в большей степени, чем личное будущее». Поколение тех, кому сегодня под шестьдесят. Начинавшее с возвышенного романтизма, но пришедшее в литературу уже циниками, скептиками. Познавшее книги и усомнившееся в официозной лжи. Знакомый Довлатова вспоминает о нем: «Удивительно, что этот бывалый, все повидавший в жизни, прошедший огонь, воду и медные трубы человек был самым «литературным» из всех тех сотен литераторов, что довелось мне повстречать в жизни».

Книжность Сергея Довлатова и его сверстников сочеталась с ба-рачностью, коммунальностью и убогостью быта, который даже не снился многим москвичам. Это не школа Зощенко, это школа жутких ленинградских коммуналок, откуда вышел и сам Зощенко. Помню, был я дома у Иосифа Бродского, читал ему какие-то свои первые произведения. Огромная комната в коммуналке, в бывшей дворянской квартире, где он жил тогда, по-моему, вдвоем с матерью. Никогда бы его даже не поставили на очередь на квартиру. Комната-то метров сорок, а быт -коммунальный. Так и сочетались книги и очередь по утрам в общий туалет… Сергей Довлатов вспоминает: «Поколение моих сверстников -это, за редкими исключениями, нищие, то есть люди, которые годами, выходя из дома, подсчитывали, хватит ли у них мелочи на сигареты и троллейбус». Таким сформировалось последнее поколение советской литературы, последние ее герои. Из книжного мира они с опытом прозы модных американских авторов стали описывать окружающую действительность. «Я начал писать в самый разгар хрущевской оттепели, -пишет Довлатов. — Издавали прогрессивные книжки… Я мечтал опуб-ликоваться в журнале «Юность». Или в «Новом мире»… Короче, я мечтал опубликоваться где угодно. Я завалил редакции своими произведениями. И получил не менее ста отказов. Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы… Я писал о страданиях молодого вохровца (надзирателя в лагере — В. Б.), которого хорошо знал. О спившихся низах большого города. О мелких фарцовщиках… Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал — почему? И, наконец, понял. Того, о чем пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует. Власти притворяются, что этой жизни нет».

Что в Москве, что в Ленинграде это поколение первым зафиксировало опаснейшее противоречие между тем, что было в жизни, и тем, что утверждалось. Зафиксировало потерю героя, потерю идеалов. В отличие от своих предшественников-шестидесятников, воспевавших романтику «Братских ГЭС» и покорителей целины, они стали молодыми художественными летописцами застоя. К своим сорока годам москвичи, минуя те же журналы, что и Довлатов, книгами прорвались в литературу. К сорока годам ленинградцы стали упаковывать чемоданы… В те же годы, когда мы в Москве в клубе книголюбов проводили свои первые встречи, закончившиеся этаким всеобщим сбором всех «сорокалетних с предъявлением своих претензий к писательской верхушке, в Ленинграде тоже сформировалось литературное содружество «Горожане» Довлатов рассказывает: «Мои рассказы попали к Игорю Ефимову Через него я познакомился с Борисом Бахтиным, Марамзиным и Губи ным. Четверо талантливых авторов представляли литературное содружество «Горожане». Само название противопоставляло их крепнущей деревенской литературе. Негласным командиром содружества равных был Бахтин. Мужественный, энергичный… Нередко иронизирует в собственный адрес…

Губин был человеком другого склада. Выдумщик, плут, сочинитель он начинал легко и удачливо… Последовал длительный тяжелый неус пех. И Губин, мне кажется, сдался… Марамзин сейчас человек известный, живет в Париже, редактирует «Эхо». Когда мы познакомились, он уже был знаменитым скандалистом. Смелый, талантливый, и расчетливый, Марамзин, я уверен, давно шел к намеченной цели. Его замечательную, несколько манерную прозу украшают внезапные оазисы ясности и чистоты… Ефимов — человек не слишком откровенный. Книги и даже рукописи не отражают полностью его характера. Я думаю, Ефимов — самый многообещающий человек в Ленинграде. (Сейчас живет в США — В. Б.)»

Они не боролись с режимом, они описывали реальность. Они любили слово, любили изящную словесность. Довлатов среди них был этаким слоном в посудной лавке, но они его приняли пятым членом содружества «Горожане». Тогда же Довлатов познакомился с Битовым, Ри-дом Грачевым, Иваном Сабило, Владимиром Арро, Воскобойниковым, Валерием Поповым, с поэтами Бродским и Рейном.

У москвичей в издательствах «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Современник», оказалась щелочка для «ворованного воздуха» полноценной прозы. Этого хватало им на жизнь на «вольных писательских хлебах». Может быть, появлению этой щелочки способствовали не только большая снисходительность литературного и партийного начальства, но и массовый отъезд в эти годы за рубеж практически всех прозаиков-шестидесятников: Аксенова и Войновича, Гладилина и Вла-димова, Некрасова и Максимова. Небольшое разрешенное пространство для «ворованного воздуха» оказалось свободным. Его и заняли Орлов, Маканин, Киреев со товарищи.

В Ленинграде ситуация была противоположной. Либералы Вера Панова, Даниил Гранин, Юрий Герман, деревенщики Федор Абрамов, Глеб Горышин в представлении ленинградских властей полностью охватывали разрешенное для вольнодумства пространство. Никакой щели для молодых не было. Не случайно в Москву перебрался Андрей Битов, в Таллин — сам Сергей Довлатов. От политики не уйти. В Ленинграде традиционно был более жесткий цензурный режим. То, что разрешалось в Москве Евтушенко или Распутину, никогда не допускалось в суперофициозном Ленинграде. Не случайно и Валентин Пикуль оказался не ко двору и переехал в Ригу. Славянофил или западник, Кожинов или Лакшин одинаково не подпускались к ленинградским журналам…

В результате в Москве не только «сорокалетние», но даже крутой андеграунд типа Дмитрия Пригова и Всеволода Некрасова, даже грязный реализм Виктора Ерофеева и Владимира Сорокина, если не печатался, то как-то легально признавался, никто из них никуда не уехал. Самые кромешные «цветы зла» цвели в Москве, отказываясь от эмиграции.

В Питере вместо довольно широкой московской щели для «ворованного воздуха» существовало нечто иное. Как образно выразился Довла-тов: «Мне кажется, рядом с этой щелью волчий капкан установлен».

Потому и амбивалентность питерская перешагнула далеко за московские пределы. У москвичей разница между реальной жизнью и официозными стандартами скрашивалась этим «ворованным воздухом». В Питере надо было продаваться откровенно… или уезжать.

Даже скромный сценарий документального фильма о Бунине, написанный Довлатовым, был отклонен. Надо было продаваться сильнее, циничнее. Как пример, циничный Евгений Рейн ему пишет: «Наивный Сережа! Короче, ваш изысканный Бунин провалился. Мой неотесанный Шолохов оплачен и запускается в производство»… Так учитель Бродского учил и Довлатова: писать сценарий о Шолохове, а при этом обзывать его «неотесанный». Так был обозначен путь Довлатова к воспоминаниям о старых большевиках с циничными комментариями о них же в своих записях.

Очевидно, сказалась на дальнейшей судьбе ленинградских «сорокалетних» и куда большая этническая принадлежность к «симпатичному меньшинству», как иронично говорил Довлатов о культурной диаспоре Ленинграда. Поэтому, как только поехали из Союза евреи, двинулись вслед за ними, вместе с ними молодые ленинградские писатели…

Настоятельно помогал им в этом отъезде КГБ. Ленинградский КГБ вообще «повинен» в славе Иосифа Бродского. Об этом еще Анна Ахматова говорила. Ему делали биографию: как тунеядца отправляя в архангельскую ссылку, торопя с отъездом за рубеж. Не уехал бы за рубеж Бродский, я уверен, осталась бы и половина других. Он оказался мощным катализатором писательского отъезда. Интуитивно, Сергей Довлатов оттягивал свой отъезд как мог. Уехали разведенная жена с дочкой, он в это время работал в пушкинском заповеднике. Перед отъездом жена появилась в Пушкинских горах. «- Поедем с нами. Ты проживешь еще одну жизнь..

═

— Для писателя это — смерть.

— Там много русских.

— Это пораженцы. Скопище несчастных пораженцев. Даже Набоков — ущербный талант. Что же говорить о каком-нибудь Зурове!

— О чем мы говорим?! Все уже решено. В четверг я подаю документы… Вдруг почувствовал такую острую боль, такую невыразимую словами горечь, что даже растерялся. Я сказал: — Прости меня и не уезжай.»

И вдруг вскоре после этого разговора, Довлатов едет сам к этим «пораженцам» и «ущербным талантам»… Свой отъезд описал, наверное, в пяти вариантах. Везде как причина — давление властей. Отказали в любой халтуре, отрезали от литературной поденщины, как тунеядца неделю продержали в тюрьме. Шла анд-роповская чистка интеллигенции, и ленинградцы, как положено, были впереди Москвы.

У нас после знаменитой встречи «сорокалетних писателей» в Ка-дашевском переулке тоже партком московского Союза писателей резко осудил нашу встречу чуть ли не как антисоветскую вылазку. Но неожиданно вмешалось высокое начальство из ЦК КПСС и травлю москвичей прекратили. В Ленинграде это поколение писателей успешно выдавливали. Вот почему кто-то замолчал, кто-то переехал, кто-то совсем уехал.

Когда литературные журналы и журналы всех направлений шумели о «московской школе» «сорокалетних», об амбивалентном герое, о лишних людях и несостоявшихся Гамлетах, никто не вспоминал ни о Риде Грачеве, ни о Валерии Попове, ни тем более о Довлатове… Хотя, если бы в Таллине не была бы рассыпана и все-таки вышла книга «Пять углов. Записки горожанина» в 1975 году, то, думаю, схожесть тем и настроений была бы замечена. Позже, в эмиграции, Сергей Довлатов придумывает себе в оправдание якобы полезность многолетнего непечатания: «Оглядываясь на свое безрадостное, вроде бы, прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой литературный дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться».

Я совершенно не согласен с этим утверждением писателя. Это мое несогласие подтвердит, думаю, любой пишущий и печатающийся прозаик. Он эти целых пятнадцать лет нес в себе всю чепуху ранних произведений. С каждой новой книжкой в те же семидесятые годы он перерастал бы себя как писатель. Вся его удивительная разнополюсность прозы связана с долгим личным застоем, с затянувшимся непечатанием Он так и не насытился до смерти печатанием. Он рвался к массовом читателю. Его ленинградский веселый лозунг: «Долой Кафку, да здравствует Виталий Бианки!» — так и остался в силе до конца жизни. Он носил в кармане любимого Флобера, но мечтал о славе Джека Лондона. Не находя читателя, как он мог проверить истинность своих ощущений? Я уверен, в случае печатания он бы быстро перерос свой грубый всеотрицающий цинизм. Он был Гулливером в жизни, мог бы им стать в мире русского рассказа. Писатель, которого не печатают, долго носит в себе комплекс гения. А куда еще расти гению? Не случайно, оказавшись на западе и опубликовав там все свои книги, он иронизирует: «Гения… не вышло… Иллюзии рассеялись. Честолюбие улеглось… Видимо, я окажусь средним писателем».