Иосиф бродский про любовь стихи: Стихи о любви Иосифа Бродского

Иосиф Бродский — Предпоследний этаж: читать стих, текст стихотворения полностью

Предпоследний этаж

раньше чувствует тьму,

чем окрестный пейзаж;

я тебя обниму

и закутаю в плащ,

потому что в окне

дождь — заведомый плач

по тебе и по мне.

Нам пора уходить.

Рассекает стекло

серебристая нить.

Навсегда истекло

наше время давно.

Переменим режим.

Дальше жить суждено

по брегетам чужим.

Анализ стихотворения «Предпоследний этаж» Бродского

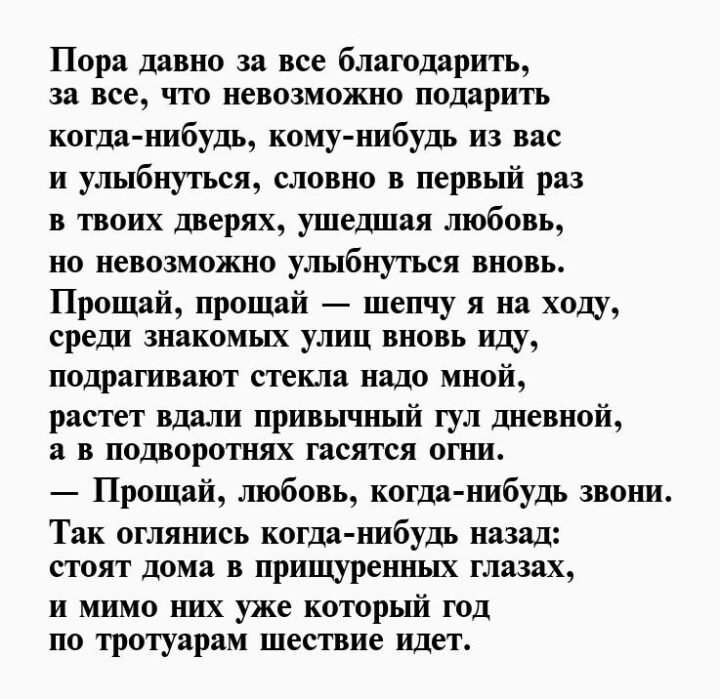

Произведение «Предпоследний этаж» — пример трепетной любовной лирики Иосифа Александровича Бродского, обращенный к М. Басмановой, его возлюбленной и другу.

Стихотворение написано в 1960-е годы. Его автор – едва ли не самый многообещающий молодой поэт того времени. Юноша загнан в тупик мелочным преследованием властей, даже подумывает об эмиграции. Впрочем, покинуть Родину ему придется почти принудительно, только чуть позднее. По жанру – любовная лирика, по размеру – двустопный анапест с перекрестной рифмовкой, 2 строфы.

Дождь словно заранее оплакивает их разлуку. Они еще вместе, но «навсегда истекло наше время». Значение строки «нам пора уходить» многозначно: есть и прямой, и иносказательный смысл. «Рассекает стекло серебристая нить»: они стоят, дрожа от холода, промокшие, возле окна в коридоре. По стеклу бьют струи дождя. «Переменим режим»: несколько загадочная фраза. Похоже, И. Бродский имеет в виду, что скоро за них будут решать, каким будет распорядок их дня. Едва ли будет назначен график встреч. «Дальше жить по брегетам чужим»: чужие распоряжения разлучают любящих людей. Время больше им не принадлежит. А ведь еще недавно казалось, что им принадлежит целый мир. До эмиграции оставались считанные годы. По разным причинам художница, в тот момент уже и мать его сына, не разделила с поэтом изгнание. Отныне они будут жить в разных часовых поясах, а впрочем – словно на других планетах. Сына он спустя время сможет пригласить в гости, ее же не увидит никогда. В первом восьмистишии – проявление нежности: обниму, закутаю. Метафора: стекло рассекает нить. Олицетворение: дождь-плач. «Истекло давно»: угроза расставанья давно сопровождает их, они уже почти привыкли, и вдруг – она сбылась.

По стеклу бьют струи дождя. «Переменим режим»: несколько загадочная фраза. Похоже, И. Бродский имеет в виду, что скоро за них будут решать, каким будет распорядок их дня. Едва ли будет назначен график встреч. «Дальше жить по брегетам чужим»: чужие распоряжения разлучают любящих людей. Время больше им не принадлежит. А ведь еще недавно казалось, что им принадлежит целый мир. До эмиграции оставались считанные годы. По разным причинам художница, в тот момент уже и мать его сына, не разделила с поэтом изгнание. Отныне они будут жить в разных часовых поясах, а впрочем – словно на других планетах. Сына он спустя время сможет пригласить в гости, ее же не увидит никогда. В первом восьмистишии – проявление нежности: обниму, закутаю. Метафора: стекло рассекает нить. Олицетворение: дождь-плач. «Истекло давно»: угроза расставанья давно сопровождает их, они уже почти привыкли, и вдруг – она сбылась.

Поэт И. Бродский, гонимый советской властью, создает произведение «Предпоследний этаж», где не впрямую, а метафорично, пишет о своей любви и невозможности счастья.

Бродский. Стихи. Любовь | Театральный центр «На Страстном»

12+

Фонд создания музея Иосифа Бродского (Санкт-Петербург)

Поэтический перформанс

Куратор Павел Михайлов

Фонд создания музея Иосифа Бродского (СПб) совместно с актерами московских театров «Практика», Центра им. Вc. Мейерхольда и театра «Мастерская Петра Фоменко» представляют созвездие стихотворений Иосифа Бродского — нобелевского лауреата, последнего классика ХХ века.

«Бродский. Стихи» — это непрерывная, пульсирующая читка под электронное музыкальное сопровождение, уже известная и с успехом проходившая на площадках интеллектуальных клубов и городских фестивалях Москвы — таких, как «Пикник Афиши», «Городской сюжет», арт-кафе «Море внутри», Alexey Kozlov Club.

С начала 2016 года проект стал постоянным резидентом Театрального Центра СТД РФ «На Страстном». Благодаря уникальной подборке стихотворений, каждый спектакль становится эксклюзивным событием, раскрывающим все новые и новые темы в неиссякаемом творчестве Иосифа Бродского.

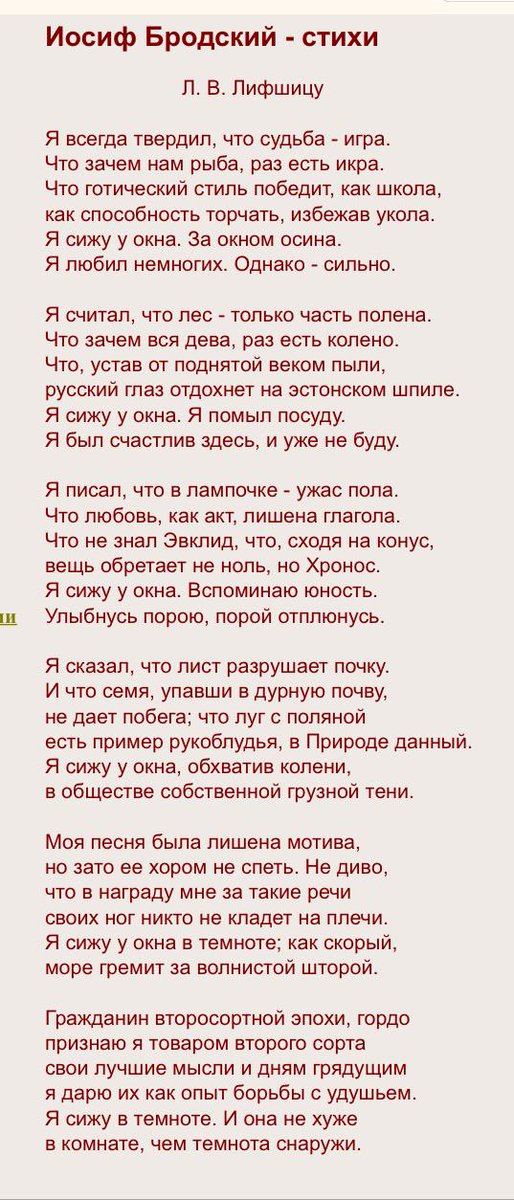

55 лет назад, 2 января 1962 года, ленинградский приятель Иосифа Бродского Борис Тищенко (тогда еще студент консерватории, а впоследствии знаменитый композитор) знакомит его с Мариной Басмановой. Этой встрече суждено будет сыграть огромную роль. Около сотни стихотворений с посвящением М.Б. составили одну из самых пронзительных и восхитительных страниц любовной лирики в русской поэзии. Более 30 лет Иосиф Бродский посвящал ей свои стихи. Большая часть из них позднее вошла в сборнике «Новые стансы к Августе».

В день всех влюбленных мы отмечаем 55-летие этой важнейшей встречи поэтическим перформансом «Бродский. Стихи. Любовь».

Пусть ваши чувства будут такими же вечными.

- Продолжительность

- 1 час 20 минут без антракта

- Музыка:

- Глеб Глонти, Михаил Мясоедов

- Художник:

- Дмитрий Горбас

- Павел Михайлов

Действующие лица и исполнители

- Читают:

- Ксения Орлова

- Наташа Горбас

- Елена Махова

- Валерий Караваев

- Артем Цуканов

- Павел Михайлов

Иосиф Бродский: любовь к котам и дом в Лондоне

- Александр Кан

- обозреватель Русской службы Би-би-си <br>по вопросам культуры

Так выглядит меомриальная доска, открытая в честь Иосифа Бродского в Лондоне

На стене лондонского дома, где неоднократно останавливался Иосиф Бродский установлена мемориальная табличка в его честь.

…Город Лондон прекрасен; в нем всюду идут часы.

Сердце может только отстать от Большого Бена.

Темза катится к морю, разбухшая, словно вена,

и буксиры в Челси дерут басы.

Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь

он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежней.

В этих строчках Иосиф Бродский выразил свое отношение к британской столице.

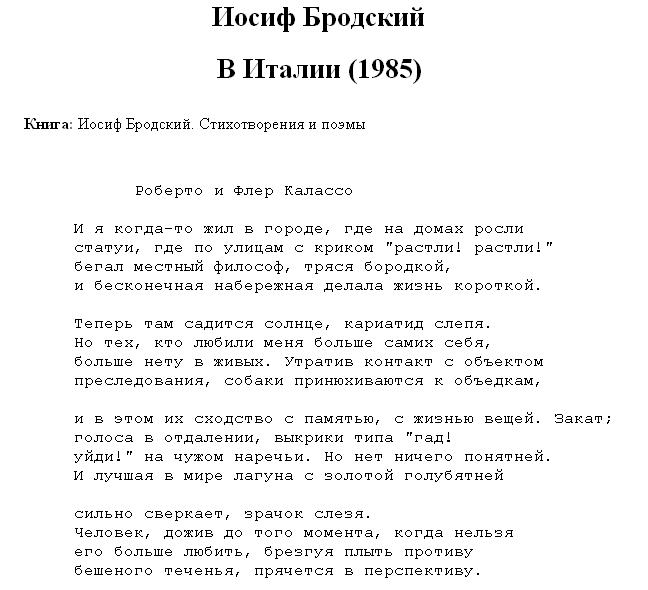

И хотя большую часть своей эмигрантской жизни поэт провел в Америке, именно Англия была его первой любовью.

Он обожал английский язык и английскую поэзию: у английских поэтов Джона Донна и Уильяма Одена он учился мыслить и излагать свои мысли в стихах.

Даже в английской речи его угадывался британский след. По мнению его друга и переводчика Даниэля Уайсборта, его акцент был «причудливой смесью нью-йоркского говора и принятых в высшем английском обществе оборотов речи».

Бродский в Лондоне

Бродский много и охотно приезжал в Лондон.

Останавливался он здесь в разных местах: и у поэта и эссеиста Стивена Спендера в районе Сент-Джонс-Вуд, и у правозащитницы Марго Пикен (именно ей он посвятил процитированное выше стихотворение «Темза в Челси») в Кенсингтоне, и у своего переводчика Алана Майерса и его жены Дианы в Северном Финчли.

Есть и другие связанные с Бродским места в Лондоне: и знаменитый клуб «Атенеум» куда его пригласил Исайя Берлин и куда не подозревавший жесткости дресс-кода английского клуба поэт заявился в джинсах, и многочисленные университетские аудитории и концертные площадки, где он выступал, и колледж в Кембридже, где он провел семестр в качестве приглашенного профессора.

Подпись к фото,В этом доме на тихой улочке Хэмпстед Хилл Гарденс с 1987 вплоть до своей смерти регулярно останавливался во время своих приездов в Лондон Иосиф Бродский

Однако, как говорит главная британская исследовательница жизни и творчества Бродского профессор Валентина Полухина, особое место в его сердце занимал Хэмпстед – тихий, лесистый и населенный интеллектуалами, поэтами и художниками район северного Лондона.

Здесь в октябре 1987 года, когда он гостил у известного пианиста Альфреда Бренделя, он получил радостную весть о Нобелевской премии.

В этот исторический момент Бродский обедал в местном китайском ресторанчике со знаменитым автором детективных романов Джоном Ле Карре.

Здесь же, на тихой улочке Хэмпстед Хилл Гарденс он помог купить квартиру Диане Майерс после ее развода с мужем Аланом.

Эта квартира и стала главным его лондонским пристанищем вплоть до самой смерти в 1996 году.

Именно на этом доме по инициативе созданного Валентиной Полухиной «Фонда русских поэтов» и при поддержке посольства РФ в Лондоне и установлена теперь мемориальная табличка.

Как в Лондоне установить мемориальную табличку

Подпись к фото,Несмотря на то, что Анна Мария Бродская своего отца практически не помнит, она активно приобщается к сохранению наследия и памяти о Иосифе Бродском

Это оказалось совсем непростым делом. Дианы Майерс уже нет в живых, но даже согласия нынешней хозяйки квартиры Эммы Глоуг для этого недостаточно – нужно разрешение районного совета.

Дианы Майерс уже нет в живых, но даже согласия нынешней хозяйки квартиры Эммы Глоуг для этого недостаточно – нужно разрешение районного совета.

Валентина Полухина и ее соратники активизировались в этом году в связи с юбилеем – 75-й годовщиной со дня рождения Бродского.

Поначалу они обратились в местный совет района Кэмден с просьбой разрешить установить у дома скамейку с именем поэта.

Согласие получено не было – скамейка, как объяснили в совете, может стать магнитом для «антисоциальных элементов».

Сошлись на табличке.

Подпись к фото,Вот так выглядит «голубая табличка» — полноценная британская мемориальная доска, в данном случае в честь писательницы Элизабет Гаскелл

Однако, по существующим в Британии правилам, для того, чтобы даже подать заявку на установку полноценной мемориальной доски – в Британии такие доски называют blue plaque, по их голубому цвету – необходимо, чтобы с момента смерти человека, память которого хотят увековечить, прошло 20 лет.

Именно такой срок, как считают здесь, подтверждает правомочность кажущихся современникам бесспорными заслуг претендента.

Двадцать лет со дня смерти Бродского истекает в январе следующего 2016 года.

Но, как показывает практика, на рассмотрение заявки у организации «Английское наследие» (официально она называется Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии) уходит не менее трех лет.

Так что появления в Лондоне полноценной «голубой таблички» в память Иосифу Бродскому его поклонникам и почитателям придется ждать почти четыре года.

Ну, а пока совет разрешил установить на доме табличку поскромнее.

Кошки и дочь поэта

Подпись к фото,Мемориальная табличка памяти Бродского — инициатива основателя «Фонда русских поэтов» Валентины Полухиной

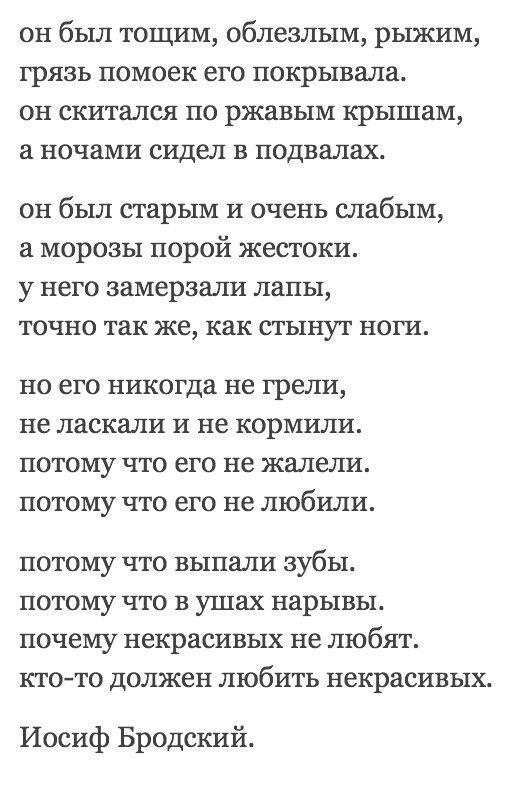

Как и положено в подобных церемониях, сама табличка – прежде чем ее явили взорам собравшейся на церемонию открытия публики — была завешена покрывалом. Точнее даже не покрывалом, а обычным шарфом с изображением десятков симпатичных котов.

Точнее даже не покрывалом, а обычным шарфом с изображением десятков симпатичных котов.

Бродский обожал котов, они были с ним всегда – и в Петербурге, и в Америке, и в Венеции.

А честь снять покрывало была предоставлена дочери поэта – Анне Александре Марии.

22-летняя молодая женщина росла в Италии, отца практически не помнит – ей было всего два года, когда он умер.

По-русски она не говорит, но чем дальше, тем больше приобщается к сохранению наследия и памяти об Иосифе Бродском. В мае она была в Петербурге на открытии квартиры-музея «Полторы комнаты», и вот теперь Лондон.

Подпись к фото,Русского языка Анна Мария не знает, поэтому стихи отца она читала в переводе

«Мне очень приятно видеть этот знак в том месте, где отец был счастлив. Он никогда не был в себе уверен, и говорил, что его быстро забудут. Для меня, дочери, которая по настоящему не знала отца, это невероятно трогательное событие», — сказала Анна Бродская.

Бродский из самоизоляции. Как Петербург, Москва и США читали стихи в юбилей поэта — Общество — Новости Санкт-Петербурга

В день, когда Петербург должен был отмечать восьмидесятилетие нобелевского лауреата, наш город, по иронии судьбы, выполняет завет Бродского — «Не выходи из комнаты». Коронавирусные ограничения не позволяют не только выйти из помещений, но и в них войти. Для поклонников закрыты места памяти — недавно открывшийся музей в квартире Бродского на Литейном, «американский кабинет» с вещами поэта в Фонтанном доме.

«Фонтанка» всё-таки устроила праздник и попросила известных людей по обе стороны океана прочитать любимые стихи Бродского. На наше предложение откликнулись писатели и поэты, журналисты и режиссёры, музыканты и артисты, бизнесмены, и, что самое важное, — друзья нобелевского лауреата. Так появился марафон «Бродский из самоизоляции», который 24 мая прошёл на площадке онлайн-фестиваля «Фонтанки» #безантракта tv.fontanka.ru. Рассказываем, как это было, и делимся лучшими роликами.

Одной из первых предложение почитать Бродского приняла писатель Людмила Улицкая. Автор «Казуса Кукоцкого», «Даниэля Штайна, переводчика» и многих других романов выбрала стихотворение «Письма римскому другу», написанное в марте 1972 года.

Вокалист Animal Jazz Александр Красовицкий из самоизоляции, что и логично, исполнил стихотворение «Одиночество». Это ранний текст, написанный Бродским в 1959 году.

Друг Бродского и соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин наизусть прочитал «Стансы городу» 1962 года — пророческие стихи о красоте Ленинграда и «посмертной правоте» поэта.

Актёра БДТ Геннадия Блинова горожане знают по роли наследника Тутти в спектакле Андрея Могучего «Три толстяка». Посмотрите, как звучит в исполнении артиста отрывок из поэмы «Горбунов и Горчаков» «Молчанье — это будущее дней» (1968).

Посмотрите, как звучит в исполнении артиста отрывок из поэмы «Горбунов и Горчаков» «Молчанье — это будущее дней» (1968).

Рома Либеров — автор фильмов о поэтах и писателях Юрии Олеше, Сергее Довлатове, Ильфе и Петрове, Осипе Мандельштаме, Андрее Платонове, Иосифе Бродском. Перед тем как прочитать «Меня упрекали во всем, окромя погоды» (1994), режиссёр отметил: «Лучше всего стихи Бродского звучат в голосе самого Бродского. Тем не менее мы позволяем себе читать его сочинения вслух. Может быть, мы кажемся себе чуть больше, чуть умнее или чуть талантливее».

Бизнесмен, президент группы RBI Эдуард Тиктинский вспомнил «Балладу о маленьком буксире» — одно из редких стихотворений Бродского, официально опубликованных в СССР: его напечатали в 1962 году в журнале «Костёр».

Поэт и исследователь культуры периода блокады Полина Барскова прочитала стихотворение «К Евгению» 1975 года. Сама Барскова в какой-то степени повторила путь Бродского — рождённая в Ленинграде, переехала в США, где преподаёт литературу.

Музыкант Женя Любич чтением стихов не ограничилась и спела собственную композицию на стихотворение «Рождество» 1990 года. Ещё несколько песен на стихи Бродского Любич опубликовала на «Фонтанке» 24 мая, их вы можете послушать по ссылке.

Историк Лев Лурье в своём рабочем кабинете прочитал «Мексиканское танго» (1975) — это стихотворение Бродский, как и «К Евгению», написал по следам поездки в Мексику. Текст известен ещё и благодаря музыке, созданной бардом Александром Мирзаяном. И такое ощущение, что Лев Яковлевич вот-вот начнёт напевать.

Текст известен ещё и благодаря музыке, созданной бардом Александром Мирзаяном. И такое ощущение, что Лев Яковлевич вот-вот начнёт напевать.

Друг Бродского, искусствовед Михаил Мильчик — человек, благодаря которому сохранились фотографии «Полутора комнат», какими их покинул Бродский. Именно Мильчик вместе с Яковом Гординым основал в 1999 году Фонд создания музея Иосифа Бродского — институция постепенно выкупала комнаты в коммуналке, где жил поэт, чтобы превратить пространство в музей. Искусствовед выбрал стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку», написанное в 1980 году, в день сорокалетия Бродского.

Актриса и режиссёр Юлия Ауг выбрала стихотворение 1995 года «Песенка о свободе». Его не так часто вспоминают сегодня, хотя оно очень актуально по нашим временам: «Ах, свобода, ах, свобода. У тебя своя погода. У тебя — капризный климат. Ты наступишь, но тебя не примут».

Его не так часто вспоминают сегодня, хотя оно очень актуально по нашим временам: «Ах, свобода, ах, свобода. У тебя своя погода. У тебя — капризный климат. Ты наступишь, но тебя не примут».

Поэт, прозаик и публицист Дмитрий Быков известен парадоксальным отношением к Бродскому. В 2017 году дискуссию породила статья в сборнике «Один», где литератор назвал коллегу поэтом, «актуальным для ура-патриотов» и «любимым людьми, чьё самолюбие входит в непримиримый конфликт с их реальным положением». В проекте «Бродский из самоизоляции» вы можете услышать, как Быков читает стихотворение «Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова» 1968 года.

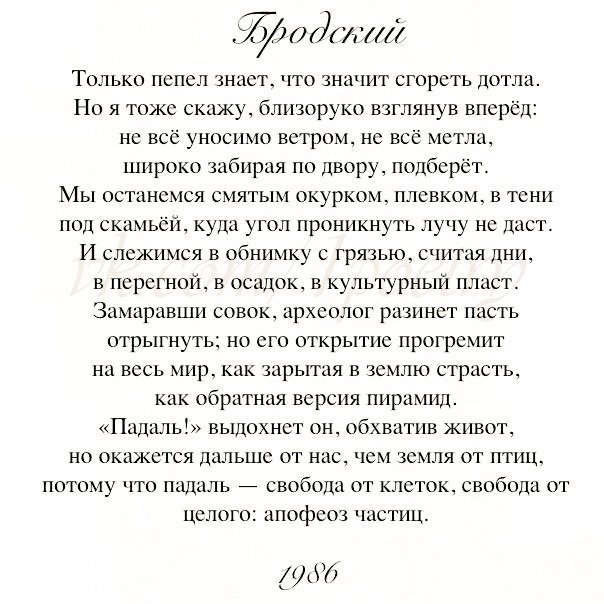

Музыкант Александр Цой, сын Виктора Цоя и лидер группы «Ронин», предпочёл более поздний период творчества Бродского — 1986 год, когда появилось стихотворение «Только пепел знает, что значит сгореть дотла».

Президент фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова читает «Декабрь во Флоренции» 1976 года. И неслучайно — эпиграф к стихотворению «Этот, уходя, не оглянулся…» — строка из стихотворения «Данте» Ахматовой.

Любит поэзию Бродского и политолог, публицист Станислав Белковский. Как и Рома Либеров, он прочитал «Меня упрекали во всем, окромя погоды…»

Любопытно, что все участники онлайн-чтений сами строчки «Не выходи из комнаты…» обошли вниманием.

В этом тексте мы упомянули лишь часть выступлений — а другие, в том числе с участием Егора Клопенко, Кати Сергеевой, Андрея Носкова и Марины Рыбаковой — в полной версии чтений вы можете посмотреть по ссылке.

«Фонтанка» напоминает, что в этот день в нашем эфире происходили и другие события в честь Иосифа Бродского. Куратор музея в «Полутора комнатах» Павел Котляр провёл двадцатиминутную экскурсию по пространству, которую записал режиссёр-документалист Константин Селин. А петербургские джазмены устроили прямо в квартире поэта джазовую импровизацию на тему любимой музыки Бродского. Посмотрите, как Владимир Волков (контрабас), Алексей Чижик (вибрафон), Станислав Чигадаев (фортепиано) и Антон Алексеевский (флейта) играют Доницетти, Вивальди, Баха, Пёрселла и других.

«Фонтанка.ру»

«Бродский нас совершенно задурил своими стихами»

О поэзии, джазе и римских прогулках с Иосифом Бродским: публикуем беседу Юрия Левинга с переводчиком и радиожурналистом Ефимом (Славой) Михайловичем Славинским (1936–2019).

— Как вы познакомились с Бродским?

— У нас очень давние отношения — мы познакомились в 1960 году. Виделись нечасто, но постоянно. Перед самым его отъездом не виделись. Я тогда жил в основном в Питере. Бродский уникальный в этом смысле человек, у него было 500 друзей, и я в том числе. До того, как он познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, одним его из ближайших друзей был Гарик Гинзбург-Восков. Есть его абсолютно пресные воспоминания о раннем Бродском. Сам по себе он интересный человек.

Виделись нечасто, но постоянно. Перед самым его отъездом не виделись. Я тогда жил в основном в Питере. Бродский уникальный в этом смысле человек, у него было 500 друзей, и я в том числе. До того, как он познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, одним его из ближайших друзей был Гарик Гинзбург-Восков. Есть его абсолютно пресные воспоминания о раннем Бродском. Сам по себе он интересный человек.

Иосиф пришел как-то на Благодатный [конечная трамвайная станция «Благодатный переулок» в районе Московского проспекта в Ленинграде. — Прим.

— Какое впечатление тогда на вас произвела его поэзия?

— Бродский нас совершенно задурил своими стихами. Я его познакомил с Рейном. Мы тогда любили раннего Пастернака, образцом для нас был ранний Тихонов, несколько стихотворений Луговского 1920-х — 1930-х годов, многие любили Багрицкого, но я его терпеть не мог. Заболоцкого любили, но не на Благодатном. Слуцкий повлиял на Бродского тоже.

У меня гипотеза такая, что если бы Бродский вовремя, в двадцать лет, не познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, то не было такого Бродского, которого мы знаем. Они к тому времени состоялись как поэты, а он пришел зелененький. Он писал тогда под Пабло Неруду. Они развивались до конца 1970-х, а он только начал разворачиваться. Вот если бы он познакомился тогда не с ними, а с Евтушенко, например? Это был бы другой человек. Кто в то время играл такую же роль, как Рейн? Он же уникален.

— Почему Бродский называл вас Юхим?

— Он меня так называл, имея в виду мое украинское происхождение. Я тоже называл его Джозеф. В январе 1975 года, когда мы встретились в Риме, он подарил мне подборку стихов с замечательной надписью на рукописи «Торса»: «Ефиму, to the only reader West of Berlin» («Единственному моему читателю к западу от Берлина»). Это в каком-то смысле правда.

— Поясните, что Бродский имел в виду?

— Я один из первых его понимающих слушателей. Помните, Рейн описывает это…

— Он пишет, что вы их познакомили с Бродским в 1959 году.

— Только в 1960 году. Рейн врет, как дышит.

— В «полутора комнатах» приходилось бывать часто?

— Раза три. Последний раз — за шесть дней до моего ареста, когда Иосиф праздновал день рождения, и там было человек тридцать.

В 1971 году в Новокузнецке я получил целый месяц отпуска и побывал и в Москве, и в Питере, где ломанулся к Бродскому. Мне открыл его отец, не узнал меня, но впустил к больному Иосифу. Там лежал Бродский — бледный, как смерть: то ли простуда, то ли сердце, и сказал мне, что написал стихи. Он их прочел мне вот таким мертвым голосом. Это были стихи «Натюрморт». Я тогда долго не стал сидеть, у него уже была одышка в тридцать лет. Так плохо он никогда не выглядел ни до, ни после.

— Расскажите про свою судимость.

— В зоне я был всего девять месяцев, а потом досиживал срок «на химии». Меня послали в Новокузнецк на стройку бетонщиком.

— Ваше дело ведь было сфабрикованное?

— Если бы не политика… Вообще, да, сфабрикованное. [Константину] Азадовскому подкинули, потому что он был знаком со мной. Таких курильщиков, как я, полгорода. Их всех сажать, что ли? У меня не был доказан факт сбыта, я только покурить давал кому-то. Но судья решил, что в данном случае это можно приравнять к факту сбыта.

— У вас нашли запрещенную литературу?

— Я как чувствовал и самое страшное спрятал. У меня были хроники Горбаневской [редактор самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий» в 1968 г. — Прим. Ю.Л.]. Нашли только Мандельштама. Если бы меня посадили за самиздат, то не выпустили бы досрочно. Я освободился в самом начале 1972 года.

Встречи с Бродским в Риме

— Сколько вы времени находились в столице Италии?

— Я приехал в сентябре 1974-го, а улетел в Лондон 16 января 1976 года. Я снимал комнату, подрабатывал в ХИАСе, получал пособие — в общем, кайфовал. Я жил на Пьяцца Фьюме, в одном квартале от Порто Пиа.

В 1975 году Анна Донни, которая живет в Риме, повезла меня к своим родственникам на Новый год под Венецию, потом я вернулся третьего числа где-то, и тут звонок — Бродский. Оказывается, он тоже был в Венеции и сейчас в Риме. Мы встретились, стоял пасмурный день. В первый же день нашей встречи мы пошли гулять на Форум, там он сделал несколько неудачных моих снимков. Вообще, в 1975 году мы несколько раз встречались в Италии, он всегда туда ехал, как только у него появлялись деньги.

Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом

Свое пребывание в Риме он воспринимал через фразу Гете «Остановись, мгновение, ты прекрасно». При этом Гете он не читал, но вот это ощущение есть в его римских стихах: в стихотворении «Пьяцца Маттеи» прямо целиком приведена эта фраза. Бродский подарил мне тогда подборку своих стихов, которые я потом взял и передарил Ромасу Катилюсу в Вильнюсе.

Я в Москву отправил подруге открытку 5 января 1975 года, поэтому помню точно дату, когда мы увиделись с Бродским. Прочту вам отрывок:

«Буду в Риме еще месяца три. Жду вестей от Шуры. А вчера утром вдруг звонит Иосиф —»Юхим, я в Риме». Мы не виделись три года и вот гуляем, выпиваем и треплемся. Он в полном порядке. Сегодня видели папульку (Римского), издали. Он произносил речь. Сказал, что все будет в порядке.

Потом пили какао в знаменитом Café Greco. Там бывали все знаменитости, ну, и мы решили побывать. Сидели под портретом Гоголя. Потом поднялись по Испанской лестнице и пошли к Villa Medici, и я заметил, что у Иосифа одышка.

У меня одышки нет, но все хуево с бронхами. Впрочем, я думаю, что все будет в порядке. Почему не пишешь? Что-нибудь не в порядке? Этот колдуэлловский идиотизм [Эрскин Колдуэлл — американский прозаик, популярный в СССР в 1940-60-е гг. — прим. Ю.Л.] на меня нагнал Иосиф своими рассказами об Америке. Говорит, там все в порядке. А их президент знаешь, почему лысый? Много играл в бейсбол без шлема, перепадало ему мячиком. Прощай, старушка. Пиши почаще. Твой Е.С.«

Мы сидим в «Кафе Греко», у него с собой была его только что вышедшая по-английски книжка в переводах Джорджа Кляйна с портретом на суперобложке. Я в какой-то момент говорю официанту: «Со мной сидит знаменитый русский поэт, поэтому принесите нам книгу почетных посетителей». Он на нас посмотрел скептически, сидят какие-то два хмыря, но принес нам толстенную книгу — такой гроссбух, и Бродский там расписался. Это было 3 или 4 января 1975 года [правильная дата — 9 января — прим. Ю.Л.]. Были встречи и после.

— А вы фотографировали его?

— Нет, я снимать не умею, я технический идиот. А Бродский — сын фотографа.

Потом, в конце 1975 — начале 1976 года я заходил к нему в отель на Пьяцца Минерва, где он жил на самом верхнем этаже. Мы пошли гулять на Испанскую лестницу, Пинчо и Trinita dei Monti. «Остановись мгновение» — это был лейтмотив Рима для нас обоих. Так вот, он мне подарил свою подборку, которая открывается этим гениальным стихотворением «Торс».

— Он вам отдал рукопись?

— Нет, это была машинописная подборка, которую я подарил Катилюсу. Я Рим знал не хуже Иосифа. Знаете, в Италии есть столовые самообслуживания? Мы там обедали, потом где-то с Анной, у Сильваны де Видович. Сильвана (Сизи) не принадлежала к ближайшему кругу людей Бродского, из него я знаю только Джованни Буттафаву. С Сильваной я был знаком еще с 1967 года, и когда я оказался в Риме, она сама вышла на меня. А кто был в круге ближайших его друзей, я не знаю. Он умел дружить со всеми по отдельности и с каждым, как с самым близким другом.

— А вы писали стихи?

— Нет, у меня нет воображения. Он меня ценил как знатока поэзии. Рейн говорит, что он учитель Бродского. И это абсолютная правда. Рейн и меня научил воспринимать стихи. Мы с ним познакомились в 1958 году.

— Вернемся в 1975 год и к вашим встречам с Бродским в Риме. Как Иосиф начинал читать стихи?

— Это происходило мгновенно, его не надо было долго просить.

— Реагировали ли на это прохожие?

— В Риме за 3000 лет столько всего было, что, скорее, нет. Когда я жил в Италии, вышел роман итальянского писателя о том, как вдруг в Риме оказывается марсианин и становится фигурой дня в городе, а через месяц он уже всем надоедает. Мы говорили обо всем, виделись в этом году еще раз пять.

Славинский. Рим. 1975Предоставлено Юрием Левингом

— Вы упоминаете о своем и ваших приятелей увлечении модернистским джазом и западным ширпотребом.

— Мы все сидели на этом джазе. Что произошло с СССР? Нас закидали джинсами по аналогии с выражением «закидать шапками». Советский Союз погиб, потому что не умел производить джинсы. А мы все торчали на этом джазе. Главным теоретиком и пропагандистом джаза у нас был Фима Барбан. Он живет в Лондоне сейчас. Он был моим гуру с 1955 по 1958 годы. Нас пленяли классический джаз и диксиленд, Армстронг, Рой Элдридж, Джони Ходжес. Основным открытием для меня стал Билборд, которого для меня открыл Барбан. Чарли Паркер, Монк, Дэвис — вся эта компания. Вы знаете, кто такой Уиллис Коновер? Есть три знаменитых американца на весь Союз — Джек Лондон, Кеннеди и Уиллис Коновер. Последний — это диджей джазовой передачи «Голоса Америки». Юрий Ермолов вам лучше расскажет об этом времени.

По поводу западного ширпотреба есть замечательное эссе Бродского под названием «Трофейное», и там все описано. Описано, как мы торчали на этом. Если уж вспоминать о подарках, то как не вспомнить, что в нашу первую встречу в Риме (начало января 1975-го) он подарил мне чудный свитер тонкой вязки, бутылочного цвета, который только что купил в Венеции, но ему оказался маловат… И тогда же — машинописную подборку своих последних стихов, с уже упомянутым дарственным инскриптом «Ту зэ оунли ридер уэст ов Берлин»…

— Бродский тогда тоже подсел на джаз?

— Об этом свидетельствует поэма «Шествие», которая ходила по рукам в конце 1960-х, она была огромной (Бродский вообще был необычайно производительным). В моей самиздатской копии «Шествие» состоит из двух частей, а между первой и второй частью там было написано: «Конец первой части. Следует десятиминутный джазовый проигрыш. Выходят и играют…». Дальше он перечисляет как минимум полтора десятка джазовых, в основном авангардных, музыкантов. Это были наши любимцы — я запомнил некоторые имена: Луи Армстронг, Рой Элдридж, Дюк Эллингтон, Лестер Янг, Чарли Паркер, Майлз Дэвис, Диззи Гиллеспи, Джерри Маллиган, Дэйв Брубек, Телониус Монк, Кэннонбол Эдерли, Джон Колтрейн… Вставка с перечисления великих джазменов между первой и второй частью «Шествия» была в самиздатских экземплярах — что оная таки существовала, может подтвердить выдающийся питерский литературовед Татьяна Никольская, «Шествие» я читал именно с ее машинки.

— Музыка влияла на поэзию Бродского?

— Конечно. Я помню, что в 1960-е, когда мы виделись до его посадки, он торчал на джазе и русской поэзии. Смешно сказать, что Бродский в 1959—1960-х подражал Янису Рицосу, Георгию Сиферису, Пабло Неруде. Эти дурацкие образы гладиаторов, черепа и еврейского кладбища.

— Кстати, вы видели книгу «Музыкальный мир Бродского»?

— Нет. Все упоминают о Перселе, «Дидона и Эней». Это чистая случайность. К Найману приехала одна английская аспирантка и привезла эту пластинку. Ахматова ее прослушала и заахала, она ж сама себя сравнивала с Дидоной. Отчасти это же история о ней и об Исайе Берлине. Почему он, гад, не женился и не увез ее?

Празднование нового года с Бродским в Риме

Так случилось, что в конце декабря 1975 года у Сильваны пустовала квартира, и она отдала мне ключ, чтобы мы смогли отпраздновать там Новый год. На этой вечеринке, кроме Нэнси, была еще Клавдия Яковлевна Славинская, которая приготовила нам котлеты, Нина и Никита Ставиские. Они долгое время жили в Лондоне — Нина работала на ВВС, потом они попали в США, работали в школе языков, потом перебрались в Лондон. Никита умер в 2007 году, а Нина уехала в Израиль.

— Они знали Иосифа и раньше?

— Это был его круг общения. У меня есть в расширенном виде отрывок, который я привел из письма Людмиле Штерн. Это из письма Мише Мейлаху: «При первой же встрече с Иосифом я ущипнул его вопросом о тебе: „Что же ты, гад, лажаешь Мейлаха по своим салонам? Ты же знаешь, что он светский человек, и это может ему навредить?..“ и т.д., на что он ажно закручинился, запрокинул головушку и молвить изволил: „Да *** [чего. — Прим. ред.] ты мне: Мейлах, Мейлах! Что он, стеклянный, что ли? Что о ком хочу, то о том и говорю, и пошли вы все…“. И я подумал: действительно, Пьяцца дель Пополо, солнышко зимнее пригревает, красотища кругом и такая встреча, *** [чего. — Прим. ред.] там разбираться, действительно. Короче, надо немедленно поддать, что мы и сделали, и пошли по Малому Кругу, то есть не отходя далеко от Тибра. У каждого из нас в Риме есть „свои места“, и соответствующие поливы и пластинки. Вообще, в Риме с Иосифом было интересно, он там всегда был расслаблен и доволен. Написал чудный свой „Торс“, читал, гнусавя, под пиниями Виллы Боргезе, — большой кайф… В Новый год мы с ним и Никитой Стависким пели польские песни. Это оказалось единственное общее хобби троих, в общем-то, чужих людей. Перекидывались мелкими сплетнями и налегали на бренди. Тетка моя приготовила аидише котлеты с луком. Нэнси быстро вырубилась и уснула прямо на ковре, и от ее босых ступней шел пар почему-то. Еще были Нина и Анна. На квартире Сизи [де Видович], среди ковриков и советских и маоистских плакатов». Никита Ставиский учился на историческом факультете и специализировался по Польше, Бродский всегда любил Польшу с моей подачи, а я известный полонофил.

Вот еще одна цитата из письма Людмилы Штерн:

«Вечером был на лекции Иосифа в School of Slavonic Studies. Он прочел на беглом и точном английском толковое эссе „Писатель и язык“ (потом я выяснил, что и намахал он его прямо по-аглицки за четыре ночи. Вот молодец!), Ляля [Майерс] разносила чай и шерри, Джозеф отвечал на вопросы (будучи, как обычно, мил с полузнакомыми, а вообще-то, он все такой же хам). А потом Алик Берг повел нас семерых в какой-то особенный индийский ресторан, невзирая на мои протесты — индийская кухня совершенно несовместима с моим еврейским желудком, способным переваривать гвозди. Тут возникли какие-то напряги — Алик и [Зиновий] Зиник свалили, и вечер закончился самым скучным образом у Машки [Слоним]. Джо сперва рыпался, что мы все какие-то сонные, ему хотелось действия, мол, вот у нас, в Америке… „Ну, да, — начали дорываться мы, — это молодая динамичная страна, размах и энергия, нью фронтир“. „Нет, — сказал он, — просто перемена ритма“. Он сейчас в Кембридже. И стишки почитал — один другого лучше, длинные, напористые, чисто описательного, любовательного свойства, все как один. В этот вечер он опять мне понравился, как это было в Риме. Потому что наши предыдущие лондонские встречи совершенно не удавались. Не те обстоятельства, он капризуля, а вот он среди людей, видящих его насквозь, любящих — но на мякине их не проведешь — тогда он ручной. В эссе он назвал себя „тем из русских авторов, на кого наибольшее влияние оказала англо-американская поэзия“, — наибольшее по сравнению с другими авторами. Это не комплимент хозяевам: в английском цикле и в „Колыбельной трескового мыса“ влияние это уже видно и подчеркнуто».

Это циркулярное письмо, я его разослал нескольким людям. Это конец 1979 года. Письмо Мейлаху про Новый год — это ноябрь или декабрь 1979 года. Мейлаху я писал в СССР. Это было после моего единственного визита в США, где я видел его сестру Мирру и зятя Генриха Орлова. В течение 1975 года я от него получил три письма.

Другое письмо мне в Лондон: «Это письмецо не столько для тебя, сколько для Машки, с которой мы проблему нижеследующую уже обсуждали в столице французской республики. Она знает, о ком речь. Так вот, чувак скоро окажется в Риме, и если все пойдет нормально, и я думаю, что его было бы хорошо попробовать устроить к вам [на ВВС], — хотя бы из соображений чистого воздуха. Посему, не отпишешь ли мне, какова процедура и ее стадии — с тем, чтоб я его мог вовремя информировать и избавить от всяких там накладок и траты времени. Сие есть первое. Второе — насчет того же самого, но кадров, уже пребывающих тут. М. говорила про какие-то там аппликации, т.е. анкеты и запись голоса и проч. Можно ли все эти дела переслать сюда или следует рыть землю на месте — и тогда квэсчен: где? Бродский, 309 Уэсли стрит, Энн Арбор, Мичиган, 48104, USA».

Еще один вечер в Риме вспоминается. Мы далеко за полночь пьем кофе, разбавляя его виски в баре у Термини. Иосиф расстегивает рубашку и показывает довольно свежий шрам от операции на открытом сердце. Я думаю, что это возле первой операции было. Я ему тогда сказал: «Тянет на Нобеля». Это тогда он мне подарил свитер.

Рим для Бродского был просто кайфом, особенно после питерской погоды. Когда я попал в Рим, то поверил в переселение душ и понял, кем я был в прошлой жизни — я был ягненком, пасся на холмах в XVIII веке, меня зарезали и подали на обед какому-то кардиналу. Поскольку я провел невинную жизнь, то возродился в следующий раз уже в более высокой инкарнации — в человеческой. Я понял, что я здесь был. Но, будучи человеком, я столько нагрешил, что, наверное, в следующей жизни я буду тараканом.

Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом

— Вы такое не говорили Иосифу? Вы об этом в итальянских забегаловках обсуждали?

— Этого я не помню. Кстати, я помню, что мы заказывали из итальянской кухни — это была фасоль. Мы оба ее любили. Бродский не говорил по-итальянски и не хотел быть похожим на итальянца.

— Не чурался ли бывших соотечественников при встречах с ними в Италии?

— Нет.

— Посещали ли вы вместе музеи в Риме?

— Нет, но мы ходили на вершину Авентина, где есть закрытый сад, в воротах которого зияет дыра, поглядев в которую, человек видит аллею деревьев, в конце которой, как на картинке, виднеется купол Святого Петра. Сан Пьетро — это известная достопримечательность.

— Иосиф был фланером?

— Да, как и я, с нотами поведения типичного туриста. Мы кайфовали.

— Комментировал увиденные красоты?

— Мы торчали от всего.

— Как вы относитесь к его Римским стихам?

— «Виа Джулия» — ничего. «Пьяцца Маттеи» — местами гениальные, но испорченные похабенью. «Я ставил Микелину раком» — так нельзя делать.

Подборка стихов, которую он мне подарил при встрече в 1975 году, состояла из десяти стихотворений. Первое стихотворение было «Торс»:

Если вдруг забредаешь в каменную траву,

выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,

иль замечаешь фавна, предавшегося возне

с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,

можешь выпустить посох из натруженных рук:

ты в Империи, друг…

А «Вертумн», посвященное Джанни Буттафава, я так и не прочел — это длинное и занудное стихотворение. У Бродского много воды в стихах.

— Знакомил ли Бродский вас с его римскими друзьями?

— С Сильваной я был знаком и без него, а вот с Буттафавой я познакомился с его подачи.

— Известно ли вам о том, что он делал в свободное время?

— Кого он трахал? Понятия не имею…

Мы подбираемся к концу 1975 года, когда он появился в Риме опять. Иосиф привел меня к двум своим бывшим студентам-американцам Арнольду и Джоан. Мы пришли к ним на квартиру, целый вечер сидели, галдели. Им было просто приятно, что появился еще один человек, который прилично говорил по-английски. Квартира была в районе Виа Кондотте.

— Вы упомянули, что вместе с Иосифом видели Папу Римского.

— Папульку видели, я не помню, кто тогда был. Он вещал с балкончика. Иосиф его называл «папулькой».

Однажды в Риме, в начале 1980-х, мы виделись по крайней мере два раза: первый — когда он мне шрам показывал, а второй — в июне 1981-го, когда его пригласила Американская академия читать стихи. Я был на этом мероприятии. Я приехал тогда в Рим к Славику и Лоре Паперно. Я случайно узнал, что Иосиф выступает в Американской академии, и мы рванули туда. Он тогда любовно на нас посмотрел, мы потрепались и разбежались. Были встречи и после Рима.

— Был ли Бродский щедрым?

— Он был щедрым со всеми. Мне Найман рассказывал, как они встретились в Венеции, и он его повел в самый шикарный бар в мире. И тут какие-то итальянские знакомые появились, которых он тоже стал угощать шампанским. Безумные какие-то поступки.

— Он как-то менялся за эти годы?

— Последний раз я его видел в 1991 году. Нельзя сказать, что мы были закадычными друзьями, но мы знакомы с 1960 года. У нас были общие хобби — русская поэзия, американский джаз, Польша. Нам нравились два фильма Вайды — «Канал» и «Пепел и алмаз». В Риме он мне говорил, что из стран, изначально принадлежащих белому человеку, самая замечательная — это Ирландия. Он там бывал, рассказывал, какие там люди живут замечательные. Ему очень нравился Дублин. Это у меня есть в письме Людмиле Штерн. Есть избранные страны, на которых он кайф ловил — Мексика, Ирландия, Италия, Польша, Венеция отдельно. Про Польшу у него нет стихов, но мы говорили о ней. Мы шутили, что это самый веселый барак в соцлагере. Он по-польски мог читать, он перевел Галчинского, Тувима переводил.

Как-то мы навещали в Риме поэтессу по имени Эва Брудне, которая жила у Люси Торн. Она нас угостила обедом, и Иосифу пришлось послушать ее стишки в виде платы за обед. Она была счастлива. Она была в Риме в 1975 году проездом, сейчас она живет в Австралии.

Я обожаю его стихотворение «Представление». Оно существовало в нескольких вариантах. Тот вариант, который я получил, был сокращенным, а полный уже опубликовали в «Континенте». Мои любимые его стихи — это «Колыбельная Трескового мыса». Это самые американские его стихи.

— В Йельском архиве отложилась сделанная вами в Риме фотография Бродского рядом с благородно одетой пожилой дамой. Они стоят у статуи волчицы, кормящей Рема и Ромула. С вашей помощью мне удалось идентифицировать женщину — Раису Берг.

— На снимке таки да, Раиса Львовна Берг, она довольно долго проторчала в Риме по пути в Америку, это 1975 год. Она была выдающийся биолог и покровительница диссидентов и богемы. См. ее книгу «Суховей». С Иосифом они были знакомы с начала шестидесятых годов, он у нее на квартире читывал стишки. Про Р.Л. можно узнать в Википедии и в массе других источников. Люда Штерн, по-моему, тоже была с ней знакома, ее семья обреталась в том же 1975-м году в Риме.

Как-то мы с Раисой Львовной Берг и Иосифом пошли пить пиво к фонтану Треви в знаменитое кафе. Там было зеркало за баром во всю стену, и я увидел в него, как Бродский смотрит на нас с Раисой Львовной с нежностью. Странно, что у нас с Бродским нет ни одного совместного снимка [в Италии].

Е. Славинский и Р. Л. Берг на площади Кампидолио у памятника Марку Аврелию. Январь 1975. Фото И. БродскогоПредоставлено Юрием Левингом

Раиса Львовна потом работала в Мэдисоне, позже перебралась в какой-то биологический институт в Париже. Она знаменитый генетик. У нее в Советском Союзе был всегда открытый для нас дом, хотя она ютилась в двух комнатах коммунальной квартиры. Жила она с двумя дочками — Лизой и Машей. Раиса Львовна — дочка академика Берга. Во Франции живут дочь и бывший ученик и сотрудник Раисы Львовны.

— Осенью 1962 года Бродский жил на даче академика Берга в Комарово вместе с художником Яшей Виньковецким.

— Одна из самых замечательных страниц моей римской жизни связана с Яшей Виньковецким. С ним было потрясающе ходить по Риму, потому что он ходячая энциклопедия. Мы с ним и его женой Диной были в 1962 году в экспедиции в центральном Казахстане. Яша был знаком с Иосифом по Ленинграду. Отрывок в письме Мейлаху 1979 года про Яшу: «…В Риме было уютно, и шел плотный поток друзей, знакомых и полузнакомых. Например, Яша Виньковецкий так обалдел от Италии, что правдами и неправдами растянул римские каникулы на полгода. С ним замечательно было ходить по Риму, он так и сыпал датами и фактами, вроде: «На этом мосту в таком году Бенвенуто Челлини во главе отряда папских гвардейцев отражал натиск парашютистов десантной дивизии под командованием виконта Монморанси»… Яша был светлый человек. Его сестра продвигает идею, что его смерть все же была не самоубийством.

В Рим я возвращался каждый год до 1984 года. Язык я выучил после первых трех недель пребывания там в 1975 году и реально помогал всем друзьям и знакомым в качестве переводчика. Последний раз в Италии я был в 1984 году. Я хотел остаться в Италии на самом деле, но там всегда было трудно легализоваться.

Бродский в Лондоне

— Бродский часто навещал Англию. Ваши встречи продолжились и там — после того, как вы покинули Рим?

— Впервые в Лондоне мы увиделись в 1977-м, кажется. Он мне позвонил на работу и привел в Буш-хаус (это тот дом, где было радио ВВС). Мы виделись в Лондоне в 1977, 1978, 1989, 1991 годах.

— Целая глава в вашей жизни связана со службой вещания в ВВС.

— Там были свои плюсы и минусы. В 1982 году я прочел на радио целую серию «Современная русская поэзия в западных публикациях» в 35 частях по 10 минут.

У Бродского есть длинные стихи «Представление», и я их решил нарезать кусками для эфира. Но потом передумал вовсе.

— В Лондоне у него были свои коронные маршруты?

— В этом городе он открыл мне одну «тавалу кальду» возле Блумсбери Сквер, мы там обедали несколько раз. У Машки Слоним были несколько раз тогда. Однажды я его встретил прямо на улице: выхожу из станции метро «Эмбанкмент» и иду по Виллер-стрит, где когда-то жил Киплинг и всегда пахнет жареной рыбой, а навстречу Иосиф. Зимний ранний вечер. И мы полчаса провели в сплетнях. Это был 1977 год, я помню, потому что в том году умер Элвис Пресли. Эту встречу я описываю в письме Найману. В тот момент я был в постоянном контакте с Найманом, он был моим гуру в течение тридцати лет. А у Наймана в это время был период неофитства: он крестился под влиянием Стася Красовицкого. У каждого свои причины на это, я сам чуть не крестился однажды.

Вам еще предстоит ознакомиться со стихами Стася. Бродский его высоко ценил и однажды в беседе со мной во второй половине 1960-х заметил: «Да, Стась нам всем подрЕзал яйца». Понять его гениальность можно только войдя в контекст 1960-х годов. У Бродского замечательные стихи, но ранние стихи его мне не нравятся — там столько воды!

— Где в Лондоне жили вы сами и у кого обычно останавливался Бродский?

— В начале 1980-х мы с ним виделись раза три. Я, уже работая на ВВС, приезжал в Рим несколько раз.

В Лондоне я снимал чердак у Натальи Семеновны Франк [дочери профессора, философа С. Л. Франка. — Прим. Ю.Л.]. Этот дом она купила в начале 1950-х и забрала отца и мать к себе из Парижа. Бродский был у них в гостях как-то. Ему там было невыразимо скучно, и Наталья Семеновна мне о нем говорила как о страшном хаме, потому что он пробыл в гостях недолго и ушел без извинений. Это его характерная черта.

В Лондоне он общался с Лялей, он у нее почти всегда останавливался. У него есть стихотворение, посвященное ее мужу-переводчику Алану Майерсу. Он перевел «Стихи о зимней кампании 1980 года».

Бродский прилично знал Лондон. В 1980-х мы там виделись раз пять. Иногда он останавливался у Марии Слоним. Там было всегда довольно не прибрано, и Бродский однажды оттуда сбежал, оставив записку: «Too much of srach». У нее там всегда месяцами жили какие-то люди — как минимум, там жили две собаки. Бродский не был фанатиком чистоты, но он был довольно аккуратен.

— Вы приглашали его на передачи на ВВС?

— Я взял у него однажды коротенькое интервью. Игорь Померанцев сделал с ним основательное интервью. Я записывал его чтение стихов. Леша Хвостенко его отдельно записал на хорошую аппаратуру, и все это есть в сети.

Конец октября 1987-го, когда он получил премию, я сижу на ВВС, и вдруг входит одна английская коллега и говорит: «Вот, Фима, ты был прав, когда говорил, что вот эту пленку с Бродским нужно приберечь, потому что он того и гляди получит Нобелевскую премию». В этот же день он пришел на ВВС, и Машка [Слоним] заперлась с ним в студии и взяла длинное интервью. Потом он исчез, а когда появился в октябре в 1987-го перед тем, как уехать в Стокгольм на вручение Нобелевской премии, то собрал всех своих лондонских друзей. Он пришел с каким-то английским поэтом, и Фейт Вигзелл, кроме того, у Ляли Майерс были Маша и ее сестра Вера, и кто-то еще.

Письмо Славинского Бродскому по делам русской службы BBC. 1 июля 1976Фото: предоставлено Юрием Левингом

Последний раз я его видел в Лондоне летом 1991 года по какой-то договоренности. Возможно, Найман мне позвонил, потому что у него должна была выйти книга стихов в издательстве Игоря Ефимова [«Эрмитаж»], а Бродский должен был написать к ней предисловие. Найман попросил меня найти Бродского в Лондоне, взять у него этот текст и выслать ему, потому что Иосиф был занят или болен. Я приехал к Ляльке, где он остановился, он вышел меня встречать. А там были двойные входные двери — одна в тамбур, где было две квартиры, а вторая, собственно, в квартиру. Так вот, вторая дверь захлопнулась, мы постучали к соседям снизу и попросили стремянку. Они ему ее дали, мы вышли в сад, сперва я пытался залезть, но он был выше и, в отличие от меня, смог влезть в открытое окно. Я испугался за его сердце, но все обошлось. Он открыл мне дверь, мы сели на кухне и выпили виски.

— Он был бесстрашный?

— Абсолютно. Дикий человек. Он был рабочим в морге и имел дело с трупами в молодости. Я бы не сказал, что он отчаянно храбрый, но тут он проявил смекалку… В 1991 году мы с Бродским посидели, выпили виски. Он дал мне этот экземпляр предисловия с поправками, который я потом выслал. Мы сидели полчаса всего.

Об «ахматовских сиротах»

Евгений Рейн

Конечно, главное влияние на Бродского оказал Рейн, какое-то влияние оказал на него Бобышев. Где-то я встретил высказывание, что «Рейн ему напел всю русскую поэзию». Это довольно точно, потому что Рейн не говорил о поэзии абстрактно, он всегда приводил конкретный пример. Я как-то сказал, что Есенина нельзя воспринимать всерьез, и он тут же процитировал мне гениальную строфу у Есенина.

Рейн писал: «Лучший маршрут — напрямик, напролом». Кто это у кого украл, я не знаю [строка из стихотворения Роберта Фроста «A Servant to Servants» (1914), ср. в оригинале: «The best way out is always through». — Прим. Ю.Л.]. Это из «Vita nova», мои любимые стихи у Рейна [написано в 1970 г. — Прим. Ю.Л.]. Сейчас он исписался совершенно. Процитирую самого себя: «Начались волнения студентов из-за того, что с каких-то пор семинары для студентов стала вести Надька. Она честно привозит на занятия Женю, сажает его в аудитории и вещает сама. Мне не смогли объяснить, в каком он сейчас состоянии, но сама ситуация достаточно наглядна. На что я ей ответил, что это полный сюр, что Надька вытворяет с Рейном. А все от обоюдной жадности. Но она, заметь, серьезно рискует — его может хватить кондрашка прямо по ходу семинара. Героическая кончина, как поэту и положено». Я прислал эту историю Бобышеву, и он мне ответил: «Ну, так на пельмени, видимо, не хватает, как всегда. А вот тебе питерский курьез — Нева замерзла. Такого не случалось с 1970-х годов, когда тот же Рейн провалился напротив Петропавловки по пояс и примчался ко мне сушиться. В процессе сушки выпил мою водку. Галя [Рубинштейн] свидетельница».

Дмитрий Бобышев

Когда Бродского посадили, Дима проявил себя самым лучшим образом. Он написал письмо в Союз писателей, где доказал, что те стихи, которые приписываются Бродскому, не его стихи на самом деле.

Что мне не понравилось, так это то, что, когда Бродский сел, все ему сочувствовали, навещали, я ему послал книги, но Диме объявили неофициальный бойкот. Все бойкотировали, кроме Наймана и меня. Мы с Бобышевым жили недалеко друг от друга, он тогда наконец получил собственную комнату на Петроградской.

— То есть Бродский нормально отнесся к тому, что вы продолжили общение?

— Да, конечно. Мы, когда встретились в Риме в первый раз и я ему рассказал, что Дима осуждает Бродского в стихах — «Кто рвал платочек в истерике среди доцентских дочек?», Бродский ответил: «Митяй все еще переживает за ту историю?» На этом обсуждение и закончилось. У нас были другие темы для разговора — стихи, джаз, Америка. Бродский говорил как-то, что в те годы мы были больше американцы, чем самые американцы. В своем эссе «Трофейное» он развивает эту тему.

— Вам нравится то, что сейчас пишет Бобышев?

— Стихи оставляют равнодушным, а с его прозой у меня сложные отношения, потому что он там привирает много. Он приписывает людям высказывания и приводит прямую речь, которую он физически не мог запомнить. Найман, когда писал свои воспоминания об Ахматовой, писал очень осторожно, избегая прямой речи, в которой он не уверен. У меня с Бобышевым по этому поводу были трения.

Есть небольшой пример. Мы с ним вместе в 1982 году оказались в Милане на конференции «Дель Диссенцио» — сборище русских диссидентов, организованное Владимиром Максимовым. Там были все — от генерала Григоренко до Наташи Горбаневской. Был пиковый момент Холодной войны, роскошный отель, огромная компания. Бобышев был приглашен, а я сам пришел. Они все прилетели одним рейсом из США, и я подумал, что если бы самолет рухнул… Я тогда же познакомился с Парамоновым и Алешковским. Я поставил им пиво с условием, чтобы Алешковский подарил мне доллар с автографом. Бобышев благодаря мне повидал Венецию и Рим. Вот мы на этой конференции, и Бобышев знакомится с Юрием Гальпериным и Михаилом Генделевым. Мы с Бобышевым собирались уже идти на поезд и ехать в Венецию, но он говорит, что Гальперин предлагает нам вчетвером ехать на его машине, если мы скинемся на бензин. У меня были сомнения на этот счет, потому что я знаю, что им в Венеции негде ночевать и их мы не можем привести к моим итальянским друзьям. Так вот, в итоге они ночевали в машине. А у Бобышева в воспоминаниях описано это так, что, мол, мой друг Славинский говорит, что он только что договорился с Генеделевым и Гальпериным и т.д. Вот так по мелочам присочиняет.

На этой конференции Бродского не было. Это было заметно — так же, как и отсутствие Синявского.

— А что в кулуарах говорили о Бродском?

— Кто-то его любил, а кто-то нет. История вражды Бродского и Бобышева хорошо документирована. Меня она никогда не интересовала, и никого бы не интересовала, если бы Бобышев ее не раздувал.

Я писал кому-то про Бобышева: «По линии гражданской чести он проявился безупречно сразу после фельетона в Ленправде, в котором приводились три цитаты из его стихов, выдаваемые за стихи ИБ. Очень неряшливая стряпня Лернера и гэбухи. Бобышев направил в Ленотделение Союза писателей суровое письмо протеста. Впрочем, перечитай лучше ту часть его мемуаров, которая в 11 номере октября за 2000 год. Если бы не арест, суд и ссылка, все бы устаканилось. Вся эта история с Басмановой не превратилась бы в роман века. Не могу я всерьез отнестись к этому конфликту взбесившихся самцов. Подумаешь, бабу не поделили. В этих делах выбирают женщины, не правда ли? Кстати, Ахматова, до которой успели дойти пересуды, высказывала недоумение, почему это все говорят Дима, Ося, Ося, Дима, а где же Марина? Что она себе думает? А она ничего не думала. От нее не осталось ни единого слова и один посредственный снимок в сети».

Ахматова к этому треугольнику века относилась скептически.

Дима подвел Бродского… Чушь все это! А как себя вел Бродский? Резал театрально вены и ходил по всем домам жаловаться на судьбу в засаленных бинтах.

На обломке капители римской колонны. Фото И. Бродского. Январь 1975Предоставлено Юрием Левингом

Анатолий Найман

У Иосифа были периоды [дружбы с разными людьми]. Например, был период до ареста в году в 1962, когда у них с Найманом была просто любовь: они встречались каждый день, при этом оставались на «вы».

Найман невероятно на меня повлиял. Мы познакомились в 1958-м, а в 1974-м я уехал (меня удерживало то, что я был полтора года отказником по еврейскому вызову). Он меня разочаровал, но это никак не повлияло на мое отношение к его прозе. Самую лучшую книгу он написал о Берлине, это роман «Сэр». Тридцать лет он был моим третьим по счету гуру, вторым был Фима Барбан. Он был моим гуру с 1954-го по 1956-й. Гуру — это не друг, а наставник, тот, кто вне критики. Фима живет в Лондоне, в трех остановках метро от меня, он работал на ВВС.

Америка Бродского

Я был один раз в Америке в 1979 году с Анной Дони. Мы пошли тогда к Бродскому в гости на Мортон-стрит, и он повел нас в сычуаньский ресторан. Потом он посадил нас в свой «Форд Матадор» и повез на Бруклин Хайтс, откуда хорошо видно Нью-Йорк.

— Он любил Нью-Йорк?

— Да, он кое-что понимал в Америке. По давности знакомства мы были друзьями, по регулярности — знакомыми. Мы виделись редко, но всякий раз интенсивно. Лифшиц (Лев Лосев), наверное, был его другом.

В мою последнюю встречу с Бродским, я его спросил, кого бы он посоветовал из молодых поэтов. Но он перевел разговор. Я только по слухам знаю, что он ценил Гандельсмана, но таких поэтов десятки. Мне нравятся стихи Марии Ватутиной. Это явное подражание одному стихотворению Бродского, но сами стихи классные: «С чужими не разговаривай, жизнь у тебя одна…».

— Но в Америку в итоге вы жить так и не переехали?

— Меня не пускали в США, потому что у меня была судимость по наркотической статье в России, и я не стал об этом врать в анкетах. У меня были безумные идеи: я собирался приплыть туда нелегально в качестве кочегара в порт Гальвестон в Техасе. Меня отговаривали от этой глупости. В письме от 1 августа 1975 года Бродский писал мне, что «нанят адвокат, который роет землю во всех возможных направлениях», и добавлял: «На той неделе увижусь с сенатором Бакли, постараюсь на него нажать. Насчет башлей — заткнись раз и навсегда. Я думаю, что удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Второе — где-то там в ваших краях обитает Нэнси Шилли. Ее можно найти через Ирину Керк и сказать при этом такие слова: „пускай приезжает в Энн Арбор, а башли мы найдем“. Стишки для тебя новые и старые подошлю, как только руки дойдут. Дай Марамзину телефон Джанни Буттафавы и введи его в контакт с Сильваной [де Видович], которой — поцелуй».

Славинский у себя дома в Лондоне. 2018 Фото Ю. Левинга

— Кто такая Нэнси Шилли?

— Это моя коллега. Я работал в ХИАСе — это еврейская контора, помогающая перебираться в США. Нэнси прекрасно говорила по-русски. В письме от 27 февраля 1975 года Бродский предупреждал меня не рыпаться пока в Госдепартаменте хлопочут насчет моих дел. Если ты совершил одну ошибку, то это не значит, что надо совершить другую, говорил Бродский. Планировалось, что сначала я приеду в Канаду. «И ради Бога, не переходи границу пешком. Ее надо переезжать на автомобиле», пытался вразумить меня Иосиф и добавлял, что в марте в Италию «поедут две Мичиганские чувихи. Одна из них — Нэнси Бэверэдж — совершенная прелесть, и я дал ей твой адрес, если ты еще будешь там. Их водить по Риму тебе будет приятнее, чем пожилых израильтянок или даже Раису Львовну. Кроме того, Максимов обещал подкинуть тебе работенку. Пошлю тебе завтра башли. И не откладывай их для братана, так как не известно, когда он ими сможет воспользоваться».

Как я писал в свое время Мейлаху, в Англии я нашел работу и втайне радовался, что буду жить в Европе, и после восьми недель в Штатах понял, что правильно вышло: «Ю Эс Эй для молодого, полного сил человека. А чтобы в Манхэттене жить, так надо быть титаном духовно и физически. Потом, в гражданском смысле я европеец».

— Между прочим, живя в одном европейском городе с Валентиной Полухиной, вы почему-то так и не дали ей интервью.

— Никогда, хотя я ее давно знаю по Лондону. Как-то не приходило в голову. Однажды мы с Найманом поехали к ней в гости, когда она еще преподавала в университете на севере Англии. Она замечательно принимает, угощает, и вот мы все время говорим про Бродского да про Бродского, а Наймана это корежит. И вдруг она спрашивает нас: «Когда вы впервые поняли, что перед вами гений?» Я расхохотался, а Найман говорит: «Вблизи невозможно понять, гений перед тобой или нет». Он прав абсолютно. Тут аберрация близости. Скажем, ясно, что Данте — гений, но это ясно сейчас, через пятьсот лет. Или Пушкин — он гений, а насчет Блока я уже не уверен. Гений — это нечто потустороннее, не от мира сего. Я видел гениев, дважды у меня было ощущение гениальности человека. Это был Стас Красовицкий — когда я впервые прочел его стихи в Ленинграде примерно в 1960 году, то понял, что он гений, да и все почувствовали этот сквознячок потустороннего. И второй раз — это была Лена Шварц. Ей было пятнадцать лет, когда я с ней познакомился. А Бродский? Ну, какой же он гений, мы с ним пиво выпивали на днях.

— Похожий эффект описывала Татьяна Яковлева, жена Алекса Либермана, когда утверждала, что встречала в жизни двух гениев — Маяковского и Бродского.

— Ну Маяковский разве гений? Он, пожалуй, в третьем ряду.

— Что-то ваш «гамбургский коврик» слишком узок. И где же располагается по прошествии лет Бродский?

— Бродский — в первом ряду.

Послесловие Юрия Левинга

Со Славинским мы познакомились, когда я собирал материалы для книги «Иосиф Бродский в Риме» (готовится к печати петербургским издательством Perlov Design Center), поэтому мы довольно подробно говорили именно о римском периоде Бродского. Сначала я звонил Ефиму по телефону, потом навестил его в Лондоне. Переписываться ему было трудно, но и письменный, и устный стиль изложения «главного битника» Ленинграда шестидесятых годов прошлого века был неизменно узнаваемым («Я только что вернулся из больницы, накачанный стероидами, от которых дрожат руки и физически тяжело печатать, а то бы я вам написал все, что помню о встречах с И.Б. в Риме. Если вам интересно, позвонИте мне на халяву, если получится, или reverse charge’м, в любой из ближайших дней, когда вам удобно, но не позднее 11 вечера по лондонскому времени»). Во время нашей лондонской встречи Славинский говорил сначала с сильной одышкой, потом разошелся, и под конец никак не хотел меня отпускать. Метро, к сожалению, закрывалось, и нужно было возвращаться в центр. На пороге, прощаясь, хозяин вручил мне книгу о Бродском Дэвида Бетеи с памятной надписью — по дате сейчас вижу, что это было 12 апреля 2018 года — а также папочку с ксероксами писем к нему Бродского, копиями нескольких автографов стихотворений и оригинальными фотографиями из Рима. Еще вдруг неожиданно выяснилось, что в годы далекой киевской юности Фима был одноклассником Омри Ронена, его «первого гуру». Уже в преклонном возрасте они наладили переписку, и о Славинском есть косвенные упоминания в «Из города Энн». Мы собирались посвятить отдельный диалог памяти выдающегося филолога, письма которого он мне также переслал, а я ему — свой текст о Ронене из подборки In Memoriam в Toronto Slavic Quarterly, вызвавший у него эмоциональную реакцию: «За некролог большущее спасибо! Нет, правда! Это первый класс! Как это я проморгал!? Зато теперь подписываюсь под ним обеими руками». Мне жаль, что публикуемая здесь беседа ретроспективно оказывается своеобразным автонекрологом самого Фимы. Благодаря цепкой памяти Славинского и практической помощи их общей с Бродским итальянской подруги Сильваны де Видович, неоднократно упоминаемой в интервью, позже удалось обнаружить тот самый автограф Бродского, оставленный им в книге посетителей знаменитого римского Кафе Греко, где за полтора десятилетия до него расписалась Анна Ахматова.

«Бродский. Стихи. Любовь» – новая глава театрально-поэтического проекта

Перформанс «Бродский. Стихи. Любовь», сыгранный в стенах арт-кафе «Море внутри», – одно из проявлений популярности, которую русско-американский поэт обрел в последнее время среди молодежи. Сегодня рок-музыканты превращают стихи Иосифа Бродского в тексты песен («Конец прекрасной эпохи» группы «Сплин»), а паблики в социальных сетях разобрали строчки поэта для статусов и демотиваторов.

Подобная популярность чаще всего не становится причиной должного интереса к творчеству автора. Но театральный проект «Бродский. Стихи», существующий уже около двух лет, стал счастливым исключением. Актеры московских театров «Практика», «Мастерская Петра Фоменко», Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой совместно с фондом создания музея Иосифа Бродского и музыкальным издательством Kota Records сталкивают публику с самыми разными творениями поэта.

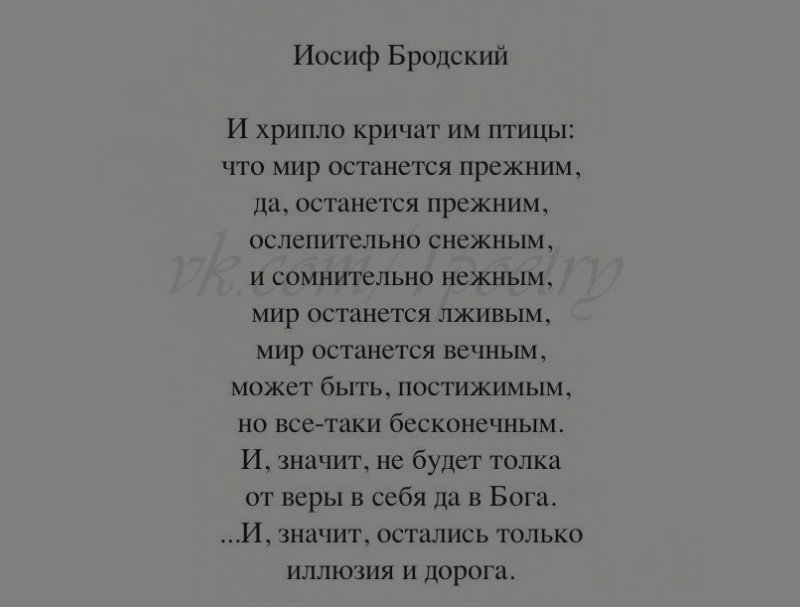

В одном из последних перформансов каждый из чтецов (Ксения Орлова, Наташа Горбас, Елена Махова, Валерий Караваев, Артем Цуканов, Павел Михайлов) играл роль «своего» Бродского. Вся палитра любовных чувств пролилась в этот вечер на публику. Одиночество – «Привыкай, сынок, к пустыне как к судьбе». Боль – «Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существованье…» Сарказм – «Мари, шотландцы все-таки скоты». Предчувствие смерти – «Смерть придет, у нее будут твои глаза». Присутствовал и намек на драматургию – от легкого юмора через кульминацию, где любовные страдания полупропевались, – к дуэту, скандирующему в унисон заклинание о смерти.

Музыка вживлялась между строк, звучала фоном. Глеб Глонти и Михаил Мясоедов использовали возможности электроники, гитары, клавиш и колокольчика, переходя от вечернего стрекотания цикад и мяуканья кота в пустой квартире к минимализму и элементам рока. Музыка отражала ту самую эмоциональную растерзанность, которая долгие годы мучила Иосифа Бродского и выливалась на бумаге. Она же осталась внутри после спектакля.

Друг и переводчик Бродского — о его таланте, пьянках и сальных шутках: Книги: Культура: Lenta.ru

Глин Максвелл — выпускник Оксфордского и Бостонского университетов, поэт, прозаик, драматург, младший товарищ, английский ученик и переводчик Иосифа Бродского — приехал в Москву, а потом отбыл в «Ясную Поляну» на семинар «Британская литература сегодня», организованный отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве. С Глином Максвеллом встретилась обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.

Я буду не оригинальна: давайте поговорим о Бродском.

(Смеется) Давайте!

Как пересеклись ваши пути?

Если говорить о нашей первой встрече, то я учился у Дерека Уолкотта в Бостонском университете, и в конце 1987 года он познакомил меня с Иосифом Бродским. Я немного знал его поэзию и читал эссе из сборника «Меньше единицы», потому что это было учебное задание, которое нам дал Дерек.

Мне невероятно повезло, потому что Дерек жил в Бостоне, Иосиф в Массачусетсе, а Шеймас Хини — в Гарварде, тоже в Бостоне. Я их часто видел втроем, причем не только в Бостоне, но и в Лондоне, в Нью-Йорке. Они все время шутили какие-то сальности, и шутки Дерека и Иосифа были самыми ужасными. Они выглядели как банда. И я — настоящий счастливчик, потому что первые поэты, с которыми я лично познакомился, были эти трое — Шеймас, Иосиф и Дерек. (Все трое позднее стали лауреатами Нобелевской премии по литературе — прим. «Ленты.ру».)

Я точно не помню, в каком городе Дерек представил меня Иосифу, но помню, что он сказал: «У меня есть студент, очень многообещающий», — подразумевая меня. И потом Иосиф подошел ко мне. Я не знал, читал ли он что-то из моих текстов. Он сказал: «Я точно знаю, что мне не нравится в английской поэзии, — и начал перечислять имена поэтов, которые ему не нравятся. — Но ты мне нравишься». И я был потрясен и польщен.

Иосиф Бродский на вручении Нобелевской премии

Фото: Borje Thuresson / AP

Многие литературоведы, да и читатели придерживаются мнения, что английские стихи Иосифа Бродского существенно уступают его русскоязычным текстам, что он не стал таким же выдающимся английским поэтом, как русским. Каково ваше мнение?

Сложный вопрос, непросто на него ответить. Я сейчас не буду перечислять названия, но помню, что есть русские стихи, которые были переведены на английский без его участия; есть стихи, которые он написал на русском и сам же перевел их на английский; и есть корпус текстов, изначально написанных на английском языке. И мне кажется, что эти последние уступают предыдущим. Им, может быть, не хватает какой-то химии.

Бродский очень хотел писать по-английски, он хотел звучать как Оден — это была его мечта. Он много усилий на это потратил, работал с переводчиками, которые помогали ему. К сожалению, быть как Оден не вышло. Не знаю, почему. Я немного стесняюсь это произносить, но поздние вещи Бродского я не люблю так, как ранние. Мне кажется, что в поздних текстах Иосифа стихает музыка.

Если говорить о моих переводах, то я работал с текстами Иосифа советского периода. И мне кажется, в этих стихах есть безудержность молодого поэта, как будто он во весь голос поет песню, и она сразу ложится на память. И размах мышления Иосифа беспрецедентен. Нет в современной поэзии никого, кто был бы этому масштабу равен. В поздней поэзии на английском языке появилась рассудочность, и она как будто заменила музыку.

Я правильно понимаю, что вы переводили стихи с подстрочника — вы не читаете по-русски?

Во время работы над переводом я держал перед собой распечатанный оригинал: мне было важно видеть форму стихотворения, его рифмы. Также я пользовался подстрочником, составленным несколькими литературоведами, — там было указано, что означает каждое слово. Еще я пользовался версиями переводов на английский язык, если они были. Когда я работал с ранними стихами Бродского, то читал уже существующие американские переводы, сделанные верлибром. Я понимал, что это неудачная форма для перевода стихов Иосифа, — для его текстов характерна музыка, песня, рисунок стиха. Мне казалось важным это сохранить. При работе я обращался и к знакомым Иосифа, к людям, которые близко его знали. Еще я консультировался с теми, кто знал Петербург той эпохи, фон его биографии и мог рассказать мне то, чего не знал я. И самое важное: в моей голове звучал голос Иосифа.

Помню, что когда я только познакомился с Бродским, в манере стеснительного молодого поэта я сказал ему: «Мистер Бродский, кажется, вы очень любите Одена». Он ответил: «Нет, я и есть он». И я знал, как много для него значит эта фраза.

К вопросу о голосе в голове: после работы над переводами стихов Бродского вам, как оригинальному поэту, не было сложно избавиться от его влияния?

Надо помнить, что для меня был важен не только голос Иосифа Бродского, но и голос Дерека Уолкотта, моего непосредственного педагога. Иосиф никогда не был моим университетским преподавателем. Встречи с ним всегда проходили в неформальной обстановке распития алкогольных напитков. Всегда было много водки и пива, поэтому воспоминания об этих встречах у меня остались не очень ясные. Они вели себя как альфа-самцы. Иногда это даже раздражало, но такова была мужская культура того времени. В то время как в поэтической жизни Иосифа царила абсолютная серьезность.

Если говорить про мой собственный поэтический голос, то, возможно, на него даже большее влияние оказали те люди, которых мне Дерек и Иосиф советовали прочитать: Оден, Фрост, Эдвард Томас. Их голоса гораздо более навязчиво звучали в моей голове. С другой стороны, и Дерек, и Иосиф говорили, что чужое мощное влияние — это прекрасно. Важно уметь полностью отдаться звуку чужого голоса и научиться всему, чему можно, у другого поэта.

Сейчас в ходу другая позиция: многие поэты нервничают из-за этого, боятся звучать вторично. А мои учителя, наоборот, считали, что влияние — это здорово, важно взять то, что нужно, и идти дальше. Именно так поступил Иосиф: он взял все, что нужно, у Одена. И я многому научился у Одена. Вообще, Иосиф и Дерек были первоклассными учителями, они владели тем, что мне было важно узнать в том возрасте.

Дерек Уолкотт

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Вы наверняка это знаете: в русской литературе манера Бродского породила массу подражателей, но никто из них не стал великим поэтом.

(Хитро прищуривается и хохочет) Это очень интересный феномен! Вообще, каждый поэт — это уникальное сочетание разных влияний. Когда я думаю про влияния, я представляю себе огромное дерево, в прохладной тени которого могут побыть начинающие поэты. Но очень важно иметь возможность выйти из нее. То, что вы сказали о последователях Бродского, — в Америке сложилась очень похожая ситуация с последователями поэта Джона Эшбери. Возможно, это связано с тем, что перенять напрямую поэтический язык великого человека нельзя.

Для меня таким большим деревом был Оден. Меня к нему подвели Дерек и Иосиф. Я тоже пережил период графомании и научился звучать как Оден, но я не могу быть Оденом. Его характеризовал не только голос, но и уверенное знание философии, психологии. Я научился звучать как он, но если бы я продолжил в том же духе, мои стихи превратились бы в пустышку. Я пошел дальше, проделал все то же самое с Робертом Фростом. У Одена я научился технике стихосложения, а у Фроста — особому тону голоса, чтобы стихотворение звучало как повседневный разговор. Кстати, это то, что Иосиф высоко ценил у Фроста.

Мне кажется, чтобы стать поэтом, необходимо химическое соединение скромности и самонадеянности. Мне повезло. По природе мне присуща скромность. Когда я знакомился с Иосифом, Дереком, Шеймасом, я видел, что они — большие деревья. Но мне потребовалась определенная самонадеянность, чтобы выйти из их тени и вырасти в отдельное дерево.

Хитрый прищур Глина Максвелла выглядит так

Фото: @glynofwelwyn

Обычное дело для ученика — вырасти, отдалиться, а то и низвергнуть наставника. Вы помните тот момент, когда это произошло с вами?

(Еще один хитрый прищур и смех) Дерек говорил почти то же, что и вы — слово в слово. И хотя у нас были безупречные отношения, со временем стало складываться ощущение, будто он ждал этого разрыва. Разрыв и правда произошел, но не так драматично, как можно было бы ожидать: я просто потерял контакт с ним и с Иосифом. Не знаю, почему и как это произошло. Возможно, они были слишком слепящими яркими огнями, а мне нужно было отойти в сторону, чтобы найти свой голос.

Когда Иосиф умер, и я узнал об этом, к тому моменту я уже пару лет с ним не общался. То же произошло и с нашими отношениями с Дереком, хотя я постоянно думал: надо бы ему позвонить. Но не поднимал трубку. В последние семь лет жизни Дерек критически относился к моим новым стихам, но я понимал, что даже если я с ним не согласен, его комментарии помогали мне переосмыслить собственный текст.

Вообще, отношения учитель — ученик, если они тесные, выстроенные, такими остаются практически на всю жизнь. Для Дерека даже в конце его жизни я по-прежнему был молодым поэтом 24-х лет. Так что в определенном смысле я против него восстал. Я понял, что я не такой поэт, как Дерек, как Иосиф. Но быть как Иосиф вообще невозможно. С ним, кстати, я прошел тот же путь, что и с Оденом: я научился звучать как Иосиф, а потом понял, что без его наполнения это просто пустая оболочка.

А проза и сценарии как в вашей жизни появились? В России за романы, а уж тем более сценарии просто больше платят.

Я не ушел от поэзии — я замедлился. Когда ты молод, поэтические сборники выходят один за другим, а потом темп замедляется, потому что личный порог самокритики становится выше. В юности стихи рождались проще и быстрее, и я их оценивал как нормальные. Я не ушел от поэзии — скорее пустил ветки. Одной из таких ветвей стал театр, написание либретто для опер. Кстати, сейчас снимают фильм в Голливуде по моей книге «Time’s Fool», но сценарий для него пишу не я.

Это правда, что другие жанры приносят больше денег, чем поэзия. Если говорить о прозе, то я вдохновлялся эссеистикой Бродского и критикой Джеймса Вуда. Пожалуй, именно их тексты оказали на меня гигантское влияние. Сейчас я пишу много критики, несмотря на то, что я не получил второго образования и формально не литературовед, но мне интересно писать эссе. Если говорить об эссеистике Бродского, то это очень плотный текст, богатый на логические связи.

Но я никогда не отвернусь от поэзии. В следующем году выходит мой новый поэтический сборник.

Шеймас Хини

Фото: Martin Pope / Globallookpress.com

Как себя чувствует современная поэзия в Британии в социальном, финансовом смысле? Какой тираж у вашего сборника? Потому что в России она чувствует себя так себе. Есть примерно 10-20 хороших современных поэтов, но их книги выходят страшно редко, маленькими тиражами, и создается впечатление, что кроме критиков, литературоведов и имеющих отношение к поэтическому цеху про них никто не знает.

Очень печально то, что вы говорите.

Я не знаю своего тиража — я знаю, сколько отчислений получу, и они невероятно малы. (Смеется)

С другой стороны, книга о поэзии, которую я написал, продавалась очень хорошо. Мне кажется, что в современной культуре институт критики схлопнулся. С одной стороны, повсеместная демократизация общества кажется мне положительным феноменом. С другой — когда эта демократизация переносится в мир искусства, становится все сложнее сказать, где лучший образец. Люди боятся устанавливать иерархии в культуре, полагают, что иерархия — дело прошлого, и в ней нет никакой ценности.

В Великобритании, как и в России, есть 10-20 хороших поэтов, но есть и популярные поэты, и это уже совсем другая история. Они пишут свои тексты в Instagram, их читают тысячи подписчиков, потом выходит их книга и продается гигантскими тиражами. Для меня это не поэзия. С другой стороны, коммерческий успех таких текстов оплачивает мое творчество и творчество других поэтов, которые не продаются. Но так, наверное, было всегда. Мне кажется, если бы Иосиф Бродский был нашим современником и писал сейчас, намного меньшее число людей отважились бы сказать, что он большой художник.

Сейчас на оценку произведения искусства влияет множество факторов, и они далеко не всегда художественные. В этом смысле я чувствую себя динозавром, потому что по-прежнему верю в необходимость консенсуса в оценке качества искусства. С другой стороны, я не против выйти из бизнеса некачественных текстов. Мне не хочется принадлежать к этому сообществу. Думаю, что время нас рассудит — оно лучший критик.

Глин Максвелл приехал в Россию в рамках программы Года музыки Великобритании и России

О Иосифе Бродском | Академия американских поэтов

Иосиф Бродский родился в Ленинграде 24 мая 1940 года. Он бросил школу в пятнадцать лет, устроившись работать в морг, мельницу, судовую котельную, в геологическую экспедицию. За это время Бродский выучил английский и польский и начал писать стихи.

Бродский был выслан из Советского Союза в 1972 году после того, как отбыл 18 месяцев пятилетнего заключения в трудовом лагере на севере России. По словам Бродского, литература перевернула его жизнь.«Я был нормальным советским мальчиком», — сказал он. «Я мог бы стать человеком системы. Но что-то перевернуло меня с ног на голову: [Федор Достоевский] Записки из подполья . Я понял, кто я такой. Что я плохой».

Перед отъездом из Советского Союза Бродский учился у любимой русской поэтессы Анны Ахматовой. После изгнания он переехал в Америку, где поселился в Бруклине и Массачусетсе. Там, по словам товарища поэтессы Симуса Хини, он жил «экономно, прилежно и в некоторой степени уединенно.»

Прославленный как величайший русский поэт своего поколения, Бродский написал девять томов стихов, а также несколько сборников эссе и получил Нобелевскую премию по литературе в 1987 году. Его первая книга стихов в английском переводе появилась в 1973 году.

В дополнение к преподавательской работе в Колумбийском университете и колледже Маунт-Холиок, где он преподавал в течение пятнадцати лет, Бродский был лауреатом поэт-лауреатов в Соединенных Штатах с 1991 по 1992 год. В 1993 году он вместе с Эндрю Кэрроллом основал American Poetry & Literacy Project, некоммерческая организация, цель которой — сделать поэзию более центральной частью американской культуры, «такой же повсеместной», по словам Бродского, «как природа, которая нас окружает, и из которой поэзия черпает многие из своих сравнений; или столь же повсеместно, как заправочные станции, если не как сами автомобили.»Иосиф Бродский умер 28 января 1996 года от сердечного приступа в своей бруклинской квартире.

Избранная библиография

Поэзия

Часть речи (1980)

Сборник стихов на английском языке ( 2000)

Элегия для Джона Донна и других стихотворений (1967)

Избранные стихотворения (1992)

So Forth (1996)

To Urania (1988)

Prose

Less Than One (1986)

О горе и разуме (1995)

Водяной знак (1992)

Драма

Шарики (1989)

Любовное письмо Иосифу Бродскому

Меньше одного — Иосиф Бродский