Бродский стихи о любви лучшие: Ну, время песен о любви — Бродский. Полный текст стихотворения — Ну, время песен о любви

Выучиться на поэта нельзя, научить писать стихи невозможно — Российская газета

Недавно мы отметили 220-летие Александра Сергеевича Пушкина. Чуть раньше — 100-летие Бориса Слуцкого. Своеобразный юбилей отмечает и признанный мэтр современной поэзии Евгений Рейн — ровно 35 лет назад вышла первая книга его стихов. Сегодня среди молодых поэтов Евгений Рейн по праву считается уже классиком. О том, что такое поэзия вчера и сегодня, с Евгением Рейном побеседовал Юрий Татаренко.

Пожалуй, вновь пришло время вспомнить строчку Пастернака: «Нас мало. Нас может быть трое…» Ощущаете ли вы единство зубров отечественной поэзии — Евгения Рейна, Александра Кушнера, Олега Чухонцева?

Евгений Рейн: Духовное единство и родство, безусловно, ощущаю. Я очень давно знаю и Александра Кушнера, и Олега Чухонцева. С Сашей мы росли, можно сказать, в одной детской. И Ленинград (именно Ленинград) остается для нас главной, вечной и неиссякаемой любовью, т.е. лейтмотивом для творчества. С Олегом я познакомился позже и сразу оценил его особую неповторимую поэтику, его стихи для меня всегда неизменно интересны.

С Олегом я познакомился позже и сразу оценил его особую неповторимую поэтику, его стихи для меня всегда неизменно интересны.

Россия, двадцать первый век — это место и время для поэзии?

Евгений Рейн: Увы, нет. Хотя еще продолжают сочинять высокочтимые мной поэты помимо трех вышеназванных — это Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков, Михаил Синельников, Ирина Евса, Виктор Куллэ, можно было бы список продолжить, но не слишком… А среди ушедших я бы прежде всего назвал внезапно и непоправимо рано ушедшего Виктора Гофмана. Считаю, что это невосполнимая утрата для русской поэзии, огромная рваная рана… Нынешний век слишком заражен практицизмом, гламуром, вседозволенностью в поэзии и просто откровенной ерундой… Кроме того, фатальный урон поэзии нанес интернет… Я пытаюсь вспомнить, когда в истории цивилизации технический прогресс наносил смертельный удар творчеству любого рода, и не могу дать ответ… Видимо, это действительно новый виток в духовной жизни человечества

Можно ли «выучиться на поэта»? В чем специфика ваших семинаров в Литинституте?

Евгений Рейн: Я уже более четверти века преподаю в Литературном институте. Разумеется, выучиться на поэта нельзя, научить писать стихи невозможно. Человек может любить стихи, может даже отлично разбираться в поэзии, но, если у него отсутствуют способности, он в самом лучшем случае немного поднатореет в версификации. Но это не более чем совокупность механических приемов. Единственное условие: человек должен быть наделен поэтическим даром. Если такая одаренность есть, ее можно развивать, ставить какие-то задачи, будить воображение, пытаться научить студента претворять собственные жизненные впечатления и опыт в творчество. Кроме того, на семинары постоянно приглашаются разные поэты, и вот такое живое общение очень много дает молодым стихотворцам.

Разумеется, выучиться на поэта нельзя, научить писать стихи невозможно. Человек может любить стихи, может даже отлично разбираться в поэзии, но, если у него отсутствуют способности, он в самом лучшем случае немного поднатореет в версификации. Но это не более чем совокупность механических приемов. Единственное условие: человек должен быть наделен поэтическим даром. Если такая одаренность есть, ее можно развивать, ставить какие-то задачи, будить воображение, пытаться научить студента претворять собственные жизненные впечатления и опыт в творчество. Кроме того, на семинары постоянно приглашаются разные поэты, и вот такое живое общение очень много дает молодым стихотворцам.

Признак удачного стихотворения — это..?

Евгений Рейн: Вопрос сложный. Я думаю, что это совпадение множества ситуаций, состояния души, услышанного «все победившего звука», передача минутного переживания в точно найденных словах, неожиданной мысли о прошедшем или хорошо известном, ну и так далее. Это невозможно определить, как невозможно дать определение самой поэзии.

Это невозможно определить, как невозможно дать определение самой поэзии.

Как часто вы писали стихотворение с первой строки?

Евгений Рейн: Да, порой приходит какая-то строка или даже просто метафора, и потом она обрастает «виноградным мясом», по выражению Мандельштама. В принципе у меня стихотворение пишется сразу, но позже я могу изменить слово или строфу, сократить и т.д.

Хороший поэт — это жизненный опыт и мастерство. В какой пропорции они должны быть, как вы считаете?

Евгений Рейн: Я бы сказал 100% на 100%.

Что такое в вашем представлении современная литературная Москва?

Евгений Рейн: Я бы сказал, это уже не тот Вавилон моей молодости (хотя, конечно, такой взгляд чисто субъективный и даже где-то возрастной). Сейчас очень много площадок, музеев, залов библиотек, литературных кафе, каких-то культурных центров и т.д. Выступают очень разные стихотворцы, и, наверное, это хорошо. Но и этой литературной жизни нанесен сокрушительный удар — совершенно не оказывается никакой поддержки главному оплоту литературной жизни, толстым журналам. Они всегда были ориентирами и маяками в литературе. Сейчас многие из них закрываются или находятся на грани закрытия. Если власть имущие не осознают очень простой и вечной истины, что за культуру надо платить, то очень скоро все это выродится в дешевую попсу.

Но и этой литературной жизни нанесен сокрушительный удар — совершенно не оказывается никакой поддержки главному оплоту литературной жизни, толстым журналам. Они всегда были ориентирами и маяками в литературе. Сейчас многие из них закрываются или находятся на грани закрытия. Если власть имущие не осознают очень простой и вечной истины, что за культуру надо платить, то очень скоро все это выродится в дешевую попсу.

Нынешний век слишком заражен практицизмом, гламуром, вседозволенностью в поэзии и просто откровенной ерундой…

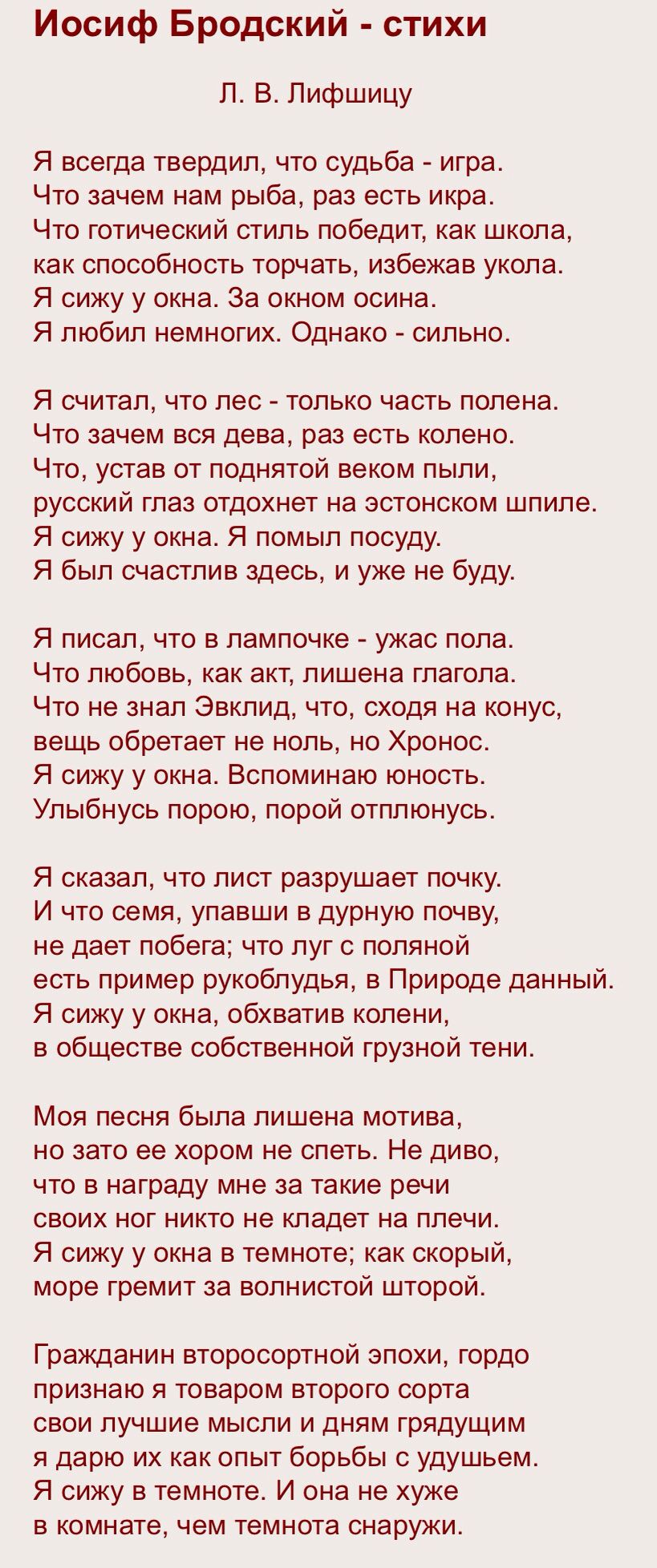

Чему Рейн научил Бродского и чему научился у него?

Евгений Рейн: По первой части вопроса — это к Бродскому. Просто он был моложе меня на пять лет, и в молодости эта разница кажется очень существенной. Он не слишком хорошо знал русскую поэзию, в основном ориентировался на переводы в «Иностранке». Я в этом смысле знал гораздо больше, не говоря о знакомстве с Ахматовой в девятилетнем возрасте, огромной домашней поэтической библиотекой, знакомстве со многими тогдашними ленинградскими поэтами, регулярным посещением книжных барахолок и т. д. Бродский же был практически неофитом. И я об очень многом ему просто рассказал. Я неоднократно об этом писал в своих мемуарах. Второй вопрос — не знаю. Мы очень много общались. Когда я с ним познакомился, а это был сентябрь пятьдесят восьмого года, он писал такие стихи, которые потом сам же терпеть не мог и, я думаю, никогда бы не напечатал. Он был тогда совсем молодым человеком, хотя, может быть, и не молодым для поэзии, потому что поэзия — удел молодых, но ему было уже восемнадцать-девятнадцать лет, и он больше всего увлекался модернистской западной поэзией — околореволюционной, потому что никакую другую у нас в те времена не переводили. Это были Назым Хикмет, Пабло Неруда, Яннис Рицос. С точки зрения европейца, западного человека, это были очень большие поэты. Неруда — нобелевский лауреат. Они, видимо, действительно большие поэты, хотя мы знаем их в переводах. Иосиф был их явным подражателем, хотя и Неруда, и Хикмет, и Рицос, все писали свободным стихом. Иосиф же в это время почти не использовал свободный стих, он писал нормальные русские стихи, регулярным стихом, с рифмой, но тем не менее от этих стихов мало что осталось.

д. Бродский же был практически неофитом. И я об очень многом ему просто рассказал. Я неоднократно об этом писал в своих мемуарах. Второй вопрос — не знаю. Мы очень много общались. Когда я с ним познакомился, а это был сентябрь пятьдесят восьмого года, он писал такие стихи, которые потом сам же терпеть не мог и, я думаю, никогда бы не напечатал. Он был тогда совсем молодым человеком, хотя, может быть, и не молодым для поэзии, потому что поэзия — удел молодых, но ему было уже восемнадцать-девятнадцать лет, и он больше всего увлекался модернистской западной поэзией — околореволюционной, потому что никакую другую у нас в те времена не переводили. Это были Назым Хикмет, Пабло Неруда, Яннис Рицос. С точки зрения европейца, западного человека, это были очень большие поэты. Неруда — нобелевский лауреат. Они, видимо, действительно большие поэты, хотя мы знаем их в переводах. Иосиф был их явным подражателем, хотя и Неруда, и Хикмет, и Рицос, все писали свободным стихом. Иосиф же в это время почти не использовал свободный стих, он писал нормальные русские стихи, регулярным стихом, с рифмой, но тем не менее от этих стихов мало что осталось. Я даже затрудняюсь сейчас привести какой-то пример.

Я даже затрудняюсь сейчас привести какой-то пример.

Иосиф прошел несколько очень отчетливых этапов, причем в юности эти этапы у него довольно часто сменялись. Потом он уже сформировал свой собственный стиль. Однако последние, скажем, двадцать с чем-то лет у него таких этапов не было. Менялись всякого рода настроения. Но сердцевина, в смысле идеологии, и техника уже были однажды созданы, и он их, на мой взгляд, практически не менял. А вот в молодости он, как Пикассо, прошел довольно быстро несколько периодов, которые друг на друга совершенно не похожи.

И я не могу сказать, что чему-то у него научился. Просто я как поэт сформировался гораздо раньше, и если что-то и менял, то сугубо в собственном мейнстриме.

Что вы думаете на вечную тему «художник и власть»?

Евгений Рейн: Возможно, я сейчас выскажу совершенно утопическую идею. Но я считаю, что не поэт должен обслуживать власть, а власть должна обслуживать поэта. Об этом говорил еще Александр Сергеевич: «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу. ..» Это было бы полезнее и для власти во всех смыслах…

..» Это было бы полезнее и для власти во всех смыслах…

Досье «РГ»

Фото: Виктор Васенин

Евгений Борисович Рейн — поэт, эссеист, прозаик, сценарист. Родился 29 декабря 1935 года в Ленинграде. В 1959 году окончил Ленинградский технологический институт, в 1964-м — Высшие сценарные курсы. В 50-60-е годы принадлежал к близкому окружению Анны Ахматовой. К этому же времени относится начало дружбы с Иосифом Бродским. В 1979 году принял участие в неподцензурном альманахе «Метрполь» (составил поэтический раздел альманаха), за что был лишен возможности печататься, занимался документальным кино и лишь три года спустя смог вернуться к литературной деятельности, главным образом переводческой.

Несмотря на высокую оценку творчества Евгения Рейна поэтами старшего поколения — Анной Ахматовой, Борисом Пастернаком, Борисом Слуцким, Леонидом Мартыновым, Павлом Антокольским, Арсением Тарковским и другими, первый сборник стихов Рейна «Имена мостов» вышел лишь в 1984 году. Автор более 20 книг: «Против часовой стрелки» с предисловием Иосифа Бродского, «Темнота зеркал», «Нежносмо. ..», «Предсказание», «Сапожок», «Балкон», «Арка над водой», «Надземный переход», «Заметки марафонца: неканонические мемуары», «Лабиринт», «После нашей эры», «Мой лучший адресат», «Память о путешествии»…

..», «Предсказание», «Сапожок», «Балкон», «Арка над водой», «Надземный переход», «Заметки марафонца: неканонические мемуары», «Лабиринт», «После нашей эры», «Мой лучший адресат», «Память о путешествии»…

В настоящее время — профессор Литературного института им. А.М. Горького. Лауреат Государственной премии, Российской национальной премии «Поэт», Пушкинской премии, Царскосельской художественной премии, премии Антона Дельвига, премии имени Блока и др.

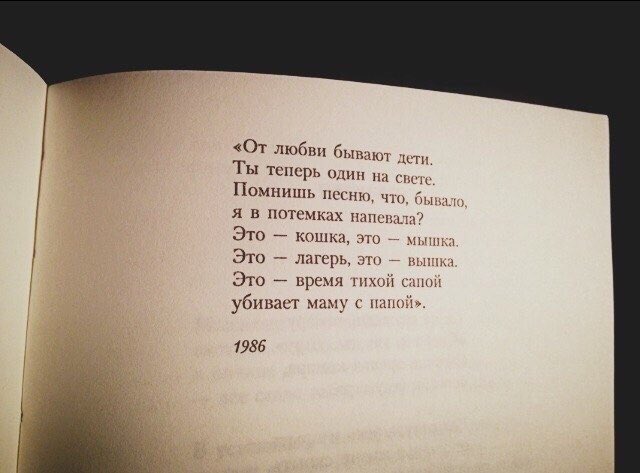

📚 Одно из самых лучших и пронзительно нежных стихотворений Бродского о любви, близкое тем, кто знает это чувство — Прощай | 📚 Книжный клуб авантюристов

#истории из жизни #искусство #развлечения #интересные факты #стихи #поэты #поэзия #классика #обзор #стихотворения

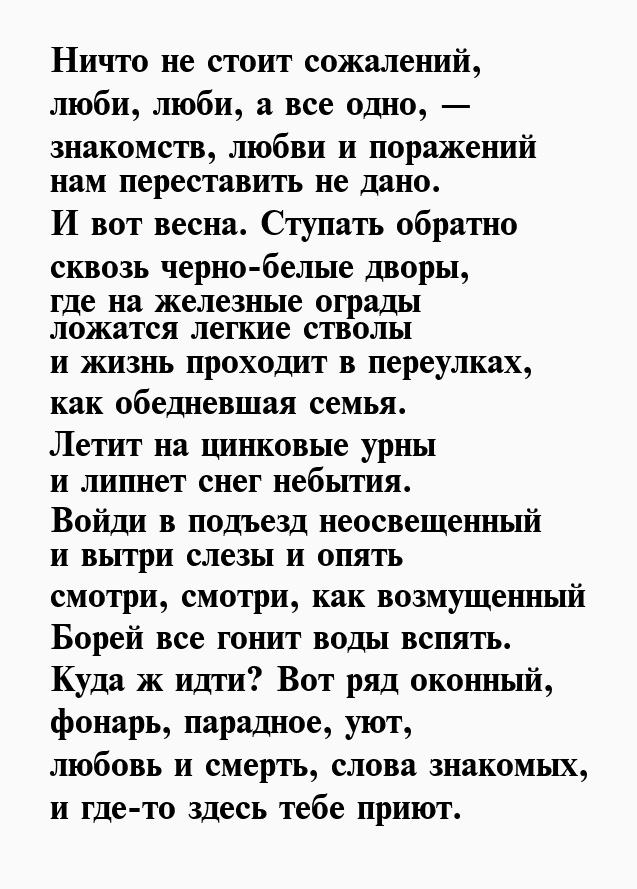

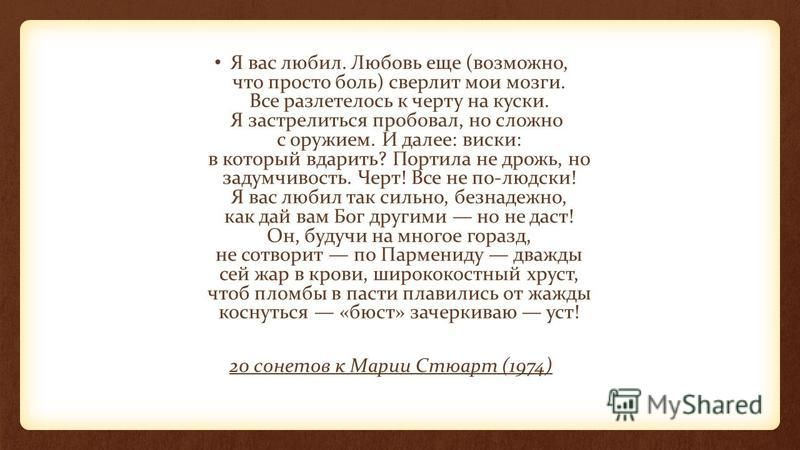

Добрый день, читатели. Сегодня настроение такое… сложное. Поэтому устроим второй поэтический день на неделе и от Набокова вернемся немного к Бродскому, тем более что я обещала вам еще стихов Иосифа Александровича (люблю его сил нет как).

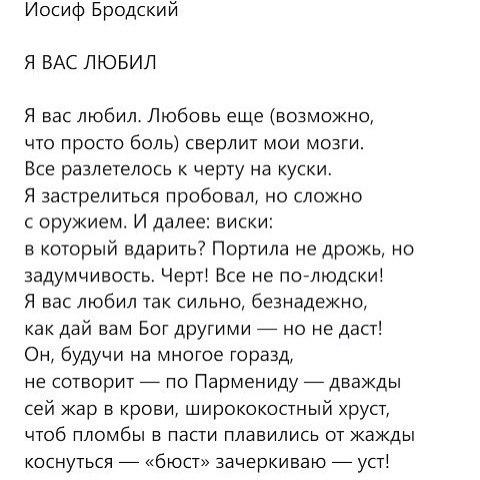

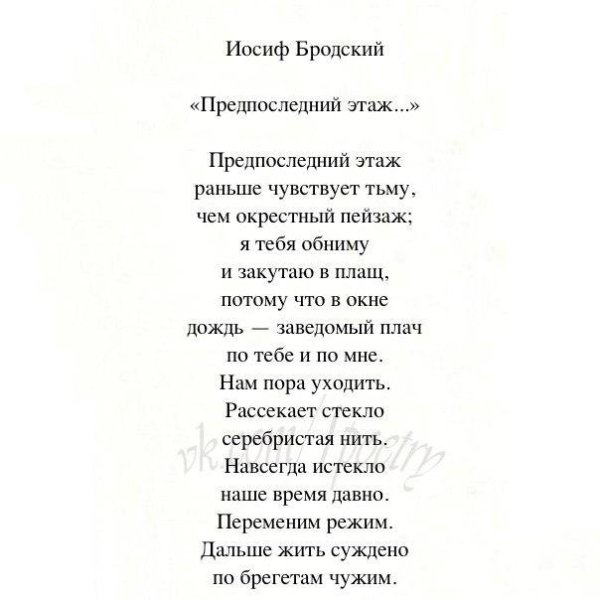

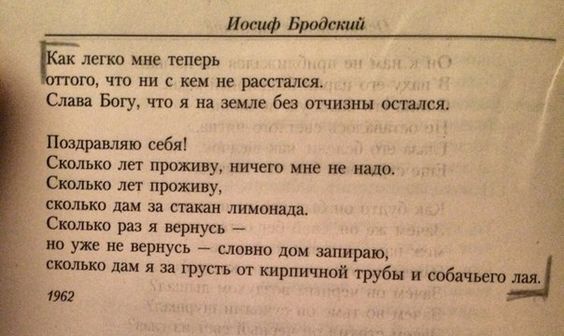

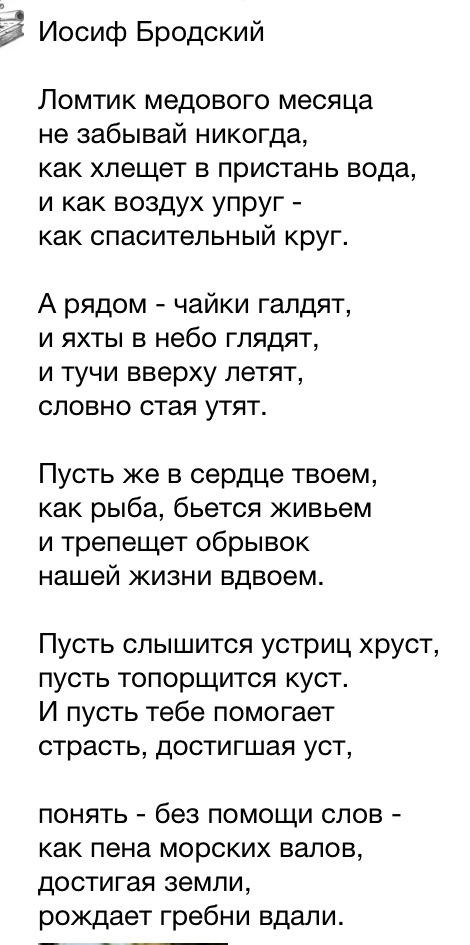

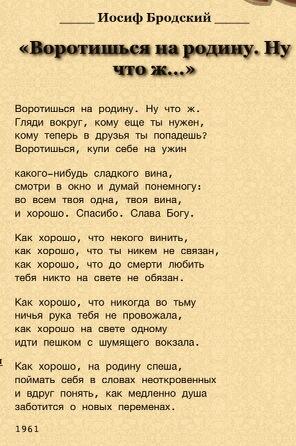

Обычно я вам что-то рассказываю про стихи, анализирую там, но тут… Он настолько метко, ярко, чувственно и нежно написал о любимом человеке, что ничего не надо тут объяснять. Cкажу только, что «Прощай, позабудь…» — первое стихотворение поэта, которое было опубликовано. Написал его Бродский в свои всего лишь (!) 17 лет.

Вспоминается мне тут Ахмадулина со своим гениальным «По улице моей который год» в 22. Написать ТАК в юности — вот он, как мне кажется, признак таланта несомненный. Легко написать подобное, когда жизнь уже прошла, оставив опыт. А вот в молодости, когда все только начинается…

Иосиф Бродский… эх, куда же такой красивый…Иосиф Бродский… эх, куда же такой красивый…

Конечно, «Прощай» — это о разлуке, конечно отдает горечью. Но тем не менее, лично для меня стихи оставляют светлое чувство. Светлую грусть, нежность. Любящий отпускает, а любовь остается в нем все равно. Отличается очень от позднего Бродского, где уже сквозят эмоции, гнев, обида (касательно некоторых стихов к Басмановой).

Я мало найду еще столь же мне близких и трогающий «гимнов о любви». Все, смотрите. Кто знает — заново наслаждайтесь, кто не знает — знакомьтесь, получайте удовольствие, вспоминайте любимых.

«Прощай, позабудь, не обессудь» Бродский«Прощай, позабудь, не обессудь» Бродский

Одно из тех стихотворений, которые я знаю наизусть, как «Хулигана», как «Медный всадник», как «Генералам двенадцатого года»… В целом, если честно, я воспринимаю эти стихи Бродского без первых пяти строк. И тогда они превращаются не в прощание, а просто в тонкое и глубокое признание и пожелание любимому человеку.

Как вы воспринимаете эти стихи? Нравятся они вообще вам? Или и Бродский не нравится, и стихи плохие? А если в суть строк всмотреться?) Неужели не близка она? Рассказывайте, книголюбы)

ВАЖНО: Статья по душе? Буду благодарна, если выразите это нажатием на руку с пальцем вверх (под списком тегов). Хотите остаться в клубе? См. все статьи и подписаться тут. Спасибо Вам за чтение! Обнимаю, Оля!

Хотите остаться в клубе? См. все статьи и подписаться тут. Спасибо Вам за чтение! Обнимаю, Оля!

«Было много водки и пива» Друг и переводчик Бродского — о его таланте, пьянках и сальных шутках: Книги: Культура: Lenta.ru

Глин Максвелл — выпускник Оксфордского и Бостонского университетов, поэт, прозаик, драматург, младший товарищ, английский ученик и переводчик Иосифа Бродского — приехал в Москву, а потом отбыл в «Ясную Поляну» на семинар «Британская литература сегодня», организованный отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве. С Глином Максвеллом встретилась обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.

Я буду не оригинальна: давайте поговорим о Бродском.

(Смеется) Давайте!

Как пересеклись ваши пути?

Если говорить о нашей первой встрече, то я учился у Дерека Уолкотта в Бостонском университете, и в конце 1987 года он познакомил меня с Иосифом Бродским. Я немного знал его поэзию и читал эссе из сборника «Меньше единицы», потому что это было учебное задание, которое нам дал Дерек.

Мне невероятно повезло, потому что Дерек жил в Бостоне, Иосиф в Массачусетсе, а Шеймас Хини — в Гарварде, тоже в Бостоне. Я их часто видел втроем, причем не только в Бостоне, но и в Лондоне, в Нью-Йорке. Они все время шутили какие-то сальности, и шутки Дерека и Иосифа были самыми ужасными. Они выглядели как банда. И я — настоящий счастливчик, потому что первые поэты, с которыми я лично познакомился, были эти трое — Шеймас, Иосиф и Дерек. (Все трое позднее стали лауреатами Нобелевской премии по литературе — прим. «Ленты.ру».)

Я точно не помню, в каком городе Дерек представил меня Иосифу, но помню, что он сказал: «У меня есть студент, очень многообещающий», — подразумевая меня. И потом Иосиф подошел ко мне. Я не знал, читал ли он что-то из моих текстов. Он сказал: «Я точно знаю, что мне не нравится в английской поэзии, — и начал перечислять имена поэтов, которые ему не нравятся. — Но ты мне нравишься». И я был потрясен и польщен.

Иосиф Бродский на вручении Нобелевской премии

Фото: Borje Thuresson / AP

Многие литературоведы, да и читатели придерживаются мнения, что английские стихи Иосифа Бродского существенно уступают его русскоязычным текстам, что он не стал таким же выдающимся английским поэтом, как русским. Каково ваше мнение?

Каково ваше мнение?

Сложный вопрос, непросто на него ответить. Я сейчас не буду перечислять названия, но помню, что есть русские стихи, которые были переведены на английский без его участия; есть стихи, которые он написал на русском и сам же перевел их на английский; и есть корпус текстов, изначально написанных на английском языке. И мне кажется, что эти последние уступают предыдущим. Им, может быть, не хватает какой-то химии.

Бродский очень хотел писать по-английски, он хотел звучать как Оден — это была его мечта. Он много усилий на это потратил, работал с переводчиками, которые помогали ему. К сожалению, быть как Оден не вышло. Не знаю, почему. Я немного стесняюсь это произносить, но поздние вещи Бродского я не люблю так, как ранние. Мне кажется, что в поздних текстах Иосифа стихает музыка.

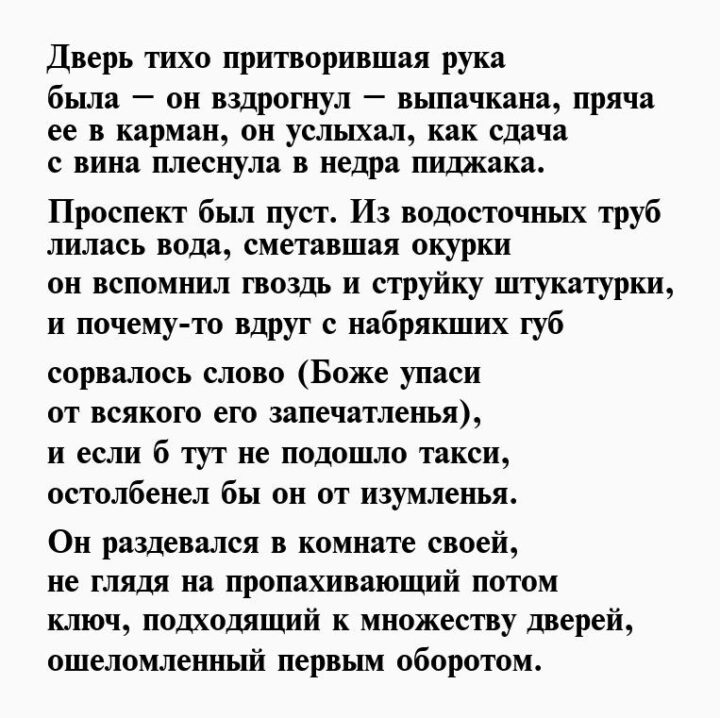

Если говорить о моих переводах, то я работал с текстами Иосифа советского периода. И мне кажется, в этих стихах есть безудержность молодого поэта, как будто он во весь голос поет песню, и она сразу ложится на память. И размах мышления Иосифа беспрецедентен. Нет в современной поэзии никого, кто был бы этому масштабу равен. В поздней поэзии на английском языке появилась рассудочность, и она как будто заменила музыку.

И размах мышления Иосифа беспрецедентен. Нет в современной поэзии никого, кто был бы этому масштабу равен. В поздней поэзии на английском языке появилась рассудочность, и она как будто заменила музыку.

Я правильно понимаю, что вы переводили стихи с подстрочника — вы не читаете по-русски?

Во время работы над переводом я держал перед собой распечатанный оригинал: мне было важно видеть форму стихотворения, его рифмы. Также я пользовался подстрочником, составленным несколькими литературоведами, — там было указано, что означает каждое слово. Еще я пользовался версиями переводов на английский язык, если они были. Когда я работал с ранними стихами Бродского, то читал уже существующие американские переводы, сделанные верлибром. Я понимал, что это неудачная форма для перевода стихов Иосифа, — для его текстов характерна музыка, песня, рисунок стиха. Мне казалось важным это сохранить. При работе я обращался и к знакомым Иосифа, к людям, которые близко его знали. Еще я консультировался с теми, кто знал Петербург той эпохи, фон его биографии и мог рассказать мне то, чего не знал я. И самое важное: в моей голове звучал голос Иосифа.

И самое важное: в моей голове звучал голос Иосифа.

Помню, что когда я только познакомился с Бродским, в манере стеснительного молодого поэта я сказал ему: «Мистер Бродский, кажется, вы очень любите Одена». Он ответил: «Нет, я и есть он». И я знал, как много для него значит эта фраза.

К вопросу о голосе в голове: после работы над переводами стихов Бродского вам, как оригинальному поэту, не было сложно избавиться от его влияния?

Надо помнить, что для меня был важен не только голос Иосифа Бродского, но и голос Дерека Уолкотта, моего непосредственного педагога. Иосиф никогда не был моим университетским преподавателем. Встречи с ним всегда проходили в неформальной обстановке распития алкогольных напитков. Всегда было много водки и пива, поэтому воспоминания об этих встречах у меня остались не очень ясные. Они вели себя как альфа-самцы. Иногда это даже раздражало, но такова была мужская культура того времени. В то время как в поэтической жизни Иосифа царила абсолютная серьезность.

Если говорить про мой собственный поэтический голос, то, возможно, на него даже большее влияние оказали те люди, которых мне Дерек и Иосиф советовали прочитать: Оден, Фрост, Эдвард Томас. Их голоса гораздо более навязчиво звучали в моей голове. С другой стороны, и Дерек, и Иосиф говорили, что чужое мощное влияние — это прекрасно. Важно уметь полностью отдаться звуку чужого голоса и научиться всему, чему можно, у другого поэта.

Сейчас в ходу другая позиция: многие поэты нервничают из-за этого, боятся звучать вторично. А мои учителя, наоборот, считали, что влияние — это здорово, важно взять то, что нужно, и идти дальше. Именно так поступил Иосиф: он взял все, что нужно, у Одена. И я многому научился у Одена. Вообще, Иосиф и Дерек были первоклассными учителями, они владели тем, что мне было важно узнать в том возрасте.

Дерек Уолкотт

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Вы наверняка это знаете: в русской литературе манера Бродского породила массу подражателей, но никто из них не стал великим поэтом.

(Хитро прищуривается и хохочет) Это очень интересный феномен! Вообще, каждый поэт — это уникальное сочетание разных влияний. Когда я думаю про влияния, я представляю себе огромное дерево, в прохладной тени которого могут побыть начинающие поэты. Но очень важно иметь возможность выйти из нее. То, что вы сказали о последователях Бродского, — в Америке сложилась очень похожая ситуация с последователями поэта Джона Эшбери. Возможно, это связано с тем, что перенять напрямую поэтический язык великого человека нельзя.

Для меня таким большим деревом был Оден. Меня к нему подвели Дерек и Иосиф. Я тоже пережил период графомании и научился звучать как Оден, но я не могу быть Оденом. Его характеризовал не только голос, но и уверенное знание философии, психологии. Я научился звучать как он, но если бы я продолжил в том же духе, мои стихи превратились бы в пустышку. Я пошел дальше, проделал все то же самое с Робертом Фростом. У Одена я научился технике стихосложения, а у Фроста — особому тону голоса, чтобы стихотворение звучало как повседневный разговор. Кстати, это то, что Иосиф высоко ценил у Фроста.

Кстати, это то, что Иосиф высоко ценил у Фроста.

Мне кажется, чтобы стать поэтом, необходимо химическое соединение скромности и самонадеянности. Мне повезло. По природе мне присуща скромность. Когда я знакомился с Иосифом, Дереком, Шеймасом, я видел, что они — большие деревья. Но мне потребовалась определенная самонадеянность, чтобы выйти из их тени и вырасти в отдельное дерево.

Хитрый прищур Глина Максвелла выглядит так

Фото: @glynofwelwyn

Обычное дело для ученика — вырасти, отдалиться, а то и низвергнуть наставника. Вы помните тот момент, когда это произошло с вами?

(Еще один хитрый прищур и смех) Дерек говорил почти то же, что и вы — слово в слово. И хотя у нас были безупречные отношения, со временем стало складываться ощущение, будто он ждал этого разрыва. Разрыв и правда произошел, но не так драматично, как можно было бы ожидать: я просто потерял контакт с ним и с Иосифом. Не знаю, почему и как это произошло. Возможно, они были слишком слепящими яркими огнями, а мне нужно было отойти в сторону, чтобы найти свой голос.

Когда Иосиф умер, и я узнал об этом, к тому моменту я уже пару лет с ним не общался. То же произошло и с нашими отношениями с Дереком, хотя я постоянно думал: надо бы ему позвонить. Но не поднимал трубку. В последние семь лет жизни Дерек критически относился к моим новым стихам, но я понимал, что даже если я с ним не согласен, его комментарии помогали мне переосмыслить собственный текст.

Вообще, отношения учитель — ученик, если они тесные, выстроенные, такими остаются практически на всю жизнь. Для Дерека даже в конце его жизни я по-прежнему был молодым поэтом 24-х лет. Так что в определенном смысле я против него восстал. Я понял, что я не такой поэт, как Дерек, как Иосиф. Но быть как Иосиф вообще невозможно. С ним, кстати, я прошел тот же путь, что и с Оденом: я научился звучать как Иосиф, а потом понял, что без его наполнения это просто пустая оболочка.

А проза и сценарии как в вашей жизни появились? В России за романы, а уж тем более сценарии просто больше платят.

Я не ушел от поэзии — я замедлился. Когда ты молод, поэтические сборники выходят один за другим, а потом темп замедляется, потому что личный порог самокритики становится выше. В юности стихи рождались проще и быстрее, и я их оценивал как нормальные. Я не ушел от поэзии — скорее пустил ветки. Одной из таких ветвей стал театр, написание либретто для опер. Кстати, сейчас снимают фильм в Голливуде по моей книге «Time’s Fool», но сценарий для него пишу не я.

Когда ты молод, поэтические сборники выходят один за другим, а потом темп замедляется, потому что личный порог самокритики становится выше. В юности стихи рождались проще и быстрее, и я их оценивал как нормальные. Я не ушел от поэзии — скорее пустил ветки. Одной из таких ветвей стал театр, написание либретто для опер. Кстати, сейчас снимают фильм в Голливуде по моей книге «Time’s Fool», но сценарий для него пишу не я.

Это правда, что другие жанры приносят больше денег, чем поэзия. Если говорить о прозе, то я вдохновлялся эссеистикой Бродского и критикой Джеймса Вуда. Пожалуй, именно их тексты оказали на меня гигантское влияние. Сейчас я пишу много критики, несмотря на то, что я не получил второго образования и формально не литературовед, но мне интересно писать эссе. Если говорить об эссеистике Бродского, то это очень плотный текст, богатый на логические связи.

Но я никогда не отвернусь от поэзии. В следующем году выходит мой новый поэтический сборник.

Шеймас Хини

Фото: Martin Pope / Globallookpress. com

com

Как себя чувствует современная поэзия в Британии в социальном, финансовом смысле? Какой тираж у вашего сборника? Потому что в России она чувствует себя так себе. Есть примерно 10-20 хороших современных поэтов, но их книги выходят страшно редко, маленькими тиражами, и создается впечатление, что кроме критиков, литературоведов и имеющих отношение к поэтическому цеху про них никто не знает.

Очень печально то, что вы говорите.

Я не знаю своего тиража — я знаю, сколько отчислений получу, и они невероятно малы. (Смеется)

С другой стороны, книга о поэзии, которую я написал, продавалась очень хорошо. Мне кажется, что в современной культуре институт критики схлопнулся. С одной стороны, повсеместная демократизация общества кажется мне положительным феноменом. С другой — когда эта демократизация переносится в мир искусства, становится все сложнее сказать, где лучший образец. Люди боятся устанавливать иерархии в культуре, полагают, что иерархия — дело прошлого, и в ней нет никакой ценности.

В Великобритании, как и в России, есть 10-20 хороших поэтов, но есть и популярные поэты, и это уже совсем другая история. Они пишут свои тексты в Instagram, их читают тысячи подписчиков, потом выходит их книга и продается гигантскими тиражами. Для меня это не поэзия. С другой стороны, коммерческий успех таких текстов оплачивает мое творчество и творчество других поэтов, которые не продаются. Но так, наверное, было всегда. Мне кажется, если бы Иосиф Бродский был нашим современником и писал сейчас, намного меньшее число людей отважились бы сказать, что он большой художник.

Сейчас на оценку произведения искусства влияет множество факторов, и они далеко не всегда художественные. В этом смысле я чувствую себя динозавром, потому что по-прежнему верю в необходимость консенсуса в оценке качества искусства. С другой стороны, я не против выйти из бизнеса некачественных текстов. Мне не хочется принадлежать к этому сообществу. Думаю, что время нас рассудит — оно лучший критик.

Глин Максвелл приехал в Россию в рамках программы Года музыки Великобритании и России

A TaleI. In walks the Emperor, dressed as Mars; his medals clink and sway. The General Staff sports so many stars, it looks like the Milky Way. The Emperor says, “I guess you guess what you are here for”. The generals rise and bark, “Oh yes, Sire! To start a war”. “Right”, says the Emperor. “Our enemy is powerful, mean, and brash. But we’ll administer him such an enema his toilet won’t need a flush”. “Move your artillery! Move your warships! Where is my gorgeous horse? Forward! May God, whom our nation worships, join our brave air force!” “Yes!” cry the warriors. “Our job is carnage, ruin, destruction, void. We promise, Sire: we’ll find a Carthage and we’ll leave it destroyed”. “Great!” cries the Emperor. “What one conquers is up to the scholars’ quills. And let the Treasury boys go bonkers to pay the bills”. The generals thunder: “Well said, Sire. Our coin is of tolling bells. May the sun that won’t set over your empire rise for nobody else!” And off roars the turbine, off clangs the metal, off they march, hand on hilt, as many a rose curls its tender petal ready to wait and wilt. II. It’s no Armageddon, it’s not some smarmy earthquake or H-bomb test. No, it’s just the Imperial Army trying to do its best. The sky is falling, the earth is gaping, the ocean simply boils. “Life”, says the Emperor, “is just aping popular abstract oils”. “War”, he continues, “is like a museum”. And the Top Brass agree: “Sire, we’ll paint like that ad nauseam, since Art equals History!” “History never says it’s sorry, nor does it say, What if. To enter History, a territory first has to come to grief”. “History never says it’s sorry”, join the enlisted men. “Who needs memento when we’ve got mori? History must know when”. “Ah, tell them to turn the good old horizon vertical, save its sail”, adds the Emperor, with his eyes on the most minute detail. “Yes”, cry the generals. “Yes, for heaven’s sake. That’s what’s been amiss. Let’s push the button and see what happens. This must be a masterpiece”. And lo, the world turns topsy-turvy, in other words, goes bust. “Gosh”, says the Emperor. “That was nervy, but, in the context, just”. III. Now there’s nothing around to argue over: no pros or cons. “Hey, enemy!” the Emperor shouts. “Are you there?” — There’s no response. Now it’s pure space, devoid of mountains, plains, and their bric-a-brac. “Let’s”, says the Emperor, “sing our anthem’s lyrics and raise the flag”. Up flies the pennant, attended only by two or three evening bats. “A victory often makes one lonely”, the Emperor says, then adds: “Let’s have a monument, since my stallion, white as a hyacinth, is old and looks, as it were, quite alien; and write on the granite plinth: «‘Tight was the enemy’s precious anus. We, though, stood strong and firm.’ The critics might say that we went bananas. But we’ve got it all on film. “Lest her sweet mutants still cry, the mother may sing them the ancient lay. The future as such has no purpose, other than pushing down Replay”. At sunset, everything looks quite pretty. Down goes the temperature. The world lies motionless, like a treaty without a signature. The stars start to twinkle, remote and jolly. The eye travels rather far. One feels a little bit melancholy. But there is one’s cigar.

1995 | Сказочка I. Вошёл Император: под Марса прикид, позвякивают телеса. Генштаб изобилием звёзд слепит, как MilkyWay в небесах. «Вы знаете, — Император спросил, — зачем я собрал вас? Ну?» Вояки вскочили и рявкнули: «Сир, чтобы начать войну!» «Наш враг, — изрёк Император, — силён, коварен наверняка. Но после клизмы прописанной он навряд ли слезет с толчка. Готовьте снаряды! Линкоры, вперёд! Где мой бесподобный рысак? Надеюсь, Господь наш воздушный флот возглавит на небесах!» «Наш палец, — ответ был, — всегда на курке. Даёшь разбой и поджог! Клянёмся, Сир, мы найдём Карфаген; сотрём его в порошок!» «Отлично, чтоб дать поживу перу, История требует жертв. И пусть в Казначействе возьмут за труд перекроить бюджет». «Сир! Да расслышат в звоне монет звон погребальный враги. Ведь Солнце, даря Империи свет, не смеет светить другим!» А где-то — вдали от марша колонн, приветствующих Вождя — так много роз распускало бутон, чтоб вянуть и ожидать. II. Это не Армагеддон, не разгул стихий, не атомный взрыв — войска Империи бьют по врагу, осуществляя прорыв. Кипят океаны, небес больше нет, сходит земля с оси. «Жизнь, — изрёк Император, — сюжет абстрактной живописи». «Лучший музей, — он продолжил, — война». Поддакнули за спиной: «Сир, расстараемся, чтоб уравнять Историю с пачкотнёй!» «История не произносит “прости” никому, никогда. Чтоб стать Историей, местности нужно перестрадать. «История не произносит “прости”, — аукнулся хор рядовых. — К чему нам memento — нам бы постичь mori, пока в живых». «Ещё, — он добавил, — давно хочу, чтоб дыбом встал горизонт». (Владыке, среди высочайших чувств, не чужд был мелкий ремонт.) «Ура! — генералы вскричали. — Прогресс раскрыл нам последний обман! Нажмём на кнопку во имя небес — шедевр гарантирован». И мир вверх тормашками пал перед ним. Сгинул, насквозь пронзён. «Невежливо, — наш герой обронил, — но в этом есть свой резон». III. Теперь не с кем спорить. Конец вражде. Своих и чужих больше нет. «Эй, враг! — Император окликнул. — Ты где?» Но не пришёл ответ. Теперь лишь пространство — по окоём без равнин, без высот. «Ну что ж, — сказал Император, — споём наш гимн и стяг вознесём». Флажок заплескался — лишь парой ворон замеченный средь могил. «Победа — есть путь к одиночеству, — он буркнул. И вдруг заблажил: «Пора ставить памятник! Мой жеребец, что бел, как моя голова, стал слишком стар и слегка не в себе. На цоколе выбить слова: “Зад у врага был намертво сжат, но мы — сильны и тверды”. Пусть критики сколь угодно брюзжат — хроникой всё подтвердим. Зря над ублюдками слёзы ведром льёт материнский хор. Единственный смысл грядущего — в том, чтобы нажать на повтор». Закат навевает прелестный вздор, но холод стал подползать. А мир покоится — как договор, что некому подписать. Звёзды мерцают — и праздный глаз стремится к ним во всю прыть. Грустно. А это значит: как раз пришла пора закурить. | To Mr. Kees Verheul Upon His Birthday There once was an Dutchman named Kees Who had too remarkable face To learn only Time And Victims of Rhyme; So now he is learning pure Space. He met John F. Kennedy and, Old violin having in hand, He crossed, like those Jews, North-Atlantic’s views And stepped down at his Needer Land. Because, being child, he did like Dark Stalin’s mustaches, the “Kike Likes Money” too fast According his lust, Got him into Russia — for hike. He saw all the churches in [a]row, He suffered on ulcer and snow; But suffering very He saved life with cherry Which Embassy him did endow. Now he is in Rome, he observes Apolloes, Diana(e)s, Minerves… No God, nor Goddess Can help him, unless,[1] To mend damaged system of nerves. February 1972 | На день рождения Кейса Верхейла[2] Голландец по имени Кейс со Временем накоротке[3] и с Рифмами тоже был, судя по роже. Теперь он в Пространстве. О’key. Он с Кеннеди знался[4], он вал Атлантики пересекал, на скрипку надеясь,[5] как те Иудеи. К Необходимландам[6] пристал. Он в детстве от Кобы торчал, влюбившись в усы палача.[7] И вот «Kike Likes Money»[8] немного помятым беднягу в Россию примчал. Облазил все церкви, иззяб, от колик в желудке ослаб;[9] но если плохело, спасительный херес в Посольстве — его эскулап.[10] Он в Риме теперь[11] — он узрит Минерв, Аполлонов, Киприд… Ни бог, ни богиня телами благими мозгов ему не исцелит. |

Стихи про осень — лучшие стихотворения об осени

См. также

также

Осенние стихи для детей, стихи Пушкина, Есенина, Бунина об осени

Стихи про осень: А. С. ПушкинУнылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

****

ОСЕНЬ

(отрывок)

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.

Журча еще бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает

В отъезжие поля с охотою своей,

И страждут озими от бешеной забавы,

И будит лай собак уснувшие дубравы.

***

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора.

***

Стихи про осень:Агния Барто

ШУТОЧКА ПРО ШУРОЧКУ

Листопад, листопад,

Все звено примчалось в сад,

Прибежала Шурочка.

Листья (слышите?) шуршат:

Шурочка, Шурочка…

Ливень листьев кружевной

Шелестит о ней одной:

Шурочка, Шурочка…

Три листочка подмела,

Подошла к учителю:

— Хорошо идут дела!

(Я тружусь, учтите, мол,

Похвалите Шурочку,

Шурочку, Шурочку…)

Как работает звено,

Только бы отметили,

В классе ли, в газете ли,

Шурочку, Шурочку…

Листопад, листопад,

Утопает в листьях сад,

Листья грустно шелестят:

Шурочка, Шурочка…

****

Стихи про осень:Алексей Плещеев

Скучная картина!

Тучи без конца,

Дождик так и льется,

Лужи у крыльца…

Чахлая рябина

Мокнет под окном,

Смотрит деревушка

Сереньким пятном.

Что ты рано в гости,

Осень, к нам пришла?

Еще просит сердце

Света и тепла!..

***

ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА

Миновало лето,

Осень наступила.

Пусто и уныло.

Птички улетели,

Стали дни короче,

Солнышка не видно,

Темны, темны ночи.

***

ОСЕНЬ

Осень наступила,

Высохли цветы,

И глядят уныло

Голые кусты.

Вянет и желтеет

Травка на лугах,

Только зеленеет

Озимь на полях.

Туча небо кроет,

Солнце не блестит,

Ветер в поле воет,

Дождик моросит..

Зашумели воды

Быстрого ручья,

Птички улетели

В теплые края.

***

Стихи про осень:Иван Бунин

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой…

***

В полях сухие стебли кукурузы,

Следы колес и блеклая ботва.

В холодном море — бледные медузы

И красная подводная трава.

Поля и осень. Море и нагие

Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем

На темный берег. В море — летаргия

Во всем великом таинстве своем.

«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный

Туманный блеск…» Ни неба, ни земли.

Лишь звездный блеск висит под нами — в мутной

Бездонно-фосфорической пыли.

***

Стихи про осень:Борис Пастернак

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень. Сказочный чертог,

Всем открытый для обзора.

Просеки лесных дорог,

Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:

Залы, залы, залы, залы

Вязов, ясеней, осин

В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —

Как венец на новобрачной.

Лик березы — под фатой

Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля

Под листвой в канавах, ямах.

Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре

На заре стоят попарно,

И закат на их коре

Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,

Чтоб не стало всем известно:

Так бушует, что ни шаг,

Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей

Эхо у крутого спуска

И зари вишневый клей

Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок

Старых книг, одежд, оружья,

Где сокровищ каталог

Перелистывает стужа.

****

Стихи про осень:Николай Некрасов

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Поздняя осень. Грачи улетели,

Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна…

Кажется, шепчут колосья друг другу:

«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,

Тучные зерна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы1

Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьет…

Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?

Или недружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других — и давно

В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял

Чтобы нас ветер осенний развеял?..»

Ветер несет им печальный ответ:

— Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,

Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге — не ест и не пьет,

Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,

Высохли в щепку, повисли, как плети.

Очи потускли, и голос пропал,

Что заунывную песню певал,

Как на соху, налегая рукою,

Пахарь задумчиво шел полосою.

***

Стихи про осень:Агния Барто

ЖУК

Мы не заметили жука

И рамы зимние закрыли,

А он живой, он жив пока,

Жужжит в окне,

Расправив крылья…

И я зову на помощь маму:

-Там жук живой!

Раскроем раму!

***

Стихи про осень:ВОРОБЕЙ

Заглянула осень в сад —

Птицы улетели.

За окном с утра шуршат

Жёлтые метели.

Под ногами первый лёд

Крошится, ломается.

Воробей в саду вздохнёт,

А запеть –

Стесняется.

***

Стихи про осень:Константин Бальмонт

ОСЕНЬ

Поспевает брусника,

Стали дни холоднее,

И от птичьего крика

В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают

Прочь, за синее море.

Все деревья блистают

В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,

Нет в цветах благовонья.

И заплачет спросонья.

***

Стихи про осень:Аполлон Майков

ОСЕНЬ

Кроет уж лист золотой

Влажную землю в лесу…

Смело топчу я ногой

Вешнюю леса красу.

С холоду щеки горят;

Любо в лесу мне бежать,

Слышать, как сучья трещат,

Листья ногой загребать!

Нет мне здесь прежних утех!

Лес с себя тайну совлек:

Сорван последний орех,

Свянул последний цветок;

Мох не приподнят, не взрыт

Грудой кудрявых груздей;

Около пня не висит

Пурпур брусничных кистей;

Долго на листьях, лежит

Ночи мороз, и сквозь лес

Холодно как-то глядит

Ясность прозрачных небес…

Смерть стелет жатву свою…

Только я весел душой

И, как безумный, пою!

Знаю, недаром средь мхов

Ранний подснежник я рвал;

Вплоть до осенних цветов

Каждый цветок я встречал.

Что им сказала душа,

Что ей сказали они —

Вспомню я, счастьем дыша,

В зимние ночи и дни!

Листья шумят под ногой…

Смерть стелет жатву свою!

Только я весел душой —

И, как безумный, пою!

***

Осенние листья по ветру кружат,

Осенние листья в тревоге вопят:

«Всё гибнет, всё гибнет! Ты черен и гол,

О лес наш родимый, конец твой пришел!»

Не слышит тревоги их царственный лес.

Его спеленали могучие сны,

И зреет в нем сила для новой весны.

***

Стихи про осень:Николай Огарев

ОСЕНЬЮ

Как были хороши порой весенней неги —

И свежесть мягкая зазеленевших трав,

И листьев молодых душистые побеги

По ветвям трепетным проснувшихся дубрав,

И дня роскошное и теплое сиянье,

И ярких красок нежное слиянье!

Но сердцу ближе вы, осенние отливы,

Когда усталый лес на почву сжатой нивы

Свевает с шепотом пожолклые листы,

А солнце позднее с пустынной высоты,

Унынья светлого исполнено, взирает…

Так память мирная безмолвно озаряет

И счастье прошлое и прошлые мечты.

***

Стихи про осень:Александр Твардовский

НОЯБРЬ

В лесу заметней стала елка,

Он прибран засветло и пуст.

И оголенный, как метелка,

Забитый грязью у проселка,

Обдутый изморозью золкой,

Дрожит, свистит лозовый куст.

***

Меж редеющих верхушек

Показалась синева.

Зашумела у опушек

Ярко-жёлтая листва.

Птиц не слышно. Треснет мелкий

Обломившийся сучок,

И, хвостом мелькая, белка

Лёгкий делает прыжок.

Стала ель в лесу заметней,

Бережёт густую тень.

Подосиновик последний

Сдвинул шапку набекрень.

****

Стихи про осень:Афанасий Фет

ОСЕНЬЮ

Когда сквозная паутина

Разносит нити ясных дней

И под окном у селянина

Далекий благовест слышней,

Мы не грустим, пугаясь снова

Дыханья близкого зимы,

А голос лета прожитого

Яснее понимаем мы.

***

Стихи про осень:Федор Тютчев

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле…

****

Стихи про осень:Сергей Есенин

Нивы сжаты, рощи голы,

От воды туман и сырость.

Колесом за сини горы

Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.

Ей сегодня примечталось,

Что совсем-совсем немного

Ждать зимы седой осталось…

****

Детские стихи про осень

Е. Трутнева

Утром мы во двор идем —

Листья сыплются дождём,

Под ногами шелестят

И летят… летят… летят…

Пролетают паутинки

С паучками в серединке,

И высоко от земли

Пролетели журавли.

Всё летит! Должно быть, это

Улетает наше лето.

****

А. Берлова

НОЯБРЬ

Руки мерзнут в ноябре:

Холод, ветер на дворе,

Осень поздняя несет

Первый снег и первый лед.

СЕНТЯБРЬ

Осень достала краски,

Ей много покрасить нужно:

Листья – желтым и красным,

Серым – небо и лужи.

ОКТЯБРЬ

Дождь льет с самого утра,

Льет как будто из ведра,

И как крупные цветы

Распускаются зонты.

****

М. Исаковский

ОСЕННЕЕ

Жито убрано, скошено сено,

Отошли и страда и жара.

Утопая в листве по колено,

Снова осень стоит у двора.

Золотистые копны соломы

На токах на колхозных лежат.

И ребята дорогой знакомой

На занятия в школу спешат.

****

А. Балонский

В ЛЕСУ

Кружат листья над дорожкой.

Лес прозрачен и багрян…

Хорошо бродить с лукошком

Вдоль опушек и полян!

Мы идём, и под ногами

Слышен шорох золотой.

Пахнет влажными грибами,

Пахнет свежестью лесной.

И за дымкою туманной

Вдалеке блестит река.

Расстелила на полянах

Осень жёлтые шелка.

Через хвою луч весёлый

В чащу ельника проник.

Хорошо у влажных ёлок

Снять упругий боровик!

На буграх красавцы клёны

Алым вспыхнули огнём…

Сколько рыжиков, опёнок

За день в роще наберём!

По лесам гуляет осень.

Краше этой нет поры…

И в лукошках мы уносим

Леса щедрые дары.

****

Ю. Каспарова

НОЯБРЬ

В ноябре лесные звери

Закрывают в норках двери.

Бурый мишка до весны

Будет спать и видеть сны.

СЕНТЯБРЬ

Полетели в небе птицы.

Что им дома не сидится?

Просит их сентябрь: «На юге

Спрячьтесь вы от зимней вьюги».

ОКТЯБРЬ

Нам октябрь принёс подарки:

Расписал сады и парки,

Стали листья словно в сказке.

Где же взял он столько краски?

****

И. Токмакова

Токмакова

СЕНТЯБРЬ

Кончается лето,

Кончается лето!

И солнце не светит,

А прячется где-то.

И дождь-первоклассник,

Робея немножко,

В косую линейку

Линует окошко.

****

Ю. Каспарова

ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ

Листочки танцуют, листочки кружатся

И ярким ковром мне под ноги ложатся.

Как будто ужасно они занятые,

Зелёные, красные и золотые…

Листья кленовые, листья дубовые,

Пурпурные, алые, даже бордовые…

Бросаюсь я листьями вверх наугад —

Я тоже устроить могу листопад!

****

ОСЕННЕЕ УТРО

Жёлтый клён глядится в озеро,

Просыпаясь на заре.

За ночь землю подморозило,

Весь орешник в серебре.

Запоздалый рыжик ёжится,

Веткой сломанной прижат.

На его озябшей кожице

Капли светлые дрожат.

Тишину вспугнув тревожную

В чутко дремлющем бору

Бродят лоси осторожные,

Гложут горькую кору.

****

М. Садовский

ОСЕНЬ

Берёзы косы расплели,

Руками клёны хлопали,

Ветра холодные пришли,

И тополи затопали.

Поникли ивы у пруда,

Осины задрожали,

Дубы, огромные всегда,

Как будто меньше стали.

Всё присмирело. Съёжилось.

Поникло. Пожелтело.

Лишь ёлочка пригожая

К зиме похорошела

****

О. Высотская

ОСЕНЬ

Осенние денечки,

В саду большие лужи.

Последние листочки

Холодный ветер кружит.

Вон листочки желтые,

Вон листочки красные.

Соберем в кошелку

Мы листочки разные!

Будет в комнате красиво,

Скажет мама нам «спасибо»!

****

З. Александрова

В ШКОЛУ

Листья желтые летят,

День стоит веселый.

Провожает детский сад

Ребятишек в школу.

Отцвели цветы у нас,

Улетают птицы.

— Вы идете в первый раз,

В первый класс учиться.

Куклы грустные сидят

На пустой террасе.

Наш веселый детский сад

Вспоминайте в классе.

Вспоминайте огород,

Речку в дальнем поле.

Мы ведь тоже через год

Будем с вами в школе.

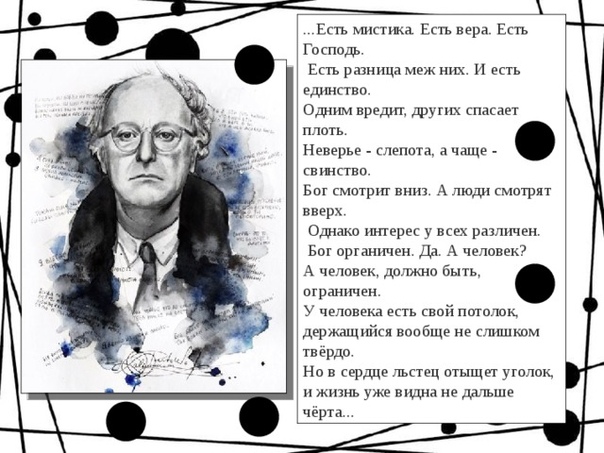

Поэт, которому было больше одного

ABRUPT, уверенный в себе, очевидно постоянно раздражаемый глупостью остального мира, русский поэт и лауреат Нобелевской премии 1987 года Иосиф Бродский, умерший год назад в возрасте 55 лет, обладал исключительным, конфронтационным критическим умом — и он знал Это. Немногие писатели воплотили идею художника как самозваного воинственного человека столь же блестяще, как Бродский, и этот подвиг стал еще более увлекательным из-за того, что, несмотря на гнев, отчаяние и отвращение к темной истории своей страны, он считал свою работу произведением искусства. аполитичный.Он был борцом за истину и искреннюю любовь к литературе и ее праведности.

В дополнение к этому достижению, его гипнотическая проза была написана на английском, его втором языке, на котором он не говорил, пока ему не исполнилось тридцать. Его первый том эссе в прозе «Меньше одного», опубликованный в 1986 году, быстро стал классикой. «О горе и разуме» — достойный преемник, в каком-то смысле продолжение.

Как и предыдущий том, эта чудесная книга предлагает захватывающее и продуманное сочетание литературной критики, мемуаров, оживленных дискуссий на такие разные темы, как Ким Филби и Маркус Аврелий, а также вдохновляющие и вдохновляющие мастер-классы по поэзии Фроста и Харди. и Рильке.Мало кто может так взволновать и спровоцировать, как Бродский. Какова бы ни была тема, его интеллект пробивает правду. Знаменитая фраза Фроста из «Слуги слугам» «Лучший выход — всегда насквозь» — излюбленная цитата Бродского и, безусловно, та, которой он придерживался как читатель, мыслитель и учитель. И я считаю, что именно в этих ролях его литературное бессмертие обеспечено.

Смерть, однако, является темой многих из этих эссе.Иосиф Бродский большую часть своей жизни шел рука об руку со смертностью. Заключительная часть книги «Памяти Стивена Спендера» — мощная элегия, столь же жесткая и красивая, как лучшие из прозы Бродского. Оно приобретает легкую жуткость, когда понимаешь, что через пять месяцев после написания сам Бродский умер.

Он был человеком противоречий и иронии: русский, живущий в больших городах, мог вести себя как американец и мечтал между двумя культурами; диссидент, который не слишком драматизировал свое внутреннее изгнание, «будучи молодым щенком, выгнанным из моего дома на полярный круг», но действительно относился к себе очень серьезно; русский еврей, который признался, что слишком расстроен гибелью 20 миллионов россиян во время войны, чтобы оплакивать только погибших евреев; ученик Одена (действительно, его знаменитая лекция по произведению Одена «Сентябрь 1939 года», опубликованная в «Меньше одного», возможно, является лучшим критическим исполнением Бродского, хотя здесь пьесы Фроста и Харди оспаривают это), который понимал иронию, но как поэт не обладал мастерством своего учителя. легкое прикосновение; поэт, чья проза превосходит его переводные стихи; непредсказуемый, взрывной современный художник, мыслящий быстро, но часто пишущий с легкостью, обдуманностью и уверенностью эссеиста 18 века.

Бродский был мыслителем, любившим выступление, исполнителем, жившим в своей голове, а точнее в мире литературы. Он никогда не был сентименталистом; когда знакомый называет смерть Спендера «концом эпохи», догматически правдивый Бродский жаждет поправить его: «не конец эпохи. жизни». Автобиографические сочинения источают почти сексуальную физичность и теплоту, критические чтения — изощренную отстраненность и научное богатство перекрестных ссылок, но при этом никогда не теряют связи с говорящим голосом.И все же чтение Бродским собственных стихов на английском было разочаровывающим, его голос, всегда гнусавый, становился резко настойчивым, даже монотонным. По-русски все было иначе: регистр опустился в более удобную зону, и его дыхание, вопреки пустому стиху, часто плоскому и определенно свидетельствовавшему об опасностях перевода, принимало пение, колдовские ритмы церковного ритуала.

Мастерство Бродского в английской прозе было потрясающим, а его критические эссе, одни из лучших в этом столетии, превосходят даже эссе другого русского гения в изгнании, Набокова.Его подход в лекциях, напечатанных здесь, был драматичным, агрессивным, вызывающим и всегда беззастенчиво определенным: «Поэзия — это высшая форма человеческого выражения в любой культуре», — заявляет он в «Нескромном предложении» и предупреждает, что «не сумев сделать это. читать или слушать поэтов, общество обрекает себя на низшие способы артикуляции ». Диапазон Бродского устрашающий. На этих страницах оживает классическая литература. Он обращается к Горацию с той же напрасной легкостью, с какой вспоминает банки консервированной солонины из Америки, доставленные в его родной город — тогда Ленинград, теперь Петербург — ближе к концу войны.

В то время как поэтические мастер-классы прекрасны, ближе всего к этому вспыльчивому, сварливому человеку нас сближают случайные воспоминания, такие как воспоминания о мерцающем свете Ленинграда или любовное восхваление своих родителей в «В комнате и в хале» (оба из Less Than One), или, в «Военных трофеях», вступительное эссе этой книги, его воспоминания о том, как он был поражен «грохотом, издаваемым тогда только что открытой, привезенной из черт знает откуда, американской прачечной самообслуживания в Ленинграде. когда я бросил свои первые синие джинсы в машину ».

Надежда Мандельштам, вдова человека, которого считал Бродский, вместе с Анной Ахматовой, лучшим русским поэтом ХХ века, была увековечена им в раннем произведении, написанном в 1977 году (в «Меньше одного»), когда он сравнил ее решительные усилия по сохранению поэзии Осипа Мандельштама. в одиссею, в которой она «проскользнула через шестую часть поверхности Земли, сжимая кастрюлю с его свернутыми внутри песнями, запоминая их ночью на случай, если Фурии найдут их с ордером на обыск».В своем замечательном эссе «Ухаживания за неодушевленным», основанном на лекции о Томасе Харди в 1994 году, Бродский справедливо утверждает, что Харди был в первую очередь поэтом, а во вторую — романистом, и жалуется на общее незнание поэзии Харди. Даже в самый высокомерный период Бродский всегда был глубоко озабоченным читателем — и именно его вера в литературу, особенно в поэзию, является его даром и даром своим читателям.

Жизнь человека, по его словам, «в конце концов представляет собой лоскутное одеяло из чужих воспоминаний».Иосифу Бродскому никогда не придется полагаться на чужие воспоминания. Его проза настолько яркая и яркая, что всегда будет вернейшим свидетельством редкого интеллекта.

Бродский и Симич: На улице Марка

最新 一 期 纽约 书评 上 Strand 的 纪念 文章。 作者 为 Brodsky (旧 稿) 和 Simic

ИОСИФ БРОДСКИ

Следующее было дано Иосифом Бродским как введение к чтению Марка Стрэнда в Американской академии поэтов в Нью-Йорке 4 ноября 1986 года.

Представлять Марка Стрэнда — непростая задача, потому что это требует отстранения от того, что мне очень нравится, от чего-то, чему я обязан многими моментами почти физического счастья, или от его ментального эквивалента. Я говорю о его стихах — как и о его прозе, но прежде всего о стихах.

В конце концов, мужчина — это то, что он любит. Но всегда чувствуешь себя загнанным в угол, когда его просят объяснить, почему и за что он любит того или иного человека. Чтобы объяснить это, что неизбежно сводится к объяснению самого себя, нужно попытаться немного меньше полюбить объект своего внимания.Я не думаю, что способен на этот подвиг объективности, и не хочу даже пытаться. Короче говоря, я предвзято отношусь к стихам Марка Стрэнда, и, судя по тому, как продвигается его работа, я надеюсь, что останусь предвзятым до конца своих дней.

Мой роман со стихами мистера Стрэнда восходит к концу шестидесятых или началу семидесятых, когда была составлена антология современной американской поэзии — большой кирпич в мягкой обложке (отредактированный, я думаю, среди прочих, Марком Стрэндом ) однажды приземлился мне на колени.Это было в России. Если мне не изменяет память, запись Стрэнда в этой антологии содержала одно из лучших стихотворений, написанных в послевоенную эпоху, его «The Way It Is» с потрясающим эпиграфом Уоллеса Стивенса, который я не могу удержаться от воспроизведения здесь:

Мир уродлив,

а народ грустит.

Что произвело на меня впечатление, так это особая сдержанность в изображении довольно мрачных, в случае этого стихотворения, аспектов человеческого бытия. Меня также впечатлили почти непринужденный темп и изящество высказываний стихотворения.Мне сразу стало очевидно, что я имею дело с поэтом, который не демонстрирует свою силу — как раз наоборот, демонстрирует своего рода дряблую мускулатуру, которая скорее успокаивает, чем навязывает себя читателю.

Это впечатление осталось у меня около восемнадцати лет, и даже сейчас я не вижу особых причин для его изменения. С технической точки зрения Стрэнд — очень мягкий поэт: он никогда не выкручивает вам руку, никогда не заставляет вас сочинять стихотворение. Нет, его вступительные строки обычно приглашают вас с добродушным, слегка элегическим оттенком интонации, и какое-то время вы чувствуете себя почти как дома на поверхности его непрозрачных, серых, выпуклых строк, пока не поймете — и не сразу, с толчок, но скорее постепенно и из вашего праздного любопытства, как иногда выглядывают из окна небоскреба или за борт гребной лодки — сколько саженей внизу, как далеко вы от берега.Более того, вы обнаружите, что эта глубина, а также невозможность возврата являются гипнотическими.

Но если оставить в стороне свои стратегии, Марк Стрэнд по сути является поэтом бесконечности, а не сходства, ядра и сущности вещей, а не столько их приложений. Никто не может вызвать отсутствие, молчание, пустоту лучше, чем этот поэт, в строках которого вы слышите не сожаление, а уважение к тем ничтожествам, которые окружают и часто поглощают нас. Обычное стихотворение Strand, если перефразировать Фроста, начинается с узнавания, но перерастает в задумчивость — мечту о бесконечности, встречающуюся в сером свете неба, в изгибе далекой волны, при упущенном шансе, в момент колебания.Я часто думал, что если Роберт Музил пишет стихи, он будет звучать как Марк Стрэнд, за исключением того, что когда Марк Стрэнд пишет прозу, он звучит совсем не как Музил, а как нечто среднее между Овидием и Борхесом.

Но прежде чем мы перейдем к его прозе, которой я безмерно восхищаюсь и восприятие которой в наших газетах я нахожу не чем иным, как идиотизмом, я хотел бы призвать вас очень внимательно слушать Марка Стрэнда, не потому, что его стихи сложны. т. е. герметичны или непонятны — это не так, — но потому, что они развиваются с имманентной логикой сновидения, требующей несколько повышенного внимания.Очень часто его строфы напоминают своего рода замедленный фильм, снятый во сне, который выбирает реальность больше по ее неограниченности, чем по механической связности. Очень часто возникает ощущение, что автору удалось пронести в свой сон фотоаппарат. Читатель более безрассудный, чем я, рассказывая о сюрреалистических техниках Стрэнда; Я думаю о нем как о реалисте, детективе, который следует за собой к источнику своего беспокойства.

Я также надеюсь, что сегодня вечером он прочтет часть своей прозы или несколько своих стихотворений в прозе.При таком определении морщится, и это правильно. Однако в случае Стрэнда мы сталкиваемся с реальным: таким же реальным, каким оно было в случае Збигнева Герберта или Макса Джейкоба, хотя я очень сомневаюсь, что они были источником вдохновения Стрэнда. Ибо в то время как эти два европейца, очень грубо говоря, вырезали свои замечательные эпизоды абсурда, прозаические стихи Стрэнда — или, скорее, похожие на прозу стихи — раскрывают себя сводящим с ума величием чисто лирического красноречия. Эти произведения — великолепные, сумасшедшие, необузданные речи, монологи, главной движущей силой которых является чистая лингвистическая энергия, размышления над клише, бюрократическая болтовня, литературные отрывки, научный жаргон — вы называете это — прошедший абсурд, прошлый здравый смысл, на пути к реальности. читательская радость.

Если бы это письмо шло с континента, на нашем острове это было бы самой модой. Как бы то ни было, он идет из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и, хотя мы благодарны земле мормонов за то, что они дали приют этому писателю, нам, честно говоря, должно быть немного стыдно за то, что мы не смогли предоставить ему место. среди нас.

2.

ЧАРЛЬЗ СИМИК

Я познакомился с Марком Стрэндом в 1968 году на одном из нескольких чтений в Нью-Йорке, организованных для запуска публикации антологии Пола Кэрролла «Молодые американские поэты».Наше выступление проходило в студии Фрэнка Стеллы перед небольшой аудиторией, которая, скорее всего, пришла посмотреть, где работал знаменитый художник, а не послушать двух малоизвестных поэтов. Когда Джеймс Райт, очень уважаемый поэт постарше, представил нас, восхваляя нас и упоминая названия наших стихов, никто, кроме Стрэнда и меня, казалось, не заметил, что он нас сбил с толку. Не то чтобы нас было трудно отличить друг от друга. Стрэнд был высоким и красивым, а я был пухленьким, с бакенбардами длиной в милю. Конечно, когда мы встали читать наши стихи, мы оба были слишком смущены, чтобы поправить его, и не смогли этого сделать даже на ужине в ресторане, куда нас потом повели.Я помню, как Стрэнд подавал мне знаки через стол, призывая меня сделать это, но в моей памяти больше ничего не осталось, кроме того, что мы стали друзьями той ночью.

Стрэнд уже тогда был человеком изысканного вкуса. Он жил в Италии и Бразилии и был знаком не только с европейской и южноамериканской поэзией и литературой, но и ценил прекрасную кухню, отличные вина и элегантную одежду, что было неслыханно в литературных кругах того времени. Находиться в его компании было и радостью, и образованием.Все, от того, как он обставлял различные квартиры и дома, в которых жил, и искусства, которое он вешал на их стены, до еды, которую он готовил и подавал своим гостям, было эстетическим опытом. И его стихи тоже. Он суетился над ними, возился с ними бесконечно, словно стараясь доставить читателю такое же удовольствие.

Стрэнда называли одновременно сюрреалистом и поэтом, писавшим в традициях Уоллеса Стивенса и Элизабет Бишоп, и в этом есть доля правды. Он похвалил Эдварда Хоппера за то, что самые знакомые сцены в нашей жизни казались далекими, и в своих стихах стремился передать такое же отчуждение читателю.Наши самые глубокие переживания, продолжает напоминать нам Стрэнд, часто оказываются самыми скоротечными и кажущимися несущественными, и тем не менее именно в этом заключается их красота и острота:

Ах, если бы вы знали! Если бы вы знали! Как это было. Как хозяйки дома тихонько разговаривали при лунном свете под апельсиновыми деревьями во дворе, внушая мне сладость их голосов и что-то таинственное в тишине их жизни. О тяжесть этого воздуха, аромат жасмина, бледные огни на камнях дворовых стен …

Эта меланхолическая, мрачная сторона его стихов то и дело сменялась вспышками черного юмора. Как и Сэмюэл Беккет, Стрэнд знал, что тот, кто всю жизнь нащупывает неоднозначную вселенную, также является комической фигурой:

ЛИФТ

1.

Лифт пошел в подвал. Двери открылись.

Мужчина вошел и спросил, иду ли я наверх.

Я иду вниз, — сказал я. «Я не пойду наверх».

2.

Лифт ушел в подвал.Двери открылись.

Мужчина вошел и спросил, иду ли я наверх

«Я иду вниз», — сказал я. «Я не пойду наверх».

Марк, дорогой старый друг, я надеюсь, что у этих трезвенников, ангелов на небесах, хватило здравого смысла однажды нарушить свое правило и подать тебе великолепный Брунелло по твоему прибытии.

Бродский, восстановленный | Jacket2

В современной Москве работает своеобразный феномен, отмечает Михаил Ямпольский в своей книге 2018 года «Парк культуры: культура и насилие в современной Москве: неприятная корреляция — или, точнее, согласие, соучастие — между подъемом искусства. и стилевой культуры в Москве (которая, если она не финансируется напрямую Департаментом культуры Москвы, часто тем или иным образом поддерживается им), и параллельный рост как государственных репрессий, так и культурного авторитета Православной церкви.В последние годы в центре Москвы появились разнообразные культурные продукты, составляющие «стиль жизни», такие как множество мини-пивоварен, новых местных модельеров, бутик-рестораны, острые театральные представления, фестивали смешанной техники , , нормализация Soundcloud Рэпер «street-fashion» засвидетельствовал. ( Слева: Новый Арбат, недалеко от Дома Цветаева.)

Но одновременность этих трех реальностей — тень зачастую советско-ностальгического государства, вездесущность церкви, а также роман и различные разрешения, которые пробуждают чувство свободы, — похоже, не вызывают какого-либо длительного диссонанса, какого-либо реального разногласия. это могло бы способствовать новым и плодотворным культурным энергиям.Вместо этого все три реальности рушатся в жуткий синтез: синтез, который сам по себе способствует антиисторическому политическому застою (стабильность!) Путинизма, обогащая его театральный репертуар самозамутнения серией ослепительных смен костюмов. Таким образом, выдающаяся эстетика московской культуры — культурное настроение, видимое в представлении, в моде, в музыке, в повседневной жизни — колеблется между стилизованным отчаянием и нерефлексивной ностальгией, между цинизмом и сентиментальностью. Это эстетическая система, которая, как и путинское управление, подвержена влиянию аффективного .[1] Но если современная поэзия не всегда бросает вызов этому порядку, я подумал, что она остается в значительной степени вне ее влияния: потому что слишком двусмысленна, слишком «медлительна», слишком внутренне, слишком маргинальна — и потому что в поэзии в России, как и везде, есть нет денег, чтобы заработать.

А теперь перейдем к исполнению стихов Иосифа Бродского, которое состоялось в Гоголь-центре в прошлую пятницу в честь дня рождения поэта. Я купил билет осторожно, из-за нескольких факторов: во-первых, спектакль был частью большого фестиваля, который обещал доказать, что современная русская поэзия не имеет значения и не умирает; Убеждение, которое я, конечно, поддерживаю, но обещание было выполнено с намеками на напыщенность и дизайн-схему, напоминающую поздний Fall Out Boy.Затем часто некритическое, а иногда и агиографическое почитание Бродского в России, которое, взятое вместе с предпосылкой спектакля — его самым известным стихом, поставленным актерами из множества известных московских театров, с неопределенным музыкальным сопровождением, — вызвало дальнейшее развитие. бдительность. Наконец, я с некоторой настороженностью относился к самому месту проведения, увидев там «Машину Мюллера» Серебренникова — перформанс, который казался в лучшем случае этически бесплодным, в худшем — жестоким: пародия на человеческую хрупкость и сложность, раскрываемую в композициях Пины Бауш.

Гоголь-центр — его главный зал, представляющий собой комплекс площадок Instagram, каждая со своим плакатом #gogolcenter — по обыкновению гудел; длинная очередь на вход, и зал для представлений, перестроенный в строгих нотах, но с люстрами, был переполнен. Сцена была черной, голой, если не считать обработанного пианино и нескольких ноутбуков, подключенных к различным синтезаторам. Белые прожекторы освещали одинокий микрофон на сцене и завихрения дымовой машины, которая, очевидно, уже активно использовалась.Директор фестиваля выступил вперед, чтобы представить в качестве вечернего вступления свою интерпретацию своего «любимого стихотворения Бродского» — и мы поехали.

Спектакль «Песня без музыки» Бродского в Гоголь-центре.

Хорошо известна своеобразная ритмичность чтения Бродского: «этот пресловутый шаманский способ чтения», как выразился Лев Лосев, — пение, напевание, придающее даже его самому латентно-романтическому стиху (как отмечает Дашевский) ощущение ритуальной беспристрастности.В этих записях можно услышать как иронический упрек самому себе, так и мелодичную музыкальность формы. Сама его каденция помогает превратить некоторые стихотворения в более широкие возможности для интерпретации. Но кавалькада читателей Гоголь-центра по внутреннему согласию или сознательному замыслу согласилась коллективно придерживаться одной интонации — чреватой, декламационной, театральной — и ограничиться почти исключительно любовными стихами Бродского. Это, наряду с музыкальным сопровождением, которое варьировалось от Майкла Ниманиша до откровенного джембе и гитары, циркуляции дымовой машины и драматического освещения, произвело замену содержания на аффект, чем-то напоминающую голографическую проекцию Тупака Шакура на Коачелле.Здесь также было стирание сущности человека — как работы, так и жизни, сопровождающих их интерпретативных и этических требований, плоти и стоимости мысли и опыта — и замена этой субстанции простым сенсориумом. Исчезло то, что делало Бродского трудным, значимым, проблематичным, мыслящим — его ирония, его метафизика, экзистенциальное одиночество, отягощенное комическим гротеском, «trompe l’oeil личности», которое ощущалось в его творчестве, его еврейство, его политический консерватизм, его увлечение отношениями между поэтом и тираном, между языком и империей и т. д.( Фото ниже чертежа Бродского.)

Несколько дней спустя посещение хорового концерта в нижнем зале Храма Христа Спасителя — огромном зале по схеме православного казино с потрясающими зеркалами, красным бархатом, парчой, кафе, магазинами и бурчанием. славянского музака (!) — у меня возникло жуткое ощущение его родства с бродским чтением. Не по сути, конечно: здесь хор начальной школы пел православную религиозную музыку («Святая Русь — православная!» — весело и зловеще крикнула одна маленькая девочка в своем соло) под современное исполнение, взорвавшееся. до пропорций тематического парка, иконы учеников.Нет, аналог был в тактике самого окружения: парча и бархат, роскошные ковры лишили зал любой естественной акустики — но, чтобы вспомнить мифы реальности, звуковая система была исправлена на «соборную реверберацию». со случайным искусственным колоколом. Подобно тому, как церковь имитировала самоощущение, лишенное содержания, так и чтение Бродского произвело аффективное воссоздание творчества поэта, оторванное от основы его реальности. У меня было ощущение, что, ища уборную в подземных глубинах собора, я мог открыть не ту дверь, не в предполагаемую раковину, а в сам Гоголь-центр, в голографическую проекцию чтения Бродского перед переполненной аудиторией.Что каждое событие, каждое учреждение каким-то образом связано с другим — и в их маловероятном синтезе вместе образуют единое существо, его антагонистические части становятся бесшовными, когда их воспринимают как единое целое.

Хор, Храм Христа Спасителя.

1. То, что режим Путина предпочитает сенсацию каким-либо единичным идеологическим убеждениям — его принципиальная безидеологичность — является чем-то новым для российского опыта. В постпостсоветском контексте использование «аффективного управления» как части комплекса различных режимов власти оказалось весьма успешным, возможно, отчасти потому, что оно предшествует и вытесняет потребность в социальном консенсусе или историческом учете. , проецируя вместо этого непрерывность государства через комплекс ощущений.

31 мая 2019

Грейс Кавальери Интервью Иосифа Бродского

Щедрый дух американца

Поэзия

Интервью с Иосифом Бродским

Грейс Кавальери

Иосиф Бродский был пятым поэт-лауреатом США с 1991 по 1992 год в Библиотеке Конгресса США). Это интервью изначально проводился в Библиотеке Конгресса в октябре 1991 года и транслировался на «Поэт и стихотворение» на общественной радиостанции WPFW-FM.Впервые он был опубликован в журнале American Poetry Review в 1992 году. Его никогда не видели в сети.

Уроженец Ленинграда, ныне Санкт-Петербург, Иосиф Бродский поэзия издана на двенадцати языках. Он жил в США с 1972 год, когда он был выслан из Советского Союза. Он был получателем Премии Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартур. Его эссе Коллекция, Less Than One , была награждена Национальной Книгой 1986 года. Премия за критику.Он получил Нобелевскую премию по литературе 1987 года.

Грейс Кавальери: Ваше первоначальное обращение в Библиотеке Конгресса

(Октябрь 1991 г.) также был опубликован в журнале The New Republic . Здесь

вы представляете себя активистом поэзии, энтузиастом: «The

консультант по поэзии в качестве поэтического активиста ». Это то, как ты хотел

быть полученным?

Иосиф Бродский: Ничего страшного, если люди так думают но главное в том, что я искренне считаю, что эта работа оплачивается Библиотекой Конгресса в Вашингтоне, делает меня собственностью публики в этом году.Это в духе государственного служащего. Меня беспокоит доступ публики к поэзии, который я считаю очень ограниченным, по идиотски так, и я хотел бы изменить это, если смогу.

Кавальери: Думаешь, сможешь?

Бродский: Требуется больше, чем проповедь перед обращается здесь, в Библиотеке. Издателям и предпринимателям нужно вложить деньги в идею.

Кавальери: Помимо желания опубликовать больше стихов и распространены вы привносите новый взгляд на американскую поэзию.Не могли бы вы сказать что вы думаете о поэзии этой страны?

Бродский: В принципе, я считаю, что это замечательные стихи, потрясающая поэзия, которую этот народ имеет и не трогает. К моему уху и на мой взгляд, это непрекращающаяся проповедь человеческой автономии, индивидуализма, уверенность в себе. Это стихотворение, от которого трудно избавиться. В нем есть свои недостатки и пороков, но он не страдает недомоганием, типичным для поэзии континент — Европа — самовозвеличивание со стороны стихотворение, в котором поэт считает себя общественным деятелем… всех тех, кто Прометеевское сходство и «величавость». Эти вещи чужд щедрому духу американской поэзии, по крайней мере, на последний век. Отличие американского поэта от его европейского коллеги, в конечном итоге это поэзия ответственности … ответственность для своих собратьев. Это сужение этического применения поэзии. Что делает европеец — француз, немец, итальянец, русский — так это пошевелить его виноватым пальцем.Он все время колеблется на 360 градусов, пытаясь указать, кто виноват, пытаясь объяснить его и общественное недуги. Американец, если его палец указывает на что-нибудь, это самый скорее всего сам или экзистенциальный порядок вещей.

Кавальери: И вы называете это проповедью стойкости?

Бродский: Да, если хотите.

Cavalieri: Вы были изгнаны из России в 1972 году, имея ранее был приговорен к пяти годам каторжных работ в арктических лагерях. лагерь.Выиграли ли усилия русских интеллектуалов и писателей? выпускать?

Бродский: Не только те. Люди за границей тоже. Один человек заступился за меня отец водородной бомбы Эдвард Теллер.

Кавальери: Затем вы приняли приглашение на приехать в эту страну?

Бродский: меня посадили в самолет, летящий только в одном направлении без обратного билета и моего друга из Мичиганского университета, ныне мертв, Карл Проффер, великий человек, профессор славянских языков, встретил меня и спросил, как бы я хотел поступить в Мичиганский университет как поэт в резиденции.

Кавальери: Тот молодой человек, много лет назад. . .

Бродский: Почти двадцать.

Кавальери: Он был таким храбрым, упрямым, независимым. человек. Вы чувствуете, что он все еще с вами? Вы знаете этого человека Теперь?

Бродский: Он все еще во мне. Те годы в Мичигане единственное детство, которое у меня было.

Кавальери: При чтении стенограммы вашего судебного процесса Я был поражен тем, насколько ты бесстрашен.Как вы себя чувствуете?

Бродский: Не помню. Я не думаю, я боялся. Нет. Я знал, кто руководит шоу. Я знал, что был на принимающая сторона, так что это не имело значения; Я знал, что это будет сводятся к.

Кавальери: Мне было интересно, когда я смотрел [Кларенс] Томас слухи о том, как вы можете себя чувствовать, наблюдая за ними … как они занимались бизнесом … когда-то сами были на горячем сиденье, и смотрел что-то настолько американское и громоздкое, как эти слушания.В каком-то смысле это могло произойти только в Америке.

Бродский: Очень расстроился неприятный привкус во рту. На самом деле это не было судебным делом. Я чувствовал, что это было совершенно нелепо и люди часто оказываются в затруднительном положении, выбирая между две вещи, в которых ни одна из них не хороша.

Кавальери: Мне бы хотелось видеть поэта вопрошающим. У нас был бы другой подход.

Бродский: Я бы не стал допрашивать судью Томаса.Я знаю достаточно о сделках между противоположными полами, чтобы не сомневаться его на этот счет.

Cavalieri: Вы пишете стихи преимущественно на английском? Теперь?

Бродский: Стихи я пишу преимущественно на русском языке. Очерки, а лекции, аннотации, рекомендательные письма, обзоры пишу на английском.

Кавальери: Сколько нам не хватает? Мы видим и слышим Английские переводы ваших стихов и некоторые из них называют блестящими в любой язык.

Бродский: Многого не скажешь. Ты не могу сказать, что вам не хватает просодии другого языка. Ты не могу пропустить акустику другого языка. Оригинал укоренен в благозвучии русского языка. Конечно, ты не можешь есть, и вы его не упускаете. Вы не можете пропустить то, что ты не знаешь.

Кавальери: У нас все равно получится хорошее лирическое стихотворение это бесподобно.

Бродский: Вот что, если на английском работает. Вы должны разбираться исключительно в том, как это на английском языке.

Cavalieri: Мы не должны чувствовать, что получаем только девяносто процентов чего-то абсолютного.