Жить покоем дорожа губерман: Игорь Миронович Губерман цитата: Жить, покоем дорожа — пресно, тускло, простоквашно; чтоб душа была …

Что человеку в жизни надо губерман. Игорь губерман

Посвящается Юлию Китаевичу – любимому другу, автору многих моих стихов

Утучняется плоть.

Испаряется пыл.

Годы вышли

на медленный ужин.

И приятно подумать,

что все-таки был

и кому-то бывал даже нужен.

1

КАК ПРОСТО ОТНЯТЬ У НАРОДА СВОБОДУ: ЕЕ НАДО ПРОСТО ДОВЕРИТЬ НАРОДУ

* * *

Мне Маркса жаль: его наследство

свалилось в русскую купель:

здесь цель оправдывала средства,

и средства обосрали цель.

* * *

Во благо классу-гегемону,

чтоб неослабно правил он,

во всякий миг доступен шмону

отдельно взятый гегемон.

* * *

Слой человека в нас чуть-чуть

наслоен зыбко и тревожно;

легко в скотину нас вернуть,

поднять обратно очень сложно.

* * *

Навеки мы воздвигли монумент

безумия, крушений и утрат,

поставив на крови эксперимент,

принесший негативный результат.

* * *

Я молодых, в остатках сопель,

боюсь, трясущих жизнь, как грушу:

в душе темно у них, как в жопе,

а в жопе – зуд потешить душу.

* * *

давя, сминая и дробя,

страх сам себя воспроизводит,

растит и кормит сам себя.

* * *

Когда истории сквозняк

свистит по душам и державам,

один – ползет в нору слизняк,

другой – вздувается удавом.

* * *

Добро, не отвергая средства зла,

по ним и пожинает результаты;

в раю, где применяется смола,

архангелы копытны и рогаты.

* * *

Когда клубится страх кромешный

и тьму пронзает лай погонь,

благословен любой, посмевший

не задувать в себе огонь.

* * *

Расхожей фразой обеспечась,

враждебна жизни и природе,

при несвободе мразь и нечисть

свободней в пастыри выходит.

* * *

Свобода, глядя беспристрастно,

тогда лишь делается нужной,

когда внутри меня пространство

обширней камеры наружной.

* * *

По крови проникая до корней,

пронизывая воздух небосвода,

неволя растлевает нас сильней,

чем самая беспутная свобода.

* * *

Нам от дедов сегодня досталась

равнодушная тень утомления —

историческая усталость

бесноватого поколения.

* * *

Дух времени хотя и не воинствен,

по-прежнему кровав его прибой;

кончая свою жизнь самоубийством,

утопии нас тянут за собой.

* * *

Перо и глаз держа в союзе,

я не напрасно хлеб свой ем:

Россия – гордиев санузел

острейших нынешних проблем.

* * *

Боюсь я любых завываний трубы,

взирая привычно и трезво:

добро, стервенея в азарте борьбы,

озляется круто и резво.

* * *

Мне повезло: я знал страну,

одну-единственную в мире,

в своем же собственном плену

в своей живущую квартире.

* * *

Где лгут и себе, и друг другу,

и память не служит уму,

история ходит по кругу

из крови – по грязи – во тьму.

* * *

Цветут махрово и упрямо

плодов прогресса семена:

снобизм плебея, чванство хама,

высокомерие гавна.

* * *

В года растленья, лжи и страха

узка дозволенная сфера:

запретны шутки ниже паха

и размышленья выше хера.

* * *

С историей не близко, но знаком,

я славу нашу вижу очень ясно:

мы стали негасимым маяком,

сияющим по курсу, где опасно.

* * *

Возглавляя партии и классы,

лидеры вовек не брали в толк,

что идея, брошенная в массы, —

это девка, брошенная в полк.

* * *

Привычные, безмолвствуют народы,

беззвучные горланят петухи;

мы созданы для счастья и свободы,

как рыба – для полета и ухи.

* * *

Все социальные системы —

от иерархии до братства —

стучатся лбами о проблемы

свободы, равенства и блядства.

* * *

Назначенная чашу в срок испить,

Россия – всем в урок и беспокойство —

распята, как Христос, чтоб искупить

всеобщий смертный грех переустройства.

* * *

В кромешных ситуациях любых,

запутанных, тревожных и горячих,

спокойная уверенность слепых

кошмарнее растерянности зрячих.

* * *

Что ни век, нам ясней и слышней

сквозь надрыв либерального воя:

нет опасней и нету вредней,

чем свобода совсем без конвоя.

* * *

Нас книга жизни тьмой раздоров

разъединяет в каждой строчке,

а те, кто знать не знает споров, —

те нас ебут поодиночке.

* * *

В нас пульсом бьется у виска

душевной смуты злая крутость;

в загуле русском есть тоска,

легко клонящаяся в лютость.

* * *

Закрыв глаза, прижавши уши,

считая жизнь за подаяние,

мы перерыв, когда не душат,

смакуем как благодеяние.

* * *

Имея сон, еду и труд,

судьбе и власти не перечат,

а нас безжалостно ебут,

за что потом бесплатно лечат.

* * *

Дороги к русскому ненастью

текли сквозь веру и веселье;

чем коллективней путь ко счастью,

тем горше общее похмелье.

* * *

Года неправедных гонений

сочат незримый сок заразы,

и в дух грядущих поколений

ползут глухие метастазы.

* * *

Лично я и раболепен, и жесток,

и покуда такова моя природа,

демократия – искусственный цветок,

неживучий без охраны и ухода.

* * *

Жить и нетрудно, и занятно,

хотя и мерзостно неслыханно,

когда в эпохе все понятно

и все настолько же безвыходно.

* * *

Есть одна загадочная тема,

к нашим относящаяся душам:

чем безумней дряхлая система,

тем опасней враз ее разрушить.

* * *

Уюта и покоя благодать

простейшим ограничена пределом:

опасно черным черное назвать,

а белое назвать опасно белым.

* * *

Судьбы российской злые чары

с наукой дружат в наши дни,

умней и тоньше янычары

и носят штатское они.

* * *

Российский нрав прославлен в мире,

его исследуют везде,

он так диковинно обширен,

что сам тоскует по узде.

* * *

Зима не переходит сразу в лето,

на реках ледоход весной неистов,

и рушатся мосты, и помнить это

полезно для российских оптимистов.

* * *

Мечты, что лелеяли предки,

до срока питали и нас,

и жаль, что одни лишь объедки

от них остаются сейчас.

* * *

У жизни свой, иной оттенок,

и жизнечувствие свое,

когда участвует застенок

во всех явлениях ее.

* * *

Не в силах нас ни смех, ни грех

свернуть с пути отважного,

мы строим счастье сразу всех,

и нам плевать на каждого.

* * *

Окраины, провинции души,

где мерзость наша, низость и потемки,

годами ждут момента. А потомки

потом гадают, как возник фашизм.

* * *

Я боюсь, что там, где тьма клубиста,

где пружины тайные и входы,

массовый инстинкт самоубийства

поит корни дерева свободы.

* * *

Любую можно кашу моровую

затеять с молодежью горлопанской,

которая Вторую мировую

уже немного путает с Троянской.

2

СРЕДИ НЕМЫСЛИМЫХ ПОБЕД ЦИВИЛИЗАЦИИ МЫ ОДИНОКИ, КАК КАРАСЬ В КАНАЛИЗАЦИИ

* * *

Из нас любой, пока не умер он,

себя слагает по частям

из интеллекта, секса, юмора

и отношения к властям.

* * *

Когда-нибудь, впоследствии, потом,

но даже в буквари поместят строчку,

что сделанное скопом и гуртом

расхлебывает каждый в одиночку.

* * *

С рожденья тягостно раздвоен я,

мечусь из крайности в конец,

родная мать моя – гармония,

а диссонанс – родной отец.

* * *

Между слухов, сказок, мифов,

просто лжи, легенд и мнений

мы враждуем жарче скифов

за несходство заблуждений.

* * *

Кишат стареющие дети,

у всех трагедия и драма,

а я гляжу спектакли эти

и одинок, как хер Адама.

* * *

Не могу эту жизнь продолжать,

а порвать с ней – мучительно сложно;

тяжелее всего уезжать

нам оттуда, где жить невозможно.

* * *

В сердцах кому-нибудь грубя,

ужасно, вероятно,

однажды выйти из себя

и не войти обратно.

* * *

Каждый сам себе – глухие двери,

сам себе преступник и судья,

сам себе и Моцарт, и Сальери,

сам себе и желудь, и свинья.

* * *

У нас пристрастие к словам —

совсем не прихоть и не мания;

слова необходимы нам

для лжи взаимопонимания.

* * *

То наслаждаясь, то скорбя,

держась пути любого,

будь сам собой, не то тебя

посадят за другого.

* * *

По образу и духу своему

Создатель нас лепил, творя истоки,

а мы храним подобие Ему

и, может, потому так одиноки.

* * *

Не прыгай с веком наравне,

будь человеком;

не то окажешься в гавне

совместно с веком.

* * *

Гляжу, не жалуясь, как осенью

повеял век на пряди белые,

и вижу с прежним удовольствием

фортуны ягодицы спелые.

* * *

Вольясь в земного времени поток

стечением случайных совпадений,

любой из нас настолько одинок,

что счастлив от любых соединений.

* * *

Не зря ли знаньем бесполезным

свой дух дремотный мы тревожим?

В тех, кто заглядывает в бездну,

она заглядывает тоже.

* * *

Есть много счастья в ясной вере

с ее тяжелым грузом легким,

да жаль, что в чистой атмосфере

невмочь моим тяжелым легким.

* * *

Хотя и сладостен азарт

по сразу двум идти дорогам,

нельзя одной колодой карт

играть и с дьяволом, и с Богом.

* * *

Непросто – думать о высоком,

паря душой в мирах межзвездных,

когда вокруг под самым боком

сопят, грызут и портят воздух.

* * *

Мы делим время и наличность,

мы делим водку, хлеб, ночлег,

но чем отчетливее личность,

тем одиноче человек.

* * *

И мерзко, и гнусно, и подло,

и страх, что заразишься свинством,

а быдло сбивается в кодло

и счастливо скотским единством.

* * *

Никто из самых близких по неволе

в мои переживания не вхож,

храню свои душевные мозоли

от любящих участливых галош.

* * *

Разлуки свистят у дверей,

сижу за столом сиротливо,

ребята шампанских кровей

становятся бочками пива.

* * *

Возделывая духа огород,

кряхтит гуманитарная элита,

издерганная болью за народ

и сменами мигрени и колита.

* * *

С успехами наук несообразно,

а ноет – и попробуй заглуши —

моя неоперабельная язва

на дне несуществующей души.

* * *

Эта мысль – украденный цветок,

просто рифма ей не повредит:

человек совсем не одинок!

Кто-нибудь всегда за ним следит.

* * *

С душою, раздвоенной, как копыто,

обеим чужероден я отчизнам —

еврей, где гоношат антисемиты,

и русский, где грешат сионанизмом.

* * *

Теснее круг. Все реже встречи.

Летят утраты и разлуки;

иных уж нет, а те далече,

а кто ослаб, выходит в суки.

* * *

Бог техники – иной, чем бог науки;

искусства бог – иной, чем бог войны;

и Бог любви слабеющие руки

над ними простирает с вышины.

* * *

За столькое приходится платить,

покуда протекает бытие,

что следует судьбу благодарить

за случаи, где платишь за свое.

* * *

В наших джунглях, свирепых и каменных,

не боюсь я злодеев старинных,

а боюсь я невинных и праведных,

бескорыстных, святых и невинных.

* * *

Уходят сыновья, задрав хвосты,

и дочери томятся, дома сидя;

мы садим семена, растим цветы,

а после только ягодицы видим.

* * *

Когда кругом кишит бездарность,

кладя на жизнь свое клише,

в изгойстве скрыта элитарность,

весьма полезная душе.

* * *

Мне жаль небосвод этот синий,

жаль землю и жизни осколки;

мне страшно, что сытые свиньи

страшней, чем голодные волки.

* * *

Друзья всегда чуть привередливы.

И осмеять имеют склонность.

Друзья всегда чуть надоедливы.

Как верность и определенность.

* * *

Господь посеял нас, как огород,

но в зарослях растений, Им растимых,

мы делимся на множество пород,

частично вообще несовместимых.

* * *

Живу я одиноко и сутуло,

друзья поумирали или служат,

а там, где мне гармония блеснула,

другие просто жопу обнаружат.

* * *

С моим отъездом шов протянется,

кромсая прямо по стране

страну, которая останется,

и ту, которая во мне.

* * *

Я вдруг утратил чувство локтя

с толпой кишащего народа,

и худо мне, как ложке дегтя

должно быть худо в бочке меда.

* * *

На дружеской негромкой сидя тризне,

я думал, пепел стряхивая в блюдце,

как часто неудачники по жизни

в столетиях по смерти остаются.

* * *

Где страсти, где ярость и ужасы,

где рать ополчилась на рать,

блажен, в ком достаточно мужества

на дудочке тихо играть.

* * *

Смешно, как люто гонит нас

в толкучку гомона и пира

боязнь остаться лишний раз

в пустыне собственного мира.

* * *

Разлад отцов с детьми – залог

тех постоянных изменений,

в которых что-то ищет Бог,

играя сменой поколений.

* * *

Свои черты, штрихи и блики

в душе у каждого и всякого,

но непостижно разнолики,

мы одиноки одинаково.

* * *

Меняя цели и названия,

меняя формы, стили, виды, —

покуда теплится сознание,

рабы возводят пирамиды.

* * *

Смешно, когда мужик, цветущий густо,

с родной державой соли съевший пуд,

внезапно обнаруживает грустно,

что, кажется, его давно ебут.

* * *

Блажен, кто в заботе о теле

всю жизнь положил ради хлеба,

но небо светлее над теми,

кто изредка смотрит на небо.

* * *

Свечение души разнообразно,

незримо, ощутимо и пронзительно;

душевная отравленность – заразна,

душевное здоровье – заразительно.

* * *

Уехать. И жить в безопасном тепле.

И помнить. И мучиться ночью.

Примерзла душа к этой стылой земле,

вросла в эту гиблую почву.

* * *

Во всем, что видит или слышит,

предлог для грусти находя,

зануда – нечто вроде крыши,

текущей даже без дождя.

* * *

Друзья мои! Навек вам нежно предан,

я щедростью душевной вашей взыскан;

надеюсь, я не буду вами предан,

и этот долг не будет вами взыскан.

* * *

На нас нисходит с высоты

от вида птичьего полета

то счастье сбывшейся мечты,

то капля жидкого помета.

* * *

Жил человек в эпохе некой,

твердил с упрямостью свое,

она убила человека,

и стал он гордостью ее.

* * *

Нету бедственней в жизни беды,

чем разлука с любимой сумятицей:

человек без привычной среды

очень быстро становится Пятницей.

* * *

Проста нашей психики сложность,

ничуть не сложнее, чем прежде:

надежда – важней, чем возможность

когда-нибудь сбыться надежде.

* * *

Мы – умны, а вы – увы,

что печально, если

жопа выше головы,

если жопа в кресле.

* * *

Звоните поздней ночью мне, друзья,

не бойтесь помешать и разбудить;

кошмарно близок час, когда нельзя

и некуда нам будет позвонить.

3

В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНОЕ ДЕЛО Я БЫЛ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО

* * *

В стране рабов, кующих рабство,

среди блядей, поющих блядство,

мудрец живет анахоретом,

по ветру хер держа при этом.

* * *

Как нелегко в один присест,

колеблясь даже, если прав,

свою судьбу – туманный текст —

прочесть, нигде не переврав.

* * *

Себя расточая стихами

и век промотавши, как день,

я дерзко хватаю руками

то эхо, то запах, то тень.

* * *

На все происходящее гляжу

и думаю: огнем оно гори;

но слишком из себя не выхожу,

поскольку царство Божие – внутри.

* * *

Прожив полвека день за днем

и поумнев со дня рождения,

теперь я легок на подъем

лишь для совместного падения.

* * *

Красив, умен, слегка сутул,

набит мировоззрением,

вчера в себя я заглянул

и вышел с омерзением.

* * *

В живую жизнь упрямо верил я,

в простой резон и в мудрость шутки,

а все высокие материи

блядям раздаривал на юбки.

* * *

Толстухи, щепки и хромые,

страшилы, шлюхи и красавицы

как параллельные прямые

в моей душе пересекаются.

* * *

Я не стыжусь, что ярый скептик

и на душе не свет, а тьма;

сомненье – лучший антисептик

от загнивания ума.

* * *

Будущее – вкус не портит мне,

мне дрожать за будущее лень;

думать каждый день о черном дне —

значит делать черным каждый день.

* * *

Мне моя брезгливость дорога,

мной руководящая давно:

даже чтобы плюнуть во врага,

я не набираю в рот гавно.

* * *

Я был везунчик и счастливчик,

судил и мыслил просвещенно,

и не один прелестный лифчик

при мне вздымался учащенно.

* * *

Мой небосвод хрустально ясен

и полон радужных картин

не потому, что мир прекрасен,

а потому, что я – кретин.

* * *

На дворе стоит эпоха,

а в углу стоит кровать,

и когда мне с бабой плохо,

на эпоху мне плевать.

* * *

Я держусь лояльной линии

с нравом времени крутым;

лучше быть растленным циником,

чем подследственным святым.

* * *

В юности ждал я радости

от суеты и свиста,

а превращаюсь к старости

в домосексуалиста.

* * *

Я живу – не придумаешь лучше,

сам себя подпирая плечом,

сам себе одинокий попутчик,

сам с собой не согласный ни в чем.

* * *

Пишу не мерзко, но неровно;

трудиться лень, а праздность злит.

Живу с еврейкой полюбовно,

хотя душой – антисемьит.

* * *

Я оттого люблю лежать

и в потолок плюю,

что не хочу судьбе мешать

кроить судьбу мою.

* * *

Все вечные жиды во мне сидят —

пророки, вольнодумцы, торгаши,

и, всласть жестикулируя, галдят

в потемках неустроенной души.

* * *

Я ни в чем на свете не нуждаюсь,

не хочу ни почестей, ни славы;

я своим покоем наслаждаюсь,

нежным, как в раю после облавы.

* * *

Пока не поставлена клизма,

я жив и довольно живой;

коза моего оптимизма

питается трын-травой.

* * *

С двух концов я жгу свою свечу,

не жалея плоти и огня,

чтоб, когда навеки замолчу,

близким стало скучно без меня.

* * *

Ничем в герои не гожусь —

ни духом, ни анфасом;

и лишь одним слегка горжусь —

что крест несу с приплясом.

* * *

Я к тем, кто краен и неистов,

утратил прежний интерес:

чем агрессивней прогрессисты,

тем безобразнее прогресс.

* * *

Пусть гоношит базар напрасный

кто видит цель. А я же лично

укрылся в быт настолько частный,

что и лица лишен частично.

* * *

Я понял вдруг, что правильно живу,

что чист и, слава Богу, небездарен,

по чувству, что во сне и наяву

за все, что происходит, благодарен.

* * *

Это счастье – дворец возводить на песке,

не бояться тюрьмы и сумы,

предаваться любви, отдаваться тоске,

пировать в эпицентре чумы.

* * *

Мой разум честно сердцу служит,

всегда шепча, что повезло,

что все могло намного хуже,

еще херовей быть могло.

* * *

Живу, ни во что без остатка не веря,

палю, не жалея, шальную свечу,

молчу о находке, молчу о потере,

а пуще всего о надежде молчу.

* * *

Клянусь компотом детства моего

и старческими грелками клянусь,

что я не испугаюсь ничего,

случайно если истины коснусь.

* * *

Что расти с какого-то момента

мы перестаем – большая жалость:

мне, возможно, два лишь сантиметра

до благоразумия осталось.

* * *

В жизненной коллизии любой

жалостью не суживая веки,

трудно, наблюдая за собой,

думать хорошо о человеке.

* * *

Я не верю вранью отпетому

о просвете во мраке мглистом.

Я отчаялся. И поэтому

стал отчаянным оптимистом.

* * *

На всех перепутьях, что пройдены,

держали, желая мне счастья,

стальные объятия родины

и шею мою, и запястья.

* * *

На дереве своей генеалогии

характер мой отыскивая в предках,

догадываюсь грустно я, что многие

качаются в петле на этих ветках.

* * *

Склонен до всего коснуться глазом

разум неглубокий мой, но дошлый,

разве что в политику ни разу

я не влазил глубже, чем подошвой.

* * *

Во всем со всеми наравне,

как капелька в росе,

в одном лишь был иной, чем все, —

я жить не мог в гавне.

* * *

Любому жребий царственный возможен,

достаточна лишь смелость вжиться в роль,

где уничтожен – лучше, чем ничтожен,

унижен – как низложенный король.

* * *

За то, что смех во мне преобладает

над разумом средь жизненных баталий,

фортуна меня щедро награждает

обратной стороной своих медалей.

* * *

Замкнуто, светло и беспечально

я витаю в собственном дыму;

общей цепью скованный случайно,

лишь сосед я веку своему.

* * *

В этом странном окаянстве —

как живу я? Чем дышу?

Шум и хам царят в пространстве,

шумный хам и хамский шум.

* * *

Когда-нибудь я стану знаменит,

по мне окрестят марку папирос,

и выяснит лингвист-антисемит,

что был я прибалтийский эскимос.

* * *

В эту жизнь я пришел не затем,

чтобы въехать в сенат на коне,

я доволен сполна уже тем,

что никто не завидует мне.

* * *

Отнюдь я не был манекен,

однако не был и в балете;

я тот никто, кто был никем,

и очень был доволен этим.

* * *

Есть мечта у меня, беречь

буду крепость ее настоя:

когда вновь будут книги жечь,

пусть мою огня удостоят.

* * *

Что стал я пролетарием – горжусь;

без устали, без отдыха, без фальши

стараюсь, напрягаюсь и тружусь,

как юный лейтенант – на генеральше.

* * *

Средь шумной жизненной пустыни,

где страсть, и гонор, и борение,

во мне достаточно гордыни,

чтобы выдерживать смирение.

* * *

Каков он, идеальный мой читатель?

С отчетливостью вижу я его:

он скептик, неудачник и мечтатель,

и жаль, что не читает ничего.

* * *

Господь – со мной играет ловко,

а я – над Ним слегка шучу,

по вкусу мне моя веревка,

вот я ногами и сучу.

* * *

Всю молодость любил я поезда,

поэтому тот час мне неизвестен,

когда моя счастливая звезда

взошла и не нашла меня на месте.

* * *

Тюрьма была отнюдь не раем,

но часто думал я, куря,

что, как известно, Бог – не фраер,

а значит, я сижу не зря.

* * *

Множеству того, чем грязно время,

тьме событий, мерзостных и гнусных,

я легко отыскиваю семя

в собственных суждениях и чувствах.

* * *

Блуд мировых переустройств

и бред слияния в экстазе —

имеют много общих свойств

со смерчем смыва в унитазе.

* * *

Эпоха, мной за нравственность горда,

чтоб все об этом ведали везде,

напишет мое имя навсегда

на облаке, на ветре, на дожде.

* * *

Куда по смерти душу примут,

я с Богом торга не веду;

в раю намного мягче климат,

но лучше общество в аду.

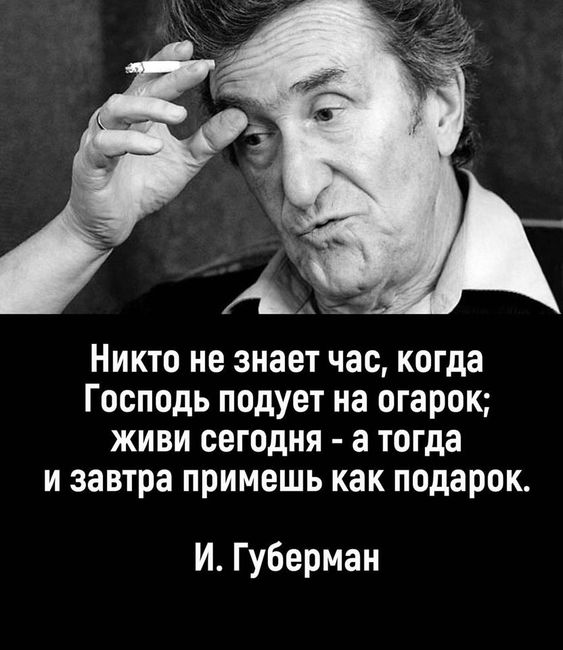

Губерман Игорь Миронович (псевдонимы И.Миронов, Абрам Хайям и др.) (р. 1936) — российский писатель, поэт.

Родился 7 июля 1936 в Харькове. Детство провел в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). После окончания института работал по специальности. Познакомился с А.Гинзбургом — редактором-составителем «самиздатского» журнала «Синтаксис».

Счастье семьи опирается на благоразумие хотя бы одного из супругов.

Губерман Игорь Миронович

Он также знакомится с группой т.н. «лианозовцев», экспериментировавших в теме бытовой прозы. Губерман становится героем фельетона Р.Карпеля Помойка № 8 («Московский комсомолец», 29 сентября 1960): «…инженер Игорь Губерман, известный тем, что он был одним из вдохновителей и организаторов грязных рукописных листков „Синтаксиса“.

Сей „деятель“, дутый, как пустой бочонок, надменный и самовлюбленный, не умеющий толком связать и двух слов, все еще питает надежду на признание» (см. также ЛИАНОЗОВСКАЯ ШКОЛА).

Какое-то время Губерман сочетал работу инженера с

литературной деятельностью.

Сытые свиньи страшней, чем голодные волки.

Губерман Игорь Миронович

Со временем в «самиздате» начинают появляться стихотворные миниатюры Губермана, позднее получившие название «гарики». (Гарик — его домашнее имя). В 1970-е он активный сотрудник и автор самиздатского журнала «Евреи в СССР».

Люди, делавшие этот журнал, видели свою задачу в распространении среди евреев знаний о религии, об истории и языке своего народа; вопрос же об эмиграции считали личным делом каждого.

В 1978 в Израиле ходившие по рукам «гарики» были собраны и изданы отдельной книгой. В 1979 Губерман был приговорен к 5-ти годам лишения свободы. Художественная гипотеза о причинах ареста — в его книге Штрихи к портрету.

В раю намного мягче климат, но лучше общество в аду.

Губерман Игорь Миронович

В заключении он вел дневник, из которого потом родилась

книга Прогулки вокруг барака (1980, опубликована в 1988). «Пусть только

любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону

эти разрозненные записки, — предупреждает

«Пусть только

любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону

эти разрозненные записки, — предупреждает

Только это уже другая проблема. Скука, тоска и омерзение — главное, что я испытал там». Но содержание книги — это история человека, сумевшего остаться Человеком там, где унижением, страхом и скукой / человека низводят в скоты. Помогло четкое сознание: чем век подлей, тем больше чести / тому, кто с ним не заодно. И умение разглядеть человеческое даже в воре, грабителе и убийце.

(Губерман сидел в уголовном лагере). Три героя книги: Писатель, Бездельник и Деляга — три ипостаси автора — помогают сохранить чувство юмора и не поддаться ни унынию, ни гордыне.

Улучшить человека невозможно, и мы великолепны безнадежно.

Губерман Игорь Миронович

Он вернулся из Сибири в 1984. Прописаться не удавалось не

только в Москве, но и в маленьких городках, удаленных от столицы более чем на

100 км. Однако поэт Д.Самойлов прописал его в своем доме в Пярну.

Работал он на Ленинградской студии документальных фильмов. Вскоре Губермана пригласили в ОВИР и сообщили, что считают целесообразным его выезд с семьей в Израиль. Тяжелее всего уезжать нам оттуда, / Где жить невозможно, — написал он впоследствии. С 1988 живет в Иерусалиме.

В Израиле Губерман написал роман Штрихи к портрету (первое издание в России — в 1994). В 1996 в Иерусалиме вышли его мемуары Пожилые записки, в 2001 Книга странствий.

Губерман Игорь Миронович

Но славу ему создали, безусловно, «гарики». Число «гариков»

перевалило за пять тысяч, вместе они образуют некий «гипертекст».

Художественные приемы его стихов типичны для постмодернизма: иронический

перифраз известных выражений (…я мыслил, следователь, но я существую), придание

фразеологизмам прямо противоположного смысла (…был рожден в сорочке, что в

России / всегда вело к смирительной рубашке), центон (есть женщины в русских

селеньях — не по плечу одному), обилие нецензурной («ненормативной») лексики.

Не все критики и не все читатели в восторге от Губермана. Он сам принимает это как должное — «…правы, кто хвалит меня, и правы, кто брызжет хулу»

— (р. 7 июля 1936, Москва), русский писатель. В 1958 окончил Московский институт инженеров транспорта. Автор острых четверостиший («гариков»), в которых часто пренебрегает нормами литературного языка. В 1982 1987 отбывал наказание в исправительно… … Энциклопедический словарь

— (р. 1936), русский писатель. В 196070 х гг. автор научно популярных книг и сценариев для телевидения и кино. В 197984 в заключении и ссылке. С 1988 в Израиле. В афористичных сатирических и иронических стихах миниатюрах… … Большой Энциклопедический словарь

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Губерман. Давид Миронович Губерман … Википедия

Игорь Губерман на обложке книги «Гарики на каждый день» Игорь Миронович Губерман (р. 1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям,… … Википедия

Игорь Губерман на обложке книги «Гарики на каждый день» Игорь Миронович Губерман (р. 1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям,… … Википедия

1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям,… … Википедия

Игорь Губерман на обложке книги «Гарики на каждый день» Игорь Миронович Губерман (р. 1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям,… … Википедия

Игорь Миронович (род. 1936), русский писатель. В 1960 1970 х гг. автор научно популярных книг и сценариев для телевидения и кино. В 1979 84 в заключении и ссылке. С 1988 в Израиле. В афористичных сатирических и ироничных стихах миниатюрах… … Русская история

Губерман фамилия. Известные носители: Губерман, Давид Миронович (1929 2011) советский и российский геолог, академик, директор Научно производственного центра «Кольская сверхглубокая» Губерман, Игорь Миронович (р. 1936) советский … Википедия

На обложке книги «Гарики на каждый день» Игорь Миронович Губерман (р. 1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, «гарикам». Биография… … Википедия

1936, Харьков) русский писатель еврейского происхождения, поэт, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, «гарикам». Биография… … Википедия

Книги

- Пустые хлопоты. Гарики и другие произведения , Губерман Игорь Миронович. «Скорей готов ко встрече с вечностью чем к трезвой жизни деловой, я обеспечен лишь беспечностью, зато в избытке и с лихвой. Из нитей солнечного света, азартом творчества томим, я тку манжеты…

- Десятый дневник , Губерман Игорь Миронович. «Вот я и дожил до восьмидесяти лет. Раньше никогда бы не подумал», -пишет Игорь Губерман. Его новая книга.» Десятый дневник»-собрание забавных историй, интереснейших воспоминаний и мудрых…

Губерман Игорь родился в городе Харькове 07.07.1936 года. Прожил он там всего восемь дней от рождения. И, как говорит сам поэт, «поехал покорять Москву». Мама Игоря окончила консерваторию, отец — экономист. В школе сразу приняли во второй класс, так как уже читал и писал. В 1958 году Игорь окончил МИИТ, и ему вручили диплом инженера-электрика.

В 1958 году Игорь окончил МИИТ, и ему вручили диплом инженера-электрика.

Трудовая и литературная деятельность

По специальности работал в течение нескольких лет. Первый трудовой опыт получил в Башкирии, где работал в качестве машиниста электровоза в течение года. Параллельно трудился над научно-популярными книгами. Как-то удавалось сочетать в то время работу с литературной деятельностью, вспоминает Игорь Губерман. Книги:

- «Третий триумвират» — о методах и средствах кибернетики в биологии (1965).

- «Чудеса и трагедии черного ящика» — об исследовании и возможностях мозга (1968).

- «Освобожденное время» — о руководителе организации «Народная воля» (1975).

- «Бехтерев. Страницы жизни» — о русском психологе и неврологе В. Бехтереве (1976).

Губерман Игорь Миронович написал сценарии к нескольким документальным фильмам, регулярно публиковал очерки и статьи в периодических изданиях. В пятидесятых годах знакомится с А. Гинзбургом и другими свободомыслящими людьми.

Арест и ссылка

Активно участвует в издании подпольного журнала «Евреи в СССР» и публикует там свои произведения. Драматическим моментом его жизни стал арест, по сфабрикованному обвинению. Губерман говорит, что это было предопределено, так как в течение года за ним неотступно следовала черная машина.

Отказался дать показания против редактора и его осудили на 5 лет. Отсидел срок он полностью — с 1979 года по 1984. Это «своеобразное времяпрепровождение» добавило ему жизненного опыта, вспоминает Игорь Губерман. «Биография не сложится» и жизнь может подкинуть любой сюрприз. Самое главное, сохранять бодрость духа и быть честным перед собой. В лагере всегда вел дневники, в 1980 году написал «Прогулки вокруг барака», в основу книги легли дневниковые записи (опубликована в 1988 году).

Эмиграция в Израиль

Вернувшись из заключения, долгое время не мог получить прописку в городе и устроиться работать. Спустя год, когда к власти пришел Горбачев, появилась какая-то надежда, что в стране начались изменения. К сожалению, надежды не оправдались. Семья эмигрировала в Израиль. Собственно, решение уехать было принято давно, но помешал отъезду арест Губермана. Поэтому процесс переезда затянулся на долгие годы.

Переехал в Израиль в 1987 году, как рядовой репатриант. Никакого «особого» интереса к себе, как к известной личности, не заметил. Но, оказалось, что в Израиле у него много читателей. Поэтому творческие встречи с читателями и концерты начались очень быстро.

Всегда разными способами зарабатывал на пропитание, вспоминает Игорь Губерман, биография трудовой деятельности широкая — был и инженером, и прорабом, и слесарем. Когда приехал в Израиль, то был готов ко всему и не ожидал, что сможет прокормить свою семью литературным трудом.

Творчество Губермана

Губерман Игорь Миронович активно занимается литературной деятельностью. А также пишет свои знаменитые четверостишия. Они отличаются юмором и лаконичностью. Частенько в четверостишиях употребляется ненормативная лексика. Он считает ее естественной частью свободного и великого языка.

А также пишет свои знаменитые четверостишия. Они отличаются юмором и лаконичностью. Частенько в четверостишиях употребляется ненормативная лексика. Он считает ее естественной частью свободного и великого языка.

И это нормально, считает Игорь Губерман, биография многих известных личностей да и лучшие произведения русской литературы не один раз подтверждали, что это вполне естественно. Вот сейчас свободная лексика вернулась в современный литературный язык.

Легендарные «гарики»

Свои четверостишия называет «гариками». Когда-то он называл их «дацзыбао» (пропагандистские листовки во время революции в Китае). В семидесятые годы, когда вышли две его книги, перед арестом Губермана, их все называли «еврейские дацзыбао». Но Губерман говорит, что это глупо и неправильно. Решил, что лучше всего называть их «гариками», так как его дома называли не Игорем, а Гариком.

Он не видит в этом ничего странного или предосудительного. Считает, что это очень органично, так как сейчас многие называют четверостишия своим именем и появилось великое множество «мишиков», «ириков», «мариков». В своих «гариках» Губерман частенько высмеивает российскую действительность. Четверостиший уже более четырех тысяч, несколько изданий пережил сборник «Гарики на каждый день». Игорь Губерман опубликовал и другие сборники стихов:

В своих «гариках» Губерман частенько высмеивает российскую действительность. Четверостиший уже более четырех тысяч, несколько изданий пережил сборник «Гарики на каждый день». Игорь Губерман опубликовал и другие сборники стихов:

Игорь Губерман — автор романа «Штрихи к портрету» (1994). Выступает с чтением стихов, рассказов и воспоминаний в США, России, и других странах. Ведущий ряда программ на русском языке на израильском телевидении. Произведения Губермана переведены на английский, итальянский, немецкий и другие языки.

Супруга Губермана Татьяна по образованию филолог. Ко всему, что пишет ее супруг, относится спокойно. Она прекрасно понимает, что образ героя в стихах и автор — это разные вещи. В его семье даже самые «колючие» стихи все воспринимают нормально. Игорь Миронович говорит, что его стихи пытались перевести на другие языки, но из этого ничего не выходит. «Видимо, реалии нашей жизни выразить другим языком довольно трудно», — шутит Губерман.

Игорь Миронович Губерман (евр. יְהוּדָה בֵן מֵאִיר גוּברמן). Родился 7 июля 1936 года в Харькове. Советский и израильский поэт, прозаик. Известен четверостишиями под названием «гарики».

יְהוּדָה בֵן מֵאִיר גוּברמן). Родился 7 июля 1936 года в Харькове. Советский и израильский поэт, прозаик. Известен четверостишиями под названием «гарики».

Отец — Мирон Давыдович Губерман.

Мать — Эмилия Абрамовна Губерман.

Старший брат — Давид Миронович Губерман, академик РАЕН, работал директором Научно-производственного центра «Кольская сверхглубокая», был одним из авторов проекта бурения сверхглубоких скважин.

После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), который окончил в 1958 году, получив диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.

В конце 1950-х познакомился с А. Гинзбургом, издававшим один из первых самиздатских журналов «Синтаксис», а также с рядом других философов, деятелей литературы, изобразительного искусства. Писал научно-популярные книги, но все активнее проявлял себя как поэт-диссидент. В своём «неофициальном» творчестве использовал псевдонимы, например И. Миронов, Абрам Хайям.

Миронов, Абрам Хайям.

Арест и уголовный срок Игоря Губермана

В 1979 году Губерман был арестован по сфальсифицированному обвинению о покупке краденых икон и приговорён к пяти годам лишения свободы. Не желая лишнего политического процесса, власти судили Губермана как уголовника по статье за спекуляцию. Кроме того, одному чиновнику приглянулась его коллекция икон.

Сам Губерман о своем уголовном деле рассказывал: «В то время огромное количество людей сажали по уголовной статье. Помню, меня вызвали в КГБ и предложили посадить главного редактора журнала «Евреи в СССР», с которым я тогда сотрудничал, или сесть самому. Выбора у меня не было. Тут же нашли уголовников, которые показали, что я купил у них пять заведомо краденых икон. А так как при обыске у меня их не нашли, что в общем-то понятно, меня судили еще и за сбыт краденого. В общем, мне светило максимум полтора года. Но следовательница мне призналась, что отсижу я полных пять лет, потому что директору музея в Дмитрове очень понравилась моя коллекция икон. А конфисковать ее могли только, дав мне такой большой срок».

А конфисковать ее могли только, дав мне такой большой срок».

У него конфисковали большую коллекцию живописи, которую он собирал 12 лет: масляные картины, темперные. Кроме того — иконы, скульптуры, большое количество книг.

Попал в исправительно-трудовой лагерь, где вёл дневники. Он вспоминал, что в камере писал на клочках бумаги, которые хранили его сокамерники в сапогах и туфлях. Потом смог передать на свободу через заместителя начальника по режиму Волоколамской тюрьмы. «В тюрьме я встретил разных людей, но ко мне относились очень хорошо. Вообще, к дуракам в России очень хорошо относятся! Кстати, у меня даже кличка была — Профессор. Так она за мной по этапу и тянулась. Потому что я за всех желающих отгадывал кроссворды. А за это мне на прогулочном дворике перекидывали через стену табак», — вспоминал он.

В 1984 году поэт вернулся из Сибири. Долго не мог прописаться в городе и устроиться на работу. Он рассказывал: «Меня не прописывали в Москве. А вот жену с детьми сразу, меня только год спустя прописал у себя Давид Самойлов — в Пярну. Там же я снял с себя судимость. Милиция исправно приходила и проверяла, где я».

Там же я снял с себя судимость. Милиция исправно приходила и проверяла, где я».

В 1988 году Губерман эмигрировал из СССР в Израиль, живёт в Иерусалиме. Часто приезжает в Россию, выступая на поэтических вечерах.

В Израиле он вновь стал коллекционировать и собрал довольно неплохую коллекцию живописи.

Широкую известность и популярность получили его «гарики» — афористичных, сатирических четверостиший. Изначально он называл свои стихи дацзыбао (во времена культурной революции в Китае так назывались большие лозунги). Но в 1978 году друзья издали его книжку в Израиле, назвав «Еврейские дацзыбао». Тогда он решил поменять название своих четверостиший. О том, как появилось это название, он говорил: «Вместе со мной. Меня зовут Игорь, но дома всегда звали Гариком. Бабушка произносила мое имя замечательно: «Гаринька, каждое твое слово лишнее!»».

Вся история нам говорит,

что Господь неустанно творит.

Каждый век появляется гнида

Неизвестного ранее вида.

Является сторонником неформальной лексики: «Ведь без нее литература российская просто невозможна!».

«Меня как непотопляемого оптимиста трудно расстроить. Старость навевает грусть. Правда, я и на эту тему умудряюсь шутить: «В органах слабость, за коликой спазм, старость — не радость, маразм — не оргазм»», — говорил Губерман.

Игорь Губерман — Гарики

Личная жизнь Игоря Губермана:

Женат. Супруга — Татьяна Губерман (в девичестве Либединская), дочь писателей Юрия Либединского и Лидии Либединской. Как говорил Губерман, всю жизнь он был счастлив в браке. «Не знаю, как жена, но выбора у нее просто нет. По совету одного своего приятеля, я при заполнении анкеты в графе «семейное положение» пишу — безвыходное», — шутил он.

В браке родилось двое детей: дочь Татьяна Игоревна Губерман и сын Эмиль Игоревич Губерман.

Дочь — воспитательница в детском саду, раньше занималась кибернетическими машинами. Сын — программист-процессорщик.

У Губермана три внучки и внук.

Библиография Игоря Губермана:

1965 — Третий триумвират

1969 — Чудеса и трагедии чёрного ящика

1974 — Третий триумвират

1977 — Бехтерев: страницы жизни

1978 — Игорь Гарик. «Еврейские Да-Цзы-Бао»

1980 — Еврейские дацзыбао

1982 — Бумеранг

1988 — Прогулки вокруг барака

1988 — «Гарики (Дацзыбао)»

1992 — Гарики на каждый день

1994 — Второй иерусалимский дневник

1994 — Иерусалимские гарики

1994 — Штрихи к портрету

1998 — Гарики из Иерусалима

2002-2010 — Антология Сатиры и Юмора России XX века. Т.17

2003 — Окунь А., Губерман И. Книга о вкусной и здоровой жизни

2004 — Гарики предпоследние. Гарики из Атлантиды

2006 — Второй иерусалимский дневник

2006 — Вечерний звон

2009 — Губерман И., Окунь А. Путеводитель по стране сионских мудрецов

2009 — Книга странствий

2009 — Заметки с дороги

2009 — Пожилые записки

2010 — В любви все возрасты проворны

2010 — Гарики за много лет

2010 — Искусство стареть

2013 — Восьмой дневник

2013 — Иерусалимские дневники

2014 — Дар легкомыслия печальный

2015 — Девятый дневник

2016 — Ботаника любви

2016 — Гарики и проза

2016 — Еврейские мелодии

Гарики Игоря Губермана:

Предпочитая быть романтиком

Во время тягостных решений,

Всегда завязывал я бантиком

Концы любовных отношений.

Давай, Господь, решим согласно,

Определив друг другу роль:

Ты любишь грешников? Прекрасно.

А грешниц мне любить позволь.

Был холост — снились одалиски,

Вакханки, шлюхи, гейши, киски;

Теперь со мной живет жена,

А ночью снится тишина.

Теперь я понимаю очень ясно,

и чувствую, и вижу очень зримо:

неважно, что мгновение прекрасно,

а важно, что оно неповторимо.

За то люблю я разгильдяев,

блаженных духом, как тюлень,

что нет меж ними негодяев

и делать пакости им лень.

и нефтью пахнущей икры

нет ничего дороже смеха,

любви, печали и игры.

Текут рекой за ратью рать,

как это глупо — умирать

за чей-то гонор и амбиции.

Я рад, что вновь сижу с тобой,

сейчас бутылку мы откроем,

мы объявили пьянству бой,

но надо выпить перед боем.

наслоен зыбко и тревожно,

легко в скотину нас вернуть,

Идея найдена не мной,

но это ценное напутствие:

чтоб жить в согласии с женой,

я спорю с ней в ее отсутствие.

Опыт не улучшил никого;

те, кого улучшил, врут безбожно;

опыт — это знание того,

что уже исправить невозможно.

печаль моя, как мир, стара:

повесил зеркало с утра?

Тоскливей ничего на свете нету,

чем вечером, дыша холодной тьмой,

тоскливо закуривши сигарету,

подумать, что не хочется домой.

я вынянчил понятие простое:

Жить, покоем дорожа, —

чтоб душа была свежа,

надо делать то, что страшно.

и смех меня брал на бегу:

и рьяно его берегу.

Слежу со жгучим интересом

за многолетним давним боем.

Во мне воюют ангел с бесом,

а я сочувствую обоим.

Не в силах жить я коллективно:

по воле тягостного рока

мне с идиотами — противно,

а среди умных — одиноко.

Весьма порой мешает мне заснуть

волнующая, как ни поверни,

открывшаяся мне внезапно суть

какой-нибудь немыслимой херни.

С Богом я общаюсь без нытья

и не причиняя беспокойства;

глупо на устройство бытия

жаловаться автору устройства.

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить.

Отменной верности супруг,

Усердный брачных уз невольник —

Такой семейный чертит круг,

Что бабе снится треугольник.

Я женских слов люблю родник

И женских мыслей хороводы,

Поскольку мы умны от книг,

А бабы — прямо от природы.

Красоток я любил не очень

И не по скудности деньжат:

Красоток даже среди ночи

Волнует, как они лежат.

С неуклонностью упрямой

Все на свете своевременно;

Чем невинней дружба с дамой,

тем быстрей она беременна.

Есть дамы: каменны, как мрамор,

И холодны, как зеркала,

Но чуть смягчившись, эти дамы

В дальнейшем липнут, как смола.

Наступила в душе моей фаза

Упрощения жизненной драмы:

Я у дамы боюсь не отказа,

А боюсь я согласия дамы.

Душой и телом охладев,

Я погасил мою жаровню:

Еще смотрю на нежных дев,

А для чего — уже не помню.

Кто ищет истину, держись

У парадокса на краю;

Вот женщины: дают нам жизнь,

А после жить нам не дают.

Бабы одеваются сейчас,

Помня, что слыхали от подружек:

Цель наряда женщины — показ,

Что и без него она не хуже.

На собственном горбу и на чужом

я вынянчил понятие простое:

бессмысленно идти на танк с ножом,

но если очень хочется, то стоит.

За радости любовных ощущений

однажды острой болью заплатив,

мы так боимся новых увлечений,

что носим на душе презерватив.

Жить, покоем дорожа, —

пресно, тускло, простоквашно;

чтоб душа была свежа,

надо делать то, что страшно.

Вчера я бежал запломбировать зуб,

и смех меня брал на бегу:

всю жизнь я таскаю мой будущий труп

и рьяно его берегу.

В наш век искусственного меха

и нефтью пахнущей икры

нет ничего дороже смеха,

любви, печали и игры.

Вся наша склонность к оптимизму —

от неспособности представить,

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить.

Есть личности — святая простота

играет их поступки, как по нотам,

наивность — превосходная черта,

присущая творцам и идиотам.

Текут рекой за ратью рать,

чтобы уткнуться в землю лицами;

как это глупо — умирать

за чей-то гонор и амбиции.

Всего слабей усваивают люди,

взаимным обучаясь отношениям,

что слишком залезать в чужие судьбы

возможно лишь по личным приглашениям.

Слой человека в нас чуть-чуть

наслоен зыбко и тревожно,

легко в скотину нас вернуть,

поднять обратно очень сложно.

Мы сохранили всю дремучесть

былых российских поколений,

но к ним прибавили пахучесть

своих духовных выделений.

Увы, но я не деликатен

и вечно с наглостью циничной

интересуюсь формой пятен

на нимбах святости различной.

Ворует власть, ворует челядь,

вор любит вора укорять;

в Россию можно смело верить,

но ей опасно доверять.

Поездил я по разным странам,

печаль моя, как мир, стара:

какой подлец везде над краном

повесил зеркало с утра?

Мужик тугим узлом совьется,

но, если пламя в нем клокочет,

всегда от женщины добьется

того, что женщина захочет.

Мне моя брезгливость дорога,

мной руководящая давно:

даже чтобы плюнуть во врага,

я не набираю в рот говно.

Живя в загадочной отчизне

из ночи в день десятки лет,

мы пьем за русский образ жизни,

где образ есть, а жизни нет.

Любил я книги, выпивку и женщин

И большего у бога не просил.

Теперь азарт мой возрастом уменьшен,

Теперь уже на книги нету сил.

За то люблю я разгильдяев,

блаженных духом, как тюлень,

что нет меж ними негодяев

и делать пакости им лень.

Вожди России свой народ

во имя чести и морали

опять зовут идти вперед,

а где перед, опять соврали.

Вся история нам говорит,

что Господь неустанно творит:

каждый год появляется гнида

неизвестного ранее вида.

Нам непонятность ненавистна

в рулетке радостей и бед.

Мы даже в смерти ищем смысла,

хотя его и в жизни нет.

Когда, глотая кровь и зубы,

мне доведется покачнуться,

я вас прошу, глаза и губы,

не подвести и улыбнуться.

Читать онлайн «Гарики на все времена. Том 1», Игорь Губерман – ЛитРес

Моей жене Тате – с любовью и благодарностью

Благодарю тебя, Создатель,

что сшит не юбочно, а брючно,

что многих дам я был приятель,

но уходил благополучно.

Благодарю тебя, Творец,

за то, что думать стал я рано,

за то, что к водке огурец

ты посылал мне постоянно.

Благодарю тебя, Всевышний,

за все, к чему я привязался,

за то, что я ни разу лишний

в кругу друзей не оказался.

И за тюрьму благодарю,

она во благо мне явилась,

она разбила жизнь мою

на разных две, что тоже милость.

И одному тебе спасибо,

что держишь меру тьмы и света,

что в мире дьявольски красиво,

и мне доступно видеть это.

В оформлении книги использованы наскальные рисунки древних евреев

ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК

Во что я верю, жизнь любя?

Ведь невозможно жить, не веря.

Я верю в случай, и в себя,

и в неизбежность стука в двери.

1977 год

Я взял табак, сложил белье —

к чему ненужные печали?

Сбылось пророчество мое,

и в дверь однажды постучали.

1979 год

Друзьями и покоем дорожи,

люби, покуда любится, и пей,

живущие над пропастью во лжи

не знают хода участи своей.

1

И я сказал себе: держись,

Господь суров, но прав,

нельзя прожить в России жизнь,

тюрьмы не повидав.

2

Попавшись в подлую ловушку,

сменив невольно место жительства,

кормлюсь, как волк, через кормушку

и охраняюсь, как правительство.

3

Свою тюрьму я заслужил.

Года любви, тепла и света

я наслаждался, а не жил,

и заплатить готов за это.

4

Серебра сигаретного пепла

накопился бы холм небольшой

за года, пока зрело и крепло

все, что есть у меня за душой.

5

Когда нам не на что надеяться

и Божий мир не мил глазам,

способна сущая безделица

пролиться в душу как бальзам.

6

В неволе зависть круче тлеет

и злее травит бытие;

в соседней камере светлее,

и воля ближе из нее.

7

Среди воров и алкоголиков

сижу я в каменном стакане,

и незнакомка между столиков

напрасно ходит в ресторане.

Дыша духами и туманами,

из кабака идет в кабак

и тихо плачет рядом с пьяными,

что не найдет меня никак.

8

Думаю я, глядя на собрата, —

пьяницу, подонка, неудачника, —

как его отец кричал когда-то:

«Мальчика! Жена родила мальчика!»

9

Несчастья освежают нас и лечат

и раны присыпают слоем соли;

чем ниже опускаешься, тем легче

дальнейшее наращиванье боли.

10

На крайности последнего отчаянья

негаданно-нежданно всякий раз

нам тихо улыбается случайная

надежда, оживляющая нас.

11

Страны моей главнейшая опора —

не стройки сумасшедшего размаха,

а серая стандартная контора,

владеющая ниточками страха.

12

Тлетворной мы пропитаны смолой

апатии, цинизма и безверия.

Связавши их порукой круговой,

на них, как на китах, стоит империя.

13

Как же преуспели эти суки,

здесь меня гоняя, как скотину,

я теперь до смерти буду руки

при ходьбе закладывать за спину.

14

Повсюду, где забава и забота,

на свете нет страшнее ничего,

чем цепкая серьезность идиота

и хмурая старательность его.

15

Здесь радио включают, когда бьют,

и музыкой притушенные крики

звучат как предъявляемые в суд

животной нашей сущности улики.

16

Томясь тоской и самомнением,

не сетуй всуе, милый мой,

жизнь постижима лишь в сравнении

с болезнью, смертью и тюрьмой.

17

Плевать, что небо снова в тучах

и гнет в тоску блажная высь,

печаль души врачует случай,

а он не может не найтись.

18

Еда, товарищи, табак,

потом вернусь в семью;

я был бы сволочь и дурак,

ругая жизнь мою.

19

Я заметил на долгом пути,

что, работу любя беззаветно,

палачи очень любят шутить

и хотят, чтоб шутили ответно.

20

Из тюрьмы ощутил я страну —

даже сердце на миг во мне замерло —

всю подряд в ширину и длину

как одну необъятную камеру.

21

Бог молча ждет нас. Боль в груди.

Туман. Укол. Кровать.

И жар тоски, что жил в кредит

и нечем отдавать.

22

Я ночью просыпался и курил,

боясь, что то же самое приснится:

мне машет стая тысячами крыл,

а я с ней не могу соединиться.

23

Прихвачен, как засосанный в трубу,

я двигаюсь без жалобы и стона,

теперь мою дальнейшую судьбу

решит пищеварение закона.

24

Прощай, удача, мир и нега!

Мы привыкаем ко всему;

от невозможности побега

я полюбил свою тюрьму.

25

У жизни человеческой на дне,

где мерзости и боль текущих бед,

есть радости, которые вполне

способны поддержать душевный свет.

26

Там, на утраченной свободе,

в закатных судорогах дня

ко мне уныние приходит,

а я в тюрьме, и нет меня.

27

Империи летят, хрустят короны,

история вершит свой самосуд,

а нам сегодня дали макароны,

а завтра – передачу принесут.

28

Когда уходит жить охота

и в горло пища не идет,

какое счастье знать, что кто-то

тебя на этом свете ждет.

29

Здесь жестко стелется кровать,

здесь нет живого шума,

в тюрьме нельзя болеть и ждать,

но можно жить и думать.

30

Что я понял с тех пор, как попался?

Очень много. Почти ничего.

Человеку нельзя без пространства,

и пространство мертво без него.

31

Мой ум имеет крайне скромный нрав,

и наглость мне совсем не по карману,

но если положить, что Дарвин прав,

то Бог создал всего лишь обезьяну.

32

Мы жизни наши ценим слишком низко,

меж тем как то медвяная, то деготь

история течет настолько близко,

что пальцами легко ее потрогать.

33

Я теперь вкушаю винегрет

сетований, ругани и стонов,

принят я на главный факультет

университета миллионов.

34

С годами жизнь пойдет налаженней

и все забудется, конечно,

но хрип ключа в замочной скважине

во мне останется навечно.

35

В любом из нас гармония живет

и в поисках, во что ей воплотиться,

то бьется, как прихваченная птица,

то пляшет и невнятицу поет.

36

Для райского климата райского сада,

где все зеленеет от края до края,

тепло поступает по трубам из ада,

а топливо ада – растительность рая.

37

Россия безнадежно и отчаянно

сложилась в откровенную тюрьму,

где бродят тени Авеля и Каина

и каждый сторож брату своему.

38

Был юн и глуп, ценил я сложность

своих знакомых и подруг,

а после стал искать надежность,

и резко сузился мой круг.

39

Душа предметов призрачна с утра,

мертва природа стульев и буфетов,

потом приходит сумерек пора,

и зыбко оживает мир предметов.

40

Из тюрьмы собираюсь я вновь

по пути моих предков-скитальцев;

увезу я отсюда любовь,

а оставлю оттиски пальцев.

41

Последняя ночная сигарета

потрескивает искрами костра,

комочек благодарственного света

домашним, кто прислал его вчера.

42

Бывает в жизни миг зловещий —

как чувство чуждого присутствия —

когда тебя коснутся клещи

судьбы, не знающей сочувствия.

43

Устал я жить как дилетант,

я гласу Божескому внемлю

и собираюсь свой талант

навек зарыть в Святую землю.

44

В неволе все с тобой на «ты»,

но близких вовсе нет кругом,

в неволе нету темноты,

но даже свет зажжен врагом.

45

Судьба мне явно что-то роет,

сижу на греющемся кратере,

мне так не хочется в герои,

мне так охота в обыватели!

46

Допрос был пустой, как ни бились…

Вернулся на жесткие нары.

А нервы сейчас бы сгодились

на струны для лучшей гитары.

47

В беде я прелесть новизны

нашел, утратив спесь,

и, если бы не боль жены,

я был бы счастлив здесь.

48

Не тем страшна глухая осень,

что выцвел, вянешь и устал,

а что уже под сердцем носим

растущий холода кристалл.

49

Сколько силы, тюрьма, в твоей хватке!

Мне сегодня на волю не хочется,

словно ссохлась душа от нехватки

темноты, тишины, одиночества.

50

Не требуют от жизни ничего

российского Отечества сыны,

счастливые незнанием того,

чем именно они обделены.

51

В объятьях водки и режима

лежит Россия недвижимо,

и только жид, хотя дрожит,

но по веревочке бежит.

52

Когда судьба, дойдя до перекрестка,

колеблется, куда ей повернуть,

не бойся неназойливо, но жестко

слегка ее коленом подтолкнуть.

53

Разгульно, раздольно, цветисто,

стремясь догореть и излиться,

эпохи гниют живописно,

но гибельно для очевидца.

54

Зачем в герое и в ничтожестве

мы ищем сходства и различия?

Ища величия в убожестве.

Познав убожество величия.

55

В России слезы светятся сквозь смех,

Россию Бог безумием карал,

России послужили больше всех

те, кто ее сильнее презирал.

56

Я стараюсь вставать очень рано

и с утра для душевной разминки

сыплю соль на душевные раны

и творю по надежде поминки.

57

Впервые жизнь явилась мне

всей полнотой произведения:

у бытия на самом дне —

свои высоты и падения.

58

С утра на прогулочном дворике

лежит свежевыпавший снег

и выглядит странно и горько,

как новый в тюрьме человек.

59

Сижу пока под следственным давлением

в одном из многих тысяч отделений;

вдыхают прокуроры с вожделением

букет моих кошмарных преступлений.

60

В тюрьме я учился по жизням соседним,

сполна просветившись догадкою главной,

что надо делиться заветным последним —

для собственной пользы, неясной, но явной.

61

Жаль мне тех, кто тюрьмы не изведал,

кто не знает ее сновидений,

кто не слышал неспешной беседы

о бескрайностях наших падений.

62

Тюремная келья, монашеский пост,

за дверью солдат с автоматом,

и с утренних зорь до полуночных звезд —

молитва, творимая матом.

63

Вокруг себя едва взгляну,

с тоскою думаю холодной:

какой кошмар бы ждал страну,

где власть и впрямь была народной.

64

В тюрьме я в острых снах переживаю

такую беготню по приключениям,

как будто бы сгущенно проживаю

то время, что убито заключением.

65

Когда уход из жизни близок,

хотя не тотчас, не сейчас,

душа, предощущая вызов,

духовней делается в нас.

66

Не потому ли мне так снятся

лихие сны почти все ночи,

что Бог позвал меня на танцы,

к которым я готов не очень?

67

Всмотревшись пристрастно и пристально,

я понял, что надо спешить,

что жажда покоя и пристани

вот-вот помешает мне жить.

68

У старости есть мания страдать

в томительном полночном наваждении,

что попусту избыта благодать,

полученная свыше при рождении.

69

Не лезь, мой друг, за декорации —

зачем ходить потом в обиде,

что благороднейшие грации

так безобразны в истом виде.

70

Вчера сосед по нарам взрезал вены;

он смерти не искал и был в себе,

он просто очень жаждал перемены

в своей остановившейся судьбе.

71

Я скепсисом съеден и дымом пропитан,

забыта весна и растрачено лето,

и бочка иллюзий пуста и разбита,

а жизнь – наслаждение, полное света.

72

Я что-то говорю своей жене,

прищурившись от солнечного глянца,

а сын, поймав жука, бежит ко мне.

Такие сны в тюрьме под утро снятся.

73

Вот и кости ломит в непогоду,

хрипы в легких чаще и угарней;

возвращаясь в мертвую природу,

мы к живой добрей и благодарней.

74

Все, что пропустил и недоделал,

все, чем по-дурацки пренебрег,

в памяти всплывает и умело

ночью прямо за душу берет.

75

Блажен, кто хлопотлив и озабочен

и ночью видит сны, что снова день,

и крутится с утра до поздней ночи,

ловя свою вертящуюся тень.

76

Где крыша в роли небосвода —

свой дух, свой быт, своя зима,

своя печаль, своя свобода

и даже есть своя тюрьма.

77

Мое безделье будет долгим,

еще до края я не дожил,

а те, кто жизнь считает долгом,

пусть объяснят, кому я должен.

78

Наклонись, философ, ниже,

не дрожи, здесь нету бесов,

трюмы жизни пахнут жижей

от общественных процессов.

79

Курилки, подоконники, подъезды,

скамейки у акаций густолистых —

все помощи там были безвозмездны,

все мысли и советы бескорыстны.

Теперь, когда я взвешиваю слово

и всякая наивность неуместна,

я часто вспоминаю это снова:

курилки, подоконники, подъезды.

80

Чуть пожил – и нет меня на свете —

как это диковинно, однако;

воздух пахнет сыростью, и ветер

воет над могилой, как собака.

81

Весной я думаю о смерти.

Уже нигде. Уже никто.

Как будто был в большом концерте

и время брать внизу пальто.

82

По камере то вдоль, то поперек,

обдумывая жизнь свою, шагаю

и каждый возникающий упрек

восторженно и жарко отвергаю.

83

В неволе я от сытости лечился,

учился полувзгляды понимать,

с достоинством проигрывать учился

и выигрыш спокойно принимать.

84

Тюрьмой сегодня пахнет мир земной,

тюрьма сочится в души и умы,

и каждый, кто смиряется с тюрьмой,

становится строителем тюрьмы.

85

Ветреник, бродяга, вертопрах,

слушавшийся всех и никого,

лишь перед неволей знал я страх,

а теперь лишился и его.

86

В тюрьме, где ощутил свою ничтожность,

вдруг чувствуешь, смятение тая,

бессмысленность, бесцельность, безнадежность

и дикое блаженство бытия.

87

Тюрьмою наградила напоследок

меня отчизна-мать, спасибо ей,

я с радостью и гордостью изведал

судьбу ее не худших сыновей.

88

Когда, убогие калеки,

мы устаем ловить туман,

какое счастье знать, что реки

впадут однажды в океан.

89

Здесь ни труда, ни алкоголя,

а большинству беда втройне —

еще и каторжная доля

побыть с собой наедине.

90

Напрасны страх, тоска и ропот,

когда судьба влечет во тьму;

в беде всегда есть новый опыт,

полезный духу и уму.

91

А часто в час беды, потерь и слез,

когда несчастья рыщут во дворе,

нам кажется, что это не всерьез,

что вон уже кричат – конец игре.

92

Всю жизнь я больше созерцал,

а утруждался очень мало,

светильник мой, хотя мерцал,

но сквозь бутыль и вполнакала.

93

Года промчатся быстрой ланью,

укроет плоть суглинка пласт,

и Бог-отец могучей дланью

моей душе по жопе даст.

94

В тюрьму я брошен так давно,

что сжился с ней, признаться честно;

в подвалах жизни есть вино,

какое воле неизвестно.

95

Какое это счастье: на свободе

со злобой и обидой через грязь

брести домой по мерзкой непогоде

и чувствовать, что жизнь не удалась.

96

Глаза упавшего коня,

огромный город без движения,

помойный чан при свете дня —

моей тюрьмы изображение.

97

Стихов довольно толстый томик,

отмычку к райским воротам,

а также свой могильный холмик

меняю здесь на бабу там!

98

В тюрьме вечерами сидишь молчаливо

и очень на нары не хочется лезть,

а хочется мяса, свободы и пива

и изредка – славы, но чаще – поесть.

99

В наш век искусственного меха

и нефтью пахнущей икры

нет ничего дороже смеха,

любви, печали и игры.

100

Тюрьма – не только боль потерь.

Источник темных откровений,

тюрьма еще окно и дверь

в пространство новых измерений.

101

В тюрьму посажен за грехи

и сторожимый мразью разной,

я душу вкладывал в стихи,

а их носил под пяткой грязной.

102

И по сущности равные шельмы,

и по глупости полностью схожи

те, кто хочет купить подешевле,

те, кто хочет продать подороже.

103

Взломщики, бандиты, коммунары,

взяточники, воры и партийцы —

сотни тел полировали нары,

на которых мне сейчас не спится.

Тени их проходят предо мною

кадрами одной кошмарной серии,

и волной уходят за волною

жертвы и строители империи.

104

Грабительство, пьяная драка,

раскража казенного груза…

Как ты незатейна, однако,

российской преступности Муза!

105

Все дороги России – беспутные,

все команды в России – пожарные,

все эпохи российские – смутные,

все надежды ее – лучезарные.

106

Меня не оставляет ни на час

желание кому-то доказать,

что беды, удручающие нас,

на самом деле тоже благодать.

107

Божий мир так бестрепетно ясен

и, однако, так сложен притом,

что никак и ничуть не напрасен

страх и труд не остаться скотом.

108

На улице сейчас – как на душе:

спокойно, ясно, ветрено немного,

и жаль слегка, что главная дорога,

по-видимому, пройдена уже.

109

Есть еле слышный голос крови,

наследства предков тонкий глас,

он сводит или прекословит,

когда судьба сближает нас.

110

Нет, не судьба творит поэта,

он сам судьбу свою творит,

судьба – платежная монета

за все, что вслух он говорит.

111

Вослед беде идет удача,

а вслед удачам – горечь бед;

мир создан так, а не иначе,

и обижаться смысла нет.

112

Живущий – улыбайся в полный рот

и чаще пей взбодряющий напиток;

в ком нет веселья – в рай не попадет,

поскольку там зануд уже избыток.

113

Последнюю в себе сломив твердыню

и смыв с лица души последний грим,

я, Господи, смирил свою гордыню,

смири теперь свою – поговорим.

114

Я глубже начал видеть пустоту,

и чавкающей грязи плодородность,

и горечь, что питает красоту,

и розовой невинности бесплодность.

115

Искрение, честность, метание,

нелепости взрывчатой смелости —

в незрелости есть обаяние,

которого нету у зрелости.

116

Чем нынче занят? Вновь и снова

в ночной тиши и свете дня

я ворошу золу былого,

чтоб на сейчас найти огня.

117

Как никакой тяжелый час,

как никакие зной и холод,

насквозь просвечивает нас

рентген души – тюремный голод.

118

Нет, не бездельник я, покуда голова

работает над пряжею певучей;

я в реки воду лью, я в лес ношу дрова,

я ветру дую вслед, гоняя тучи.

119

Вот человек. Лицо и плечи.

Тверда рука. Разумна речь.

Он инженер. Он строил печи,

чтобы себе подобных жечь.

120

Не страшно, а жаль мне подонка,

пуглив его злобный оскал,

похожий на пса и ребенка,

он просто мужчиной не стал.

121

У прошлого есть запах, вкус и цвет,

стремление учить, влиять и значить,

и только одного, к несчастью, нет —

возможности себя переиначить.

122

Двуногим овцам нужен сильный пастырь.

Чтоб яростен и скор. Жесток и ярок.

Но изредка жалел и клеил пластырь

на раны от зубов его овчарок.

123

Не спорю, что разум, добро и любовь

движение мира ускорили,

но сами чернила истории – кровь

людей, непричастных к истории.

124

Соблазн тюремных искушений

однообразен, прям и прост:

избегнуть боли и лишений,

но завести собачий хвост.

125

Пока я немного впитал с этих стен,

их духом омыт не вполне,

еще мне покуда больнее, чем тем,

кого унижают при мне.

126

До края дней теперь удержится

во мне рожденная тюрьмой

беспечность узников и беженцев,

уже забывших путь домой.

127

По давней наблюдательности личной

забавная печальность мне видна:

гавно глядит на мир оптимистичней,

чем те, кого воротит от гавна.

128

В столетии ничтожном и великом,

дивясь его паденьям и успехам,

топчусь между молчанием и криком,

мечусь между стенанием и смехом.

129

Течет апрель, водой звеня,

мир залит воздухом и светом;

мой дом печален без меня,

и мне приятно знать об этом.

130

Боюсь, что враг душевной смуты,

не мизантроп, но нелюдим,

Бог выключается в минуты,

когда Он нам необходим.

131

Везде, где наш рассудок судит верно,

выходит снисхождение и милость;

любая справедливость милосердна,

а иначе она не справедливость.

132

Вот небо показалось мне с овчину,

и в пятки дух от ужаса сорвался,

и стал я пробуждать в себе мужчину,

однако он никак не отозвался.

133

Я уношу, помимо прочего,

еще одно тюрьмы напутствие:

куда трудней, чем одиночество,

его немолчное отсутствие.

134

Не во тьме мы оставим детей,

когда годы сведут нас на нет;

время светится светом людей,

много лет как покинувших свет.

135

Неощутим и невесом,

тоской бесплотности несомый,

в тюрьму слетает частый сон

о жизни плотской и весомой.

136

Я рад, что знаю вдохновение,

оно не раз во мне жило,

оно легко, как дуновение,

и, как похмелье, тяжело.

137

Жаждущих уверовать так много,

что во храмах тесно стало вновь,

там через обряды ищут Бога,

как через соитие – любовь.

138

Как мечту, как волю, как оазис —

жду каких угодно перемен,

столько жизней гасло до меня здесь,

что тлетворна память этих стен.

139

Когда с самим собой наедине

обкуривал я грязный потолок,

то каялся в единственной вине —

что жил гораздо медленней, чем мог.

140

Мне наплевать на тьму лишений

и что меня пасет свинья,

мне жаль той сотни искушений,

которым сдаться мог бы я.

141

Волшебный мир, где ты с подругой;

женой становится невеста;

жена становится супругой,

и мир становится на место.

142

Надо жить, и единственно это

надо делать в любви и надежде;

равнодушно вращает планета

кости всех, кто познал это прежде.

143

Фортуна – это женщина, уступка

ей легче, чем решительный отказ,

а пластика просящего поступка

зависит исключительно от нас.

144

Не наблюдал я никогда

такой же честности во взорах

ни в ком за все мои года,

как в нераскаявшихся ворах.

145

Лежу на нарах без движения,

на стены сумрачно гляжу;

жизнь – это самовыражение,

за это здесь я и сижу.

146

Мы постоянно пашем пашни

или возводим своды башен,

где днем еще позавчерашним

мы хоронили близких наших.

147

Горит ночной плафон огнем вокзальным,

и я уже настолько здесь давно,

что выглядит былое нереальным

и кажется прочитанным оно.

148

Сгущается вокруг тугой туман,

а я в упор не вижу черных дней —

природный оптимизм, как талисман,

хранит меня от горя стать умней.

149

За то, что я сидел в тюрьме,

потомком буду я замечен,

и сладкой чушью обо мне

мой образ будет изувечен.

150

Мне жизнь тюрьму, как сон, послала,

так молча спит огонь в золе,

земля – надевши снежный саван,

и семя, спящее в земле.

151

Не сваливай вину свою, старик,

о предках и эпохе спор излишен;

наследственность и век – лишь черновик,

а начисто себя мы сами пишем.

152

Любовная ложь и любезная лесть,

хотя мы и знаем им цену,

однако же вновь побуждают нас лезть

на стену, опасность и сцену.

153

Поскольку предан я мечтам,

то я сижу в тюрьме не весь,

а часть витает где-то там,

и только часть ютится здесь.

154

Любовь, ударившись о быт,

скудеет плотью, как старуха,

а быт безжизнен и разбит,

как плоть, лишившаяся духа.

155

Есть безделья, которые выше трудов,

как монеты различной валюты,

есть минуты, которые стоят годов,

и года, что не стоят минуты.

156

О чем ты молишься, старик?

О том, чтоб ночью в полнолуние

меня постигло хоть на миг

любви забытое безумие.

157

Нужда и несчастье, тоска и позор —

единственно верные средства,

чтоб мысли и света соткался узор,

оставшись потомку в наследство.

158

О том, что подлость заразительна

и через воздух размножается,

известно всем, но утешительно,

что ей не каждый заражается.

159

Не знаю вида я красивей,

чем в час, когда взошла луна

в тюремной камере в России

зимой на волю из окна.

160

Сижу в тюрьме, играя в прятки

с весной, предательски гнилой,

а дни мелькают, словно пятки

моей везучести былой.

161

По счастью, я не муж наук,

а сын того блажного племени,

что слышит цвет и видит звук

и осязает запах времени.

162

То ли поздняя ночь, то ли ранний рассвет.

Тишина. Полумрак. Полусон.

Очень ясно, что Бога в реальности нет.

Только в нас. Ибо мы – это Он.

163

Вчера я так вошел в экстаз,

ища для брани выражения,

что только старый унитаз

такие знает извержения.

164

Как сушат нас число и мера!

Наседка века их снесла.

И только жизнь души и хера

не терпит меры и числа.

165

Счастливый сон: средь вин сухих,

с друзьями в прениях бесплодных

за неименьем дел своих

толкую о международных.

166

Нас продают и покупают,

всмотреться если – задарма:

то в лести густо искупают,

то за обильные корма.

И мы торгуемся надменно,

давясь то славой, то рублем,

а все, что истинно бесценно,

мы только даром отдаем.

167

Чтоб хоть на миг унять свое

любви желание шальное,

мужик посмеет сделать все,

а баба – только остальное.

168

Как безумец, я прожил свой день,

я хрипел, мельтешил, заикался;

я спешил обогнать свою тень

и не раз об нее спотыкался.

169

Со всеми свой и внешностью как все,

я чувствую, не в силах измениться,

что я чужая спица в колесе,

которое не нужно колеснице.

170

Беды и горечи микробы

витают здесь вокруг и рядом;

тюрьма – такой источник злобы,

что всю страну питает ядом.

171

Про все, в чем убежден я был заочно,

в тюрьме поет неслышимая скрипка:

все мертвое незыблемо и прочно,

живое – и колеблемо, и зыбко.

172

Забавно слушать спор интеллигентов