Стихи про любовь иосиф бродский: Стихи о любви Иосифа Бродского

Иосиф Бродский — Я вас любил: читать стих, текст стихотворения полностью

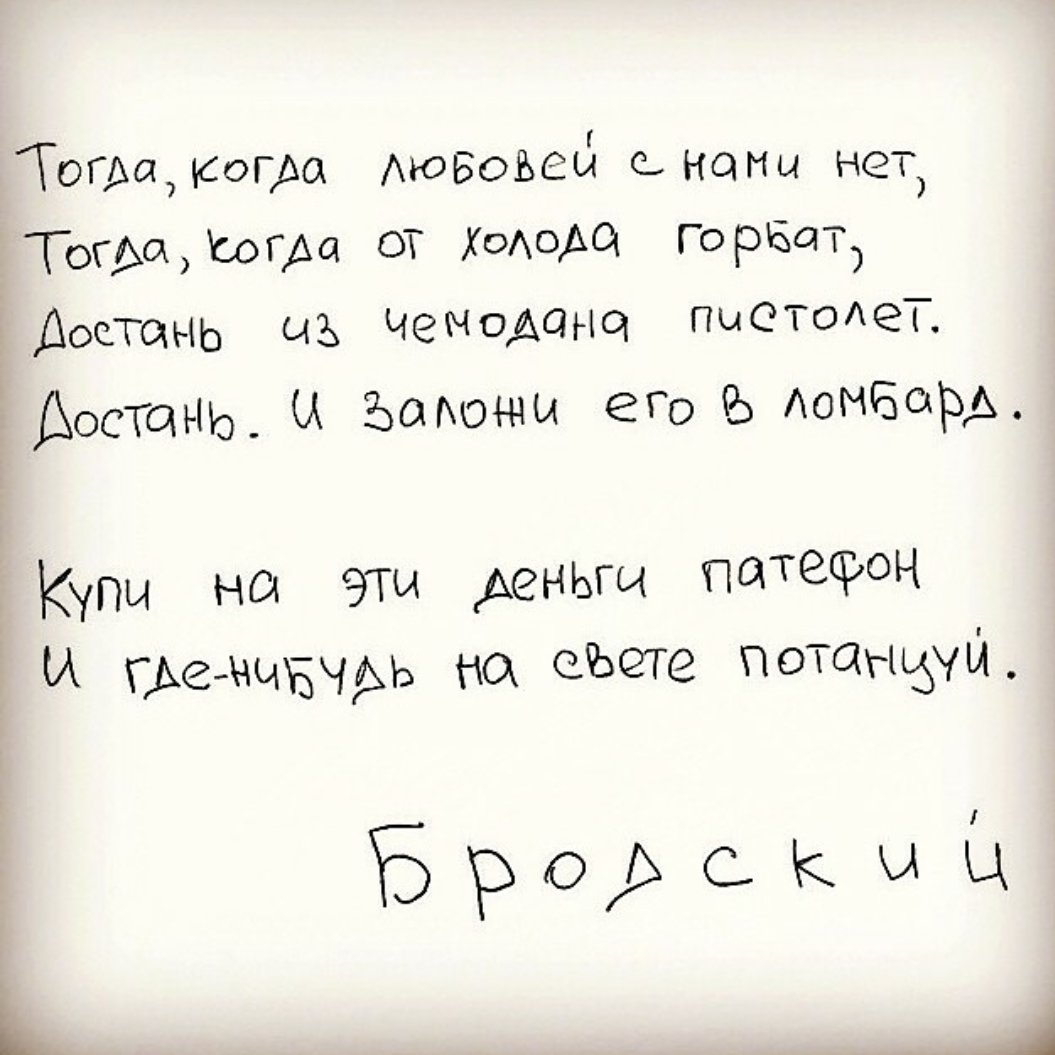

Шестой из «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» Иосифа Бродского — вызывающая перелицовка пушкинского «оригинала»:

Я вас любил. Любовь еще (возможно,

что просто боль) сверлит мои мозги.

Все разлетелось к черту на куски.

Я застрелиться пробовал, но сложно

с оружием. И далее: виски:

в который вдарить? Портила не дрожь, но

задумчивость. Черт! Все не по-людски!

Я вас любил так сильно, безнадежно,

как дай вам Бог другими — но не даст!

Он, будучи на многое горазд,

не сотворит — по Пармениду — дважды

сей жар в крови, ширококостный хруст,

чтоб пломбы в пасти плавились от жажды

коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

1974

Сравнительный анализ стихотворения «Я вас любил» Бродского и Пушкина

Относительно творчества Бродского имеются два противоположных мнения. Согласно первому поэт является несомненным светилом русской поэзии, «вторым Пушкиным», который продолжил лучшие традиции великого предшественника и внес значительный вклад в национальную культуру.

В этом смысле очень интересен анализ произведения Бродского «20 сонетов к Марии Стюарт», особенно шестой сонет, который прямо перекликается со стихотворением Пушкина «Я вас любил». Лирический герой Бродского обращает внимание на каменную статую Марии Стюарт. Шестой сонет представляет собой признание в любви исторической личности, в котором проглядывает личная любовная история поэта.

Бродский использует знаменитое стихотворение Пушкина, но значительно искажает его смысл и общее настроение. Сразу же бросается в глаза намеренное «приземление» языка. Поэт использует грубые, близкие к нецензурным, выражения: «разлетелось к черту», «вдарить», «пломбы в пасти». Рядом с ними находятся и торжественные «высокие» фразы: «дай Вам бог», «жар в груди». Возникшая «мешанина» слов производит огромное эмоциональное впечатление.

Возникшая «мешанина» слов производит огромное эмоциональное впечатление.

Создается чувство, что Бродский просто пародирует и издевается над пушкинскими строками. Но это не совсем так. «Я вас любил…» — знаменитое, ставшее классическим, признание в любви к женщине. Бродский использует его в качестве образца. Но, принадлежа к совершенно другой эпохе, поэт понимает, что такое признание выглядит неуместным. Поэтому он пропускает его через себя и изменяет в соответствии с требованиями времени.

Бродский иронизирует над самим собой и над своей бездушной эпохой. У Пушкина любовь трогательна и возвышенна. Влюбленный покорно принимает утрату, он стремится избавить любимую от беспокойства и желает ей найти свое настоящее счастье. Любовь у Бродского становится физическим плотским чувством. На смену покорности приходят мысли о самоубийстве, но и они заканчиваются насмешкой автора. Героя останавливают размышления над выбором виска для рокового выстрела. Его любовь эгоистична. Он считает, что Бог не способен создать такое же чувство в другом мужчине.

Бродский, безусловно, не может равняться с Пушкиным. Он сам это прекрасно понимает. Используя бессмертные строки, он показывает, насколько изменился мир. Подражать Пушкину просто бесполезно, так как культурный уровень человечества значительно понизился.

Иосиф Бродский — Дебют: читать стих, текст стихотворения полностью

1

Сдав все свои экзамены, она

к себе в субботу пригласила друга,

был вечер, и закупорена туго

была бутылка красного вина.

А воскресенье началось с дождя,

и гость, на цыпочках прокравшись между

скрипучих стульев, снял свою одежду

с неплотно в стену вбитого гвоздя.

Она достала чашку со стола

и выплеснула в рот остатки чая,

квартира в этот час уже спала.

Она лежала в ванне, ощущая

Всей кожей облупившееся дно,

и пустота, благоухая мылом,

ползла в нее через еще одно

отверстие, знакомящее с миром.

2

Дверь тихо притворившая рука

была – он вздрогнул – выпачкана, пряча

ее в карман, он услыхал, как сдача

Проспект был пуст. Из водосточных труб

лилась вода, сметавшая окурки

он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,

и почему-то вдруг с набрякших губ

сорвалось слово (Боже упаси

от всякого его запечатленья),

и если б тут не подошло такси,

остолбенел бы он от изумленья.

Он раздевался в комнате своей,

не глядя на пропахивающий потом

ключ, подходящий к множеству дверей,

ошеломленный первым оборотом.

Анализ стихотворения «Дебют» Бродского

Иосиф Александрович Бродский — явление на поэтическом небосклоне как русской, так и американской культуры. Его характерный стиль лучше всего прослеживается в неоднозначном стихотворении 1970 года «Дебют».

Произведение создано в 1970 году, его автору 30 лет, он прошел арест и ссылку, принудительное обследование в психиатрической больнице, до эмиграции ему осталось 2 года. Он много писал и считался одним из самых даровитых молодых поэтов того времени. По жанру — любовная лирика, по размеру — ямб с охватной рифмой, 8 строф. Рифмы открытые и закрытые, мужские чередуются с женскими. Лирических героев два — она и он. Композиция сюжетная, симметричная.

Он много писал и считался одним из самых даровитых молодых поэтов того времени. По жанру — любовная лирика, по размеру — ямб с охватной рифмой, 8 строф. Рифмы открытые и закрытые, мужские чередуются с женскими. Лирических героев два — она и он. Композиция сюжетная, симметричная.

В стихотворении описаны студенческие реалии тех лет. После сдачи экзаменов, как награду себе, как веху на пути — студентка в субботу вечером приглашает к себе друга. Квартира явно съемная. Любопытство юности, грубая деловитость чувствуется во всех их действиях. Каждый из них думает, что он — хозяин ситуации. Она, пожалуй, циничнее его: властная инициатива исходит от нее, она же выставляет наутро студента за дверь. Он же просто воспользовался «удачей». Человек для них — лишь средство. Задача И. Бродского — не описание первого любовного опыта, а анализ психологического состояния героев после него. Оба ошеломлены, осмыслить собираются позже. Максимализм, желание самоутвердиться, бравирование отношением к любви как к просто физиологии руководят героями.

Стихотворение построено не на противопоставлении, а симметрии происходящего, поэт препарирует обоих героев. Лексика просторечная, даже казенная. Невинность девушки сравнивается с «туго закупоренной бутылкой». Героиня «выплеснула в рот остатки чая», герой присвистнул и грязно выругался. Так завершается «Дебют».

У поэта И. Бродского уникальная судьба: в защиту его таланта выступили Д. Шостакович, А. Твардовский, К. Паустовский. Успел он и сблизиться с давно ушедшим Серебряным веком — через общение с А. Ахматовой. Его стихи стали частью мирового литературного наследия.

Бродский. Стихи. Любовь | Театральный центр «На Страстном»

12+

Фонд создания музея Иосифа Бродского (Санкт-Петербург)

Поэтический перформанс

Куратор Павел Михайлов

Фонд создания музея Иосифа Бродского (СПб) совместно с актерами московских театров «Практика», Центра им. Вc. Мейерхольда и театра «Мастерская Петра Фоменко» представляют созвездие стихотворений Иосифа Бродского — нобелевского лауреата, последнего классика ХХ века.

«Бродский. Стихи» — это непрерывная, пульсирующая читка под электронное музыкальное сопровождение, уже известная и с успехом проходившая на площадках интеллектуальных клубов и городских фестивалях Москвы — таких, как «Пикник Афиши», «Городской сюжет», арт-кафе «Море внутри», Alexey Kozlov Club.

С начала 2016 года проект стал постоянным резидентом Театрального Центра СТД РФ «На Страстном». Благодаря уникальной подборке стихотворений, каждый спектакль становится эксклюзивным событием, раскрывающим все новые и новые темы в неиссякаемом творчестве Иосифа Бродского.

55 лет назад, 2 января 1962 года, ленинградский приятель Иосифа Бродского Борис Тищенко (тогда еще студент консерватории, а впоследствии знаменитый композитор) знакомит его с Мариной Басмановой. Этой встрече суждено будет сыграть огромную роль. Около сотни стихотворений с посвящением М.Б. составили одну из самых пронзительных и восхитительных страниц любовной лирики в русской поэзии. Более 30 лет Иосиф Бродский посвящал ей свои стихи. Большая часть из них позднее вошла в сборнике «Новые стансы к Августе».

В день всех влюбленных мы отмечаем 55-летие этой важнейшей встречи поэтическим перформансом «Бродский. Стихи. Любовь».

Пусть ваши чувства будут такими же вечными.

- Продолжительность

- 1 час 20 минут без антракта

- Глеб Глонти, Михаил Мясоедов

- Художник:

- Дмитрий Горбас

- Куратор проекта:

- Павел Михайлов

Действующие лица и исполнители

- Читают:

- Ксения Орлова

- Наташа Горбас

- Елена Махова

- Валерий Караваев

- Артем Цуканов

- Павел Михайлов

Как писать под Бродского • Arzamas

Инструкция для начинающих стихотворцев

Составил Лев Оборин

Иосиф Бродский. 1972 год

© Bridgeman Images

1972 год

© Bridgeman Images

1. Прочитайте много Бродского. Желательно самых известных текстов, составивших ему славу. Обязательны «Большая элегия Джону Донну», «Холмы», «Осенний крик ястреба», «Ниоткуда с любовью…», «Представление», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Остановка в пустыне», «Горение», «Письма римскому другу». Игнорируйте тексты, которые не похожи на уже сложившийся у вас в голове образ Бродского. Гоните прочь «Пролитую слезу…». Никаких ранних «Пилигримов».

2. Прочитайте много не только Бродского. Вы — поэт ума, в вашей голове и ваших стихах сочетаются вещи из самых разных областей знания, языков, стилистических регистров, но сочетаются совершенно естественно, как в увлекательной лекции. Поэт есть орудие языка, язык состоит из слов, а слова можно почерпнуть в книгах.

3. Вас интересуют время и пространство. Время в первую очередь. Если пишете про любовь, старайтесь, чтобы внешне это выглядело как стихотворение о времени и немного о пространстве.

4. Античность — неисчерпаемый источник тем, образов, сравнений. Знайте, кто такие Мнемозина, Прозерпина и Дидона, что написал Овидий, а что Проперций, чем славны Цезарь и Тит Ливий, чем эрос отличается от хроноса (из поэзии Бродского вполне можно вывести, что ничем).

5. Не менее богатый источник — наука: например, математика. В конце концов, ею можно выразить все. Женские чресла привлекательны потому, что у них очень интересная геометрия: повод поразмышлять об углах и перспективе (а разлука, которая вполне может последовать за таким сравнением, есть проведение прямой). Попробуйте поэтически проделать такой фокус с любым предметом из тех, что вас окружают: для этого можно даже не выходить из комнаты.

6. Сочетайте в себе свободолюбие поэта с восхищением мощью империи. Но не конкретной империи, а абстрактной. Можно Древнего Рима (см. пункт 4).

7. Описывайте малое так, чтобы оно становилось большим. Куст, растущий возле вашего дома, можно уподобить взрыву, рекам на географической карте, руке, сотне рук, церковному подсвечнику, народу. Из прогулки по своему району можно сделать двадцать строф.

Куст, растущий возле вашего дома, можно уподобить взрыву, рекам на географической карте, руке, сотне рук, церковному подсвечнику, народу. Из прогулки по своему району можно сделать двадцать строф.

8. Перечисляйте. Большое делится на малое, малое — на еще более малое, называние этого дает поэтический каталог. Обозначайте все, мимо чего проходит ваш герой. Все, что находится в помещении, где он спит.

9. Выучите значение слова «просодия» и пользуйтесь этой самой просодией. Стихотворение должно звучать. Строки делайте подлиннее, чтобы звучание раскрывалось. Стихотворение должно выдерживать проверку «бродским» чтением вслух: протяжно, в нос и с понижением тона на последней строке.

10. Не забывайте про анжамбеманы. То есть переносы фразы из одной строки в другую, желательно в самых неподходящих синтаксически местах. Например,

разбивайте строки после предлога или

союза, который особенно полюбили.

11. Употребляйте слово «ибо». Без него ничего не получится. Прокачав скилл «ибо», переходите к «зане». Посмотрите в словаре, что значат эти слова (Бродский знал).

12. Вместе с высоким стилем употребляйте и низкий. Полублатное «прохоря» вполне уместно в эпитафии маршалу. Слово, которое нельзя печатать в СМИ по современным российским законам, годится для изысканного цикла сонетов. В следующей строке после выражения «серпом по яйцам» может стоять «Аристотель». В вашей обыденной, непоэтической речи может происходить то же самое: Блок балдел от петербургских закатов, а самый сопливый англоязычный поэт благодаря мужским окончаниям воспринимается русским слухом как голос сдержанности.

Лучшие стихи Иосифа Бродского — Афиша Daily

5 октября в большом зале «Гоголь-центра» актеры московских театров представят большой поэтический концерт «Бродский. Стихи». По просьбе «Афиши Daily» один из участников концерта, актер Павел Артемьев, выбирает пять своих любимых стихотворений Иосифа Бродского.

Павел Артемьев

Музыкант, актер

Я с малых лет с ним знаком. Так получилось, что мне мама читала много Бродского — ну и не только Бродского. Я думаю, что лет с 10 уже я слышал очень много стихотворений. Не читал еще сам, но это уже было так или иначе заложено мне в голову. Как только я стал читать его стихи уже сам, всерьез, оказалось, что я с ним давным-давно знаком. Конечно, в 10 лет не то чтобы дико интересно даже Пушкина читать, не то что Бродского. Но когда ты уже начинаешь это делать осознанно, просыпается большая благодарность к маме — в том числе за то, что она это все закладывала мне в голову. Поэтому так получилось, что я с ним был знаком уже заранее. Друзья по переписке. (Смеется.)

«Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова»

Кажинный раз на этом самом месте

я вспоминаю о своей невесте.

Вхожу в шалман, заказываю двести.

Река бежит у ног моих, зараза.

Я говорю ей мысленно: бежи.

В глазу — слеза. Но вижу краем глаза

Литейный мост и силуэт баржи.

Моя невеста полюбила друга.

Я как узнал, то чуть их не убил.

Но Кодекс строг. И в чем моя заслуга,

что выдержал характер. Правда, пил.

<…>

Я это стихотворение действительно очень люблю. Мне кажется, в нем есть такое смешение жанров, и его безумно увлекательно рассказывать как настоящую живую трепещущую историю, очень близкую каждому. Оно отчасти комедийное… притворяется комедийным, что ли, на мой взгляд, — но на самом деле это довольно страшное, грустное и суровое стихотворение о потерянной мужской любви. Бродский, конечно, очень остроумный поэт, человек с острым умом. Но у него местами довольно-таки жестокий юмор. Это не всегда смешно, что ли, — он высмеивает, но не всегда смешит.

«Рождественская звезда»

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти:

мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар, Гаспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях Ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Я до конца не понимаю, был он агностиком или убежденным атеистом, но его «Рождественский цикл», мне кажется, может сработать во благо христианской церкви помощнее какого‑нибудь проповедника. Потому что с такой красотой образов и этих слов не каждый священник справится. Но если выбрать одно какое‑то стихотворение — я очень люблю это: «В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре, чем к холоду»… Мне нравится, как он уходит от малого, от бытового во Вселенную в конце — и возвращается, опять же, к ниточке, которая связывает просто отца и сына. «И это был взгляд Отца» — меня это очень трогает.

«Представление»

<…>

Входит некто православный, говорит: «Теперь я — главный.

У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.

Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.

Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю.

Хуже порчи и лишая — мыслей западных зараза.

Пой, гармошка, заглушая саксофон — исчадье джаза».

И лобзают образа

с плачем жертвы обреза…

<…>

Просто крутейшее стихотворение. Гению вообще свойственно быть немножко предсказателем, потому что вот даже эта строчка «Входит некто православный, говорит: «Теперь я — главный» — это же абсолютно вот так сейчас и есть. И главное, что этот человек не всегда и православный, но — «Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю». Это же все сейчас и происходит, и это стихотворение абсолютно гениально, на мой взгляд.

«Стихи о зимней кампании 1980 года»

Скорость пули при низкой температуре

сильно зависит от свойств мишени,

от стремленья согреться в мускулатуре

торса, в сложных переплетеньях шеи.

Камни лежат, как второе войско.

Тень вжимается в суглинок поневоле.

Небо — как осыпающаяся известка.

Самолет растворяется в нем наподобье моли.

И пружиной из вспоротого матраса

поднимается взрыв. Брызгающая воронкой,

как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться

в грунт, покрывается твердой пленкой.

<…>

Мощнейшее стихотворение про афганскую кампанию — это, конечно, до дрожи тоже. Очень сильное стихотворение, и абсолютно ясная гражданская позиция. Я с детства эти стихотворения знаю, они, я думаю, на меня сильно повлияли.

«Под раскидистым вязом…»

Под раскидистым вязом, шепчущим «че-ше-ще»,

превращая эту кофейню в нигде, в вообще

место — как всякое дерево, будь то вяз

или ольха — ибо зелень переживает вас,

я, иначе — никто, всечеловек, один

из, подсохший мазок в одной из живых картин,

которые пишет время, макая кисть

за неимением, верно, лучшей палитры в жисть,

сижу, шелестя газетой, раздумывая, с какой

натуры все это списано? чей покой,

безымянность, безадресность, форму небытия

мы повторяем в летних сумерках — вяз и я?

Очень крутое стихотворение, где описывается творческий процесс — это вообще редкая штука. Тут описан весь мыслительный процесс поэта, как из ничего рождаются стихи — очень красиво, на мой взгляд.

Тут описан весь мыслительный процесс поэта, как из ничего рождаются стихи — очень красиво, на мой взгляд.

Подробности по теме

Вадик Королев: «Жажда читать должна быть искренней, алчной, страшной»

Вадик Королев: «Жажда читать должна быть искренней, алчной, страшной»Особый статус: Иосиф Бродский и его место в истории ХХ века | Статьи

24 мая 1940 года, 80 лет назад, родился Иосиф Бродский, нобелевский лауреат и крупнейший русский поэт второй половины XX века. Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как быстро Бродский обрел статус живого классика, как складывались его отношения с властью и как аполитичность поэта уживалась со стихами об афганской войне и независимости Украины.

Место в строю

Слово «гениальность» имеет — во всяком случае в русской смысловой традиции — отчетливо иерархическое значение. «Иванов — хороший писатель, Петров — выдающийся, Сидоров — великий. Пушкин — гений». Нечто вроде эполет генералиссимуса. Правда, уже на втором круге размышлений начинаются проблемы. А Лермонтов — он как, гений? Вроде бы да. А Некрасов? А Блок?

Пушкин — гений». Нечто вроде эполет генералиссимуса. Правда, уже на втором круге размышлений начинаются проблемы. А Лермонтов — он как, гений? Вроде бы да. А Некрасов? А Блок?

Гениальность всё же, кажется, про место не на вершине, а чуть в стороне, наособь. Про поразительное несовпадение масштаба дарования и обстоятельств биографии. Про то, когда хочется только спросить «Но, черт побери, как?!» и не задавать больше никаких вопросов.

А еще гения видно сразу, с самой юности, с самых первых шагов в творчестве. Причем видно настолько, что все окружающие — даже если считают гениями самих себя — сразу и безоговорочно признают кого-то даже не первым среди равных, а фигурой из другого измерения.

Иосиф Бродский — поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе

Фото: commons.wikimedia.org/Rob Croes

Иосиф Бродский, последний гений русской литературы, родился в Ленинграде в культурной, но вовсе не богемной семье. Его отец был фотожурналистом, военным корреспондентом на флоте, мать — бухгалтером. В шестнадцать будущий нобелиат бросил школу и на несколько лет зажил той жизнью, которую вели многие свободолюбивые юноши из интеллигентных семей: работал в геологических экспедициях, в свободное время упорно занимался самообразованием. Начал писать стихи. Какое-то время пытался заниматься в литературной студии, но бессмысленность этого времяпровождения сразу стала очевидной. Бродский появился как законченный и самоценный поэт сразу, с первых же стихотворений.

Его отец был фотожурналистом, военным корреспондентом на флоте, мать — бухгалтером. В шестнадцать будущий нобелиат бросил школу и на несколько лет зажил той жизнью, которую вели многие свободолюбивые юноши из интеллигентных семей: работал в геологических экспедициях, в свободное время упорно занимался самообразованием. Начал писать стихи. Какое-то время пытался заниматься в литературной студии, но бессмысленность этого времяпровождения сразу стала очевидной. Бродский появился как законченный и самоценный поэт сразу, с первых же стихотворений.

Автор цитаты

Еврейское кладбище около Ленинграда.

Кривой забор из гнилой фанеры.

За кривым забором лежат рядом

юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для себя пели.

Для себя копили.

Для других умирали.

Но сначала платили налоги, уважали пристава,

и в этом мире, безвыходно материальном, толковали Талмуд,

оставаясь идеалистами.

Эти стихи, которые 19-летний Бродский прочел на «турнире поэтов» в феврале 1960 года принято считать точкой отсчета. Зрелая мощь лирики и абсолютная, нереалистичная даже по тем относительно вегетарианским временам свобода — Бродский с самых первых шагов дал понять, что за поэт появился в русской литературе. И все те, кто его окружал в то время, — шумная толпа молодых ленинградских поэтов, поголовно гениев, разумеется: Найман, Рейн, Уфлянд, Бобышев — поняли и приняли это. Главным поэтом своего поколения Иосиф Бродский стал за один день.

Зрелая мощь лирики и абсолютная, нереалистичная даже по тем относительно вегетарианским временам свобода — Бродский с самых первых шагов дал понять, что за поэт появился в русской литературе. И все те, кто его окружал в то время, — шумная толпа молодых ленинградских поэтов, поголовно гениев, разумеется: Найман, Рейн, Уфлянд, Бобышев — поняли и приняли это. Главным поэтом своего поколения Иосиф Бродский стал за один день.

Противостояние

Взаимоотношения Бродского с советской властью принято рассматривать как образчик иррационального противостояния. С легкой руки Сергея Довлатова родилась легенда об абсолютной отстраненности поэта от внешних реалий. «Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании. Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский — жив. И что «Коминтерн» — название музыкального ансамбля».

Вторая часть легенды гласит, что на такое поведение власть обиделась еще сильнее, чем если бы Бродский был диссидентом. И упекла поэта в ссылку.

И упекла поэта в ссылку.

Фото: commons.wikimedia.org

Иосиф Бродский в ссылке на поселении в Архангельской области, 1965 год

Как и всякой законченно красивой истории, этой не хватает самой малости — достоверности. Бродский с 1960 года был под наблюдением КГБ — не как поэт, разумеется, а как человек, планировавший угнать самолет и бежать из СССР (факт абсолютно подлинный, правда, дальше поездки в Среднюю Азию с целью «присмотреться» дело не зашло). Идиотский судебный процесс 1964 года, сопровождавшийся и тюрьмой и самыми настоящими пытками в психиатрической больнице, был, конечно, образцово-показательной расправой над инакомыслием, причем в его самой невинной форме.

В любом неправом суде (Бродский был официально реабилитирован в 1989 году), нет ничего смешного, но невозможно без слез читать частное определение в адрес защитников поэта, вынесенное судьей: «пытались представить в суде пошлость и безыдейность его стихов как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения». Пожалуй, еще никогда в отечественной истории суд не выносил столь квалифицированного литературоведческого вердикта — правда, не совсем по своей воле.

Пожалуй, еще никогда в отечественной истории суд не выносил столь квалифицированного литературоведческого вердикта — правда, не совсем по своей воле.

Важно понимать, что к этому моменту двадцатитрехлетний Бродский был не просто «талантливым юношей из Ленинграда». Его строчки берет в качестве эпиграфа к своему стихотворению Ахматова, взаимоотношения с которой в значительной степени закончили формирование не только Бродского-поэта, но и Бродского-человека. «Именно ей я обязан лучшими своими человеческими качествами», говорил он впоследствии.

Фото: РИА Новости

Поэт Иосиф Бродский (стоит справа), поэт Евгений Рейн (в центре) на похоронах поэтессы Анны Андреевны Ахматовой

Нельзя забывать, что именно Ахматова, несмотря на отсутствие у нее какого бы то ни было официального статуса, пользовавшаяся колоссальным неформальным влиянием в интеллектуальных кругах, фактически вытащила Бродского из ссылки: по ее просьбе за поэта вступились самые авторитетные для власти деятели культуры, от Шостаковича и Федина до Чуковского и Маршака.

О Бродском-ссыльном узнали и за границей: в его защиту выступил Жан-Поль Сартр. В результате из пяти лет приговора Бродский провел в ссылке полтора, что по единодушному мнению его близких банально спасло ему жизнь: с юности поэт страдал сердечной недостаточностью, а работа в деревне была физически очень тяжелой.

Автор цитаты

А. Буров — тракторист — и я,

сельскохозяйственный рабочий Бродский,

мы сеяли озимые — шесть га.

Я созерцал лесистые края

и небо с реактивною полоской,

и мой сапог касался рычага.

Топорщилось зерно под бороной,

и двигатель окрестность оглашал.

Пилот меж туч закручивал свой почерк.

Лицом в поля, к движению спиной,

я сеялку собою украшал,

припудренный землицею как Моцарт.

Изгнание

Разумеется, эмиграция была для Бродского естественным выбором — сколь бы противоречивым ни было его публичное отношение к отъезду. Рано и трезво оценивая свой дар, он понимал, что вполне способен стать писателем мирового масштаба — и первым русским в этом качестве со времен едва ли не Чехова.

Тем не менее, уезжал он не вполне по своей воле и даже дав согласие на отъезд, долго тянул. По легенде, в чемодане, с которым он сел в самолет до Вены, была пишущая машинка, сборник Джона Донна и две бутылки водки для жившего в Австрии Уильяма Одена, едва ли не самого ценимого Бродским поэта-современника.

Оден принял в судьбе Бродского деятельное участие, как и многие другие западные интеллектуалы первого ряда. Поэт, опубликовавший в СССР менее десятка стихотворений, был для них абсолютной ровней.

Фото: commons.wikimedia.org

Чемодан, с которым 4 июня 1972 года Иосиф Бродский навсегда покинул родину

Жизнь Бродского за границей устроилась с поразительной быстротой и успехом. Принципиально игнорируя попытки встроить его в диссидентский лагерь (и, говоря шире, в третью волну эмиграции вообще), он избрал для себя типовую для западного интеллектуала стезю — университетского профессора, пишущего стихи и прозу. Прозу — точнее, эссеистику — Бродский начал писать по-английски и это двуязычие сохранил до конца жизни. Это принесло ему тот самый статус международной знаменитости, который он хоть и не алкал, но от которого принципиально не отказывался. Слава его — это важно — при этом была чисто писательской, в отличие, скажем, от Александра Солженицына.

Это принесло ему тот самый статус международной знаменитости, который он хоть и не алкал, но от которого принципиально не отказывался. Слава его — это важно — при этом была чисто писательской, в отличие, скажем, от Александра Солженицына.

Не следует, впрочем, думать, что Бродский прочно обустроился в башне из слоновой кости. Он живо откликался — конечно, в основном, как поэт — на самые разные события окружающего мира. Разумеется, первым в голову приходит его панегирик маршалу Жукову, широко известный:

Автор цитаты

Маршал! поглотит алчная Лета

эти слова и твои прахоря.

Всё же, прими их — жалкая лепта

родину спасшему, вслух говоря.

Бей, барабан, и военная флейта,

громко свисти на манер снегиря.

Менее известны его стихи об афганской войне, которую Бродский осуждал с несвойственной ему обычно резкостью:

Автор цитаты

Скорость пули при низкой температуре

сильно зависит от свойств мишени,

от стремленья согреться в мускулатуре

торса, в сложных переплетеньях шеи.

Камни лежат, как второе войско.

Тень вжимается в суглинок поневоле.

Небо — как осыпающаяся известка.

Самолет растворяется в нем наподобье моли.

И пружиной из вспоротого матраса

поднимается взрыв. Брызгающая воронкой,

как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться

в грунт, покрывается твердой пленкой.

Про стихи «На независимость Украины», в которых резкость переходит уже в открытое раздражение, нечего и говорить. При этом нежелание, фигурально выражаясь, «воевать» на чьей-либо стороне Бродский сохранил на всю жизнь и даже нобелевскую лекцию начал с напоминания об этом: «Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание».

Фото: TASS/AP/BORJE THURESSON

Вручение Нобелевской премии по литературе И. Бродскому, 1987 год

Бродскому, 1987 год

Нельзя не отметить, что из пяти или шести (смотря как считать) нобелевских премий, имеющих отношение к русской словесности, награда Бродского — единственная, не отягощенная привкусом политических решений.

В Россию он так и не собрался — несмотря на настоящую, глубокую любовь к родине, которой он никогда не скрывал, но которой не торговал и не кичился. Во-первых, мешал иррациональный страх перед воспоминаниями молодости (чего Бродский и не скрывал), во-вторых — здоровье.

По свидетельству главного биографа Бродского, Льва Лосева, поэт смолоду и внешне и, главное, внутренне был существенно старше своих паспортных лет; и если рано пришедшая интеллектуальная зрелость была безусловным благом, то физически Бродский никогда не был полностью здоровым человеком. Понимал это и он сам, делая в последние годы многочисленные и подробные распоряжения относительно своего наследия. Так, доступ к основному архиву Бродского (личному, не поэтическому) закрыт аж до 2071 года.

Могила Иосифа Бродского на кладбище Сан-Микеле Венеция

Фото: Getty Images/Mayall/ullstein bild

А вот относительно места погребения никаких указаний поэт не оставил. Несколько безумная идея похоронить Бродского на том самом Васильевском острове, на который он, юношей, собрался «прийти умирать», не нашла поддержки семьи. Венеция, второй после Петербурга, главный город в его жизни, предоставила поэту последнее пристанище на кладбище Сан-Микеле. Правда, не на «русском участке», где хоронят только православных, и тем более не на католической части. Бродского похоронили, как и положено гению, немного наособь — среди протестантов и агностиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смерть у Бродского

Александр Генис: Я уже не раз говорил, что юбилеи любимых авторов история поделила на две части, дни рождения празднуют в метрополии, годовщины смерти отмечает Русская Америка. И это понятно: рождаются писатели гурьбой, в компании единомышленников, а умирают поодиночке, и, увы, часто за границей. Так произошло с Довлатовым и с его товарищем Бродским, оба автора сугубо питерского происхождения, умерли в Нью-Йорка. О Довлатове мы не так давно говорили в этих передачах.

Так произошло с Довлатовым и с его товарищем Бродским, оба автора сугубо питерского происхождения, умерли в Нью-Йорка. О Довлатове мы не так давно говорили в этих передачах.

Сегодня пришел черед Бродского. Собственно биографический аспект этого сюжета исчерпывает несколько строк из бесценной книги Льва Лосева «Иосиф Бродский».

Он умер в ночь на 28 января 1996 года в Бруклине, в своем кабинете. «На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за «мгновенную справедливость», о такой смерти говорят убедительно: «He died with his boots on» («умер в сапогах»). Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно».

Но если к этому нечего больше добавить, то бесконечна другая тема. Поэтому наша сегодняшняя беседа называется не «Смерть Бродского», а «Смерть у Бродского».

Тот же Лосев писал: «Если для его любимых стоиков философия была упражнением в умирании, то для Бродского таким упражнением была поэзия».

Соломон, вы годами вели беседы с Бродским, которые после его кончины стали знаменитой книжкой. Что и как Бродский говорил о смерти?

Соломон Волков: Саша, спасибо за добрые слова. Эти «Разговоры с Бродским» – единственная книжка, где на обложке стоит моя фамилия, которую я перечитываю регулярно. Мысли Бродского, идеи Бродского, разговор Бродского – во всем этом я нахожу каждый раз что-то новое. Кажется, что вместе с Бродским я старею, мудрею, назовите это как угодно. Он настолько рано стал таким еврейским мудрецом, что я его постепенно пытаюсь догнать.

Но при всем этом хочу сказать, что о смерти я его не спрашивал. Мы в разговорах с Бродским таких приватных острых тем не задевали – в отличие от диалогов с Евгением Александровичем Евтушенко, который очень хотел говорить именно о личном. И наговорил кучу такую, что даже возмутил некоторых зрителей фильма, который я сделал с Анной Нельсон, и читателей книжки, которая впоследствии вышла. Бродский личных тем почти не касался. Но он говорил много об Ахматовой и Цветаевой, которую он, что для меня являлось большим сюрпризом, безоговорочно называл первым, то есть главным поэтом ХХ века – в планетарном масштабе, а не только в русском. То есть он ставил ее выше и Пастернака, и Мандельштама, и даже близкой ему Ахматовой.

Но он говорил много об Ахматовой и Цветаевой, которую он, что для меня являлось большим сюрпризом, безоговорочно называл первым, то есть главным поэтом ХХ века – в планетарном масштабе, а не только в русском. То есть он ставил ее выше и Пастернака, и Мандельштама, и даже близкой ему Ахматовой.

Александр Генис: Когда поэт говорит о других поэтах, то он всегда говорит и о себе. Так Бродской, который был щедр на предисловия к разным поэтам, иногда ему малоизвестным, в этих предисловиях писал то, что хотел сказать о себе. И в этом отношении все, что говорит Бродский, относится напрямую к нему. Цветаева была особым предметом его рассуждений, в том числе и о смерти. Он подробно разобрал стихотворение «Новогоднее», посвященное недавно скончавшемуся Рильке.

В этом эссе находится признание чрезвычайно важное о его представлении о загробной жизни. Там он написал:

«Вообще не слишком правомерная поляризация души и тела, которой особенно принято злоупотреблять, когда человек умирает, выглядит вовсе неубедительно, когда мы имеем дело с поэтом».

То есть Бродский говорит, что поэт и есть одна душа – пока он жив, а не только после смерти. Что касается загробной жизни, то я никогда Бродскому не решился бы задать такой вопрос, потому что, как вы совершенно правильно сказали, это вопрос безумно интимный. Зато я спрашивал об этом Лосева. Так было всегда: все, что я хотел и стеснялся спросить у Бродского, я спрашивал у Леши Лосева. С ним мы дружили, и его я меньше боялся. Лосев сказал, что Бродский был, как все мы, агностиком. У него были свои представления о метафизических проблемах, о которых он писал всю жизнь, но это не значит, что он представлял себе собственную загробную жизнь. И тут можно в который раз вспомнить гениальный фрагмент из «Записных книжек» Чехова: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец». Вот на этом поле и разворачивалось все творчество Бродского.

Пастернак, Цветаева, РилькеСоломон Волков: Я совершенно с вами согласен. Но. говоря об этом эссе Бродского, нам надо рассказать нашим слушателям о том, что же это такое – отношения между Цветаевой и австрийским немецкоязычным поэтом Райнером Мария Рильке. Эта история уникальная, она по-своему характеризует всех людей, в нее вовлеченных. Не зря она привлекла такое пристальное внимание Бродского. В 1926 году вдруг завязалась беспрецедентная по своей напряженности, искренности, преступающая все границы переписка между поэтами Пастернаком, Цветаевой и Рильке. Получилась трехсторонняя переписка, в ходе которой участники ее поочередно влюблялись друг в друга, ссорились, объяснялись. Читать эту переписку даже как-то неудобно, потому что наблюдаешь за чем-то чрезвычайно сокровенным. Ведущей фигурой в этой переписке была Цветаева. Пастернак объяснялся в любви Цветаевой, Цветаева объяснялась в любви Рильке, Цветаева отбривала, если угодно, любовные признания Пастернака, а Рильке чрезвычайно сдержанно реагировал на любовные признания Цветаевой. Эти письма даже вслух зачитывать неудобно.

Но. говоря об этом эссе Бродского, нам надо рассказать нашим слушателям о том, что же это такое – отношения между Цветаевой и австрийским немецкоязычным поэтом Райнером Мария Рильке. Эта история уникальная, она по-своему характеризует всех людей, в нее вовлеченных. Не зря она привлекла такое пристальное внимание Бродского. В 1926 году вдруг завязалась беспрецедентная по своей напряженности, искренности, преступающая все границы переписка между поэтами Пастернаком, Цветаевой и Рильке. Получилась трехсторонняя переписка, в ходе которой участники ее поочередно влюблялись друг в друга, ссорились, объяснялись. Читать эту переписку даже как-то неудобно, потому что наблюдаешь за чем-то чрезвычайно сокровенным. Ведущей фигурой в этой переписке была Цветаева. Пастернак объяснялся в любви Цветаевой, Цветаева объяснялась в любви Рильке, Цветаева отбривала, если угодно, любовные признания Пастернака, а Рильке чрезвычайно сдержанно реагировал на любовные признания Цветаевой. Эти письма даже вслух зачитывать неудобно.

Когда все это завязалось, Рильке был 51, Цветаевой – 34, Пастернаку – 36 лет, в общем это были зрелые люди, но вели они себя как двое мальчишек и одна девчонка. Важно еще то, что Рильке в это время умирал, причем сам не знал от чего, врачи долго не могли поставить диагноз. Он лежал в Швейцарии в санатории, где в итоге он умер от лейкемии, то есть белокровия. Смерть Рильке посреди откровеннейших любовных к нему признаний Цветаевой потрясла Цветаеву. Об этом стихотворение «Новогоднее», Рильке умер как раз накануне перехода от 1926 к 1927 году. 7 февраля 1927 года Цветаева закончила это длинное стихотворение, почти поэму, там 190 с чем-то строчек. Оно обращено к покойнику, к мертвому Рильке, с которым она разговаривает. В свою очередь, как я понимаю, эти стихи потрясли, другого слова я не подберу, Бродского, который написал о нем огромное эссе, появившееся сначала в качестве предисловия к первому тому собрания сочинений Цветаевой, вышедшему в Нью-Йорке, а потом уже перепечатанное в России.

Вот такова краткая история этого обмена мнениями. Все это отразилось и в разговорах со мной о том, как нужно и можно переживать смерть, что особенно было важно для Бродского, смерть поэта. Потому что поэт для Бродского – это фигура гораздо более важная, чем священник. И исповедуясь перед поэтом, уже даже и мертвым, как это делала Цветаева, это значит идти на исповедь в церковном смысле этого слова.

Александр Генис: Бродский всегда говорил, что Цветаева начинает с верхнего до, но это стихотворение – «верхнее до» даже для Цветаевой, «верхнее до» в квадрате, если такое возможно.

Важно, что для Бродского единственная форма загробного существования – это тексты, стихи, «часть речи». И об этом он написал в 1995 году, уже совсем незадолго до смерти, в коротком и очень, я бы сказал, приземленном, даже грубом стихотворении Aere perenius – «Меди нетленнее». Это, конечно, цитата из Горация: Exegi monumentum aere perennius. Тут у Бродского есть строчка, которая напрямую полемизирует с представлением о загробной жизни с церковной точки зрения. Бродский пишет про свое перо, про перо поэта:

Бродский пишет про свое перо, про перо поэта:

От него в веках борозда длинней,

чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней.

Только стихи остаются после поэта, и главное дело его жизни – оставить эти стихи.

Соломон Волков: Сам Бродский говорил, что если после него останутся, как от античного поэта Архилоха, какие-то, как он это называл, крысиные хвостики, то этого будет достаточно. Я не знаю, не кокетничал ли немножко Бродский в данном случае. Конечно, он хотел бы, чтобы его творчество сохранилось в полном объеме, но он понимал очень трезво, что не все останется. Знаете, как в случае, скажем, с Евтушенко. Что самое популярное осталось от Евтушенко: изречение «поэт в России больше, чем поэт» и песня «Со мною вот что происходит».

Александр Генис: Тут нужно напомнить, что Бродский ничего не говорил случайного, банального и никогда не пользовался клише. Если появляется в его высказывании Архилох, то он не зря там оказался. Иногда мне кажется, что Бродский сочинил для нашей поэзии античность, так важна она была для него. Вот и здесь он не наугад выбрал Архилоха. Это – поэт VII века до нашей эры, греческая архаика. От него до нас дошло 120 отрывков, всего 350 строк, я специально проверил. И это ужасно обидно, потому что античные критики отмечали его большой талант, сравнивали его с Гомером и с Гесиодом, но мы вряд ли можем судить. Важно, однако, что древние об Архилохе говорили так: яд его речи происходит от «желчи собаки и жала осы», что он «весь кровь и нервы». Разве это – особенно про нервы – нельзя сказать про самого Бродского?

Иногда мне кажется, что Бродский сочинил для нашей поэзии античность, так важна она была для него. Вот и здесь он не наугад выбрал Архилоха. Это – поэт VII века до нашей эры, греческая архаика. От него до нас дошло 120 отрывков, всего 350 строк, я специально проверил. И это ужасно обидно, потому что античные критики отмечали его большой талант, сравнивали его с Гомером и с Гесиодом, но мы вряд ли можем судить. Важно, однако, что древние об Архилохе говорили так: яд его речи происходит от «желчи собаки и жала осы», что он «весь кровь и нервы». Разве это – особенно про нервы – нельзя сказать про самого Бродского?

Соломон Волков: Безусловно, очень точные слова. И, конечно же, Бродский их знал. Не зря, думая о судьбе своего творческого наследия, он упоминал именно Архилоха.

(Музыка)

Александр Генис: А теперь, Соломон, я хотел бы поговорить о том, как смерть описана в стихах Бродского. Как известно, он эту тему начал очень рано и поэтому особенно ненавидел, когда во время публичных выступлений его просили прочесть, может быть, самое знаменитое среди многих поклонников стихотворение «На Васильевский остров я приду умирать». Он говорил: «Никогда это стихотворение читать не буду».

Он говорил: «Никогда это стихотворение читать не буду».

Соломон Волков: Эти стихи он избегал и не включал ни в какие свои собрания, когда он наконец стал этими собраниями, книжечками заниматься.

Александр Генис: Но есть другое замечательное стихотворение, связанное со смертью. Это «На смерть друга», посвященное Сергею Чудакову. Причем известно, что слухи о смерти Чудакова оказались ложными. Бродский это знал, но в стихах ничего не изменил. Московский знакомый Бродского, Сергей Чудаков был этаким «русским Вийоном». И стихотворение Бродского – своеобразный пеан советской литературной богеме. Я хорошо знал таких людей, да и вы тоже, небось. Собственно говоря, это и был круг Бродского. Поэтому в определенном смысле он говорил и о себе. Там есть несколько пронзительных строчек, которые я хочу прочесть.

Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,

в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,

понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,

и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.

Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.

Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,

вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,

чьи застежки одни и спасали тебя от распада.

Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,

тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.

Посылаю тебе безымянный прощальный поклон

с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

Это стихотворение было любимым у Довлатова. Он говорил, что оно исчерпывает его представление о современной поэзии. «На смерть друга» было настолько любимыми у Довлатова, что о степени участия Сергея в застолье можно было судить по тому, читает ли он про драхму или нет. Лена, его жена, иногда звонила и говорила: «Довлатов уже читал про драхму? Если читал, гоните домой». Это значит, он выпил больше, чем следует.

Кстати, драхма в стихах – произвол Бродского. Он прекрасно знал, что греки клали в рот покойника не драхму, а обол, мелкую монету, но драхма ему нравилась больше по звуку. Эти стихи – стоический плач по богеме, они прекрасно отражают представления Бродского зрелого периода – не позднего, а зрелого – о смерти.

Эти стихи – стоический плач по богеме, они прекрасно отражают представления Бродского зрелого периода – не позднего, а зрелого – о смерти.

Соломон Волков: Меня в этом стихотворении особенно умиляет упоминание об оренбургском пуховом платке. Это тоже, кстати, типичное, поэтому, думаю, Довлатову тоже нравилось это стихотворение, это типичное для Бродского обращение к фольклору, к народному, даже попсовому элементу, который все время входит в его стихи.

Александр Генис: Бродский всегда был готов к смерти, он с юности знал, что у него больное сердце: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Он не играл со смертью, но всегда мужественно ждал ее. Однако его поздние стихи наполнены сюжетами о смерти совершенно другого характера. Мне кажется, тут на него повлияла американская традиция.

Однажды мы с тем же Лосевым были на конференции в его Дартмутском колледже, где все русские поэты, критики и переводчики говорили о различиях между стихами русскими и американскими. Мы все тогда пришли к выводу, что американские поэты умеют писать стихи не о себе. Русская поэзия подразумевает экспрессивное высказывание лирического Я – будь то Маяковский, Пастернак, будь то и ранний Бродский. Но американские поэты, в том числе любимый поэт Бродского Роберт Фрост, умели писать не о себе, о мире без себя. Эта тема появилась у Бродского поздно. Лосев ее называет «Мир без меня». Бродский определял это так: «Это о пейзаже, способном обойтись без меня». В одном из поздних интервью он говорил, что именно его не устраивает в сегодняшней поэзии: «Много пишут о прошлом и мало о будущем». Надо понимать, что будущим он называл то время, где нас уже нет. В одном из поздних стихотворений «Из Альберта Эйнштейна» есть такая строчка:

Мы все тогда пришли к выводу, что американские поэты умеют писать стихи не о себе. Русская поэзия подразумевает экспрессивное высказывание лирического Я – будь то Маяковский, Пастернак, будь то и ранний Бродский. Но американские поэты, в том числе любимый поэт Бродского Роберт Фрост, умели писать не о себе, о мире без себя. Эта тема появилась у Бродского поздно. Лосев ее называет «Мир без меня». Бродский определял это так: «Это о пейзаже, способном обойтись без меня». В одном из поздних интервью он говорил, что именно его не устраивает в сегодняшней поэзии: «Много пишут о прошлом и мало о будущем». Надо понимать, что будущим он называл то время, где нас уже нет. В одном из поздних стихотворений «Из Альберта Эйнштейна» есть такая строчка:

Так солдаты в траншее поверх бруствера

смотрят туда, где их больше нет.

Вот это пространство без нас – и есть главная тема позднего Бродского. Говорят, что все поэты пишут о жизни и смерти. Это так, но Бродский, по-моему, первый поэт, который о смерти написал больше, чем о жизни.

Соломон, вы помните отпевание Бродского, которое было на сороковой день после кончины поэта, 8 марта 1996 года в соборе Святого Иоанна, мы ведь вместе там были?

Соломон Волков: Да, конечно же. Это было монументальное событие одновременно с трагическими и торжественными обертонами: атмосфера собора, музыка, чтение стихов близких Бродскому людей. Там собрался просто звездный состав – замечательные поэты Уолкотт, Хини, Милош. Барышников был там, Лосев, конечно, друзья, которые приехали специально из России: Гордин, Найман, Рейн, Уфлянд. Я следил за всем, погруженный в тяжелую атмосферу, но одновременно чувствовал значительность и торжественность этого вечера.

Александр Генис: Там было три тысячи человек. Но больше всего меня поразили даже не трое нобелевских лауреатов, которых вы назвали, Уолкотт, Хини, Чеслав Милош, читавшие стихи Бродского, а студенты Бродского, которые приехали из Массачусетса. Выпал очень холодный день почему-то, 8 марта обычно в Нью-Йорке наступает уже весенняя погода, но в тот день был мороз. Приехали все студенты Бродского из трех колледжей, где он читал лекции, они молча стояли со свечами в этом гигантском соборе, (самый большой готический собор в мире, его до сих пор строят), многие со слезами на глазах.

Приехали все студенты Бродского из трех колледжей, где он читал лекции, они молча стояли со свечами в этом гигантском соборе, (самый большой готический собор в мире, его до сих пор строят), многие со слезами на глазах.

Я сегодня вспомнил об этом событии, потому что последним уходил из собора не собравшиеся там поэты, не мы, зрители и поклонники, а сам Бродский – его голос. Как говорится в «Литовском ноктюрне», «только звук отделяться способен от тел, вроде призрака».

Какими же стихами провожал Бродский всех уходящих из собора? Это был отрывок из стихотворения, которое сам Бродский считал завершающим. В последнем составленном им сборнике он поместил его в самый конец, то есть это можно считать завещанием. Вот последние строфы, которые в его исполнении звучали в соборе:

Меня упрекали во всем, окромя погоды,

и сам я грозил себе часто суровой мздой.

Но скоро, как говорят, я сниму погоны

и стану просто одной звездой.

И если за скорость света не ждешь спасибо,

то общего, может, небытия броня

ценит попытки ее превращенья в сито

и за отверстие поблагодарит меня.

Это – сложные стихи. Прежде всего, надо знать, что такое звезда в поэзии Бродского. Это дыра в пространстве – так, скажем, Платон представлял себе небесную сферу: сквозь отверстия в небосводе до нас добирается сверху волшебный, магический свет. Известно и то, что в древности считалось: после смерти Юлия Цезаря он стал звездой. Но главные строки «небытия броня ценит попытки ее превращенья в сито и за отверстие поблагодарит меня». После смерти Бродского, буквально через несколько дней я написал эссе о нем. Я позволю себе прочесть из него один абзац:

«Если, приняв определение Элиота, считать «поэзию трансмутацией идей в чувства», то Бродский переводит в ощущения ту недостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовем «небытие». По Бродскому бытие – частный случай небытия. Приставив НЕ к чему попало, мы возвращаем мир к его началу. Забывая, мы возвращаемся на родину – из культуры в природу, из одушевленного в неодушевленное, из времени в вечность, от частного к общему».

Бродский всю свою жизнь вел диалог между временем и вечностью, время – это мы, вечность – это смерть. Как только человек попадает в смерть, он приобщается к вечности.

Соломон Волков: Саша, а вы были на могиле Бродского?

Александр Генис: Конечно, и не раз. Могила Бродского в Венеции стала, я бы сказал, русским местом в Европе. Там всегда много гостей из России, которые приходят поклониться поэту. Я никогда не видал цветов на соседней могиле Эзры Паунда. А вот рядом там Стравинский…

Соломон Волков: И Дягилев.

Александр Генис: … и на их надгробьях – красные розы. А у Бродского на могиле обычно лежат не только цветы, но и сигареты, все знали, что это его главный порок. Однажды он написал: «Сигарета – мой Дантес». Что было правдой. Лежат там и шариковые ручки, чтобы ему было чем писать там, в вечности, и конфеты «Коровка», которые он вроде бы любил. По-моему, это очень трогательно.

На обратной стороне небольшого мраморного постамента написаны слова – Letum non omnia finit. Это строка из Проперция, которую выбрала Мария Бродская для эпитафии Бродскому. Вдова взяла ее из четвертой книги элегий Проперция (она часто называется «Смерть Цинтии»). Недавно я перечитал ее в потрясающем переводе Григория Дашевского. Мы обсуждали с нашим коллегой Борисом Парамоновым эти стихи, он точно сказал, что так бы мог перевести сам Бродский, и это действительно так. Начало там такое:

Маны не ноль; смерть щадит кое-что.

Бледно-больной призрак-беглец

перехитрит крематорскую печь.

Вот что я видел:

ко мне на кровать

Цинтия прилегла –

Цинтию похоронили на днях

за оживленным шоссе.

Этот модернизированный Проперций действительно напоминает Бродского. Я знаю, что он собирался переводить Проперция, и даже одолжил у меня книгу русских переводов Проперция и других элегиков, так и не отдал. Эта строчка – «смерть щадит кое-что», «после смерти что-то остается» – замечательная эпитафия для поэта и подводит итог тому, о чем мы сегодня говорили.

Ну а теперь – музыка, которой мы проводим Бродского и закончим эту передачу.

Соломон Волков: Музыка будет у нас та, которая звучала на отпевании Бродского в соборе, о котором вы рассказывали. Это музыка Генри Пёрселла, английского композитора XVII века, величайшего композитора за всю историю английской музыки. Он умер очень молодым, ему было всего 36 лет. Самым его знаменитым произведением стала опера «Дидона и Эней» по «Энеиде» Вергилия, он ее написал, когда ему всего было 27 лет. Там есть самая известная ария под названием «Плач Дидоны», «Когда меня положат в землю» называется этот плач. Дидона – царица Карфагена, у которой герой троянской войны Эней нашел приют, но в итоге покинул ее. И вот она поет: «Помни обо мне, но забудь о моей судьбе». Всю оперу Пёрселла и эту арию, в частности, Бродский очень любил и заразил этой любовью Ахматову, он принес ей эту пластинку, и с его подачи «Дидона и Эней» стала также и любимой оперой Ахматовой.

Мы послушаем сейчас эту музыку. «Плач Дидоны» «Когда меня положат в землю».

(Музыка)

Два стихотворения Иосифа Бродского ‹Литературный хаб

« Сижу у окна »

для Льва Лосева

Я сказал, судьба играет без очков,

а кому нужна рыба, если у тебя есть икра?

Торжество готического стиля должно было произойти

и возбудить вас — ни кокаина, ни травы.

Сижу у окна. Снаружи осина.

Когда я любил, я любил сильно. Нечасто.

Я сказал, что лес — единственная часть дерева.

Кому нужна девушка целиком, если у тебя ее колено?

Устал от пыли, поднятой современной эпохой,

русский глаз остановился бы на эстонском шпиле.

Сижу у окна. Блюда готовы.

Я был здесь счастлив. Но меня больше не будет.

Я писал: Лампочка со страхом смотрит в пол,

и любовь, как действие, лишена глагола; ноль-

o Евклид думал, что точка схода стала

, это было не математикой — это было ничто Времени.

Сижу у окна.И пока сижу

, моя молодость возвращается. Иногда я улыбался. Или плюнуть.

Я сказал, что лист может погубить бутон;

что плодородное падает в залежи — рваный;

, что на ровном поле, на ничем не омраченной равнине

природа напрасно рассыпает семена деревьев.

Сижу у окна. Руки сомкнулись мне в коленях.

Моя тяжелая тень — моя приседающая компания.

Моя песня была расстроена, мой голос был треснутым,

но, по крайней мере, ни один припев не может ее спеть.

никого не сбивает с толку — ничьи ноги не лежат на моих плечах.

Сижу у окна в темноте. Как экспресс,

разбиваются волны за волнообразным занавесом.

Верный подданный этих второсортных лет,

Я с гордостью признаю, что мои лучшие идеи

второсортны, и пусть будущее

возьмет их как трофеи моей борьбы с удушьем.

Сижу в темноте. И было бы трудно понять

, что хуже: тьма внутри или тьма снаружи.

(1971)

Перевод Ховарда Мосса

*

«Фрагмент речи»

Я родился и вырос на балтийских болотах

в семье серо-цинковых разбойников, которые всегда шли на

по двое.Отсюда все рифмы, отсюда этот бледный, плоский голос

, который колеблется между ними, как волосы, еще влажные,

, если он вообще рябит. Опираясь на бледный локоть,

спираль выхватывает из них не грохот моря

, а хлопок холста, ставен, рук, кипящий чайник

на горелке — наконец, металлический крик чайки

. Что удерживает сердца от фальши в этом плоском районе

, так это то, что здесь негде спрятаться и много места для видения.

Только звук нуждается в эхо и боится его отсутствия.

Взгляд привык не оглядываться назад.

Северная пряжка металлическая, стекло не повредит;

учит горло говорить: «Впусти меня».

Меня поднял холод, который, чтобы согреть мою ладонь,

сжал мои пальцы вокруг ручки.

Замерзая, я вижу красное солнце, которое заходит за океаны

, а души

не видно. То ли пятка скользит по льду, то ли сам глобус

резко выгибается под моей подошвой.

И в моем горле, где скучная сказка

или чай, или смех должны быть нормой,

снег растет все громче и «Прощай!»

темнеет, как Скотт, окутанный полярным штормом.

Из ниоткуда с любовью энтузиазм Марчембера, сэр

милая уважаемая дорогая, но в конце концов

неважно, кто на память не восстановит

черт, не твоих, и никто не преданный друг

приветствует тебя с этой пятой последней части земли

отдыхает на китообразные спины мальчиков-пастушков

Я любил тебя больше ангелов и Самого себя

из них, теперь поздно ночью в спящей долине

в маленьком городке до дверных ручек в

снеге, извивающемся на черствых

простынях для всей кожи —

Глубоко я вою «тыуу» сквозь свою подушку-дамбу

, много морей отсюда, которые движутся ближе к

, а мои конечности в темноте играют твоим двойником, как зеркало

, пораженное безумием.

Список некоторых наблюдений. В углу тепло.

Взгляд оставляет отпечаток на всем, на чем он остановился.

Вода — самая распространенная форма стекла.

Человек страшнее своего скелета.

Зимний вечер с вином в никуда. Черное крыльцо

выдерживает жесткие нападки ивы.

Закрепленное на локте, тело

громоздко, как обломки ледника, своего рода морена.

Через тысячелетие они, без сомнения, обнажат

окаменелого двустворчатого моллюска, подпертого за этой марлевой тканью

, с отпечатком губ под отпечатком бахромы,

, бормочущим «Спокойной ночи» на оконной петле.

Я узнаю этот ветер, бьющий по вялой траве

, который подчиняется ему, как они это делали с татарской массой.

Я узнаю этот лист, растопыренный в придорожной грязи

, как принц, залитый кровью.

летящие наискось в щеку деревянной хижины в другой стране,

осень говорит, как гуси своим летающим зовом,

— слеза на лице. И когда я закатываю

глазами к потолку, я повторяю здесь

, но не из описания кампании этого нетерпеливого человека

, а произношу ваше казахское имя, которое до сих пор хранилось в моем горле

как пароль для входа в Орду.

Темно-синий рассвет на матовом стекле

напоминает желтые уличные фонари на заснеженном переулке,

ледяных тропинок, перекресток, сугробы с обеих сторон,

— шумную раздевалку в восточной части Европы.

«Ганнибал. . . » там дроны, изношенный мотор,

брусьев в спортзале пахнет подмышками;

что касается той страшной доски, которую ты не видел,

она осталась такой же черной. И его обратная сторона тоже.

в хрустальный.Что касается всей этой штуки с параллельными линиями

, то она действительно оказалась верной и беспощадной.

Не хочу вставать сейчас. И никогда не делал.

Вы забыли эту деревню, затерянную в рядах

болота на территории, поросшей соснами, где в садах никогда не стояли чучела

: урожай не стоит того,

и дороги тоже просто канавы и заросли зарослей.

Старушка Настасья мертва, я так понимаю, и Пестерев тоже точно

а если нет, то он пьяный сидит в погребе или

что-то лепит из изголовья нашей кровати:

калитку, скажем, или какой-то сарайчик.

А зимой рубят дрова, а живут репы,

и из дыма морозного неба мигает звезда,

плюс пустота, которую мы когда-то любили.

В маленьком городке, из которого смерть распространилась по классной комнате

карта, булыжники сияют, как чешуя, покрывающая карпа,

на светском каштане висят свечи таяния,

и чугунный лев сосны для хорошей речи.

Сквозь выстиранную бледную оконную сетку сочится

гвоздик, похожих на раны, и кирхена, игл сочится;

, как в былые времена, гремит трамвай,

, но на стадионе уже никто не выходит.

Настоящий конец войны — платье милой блондинки

на хрупкой спинке венского кресла

, в то время как гудящие крылатые серебряные пули летят,

унося жизни на юг, в середине июля.

Мюнхен

Что касается звезд, то они всегда горят.

То есть появляется один, затем другие украшают чернильную сферу

. Это лучший способ взглянуть на

здесь: в нерабочее время, моргает.

Небо выглядит лучше, когда они выключены.

Хотя с ними покорение космоса происходит быстрее.

При условии, что вам не пришлось перемещать

с голой веранды и скрипящей качалки.

Как сказал один пилот космического корабля, его лицо

наполовину погружено в тень, кажется,

нигде нет жизни, и ни на одном из них нельзя останавливаться задумчивым взглядом

.

Рядом с океаном, при свечах. Разрозненные фермы,

полей, заросших щавелем, люцерной и клевером.

К ночи у тела, как у Шивы, вырастают дополнительные руки

, которые с тоской тянутся к любовнику.

Мышь шелестит по траве. Падает сова.

Внезапно скрипящие стропила расширяются на секунду.

В деревянном городке спят крепче,

так как в наши дни мечтаешь только о том, что произошло.

Пахнет свежей рыбой. К стене приклеивается профиль кресла

.Марля слишком мягкая, чтобы набухать при малейшем ветре

. А луч луны, между тем,

поднимает волну, как скользящее одеяло.

Лаокоон дерева, сбрасывая со своих плеч горный груз

, окутывает их огромным облаком

. С мыса влетает ветер. Голос

звучит высоко, удерживая слова на нити смысла.

Идет дождь; его веревки скручивались в комки,

хлестали, как плечи купающегося, обнаженные спины этих

холмов.Средиземное море шевелит круглые колоннады

, словно соленый язык за сломанными зубами.

Сердце, хоть и свирепое, но все же бьется на двоих.

Каждый хороший мальчик заслуживает пальца, чтобы указать

, что за пределами сегодняшнего дня всегда будет статика к

завтра, как призрачный предикат субъекта.

Если что-то заслуживает похвалы, так это то, как

западный ветер становится восточным, когда замерзшая ветвь

качается влево, выражая свой скрипучий протест,

и ваш кашель летит через Великие равнины в леса Дакоты.

В полдень, держа дробовик на плече, стреляйте по тому, что вполне может быть

кроликом на снежных полях, так что снаряд

расширит брешь между загоном, оставляющим эти хромающие

неудобные линии, и существом, оставившим

настоящих следов на белом. Иногда голова

совмещает свое существование с существованием руки, но не для того, чтобы вывести больше строк

, а для того, чтобы подхватить ухо под проливным оскорблением

их общего голоса. Как новый кентавр.

Всегда есть возможность — выпустить

себя на улицу, чья коричневая длина

успокаивает глаз дверными проемами,

тонкой развилкой ив, лоскутными лужами, простой прогулкой.

Волосы на моей тыкве развеваются ветром

и улица вдали, сужаясь к V,

похожа на лицо до подбородка; а лающий щенок

вылетает из подворотни, как скомканная бумага.

А ул. Некоторые дома, скажем,

лучше других. Чтобы взять один предмет,

, у некоторых окна побольше. Более того, если вы сойдете с ума,

этого не произойдет, по крайней мере, внутри них.

. . . а когда произносится «будущее», стая мышей

выбегает из русского языка и грызет

кусок созревшей памяти, что вдвое больше

После всех этих лет не имеет значения, кто

или что стоит в углу, скрытое тяжелыми занавесками,

, и в вашем уме звучит не серафическое «до»

, а только их шорох. Жизнь, которую

никто не осмеливается оценить, как пасть этой подарочной лошади,

скалит зубы в ухмылке при каждой встрече

. От человека остается

долей. К его разговорной части. К части речи.

Не то чтобы я терял хватку: я просто устал от лета.

Вы тянетесь за рубашкой в ящике стола, и день потрачен зря.

Если бы здесь была зима, чтобы снег задушил

все эти улицы, этих людей; но сначала взорвали

зеленых. Я спал в своей одежде или просто брал взятую напрокат книгу

, а то, что осталось от вялого ритма года,

переходит дорогу по обычной зебре. Свобода

— это когда вы забываете написание имени тирана

и слюна вашего рта слаще персидского пирога

, и хотя ваш мозг скручен, как рог барана

, ничто не падает из вашего бледно-голубого глаза.

(1975–76)

Перевод Даниэля Вайсборта и автора

__________________________________

Выдержки из Избранных стихотворений, 1968–1996 Иосифа Бродского. Под редакцией Энн Челлберг. Опубликовано Фарраром, Страусом и Жиру, май 2020 г. Copyright © 2020 Поместье Иосифа Бродского. Авторские права на подборку © 2020 by The Joseph Brodsky Article Fourth Trust. Введение авторское право © 2020 by Ann Kjellberg. Все права защищены

Подарок | The New Yorker

Осенью 1963 года в Ленинграде, на территории бывшего тогда Союза Советских Социалистических Республик, молодой поэт Дмитрий Бобышев похитил девушку молодого поэта Иосифа Бродского.Это было не круто. Бобышев и Бродский были близкими друзьями. Они часто появлялись в алфавитном порядке на публичных чтениях в Ленинграде. Бобышеву было двадцать семь, и он недавно расстался с женой; Бродскому было двадцать три года, и он работал с перерывами. Вместе с двумя другими многообещающими молодыми поэтами их друг и наставник Анна Ахматова окрестила их «волшебным хором», считая, что они представляют собой возрождение русской поэтической традиции после лет мрака при Сталине.Когда Ахматову спросили, кем из молодых поэтов она больше всего восхищается, она назвала сразу двоих: Бобышева и Бродского.

Бродский, как говорят русские, на собственной шкуре испытал все испытания своего поколения. Его ссылка не была исключением. Фотография сделана Ирвингом Пенном в 1980 году. Фотография из © 1980 Condé Nast Publications, Inc.Молодые советские люди пережили шестидесятые еще глубже, чем их американские и французские коллеги, потому что, в то время как депрессия и оккупация были плохими, сталинизм был еще хуже. .После смерти Сталина Советский Союз снова начал медленно приближаться к миру. Запрет на джаз снят. Был опубликован Эрнест Хемингуэй; В Пушкинском музее в Москве прошла выставка произведений Пикассо. В 1959 году в Москве открылась выставка американских товаров народного потребления, и мой отец, тоже представитель этого поколения, впервые попробовал Pepsi.

Либидо высвободилось, но куда оно должно было деваться? Люди жили с родителями. Их родители, в свою очередь, жили с другими родителями в так называемых коммунальных квартирах.«У нас никогда не было собственной комнаты, в которую можно было бы заманить наших девочек, и у наших девочек не было комнат», — писал позже Бродский из своей американской ссылки. У него была половина комнаты, отделенная от комнаты его родителей книжными полками и занавесками. «Наши любовные связи в основном были прогулками и разговорами; это было бы астрономической суммой, если бы с нас взимали плату за километраж ». Женщиной, с которой Бродский гулял и разговаривал два года, женщиной, разбившей волшебный хор, была Марина Басманова, молодой художник. Современники описывают ее как завораживающе тихую и красивую.Бродский посвятил ей одни из самых сильных любовных стихов русского языка. «Я был только тем, к чему ты прикоснулся ладонью, — писал он, — над чем в глухой, черной как ворон / ночи ты склонил голову. . . . / Я был практически слеп. / Ты то появляешься, то прячешься, / научил меня видеть ».

Почти единогласно люди из их круга осудили Бобышева. Не из-за романа — у кого не было романов? — а потому, что, как только Бобышев начал преследовать Басманову, Бродский стал преследоваться властями.В ноябре 1963 года в местной газете появилась статья, оскорбляющая Бродского, его брюки, его рыжие волосы, его литературные претензии и его стихи, хотя из семи цитат, приведенных в качестве примеров поэзии Бродского, три были написаны Бобышевым. Все признали такую статью прелюдией к аресту, и друзья Бродского настояли на том, чтобы он поехал в Москву переждать ситуацию. Они также настаивали на том, чтобы он отправился в психиатрическую больницу на случай, если определение какой-либо формы психоза может помочь ему отстаивать свое дело.Новый год Бродский встретил в больнице, потом выпросил. Выйдя из машины, он узнал, что Бобышев и Басманова вместе встретили Новый год на даче друга. Бродский занял двенадцать рублей на поездку и помчался в Ленинград. Он выступил против Бобышева. Он выступил против Басмановой. Прежде чем он смог продвинуться дальше, его бросили в тюрьму. Последующий судебный процесс положил начало советскому правозащитному движению, превратил Бродского во всемирно известную фигуру и, в конечном итоге, привел к его изгнанию из У.С.С.Р.

Бродский родился в мае 1940 года, за год до немецкого вторжения. Его мать работала бухгалтером; его отец был фотографом и работал в Военно-морском музее в Ленинграде, когда Бродский был молод. Они были любящими родителями и очень любимы Иосифом Бродским, их единственным ребенком.

Ленинград сильно пострадал во время войны — более двух лет он был блокирован немцами, лишен пищи и тепла. Тетя умерла от голода. В первые послевоенные годы, даже когда Сталин мобилизовал страну на «холодную войну», ущерб был очевиден.«Мы пошли в школы, и какой бы высшей чепухе нас там ни учили, повсюду были видны страдания и бедность», — писал Бродский. «Не прикрыть развалину страницей Правды ». Он был скучным учеником, которого сдерживали в седьмом классе. Когда у его родителей начались финансовые проблемы — его отец потерял работу на флоте во время кампании Сталина в последние годы жизни против евреев, — пятнадцатилетний Иосиф бросил учебу и пошел работать на завод.

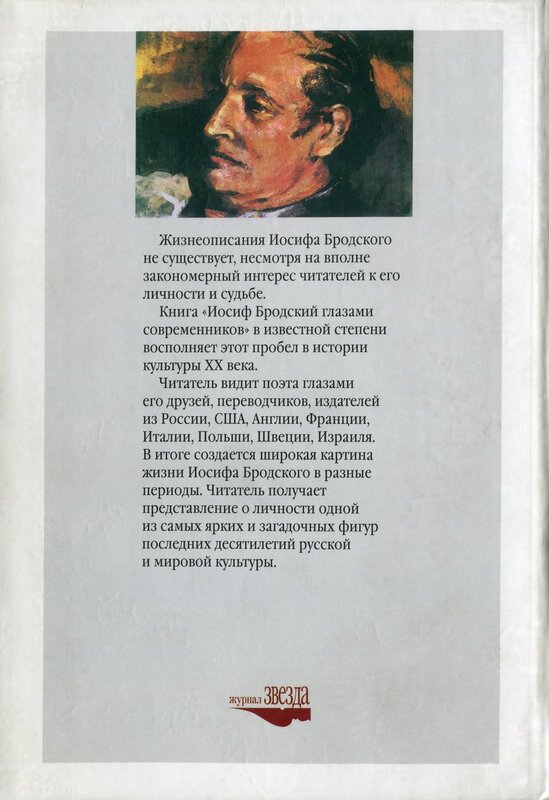

В лояльной, скрупулезной и авторитетной биографии «Иосиф Бродский: литературная жизнь» (Йельский университет; 35 долларов; перевод с русского — Джейн Энн Миллер) старый друг Бродского Лев Лосев уделяет большое внимание выбору предмета. бросить школу, аргументируя это тем, что это предотвратило разрушение Бродского чрезмерным обучением.Так думал и Бродский. «Впоследствии я часто сожалел об этом шаге, особенно когда видел, что мои бывшие одноклассники так хорошо ладят в системе», — писал он. «И все же я знал кое-что, чего не знали они. На самом деле, я тоже продвигался, но в противоположном направлении, идя несколько дальше ». Направление, в котором он шел, можно было назвать по-разному: подполье, или самиздат, или свобода, или Запад.

Он был беспокойным. Через шесть месяцев он оставил работу на заводе. В течение следующих семи лет, до своего ареста, он работал на маяке, в кристаллографической лаборатории и в морге; он также слонялся, курил сигареты и читал книги.Он путешествовал по Советскому Союзу, участвуя в «геологических» экспедициях, помогая быстро развивающемуся советскому правительству прочесать огромную страну в поисках полезных ископаемых и нефти. Ночью геологи собирались у костра и играли песни на своих гитарах — часто стихи, положенные на музыку, — и читали свои собственные стихи. Прочитав в 1958 году сборник стихов на «геологическую» тему, Бродский решил, что сам может добиться большего. Одно из его самых ранних стихотворений «Паломники» вскоре стало хитом костра.

Вся страна сходила с ума от поэзии; он стал центральным в атмосфере хрущевской оттепели. В 1959 году в рамках своего рода возврата к большевистскому прошлому в центре Москвы был открыт памятник Владимиру Маяковскому, и вскоре молодые люди стали собираться вокруг него, чтобы читать свои стихи. В начале шестидесятых годов группа поэтов начала серию многолюдных чтений в Политехническом музее в Москве, в углу из штаб-квартиры КГБ. Об одном из таких вечеров показывают фильм, и, хотя это всего лишь чтение стихов (а не концерт Битлз, скажем), и хотя стихи этих полуофициальных поэтов не были особенно хорошими, атмосфера была наэлектризованной.Собралась толпа, и перед ней стоял молодой человек, рассказывающий о своих чувствах: это было в новинку.

Залы в Ленинграде были скромнее, но Бродский и его ближайшие друзья-поэты — Бобышев, Анатолий Найман и Евгений Рейн, «волшебный хор» — при каждой возможности использовали их. Бобышев в своих мемуарах вспоминает, как Бродский тащил его на окраину города, чтобы Бродский мог прочитать несколько стихов группе студентов. Бобышев ушел рано.

Что касается самой поэзии, Лосев убедительно доказывает, что раннее произведение — до ареста Бродского — неровное, иногда производное.Но с самого начала Бродский был одним из тех поэтов, которые умеют писать исповедально и делать так, как будто они описывают целый социальный феномен. Стихи романтичны, саркастичны и непринужденно современны. Есть удлинение стихотворной линии, как у Элиота, и чувство удивления, когда рифма и размер сохраняются; есть также явное влияние английских поэтов-метафизиков, которые смешали свою любовную поэзию с философскими рассуждениями — в случае Бродского, всегда относящимися ко времени и пространству.В поисках англоязычных эквивалентов Роберт Хасс написал, что Бродский звучал «как Роберт Лоуэлл, когда Лоуэлл звучал как Байрон». Однако как культурный деятель в России Бродский был больше похож на Аллена Гинзберга (с которым он позже ходил за покупками подержанной одежды в Нью-Йорке: «Аллен купил смокинг за пять долларов!» — сказал он Лосеву, который задавался вопросом, почему битник нужна формальная одежда). Для Гинзберга и его друзей свобода заключалась в выходе за рамки традиционной просодии; для Бродского и его друзей свобода пришла из восстановления традиции, которую Сталин пытался уничтожить.Бродский умел находить для этого удивительные способы, казалось бы, без усилий, всегда оставаясь хладнокровным и беспечным. Его ранние стихи описывают рассказчика, идущего домой с вокзала; рассказчик, путешествующий по своим старым ленинградским прибежищам; рассказчик наблюдает за спором супружеской пары, гадая, всегда ли он сам будет один. Последний, кстати, называется «Уважаемый Д. Б.», то есть Дмитрий Бобышев, находившийся в то время в несчастливом браке.

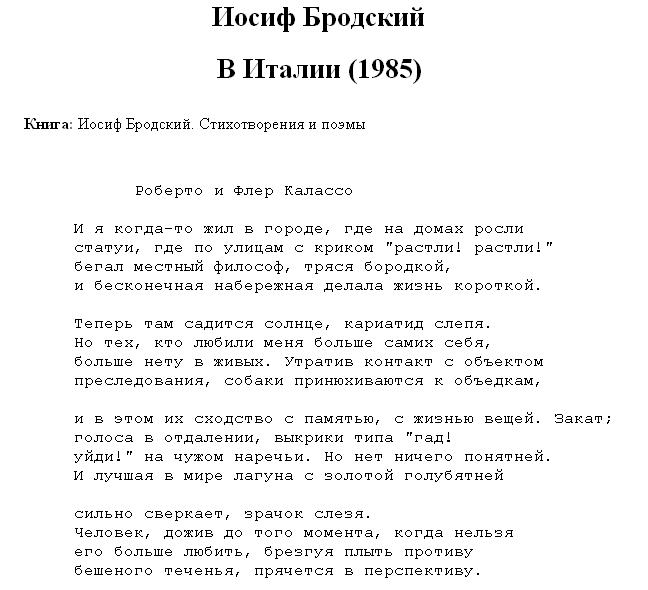

Иосиф Бродский | Фонд Поэзии

Иосиф Александрович Бродский подвергался оскорблениям и преследованиям со стороны официальных лиц в его родном Советском Союзе, но западный литературный истеблишмент превозносил его как одного из лучших поэтов этой страны.Его стихи отличались ироническим остроумием и духом огненной независимости. С того момента, как он начал их публиковать — как под своим именем, так и под именем Иосиф Бродский, — он вызвал гнев советских властей. Его также преследовали за то, что он был евреем. Он предстал перед судом за «тунеядство», и тайная запись этого процесса помогла привлечь внимание Запада, поскольку он отвечал своим следователям смелым и ясным идеализмом. Бродский был отправлен в советскую психиатрическую лечебницу, а затем провел пять лет в Архангельске, арктическом лагере.Общественный резонанс со стороны американских и европейских интеллектуалов помог добиться его досрочного освобождения. Вынужденный эмигрировать, он переехал в Мичиган в 1972 году, где с помощью поэта У. Одена, он поселился в Мичиганском университете в Анн-Арборе в качестве постоянного поэта. Затем он преподавал в нескольких университетах, включая Куинс-колледж в Нью-Йорке и Маунт-Холиок-колледж в Массачусетсе. Он продолжал писать стихи, часто писал на русском языке и переводил свои собственные работы на английский, и в конечном итоге получил Нобелевскую премию за свою работу.Его преобладающими темами были изгнание и потеря, и его широко хвалили за его навязчиво красноречивый стиль.

Во многом Бродский до отъезда на родину жил в ссылке. Его отец потерял звание в российском флоте, потому что был евреем, а семья жила в бедности. Пытаясь избежать постоянно присутствующих образов Ленина, Бродский бросил школу и начал самостоятельное обучение, читая классику литературы и работая на различных необычных работах, в том числе помогая коронеру и геологу в Средней Азии.Он выучил английский и польский, чтобы переводить стихи Джона Донна и Чеслава Милоша. Его собственная поэзия выражала его независимый характер с оригинальностью, которой восхищались такие поэты, как Анна Ахматова.