Стих о любви бродского: Бродский — Стихи о любви: лучшие стихотворения Иосифа Бродского любовной лирики

«Бродский — поэт несостоявшихся, угнетённых или неудачливых граждан»

Если ты меняешь территорию, надо следить, чтобы масштаб этой территории соответствовал прежней, потому что иначе есть шанс измельчать. Человек, переезжающий из великой страны в малую, начинает писать довольно маломасштабную лирику или маломасштабную прозу. Бродский выбрал Америку, в которой, как он пишет в третьем письме к Виктору Голышеву, «МНОГО всего». И, конечно, он имперский поэт прежде всего потому, что для него ключевые понятия — понятия количественные: напор, энергетика, харизма, длина (он любит длинные стихотворения). В общем, количество у него очень часто преобладает над качеством. Бродский берёт массой, массой текста.

Вот это мне кажется очень важным, очень принципиальным, делающим его невероятно актуальным для ура-патриотов. Ну, дошло дело до того, что в «Известиях» появились две статьи, где Бродского просто провозглашают нашим: «Он не либеральный, он наш».

В чём проблема? Мне кажется, что каждый поэт избывает некоторый фундаментальный внутренний конфликт, и этому конфликту посвящены все его стихи. Вот проза может иметь функцию дескриптивную, описательную. А поэзия всегда так или иначе борется. Она — акт аутотерапии. Она борется с авторским главным комплексом, главной проблемой.

Хотя Пушкин — бесконечно сложное явление, но у Пушкина, на мой взгляд, одна из главных проблем — это проблема государственной невостребованности, проблема государственника, который не востребован государством. И отсюда вытекает его сквозной инвариантный мотив ожившей статуи. Человек обращался к статуе в надежде, что она с ним заговорит, обращался к истукану, а этот истукан стал его преследовать, давить, диалога не вышло — конфликт «Медного всадника».

Конфликт Маяковского, им самим сформулированный: «Такой большой и такой ненужный?» Такая огромная интонационная умелость, такая избыточность эмоциональная — и вот так не нужен никому. Такой огромный — и такой не приложимый ни к чему. Все маленькие.

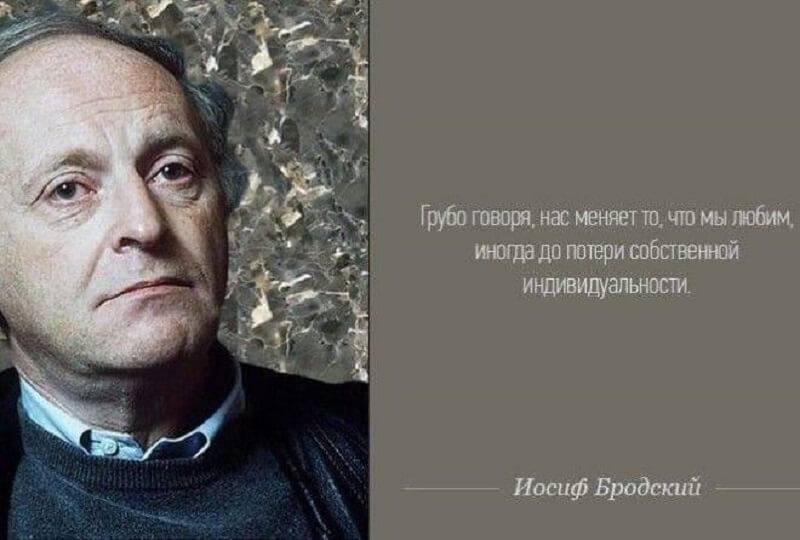

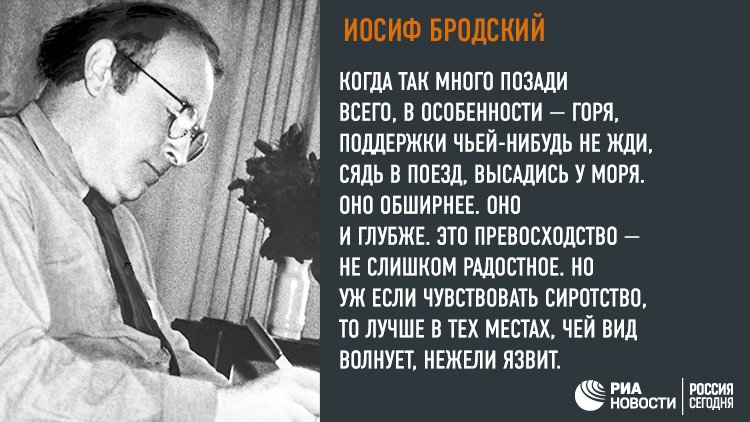

Главный конфликт в текстах Бродского, который очевиден, который сразу обнажается читателю, — это конфликт между потрясающей стиховой виртуозностью, как писал Юрий Карабчиевский**, «с несколько даже снисходительным богатством инструментария», владением всем, и, я должен заметить, довольно бедным и, я бы даже рискнул сказать, довольно общим смыслом, который в это вложен, довольно обывательскими ощущениями. Именно поэтому Бродский — это такой поэт большинства.

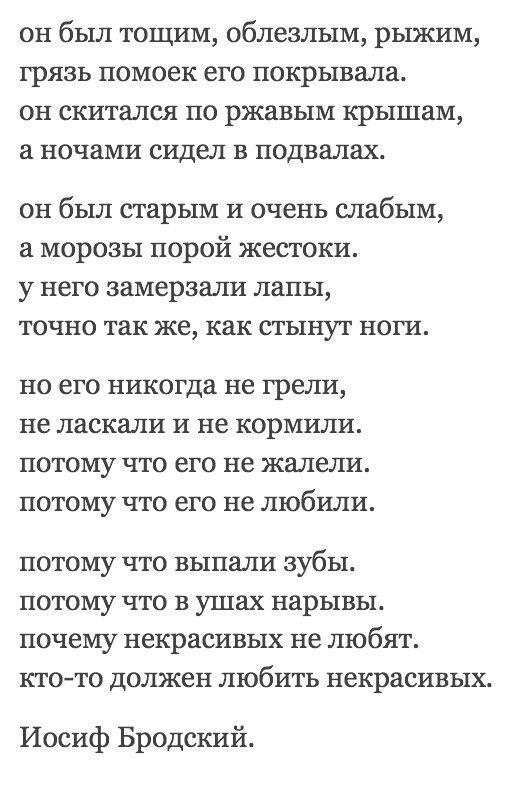

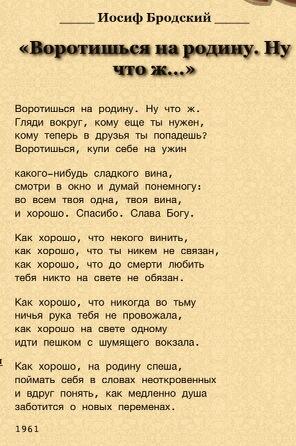

Бродский вообще очень любим людьми, чьё самолюбие входит в непримиримый конфликт с их реальным положением. Поэт отвергнутых любовников, поэт несостоявшихся, угнетённых или неудачливых граждан, потому что им нравится отвергать, им нравится презирать.

Как ни относись к Бродскому, нельзя не признать восхитительной, заразительной и бесконечно привлекательной манеру выражения его мыслей и нельзя не ужаснуться их бедности, их узости. И здесь я рискну сказать, может быть, достаточно горькую вещь и достаточно неожиданную.

Говорят: «Маяковский сегодня воспевает свободу, а завтра — диктатуру; сегодня пишет: “У Вильгельма Гогенцоллерна // Размалюем рожу колерно”, а завтра сочиняет пацифистскую “Войну и мир”». Но дело в том, что к Маяковскому эти претензии ещё меньше приложимы, чем, например, к Паваротти. Паваротти сегодня поёт какую-нибудь воинственную арию, а завтра — сугубо элегическую; сегодня поёт марш милитаристский, а завтра — «Ах, не хочу на войну», условно говоря. Ключевое слово в поэзии Маяковского — «голос». Оно одно из самых употребительных. Кроме «голоса», там нет практически ничего. Маяковский говорит не то, что он думает, а то, что интонационно привлекательно, или, вернее сказать, — он думает то, что хорошо говорится, что приятно будет сказать.

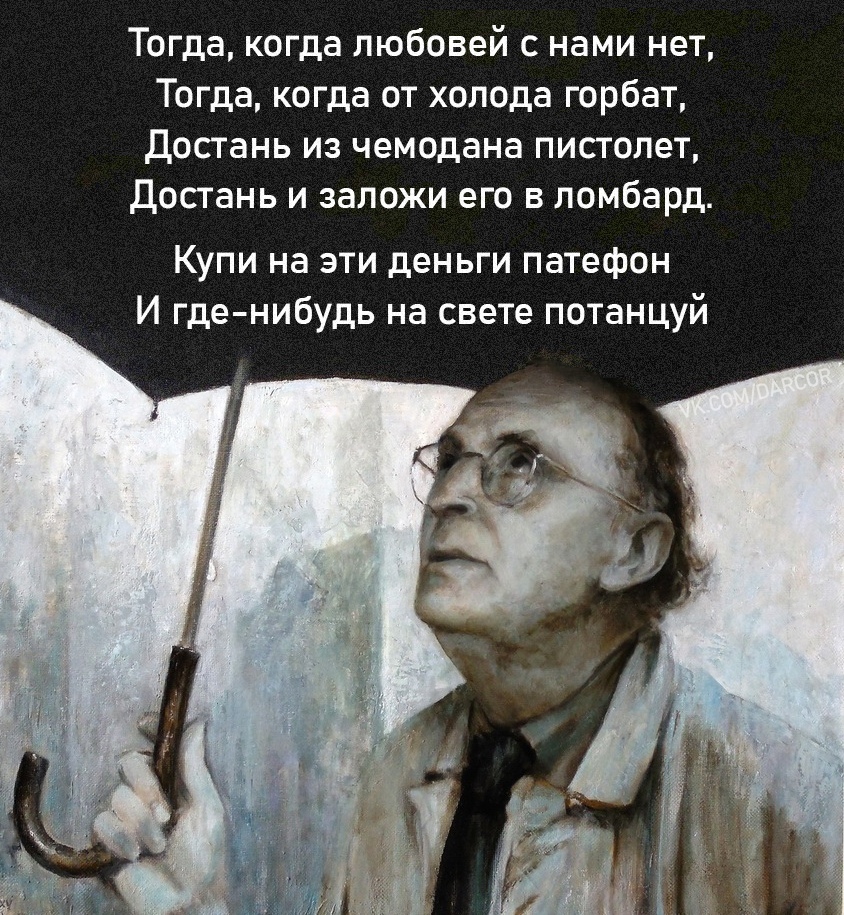

Применительно к Бродскому Александр Житинский сформулировал замечательно точную мысль: «Необычайно приятно читать Бродского вслух». И девушке его вслух читать приятно, и приятно его читать с трибуны, и самому себе его приятно произносить. Знаете, иногда один в комнате сидишь и твердишь себе какие-то хорошие стихи, просто чтобы одиночество не так давило на уши. Да, Бродского приятно читать вслух.

И всё, что он говорит, приятно сформулировано, даже когда это вещи абсолютно взаимоисключающие. Например, стихи «На независимость Украины» мы все знаем, они теперь довольно широко цитируются, все помнят эти формулы. Но ведь задолго до этого этот так называемый имперский Бродский написал совершенно не имперские, а более того — антиимперские, довольно страшные «Стихи о зимней кампании 1980 года», стихи об Афганистане. Помните эти действительно страшные стихи про то, что люди свалены, как «человеческая свинина», и:

Слава тем, кто, не поднимая взора,

шли в абортарий в шестидесятых,

спасая отечество от позора!

о есть слава тем, кто не родил новые поколения солдат этой империи. Страшно звучит? Конечно, страшно. Я бы сказал — просто кощунственно. А после этого — совершенно имперские по тону стихи «На независимость Украины».

Страшно звучит? Конечно, страшно. Я бы сказал — просто кощунственно. А после этого — совершенно имперские по тону стихи «На независимость Украины».

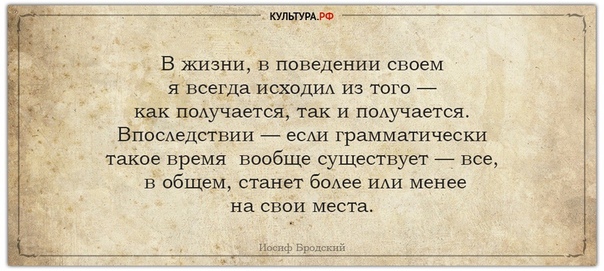

Бродский говорит то, что хорошо звучит. Стоит ли за этим глубокая личная убеждённость? Я думаю, нет. Это процесс, который обозначен у него самого, как «пение сироты радует меломана». Человек поёт, просто чтобы не сойти с ума. Это достаточно горькое занятие, но, по строгому счёту, поэт совершенно не обязан думать то, что говорит. Он говорит то, что эффектно звучит. Таковы не все поэты. Не таков Блок, например. Может быть, именно поэтому так не любил Бродский нашего Сан Саныча. Нет этого совершенно у Окуджавы. Господи, у очень многих этого нет.

Бродский написал «На смерть Жукова» — стихи абсолютно советские; стихи, о которых Никита Елисеев, любимый мой критик, в своей статье в «Звезде» совершенно правильно пишет, что они органично смотрелись бы в «Правде» (где они, кстати, в конце концов и были напечатаны, но уже после конца советской власти).

Воин, пред коим многие пали

стены, хоть меч был вражьих тупей,

блеском манёвра о Ганнибале

напоминавший средь волжских степей.

Кончивший дни свои глухо в опале,

как Велизарий или Помпей.

Почему меч был вражьих тупей? Российская школа военного искусства никогда не уступала никому. Или если о качестве оружия идёт речь — так тоже с оружием всё было вроде бы неплохо (и «Т-34», и впоследствии «АКМ»). Давайте вспомним дальше:

Что он ответит, встретившись в адской

области с ними? «Я воевал».

Почему в области адской? Почему солдаты-победители должны оказаться в области адской? И почему вместе с ними там Жуков? Я уж не говорю о «блеске манёвра» применительно к Жукову — достаточно почитать книгу Виктора Суворова, чтобы возникли серьёзные вопросы.

Но почему мы, как идиоты, придираемся к мелочам? Нас что интересует, в конце концов, — риторика или смысл? В данном случае Бродский риторически убедителен, лозунго-возразителен. И именно поэтому он так востребован в имперском лагере, где громкость звука есть главный принцип звука и где риторика важнее человечности. У меня очень серьёзные сомнения в том, что Бродский — поэт, которого можно назвать человечным. «Человеческое, слишком человеческое», — мог бы он повторить вслед за великим французом*. Именно французом. Ницше эта фраза не принадлежит.

И именно поэтому он так востребован в имперском лагере, где громкость звука есть главный принцип звука и где риторика важнее человечности. У меня очень серьёзные сомнения в том, что Бродский — поэт, которого можно назвать человечным. «Человеческое, слишком человеческое», — мог бы он повторить вслед за великим французом*. Именно французом. Ницше эта фраза не принадлежит.

Расчеловечивание, если угодно, — главная тема Брод- ского: дыхание в безвоздушном пространстве, стремление вырваться из человеческого, тёплого, примитивного, мелкого и улететь в какие-то надзвёздные страшные высоты. Это тема «Осеннего крика ястреба» — кстати, одного из лучших и самых виртуозных стихотворений Бродского.

Что такое сверхчеловек? То, признаки чего сегодня многие усматривают в Бродском. Бродский сверхвиртуозен, сверходинок, сверхнезависим. Но человечность здесь ни при чём. Мне кажется, что сверхчеловек — это Пьер Безухов, например, потому что он сверхчеловечен. Поэзия же Бродского совершенно лишена таких эмоций, как умиление, сентиментальность.

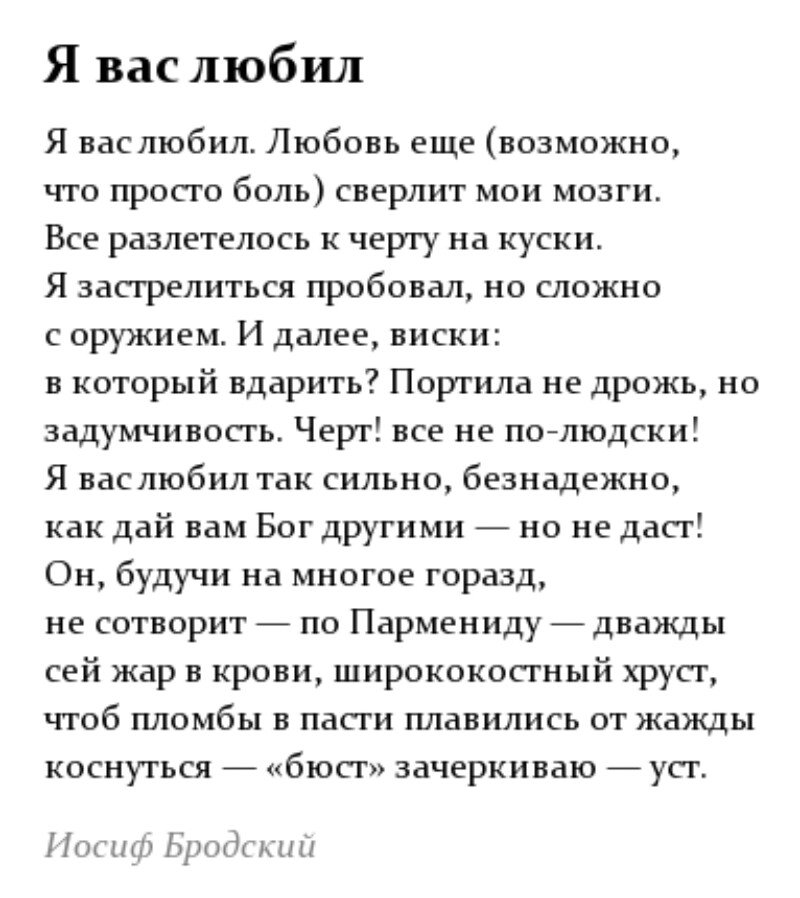

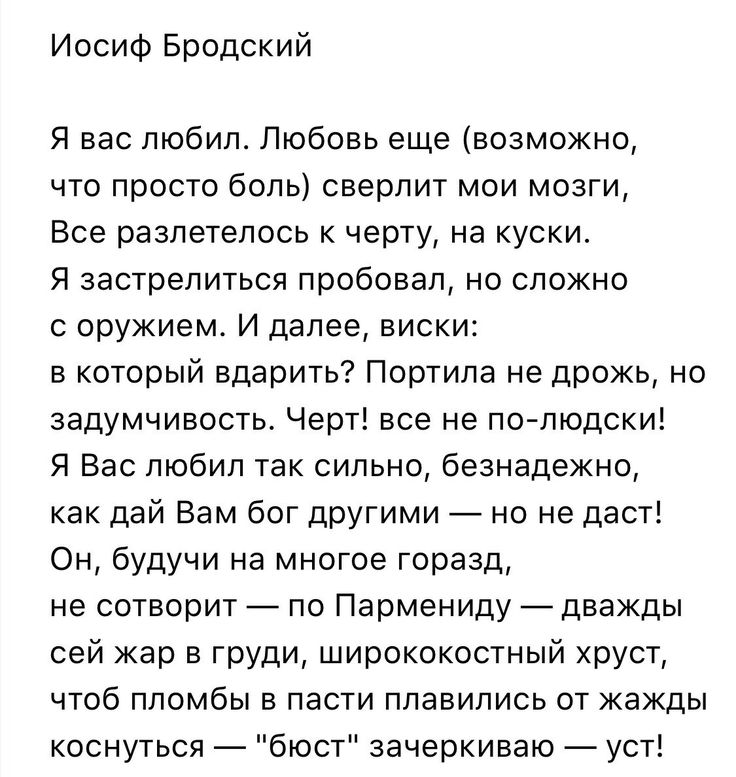

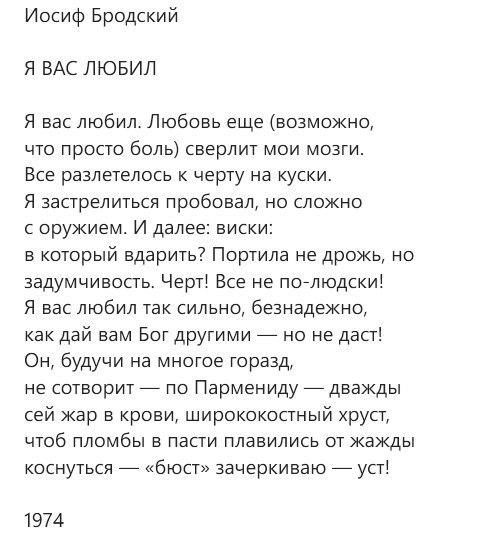

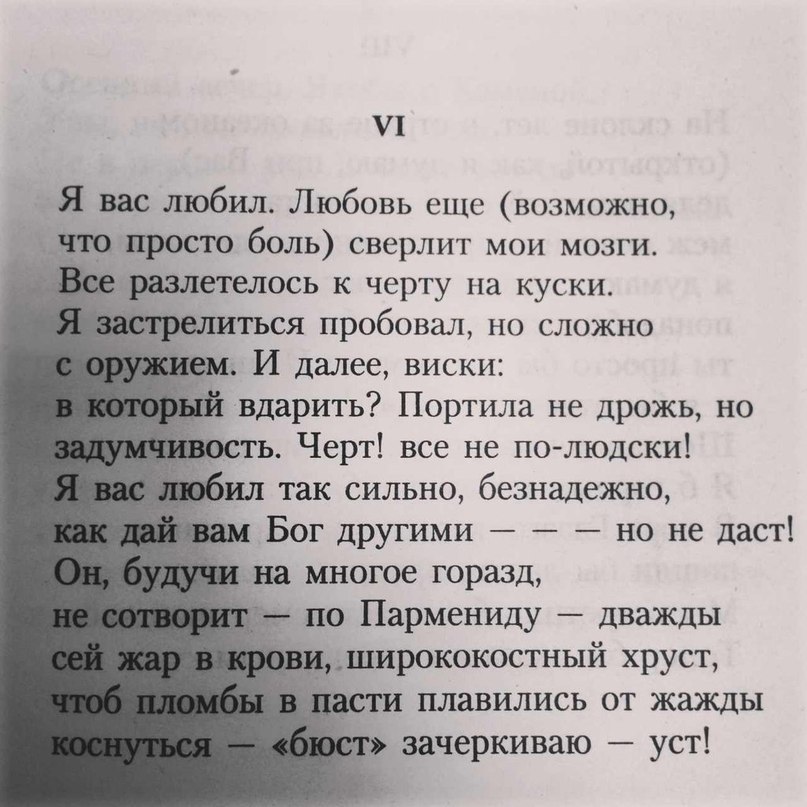

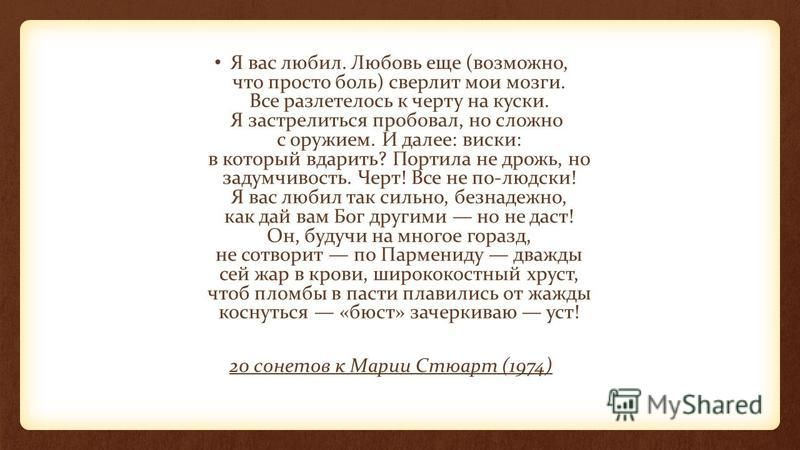

..как дай вам Бог другими — но не даст!

Он, будучи на многое горазд,

не сотворит — по Пармениду — дважды

сей жар в крови, ширококостный хруст,

коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

И, кстати говоря, вряд ли мы дождались бы от Пушкина слов вроде:

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля

и к финикам,

рисовала тушью в блокноте, немножко пела,

развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком

и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

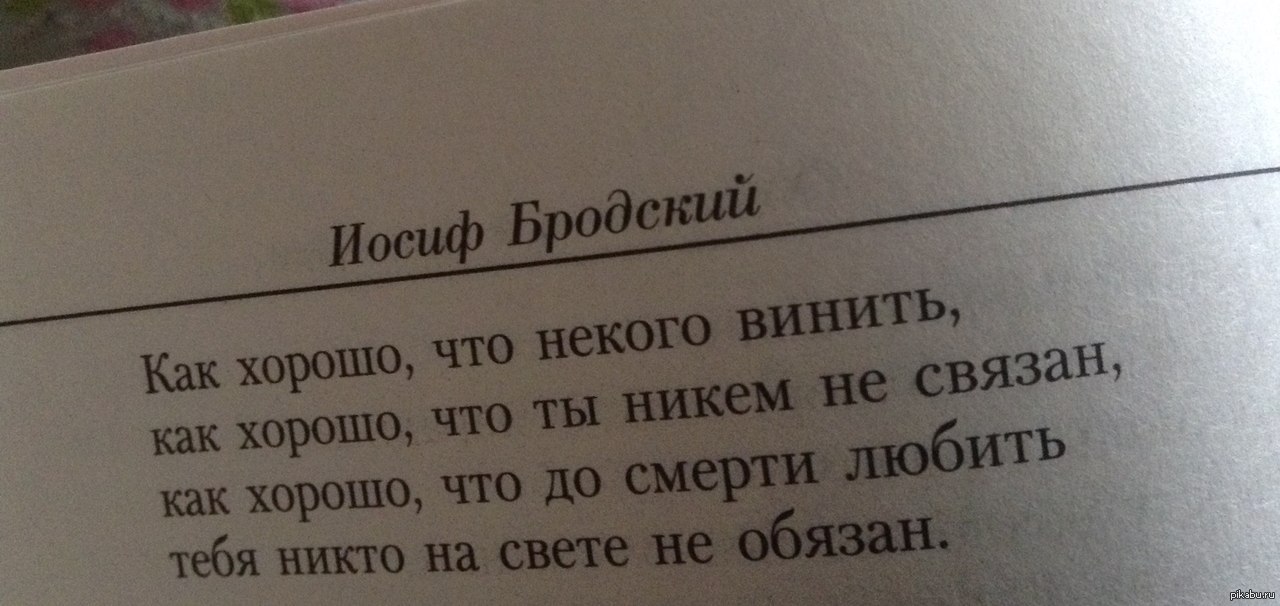

Человек имеет право на злость, но нуждается ли эта злость в столь эффектном поэтическом оформлении, мне не всегда понятно. Да, эмоция Бродского заразительна, но она потому и заразительна, что эта эмоция обывательская, самая обычная: эмоция злобы, обиды, эмоция сарказма. Мне кажется, что все разговоры о всепрощении Бродского, о том, что он не озлобился после ссылки, — это чистая риторика.

Да, эмоция Бродского заразительна, но она потому и заразительна, что эта эмоция обывательская, самая обычная: эмоция злобы, обиды, эмоция сарказма. Мне кажется, что все разговоры о всепрощении Бродского, о том, что он не озлобился после ссылки, — это чистая риторика.

Как сильно он не озлобился, давайте почитаем, скажем, в «Представлении» — поэме, в которой просто желчь клокочет! Зачем нам всё время повторять слова Бродского: «Я не стану мазать дёгтем ворота моего отечества»? А что же он делает, интересно, в «Представлении»? Не ворота мажет?

Это — кошка, это — мышка.

Это — лагерь, это — вышка.

Это — время тихой сапой

убивает маму с папой.

Мы все знаем, какое время убило маму с папой. Я уж не говорю об этом: «Входит Пушкин в лётном шлеме, в тонких пальцах — папироса». Всё это — глумление над имиджами, над куклами, над муляжами. Где же здесь высокая нота всепрощения? Нет — и слава богу. Это очень органические стихи.

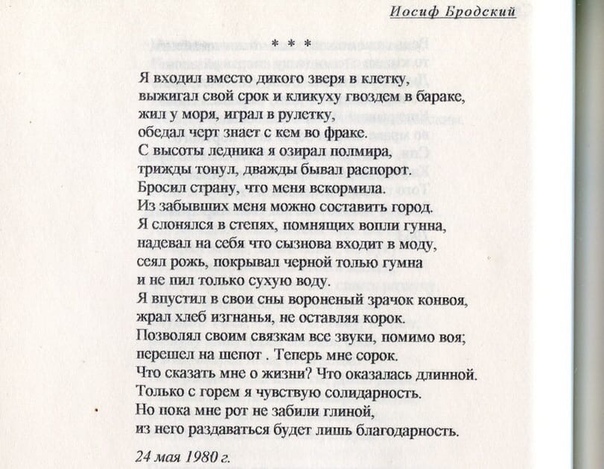

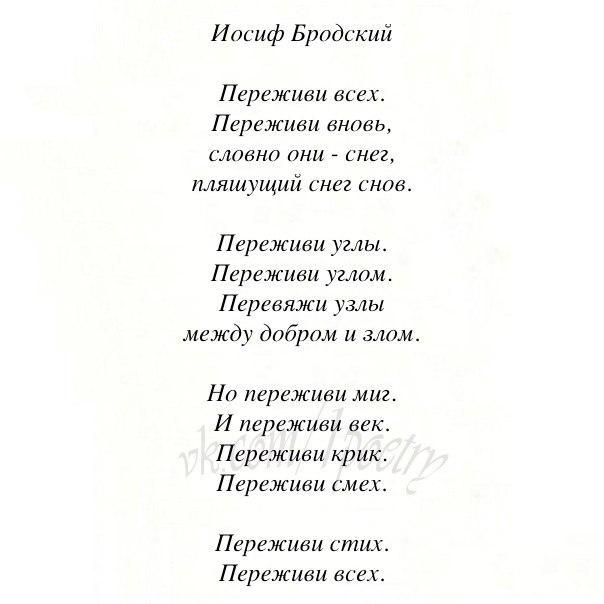

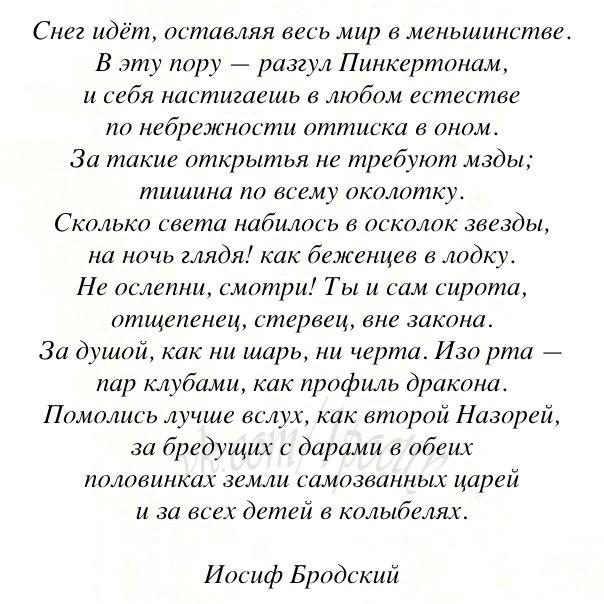

Мне кажется, что Бродский лишь в очень немногих стихах достиг некоторой новой интонации, не обывательской. Может быть, именно поэтому эти стихи так нелюбимы обывателем, так мало ему известны. Я говорю о «Пятой годовщине» — стихотворении, где вполне понятная саркастическая злоба переходит в интонацию высокой печали. Это 1977 год, это пять лет после отъезда.

Может быть, именно поэтому эти стихи так нелюбимы обывателем, так мало ему известны. Я говорю о «Пятой годовщине» — стихотворении, где вполне понятная саркастическая злоба переходит в интонацию высокой печали. Это 1977 год, это пять лет после отъезда.

Падучая звезда, тем паче — астероид

на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.

Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

Там хмурые леса стоят в своей рванине.

Уйдя из точки «А», там поезд на равнине

стремится в точку «Б». Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.

Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.

Иначе — среди птиц. Но птицы мало значат.

(Абсолютно проходная строка, ничего не значащая.)

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.

Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.

Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек.

И к звёздам до сих пор там запускают жучек

плюс офицеров, чьих не осознать получек.

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,

и рёбер больше там у пыльной батареи

в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее

нащупывает их рукой замёрзшей странник.

Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.

Там мучает охранник во сне штыка трёхгранник.

(Обратите внимание, какая гениальная строчка. Вот эта имперская мастурбация! Я уж не говорю о том, что «третий берег» — как искать пятый угол. Вы знаете, когда человека бьют, он в комнате ищет пятый угол, мечась по ней. «Неугомонный Терек там ищет третий берег».)

Там при словах «я за» течёт со щёк извёстка.

Там в церкви образа коптит свеча из воска.

Порой даёт раза соседним странам войско.

Там пышная сирень бушует в палисаде.

Пивная цельный день лежит в глухой осаде.

Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых арий.

Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.

В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

(Я пропускаю довольно значительную часть. )

)

Теперь меня там нет. Означенной пропаже

дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.

Отсутствие моё большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк: дыра, — но небольшая.

Её затянут мох или пучки лишая,

гармонии тонов и проч. не нарушая.

Теперь меня там нет. Об этом думать странно.

Но было бы чудней изображать барана,

дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,

паясничать. Ну что ж! на всё свои законы:

я не любил жлобства, не целовал иконы,

и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным ликом.

Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом

варьянте, я своим не подавился криком.

Здесь очень точная мысль. Россия представлена как некий образ вечности — прекрасной вечности, мрачной вечности, трагической, — представлена как школа небытия. Трагическая школа, после которой обычное небытие не так уж страшно. Россия представлена как великая школа творческого одиночества, после которой американское одиночество эмигранту уже не страшно.

Это гениальные стихи, на мой взгляд. У Бродского много гениальных стихов. И «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» я мог бы назвать, и вся «Часть речи», выдержанная в этой же интонации

Но, к сожалению, у Бродского очень много и того, что легко подхватывается. Сколько юношей тепличных подхватывает за Бродским его интонацию презрения, перечисления, как сказано у Владимира Новикова — «дефиницию вместо метафоры». Да, в этом смысле Бродский чрезвычайно заразителен.

— С чего лучше начинать читать Бродского?

— С «Двадцати сонетов к Марии Стюарт», с «Дебюта». Вот «Дебют» — знаете, я не люблю это стихотворение, оно мне кажется довольно циничным. Но при этом, во-первых, оно очень хорошо сделано; а во-вторых, в нём есть та редкая у Бродского нота насмешливой, горькой, иронической, трезвой, но всё-таки любви. Знаете, оно такое бесконечно грустное.

Она достала чашку со стола

и выплеснула в рот остатки чая.

Квартира в этот час ещё спала.

Она лежала в ванне, ощущая

всей кожей облупившееся дно,

и пустота, благоухая мылом,

ползла в неё через ещё одно

отверстие, знакомящее с миром.

Это очень здорово. По-моему, даже лучше, чем «Похороны Бобо», тоже прекрасное стихотворение.

Чем Бродский соблазнителен и почему он так легко ложится на душу патриотам? Мне, кстати, уже написали: «На самом деле в Бродском есть всё. Можно вытащить из него патриотизм, можно — либерализм». Но, понимаете, есть определённая предрасположенность.

Вот из Пушкина никак не сделаешь ура-патриота, хотя он написал «Клеветникам России». В Пушкине же тоже есть всё. Но сам дискурс Пушкина, сама стилистика Пушкина — это стилистика даже не просто демократическая, а дружественная, в ней нет презрения. Интонацию Пушкина нельзя назвать холодной. Понимаете, как сказал Сергей Довлатов (хотя я уверен почему-то, что выдумал не он): «Смерть — это присоединение к большинству». И эта установка на смерть, на холод, на одиночество, на мертвечину — это капитуляция, это присоединение к большинству. Пушкин в некоторых стихах холоден, но он никогда не презрителен.

Можно ли представить более трагическое стихотворение, чем «Вновь я посетил. ..»? Вот где прощание с жизнью. Но это прощание — как в замечательном стихотворении Джона Донна, — прощание, запрещающее грусть. Это прощание, запрещающее отчаяние. А Бродский — это именно поэт отчаяния, обиды, одиночества, поэт преодоления жизни. Но жизнь не надо преодолевать, она и так очень уязвима, она очень холодна.

..»? Вот где прощание с жизнью. Но это прощание — как в замечательном стихотворении Джона Донна, — прощание, запрещающее грусть. Это прощание, запрещающее отчаяние. А Бродский — это именно поэт отчаяния, обиды, одиночества, поэт преодоления жизни. Но жизнь не надо преодолевать, она и так очень уязвима, она очень холодна.

Есть разные выходы из ситуации эмиграции. Я не большой фанат позднего Эдуарда Лимонова, но ранний Лимонов написал «Это я — Эдичка» — книгу, которая полна такой боли и такой обнажённой плоти (действительно не просто обнажённой, а плоти с содранной кожей), такой человечности! Это книга, полная самых горячих детских слёз, детской сентиментальности. Вспомните даже рассказ Лимонова «Mother’s Day» («Материнский день») или совершенно замечательную «Обыкновенную драку». Он не побоялся в Америке быть человеком. Он, конечно, всю кожу на этом ободрал, он на этом заледенел, но процесс этого оледенения у него описан с человеческой теплотой, горечью и тоской. И мне кажется, что «тёплый» — это вообще не ругательство применительно к литературе.

Холод Бродского представляется мне как бы таким температурным слиянием с окружающей средой — это в известном смысле конформизм. И обратите внимание, что популярность Бродского основана именно на том, что чаще всего он говорит вслух о вещах, которые нам приятно соиспытывать, которые нам приятно с ним разделить: это обида, ненависть, мстительность и по отношению к возлюбленной, и часто по отношению к Родине, и к бывшим друзьям; это попытки самоутешения «да, действительно я в одиночестве, но зато я ближе к Богу в этом состоянии». Например:

И по комнате точно шаман кружа,

я наматываю, как клубок,

на себя пустоту её, чтоб душа

знала что-то, что знает Бог.

Бог знает совершенно другие вещи! Понимаете? Наматывать на себя пустоту — это не значит стать Богом.

Тут уже шквал негодования на меня обрушивается:

— В чём глубокие истоки вашей нелюбви к Бродскому?

— Конечно, самое простое — сказать «в зависти». Ну, дурак тот, кто не завидует Нобелевской премии. Но дело не в этом.

Но дело не в этом.

Я разделяю примерно всех людей — всех поэтов, всех писателей вообще — на тех, кто повышает ваше самоуважение, и тех, кто его понижает.

Так вот, Бродский — это поэт для повышения читательской самоидентификации, уважения читателя к себе, для повышения самомнения: «Я читаю Бродского, я читаю сложный текст — уже хорошо». Понимаете, это яркая, эффектная формулировка довольно банальных вещей. Вот это меня, собственно, и напрягает.

Если бы в его стихах были такие смысловые открытия, которые есть у Заболоцкого, если бы там были те парадоксы, которые есть у Слуцкого (а Слуцкий был одним из учителей для Бродского, Бродский к нему очень уважительно относился), если бы там были эмоционально новые, не описанные раньше состояния, которые есть у Самойлова… Ну, возьмите такие его стихи, как «Дезертир» (кстати, блестящий разбор Андрея Немзера этого стихотворения), возьмите «Полночь под Иван-Купала». В них Самойлов очень многие несуществующие вещи назвал. То есть не то что несуществующие, а не существовавшие до этого в литературе. Возьмите его «Сербские песни», возьмите «Беатриче», где о любви, старческой любви, много такого сказано, о чём не принято было говорить.

Возьмите его «Сербские песни», возьмите «Беатриче», где о любви, старческой любви, много такого сказано, о чём не принято было говорить.

Я не могу найти у Бродского называния прежде не на- званных вещей. Я могу найти у него более эффектные, более яркие формулировки давно известных вещей. Как известно, патриоты вообще очень любят банальности, потому что интеллекта патриоты не любят (я говорю о наших специфических патриотах — ненавистниках всего живого), потому что очень трудно управлять человеком небанальным. А вот пышно сформулированные банальности — это главный элемент патриотического дискурса.

Всё это не значит, что у Бродского мало выдающихся стихотворений. У него есть абсолютно выдающиеся стихотворения, в которых формулируются вещи, на мой взгляд, не просто спорные, а противные. Но «На независимость Украины», которое многие называют ироническим стихотворением, пародией (конечно, никакой пародии там нет, всё очень серьёзно, на мой взгляд), — это тот довольно редкий у Бродского случай, когда бедность мысли оборачивается и бедностью формы. Форма этого стихотворения чрезвычайно тривиальная.

Форма этого стихотворения чрезвычайно тривиальная.

Возьмём, например… Господи, мало ли великих стихов о том же Карле XII. У Станислава Куняева (ужасную вещь сейчас скажу) стихотворение «А всё-таки нация чтит короля» — это великое стихотворение, при том что оно, как вы знаете, памяти Сталина вообще-то. Куняев об этом совершенно не скрывая заявил. Знаете, оно лучше, чем «Памяти Жукова», потому что оно, во-первых, проще, прозрачнее и, во-вторых, оно откровеннее, что ли. Это не значит, что Куняев лучше Бродского. Куняев гораздо хуже Бродского, но стихотворение лучше, чем «На независимость Украины».

А всё-таки нация чтит короля —

безумца, распутника, авантюриста,

за то, что во имя бесцельного риска

он вышел к Полтаве, тщеславьем горя.

За то, что он жизнь понимал, как игру,

за то, что он уровень жизни понизил,

за то, что он уровень славы повысил,

как равный, бросая перчатку Петру.

А всё-таки нация чтит короля

за то, что оставил страну разорённой,

за то, что, рискуя фамильной короной,

привёл гренадеров в чужие поля.

За то, что цвет нации он положил,

за то, что был в Швеции первою шпагой,

за то, что, весь мир удивляя отвагой,

погиб легкомысленно, так же, как жил.

За то, что для родины он ничего

не сделал, а может быть, и не старался.

За то, что на родине после него

два века никто на войну не собрался.

И уровень славы упал до нуля,

и уровень жизни взлетел до предела…

Разумные люди. У каждого — дело.

И всё-таки нация чтит короля!

Понимаете, это, может быть, и безнравственные стихи (хотя поэзия выше нравственности, как сказано у Пушкина), может быть, это не очень совершенные стихи, но в них нет самолюбования, в них нет желания абсолютной правоты, и мертвечины в них нет. Они не мёртвые, они — живые. Я ещё раз скажу: лучше плохие живые стихи, чем совершенные мёртвые.

Тут меня спрашивают, как я отношусь к книге Карабчиевского, на которую я сослался. В книге Карабчиевского есть один удивительный парадокс. Например, он говорит, что Бродского невозможно запомнить наизусть. Как невозможно? Запоминаются с первого прочтения! Подите забудьте «Письма римскому другу». Это забыть гораздо труднее, чем запомнить.

Как невозможно? Запоминаются с первого прочтения! Подите забудьте «Письма римскому другу». Это забыть гораздо труднее, чем запомнить.

Но проблема-то есть. Проблема в том, что эти стихи, становясь частью вашей речи, входя в вашу речь, ничего не добавляют ни к вашему уму, ни к вашему сердцу, они не делают вас другим. Они дают лучший вид, лучший лоск, лучшую формулировку вам, а иногда — и самому отвратительному в вас. Наверное, я тоже говорю какие-то вещи очень уязвимые, они многим покажутся глупостью. Это естественно, потому что быть уязвимым — это одна из примет живого, а я всё-таки надеюсь оставаться живым.

Бродский именно потому так нравится двум категориям людей: блатным (у Юрия Милославского это хорошо обосновано в его «Из отрывков о Бродском»), и очень нравится — сейчас, во всяком случае — ура-патриотам. Нравится именно потому, что человечное для них подозрительно, а бесчеловечное им кажется лучше, выше. А мне кажется, что человека и так мало. Зачем же ещё уменьшать его количество?

БУНТ ЗА ЛЮБОВЬ, ИЛИ М.

Б. Бродский: Русский поэт

Б. Бродский: Русский поэтБУНТ ЗА ЛЮБОВЬ, ИЛИ М. Б

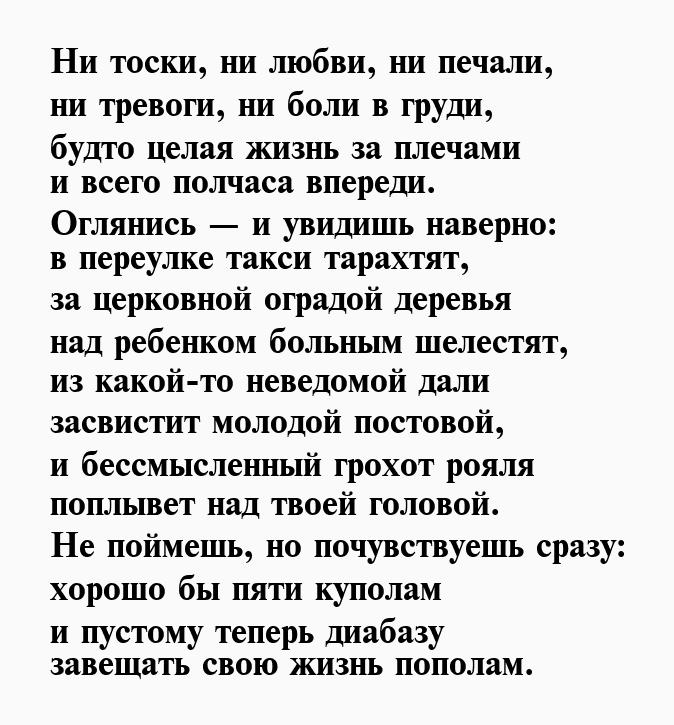

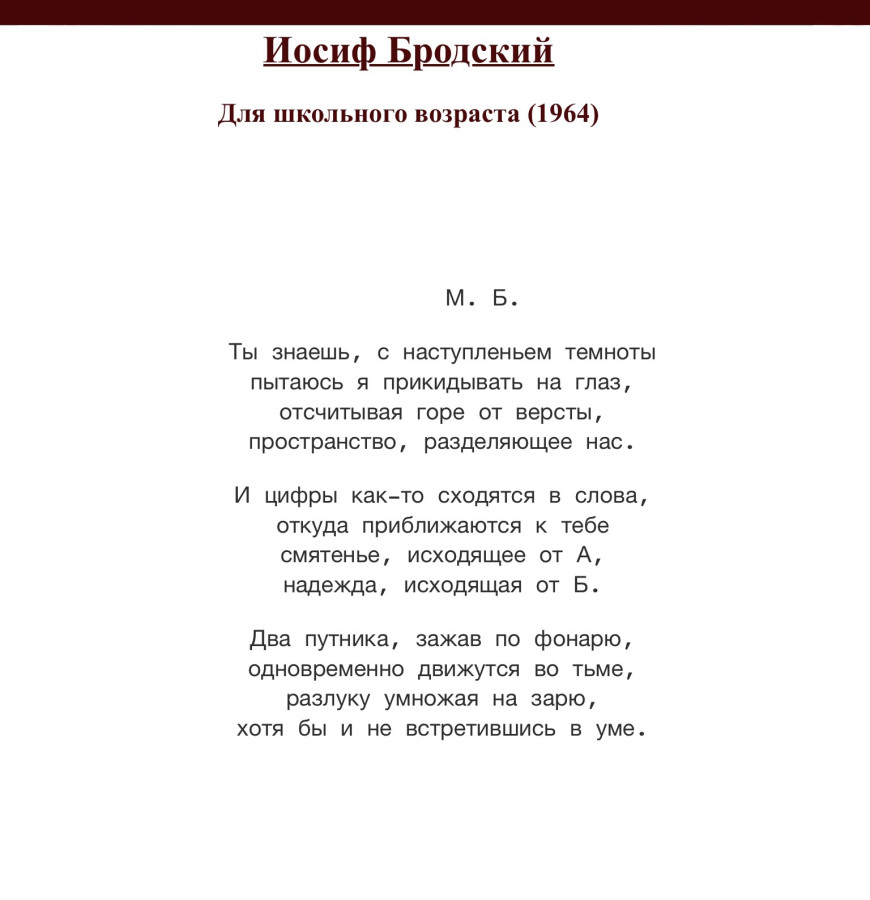

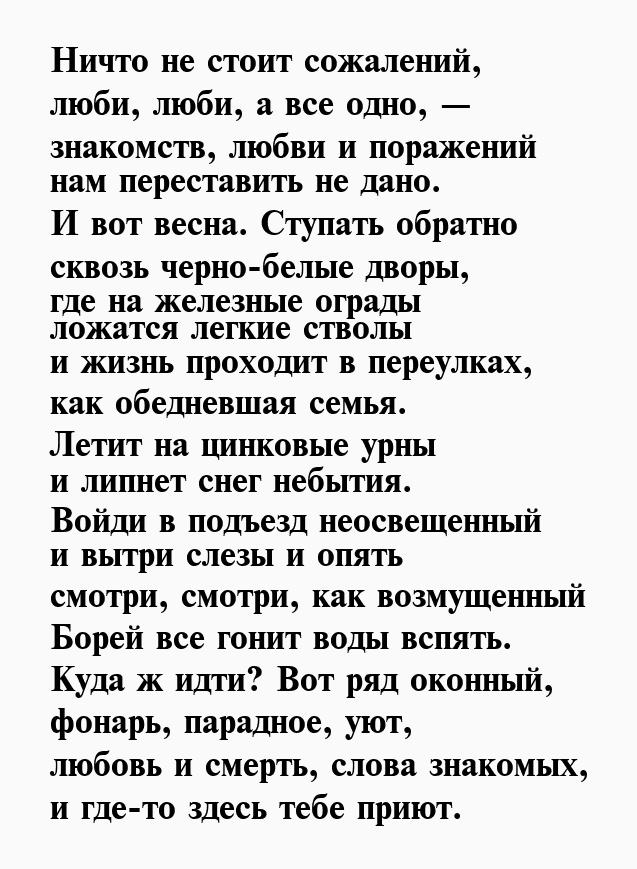

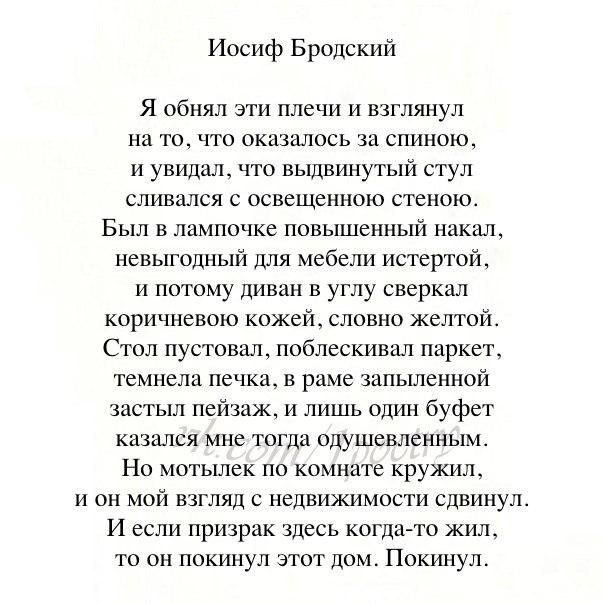

С Мариной Басмановой Бродский познакомился 2 января 1962 года в гостях у композитора Бориса Тищенко. Первые стихи, посвященные любимой, написаны 2 февраля того же года — «Я обнял эти плечи и взглянул…». Дальше уже шло по нарастающей — и в жизни, и в чувствах, и в поэзии.

Два глаза источают крик.

Лишь веки, издавая шорох,

во мраке защищают их

собою наподобье створок.

Как долго эту боль топить,

захлестывать моторной речью,

чтоб дать ей оспой проступить

на теплой белизне предплечья?

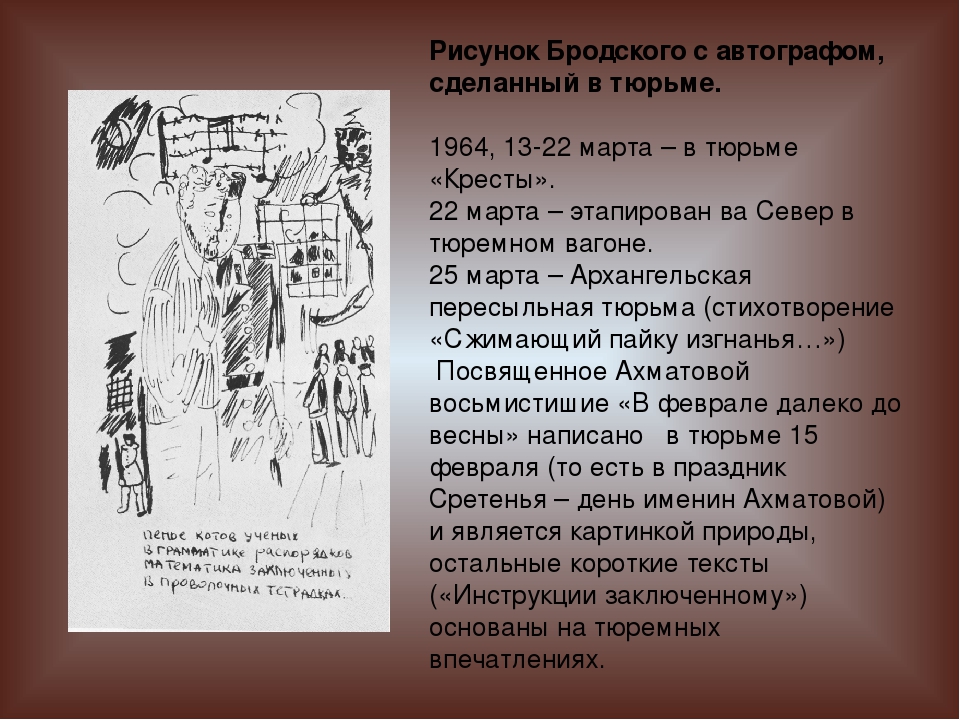

Роман о их жизни, любви и разлуках, я думаю, еще будет написан. Но, мне кажется, и филологи, и историки литературы, и даже записные моралисты зря проходят мимо этой стержневой линии в жизни поэта. Многое, если не всё, в ней определялось именно этой безумной любовью. По касательной были и тюремные камеры, и пересылки, и шумные скандалы — гораздо важнее разлука с милой или же редкие моменты счастья с ней. Мне хотелось бы написать статью исключительно о стихах, посвященных Марине Басмановой, ленинградской художнице, и впрямь околдовавшей во имя русской поэзии рыжего кочевника. О стихах, написанных в архангельской ссылке, поговорим позже. Там, в деревенской глуши, было всё — и высшие проявления страсти, счастья, и горькие, драматичные расставания.

Мне хотелось бы написать статью исключительно о стихах, посвященных Марине Басмановой, ленинградской художнице, и впрямь околдовавшей во имя русской поэзии рыжего кочевника. О стихах, написанных в архангельской ссылке, поговорим позже. Там, в деревенской глуши, было всё — и высшие проявления страсти, счастья, и горькие, драматичные расставания.

Но как-то глуховато, свысока,

тебя, ты слышишь, каждая строка

благодарит за то, что не погибла,

за то, что сны, обстав тебя стеной,

теперь бушуют за моей спиной

и поглощают конницу Египта.

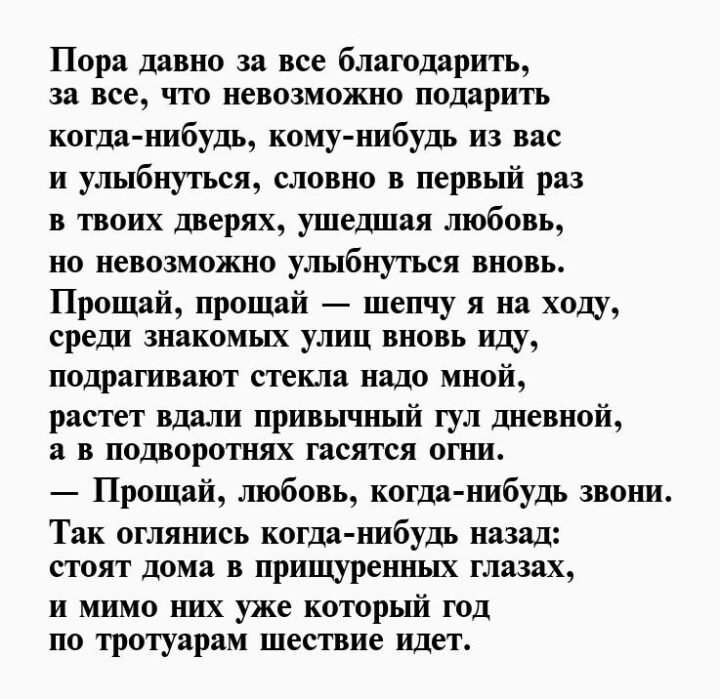

Настал 1972 год, перед отъездом из России поэт последний раз встречается со своей любимой, и уже навсегда, казалось бы — всё кончено. Здравствуй, новая жизнь! Поэт переменил империю, живет на другом берегу океана, иные друзья, иные женщины. Но вновь и вновь, вплоть до 1989 года, мы находим у него лирические стихи, посвященные Марине. В целом — более тридцати посвящений, а сколько стихов и без посвящений пронизаны темой его любви! Иные его ревнивые друзья полагают, что эти посвящения случайны и необязательны, посвящены одной, а говорят о другой; что посвящения Басмановой — это пустой повод и т. д. Полноте, ревнивцы! Вчитайтесь в тексты. Все та же конкретная почва предметной, осязаемой любви. И те же бухгалтерские перечисления предметов, коллекция необязательных впечатлений, так раздражающих и Наума Коржавина, и Эдуарда Лимонова, и даже Анатолия Наймана, как по волшебству преображаются, когда они подчинены всепоглощающей любви: детали обретают чувственность, предметы оживают, как в сказке Гофмана, холод нагроможденных строк преображается в пламень любовных признаний.

д. Полноте, ревнивцы! Вчитайтесь в тексты. Все та же конкретная почва предметной, осязаемой любви. И те же бухгалтерские перечисления предметов, коллекция необязательных впечатлений, так раздражающих и Наума Коржавина, и Эдуарда Лимонова, и даже Анатолия Наймана, как по волшебству преображаются, когда они подчинены всепоглощающей любви: детали обретают чувственность, предметы оживают, как в сказке Гофмана, холод нагроможденных строк преображается в пламень любовных признаний.

Вот, к примеру, уже идет 1982 год, минуло десять лет американской жизни. Поэт сидит у камина, весело горит огонь, и вдруг происходят волшебные превращения, пламя каминного огня колдовским образом преобразуется в страстное пламя любви — и небесной, платонически возвышенной, ностальгически отдаленной, и сугубо земной, откровенно сексуальной, беспредельно чувственной — одновременно:

Зимний вечер. Дрова,

Охваченные огнем, —

Как женская голова

Ветреным ясным днем.

<…>

пылай, пылай предо мной,

рваное, как блатной,

как безумный портной,

пламя еще одной

зимы! Я узнаю

патлы твои. Твою

Твою

завивку. В конце концов —

раскаленность щипцов!

Ау, ревнивые «ахматовские сироты», вычеркивающие из памяти литературы все упоминания об этой большой любви — разве не конкретно Марине Басмановой адресованы все эти стихи? Пожалуй, один Евгений Рейн ведет себя порядочно и честно, не передергивая живую историю литературы. Все остальные питерские стихотворные неудачники, заслоненные в русской культуре яркой фигурой Бродского, снедаемые завистью к его Нобелевской премии, в своих нынешних мемуарах заполняют пространство вокруг него самими собой, присасываются к его памяти как пиявки. Они-то и создают переделанный, скукоженный по своему лилипутскому размеру облик поэта Бродского, якобы далекого и от России, и от ее истории, мученика и страдальца от российского государства. А Иосифа Бродского мучили совсем не допросы или отрицательные отзывы из советских литературных журналов (хотя, естественно, радости от них было мало), а вот это:

Ты та же, какой была.

От судьбы, от жилья

после тебя — зола,

тусклые уголья…

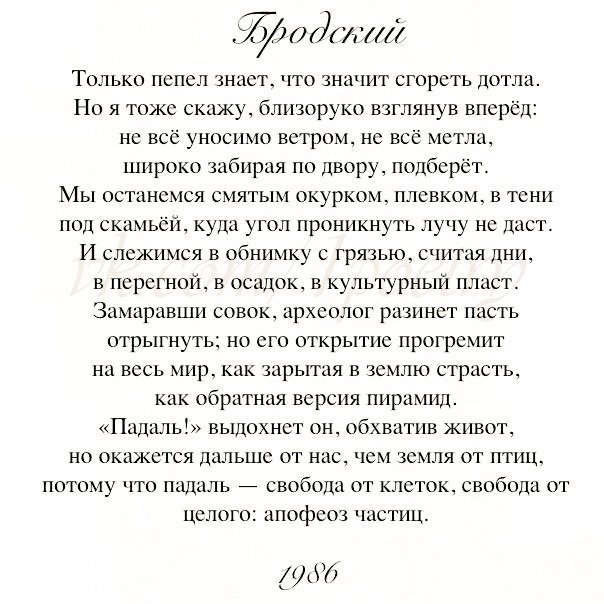

С прямо-таки цветаевской неистовостью Иосиф Бродский загоняет в свои строфы никак не затихающую и не затухающую страсть. Боюсь, что и отказ от возвращения в Петербург, отказ даже от краткого приезда на родину отнюдь не связан ни с политикой властей, ни с отношением к самому любимому городу. Сгоревший дотла не хотел вновь приближаться кучкой пепла к огню былой любви, не имея ни малейшей надежды. Он боялся приехать в места, где был хоть изредка счастлив и любим. И еще он не хотел приезжать в город, где уже не было его родителей, где им было в последние годы жизни плохо и одиноко. Вот те две причины, которые отчетливо вижу я. И неправ был Александр Солженицын, когда писал: «А в годы, когда все пути были открыты и ленинградские почитатели ждали его: „Зачем возвращаться в Россию, если я могу вернуться в Анн-Арбор?“ Как мы знаем, Бродский не возвратился даже и на побывку, и тем отчетливо выразился». Нет, не вижу я в этом упорном нежелании приезда в Петербург отношения к России. Впрочем, со временем, думаю, и приехал бы поэт, но тут уже ранняя смерть не дала. Александр Солженицын тоже ведь поначалу не спешил возвращаться — уже все его эмигрантские друзья и враги, от Войновича до Максимова, побывали на родине, уже вернулись и Кублановский, и Лимонов, и Мамлеев, прежде чем писатель двинулся в путь.

Боюсь, что и отказ от возвращения в Петербург, отказ даже от краткого приезда на родину отнюдь не связан ни с политикой властей, ни с отношением к самому любимому городу. Сгоревший дотла не хотел вновь приближаться кучкой пепла к огню былой любви, не имея ни малейшей надежды. Он боялся приехать в места, где был хоть изредка счастлив и любим. И еще он не хотел приезжать в город, где уже не было его родителей, где им было в последние годы жизни плохо и одиноко. Вот те две причины, которые отчетливо вижу я. И неправ был Александр Солженицын, когда писал: «А в годы, когда все пути были открыты и ленинградские почитатели ждали его: „Зачем возвращаться в Россию, если я могу вернуться в Анн-Арбор?“ Как мы знаем, Бродский не возвратился даже и на побывку, и тем отчетливо выразился». Нет, не вижу я в этом упорном нежелании приезда в Петербург отношения к России. Впрочем, со временем, думаю, и приехал бы поэт, но тут уже ранняя смерть не дала. Александр Солженицын тоже ведь поначалу не спешил возвращаться — уже все его эмигрантские друзья и враги, от Войновича до Максимова, побывали на родине, уже вернулись и Кублановский, и Лимонов, и Мамлеев, прежде чем писатель двинулся в путь. Уверен, дозрел бы до приезда или переезда и Бродский, только по другим мотивам, чем Солженицын, хотя бы для восполнения русской языковой памяти, которой ему стало не хватать в последние годы.

Уверен, дозрел бы до приезда или переезда и Бродский, только по другим мотивам, чем Солженицын, хотя бы для восполнения русской языковой памяти, которой ему стало не хватать в последние годы.

И уже защищенный от незаживающей раны любви своей новой семьей: итальянкой с русскими корнями Марией и маленькой дочуркой Анной. (Кстати, и жена Мария, и дочь Анна тоже как-то выходят из круга бродсковедения, их почти нет в многочисленных воспоминаниях «ахматовских сирот». Не слышно, по крайней мере в России, и их самих.) А ведь, думаю я, окончательное решение о месте захоронения принимала Мария, и не было ли в нем кроме преклонения поэта перед Венецией еще и чисто женского нежелания отдать, вернуть сгоревший прах поэта в город его возлюбленной? Отдать его на захоронение в Питер — значило бы положить своего мужа рядом со все еще имеющей над ним некую мистическую власть соперницей, согласиться с его же стихами уже 1989 года:

Я рад бы лечь радом с тобою, но это — роскошь.

Если я лягу, то — с дерном заподлицо.

И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках

и сварит всмятку себе яйцо.

Будто вспомнил деревенскую избушку в деревне Норенской, где прожил 18 счастливых месяцев в ссылке, где встречал и провожал свою Марину.

Но с дерном заподлицо не получилось, осталось найти «укрывище» среди изгнанников на венецианском кладбище Сан-Микеле, да и там строгие ревнители всех религий не дали ему места ни на еврейском кладбище, ни на католическом, лишь за чертой, на более доступном протестантском участке, там, где хоронят самоубийц и актеров, грешников с поломанной судьбой.

Нам же остается только поражаться деталировке его любовных стихов, посвященных Марине Басмановой: ничего абстрактного, никаких туманных Лаур или блоковских незнакомок, одна конкретная деталь дополняет или развивает, уточняет другую, один предмет заменяется другим. Если на то пошло — это опись чувственного фетишизма. И, может быть, прав Эдуард Лимонов: эта «бухгалтерская опись» была бы скучна и затянута, если бы не та живая страсть, с которой поэтом фетишизируются все эти предметы поклонения. Иосиф Бродский уже забывает все свое раннее русское прошлое, уходит в мир английской культуры, уже не находит иной раз удачного синонима на родном языке, русский словарный запас явно оскудевает или дополняется мусорным эмигрантским суржиком; он пристрастился, как многие эмигранты, к русским словарям, к Далю и Ушакову, но мир его любви все так же заселен конкретикой пусть уже и полусгоревшей страсти.

Иосиф Бродский уже забывает все свое раннее русское прошлое, уходит в мир английской культуры, уже не находит иной раз удачного синонима на родном языке, русский словарный запас явно оскудевает или дополняется мусорным эмигрантским суржиком; он пристрастился, как многие эмигранты, к русским словарям, к Далю и Ушакову, но мир его любви все так же заселен конкретикой пусть уже и полусгоревшей страсти.

Первые стихи из басмановского цикла — 1962 год, последние — 1989 год. А вскоре, 1 сентября 1990 года женитьба в Швеции на доброй и верной Марии Соццани, а 9 июня 1993 года родилась маленькая Анна Мария Александра, и уже нет стихов о былой любви. Может быть, они по-прежнему пишутся, но уже шифруются, а из уважения к молодой супруге и маленькой дочурке публикуются без посвящений? Эта страстная любовь изменила всю жизнь поэта; может быть, он и уехал из Питера (не так уж насильно его и гнали, отказывались же иные от навязываемых КГБ израильских виз — и ничего, творили дальше), прежде всего желая оказаться подальше от колдовского омута любви, надеясь в американской глухомани излечиться от него, но омут памяти остался до конца его дней, рождая всё новые волшебные строки:

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии

на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною

чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более

немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно: с твоим голосом, телом, именем

ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил,

но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,

еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,

ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?

Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.

Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Может быть, двадцать семь или более лет трагической любви Иосифа Бродского и испортили его характер, его судьбу больше, чем все судебные и ссыльные перипетии, может быть, они и создали впечатление затянувшейся жизни больше, чем все инфаркты и операции на сердце, но этот долгий любовный роман явно способствовал созданию многих поэтических шедевров. А начиналось всё когда-то в веселые молодые годы, когда поэт был уверен и в себе, и в своих чувствах, и в будущем счастье, и в праве на пророчества:

Да, сердце рвется все сильней к тебе,

и оттого — оно все дальше.

И в голосе моем все больше фальши,

но ты ее сочти за долг судьбе,

за долг судьбе, не требующей крови

и жалящей иглой тупой.

А если ты улыбку ждешь — постой!

Я улыбнусь. Улыбка над собой

могильной долговечней кровли

и легче дыма над печной трубой.

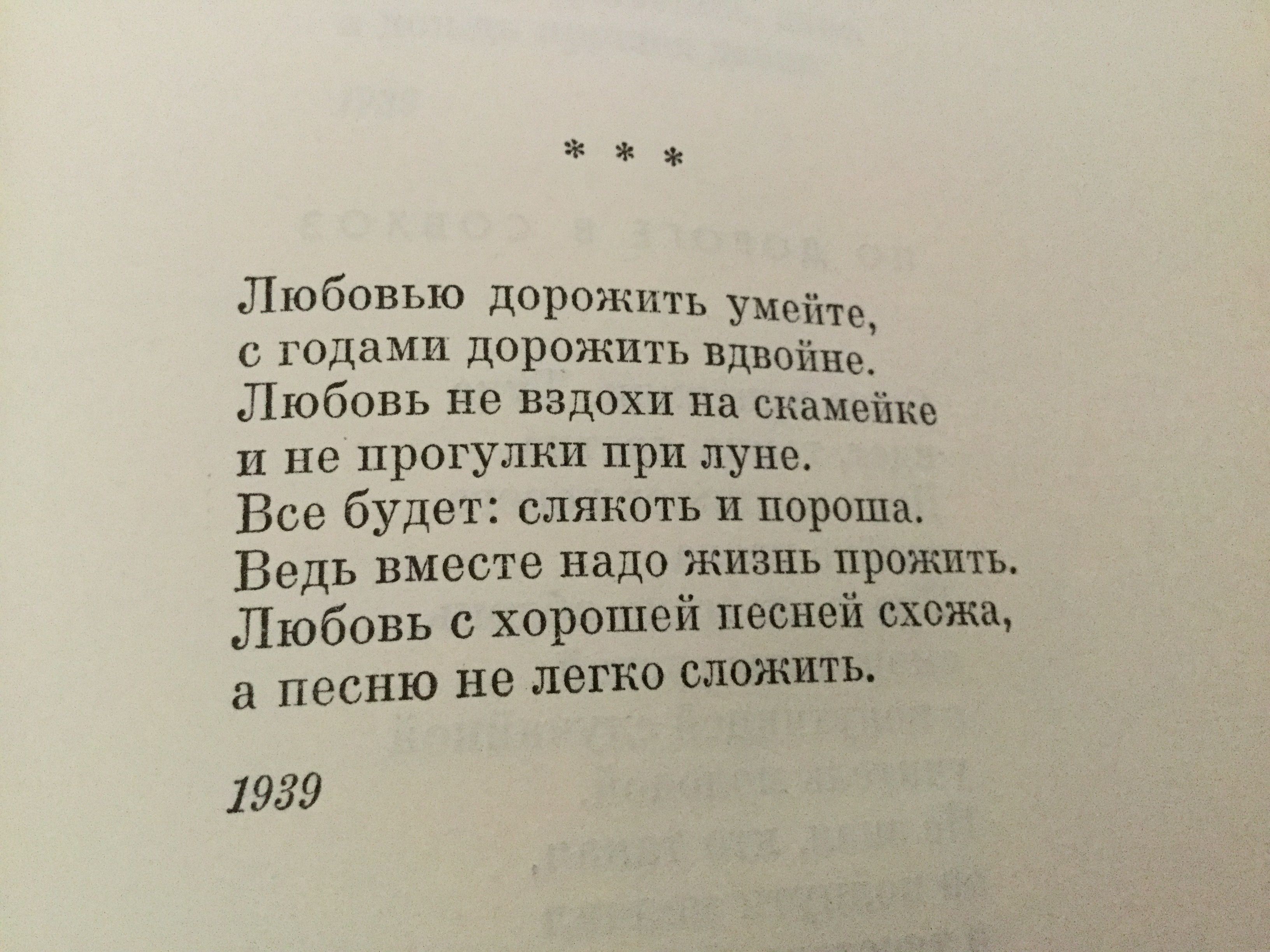

Иосиф Бродский не был большим любителем составлять свои книжки. Максимум — это было редактирование и вычеркивание из присланной издателем рукописи его стихов тех, что казались ему слабыми и ненужными. «Книжку куда интереснее читать, чем составлять», — считал поэт. «Было время, когда я думал, что уж не составлю в своей жизни ни одной книжки… Просто не доживу. Поскольку, чем старше становишься — тем труднее этим заниматься. Но один сборничек я все же составил… Это сборник стихов за двадцать лет с одним, более или менее, адресатом. И до известной степени это главное дело моей жизни. Когда я об этом думал, то решил так: даже самые лучшие руки этого касаться не должны, так что лучше уж это сделаю я сам…» Вот и читайте, истинные любители русской поэзии, этот сборник «Новые стансы к Августе», к которому нет претензий ни у Александра Солженицына, ни у Наума Коржавина, двух самых яростных и доказательных ниспровергателей таланта Бродского.

Солженицын пишет: «Отдельно заметно выделяется лишь рассеянный по годам цикл стихов, посвященных М. Б. В исключение ото всего остального корпуса стихов Бродского в этом цикле… проявляется несомненная устойчивая привязанность… Тоска по этой женщине прорезала поэта на много, много лет. Тут — прекрасные (и уже не длинные и уже отчетливее написанные, без синтаксических увязаний) стихи…» Или спустя страницы вновь: «Однако во всех возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целости, без изъяна. Немало таких среди стихов, обращенных к М. Б….»

Так ведь, Александр Исаевич, поэт же сам признается, что «это главное дело моей жизни». Вот и судите его за главное дело. Дай бог любому поэту хоть строкой войти в мировую поэзию, а здесь — целый немаленький цикл стихов…

У раздраженного и требовательного Наума Коржавина, не принимающего у Бродского «стиль опережающей гениальности», к циклу стихов, посвященных Марине Басмановой, тоже нет никаких претензий, скорее — наоборот: «Стихотворение это было „Ты забыла деревню, затерянную в болотах…“ — к моему удивлению, оказалось очень хорошим… Я впервые осознал, что он не только не бездарен, но очень талантлив… Стихотворение обладало всеми особенностями Бродского, с той лишь разницей, что они были на месте и к месту. Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изощренно-противоестественные, можно сказать, „зверские“, — все было задано импульсом, то есть замыслом…

Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изощренно-противоестественные, можно сказать, „зверские“, — все было задано импульсом, то есть замыслом…

…А зимой там колют дрова и сидят на репе,

и звезда моргает от дыма в морозном небе.

И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли

да пустое место, где мы любили…

…Странная, казалось бы, вещь — стихи о любви, выстроены вокруг любовной боли, а говорится о деревне. Но при этом их ни по теме, ни по сути не отнесешь к „гражданской лирике“ — это просто лирика, притом любовная… Мы приобщаемся к внутреннему миру человека, способного чувствовать жизнь и людей, а это внутреннее богатство — одно из условий эстетического наслаждения. И приобщаемся в момент обострения всех его чувств, вобравших в себя весь этот мир вместе с этой деревней… „Пустое место, где мы любили“ — полость, которая щемит, напоминает о любви, о том высоком, что редко воплощается в жизни, но все равно в нас живет, существует…»

В момент обострения любви, в момент накала чувств поэта — ему становится всё — родным и близким, понятным и дорогим: даже чучела на огородах, которых нет, даже деревня, затерянная в болотах. Через свою любовь он приобщается ко всей жизни, к той самой народной жизни, о которой мы нынче не любим говорить. И начиналось это всё с того же изумительного, любовного «Пророчества», посвященного Марине Басмановой, пророчества, полного надежд на самое счастливое будущее. О какой мучительной ссылке можно говорить читателю или исследователю его стихов, погруженному в чуть ли не былинные, фольклорные строки:

Через свою любовь он приобщается ко всей жизни, к той самой народной жизни, о которой мы нынче не любим говорить. И начиналось это всё с того же изумительного, любовного «Пророчества», посвященного Марине Басмановой, пророчества, полного надежд на самое счастливое будущее. О какой мучительной ссылке можно говорить читателю или исследователю его стихов, погруженному в чуть ли не былинные, фольклорные строки:

Мы будем жить с тобой на берегу,

отгородившись высоченной дамбой

от континента, в небольшом кругу,

сооруженном самодельной лампой.

Мы будем в карты воевать с тобой

и слушать, как безумствует прибой,

покашливать, вздыхая неприметно,

при слишком сильных дуновеньях ветра.

Я буду стар, а ты — ты молода…

Пусть сейчас все мемуаристы стараются как-то принизить значимость Марины Басмановой в жизни поэта. Она стала той судьбой, от которой его окончательно смогла отделить только смерть. Но пророчество поэта о счастливой сказочной жизни до старости с любимой женщиной (как пишут в сказках: и умерли в один день…), увы, не сбылось.

Лишь часть, хотя и немалая, этого северного поморского пророчества состоялась, лишь в одном подчинилась ему судьба (или любимая женщина, что часто означает одно и то же):

Придет зима, безжалостно крутя

осоку нашей кровли деревянной.

И если мы произведем дитя,

то назовем Андреем или Анной.

Чтоб к сморщенному личику привит,

не позабыт был русский алфавит…

Рожденный Мариной Басмановой в октябре 1967 года от Бродского сын был назван ею Андреем. Лишь в этом она пошла навстречу пророчеству своего отвергнутого возлюбленного. Сколько ни вчитываюсь во все версии любовных перипетий, в историю ее измены с бывшим другом Бродского Дмитрием Бобышевым, не понимаю истинной причины разрыва. Впрочем, это всегда тайна двоих и никого более. Тем более историю с Бобышевым поэт своей любимой полностью простил (естественно, порвав все отношения с самим Бобышевым). Лучшие дни их с Мариной любви остались в северной поморской ссылке. А дальше лишь нарастало чувство обреченности и катастрофичности в творчестве Бродского, так и не сумевшего отделить себя от своей любимой. Банальная, но вечная история любви. Его старая знакомая Людмила Штерн вспоминает: «Мне кажется, что, несмотря на состоявшееся примирение и попытки наладить общую жизнь, несмотря на приезд Марины в Норенскую и рождение сына Андрея, этот союз был обречен… Для Марины Иосиф был труден, чересчур интенсивен и невротичен, и его „вольтаж“ был ей просто не по силам… Постоянной напряженности между ними способствовало также крайне отрицательное отношение родителей с обеих сторон. Иосиф не раз жаловался, что Маринины родители его терпеть не могут и на порог не пускают. Он называл их „потомственными антисемитами“…» Впрочем, повторюсь, каждый выбирает свою судьбу сам, но предопределяется это свыше.

Банальная, но вечная история любви. Его старая знакомая Людмила Штерн вспоминает: «Мне кажется, что, несмотря на состоявшееся примирение и попытки наладить общую жизнь, несмотря на приезд Марины в Норенскую и рождение сына Андрея, этот союз был обречен… Для Марины Иосиф был труден, чересчур интенсивен и невротичен, и его „вольтаж“ был ей просто не по силам… Постоянной напряженности между ними способствовало также крайне отрицательное отношение родителей с обеих сторон. Иосиф не раз жаловался, что Маринины родители его терпеть не могут и на порог не пускают. Он называл их „потомственными антисемитами“…» Впрочем, повторюсь, каждый выбирает свою судьбу сам, но предопределяется это свыше.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесо чём это на самом деле

Лекманов: Я хотел бы несколько рискованных слов прибавить к тому, что сейчас Лена сказала. Наверное, буду проклят всеми любителями Бродского, ну и ладно, пускай. Мне кажется, что относительно всего этого «пасть разевая», «милка», которая всё-таки попала в одну из публикаций, — дело не только в идиомах. Это то, что я больше всего как раз у Бродского не люблю… Я скажу, наверное, чудовищную вещь: не была ли это попытка мальчика из центра заговорить на языке улицы, который, конечно, для него совсем чужим не был, но и родным, по-моему, тоже не стал? У Бродского довольно часто это встречается, все эти «вчерась» в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» и тому подобное. Это вкусовое, конечно. Возможно, это была такая почти всегда не очень удачная (ненаучно выражаясь) попытка Бродского освоить блатную феню. Я именно за это, в отличие от Лены, не очень люблю поэму «Представление». Потому что там это достигает у Бродского края, предела.

Наверное, буду проклят всеми любителями Бродского, ну и ладно, пускай. Мне кажется, что относительно всего этого «пасть разевая», «милка», которая всё-таки попала в одну из публикаций, — дело не только в идиомах. Это то, что я больше всего как раз у Бродского не люблю… Я скажу, наверное, чудовищную вещь: не была ли это попытка мальчика из центра заговорить на языке улицы, который, конечно, для него совсем чужим не был, но и родным, по-моему, тоже не стал? У Бродского довольно часто это встречается, все эти «вчерась» в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» и тому подобное. Это вкусовое, конечно. Возможно, это была такая почти всегда не очень удачная (ненаучно выражаясь) попытка Бродского освоить блатную феню. Я именно за это, в отличие от Лены, не очень люблю поэму «Представление». Потому что там это достигает у Бродского края, предела.

Фанайлова: Я выражала не любовь свою к этой поэме, она не относится к числу моих любимых. Я о приёме.

Лекманов: Уже после Бродского одним из главных своих приёмов это сделал Борис Рыжий, который тоже был вполне себе интеллигентным мальчиком, а в стихах изображал блатного пацана с Вторчермета.

Кузнецов: Понятно, что Бродский был «интеллигентным мальчиком», но давайте всё-таки не будем забывать, что он в 15 лет пошёл на завод работать и в отличие, я думаю, от всех присутствующих имел довольно большой опыт работы с живым рабочим классом. Я могу вспомнить много таких примеров, мне кажется, Селин — близкий ему автор в этом смысле. Когда из Бродского начинала лезть социально окрашенная мизантропия, он начинал говорить именно этим языком. В этом смысле «Представление» — ещё куда ни шло, а «Лесная идиллия», примерно в этом же жанре исполненная, — совсем яркий пример. Я помню, когда я впервые познакомился в машинописи с «Лесной идиллией», мой однокурсник посмотрел на это и сказал: «Очень не хотелось бы сесть за чтение плохо написанных антисоветских стихов». В смысле за то, что мы обычно читаем, включая остального Бродского, — нормально, а вот за это не хотелось бы.

То есть это сознательный способ не просто поматериться, как это делает интеллигентный мальчик, не просто расширения языка (чего у Бродского всегда было очень много), а это формат «давайте я на понятном вам языке скажу, как я вас ненавижу, презираю и за какое говно я вас держу». В этом смысле, даже если убрать из этих строчек «милку», они, конечно, очень неприятные, в них, как и в «Представлении», и в «Лесной идиллии», в целом довольно зашкаливающая степень презрения к людям. Ну это было у Бродского, чего уж там.

В этом смысле, даже если убрать из этих строчек «милку», они, конечно, очень неприятные, в них, как и в «Представлении», и в «Лесной идиллии», в целом довольно зашкаливающая степень презрения к людям. Ну это было у Бродского, чего уж там.

Василий Рогов: «Не выходи из комнаты», по крайней мере отдельными своими идиоматическими кусками, сейчас действительно живёт в интернете. Я думаю, что у Бродского есть несколько разных граней, которые делают его настолько популярным в последнее десятилетие. И одна из них — игры, жонглирование стилями, разные обращения к обсценной тематике и остроумные способы о ней говорить. В этом есть очень правильный градус эпатажности — правильный в маркетинговом смысле. Тут, мне кажется, есть какая-то притягательность для широкого читателя. Мне кажется, сейчас это стихотворение читается совсем иначе, ушёл контекст социального конфликта, интересен скорее конфликт поэтический.

В самом начале Эдуард Львович Безносов привёл противопоставление центробежной и центростремительной структуры стихотворения. Мне кажется, что в некотором смысле это одно и то же. У Бродского есть такая центрифужная структура стихотворения: во-первых, некоторая непрерывность поэтической мысли, а во-вторых, некое возвращение к одной и той же точке. Эта точка может быть формально обозначена, например, каким-то рефреном или обращением напрямую — как в структурированных послания типа «Писем римскому другу» или «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» — или может на каком-то неуловимом смысловом уровне существовать. Как бы то ни было, есть два принципа, которые определяют механизм очень многих стихов Бродского: непрерывное движение и постоянное вращение. И мне кажется, как раз в «Не выходи из комнаты» этот механизм даёт сбой. Он не работает, на мой взгляд, именно в той части, которая связана с непрерывностью движения. Действительно, здесь есть одна точка, в которую всё время происходит возвращение, но в отличие, например, от «Элегии Джону Донну», где есть известная, понятная траектория движения, расширение масштаба, — здесь с этой траекторией движения происходит какая-то каша.

Мне кажется, что в некотором смысле это одно и то же. У Бродского есть такая центрифужная структура стихотворения: во-первых, некоторая непрерывность поэтической мысли, а во-вторых, некое возвращение к одной и той же точке. Эта точка может быть формально обозначена, например, каким-то рефреном или обращением напрямую — как в структурированных послания типа «Писем римскому другу» или «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» — или может на каком-то неуловимом смысловом уровне существовать. Как бы то ни было, есть два принципа, которые определяют механизм очень многих стихов Бродского: непрерывное движение и постоянное вращение. И мне кажется, как раз в «Не выходи из комнаты» этот механизм даёт сбой. Он не работает, на мой взгляд, именно в той части, которая связана с непрерывностью движения. Действительно, здесь есть одна точка, в которую всё время происходит возвращение, но в отличие, например, от «Элегии Джону Донну», где есть известная, понятная траектория движения, расширение масштаба, — здесь с этой траекторией движения происходит какая-то каша. Первый пример — простой: как было отмечено, здесь очень точно нарисована коммунальная квартира — уборная, прихожая, счётчик, — но если мы посмотрим по тексту, они раскиданы между строфами. То мы снова возвращаемся к этому масштабу коммунальной квартиры, то говорим про Францию или про улицу… Второй пример, на котором, мне кажется, это ещё лучше видно, — в самом начале. В начале сказано: «Только в уборную — и сразу же возвращайся». Неважно, автореференция это или он обращается к кому-то другому, но есть тот, кто это говорит, и есть тот, к кому это обращено. Так вот, в начале он ему говорит «только в уборную — и сразу же возвращайся», а в следующей строфе он говорит «не вызывай мотора». В результате психологизм отношений между тем, кто говорит, и тем, к кому это обращено, совершенно рушится. Потому что это такие, на первый взгляд, деспотические отношения. Это отношения, в которых находятся, например, ученики в школе с учителем: «Марьиванна, можно выйти?» А дальше оказывается — ему уже сказали, что можно выйти в уборную и сразу же возвращаться, это очень серьёзное ограничение личных свобод, прямо скажем, — а тот, к кому обращаются, собирается вызывать такси.

Первый пример — простой: как было отмечено, здесь очень точно нарисована коммунальная квартира — уборная, прихожая, счётчик, — но если мы посмотрим по тексту, они раскиданы между строфами. То мы снова возвращаемся к этому масштабу коммунальной квартиры, то говорим про Францию или про улицу… Второй пример, на котором, мне кажется, это ещё лучше видно, — в самом начале. В начале сказано: «Только в уборную — и сразу же возвращайся». Неважно, автореференция это или он обращается к кому-то другому, но есть тот, кто это говорит, и есть тот, к кому это обращено. Так вот, в начале он ему говорит «только в уборную — и сразу же возвращайся», а в следующей строфе он говорит «не вызывай мотора». В результате психологизм отношений между тем, кто говорит, и тем, к кому это обращено, совершенно рушится. Потому что это такие, на первый взгляд, деспотические отношения. Это отношения, в которых находятся, например, ученики в школе с учителем: «Марьиванна, можно выйти?» А дальше оказывается — ему уже сказали, что можно выйти в уборную и сразу же возвращаться, это очень серьёзное ограничение личных свобод, прямо скажем, — а тот, к кому обращаются, собирается вызывать такси. Это означает, что не подействовал предыдущий жёсткий запрет выходить не дальше уборной; а если запрет до такой степени не действует, значит, тот, кто его ставит, находится в очень слабой позиции, он теряет свою власть. Но дальше по тексту стихотворения не складывается ощущение, что кто-то кого-то упрашивает, не происходит никакого развития отношений между тем, кто говорит, и тем, к кому обращены эти стихи. Поэтому эти стихи в целом какое-то такое общее впечатление каши оставляют, как будто это обрывочные наработки на полях.

Это означает, что не подействовал предыдущий жёсткий запрет выходить не дальше уборной; а если запрет до такой степени не действует, значит, тот, кто его ставит, находится в очень слабой позиции, он теряет свою власть. Но дальше по тексту стихотворения не складывается ощущение, что кто-то кого-то упрашивает, не происходит никакого развития отношений между тем, кто говорит, и тем, к кому обращены эти стихи. Поэтому эти стихи в целом какое-то такое общее впечатление каши оставляют, как будто это обрывочные наработки на полях.

И если предположить, что эта очень характерная для Бродского структура центрифужного движения — одна из визитных карточек, — делает его сильным или популярным автором, то получается, что из этого текста вынули такой сложный компонент — компонент непрерывности мысли — и оставили компонент, который работает… не знаю, может быть, во фрейдистских терминах можно про него говорить: компонент такого навязчивого повторения. И это моментально делает стихотворение чудовищно популярным. Оно проще, чем другие стихотворения Бродского, построенные на том же приёме, но в нём остаётся какое-то такое интригующее постоянное возвращение. Это моя попытка объяснить, почему мне не нравится это стихотворение, с замахом на объяснение того, почему оно всем нравится.

Оно проще, чем другие стихотворения Бродского, построенные на том же приёме, но в нём остаётся какое-то такое интригующее постоянное возвращение. Это моя попытка объяснить, почему мне не нравится это стихотворение, с замахом на объяснение того, почему оно всем нравится.

«Поклониться тени». Дочери Бродского пишут стихи своему отцу

Сегодня Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. Сам поэт не планировал дожить до юбилейной даты. В 1989 году он написал стихотворение Fin de siecle, которое начинается такими строками:

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

Это, боюсь, не вопрос чутья.

Скорее – влиянье небытия на бытие.

Охотника, так сказать, на дичь –

будь то сердечная мышца или кирпич.

Чутье у Бродского было гениальным, и не только по отношению к собственной судьбе. За 25 лет, прошедших после смерти поэта-лауреата, его стихи уже не раз попадали в нерв эпохи. Во время «русской весны» 2014 года совершенно по-новому прозвучало стихотворение «На независимость Украины», в котором поэт прощается с «незалежными хохлами» холодным тоном сторонника империи:

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.

Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,

брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый

отвернутыми углами и вековой обидой….

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса

И в нынешнем юбилейном году Бродский опять «выстрелил». Стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» стало настоящим гимном коронавирусного фольклора:

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Его влияние на поэтов-современников было огромным. Философское презрение к смерти, насмешки над тиранами и пошлостью политических реалий, гипнотическая интонация мудреца, медитирующего над бренностью мира, – всё это оказалось настолько заразительным, что породило в конце прошлого века целое поколение эпигонов, сочинявших «под Бродского».

«Дети, слова и ученики – то, что остаётся от великих поэтов«, – написал друг поэта Михаил Барышников в аннотации к сборнику «Поклониться тени», выпущенному на днях издательством «Русский Гулливер». Совершенно неожиданно этот проект оказался очень «сибирским». Руководитель «Русского Гулливера» поэт и прозаик Вадим Месяц родился в Томске, в семье Геннадия Месяца, будущего академика и одного из основателей томского Академгородка. Там же, в Томске, живет Андрей Олеар, переводчик и составитель сборника «Поклониться тени». Валентина Полухина, друг Иосифа Бродского, литературовед и автор предисловия к книге, родилась в Кемеровской области, в семье ссыльных.

«С Иосифом Александровичем мы познакомились в 1977 году в Лондоне, а в 1980-м я полгода посещала его лекции и семинары в Мичиганском университете в Анн-Арборе. Дважды организовывала его выступления в Англии: в марте 78-го и в апреле – мае 85-го. Последний раз мы виделись в Хельсинки в августе 1995 года,– вспоминает в предисловии Валентина Полухина.

Последний раз мы виделись в Хельсинки в августе 1995 года,– вспоминает в предисловии Валентина Полухина.

В книгу вошли подборки стихов дочерей Иосифа Бродского – Анастасии Кузнецовой, которая родилась в Ленинграде за два месяца до эмиграции Бродского и никогда не видела своего отца, и Анны-Марии Бродской, родившейся в Нью-Йорке в 1993 году и пишущей по-английски.

«С Анастасией Кузнецовой мы встретились впервые в Санкт-Петербурге в 1997-м. В последующие годы она несколько раз приезжала ко мне в Лондон, а в 2016-м приняла активное участие в совместной поездке по городам Израиля с презентацией нашей общей работы – антологии «Из не забывших меня», посвящённой 75-летию её отца.

Анастасия Кузнецова. Фото: Екатерина СкачевскаяАнастасия – человек сильный, харизматичный и благородный. Родилась 31 марта 1972 года, за два месяца до эмиграции отца, которого так никогда и не видела. Но она унаследовала от него любовь к Языку», – пишет Валентина Полухина.

В интервью сайту Сибирь.Реалии Анастасия Кузнецова рассказала, что значит быть дочерью Бродского.

– Вас не называют Анастасией Иосифовной?

– Только друзья, и то – в шутку. По паспорту я Андреевна. Мой отчим усыновил меня в свое время и дал свое отчество.

– По профессии вы переводчик, окончили Институт имени Герцена, а что вы переводите – стихи, прозу?

– В основном, фэнтези и фантастику для издательства «Эксмо». Из того, что

на слуху, книжки Крессиды Коуэлл, по которым был снят мультфильм «Как приручить дракона».

– При этом вы уже много лет занимаетесь рок-музыкой. Я знаю, что у вас есть своя группа, в которой вы исполняете песни на свои стихи. Это «для души»?

– Конечно.

– Как часто у вас бывают концерты в Питере или других городах?

– Очень редко мы куда-то выползаем на гастроли, потому что команду из пяти человек очень трудно вывезти – это для всех хобби, и все где-то работают. До наступления карантина мы обычно раз в месяц играли в Питере. Здесь есть дружественное кафе «Африка», где мы в основном это делаем, но выступаем и на других площадках.

До наступления карантина мы обычно раз в месяц играли в Питере. Здесь есть дружественное кафе «Африка», где мы в основном это делаем, но выступаем и на других площадках.

– О том, что Иосиф Александрович – ваш отец, вы узнали, когда вам было уже двадцать с небольшим лет. А стихи вы начали писать раньше?

– Да, раньше.

– Как повлияло это известие на ваше творчество?

– Я бы не сказала, что сильно повлияло. Это факт биографии, к сочинительству отношения не имеющий. Да и творчество – слишком громкое слово.

– Поэзия Бродского не относится к числу ваших влияний?

– Это скорее камертон и заданная планка.

– Очень высокая.

– Не то слово. Но она относится не к тому, что появляется из моей головы, а к тому, что я читаю. Не стану утверждать, что способна однозначно отличить хорошие стихи от плохих, настоящие от ненастоящих, вот это все, но какое-то чувство, какой-то внутренний камертон у меня есть, и я думаю, что в первую очередь это благодаря Иосифу Александровичу.

– Какое у вас любимое стихотворение Бродского о любви?

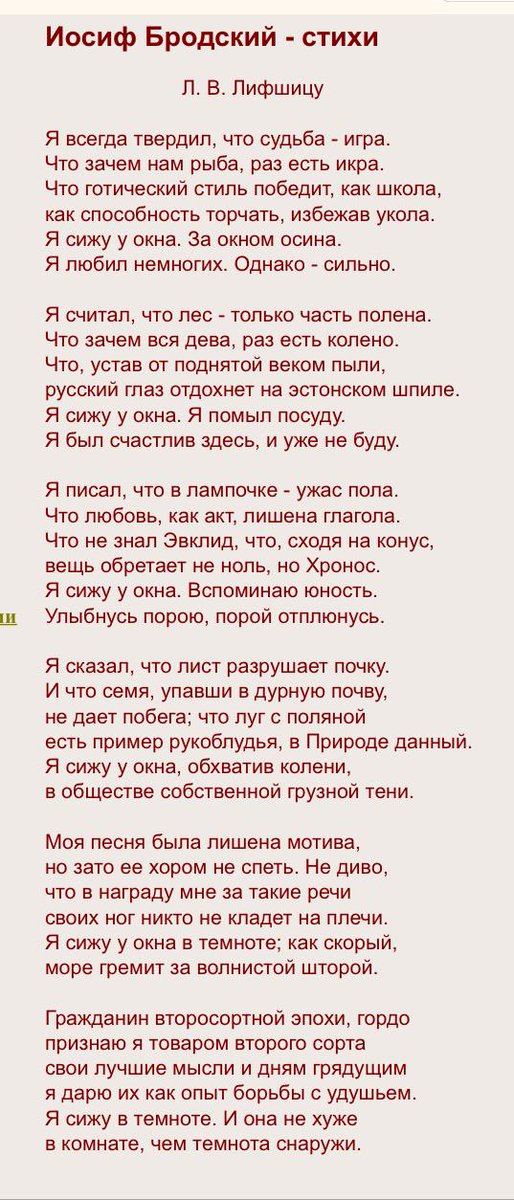

– Неожиданный вопрос. Я никогда не делила поэзию отца по темам. Наверное, если считать «Я любил немногих, однако сильно» стихами о любви, то оно, хотя это в принципе мое любимое стихотворение Бродского.

– Это стихотворение заканчивается строфой:

«Гражданин второсортной эпохи, гордо

признаю я товаром второго сорта

свои лучшие мысли и дням грядущим

я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Я сижу в темноте. И она не хуже

в комнате, чем темнота снаружи».

– Вот этот «опыт борьбы с удушьем» можно прочесть и как политическое высказывание о жизни в условиях несвободы. В 1970–80-х годах все знали и цитировали строчку: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря…» Как вы считаете, Иосиф Бродский был антиимперским поэтом или ему просто не нравилась советская империя, в которой выпало родиться?

– Я, хвала богам, не литературовед, но мне он представляется человеком

имперского сознания. Если брать чисто географически и исторически, он в 1972 году сменил советскую империю на американскую. Но идеальной империей для Бродского, на мой взгляд, был античный Рим, образ которого сложился в литературе, истории.

Если брать чисто географически и исторически, он в 1972 году сменил советскую империю на американскую. Но идеальной империей для Бродского, на мой взгляд, был античный Рим, образ которого сложился в литературе, истории.

– И в творчестве Бродского мы чувствуем тоску по этой идеальной империи, которую он противопоставляет пошлым реалиям современности.

– Не думаю, что это была тоска. Мне кажется, он вполне серьезно ощущал себя гражданином именно этой метафизической империи, а не какой-то реально существующей, советской или американской.

В 21-м веке он перестал быть поэтом для избранных… вошел в медийное пространство и стал необходимым фактом культуры даже для тех, кто знает поэзию только по школьной программе

– В чем идея книги «Поклониться тени»? Туда включены ваши стихи, стихи младшей дочери Бродского – Анны и переводы английского стихов самого Бродского, который сделал Андрей Олеар?

– Идея как раз принадлежит Олеару, за что ему честь и хвала. Изначально книга задумывалась даже более масштабно, мы рассчитывали, что там будут не только наши с Анной стихи, но и фотографии Андрея Басманова, сына Бродского от первого брака. Андрей неплохой фотограф, но он по каким-то личным причинам отказался участвовать в этом проекте.

Изначально книга задумывалась даже более масштабно, мы рассчитывали, что там будут не только наши с Анной стихи, но и фотографии Андрея Басманова, сына Бродского от первого брака. Андрей неплохой фотограф, но он по каким-то личным причинам отказался участвовать в этом проекте.

– Я знаю, что вы общаетесь с Анной и с Андреем. Это можно назвать дружбой?

– Ну, я бы это так не назвала, все-таки мы общаемся слишком редко.

– Расскажите о ваших отношениях с Анной, как вы познакомились?

Анна-Мария Бродская– Познакомила нас Валентина Полухина, за что ей поклон земной, – это она подарила мне младшую сестру. Старшая у меня есть, а вот младшей не было. Наше знакомство произошло на праздновании 75-летия Бродского, когда в Петербурге открылся его музей-квартира на Литейном. Анна приехала из Ирландии, и мы впервые увидели друг друга. Она очень славная. Сейчас уже вполне себе взрослая дама, а тогда была двадцатилетней безбашенной девчонкой, как и положено в этом возрасте. Мне она очень понравилась, и мы моментально нашли общий язык.

Мне она очень понравилась, и мы моментально нашли общий язык.

– С тех пор вы с ней встречались?

– Мы иногда переписываемся. Она не говорит по-русски, я, слава богу, говорю по-английски. Но мы не обсуждаем какие-то сложные метафизические материи, в основном общаемся о своем, о девичьем, благо нам есть что обсудить.

– Фонд Бродского официально признает вас как дочь Иосифа Бродского и его наследницу?

– Официального признания не было, но, честно скажу, мне это глубоко безразлично, если формулировать вежливо.

– Как бы вы оценили влияние поэзии Бродского на современность? Насколько в наши дни актуален Бродский, его стихи?

– На данный момент, конечно, мегаактуально его стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» Естественно, существует очень много подражателей Бродскому, но я не считаю, что это плохо. А если смотреть с точки зрения темы, содержания и вообще отношения к поэзии, то, безусловно, влияние Бродского огромно. В 21-м веке он перестал быть поэтом для избранных. Наверное, по большому счету его стихи и сейчас понимают немногие, но то, что он вошел в медийное пространство и стал необходимым фактом культуры даже для тех, кто знает поэзию только по школьной программе, вот это, я считаю, огромный плюс в развитии нашего общества, – говорит Анастасия Кузнецова.

В 21-м веке он перестал быть поэтом для избранных. Наверное, по большому счету его стихи и сейчас понимают немногие, но то, что он вошел в медийное пространство и стал необходимым фактом культуры даже для тех, кто знает поэзию только по школьной программе, вот это, я считаю, огромный плюс в развитии нашего общества, – говорит Анастасия Кузнецова.

Переводчик Андрей Олеар, придумавший соединить под одной обложкой стихи дочерей Иосифа Бродского, считает этот проект уникальным экспериментом:

– Идея возникла при содействии любимой и удивительной леди русской поэзии – Валентины Платоновны Полухиной, профессора Килского университета и самого крупного из ныне живущих специалистов по творчеству Иосифа Бродского. О личности и творчестве Бродского ею написана 21 книга. Мы познакомились с Валентиной Платоновной лет 15 назад, и с тех пор в моей жизни появилось много людей, связанных с Бродским. В том числе обе его дочери, его возлюбленная Марианна Басманова, его друзья – Михаил Барышников, Юз Алешковский и Яков Гордин.

– Я знаю, что вы организовывали концерт Анастасии Кузнецовой в Томске в 2015 году.

– Да, это было посвящено 75-летию мэтра. В актовом зале университета собралось около 400 человек. Мы представляли книжку под названием «Из не забывших меня»: 200 имен мировой культуры, поэты и прозаики, артисты и ученые, друзья и даже недруги, вспоминающие Иосифа Александровича. Там стихи, фрагменты лирической, мемуарной прозы. Проиллюстрирована книжка авторскими рисунками самого Иосифа Александровича.

– Андрей, в чем, на ваш взгляд, оригинальность вашего проекта «Поклониться тени»? О Бродском сказано и написано уже очень много.

– Это очень эмоциональная история. Касаясь содержания книги «Поклониться тени», я хочу обратить внимание на очень симпатичную деталь. В 1994 году Иосиф Бродский написал по-английски стихотворение «TO MY DAUGHTER / МОЕЙ ДОЧЕРИ”, которое я перевел на русский язык. В 2015 году Анна-Мария, тоже по-английски, написала стихотворный ответ «TO MY FATHER / МОЕМУ ОТЦУ». Это стихотворение, в свою очередь, мы перевели совместно с Настей Кузнецовой. Получился такой эмоционально трепетный сюжет – в одном тексте обе дочери. Ну, я тоже в этом деле поучаствовал, как некое связующее звено.

В 2015 году Анна-Мария, тоже по-английски, написала стихотворный ответ «TO MY FATHER / МОЕМУ ОТЦУ». Это стихотворение, в свою очередь, мы перевели совместно с Настей Кузнецовой. Получился такой эмоционально трепетный сюжет – в одном тексте обе дочери. Ну, я тоже в этом деле поучаствовал, как некое связующее звено.

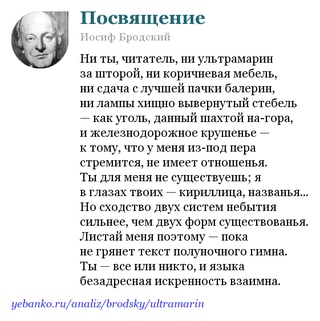

TO MY DAUGHTER / МОЕЙ ДОЧЕРИ

Дай мне другую жизнь — и я буду петь

в кафе «Рафаэлла». Или просто сидеть

там же. Хоть шкафом в углу торчать до поры,

если жизнь и Создатель будут не столь щедры.

Всё же, поскольку веку не обойтись

без джаза и кофеина, я принимаю мысль

стоять рассохшись, лет двадцать сквозь пыль и лак

щурясь на свет, расцвет твой и на твои дела.

В общем, учти – я буду рядом. Возможно, это

часть моего отцовства – стать для тебя предметом,

в особенности когда предметы старше тебя и больше,

строгие и молчат: это помнится дольше.

Так что люби их, даже зная о них немного, –

пусть призраком-силуэтом, вещью, что можно трогать,

вместе с никчёмным скарбом, что оставляю здесь я

на языке, нам общем, в сих неуклюжих песнях.

Иосиф Бродский, 1994

Перевод Андрея Олеара

TO MY FATHER / МОЕМУ ОТЦУ

Касаюсь запотевшего стекла,

и тень в ночи за краткий миг тепла

вдруг сделается ближе, дрогнет нить…

Воображенье? Может быть…

Ты поплотнее запахнул пальто,

бренча в кармане рифмами, зато

покой обрёл на дальних берегах.

Как там дышать? Там страшно? Этот страх

неведом мне сейчас, раз жизнь — дары,

паденья, взлёты, правила игры,

но с той, застывшей, стороны стекла

ты ждёшь, я чувствую. И я к тебе пришла.

Вся память – голоса внутри и вне –

тобою откликается во мне.

Звонок последний в колледже звенит,

но ты не здесь, ты там, где твой гранит.

Тоски, любви и голоса во мгле

мне никогда не хватит на земле.

Анна-Мария Бродская, 2015

Перевод Анастасии Кузнецовой и Андрея Олеара.

Иосиф Бродский и Вадим Месяц. Вашингтон, 1991 г. Фото: Татьяны БейлинойВ 1991 году Вадим Месяц, начинающий никому не известный поэт, приехал из Екатеринбурга в Вашингтон, чтобы встретиться с Иосифом Бродским, который в том году был признан поэтом-лауреатом США и имел рабочий кабинет в Библиотеке Конгресса. Воспоминания об этой встречи стали эпизодом романа «Дядя Джо», опубликованного издательством «Русский Гулливер» весной 2020 года.

«Дядя Джо», роман с Бродским. Вадим Месяц– Бродский был человеком очень любопытствующим, – вспоминает Вадим Месяц. – Он мог расспрашивать, как работает в России водопровод, стреляют или не стреляют на улицах Екатеринбурга, что продают в магазинах… какие-то совершенно житейские вещи его интересовали. Ну, и про стихи мы довольно много говорили – он любил объяснять, рассказывать, особенно про американскую поэзию, в которой я тогда мало понимал. У меня была такая выигрышная позиция «человека с мороза», который расспрашивает другого человека, который здесь уже отогрелся. Иосиф Александрович в то время преподавал в колледже в Массачусетсе, и, когда у него случалось время после занятий, он с удовольствием закуривал сигарету и обучал младшего товарища.

Ну, и про стихи мы довольно много говорили – он любил объяснять, рассказывать, особенно про американскую поэзию, в которой я тогда мало понимал. У меня была такая выигрышная позиция «человека с мороза», который расспрашивает другого человека, который здесь уже отогрелся. Иосиф Александрович в то время преподавал в колледже в Массачусетсе, и, когда у него случалось время после занятий, он с удовольствием закуривал сигарету и обучал младшего товарища.

– Чему он вас обучил?

– Я бы сказал, настойчивости в том, что касается самого важного: собственной интонации. Настойчивости, вплоть до самодурства, когда человек говорит – вот так будет, и так должно быть, потому что я так чувствую! На это было интересно смотреть, и я понимал, что, в общем, те какие-то законы стихотворщины, которые существовали в то время, их можно нарушать довольно серьезным образом, если ты чувствуешь свою правоту.

– В вашем романе «Дядюшка Джо» есть несколько эпизодов, где вы встречаетесь с Бродским. Какая из этих встреч вам особенно дорога, чем она запомнилась?

Какая из этих встреч вам особенно дорога, чем она запомнилась?

– Конечно, первая встреча. Я приехал со своей подругой, которая постеснялась пойти вместе со мной. Бродский меня за то, что я оставил девушку за порогом, как-то эмоционально обозвал, подлецом или что-то такое. Потом мы вышли из библиотеки на улицу и отправились в кафе, он много внимания уделял моей барышне. При этом у нас был очень насыщенный разговор, мы как-то начали скакать галопом по Европам – от философии до политики. Я привез с собой верстку своей книжки, Бродский по ходу делал свои замечания. Вспоминал, как сам впервые оказался в Нью-Йорке.

– Когда Бродский умер, вы жили в Америке?

– Да. Хорошо помню этот день. Я вернулся в Нью-Йорк из Солт-Лейк-Сити, и узнал, что умер Бродский. Незадолго до этого я ему звонил, мы говорили про стихи, я отправлял ему стихи для своей последней книжки, она называлась «Выход к морю». Ну, в общем, ничто не предвещало его ухода. Мы поехали на панихиду, где повстречали Евтушенко в ярко-красном мохеровом шарфе. Я запомнил его каким-то светофором. Был Петр Вайль, который прилетел из Праги и позвал всех в какой-то ресторанчик, где подавали шпикачки. В общем, несмотря на мрачность происходящего, это был день с характером Бродского, который всю свою жизнь людей знакомил и сближал.

Я запомнил его каким-то светофором. Был Петр Вайль, который прилетел из Праги и позвал всех в какой-то ресторанчик, где подавали шпикачки. В общем, несмотря на мрачность происходящего, это был день с характером Бродского, который всю свою жизнь людей знакомил и сближал.

– И вот, к 80-летию Бродского, вы выпустили книгу «Поклониться тени». Для вас, как издателя, чем интересна эта идея?

– Один из друзей Бродского сказал, что Иосиф Александрович был бы увеселен этой книгой со стихами своих дочерей. В этом есть какой-то полет фантазии, изобретательность. По-моему, это интересный поворот сюжета.

Нобелевка, психбольницы, ресторан «Самовар» и котики – The City, 23.05.2020

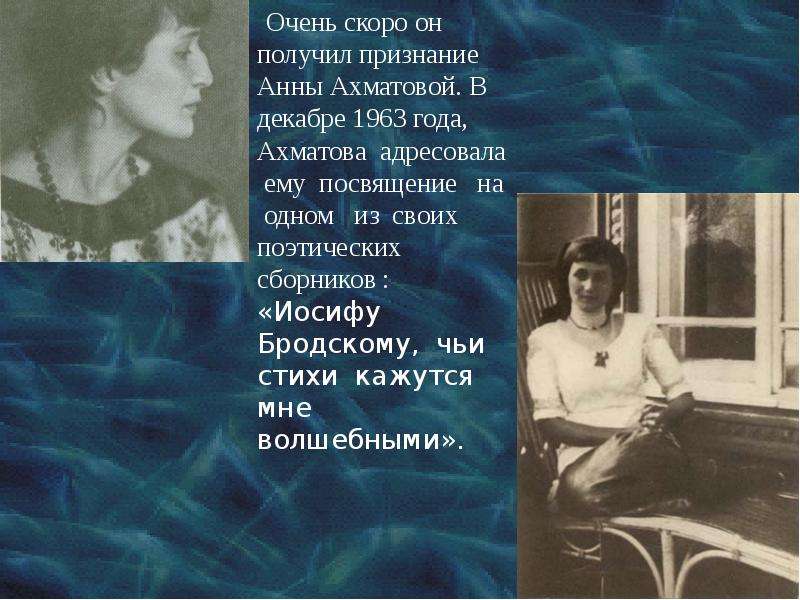

24 мая 1940 года родился Иосиф Бродский – русский и американский поэт, писатель и переводчик. В 2020 году ему могло бы исполниться 80 лет. Специально ко дню рождения автора мы попробовали уложить его выдающуюся личность в русский алфавит – и это было, признаемся честно, ох как непросто. В свое время Ахматова, узнав о суде Бродского, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». Но едва ли можно найти пиарщика лучше, чем сама судьба. Бродский не окончил школу, но при этом преподавал в престижных американских университетах, он был гоним на родине – и получил Нобелевскую премию по литературе. Мы разделили его жизнь на важные исторические этапы, любопытные факты, любимые места и людей, без которых Бродский был бы совсем другим.

В свое время Ахматова, узнав о суде Бродского, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». Но едва ли можно найти пиарщика лучше, чем сама судьба. Бродский не окончил школу, но при этом преподавал в престижных американских университетах, он был гоним на родине – и получил Нобелевскую премию по литературе. Мы разделили его жизнь на важные исторические этапы, любопытные факты, любимые места и людей, без которых Бродский был бы совсем другим.

А – Александр Бродский

Всю свою жизнь отец Иосифа Бродского Александр Иванович посвятил фотографии. Со своей Leica он побывал сразу на трех войнах: советско-финской, Великой Отечественной и японской. В мирное время снимал флотскую жизнь Ленинграда сразу для нескольких изданий, работал заведующим фотолабораторией в Центральном военно-морском музее. Иосиф любил ходить к отцу на работу, интересовался его профессией корреспондента и позднее сам увлекся фотографией. В одном из своих эссе он сравнивал этот процесс с поэзией: «Хорошее стихотворение – это своего рода фотография, на которой метафизические свойства сюжета даны резко в фокусе, соответственно, хороший поэт – это тот, кому такие вещи даются почти как фотоаппарату, вполне бессознательно, едва ли не вопреки самому себе». После вынужденной эмиграции Бродский больше никогда не видел своих родителей.

После вынужденной эмиграции Бродский больше никогда не видел своих родителей.

Б – блокада

Но родился Бродский в Ленинграде – за год до Великой Отечественной войны. Несмотря на то что уже в 1942 году он вместе с матерью Марией Вольперт смог уехать в эвакуацию в Череповец, память сохранила образы блокадного города. В 1995 году он писал: «…Прожектора были неотъемлемой частью моего детства, более того, это самое раннее мое воспоминание». Возвращение в истощенный Ленинград случилось в 1944 году, но его отец вернулся только через четыре года. Фотографии, сделанные в годы блокады, Бродский считал лучшими из когда-либо им виденных.

В – Венеция

Венеция – один из трех важнейших городов в жизни Иосифа Бродского (другие два – Нью-Йорк и Ленинград). Впервые он оказался на вокзале Санта-Лючия в 1972 году на рождественских каникулах и с тех пор почти каждую зиму проводил здесь. Он всегда любил Италию – колыбель цивилизации, восхищался географическим расположением и красотой Венеции, с которой ничто в этом мире не могло сравниться. Да, в 1996 году Бродский умер в своей бруклинской квартире, но похоронили его на венецианском кладбище Сан-Микеле. В могилу положили бутылку виски и пачку любимых сигарет. Почитатели творчества писателя, навещая его на кладбище, оставляют на могиле стихи, карандаши, камешки и сигареты Camel.

Да, в 1996 году Бродский умер в своей бруклинской квартире, но похоронили его на венецианском кладбище Сан-Микеле. В могилу положили бутылку виски и пачку любимых сигарет. Почитатели творчества писателя, навещая его на кладбище, оставляют на могиле стихи, карандаши, камешки и сигареты Camel.

Д – деревня Норинская