Про колыму рассказы: Колыма — популярные книги

Запах Колымы

Екатерина Жирицкая — первый редактор газеты для профессионалов парфюмерной отрасли «Косметический рынок сегодня», один из авторов сборника «Ароматы и запахи в культуре» (2003), независимый журналист и культуролог, чья сфера интересов — исследование сенсорного восприятия и ольфакторной реальности. В настоящее время исследует ольфакторный опыт в советском обществе первой половины ХХ века.

Отрывок из главы «Колыма: сенсорный опыт запредельного» книги «Запах Родины», готовящейся автором к публикации

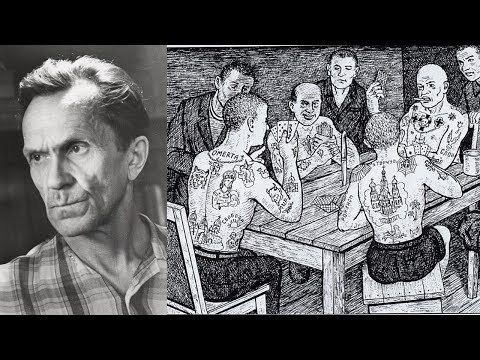

Первый раз сын священника, студент Московского университета и молодой писатель Варлам Тихонович Шаламов попал в советские лагеря в 1929 году за распространение антисталинского письма В.И. Ленина к съезду. Отсидев три года в Вишерском лагере на северном Урале, был освобожден, чтобы в 1937 году попасть в преисподнюю ГУЛАГА — на Колыму. Последовательно получив три новых срока, умирая в золотых забоях, не раз оказываясь на грани смерти от обморожения, болезней и дистрофии, Шаламов пробыл на Колыме в общей сложности семнадцать лет. Этот адский личный опыт вместе с литературным даром выразительного короткого рассказа и беспредельной честностью к своей памяти и своему прошлому превратил Шаламова в одного из самых важных писателей русской и, возможно, европейской литературы второй половины ХХ века, продолжателя традиций Достоевского.

Этот адский личный опыт вместе с литературным даром выразительного короткого рассказа и беспредельной честностью к своей памяти и своему прошлому превратил Шаламова в одного из самых важных писателей русской и, возможно, европейской литературы второй половины ХХ века, продолжателя традиций Достоевского.

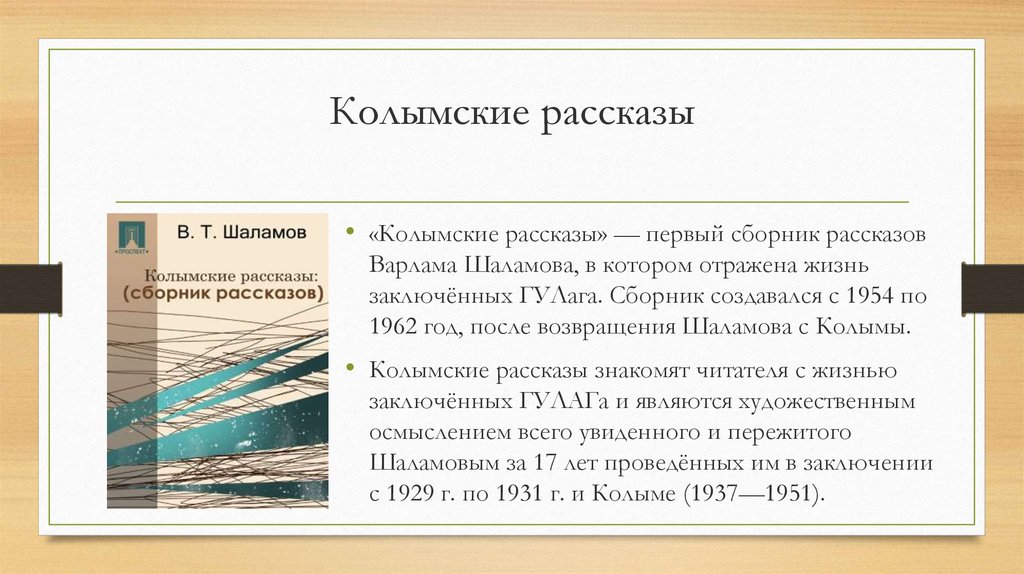

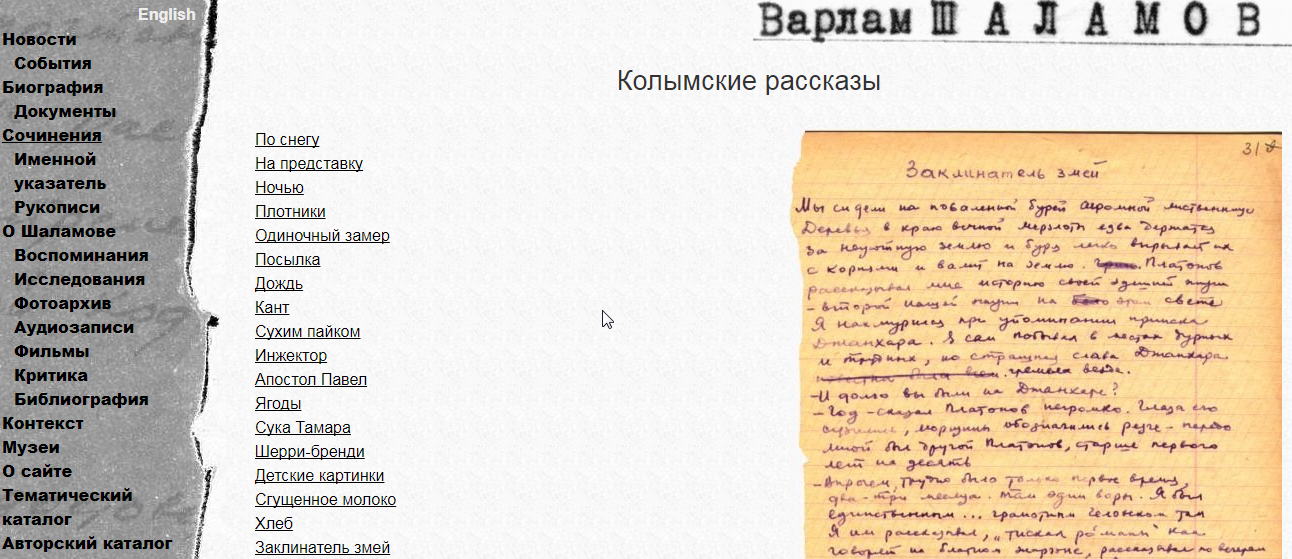

С 1954 по 1967 год Шаламов написал шесть книг-циклов — «Колымские рассказы», «Очерки преступного мира», «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2». Их сквозная тема, собственно, и сближающая Шаламова с Достоевским, — человек в нечеловеческих условиях, нечеловеческое и человеческое в нем. Как происходит расчеловечевание, где дно души: «Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду?.. У какой последней черты теряется человеческое?»1

В отличие от «Архипелага ГУЛАГа», тексты Шаламова написаны без исторических обобщений. Шаламовские рассказы — это лагерь, воспринятый изнутри одинокого человеческого тела, через тело, записанный на теле. Его обвинения тоталитаризму как государственной машине и, шире, как абсолютной власти — в невозможных для разума искажениях, которые претерпевает плоть, попавшая в их «поле силы». Безграничная власть — как правило, успешно — через деформацию тела корежит и душу. Рассказы Шаламова и его собственная жизнь — про то, как в изуродованном теле пытается сохранить себя от перерождения душа.

Его обвинения тоталитаризму как государственной машине и, шире, как абсолютной власти — в невозможных для разума искажениях, которые претерпевает плоть, попавшая в их «поле силы». Безграничная власть — как правило, успешно — через деформацию тела корежит и душу. Рассказы Шаламова и его собственная жизнь — про то, как в изуродованном теле пытается сохранить себя от перерождения душа.

Шаламов, обладающий феноменальной памятью, боялся, что не вспомнит главного — «ощущения», потому что «всякий, лишний год неизбежно ослабляет» его2. «Бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь», — напишет он3. Показать непредставимое — колымский лагерь «в конкретных образах» — так, чтобы его можно было почувствовать телом, кожей, носом, и было задачей Варлама Тихоновича Шаламова. Написание рассказа он считал поиском, когда «в смутное сознание мозга должен войти запах косынки, шарфа, платка, потерянного героем или героиней»4. Тексты Шаламова — сенсорная проза, насквозь пропитанная запахами.

Тексты Шаламова — сенсорная проза, насквозь пропитанная запахами.

Набор запахов Колымы ограничен, но каждый из них «шибает в нос» и врезается в память. Обонятельные знаки четко описывают мир лагерей — отмечают групповую иерархию, маркируют территорию и время, формируют индивидуальную идентичность, выражают телесность, устанавливают связь с культурой и разрушают ее, соединяют с прошлым и прорываются в будущее.

Как же распорядиться этим ольфакторным материалом? Изначально казалось, что для исследователя обонятельной реальности Шаламов- свидетель важнее Шаламова-писателя. Изучение особенностей ольфак- торных метафор в его лагерных рассказах виделось делом литературоведов, среди которых — тонкие исследователи наследия писателя5. Свою задачу я видела в том, чтобы описать обонятельный пейзаж колымских лагерей, изучить его восприятие заключенными, проанализировать, как менялась оценка этих запахов за время их пребывания в лагере. Что в этом ольфакторном восприятии оставалось «человеческого», унаследованного от прошлого, от культуры, что появлялось «внечеловеческого»? Наконец, посмотреть, не складывается ли в этом «внечеловеческом» собственная, вывернутая наизнанку «культура», своя иерархия отношений и ценностей, определяющая, в том числе, и оценку запахов?

Но, «перечитав носом» «Колымские рассказы», я поняла, что для реконструкции обонятельного пейзажа Колымы литературное мужество Шаламова имеет едва ли не большее значение, чем документальность его свидетельств. Дело не только в зоркости писателя, умеющего зафиксировать важные детали, в том числе и ольфакторные. В мире людей запах — знак с почти пустой формой, который неизбежно будет подвергнут интерпретации. Там не существует «чистых», «естественных», запахов. Погруженная в контекст культуры объективная ольфакторная реальность пропитывается символическими отношениями и сама становится частью культурной памяти человека, социальной группы, народа.

Дело не только в зоркости писателя, умеющего зафиксировать важные детали, в том числе и ольфакторные. В мире людей запах — знак с почти пустой формой, который неизбежно будет подвергнут интерпретации. Там не существует «чистых», «естественных», запахов. Погруженная в контекст культуры объективная ольфакторная реальность пропитывается символическими отношениями и сама становится частью культурной памяти человека, социальной группы, народа.

Я глубоко убеждена, что в русском и европейском обонятельном культурном опыте колымские лагеря в значительной степени приобретут те запаховые очертания, который выстраивает в своих рассказах Варлам Тихонович Шаламов, неподлой лагерной жизнью и редким писательским бесстрашием заслуживший это право.

Начнем же наше, нелегкое для носа и сердца, путешествие по обонятельным пейзажам Колымы.

Истончение плоти

Понимание, что именно и с какой степенью интенсивности обонял человек, находясь в лагере, невозможно без осознания трансформаций, которые переживало на Колыме его тело.

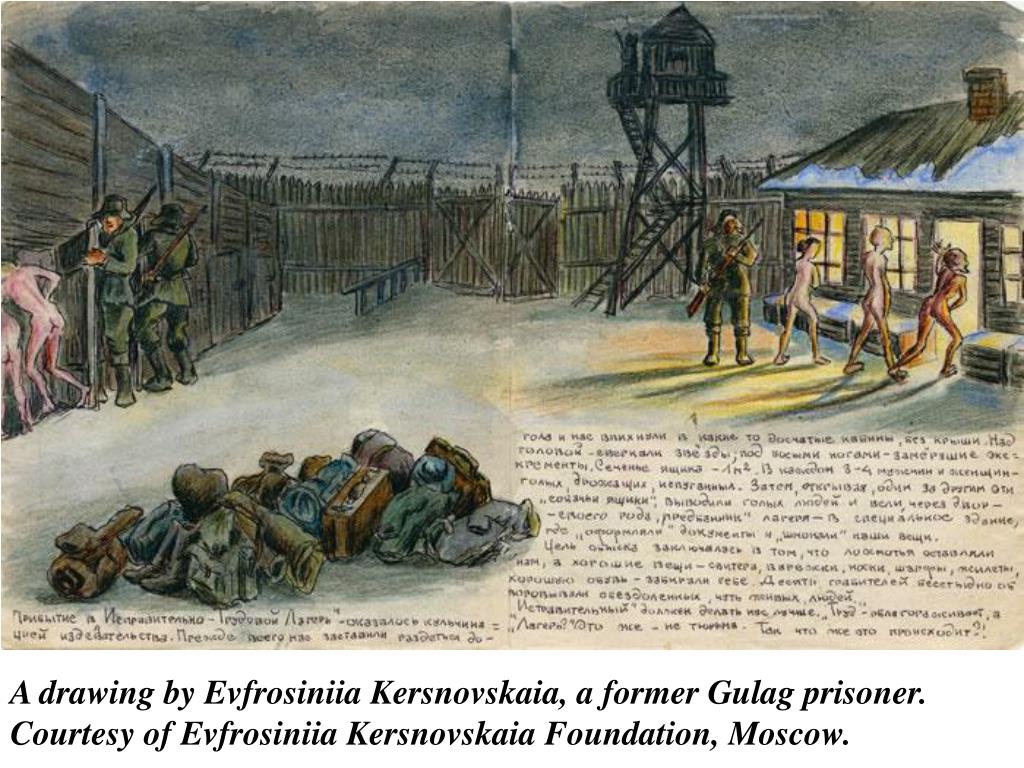

Сталинскую систему ГУЛАГа традиционно сравнивают с нацистской системой концлагерей. На первый взгляд, их сходство очевидно — и те и другие изымали из общества людей, не вписывавшихся в тоталитарную систему, только одни делали это по расовому, а другие по классовому признаку. Однако в применении к человеческому телу две тоталитарные системы использовали разные тактики. Принявшая курс на «окончательное решение еврейского вопроса» нацистская власть занималась планомерным и последовательным истреблением еврейского народа, «очищая» от «загрязнения» — в соответствии с «теорией расовой гигиены» — свою «кровь» и жизненное пространство. «Польза», которую можно было извлечь из евреев как рабочей силы, имела второстепенное значение. Хотя молодые и здоровые отправлялись на смерть позже «бесполезных» детей, женщин и стариков, отсрочка эта во времени, особенно на Восточном фронте6, была минимальной. Физической расправы не избегал никто. Чудовищными обонятельными знаками гетто были запах крови, нечистот и разлагающейся плоти, обонятельным фоном концлагерей — невыносимая вонь наспех закопанных трупов и особенно черного дыма крематориев. Именно эту адскую обонятельную реальность описывают западные исследователи, занимавшиеся данной темой. И Д. Хоувз, и Х. Риндисбахер отмечают, каким нравственным мучениям подвергались заключенные концентрационных лагерей в нацистской Германии, когда ветер доносил до них зловонный запах сгорающей плоти из печей крематориев7 (Classen et al. 1994: 172; Rindisbacher 1992: 263).

Именно эту адскую обонятельную реальность описывают западные исследователи, занимавшиеся данной темой. И Д. Хоувз, и Х. Риндисбахер отмечают, каким нравственным мучениям подвергались заключенные концентрационных лагерей в нацистской Германии, когда ветер доносил до них зловонный запах сгорающей плоти из печей крематориев7 (Classen et al. 1994: 172; Rindisbacher 1992: 263).

По иной внутренней логике тоталитарная власть распоряжалась человеческим телом внутри системы сталинских лагерей. Архипелаг ГУЛАГ также, безусловно, был создан для уничтожения «других»: «Шло планомерное истребление целой „социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить»8. Репрессивная машина последовательно уничтожала социальные слои, представлявшие для нее опасность, способных так или иначе оказать сопротивление, «выбраковывала» несших в себе «испорченную кровь» неправильного социального происхождения. Но в значительно большей степени, чем в Германии, ее целью было не столько уничтожить «иных», сколько пронизать страхом и раболепием «своих». Этим объясняется факт, многократно подтвержденный и современниками, и историками, что арест в значительной степени зависел от воли случая.

Этим объясняется факт, многократно подтвержденный и современниками, и историками, что арест в значительной степени зависел от воли случая.

В системе ГУЛАГа были годы чудовищных всплесков массовых расстрелов, расстрелы неспособных к работе «доходяг» шли постоянно, но узники ГУЛАГа интересовали тоталитарную систему и с экономической точки зрения — как даровая рабочая сила9.

Труд и смерть были синонимами не только для заключенных или лагерного начальства, утверждает Шаламов. Самая высокая власть расценивала непосильную работу как орудие убийства — «иначе не писали бы в приходивших „спецуказаниях», московских путевках на смерть: „использовать только на тяжелых физических работах»»10. Отказ от работы в лагере — преступление, которое карается смертью. За три отказа от работы расстреливают. Лозунги «Выполнение плана — закон» в колымских лагерях толковали так: не выполнил норму — обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью11.

Принцип, по которому власть строила свои отношения с заключенным, — больше взять, меньше дать. В лагере власть государственная экономила технику, одежду, еду. Местная бюрократия на всех уровнях вместе с уголовниками разворовывала остальное. Не успевая восстановить силы, человек «таял».

Проза Шаламова построена на антитезе двух типов телесности. Избыток плоти всегда подозрителен. Это не только знак лагерного благополучия, приближенности к власти, признак пребывания на верхушке местной социальной иерархии, но и часто — знак подлости и жестокости. «Громко» предъявляющее себя тело, слишком человеческое, оказывается плотской метафорой расчеловечивания. «Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых», — признается герой рассказа «Ягоды». И не зря — на его глазах «розовощекий и сытый» конвоир без предупреждения застрелит человека12. Начальник хозчасти лагерной больницы, отнявший прекрасный галстук, который заключенная мастерица вышивала в подарок спасшему ее врачу, — «грузный, брюхатый не по возрасту»13. Оперуполномоченный прииска Романов — «плотный». У уголовника в магаданской тюрьме «раскормленная розовая рожа»14.

Оперуполномоченный прииска Романов — «плотный». У уголовника в магаданской тюрьме «раскормленная розовая рожа»14.

Напротив, тела колымчан, живых и мертвых, «сухонькие», «легкие — кожа да кости»15. Когда герой рассказа «Домино» попадает доходягой в госпиталь, при росте в сто восемьдесят сантиметров он весит сорок килограмм: «Вес костей — сорок два процента общего веса — тридцать два килограмма… у меня осталось шестнадцать килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и мозга».

Человеческое тело претерпевало в лагере все формы репрессивной трансформации. Его корежила поголовная цинга, «выраставшая, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию». Убивала дизентерия, поскольку, стремясь наполнить ноющий желудок, заключенные собирали «кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами». От наступавшей как результат истощения пеллагры на ладонях и стопах с человека слезала кожа, а его тело «шелушилось крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски». Но самой страшной была алиментарная дистрофия — «болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название. успокаивающее врачей, нашедших удобную. формулу для обозначения одного и того же — голода»16.

Но самой страшной была алиментарная дистрофия — «болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название. успокаивающее врачей, нашедших удобную. формулу для обозначения одного и того же — голода»16.

Предельно формализованная бюрократическая система тоталитарного государства обесценивала не только личность человека, но и его тело. Она присваивала себе право на полное обладание этим телом, но при этом так же решительно снимала какую-либо ответственность за него. Работающий на конюшне герой рассказа «Шоковая терапия» не может понять, почему казенные расчеты учитывают при определении норм корма размеры лошадей, но не учитывают размеры человеческого тела. Если уж к заключенным «относятся как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным». На выдуманной в канцеляриях «средней норме» могли протянуть только люди невысокого роста. «Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего, Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом»17.

«Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего, Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом»17.

Самой распространенной на Колыме была смерть от физического истощения — дистрофии. Рассказы Шаламова полны описаниями разных степеней и стадий этого истончения человеческого тела. Вот герой рассказа «Плотники» чувствует, как ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары. Вот «доходяга» Дугаев («Одиночный замер») «удивляется», узнав, что выполнил только 25 % нормы, подписав этим себе смертный приговор, — так тяжела была ему работа. Вот герой новеллы «Тачка II» фиксирует конвульсии измученного тела, «в язвах от цинги, от незалеченных отморожений». Плоть тает и разлагается одновременно.

В Освенциме репрессивным был сопровождавший живых запах смерти. Мертвые Колымы «не пахнут» — горько объясняет Шаламов. Эти «нетленные мертвецы» были слишком истощены, обескровлены, да и хранились в вечной мерзлоте18. В лагере человек чаще погибал не потому, что его убивали, а потому что ему не давали жить. На Колыме репрессивным был запах не смерти, а запах жизни — к которой нет доступа.

В лагере человек чаще погибал не потому, что его убивали, а потому что ему не давали жить. На Колыме репрессивным был запах не смерти, а запах жизни — к которой нет доступа.

Человеческая душа в нечеловеческом теле

Истончение тела означает постепенное искажение не только плоти, но и восприятия. Погружение в за-человеческое сопровождают изменения не только телесности, но и чувств.

«Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями», — свидетельствует Шаламов19. Все чувства — любовь, дружба, зависть, милосердие, жажда славы, честность — покидают его вместе с плотью, которой он лишился за время продолжительного голодания. Обычно ощущения человека «слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять»20. Одновременно с перерождением тела происходит деформация сознания. У заключенных оно «уже не было человеческим». Их воля слушалась «только инстинкта — как это бывает у зверей»21. Когда в 60-градусные морозы на лагерь спускается плотный туман, заключенные без труда ориентируются в нем, угадывая нужные направления «неведомо как приобретенным инстинктом», которым обладают животные и который «в подходящих условиях просыпается и в человеке». Тело возвращает себе почти полную власть над разумом, сметая тонкую пленку культуры, придавая невозможную в нормальных условиях остроту восприятия, в том числе — и запахов.

Когда в 60-градусные морозы на лагерь спускается плотный туман, заключенные без труда ориентируются в нем, угадывая нужные направления «неведомо как приобретенным инстинктом», которым обладают животные и который «в подходящих условиях просыпается и в человеке». Тело возвращает себе почти полную власть над разумом, сметая тонкую пленку культуры, придавая невозможную в нормальных условиях остроту восприятия, в том числе — и запахов.

Лагерная жизнь была подчинена единственному закону — животному закону выживания. Запахи цивилизации, культуры — все, что напоминало о мире, откуда нынешние зэки попали на Колыму, — больше не имели значения. Прошлая жизнь казалась «сном, выдумкой». Будущего не существовало. «Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше (никто) не загадывал и не находил в себе сил загадывать». В этом сегодняшнем дне надо было выжить. Значение имело лишь то, что помогало продлить жизнь и избежать смерти. А запах — как в животном мире — был на Колыме знаком выживания или смертельной опасности.

Запах жизни

Шкалу ценностей заключенного венчал хлеб. В лагере он «решал все». Чтобы осознать, что значил на Колыме запах хлеба, надо реконструировать контекст его восприятия. Иначе говоря, понять, чем он был для заключенных. Новеллы Шаламова дают палитру поистине фантастических для нормального человека нюансов восприятия хлеба. «Проходной» в нормальном быту акт добычи и поглощения хлеба обрастает множеством сложнейших эмоциональных, тактильных, вкусовых и обонятельных оттенков.

«Ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода — постоянного состояния лагерника, если он из пятьдесят восьмой, из доходяг»22. Хлеб же был единственным источником энергии, дающим надежду протянуть тот самый день, «дальше которого не рассчитывали».

Существовала еда, исключенная даже из гастрономических фантазий колымчан, «ибо тогда мечты перестали бы быть мечтами: стали бы чересчур нереальными». Доходяги не мечтают о пирожных или картофеле, они мечтают «о манке, гречке, овсянке, перловке, магаре, пшене». В отличие от недоступного шоколада или сгущенного молока, о которых можно было только грезить во снах, хлеб был частью не прошлой, а сегодняшней жизни, не бесплотной мечтой, а ощущаемой чувствами реальностью. Хлеб превращался в абсолютное воплощение еды, в материальное воплощение жизни, в саму жизнь, подобно тому, как в религиозных обрядах он есть тело Христово.

В отличие от недоступного шоколада или сгущенного молока, о которых можно было только грезить во снах, хлеб был частью не прошлой, а сегодняшней жизни, не бесплотной мечтой, а ощущаемой чувствами реальностью. Хлеб превращался в абсолютное воплощение еды, в материальное воплощение жизни, в саму жизнь, подобно тому, как в религиозных обрядах он есть тело Христово.

Сама мысль о хлебе для доходяги едва ли не материальна. «Простая и сильная», она «почти ощутимо проталкивается через мозг» истощенного человека. Мысль о краже хлеба «обжигающе страшна». А когда среди привычной голодной тошноты не остается сил думать о хлебной корке, это означает, что часы человека сочтены.

Полностью отрезанными от доступа к хлебу были только «политические» — магазины в лагерных поселках открыты для осужденных по бытовым статьям и «друзей народа» — воров-рецидивистов23. Уголовники с хлебом не церемонятся — они склеивают им самодельные игральные карты24. Не то — политические «доходяги».

Нельзя было потерять ни крошки, потому что вместе с крошкой хлеба ты недополучил бы и минуты собственной жизни. Случайно перепавший кусок хлеба в прямом смысле спасает жизнь, как, например, он позволил дотянуть до долгожданной оттепели героям рассказа «Плотники». «Собирание мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высыпаемые на ладонь и вылизываемые», — описывает Шаламов постоянные, унизительные, нечеловеческие поиски еды. Переживание во время раздачи хлеба было для истощенных голодом людей «драмой». Человек «волновался, высматривал горбушку, плакал, если горбушка доставалась не ему, запихивал в рот дрожащими пальцами довесок»25.

Хлеб выдается утром на весь день26. Перевод с килограммовой пайки на шестисотграммовую становится «тревожной новостью»27. Штрафная пайка за невыполненную норму, триста граммов, означает смертный приговор. Когда герой рассказа «Ключ Алмазный» узнает, что на работе в тайге, куда он так стремился, за невыполненную норму не дают хлеба вообще, он сбегает обратно в лагерь, предпочтя новый срок за побег отсутствию хлебной пайки28.

Хлеб едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, «да и сил нет его уберечь». Но, насколько хватает сил, стремясь продлить время обладания хлебом. Хлеб не едят, а «поглощают». Шаламов описывает «тысячу способов» продлить это «наслаждение». Хлеб можно лизать, «пока он не исчезнет с ладони». Отщипывать от него мельчайшие крошки и «сосать каждую… ворочая ее во рту языком». Можно подсушить хлеб на печке и «есть темно-коричневые, обожженные кусочки». Можно было «резать хлеб ножом на тончайшие пластины и только тогда подсушивать их», заваривать хлеб горячей водой, превращая в «мучную болтушку», жалкое подобие супа. Можно было «крошить кусочки в холодную воду и солить их — получалось нечто вроде тюри». Герой рассказа «Май» сует свой хлеб в кипящую в консервной банке грязную снеговую воду и отрывает от «размокшего, как губка» хлеба горячие кусочки29.

Невозможность принять этот дар отмечает конец жизни. «Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…» — страшно это нечеловеческое отчаяние умирающего от дистрофии поэта в рассказе «Шерри-бренди». Так запах не съеденного хлеба становится знаком смерти. Невозможно оторвать глаз от поглощающего хлеб другого человека — «не было ни в ком такой могучей воли», и в рассказах Шаламова не раз встречаются описания людей, зачарованных этим зрелищем.

Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…» — страшно это нечеловеческое отчаяние умирающего от дистрофии поэта в рассказе «Шерри-бренди». Так запах не съеденного хлеба становится знаком смерти. Невозможно оторвать глаз от поглощающего хлеб другого человека — «не было ни в ком такой могучей воли», и в рассказах Шаламова не раз встречаются описания людей, зачарованных этим зрелищем.

Не было поступка, на который заключенные не пошли бы ради хлеба. Герой рассказа «Ягоды» подбирает баночку убитого на его глазах товарища, чтобы потом обменять лежащие там ягоды на хлеб. С этой же целью обмена на хлеб раскапывают чужую могилу и снимают вещи с недавно умершего товарища герои новеллы «Ночью». Обменять на хлеб найденные в куче отбросов рваные мужские носки планируют и герои рассказа «Детские картинки», радуясь «ценной находке». Радуется и дневальный в бараке — чужая смерть произошла не вечером, а утром, и он еще получит пайку мертвеца30. Соседи умершего два дня выдают его за живого, получая его пайку хлеба31.

Соседи умершего два дня выдают его за живого, получая его пайку хлеба31.

Пытка недоступным хлебом превращается в пытку его запахом. Этот сладкий запах жизни становится одной из наиболее репрессивных обонятельных доминант Колымы. Все человеческие чувства заключенных притуплены, но связанные с едой вкус и обоняние обостряются до крайности. «Вкусовая чувствительность голодного арестантского желудка необычайна», — свидетельствует Шаламов. Им кажется сладким кисель, в котором «любой вольный желудок не обнаружил бы сахара». Варево из листьев мерзлой капусты пахнет, как «лучший украинский борщ», а запах горелой каши «напоминает шоколад». (Деформации восприятия так катастрофичны, что, когда уже давно освободившийся Шаламов, пятнадцать лет не евший картофеля, снова пробует продукт, картофель кажется ему «отравой, незнакомым опасным блюдом, как кошке, которой хотят вложить в рот что-то угрожающее жизни»)32. Но самые большие искажения ольфакторных восприятий вызывает в лагере именно хлеб.

(Продолжение читайте в печатной версии журнала)

Варлам Тихонович Шаламов и его «Колымские рассказы» – Моя родина – Магадан

Варлам Шаламов родился в 1907 г. в многодетной семье провинцииального потомственного вологодского священника. 18-летним юношей он приехал в Москву, чтобы поступить на юридический факультет МГУ, но в 1925 г. детям священников доступ к высшему образованию был ограничен. Пришлось устроиться дубильщиком на подмосковный кожзавод. В МГУ удалось попасть лишь через год.

С юности он писал стихи, привёз в столицу заветную тетрадь, в Москве посещал литературные вечера, бывал в Политехническом музее на знаменитых встречах с поэтами и писателями, показывал свои стихи и рассказы главному редактору журнала «ЛЕФ» С. Третьякову, прощался с С. Есениным в декабре 1925 г., познакомился с Маяковским, на которого смотрел снизу вверх в буквальном и переносном смысле.

Однако активная студенческая жизнь, полная творческих планов, была внезапно нарушена арестом в феврале 1929 г. и осуждением в марте того же года на 3 года заключения в исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале (в Вишерском лагере, или, как его называли в обиходе, Вишерлаге, или Вишерстрое). Сам Шаламов в «Кратком жизнеописании», написанном в конце жизни и доведённом до 1945 г., сообщал: «Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 годов на стороне оппозиции». И добавлял: «Не к Троцкому – к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии – но к рядам тех, кто пытался самыми первыми… сдержать тот кровавый потоп, который вошёл в историю под названием культа личности». На Вишере, где начальником был Э.П. Берзин, будущий директор Дальстроя на Колыме, Шаламов провёл 2.5 года и «в 1931 г. досрочно освобождён с восстановлением во всех правах».

и осуждением в марте того же года на 3 года заключения в исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале (в Вишерском лагере, или, как его называли в обиходе, Вишерлаге, или Вишерстрое). Сам Шаламов в «Кратком жизнеописании», написанном в конце жизни и доведённом до 1945 г., сообщал: «Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 годов на стороне оппозиции». И добавлял: «Не к Троцкому – к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии – но к рядам тех, кто пытался самыми первыми… сдержать тот кровавый потоп, который вошёл в историю под названием культа личности». На Вишере, где начальником был Э.П. Берзин, будущий директор Дальстроя на Колыме, Шаламов провёл 2.5 года и «в 1931 г. досрочно освобождён с восстановлением во всех правах».

С октября 1931 г. работал на Березниковском химкомбинате. В 1932 г. он вернулся в Москву, но дорога в МГУ была уже закрыта. Он работал в газетах и журналах, женился (Галина Игнатьевна Гудзь – дочь старого большевика). В 1935 г. у них родилась дочь Елена.

у них родилась дочь Елена.

В сентябре 1936 г., в разгар троцкистских процессов, по совету друзей и родни он подал заявление в СПО (секретно-политический отдел) НКВД о своих былых связях с бывшими комсомольцами-троцкистами. В январе 1937 г. его арестовали и осудили на 5 лет по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности (КРТД) (осуждённые по обвинению в троцкизме содержались в лагерях и тюрьмах в самых тяжёлых условиях). Позднее Шаламов прямо обвинял брата жены Бориса Гудзя, чекиста, в написании доноса. Впрочем, примерно в то же время пострадала и вся семья Гудзей: в Казахстан на 10 лет выслана жена Шаламова Галина с дочерью; в лагере (на Колыме, точнее, на Эльгене, недалеко от Шаламова) оказалась её сестра Ася; был уволен и Борис, несмотря на высокий пост и ответственную службу: как раз в это время он курировал разведчика Р. Зорге, известного под псевдонимом «Рамзай».

14 августа 1937 г. Шаламова привезли на пароходе «Кулу» на Колыму. Полтора года он работал в забое прииска «Партизан». В 1938 году он был арестован по печально известному «Делу юристов» и 4 месяца содержался в Магаданской тюрьме, затем в пересыльной тюрьме, в тифозном карантине (эти события отразились в рассказах «Заговор юристов», «Тифозный карантин»). С апреля 1939 г. по август 1940 г. работал в геологической разведке на Чёрном озере кипятильщиком, помощником топографа, на земляных работах. Затем полгода, с августа по декабрь 1942 г., на Аркагале, на Кадыкчане, в забое (здесь в шахтах добывался уголь). С 22 декабря 1942 г. по май 1943 г. – на прииске «Джелгала», на штрафных работах. В январе 1942 г. истёк срок его наказания, но вместе с другими заключёнными он был задержан на Колыме в лагере «до особого распоряжения» (из-за войны) в связи с необходимостью добывать золото. В то время из Колымы отпускали немногих. В мае 1943 г. его вновь арестовали, а в июне осудили за то, что в частном разговоре с заключёнными Шаламов назвал Бунина классиком русской литературы. Шаламов знал и называл имена доносчиков – Кривицкого и Заславского.

В 1938 году он был арестован по печально известному «Делу юристов» и 4 месяца содержался в Магаданской тюрьме, затем в пересыльной тюрьме, в тифозном карантине (эти события отразились в рассказах «Заговор юристов», «Тифозный карантин»). С апреля 1939 г. по август 1940 г. работал в геологической разведке на Чёрном озере кипятильщиком, помощником топографа, на земляных работах. Затем полгода, с августа по декабрь 1942 г., на Аркагале, на Кадыкчане, в забое (здесь в шахтах добывался уголь). С 22 декабря 1942 г. по май 1943 г. – на прииске «Джелгала», на штрафных работах. В январе 1942 г. истёк срок его наказания, но вместе с другими заключёнными он был задержан на Колыме в лагере «до особого распоряжения» (из-за войны) в связи с необходимостью добывать золото. В то время из Колымы отпускали немногих. В мае 1943 г. его вновь арестовали, а в июне осудили за то, что в частном разговоре с заключёнными Шаламов назвал Бунина классиком русской литературы. Шаламов знал и называл имена доносчиков – Кривицкого и Заславского.

Магаданский историк-краевед А. Козлов в статье «Свидетельствует сам писатель» приводит жалобу Шаламова на имя Генерального прокурора СССР Р. Руденко на несправедливое осуждение: «Случайно пережив известные колымские трагические события 1938 г., трижды дойдя до полного физического истощения, я всё же остался жив… (в июне 1943 г – М. Р.)… в пос. Ягодном… осуждён на 10 лет ИТЛ и 5 лет последующего поражения в правах. В течение всего следствия (месяц) я содержался… в ледяном карцере, получал 300 г хлеба и литр воды в сутки. По окончании следствия (по дороге в суд) конвоиры… били несколько часов подряд и только к концу вторых суток доставили в посёлок накануне суда». В очередной раз став дистрофиком, оказался на «витаминной командировке». Здесь рубили кедровый стланик для изготовления настоя от цинги, собирали бруснику, голубицу, заодно подкармливались и сами.

Осенью 1943 г. попал в лагерную больницу в пос. Беличья. Ему помог врач П.С. Калембет. С декабря 1943 г. до лета 1944 г. он работает в шахте прииска «Спокойный». Летом 1944 г. он снова арестован из-за доносов, но срок ему не дают, так как он осуждён лишь год назад. До весны 1945 г. Шаламов находится на общих работах прииска «Спокойный», а весной его отправляют в «лесную» командировку Ягоднинского ОЛП (отдельного лагерного пункта). Так и проходит время: забой (то угольный, то золотой) – командировка – больница, и снова по кругу.

он работает в шахте прииска «Спокойный». Летом 1944 г. он снова арестован из-за доносов, но срок ему не дают, так как он осуждён лишь год назад. До весны 1945 г. Шаламов находится на общих работах прииска «Спокойный», а весной его отправляют в «лесную» командировку Ягоднинского ОЛП (отдельного лагерного пункта). Так и проходит время: забой (то угольный, то золотой) – командировка – больница, и снова по кругу.

Летом 1945 г. ему крупно повезло. Он попадает в больницу на Беличьей к фельдшерам Андрею Пантюхову и Борису Лесняку и врачу Нине Савоевой. Они оставляют его в больнице культоргом. Осенью 1945 г. его отправляют в «командировку» к лесорубам на ключ «Алмазный», откуда он пытается совершить побег (во всяком случае его в этом обвиняют, заводят дело). Его отправляют в штрафной лагерь прииска «Джелгала», где он проводит зиму 1945-1946 гг. на общих работах. Весной 1946 г. он оказывается в Сусумане, в так называемой «малой зоне», также на общих работах. Летом Пантюхов направляет его в Магадан на фельдшерские курсы. Вернувшись, Шаламов работает в хирургическом отделении в больнице в пос. Левый берег. Здесь ему удалось задержаться до начала 1947 г. До самого освобождения он работает фельдшером – то на ключе «Дусканья», у лесорубов (с весны 1949 г. до лета 1950 г.), то в приёмном покое Центральной лагерной больницы (с лета 1950 г. до осени 1952 г.). 13 октября 1952 г. пришло освобождение. Согласно справке, полученной позже Шаламовым, он находился на горных работах 10 лет.

Вернувшись, Шаламов работает в хирургическом отделении в больнице в пос. Левый берег. Здесь ему удалось задержаться до начала 1947 г. До самого освобождения он работает фельдшером – то на ключе «Дусканья», у лесорубов (с весны 1949 г. до лета 1950 г.), то в приёмном покое Центральной лагерной больницы (с лета 1950 г. до осени 1952 г.). 13 октября 1952 г. пришло освобождение. Согласно справке, полученной позже Шаламовым, он находился на горных работах 10 лет.

Всего на Колыме он провёл 16 лет 3 месяца, в том числе в лагерях 15 лет 2 месяца. Самыми тяжёлыми, по словам Б. Лесняка, было время на прииске «Партизан» (август 1937 г. – декабрь 1938 г.) и на прииске «Джелгала» (4 месяца 1943 г.).

Б. Лесняк рассказывал, что, попав в лагерную больницу, Шаламов при росте 180 см. весил 48 кг. Писатель О. Волков, отбывший 28 лет в лагерях (правда, не на Колыме, но всё же гораздо больше Шаламова), считал: «… перед тем, что перенёс колымчанин Шаламов за проведённые на Колыме 17 лет, меркнут испытания сонма зэков на островах Архипелага». Но и после освобождения Шаламов ещё год работает в пос. Кюбюма, на границе Хабаровского края и Якутии.

Но и после освобождения Шаламов ещё год работает в пос. Кюбюма, на границе Хабаровского края и Якутии.

Встреча с семьёй состоялась в Москве 12 ноября. Они не виделись без малого 17 лет. Дочь выросла без отца. Жена без права на прописку жила в Москве, перебиваясь случайными заработками. Она писала мужу в лагерь (до ста писем в год), сохранила большую часть архива, но при встрече заявила: «Давай забудем всё (то есть тюрьму, лагерь, ссылку – М. Р.), поживём для себя». Он же забыть не мог и не хотел. Через день он уехал в Конаково, потом в Озерки Калининской области, устроился агентом по техническому снабжению на небольшом предприятии. Дочь во всех анкетах писала, что отец умер, а теперь оказалось – жив и судимость с него не снята. Словом, он понял: с семьёй придется расстаться. Разрыв он переживал тяжело. Так Шаламов, тянувшийся к общению, к людям, к жизни, оказался в одиночестве.

Реабилитации он дождался лишь в 1956 г. В том же году женился во второй раз – на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой (правда, этот брак был недолгим).

В 60-е гг. Шаламов стал резко терять слух, нарушилась координация движений. Его нетерпимость к чужому мнению, категоричность в суждениях и оценках дополнились замкнутостью, раздражительностью, недоверием ко всему и всем, подозрительностью. Появилась бессонница, пришла слепота. Его опекал Литературный фонд (хотя он отказался вступать в Союз советских писателей), он получал мизерную пенсию. Помощь товарищей, даже бывших лагерников категорически отвергал. В последние годы доверием пользовалась ставшая ему другом И. Сиротинская, ныне хранительница его фонда, комментатор и составитель его сборников рассказов, писем, воспоминаний.

При жизни Шаламова вышли три сборника его стихов – критика их не заметила. Слава Солженицына оглушила и больно ударила по писательскому самолюбию: он, Шаламов, раньше начинал!

В конце 60-х гг. за рубежом на немецком языке вышли два десятка его рассказов, затем они же – в переводе с немецкого! – на французском языке, с ошибкой в фамилии автора – во Франции. В 1972 г. вышел второй сборник рассказов – теперь их было уже 27 – на французском языке, но уже в переводе с русского. А на русском языке, как, впрочем, и издания на Родине, всё ещё не было. В 1972 г. Б. Полевой, главный редактор журнала «Юность», где изредка печатал стихи Шаламов, потребовал от автора отказаться от публикации «Колымских рассказов» за рубежом. Никого не интересовало, что эти публикации совершались без ведома автора, без разрешения, без выплаты гонорара. В том же году он был вынужден отказаться от автора.

В 1972 г. вышел второй сборник рассказов – теперь их было уже 27 – на французском языке, но уже в переводе с русского. А на русском языке, как, впрочем, и издания на Родине, всё ещё не было. В 1972 г. Б. Полевой, главный редактор журнала «Юность», где изредка печатал стихи Шаламов, потребовал от автора отказаться от публикации «Колымских рассказов» за рубежом. Никого не интересовало, что эти публикации совершались без ведома автора, без разрешения, без выплаты гонорара. В том же году он был вынужден отказаться от автора.

Б. Лесняк утверждает, что письмо-отказ написано не Шаламовым: не его стиль. Другие поверили и отнеслись по-разному: «одни говорили: «он боялся», другие – даже – «у него была психика человека, которого били», Солженицын произнёс приговор: «Шаламов умер». И. Сиротинская вспоминает: он был в ярости. Сам Шаламов пишет: «Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. 1-ое – другая история. 2-ое – полное равнодушие к судьбе. 3-е – безнадёжность перевода и, вообще, всё в границах языка… Смешно говорить что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому».

Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому».

У него были основания злиться: ведь он задумал свои рассказы как циклы, а их печатали в «Новом журнале» (Нью-Йорк) Р. Гуля мелкими порциями, растянули на 10 лет, с 1966 по 1976 гг., использовали в США в политических целях, рассказы рассматривали как документальную иллюстрацию. Самоценности художественного мира Шаламова никто не замечал.

В 1978 г. «Колымские рассказы» изданы в Лондоне с предисловием М. Геллера. «Впервые на русском языке… Со всей возможной полнотой. Со всей возможной – в отсутствие автора – точностью, по рукописи, распространяющейся в самиздате». И. Сиротинская принесла ему это издание. «Он потрогал, подержал в руке. Нет, это было поздно. Поздно и мало».

«В 1978 г. он тяжело заболел. В 1979 г. Литфонд поселил его в пансионе для инвалидов и престарелых… Три года он жил в этом доме… в 244 комнате, слепой… Но диктовал стихи, душа жила в бедном, жалком теле». Был он человеком широкой эрудиции, с абсолютной памятью на жизненные впечатления и литературные тексты. Но по характеру, судя по воспоминаниям, в общении очень трудным: вспыльчивым, несговорчивым, в суждениях категоричным. Лагерь приучил его ненавидеть любую работу, связанную с физическими усилиями. При этом он до конца жизни трудился как писатель, добиваясь прекрасных результатов. Был он человеком страстным, шёл к цели, не размениваясь на мелочи, жертвуя всем, что мешало или не помогало добиваться намеченного. Он не отличался сентиментальностью, излишней деликатностью; в дружбу, рождённую в беде, в лагере, не верил. К славе относился ревниво. Лучшим своим созданием считал «Колымские рассказы». В жизни часто менял свои привязанности, суждения. Так, он разрушил добрые отношения с Н.Я. Мандельштам, с неприязнью относился к А. Солженицыну.

Но по характеру, судя по воспоминаниям, в общении очень трудным: вспыльчивым, несговорчивым, в суждениях категоричным. Лагерь приучил его ненавидеть любую работу, связанную с физическими усилиями. При этом он до конца жизни трудился как писатель, добиваясь прекрасных результатов. Был он человеком страстным, шёл к цели, не размениваясь на мелочи, жертвуя всем, что мешало или не помогало добиваться намеченного. Он не отличался сентиментальностью, излишней деликатностью; в дружбу, рождённую в беде, в лагере, не верил. К славе относился ревниво. Лучшим своим созданием считал «Колымские рассказы». В жизни часто менял свои привязанности, суждения. Так, он разрушил добрые отношения с Н.Я. Мандельштам, с неприязнью относился к А. Солженицыну.

Кроме его рассказов, пристального внимания заслуживают его «Воспоминания» и письма. Литературное наследие Шаламова достойно изучения, оно несомненно дает понимание историко – культурных процессов, происходящих в нашей стране в 30-50-х годах прошлого века.

В Магадане помнят о выдающемся писателе. Здесь были изданы его «Колымские рассказы» и «Колымская тетрадь», сборник стихотворений, в колымском поселке Дебин в одном из помещений бывшей лагерной больницы организовали музей памяти В.Т. Шаламова, установили мемориальную доску.

Райзман Михаил Исумурович, кандидат филологических наук, СВГУ.

Корреспондент «Родины» побывал в поселке Дебин, где будущий автор «Колымских рассказов» работал фельдшером

Колымский тракт, он же федеральная автодорога «Колыма», или просто Трасса, начинается в центре Магадана. На выезде из города — остатки Транзитки. Сюда помещали заключенных, доставленных морем из Владивостока, Находки или Ванино, и потом распределяли по лагерям. До самой Колымы отсюда еще далеко — крутой маршрут в полтысячи верст.

Крутой маршрут

Асфальт кончается. Редкие фуры, временные поселки старателей — цветные контейнеры с прорезанными окошками, руины Дальстроя: бараки, фабрики, котельные. Горы грунта по долинам перемытых драгами рек. Огромный красный серп-и-молот на въезде в Атку. Поворот на Талую — знаменитый колымский курорт, перевал Дедушкина Лысина, неживой поселок Мякит…

Огромный красный серп-и-молот на въезде в Атку. Поворот на Талую — знаменитый колымский курорт, перевал Дедушкина Лысина, неживой поселок Мякит…

Здесь много таких городков-призраков. В девяностых и нулевых Северо-Восток потерял больше людей, чем любой другой российский край. Не оставляет ощущение прокатившейся войны.

Вот и мост через Колыму. За ним — поселок Дебин, где будущий писатель работал фельдшером.

«Колымские рассказы» и их автор. Фото из следственного дела. 1937 год.

«Было холодно и страшно»

В неволе Варлам Шаламов провел в общей сложности семнадцать с лишним лет.

В 1929 году он получил три года как «социально опасный элемент». Сидел на Северном Урале, где познакомился с Эдуардом Берзиным, в прошлом латышским стрелком, а в скором будущем — первым директором треста по освоению Колымы «Дальстрой». Как ни странно, поначалу заключенные стремились на Колыму, о чем пишет сам Шаламов:

«Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку блатарей Эдуард Петрович не верил… На Колыму первых лет ворам было попасть трудно — те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии. Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было подумать, что колымчане бессмертны».

Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку блатарей Эдуард Петрович не верил… На Колыму первых лет ворам было попасть трудно — те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии. Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было подумать, что колымчане бессмертны».

Пресловутый колымский ад начался потом, когда пришли другие времена и другие люди. Берзина сменил Карп Павлов — это при нем случились «гаранинские расстрелы». Уже в 1938-м посадят и самого Гаранина — начальника Севвостлага, он умрет в заключении. Павлов застрелится в оттепельном 1957-м…

Второй раз Шаламова взяли в январе 1937-го, дали пять лет за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». Поездом — во Владивосток, пароходом «Кулу» — в бухту Нагаева, где строился город Магадан. Первые впечатления: «Было холодно и страшно. Горячая осенняя яркость красок солнечного Владивостока осталась где-то там, в другом, настоящем мире. Здесь был мир недружелюбный и мрачный». Эпоха Берзина заканчивалась — скоро его арестуют и расстреляют.

Горячая осенняя яркость красок солнечного Владивостока осталась где-то там, в другом, настоящем мире. Здесь был мир недружелюбный и мрачный». Эпоха Берзина заканчивалась — скоро его арестуют и расстреляют.

Шаламов работал на золотом прииске «Партизан», в геолого-разведочной партии, добывал уголь в Кадыкчане и Аркагале. В 1943-м получил новый, 10-летний срок за «антисоветскую агитацию».

Мост через Колыму возле поселка Дебин.

«Я никогда не был вольным, я был только свободным»

Это были самые тяжелые годы и для всей Колымы, и для Шаламова. В конце 1943 года он, что называется, «дошел» и попал в больницу. Общие работы, попытка побега, штрафной прииск «Джелгала», снова больница… Он едва не умер: «В совершенно беспомощном состоянии, доходягой из доходяг, я двигался от забоя к больнице и обратно и опять возвращался в забой. Много лежал в больницах Колымы, столько, сколько могли держать».

Спасли Шаламова счастливый случай и добрый человек: заключенный врач Андрей Пантюхов устроил на курсы фельдшеров. «Из многих лет моей колымской жизни лучшее время — месяцы учения на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана», — вспоминал Шаламов.

«Из многих лет моей колымской жизни лучшее время — месяцы учения на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана», — вспоминал Шаламов.

Зимой 1946-1947 гг., после курсов, з/к Шаламова направили в поселок Дебин. Туда, чуть не за 500 километров, переводили из-под Магадана центральную больницу для заключенных.

Дебин. Медики Центральной больницы для заключенных. Шаламов стоит первый справа. Фото: shalamov.ru

Дебинскую больницу прозвали «Левый берег» — и Шаламов надолго пристал к этому спасительному берегу.

Работал фельдшером хирургического отделения. «Знал, как взяться за сифонную клизму, за аппарат Боброва, за скальпель, за шприц… Я узнал тысячу вещей, которых я не знал раньше, — нужных, необходимых, полезных людям вещей». В 1949-1950 гг. работал у лесорубов на ключе Дусканья, где начал писать стихи. Вернулся в Дебин, стал фельдшером приемного покоя. Обстановка была, мягко говоря, непростой:

«Больницу захлестывал поток воров, прибывающих со всей Колымы по врачебным путевкам на отдых. «Суки» — второй воровской орден — делали несколько вылазок, попыток захватить вооруженной рукой помещение больницы… Убивали в больнице чуть не каждый день. Бегали блатные с ножами друг за другом, клали топоры под подушки».

«Суки» — второй воровской орден — делали несколько вылазок, попыток захватить вооруженной рукой помещение больницы… Убивали в больнице чуть не каждый день. Бегали блатные с ножами друг за другом, клали топоры под подушки».

Приходилось распознавать симулянтов:

«Гораздо больнее было разоблачать попытки попасть в туберкулезное отделение, где больной в тряпочке привозил бацилльный «харчок»… Больнее было разоблачать тех, которые привозили в бутылочке кровь или царапали себе палец, чтобы прибавить капли крови в собственную мочу и с гематурией войти в больницу… Большинство было с «мастырками» — трофическими язвами, — иголкой, сильно смазанной керосином, вызывалось подкожное воспаление».

Осенью 1951 года Шаламов освободился («Свобода и воля — разные вещи. Я никогда не был вольным, я был только свободным во все взрослые мои годы…»), но еще два года работал вольнонаемным фельдшером под Оймяконом. В это время началась его переписка с Пастернаком. Наконец в 1953 году Шаламов уволился из Дальстроя и навсегда покинул Колыму. Начал работу над «Колымскими рассказами» (интересно, что в русской литературе уже была книга с таким названием — ее написал ссыльный народоволец, этнограф, прозаик Владимир Тан-Богораз, она выходила в 1910 и 1931 гг.).

Начал работу над «Колымскими рассказами» (интересно, что в русской литературе уже была книга с таким названием — ее написал ссыльный народоволец, этнограф, прозаик Владимир Тан-Богораз, она выходила в 1910 и 1931 гг.).

В 1956-м Шаламова реабилитировали, через год журнал «Знамя» напечатал его стихи. А еще четыре года спустя выйдет первый сборник «Огниво».

Музей з/к Шаламова

Здание дебинской больницы сохранилось — несколько сочлененных друг с другом корпусов желтеют издалека. Сегодня здесь расположен областной туберкулезный диспансер. Эту трехэтажную больницу, построенную «из лучшего материкового кирпича», Шаламов не раз описывал и даже дал одному из циклов «Колымских рассказов» название «Левый берег»:

«Здание было построено на века. Коридоры были залиты цементом… Батареи центрального отопления, канализационные трубы — это была… Колыма будущего… Мебель в клубе была вся резная».

Изначально здание строили для Колымского стрелкового полка НКВД, но в 1946 году решили передать медицине. «Врачи из заключенных были всех специальностей… Уже в 1948 году было там два хирургических отделения — чистое и гнойное, два терапевтических, нервно-психиатрическое, женское отделение, два больших туберкулезных отделения, кожно-венерологическое, а одно крыло было отдано вольнонаемным больным».

«Врачи из заключенных были всех специальностей… Уже в 1948 году было там два хирургических отделения — чистое и гнойное, два терапевтических, нервно-психиатрическое, женское отделение, два больших туберкулезных отделения, кожно-венерологическое, а одно крыло было отдано вольнонаемным больным».

На входе — мемориальная доска, подарок шаламовских земляков из Вологды. Захожу внутрь, спрашиваю, как попасть в комнату-музей Шаламова. Меня ведут по коридору, открывают комнату. Это народный, неофициальный музей дальстроевской Колымы. Шаламовских вещей здесь нет, но есть лагерные артефакты, предметы быта, фотографии, книги… Экспозицию создавал бывший главный врач Георгий Гончаров, ему помогал Иван Паникаров — житель Ягодного, исследователь Колымы.

Шаламов и работал, и жил в этом здании, но, скорее всего, в другом помещении. Журналист, краевед из Магадана Евгения Ильенкова рассказывает: «Есть гипотеза, что он жил в комнате, куда попасть можно только через пищеблок. Это и помешало превратить ее в музей».

Спрашиваю у сотрудников диспансера, часты ли у них гости. «Бывают туристы, в основном летом, — отвечают мне. — А если нас закроют — куда это все? На Севере сейчас ничего вечного нет…»

Комната-музей Варлама Шаламова.

«Среди полной безнадежности вдруг встает стланик»

Еду по колымской трассе дальше — на Ягодное, Сусуман, Мяунджу. Колымское лето — сдержанное, ненавязчивое. Стоят белые ночи. Склоны сопок — в желтоватом ягеле, пятнах нетающего снега и кедровом стланике, о котором с такой нежностью писал Шаламов:

«Среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит не уловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на Севере… Стланик — дерево надежд… Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни».

Чем нам сегодня важен Шаламов? Верно ли, что, как писал он сам в 1972 году, «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью»?

Мне кажется, он недопрочитан до сих пор. Соблазн сводить его тексты к обличительному документу оказывает Шаламову-прозаику плохую услугу. Шаламов-художник и Шаламов-гражданин остаются как бы на втором плане.

Соблазн сводить его тексты к обличительному документу оказывает Шаламову-прозаику плохую услугу. Шаламов-художник и Шаламов-гражданин остаются как бы на втором плане.

Разумеется, его рассказы — ценнейшее свидетельство очевидца, летопись колымских лагерей, но не только. Шаламов — не документалист, а творец своего художественного мира. Неслучайно он так много размышлял и писал о таинстве творчества. Ему было важно не только «что», но прежде всего — «как». Эстетическое измерение шаламовских текстов нам еще предстоит осмыслить.

Варлам Тихонович не был диссидентом. Выступал против публикаций своих рассказов за рубежом, считая, что их могут превратить в орудие «холодной войны». Будучи антисталинистом, оставался советским человеком, верил в социализм и «ленинские нормы» (он ведь и первый срок получил за тиражирование в подпольной типографии «завещания Ленина»). Резко разошелся с Солженицыным…

Шаламова можно считать советским раскольником, подобным неистовому протопопу Аввакуму. Неслучайно Шаламов, сын священника и атеист, написал стихи от имени Аввакума:

Неслучайно Шаламов, сын священника и атеист, написал стихи от имени Аввакума:

…Но к Богу дорога

Извечно одна:

По дальним острогам

Проходит она…

Комната-музей Варлама Шаламова.

PS. Однажды Шаламов сказал: «Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море». Он писал о человеке, о бездне, куда он легко опустит себя и ближнего, если для этого будут минимальные условия. О том, что происходит с человеком в крайних состояниях. О страдании и преодолении, смерти и воскрешении. И сама непроглядность описанной им тьмы непостижимо несет в себе свет и надежду.

История литературной жизни Магаданской области

На литературной карте страны Крайний Северо-Восток в начале ХХ в. не был таким уж «белым пятном». Уже появились «Чукотские рассказы», а затем роман «Восемь племён» известного ученого-этнографа, писателя Владимира Богораза-Тана, написанные на чукотском материале. В 1930-е гг. публиковались рассказы о Севере Бориса Горбатова, появились очерки «На Чукотке» Тихона Сёмушкина, «Северные рассказы» Ивана Кратта, «Колымские очерки» Анатолия Фетисова, «Золотая Колыма» Ивана Гехтмана, стихи Федора Тынэтэгина, «Чукотские рассказы» Наума Пугачева. Но все эти произведения, хотя и созданные людьми, прожившими на Северо-Востоке какое-то время, были опубликованы в Москве или в Хабаровске.

Но все эти произведения, хотя и созданные людьми, прожившими на Северо-Востоке какое-то время, были опубликованы в Москве или в Хабаровске.

Созданию профессионального союза писателей на Колыме и Чукотке предшествовала большая и трудная работа по формированию литературных сил края. Ещё в 1940 г. вышли два литературно-художественных сборника «Колымского альманаха». В 1952 и 1954 гг. усилиями пишущих и тогдашним издательством «Советская Колыма» была сделана новая попытка организовать имевшиеся тогда пока скромные силы начинающих литераторов: было издано два выпуска литературно-художественного сборника «Литературная Колыма». Самой первой школой литературных талантов северного края следует считать Ягоднинское литературное объединение, возникшее в начале 1950-х гг. Здесь начинали Галина Остапенко, Валентин Португалов, Ольга Гуссаковская, Семен Лившиц, Владилен Кожемякин. Впоследствии было создано литературное объединение при Магаданском книжном издательстве.

Магаданская областная организация Союза писателей РФ создана 1 марта 1960 г. решением правления Союза писателей РСФСР. В то время в области работало пять членов СП СССР – В.Г. Кеулькут, Б.В. Некрасов, Г.Г. Остапенко, Ю.С. Рытхэу, В.А. Сергеев. Ответственным секретарем отделения был избран Б.В. Некрасов.

решением правления Союза писателей РСФСР. В то время в области работало пять членов СП СССР – В.Г. Кеулькут, Б.В. Некрасов, Г.Г. Остапенко, Ю.С. Рытхэу, В.А. Сергеев. Ответственным секретарем отделения был избран Б.В. Некрасов.

Постепенно литературные силы самой молодой на Дальнем Востоке области росли. За годы работы писательская организация объединяла в своих рядах многих поэтов и прозаиков, среди которых Борис Некрасов, Петр Нефедов, Валентин Португалов, Владимир Сергеев, Борис Лозовой, Виктор Кеулькут, чукчанка Антонина Кымытваль, эскимоска Зоя Ненлюмкина, Лидия Соловьева, Зинаида Лихачева, Г. Остапенко, О. Гуссаковская, Юрий Васильев, Владилен Леонтьев, Альберт Мифтахутдинов, Александр Бирюков, Анатолий Пчелкин, Александр Черевченко, Евгений Рожков, Владимир Христофоров, Борис Борин (Блантер), Михаил Эдидович, Станислав Дорохов, Виктор Кузнецов, Геннадий Ненашев, Алексей Дунаев… Во главе организации в разное время после Б. Некрасова стояли Николай Козлов, П. Нефедов, Семен Лившиц, Ю. Васильев, А. Мифтахутдинов, В. Леонтьев, А. Пчелкин, Станислав Бахвалов, Владимир Данилушкин. По разным причинам не были приняты в члены Союза писателей признанные магаданские авторы Борис Рубин, Виктория Гольдовская, Альберт Адамов, Владимир Першин, Виктор Николенко. По одной – своей первой – книжке выпустили в Магадане уехавшие затем с Севера Анатолий Черченко, Игорь Кохановский, Геннадий Юров, Геннадий Гриневич, Геннадий Фатеев. За пределами области стали членами Союза продолжавшие писать о Колыме Вячеслав Пальман, Геннадий Коваленко, Олег Слепынин.

Васильев, А. Мифтахутдинов, В. Леонтьев, А. Пчелкин, Станислав Бахвалов, Владимир Данилушкин. По разным причинам не были приняты в члены Союза писателей признанные магаданские авторы Борис Рубин, Виктория Гольдовская, Альберт Адамов, Владимир Першин, Виктор Николенко. По одной – своей первой – книжке выпустили в Магадане уехавшие затем с Севера Анатолий Черченко, Игорь Кохановский, Геннадий Юров, Геннадий Гриневич, Геннадий Фатеев. За пределами области стали членами Союза продолжавшие писать о Колыме Вячеслав Пальман, Геннадий Коваленко, Олег Слепынин.

Более 40 лет просуществовало Магаданское книжное издательство, в пору своего расцвета выпускавшее до полусотни изданий в год тиражами до 50 тысяч экземпляров, в том числе и литературу на языках коренных народов Севера. Только в 1970-е гг. в Магадане вышло более 20 первых авторских книг поэтов и прозаиков.

Из года в год выходил альманах «На Севере Дальнем», способствовавший консолидации и росту местных литературных сил, пользовавшийся заслуженным признанием в области и за её пределами. Практически все будущие магаданские писатели начинали свой путь в литературу с публикаций на его страницах. Среди них: П.П. Нефедов, В.В. Португалов, Л.А. Вакуловская, О.Н. Гуссаковская, А.А. Кымытваль, О.М. Куваев, Ю.В. Васильев, А.В. Мифтахутдинов, А.А. Пчелкин, М.В. Вальгиргин, А.М. Бирюков, Е.Ф. Рожков, В.Г. Христофоров, Г.А. Ненашев, М.Д. Эдидович, С.И. Дорохов, В.П. Кузнецов. Наибольшую известность и читательское признание в нашей стране и за рубежом заслужили произведения Ю.С. Рытхэу, О.М. Куваева, А.А. Кымытваль, А.В. Мифтахутдинова. Один из первых ответственных секретарей писательской организации П.П. Нефедов вспоминал: «Всё, что мы писали в то время, всё, что печаталось на страницах областных газет и в альманахе, всё это было посвящено нашему краю, его людям, самоотверженным трудом осваивающим богатства Колымы и Чукотки. По-иному и не могло быть, ведь мы жили, трудились бок о бок с этими людьми и были причастны ко всему, что называется словом энтузиазм».

Практически все будущие магаданские писатели начинали свой путь в литературу с публикаций на его страницах. Среди них: П.П. Нефедов, В.В. Португалов, Л.А. Вакуловская, О.Н. Гуссаковская, А.А. Кымытваль, О.М. Куваев, Ю.В. Васильев, А.В. Мифтахутдинов, А.А. Пчелкин, М.В. Вальгиргин, А.М. Бирюков, Е.Ф. Рожков, В.Г. Христофоров, Г.А. Ненашев, М.Д. Эдидович, С.И. Дорохов, В.П. Кузнецов. Наибольшую известность и читательское признание в нашей стране и за рубежом заслужили произведения Ю.С. Рытхэу, О.М. Куваева, А.А. Кымытваль, А.В. Мифтахутдинова. Один из первых ответственных секретарей писательской организации П.П. Нефедов вспоминал: «Всё, что мы писали в то время, всё, что печаталось на страницах областных газет и в альманахе, всё это было посвящено нашему краю, его людям, самоотверженным трудом осваивающим богатства Колымы и Чукотки. По-иному и не могло быть, ведь мы жили, трудились бок о бок с этими людьми и были причастны ко всему, что называется словом энтузиазм».

Создание в Магадане областной писательской организации оказало существенное влияние на рост и развитие молодых литературных сил, в том числе коренных народов края. Над переводами произведений с языков народностей Крайнего Севера в разное время успешно работали В.А. Сергеев, В.В. Португалов, А.А. Пчелкин, А.И. Черевченко, М.Д. Эдидович, В.И. Першин, С.И. Дорохов. Именно благодаря их усилиям широкому кругу читателей стали известны имена эскимосов Ю.М. Анко, З.Н. Ненлюмкиной, чукчей В.В. Тынескина, С.А. Тиркыгина, К.И. Геутваль, В.К. Вэкэт, И.В. Омрувье, Т.Ю. Ачиргиной. Не случайно в 1983 г. Магадан был избран местом проведения III Всероссийского семинара молодых литераторов Крайнего Севера и Дальнего Востока, участие в котором приняли молодые национальные литераторы. В успешное проведение этого мероприятия немало сил вложил возглавлявший тогда областную писательскую организацию учёный–этнограф, кандидат исторических наук, писатель В.В. Леонтьев. Традиции вовлечения в литературный процесс представителей коренного населения области продолжаются: в 2005 г. изданы авторские сказки и были эвенки Чины Моторовой (Зинаиды Самсоненко) «Звёздный бисер», в 2012 г.

Над переводами произведений с языков народностей Крайнего Севера в разное время успешно работали В.А. Сергеев, В.В. Португалов, А.А. Пчелкин, А.И. Черевченко, М.Д. Эдидович, В.И. Першин, С.И. Дорохов. Именно благодаря их усилиям широкому кругу читателей стали известны имена эскимосов Ю.М. Анко, З.Н. Ненлюмкиной, чукчей В.В. Тынескина, С.А. Тиркыгина, К.И. Геутваль, В.К. Вэкэт, И.В. Омрувье, Т.Ю. Ачиргиной. Не случайно в 1983 г. Магадан был избран местом проведения III Всероссийского семинара молодых литераторов Крайнего Севера и Дальнего Востока, участие в котором приняли молодые национальные литераторы. В успешное проведение этого мероприятия немало сил вложил возглавлявший тогда областную писательскую организацию учёный–этнограф, кандидат исторических наук, писатель В.В. Леонтьев. Традиции вовлечения в литературный процесс представителей коренного населения области продолжаются: в 2005 г. изданы авторские сказки и были эвенки Чины Моторовой (Зинаиды Самсоненко) «Звёздный бисер», в 2012 г. в Магаданской областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация сборника эвенских народных сказок и оберегов, составленного фольклористом и переводчиком Зинаидой Ивановной Бабцевой, «Сказки из далекого далека». Книга была издана в рамках областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2010-2018 гг.», издание украшено рисунками детей из поселков Эвенск, Омсукчан, Мадаун, города Магадана и других регионов России. В 2007 г. вышла книга рассказов эвена К. Ханькана «Живой поток», в 2014 г. – его же двухтомник «Кэлками» и «Долгий путь».

в Магаданской областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация сборника эвенских народных сказок и оберегов, составленного фольклористом и переводчиком Зинаидой Ивановной Бабцевой, «Сказки из далекого далека». Книга была издана в рамках областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2010-2018 гг.», издание украшено рисунками детей из поселков Эвенск, Омсукчан, Мадаун, города Магадана и других регионов России. В 2007 г. вышла книга рассказов эвена К. Ханькана «Живой поток», в 2014 г. – его же двухтомник «Кэлками» и «Долгий путь».

За более чем пять десятилетий около 50 местных авторов стало членами Союза писателей. На конец 2021 года Магаданская областная организация Союза писателей РФ насчитывала 12 членов: Дудникова Т. В., Поляков С. Ф., Похиалайнен М. В., Рыжов С. П., Самсоненко (Чина Моторова) З. В., Сахибгоряев В. Х., Седов Р. В., Сущанский С. И., Сычев Е. В., Фатеев В. М., Цыбулькин П. И. , Чернов-Дерибизов А. А.

, Чернов-Дерибизов А. А.

С начала 2000-х гг. вышли в свет книги Ю.П. Пензина «К Колыме приговорённые» (2001), С.Ф. Суздальцева «Далёкого детства река» (2002), «Прибавление света» (2008), А.Д. Дунаева «Пожалей нас, Господи…» (2003), С.Ф. Полякова «Билет до Крита» (2003), «Золотинка» (2011), «Цена договорная» (2011), В.М. Фатеева «Когда нас шторм жестокий гнул…» (2001), «Золотая моль» (2003), «В полях поэзии родной» (2012), С.И. Сущанского «Замки из песка» (2003), «Омолонская тетрадь» (2005), «Кок дальнего плавания» (2006), «Детский лепет…» (2011), «Турецкая трубка» (2012), П.И. Цыбулькина «Литературные пародии» (2005), «Случаи из жизни господ» (2007), А.А. Кымытваль «Мои стихи» (2009), В.И. Данилушкина «Дача ложных показаний» (2013), В.Х. Сахибгоряева «Энтропия» (2014), публицистические книги Д.И. Райзмана, Р.В. Седова и другие. В серии «Библиотечка магаданской поэзии» изданы поэтические сборники С.Р. Бахвалова «Златая цепь» (1999) и «Смута» (2003), С.И. Дорохова «Второе дыхание» (1999), С. Е. Лившица «Колыма ты моя, Колыма…» (2003), Б.В. Некрасова «Командировка в молодость» (2005), В.Г. Николенко «Всё живое» (2002), А.А. Пчелкина «Ветер века» (2004), а в серии «Библиотечка магаданской прозы» – «Рашан вариант» В.П. Свистунова, «Магаданские приколы» В.И. Данилушкина. В 2005 г. был подготовлен справочник «Писатели Колымы» с основными сведениями о 10 на тот момент членах Союза писателей.

Е. Лившица «Колыма ты моя, Колыма…» (2003), Б.В. Некрасова «Командировка в молодость» (2005), В.Г. Николенко «Всё живое» (2002), А.А. Пчелкина «Ветер века» (2004), а в серии «Библиотечка магаданской прозы» – «Рашан вариант» В.П. Свистунова, «Магаданские приколы» В.И. Данилушкина. В 2005 г. был подготовлен справочник «Писатели Колымы» с основными сведениями о 10 на тот момент членах Союза писателей.

Начиная с 2012 г. областная писательская организация включена в региональную культурную программу поддержки творческих союзов, и это дало возможность издавать книги магаданских писателей. Только за один год вышли книги В. Фатеева «Я живой, мама!», С. Полякова «Оптимальный вариант», В. Свистунова «Собор», А. Суздальцева «Красное яблоко на белой скатерти».

Областная писательская организация активно привлекает к литературному творчеству начинающих писателей. В 2001 г. при областной организации Союза писателей создана и несколько лет успешно работала литературная студия «Завтрашний день», объединившая творческую молодёжь города. В конце 2002 г. вышел первый литературно-художественный сборник студийцев «Светотени» (всего вышло 18 выпусков). В 2003 г. совместно с областным управлением образования был подготовлен сборник сочинений, рассказов, зарисовок, стихов и рисунков «Школьная муза». В 2004 г. был проведён семинар для начинающих литераторов «Колыма – XXI век». Вышли несколько выпусков сборника «Мой дом, мой город, моя страна» – литературные и художественные опыты школьников Магаданской области.

В конце 2002 г. вышел первый литературно-художественный сборник студийцев «Светотени» (всего вышло 18 выпусков). В 2003 г. совместно с областным управлением образования был подготовлен сборник сочинений, рассказов, зарисовок, стихов и рисунков «Школьная муза». В 2004 г. был проведён семинар для начинающих литераторов «Колыма – XXI век». Вышли несколько выпусков сборника «Мой дом, мой город, моя страна» – литературные и художественные опыты школьников Магаданской области.

В 2003 г. после десятилетнего перерыва возобновилось издание литературно-художественного альманаха «На Севере Дальнем». В 2005 г. магаданская писательская организация выпустила первый номер литературно-художественного и общественно-политического журнала «Колымские просторы», в котором публикуются произведения как известных магаданских писателей, так и начинающих литераторов: поэтов, прозаиков, публицистов. Большое место отведено в журнале воспоминаниям, публикациям на исторические и общественно значимые темы. Издание украшено репродукциями картин магаданских живописцев, фотографиями местных фотохудожников. По словам кандидата филологических наук, доцента Северо-Восточного государственного университета Е.М. Гоголевой, наличие этого журнала – настоящее подтверждение литературного процесса в области.

По словам кандидата филологических наук, доцента Северо-Восточного государственного университета Е.М. Гоголевой, наличие этого журнала – настоящее подтверждение литературного процесса в области.

В Магадане в разные годы были изданы такие сборники произведений колымских авторов, в основном стихов, как «Голосует сердце» (1961), «Озябший меридиан» (1966), «Озябший меридиан-2» (1977), «Северное притяжение» (1983), «Пою тебя, Чукотка» (1983), «Я расскажу тебе про Магадан» (1991), «Снегозор : новые произведения магаданских писателей» (1996). В 2014 г. вышла в свет поэтическая антология магаданских авторов XX-XXI вв. «Северная строка».В издание вошли избранные произведения более 60 поэтов Крайнего Северо-Востока, созданные в основном в 30-90-е годы века прошлого и начале нынешнего века, что позволяет увидеть северную литературу на протяжении нескольких десятилетий. Магаданские писатели регулярно публикуются не только на страницах местных периодических изданий, но и в региональных журналах «Дальний Восток», «Мир Севера» и других, их произведения представлены на литературных интернет-порталах. В 2008 г. в Кемерово вышла «Антология XX века. Русская сибирская поэзия», куда включена значительная подборка стихов магаданских авторов.

В 2008 г. в Кемерово вышла «Антология XX века. Русская сибирская поэзия», куда включена значительная подборка стихов магаданских авторов.

Нельзя не упомянуть о пласте литературы, связанном с периодом репрессий 1930-х – начала 1950-х гг. Многим читателям в нашей стране и особенно за рубежом Колыма стала знакома благодаря талантливым произведениям репрессированных писателей: «Колымским рассказам» и «Колымским тетрадям» Варлама Шаламова, «Крутому маршруту» Евгении Гинзбург, «Чёрным камням» и стихам Анатолия Жигулина, «Узелкам на память» Асира Сандлера, художественным рассказам Георгия Жженова.

Нынешним членам Магаданской писательской организации не приходится начинать с нуля: они преемники богатых традиций. Все помнят книги В.В. Леонтьева, А.В. Мифтахутдинова, А.А. Пчелкина, миллионные тиражи столичных изданий Ю.С. Рытхэу, удостоенные литературных премий роман О.М. Куваева «Территория» (1-я премия ВЦСПС и Союза писателей СССР) и сборник Л.Л. Кокоулина «В ожидании счастливой встречи» (3-я премия на Всесоюзном конкурсе на лучшее произведение художественной прозы о современном рабочем классе и колхозном крестьянстве). В разные годы премии Магаданского комсомола удостаивались А.В. Мифтахутдинов (сборник «Очень маленький земной шар»), О.М. Куваев (роман «Территория», сборники повестей и рассказов), В.Г. Христофоров (сборник «Лагуна Предательская»), З.Н. Ненлюмкина и А.И. Черевченко (переводчик) (книга стихов «Птицы Наукана»). Олегу Куваеву посмертно присвоено высокое звание «Почётный граждан Магаданской области», его имя носит Центральная городская библиотека города Магадана, в Магадане есть мемориальная доска на доме, где он жил. Именем известного советского поэта, участника Великой Отечественной войны, бывшего колымчанина Сергея Наровчатова названа улица в столице Колымы, на ней также установлена мемориальная доска.

В разные годы премии Магаданского комсомола удостаивались А.В. Мифтахутдинов (сборник «Очень маленький земной шар»), О.М. Куваев (роман «Территория», сборники повестей и рассказов), В.Г. Христофоров (сборник «Лагуна Предательская»), З.Н. Ненлюмкина и А.И. Черевченко (переводчик) (книга стихов «Птицы Наукана»). Олегу Куваеву посмертно присвоено высокое звание «Почётный граждан Магаданской области», его имя носит Центральная городская библиотека города Магадана, в Магадане есть мемориальная доска на доме, где он жил. Именем известного советского поэта, участника Великой Отечественной войны, бывшего колымчанина Сергея Наровчатова названа улица в столице Колымы, на ней также установлена мемориальная доска.

Современные магаданские авторы тоже становятся победителями литературных конкурсов, получают дипломы и премии. Так, лауреатами и дипломантами премии имени Ю. Рытхэу в разное время становились А.А. Кымытваль, З.В. Самсоненко (Чина Моторова), С.М. Олефир, Ю.П. Пензин, А.А. Пчелкин и другие, серебряным лауреатом конкурса «Золотое перо Руси» – 2007 в номинации «Юмор» стал В. И. Данилушкин. С. Р. Бахвалов, С. М. Олефир, С. Ф. Поляков, В. М. Фатеев удостоены звания «Человек года», учреждённого органами самоуправления г. Магадана.А. А. Кымытваль в 2011 г. стала лауреатом премии губернатора Магаданской области лучшему хранителю национальных традиций малочисленных народов Севера в номинации «Народный сказитель». Магаданские авторы неоднократно становились лауреатами международных, всероссийских и региональных литературных конкурсов, получали дипломы и премии. В декабре 2011 г. Анатолий Федорович Суздальцев и Иван Александрович Паникаров были удостоены премии Правительства РФ в области культуры как составители книги стихов репрессированных поэтов «Полюс лютости» (2010). В открытом литературном конкурсе им. Ю.С. Рытхэу успехов добились Антонина Кымытваль, Виктор Николенко, Станислав Олефир, Анатолий Суздальцев, Константин Ханькан, Семен Губичан. Ответственный секретарь Магаданской писательской организации В.М. Фатеев в ноябре 2014 г. удостоен серебряной медали лауреата Всероссийской литературной премии «Белуха» им.

И. Данилушкин. С. Р. Бахвалов, С. М. Олефир, С. Ф. Поляков, В. М. Фатеев удостоены звания «Человек года», учреждённого органами самоуправления г. Магадана.А. А. Кымытваль в 2011 г. стала лауреатом премии губернатора Магаданской области лучшему хранителю национальных традиций малочисленных народов Севера в номинации «Народный сказитель». Магаданские авторы неоднократно становились лауреатами международных, всероссийских и региональных литературных конкурсов, получали дипломы и премии. В декабре 2011 г. Анатолий Федорович Суздальцев и Иван Александрович Паникаров были удостоены премии Правительства РФ в области культуры как составители книги стихов репрессированных поэтов «Полюс лютости» (2010). В открытом литературном конкурсе им. Ю.С. Рытхэу успехов добились Антонина Кымытваль, Виктор Николенко, Станислав Олефир, Анатолий Суздальцев, Константин Ханькан, Семен Губичан. Ответственный секретарь Магаданской писательской организации В.М. Фатеев в ноябре 2014 г. удостоен серебряной медали лауреата Всероссийской литературной премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова.

Г. Д. Гребенщикова.

Сегодня в очереди на издание стоят более десятка новых рукописей: стихов, романов, повестей, появляются всё новые имена. Магаданская литература жива и продолжается.

Электронный каталог библиотеки «Мемориала»

Мета В.И., Диденко В.В.

Мета В.И., Диденко В.В.

Владимир И. Мета, Вера В. Диденко — Магадан: МАОБТИ, 2000 — 299 с., [3] с.: ил. — 1500 экз.

Очерки о судьбах заключенных колымских лагерей. Материалы следственных дел (часть — факсимильно) по делам о саботаже и контрреволюционной агитации: протоколы допросов, анкеты заключенных, приговоры тройки УНКВД Дальстроя. Выборочный список осужденных по политическим мотивам, в отношении которых смертный приговор был приведен в исполнение на территории Магаданской области (более 800 человек), содержание справки: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место жительства, национальность, дата осуждения, дата расстрела, дата реабилитации.

Дмитриев Ю. А.

А.

Место памяти Сандармох. Г – Е.

- Петрозаводск, 2021

Чеченцы Дагестана: Бесконечная дорога домой

- Нальчик, 2019

Капков К.Г.

Тьма. Трагедия. Террор. История разорения Николо-Сольбинского монастыря и судьбы 8 его обитателей, 1918-1938. Проблемы прочтения следственных дел

- М., Местечко Сольба, 2021

Кинг Д.

Обычные граждане — жертвы Сталина: фотоальбом

- М., 2015

Фотоальбом «Страницы памяти»: Самарово, Перековка, Рыбный, МТФ, Остяко-Вогульск, Ханты-Мансийск

- Ханты-Мансийск, 2020

Сост. Лебедев П.А.

Книга памяти участников гражданской и Великой Отечественной войн села Церковное Тарасовского сельского Совета Плесецкого района

Книга памяти жертв политических репрессий Новгородской области. Том 15

- Великий Новгород, 2018

Книга памяти жертв политических репрессий Воронежской области. Том 4. А — С

- Тамбов, 2019

Автор-составитель: Екатерина Криволапова

Благословенный Нарым: история православия в Нарымском крае

- Томск, 2019

Убиты в Калинине, захоронены в Медном: Книга Памяти польских военнопленных, — узников Осташковского лагеря НКВД СССР, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. Том 1

Том 1

- М., 2019

Ян Дворжак, Ярослав Форманек, Адам Градилек

Čechoslováci v Gulagu III { cechoslovaci v gulagu III }

- Прага, 2019

Дмитриев Ю.А.

Место памяти Сандармох

- Петрозаводск, 2020

Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары (1920-1953-жж.) 10 томдук: Том 2. Б — В

- Бишкек, 2020

Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары (1920-1953-жж.) 10 томдук: Том 1 — А

- Бишкек, 2020

Мартынова Ольга Марковна

Против Собственного Народа

- Екатеринбург, 2012

Malgorzata Grupa, Ryszard Kazmierczak

Dowody wydobyte z ziemi : nazwiska oficerów Wojska Polskiego odczytane na dokumentach i przedmiotach wydobytych podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Charkowie w latach 1995-1996

- Варшава

Архимандрит Иосиф (Еременко)

«Не забывайте прошлого своего» : Проповеди. Статьи.

- Алма-Ата, 2017

Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-, церковнослужителей, монашествующих и мирян Северо-Запада России

- СПб.

, 2017

, 2017

Неугасимый светильник. Памяти членов Еврейского Антифашистского Комитета

Дамаскин (Орловский), архимандрит

Единство через страдания. Новомученики России, Украины и Беларуси

- М., 2018

Dante Corneli

Italiani vittime di Togliatti e dello stalinismo. Scritti storico-politici di Dante Corneli, Vol. 2

Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Т. 12. Ч. 2

- Сыктывкар, 2017

Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 9. Обвинение. Приговор. Реабилитация. Ч. 3

- СПб., 2015

Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 9. Обвинение. Приговор. Реабилитация. Ч.2

- СПб., 2015

Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 9. Обвинение. Приговор. Реабилитация. Ч.1

Ч.1

- СПб., 2015

Малых В.