Про колыму рассказы: Колыма — популярные книги

Запах Колымы

Екатерина Жирицкая — первый редактор газеты для профессионалов парфюмерной отрасли «Косметический рынок сегодня», один из авторов сборника «Ароматы и запахи в культуре» (2003), независимый журналист и культуролог, чья сфера интересов — исследование сенсорного восприятия и ольфакторной реальности. В настоящее время исследует ольфакторный опыт в советском обществе первой половины ХХ века.

Отрывок из главы «Колыма: сенсорный опыт запредельного» книги «Запах Родины», готовящейся автором к публикации

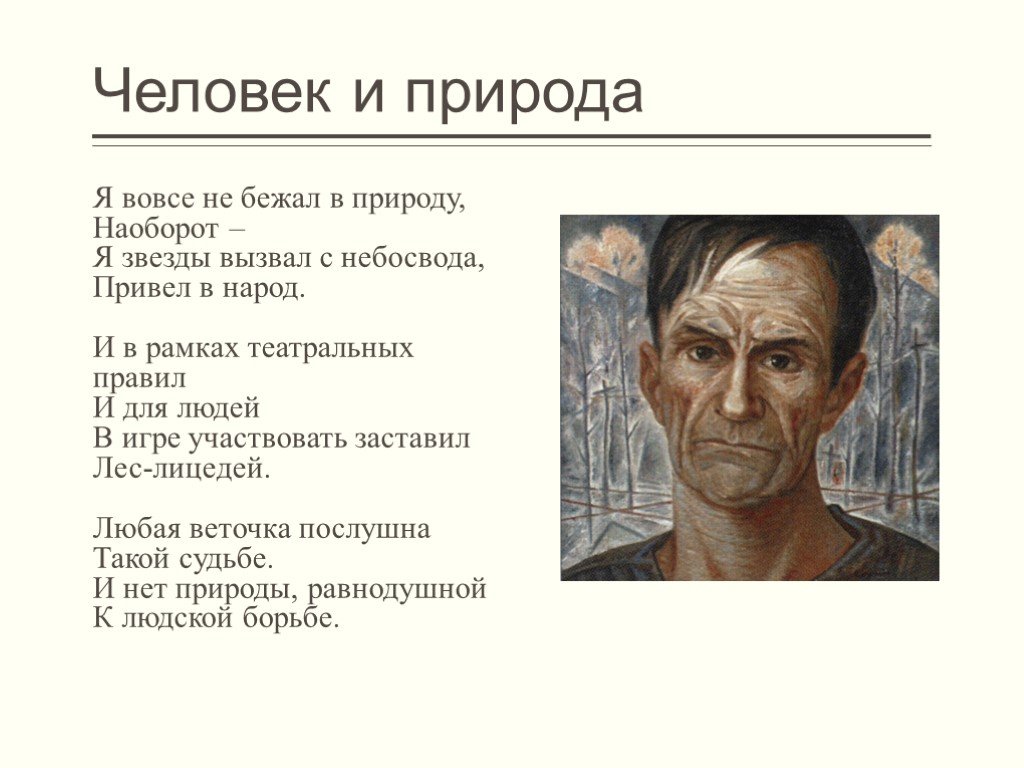

Первый раз сын священника, студент Московского университета и молодой писатель Варлам Тихонович Шаламов попал в советские лагеря в 1929 году за распространение антисталинского письма В.И. Ленина к съезду. Отсидев три года в Вишерском лагере на северном Урале, был освобожден, чтобы в 1937 году попасть в преисподнюю ГУЛАГА — на Колыму. Последовательно получив три новых срока, умирая в золотых забоях, не раз оказываясь на грани смерти от обморожения, болезней и дистрофии, Шаламов пробыл на Колыме в общей сложности семнадцать лет. Этот адский личный опыт вместе с литературным даром выразительного короткого рассказа и беспредельной честностью к своей памяти и своему прошлому превратил Шаламова в одного из самых важных писателей русской и, возможно, европейской литературы второй половины ХХ века, продолжателя традиций Достоевского.

Этот адский личный опыт вместе с литературным даром выразительного короткого рассказа и беспредельной честностью к своей памяти и своему прошлому превратил Шаламова в одного из самых важных писателей русской и, возможно, европейской литературы второй половины ХХ века, продолжателя традиций Достоевского.

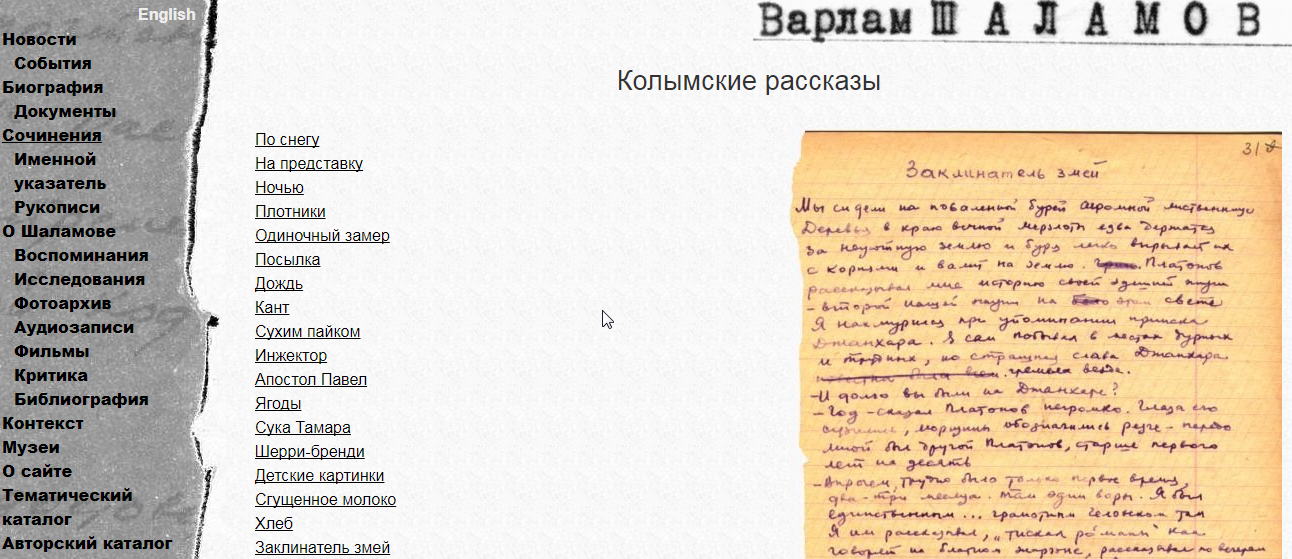

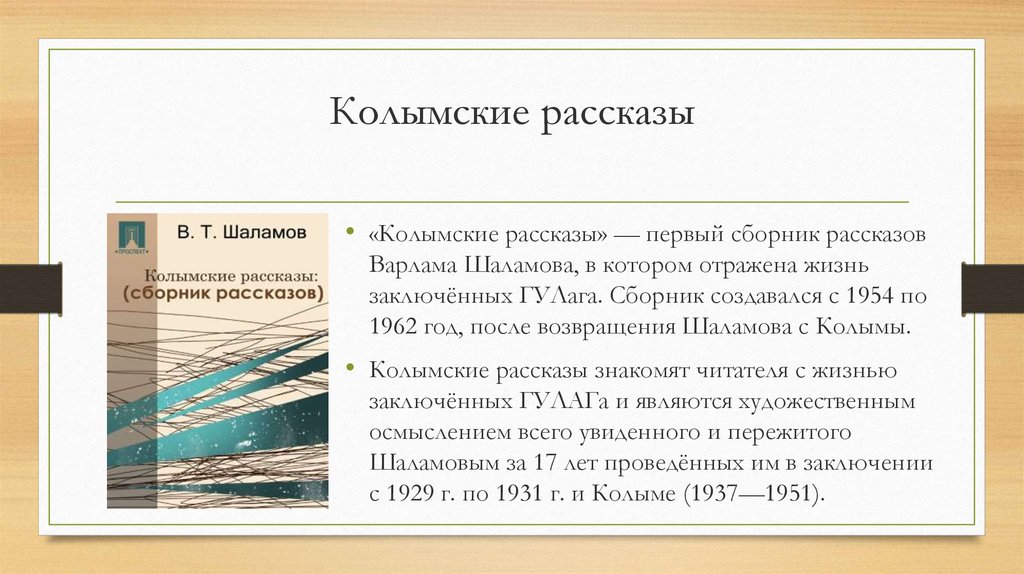

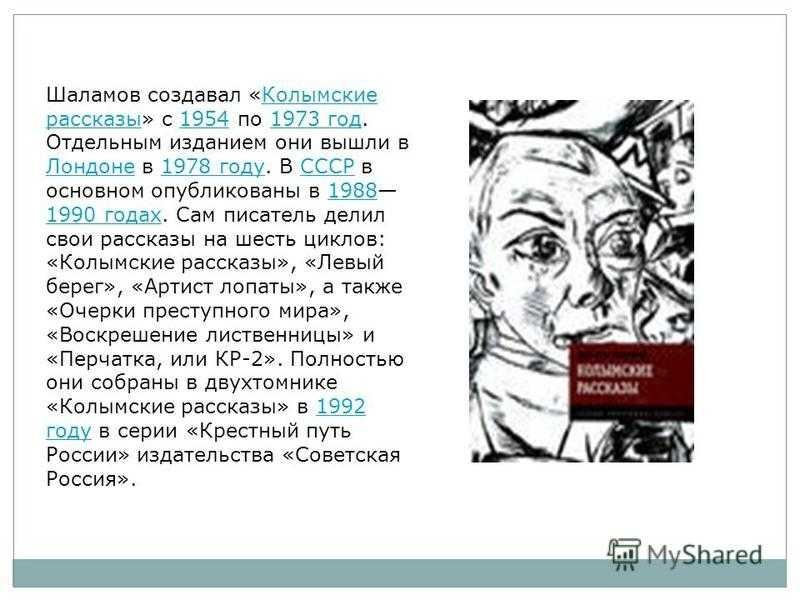

С 1954 по 1967 год Шаламов написал шесть книг-циклов — «Колымские рассказы», «Очерки преступного мира», «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2». Их сквозная тема, собственно, и сближающая Шаламова с Достоевским, — человек в нечеловеческих условиях, нечеловеческое и человеческое в нем. Как происходит расчеловечевание, где дно души: «Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду?.. У какой последней черты теряется человеческое?»1

В отличие от «Архипелага ГУЛАГа», тексты Шаламова написаны без исторических обобщений. Шаламовские рассказы — это лагерь, воспринятый изнутри одинокого человеческого тела, через тело, записанный на теле. Его обвинения тоталитаризму как государственной машине и, шире, как абсолютной власти — в невозможных для разума искажениях, которые претерпевает плоть, попавшая в их «поле силы». Безграничная власть — как правило, успешно — через деформацию тела корежит и душу. Рассказы Шаламова и его собственная жизнь — про то, как в изуродованном теле пытается сохранить себя от перерождения душа.

Его обвинения тоталитаризму как государственной машине и, шире, как абсолютной власти — в невозможных для разума искажениях, которые претерпевает плоть, попавшая в их «поле силы». Безграничная власть — как правило, успешно — через деформацию тела корежит и душу. Рассказы Шаламова и его собственная жизнь — про то, как в изуродованном теле пытается сохранить себя от перерождения душа.

Шаламов, обладающий феноменальной памятью, боялся, что не вспомнит главного — «ощущения», потому что «всякий, лишний год неизбежно ослабляет» его2. «Бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь», — напишет он3. Показать непредставимое — колымский лагерь «в конкретных образах» — так, чтобы его можно было почувствовать телом, кожей, носом, и было задачей Варлама Тихоновича Шаламова. Написание рассказа он считал поиском, когда «в смутное сознание мозга должен войти запах косынки, шарфа, платка, потерянного героем или героиней»4. Тексты Шаламова — сенсорная проза, насквозь пропитанная запахами.

Тексты Шаламова — сенсорная проза, насквозь пропитанная запахами.

Набор запахов Колымы ограничен, но каждый из них «шибает в нос» и врезается в память. Обонятельные знаки четко описывают мир лагерей — отмечают групповую иерархию, маркируют территорию и время, формируют индивидуальную идентичность, выражают телесность, устанавливают связь с культурой и разрушают ее, соединяют с прошлым и прорываются в будущее.

Как же распорядиться этим ольфакторным материалом? Изначально казалось, что для исследователя обонятельной реальности Шаламов- свидетель важнее Шаламова-писателя. Изучение особенностей ольфак- торных метафор в его лагерных рассказах виделось делом литературоведов, среди которых — тонкие исследователи наследия писателя5. Свою задачу я видела в том, чтобы описать обонятельный пейзаж колымских лагерей, изучить его восприятие заключенными, проанализировать, как менялась оценка этих запахов за время их пребывания в лагере. Что в этом ольфакторном восприятии оставалось «человеческого», унаследованного от прошлого, от культуры, что появлялось «внечеловеческого»? Наконец, посмотреть, не складывается ли в этом «внечеловеческом» собственная, вывернутая наизнанку «культура», своя иерархия отношений и ценностей, определяющая, в том числе, и оценку запахов?

Но, «перечитав носом» «Колымские рассказы», я поняла, что для реконструкции обонятельного пейзажа Колымы литературное мужество Шаламова имеет едва ли не большее значение, чем документальность его свидетельств. Дело не только в зоркости писателя, умеющего зафиксировать важные детали, в том числе и ольфакторные. В мире людей запах — знак с почти пустой формой, который неизбежно будет подвергнут интерпретации. Там не существует «чистых», «естественных», запахов. Погруженная в контекст культуры объективная ольфакторная реальность пропитывается символическими отношениями и сама становится частью культурной памяти человека, социальной группы, народа.

Дело не только в зоркости писателя, умеющего зафиксировать важные детали, в том числе и ольфакторные. В мире людей запах — знак с почти пустой формой, который неизбежно будет подвергнут интерпретации. Там не существует «чистых», «естественных», запахов. Погруженная в контекст культуры объективная ольфакторная реальность пропитывается символическими отношениями и сама становится частью культурной памяти человека, социальной группы, народа.

Я глубоко убеждена, что в русском и европейском обонятельном культурном опыте колымские лагеря в значительной степени приобретут те запаховые очертания, который выстраивает в своих рассказах Варлам Тихонович Шаламов, неподлой лагерной жизнью и редким писательским бесстрашием заслуживший это право.

Начнем же наше, нелегкое для носа и сердца, путешествие по обонятельным пейзажам Колымы.

Истончение плоти

Понимание, что именно и с какой степенью интенсивности обонял человек, находясь в лагере, невозможно без осознания трансформаций, которые переживало на Колыме его тело.

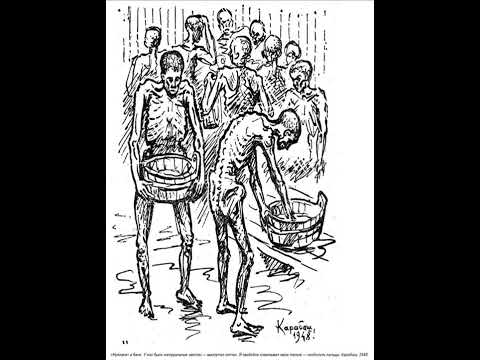

Сталинскую систему ГУЛАГа традиционно сравнивают с нацистской системой концлагерей. На первый взгляд, их сходство очевидно — и те и другие изымали из общества людей, не вписывавшихся в тоталитарную систему, только одни делали это по расовому, а другие по классовому признаку. Однако в применении к человеческому телу две тоталитарные системы использовали разные тактики. Принявшая курс на «окончательное решение еврейского вопроса» нацистская власть занималась планомерным и последовательным истреблением еврейского народа, «очищая» от «загрязнения» — в соответствии с «теорией расовой гигиены» — свою «кровь» и жизненное пространство. «Польза», которую можно было извлечь из евреев как рабочей силы, имела второстепенное значение. Хотя молодые и здоровые отправлялись на смерть позже «бесполезных» детей, женщин и стариков, отсрочка эта во времени, особенно на Восточном фронте6, была минимальной. Физической расправы не избегал никто. Чудовищными обонятельными знаками гетто были запах крови, нечистот и разлагающейся плоти, обонятельным фоном концлагерей — невыносимая вонь наспех закопанных трупов и особенно черного дыма крематориев. Именно эту адскую обонятельную реальность описывают западные исследователи, занимавшиеся данной темой. И Д. Хоувз, и Х. Риндисбахер отмечают, каким нравственным мучениям подвергались заключенные концентрационных лагерей в нацистской Германии, когда ветер доносил до них зловонный запах сгорающей плоти из печей крематориев7 (Classen et al. 1994: 172; Rindisbacher 1992: 263).

Именно эту адскую обонятельную реальность описывают западные исследователи, занимавшиеся данной темой. И Д. Хоувз, и Х. Риндисбахер отмечают, каким нравственным мучениям подвергались заключенные концентрационных лагерей в нацистской Германии, когда ветер доносил до них зловонный запах сгорающей плоти из печей крематориев7 (Classen et al. 1994: 172; Rindisbacher 1992: 263).

По иной внутренней логике тоталитарная власть распоряжалась человеческим телом внутри системы сталинских лагерей. Архипелаг ГУЛАГ также, безусловно, был создан для уничтожения «других»: «Шло планомерное истребление целой „социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить»8. Репрессивная машина последовательно уничтожала социальные слои, представлявшие для нее опасность, способных так или иначе оказать сопротивление, «выбраковывала» несших в себе «испорченную кровь» неправильного социального происхождения. Но в значительно большей степени, чем в Германии, ее целью было не столько уничтожить «иных», сколько пронизать страхом и раболепием «своих». Этим объясняется факт, многократно подтвержденный и современниками, и историками, что арест в значительной степени зависел от воли случая.

Этим объясняется факт, многократно подтвержденный и современниками, и историками, что арест в значительной степени зависел от воли случая.

В системе ГУЛАГа были годы чудовищных всплесков массовых расстрелов, расстрелы неспособных к работе «доходяг» шли постоянно, но узники ГУЛАГа интересовали тоталитарную систему и с экономической точки зрения — как даровая рабочая сила9.

Труд и смерть были синонимами не только для заключенных или лагерного начальства, утверждает Шаламов. Самая высокая власть расценивала непосильную работу как орудие убийства — «иначе не писали бы в приходивших „спецуказаниях», московских путевках на смерть: „использовать только на тяжелых физических работах»»10. Отказ от работы в лагере — преступление, которое карается смертью. За три отказа от работы расстреливают. Лозунги «Выполнение плана — закон» в колымских лагерях толковали так: не выполнил норму — обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью11.

Принцип, по которому власть строила свои отношения с заключенным, — больше взять, меньше дать. В лагере власть государственная экономила технику, одежду, еду. Местная бюрократия на всех уровнях вместе с уголовниками разворовывала остальное. Не успевая восстановить силы, человек «таял».

Проза Шаламова построена на антитезе двух типов телесности. Избыток плоти всегда подозрителен. Это не только знак лагерного благополучия, приближенности к власти, признак пребывания на верхушке местной социальной иерархии, но и часто — знак подлости и жестокости. «Громко» предъявляющее себя тело, слишком человеческое, оказывается плотской метафорой расчеловечивания. «Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых», — признается герой рассказа «Ягоды». И не зря — на его глазах «розовощекий и сытый» конвоир без предупреждения застрелит человека12. Начальник хозчасти лагерной больницы, отнявший прекрасный галстук, который заключенная мастерица вышивала в подарок спасшему ее врачу, — «грузный, брюхатый не по возрасту»13. Оперуполномоченный прииска Романов — «плотный». У уголовника в магаданской тюрьме «раскормленная розовая рожа»14.

Оперуполномоченный прииска Романов — «плотный». У уголовника в магаданской тюрьме «раскормленная розовая рожа»14.

Напротив, тела колымчан, живых и мертвых, «сухонькие», «легкие — кожа да кости»15. Когда герой рассказа «Домино» попадает доходягой в госпиталь, при росте в сто восемьдесят сантиметров он весит сорок килограмм: «Вес костей — сорок два процента общего веса — тридцать два килограмма… у меня осталось шестнадцать килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и мозга».

Человеческое тело претерпевало в лагере все формы репрессивной трансформации. Его корежила поголовная цинга, «выраставшая, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию». Убивала дизентерия, поскольку, стремясь наполнить ноющий желудок, заключенные собирали «кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами». От наступавшей как результат истощения пеллагры на ладонях и стопах с человека слезала кожа, а его тело «шелушилось крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски». Но самой страшной была алиментарная дистрофия — «болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название. успокаивающее врачей, нашедших удобную. формулу для обозначения одного и того же — голода»16.

Но самой страшной была алиментарная дистрофия — «болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название. успокаивающее врачей, нашедших удобную. формулу для обозначения одного и того же — голода»16.

Предельно формализованная бюрократическая система тоталитарного государства обесценивала не только личность человека, но и его тело. Она присваивала себе право на полное обладание этим телом, но при этом так же решительно снимала какую-либо ответственность за него. Работающий на конюшне герой рассказа «Шоковая терапия» не может понять, почему казенные расчеты учитывают при определении норм корма размеры лошадей, но не учитывают размеры человеческого тела. Если уж к заключенным «относятся как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным». На выдуманной в канцеляриях «средней норме» могли протянуть только люди невысокого роста. «Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего, Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом»17.

«Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего, Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом»17.

Самой распространенной на Колыме была смерть от физического истощения — дистрофии. Рассказы Шаламова полны описаниями разных степеней и стадий этого истончения человеческого тела. Вот герой рассказа «Плотники» чувствует, как ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары. Вот «доходяга» Дугаев («Одиночный замер») «удивляется», узнав, что выполнил только 25 % нормы, подписав этим себе смертный приговор, — так тяжела была ему работа. Вот герой новеллы «Тачка II» фиксирует конвульсии измученного тела, «в язвах от цинги, от незалеченных отморожений». Плоть тает и разлагается одновременно.

В Освенциме репрессивным был сопровождавший живых запах смерти. Мертвые Колымы «не пахнут» — горько объясняет Шаламов. Эти «нетленные мертвецы» были слишком истощены, обескровлены, да и хранились в вечной мерзлоте18. В лагере человек чаще погибал не потому, что его убивали, а потому что ему не давали жить. На Колыме репрессивным был запах не смерти, а запах жизни — к которой нет доступа.

В лагере человек чаще погибал не потому, что его убивали, а потому что ему не давали жить. На Колыме репрессивным был запах не смерти, а запах жизни — к которой нет доступа.

Человеческая душа в нечеловеческом теле

Истончение тела означает постепенное искажение не только плоти, но и восприятия. Погружение в за-человеческое сопровождают изменения не только телесности, но и чувств.

«Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями», — свидетельствует Шаламов19. Все чувства — любовь, дружба, зависть, милосердие, жажда славы, честность — покидают его вместе с плотью, которой он лишился за время продолжительного голодания. Обычно ощущения человека «слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять»20. Одновременно с перерождением тела происходит деформация сознания. У заключенных оно «уже не было человеческим». Их воля слушалась «только инстинкта — как это бывает у зверей»21. Когда в 60-градусные морозы на лагерь спускается плотный туман, заключенные без труда ориентируются в нем, угадывая нужные направления «неведомо как приобретенным инстинктом», которым обладают животные и который «в подходящих условиях просыпается и в человеке». Тело возвращает себе почти полную власть над разумом, сметая тонкую пленку культуры, придавая невозможную в нормальных условиях остроту восприятия, в том числе — и запахов.

Когда в 60-градусные морозы на лагерь спускается плотный туман, заключенные без труда ориентируются в нем, угадывая нужные направления «неведомо как приобретенным инстинктом», которым обладают животные и который «в подходящих условиях просыпается и в человеке». Тело возвращает себе почти полную власть над разумом, сметая тонкую пленку культуры, придавая невозможную в нормальных условиях остроту восприятия, в том числе — и запахов.

Лагерная жизнь была подчинена единственному закону — животному закону выживания. Запахи цивилизации, культуры — все, что напоминало о мире, откуда нынешние зэки попали на Колыму, — больше не имели значения. Прошлая жизнь казалась «сном, выдумкой». Будущего не существовало. «Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше (никто) не загадывал и не находил в себе сил загадывать». В этом сегодняшнем дне надо было выжить. Значение имело лишь то, что помогало продлить жизнь и избежать смерти. А запах — как в животном мире — был на Колыме знаком выживания или смертельной опасности.

Запах жизни

Шкалу ценностей заключенного венчал хлеб. В лагере он «решал все». Чтобы осознать, что значил на Колыме запах хлеба, надо реконструировать контекст его восприятия. Иначе говоря, понять, чем он был для заключенных. Новеллы Шаламова дают палитру поистине фантастических для нормального человека нюансов восприятия хлеба. «Проходной» в нормальном быту акт добычи и поглощения хлеба обрастает множеством сложнейших эмоциональных, тактильных, вкусовых и обонятельных оттенков.

«Ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода — постоянного состояния лагерника, если он из пятьдесят восьмой, из доходяг»22. Хлеб же был единственным источником энергии, дающим надежду протянуть тот самый день, «дальше которого не рассчитывали».

Существовала еда, исключенная даже из гастрономических фантазий колымчан, «ибо тогда мечты перестали бы быть мечтами: стали бы чересчур нереальными». Доходяги не мечтают о пирожных или картофеле, они мечтают «о манке, гречке, овсянке, перловке, магаре, пшене». В отличие от недоступного шоколада или сгущенного молока, о которых можно было только грезить во снах, хлеб был частью не прошлой, а сегодняшней жизни, не бесплотной мечтой, а ощущаемой чувствами реальностью. Хлеб превращался в абсолютное воплощение еды, в материальное воплощение жизни, в саму жизнь, подобно тому, как в религиозных обрядах он есть тело Христово.

В отличие от недоступного шоколада или сгущенного молока, о которых можно было только грезить во снах, хлеб был частью не прошлой, а сегодняшней жизни, не бесплотной мечтой, а ощущаемой чувствами реальностью. Хлеб превращался в абсолютное воплощение еды, в материальное воплощение жизни, в саму жизнь, подобно тому, как в религиозных обрядах он есть тело Христово.

Сама мысль о хлебе для доходяги едва ли не материальна. «Простая и сильная», она «почти ощутимо проталкивается через мозг» истощенного человека. Мысль о краже хлеба «обжигающе страшна». А когда среди привычной голодной тошноты не остается сил думать о хлебной корке, это означает, что часы человека сочтены.

Полностью отрезанными от доступа к хлебу были только «политические» — магазины в лагерных поселках открыты для осужденных по бытовым статьям и «друзей народа» — воров-рецидивистов23. Уголовники с хлебом не церемонятся — они склеивают им самодельные игральные карты24. Не то — политические «доходяги».

Нельзя было потерять ни крошки, потому что вместе с крошкой хлеба ты недополучил бы и минуты собственной жизни. Случайно перепавший кусок хлеба в прямом смысле спасает жизнь, как, например, он позволил дотянуть до долгожданной оттепели героям рассказа «Плотники». «Собирание мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высыпаемые на ладонь и вылизываемые», — описывает Шаламов постоянные, унизительные, нечеловеческие поиски еды. Переживание во время раздачи хлеба было для истощенных голодом людей «драмой». Человек «волновался, высматривал горбушку, плакал, если горбушка доставалась не ему, запихивал в рот дрожащими пальцами довесок»25.

Хлеб выдается утром на весь день26. Перевод с килограммовой пайки на шестисотграммовую становится «тревожной новостью»27. Штрафная пайка за невыполненную норму, триста граммов, означает смертный приговор. Когда герой рассказа «Ключ Алмазный» узнает, что на работе в тайге, куда он так стремился, за невыполненную норму не дают хлеба вообще, он сбегает обратно в лагерь, предпочтя новый срок за побег отсутствию хлебной пайки28.

Хлеб едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, «да и сил нет его уберечь». Но, насколько хватает сил, стремясь продлить время обладания хлебом. Хлеб не едят, а «поглощают». Шаламов описывает «тысячу способов» продлить это «наслаждение». Хлеб можно лизать, «пока он не исчезнет с ладони». Отщипывать от него мельчайшие крошки и «сосать каждую… ворочая ее во рту языком». Можно подсушить хлеб на печке и «есть темно-коричневые, обожженные кусочки». Можно было «резать хлеб ножом на тончайшие пластины и только тогда подсушивать их», заваривать хлеб горячей водой, превращая в «мучную болтушку», жалкое подобие супа. Можно было «крошить кусочки в холодную воду и солить их — получалось нечто вроде тюри». Герой рассказа «Май» сует свой хлеб в кипящую в консервной банке грязную снеговую воду и отрывает от «размокшего, как губка» хлеба горячие кусочки29.

Невозможность принять этот дар отмечает конец жизни. «Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…» — страшно это нечеловеческое отчаяние умирающего от дистрофии поэта в рассказе «Шерри-бренди». Так запах не съеденного хлеба становится знаком смерти. Невозможно оторвать глаз от поглощающего хлеб другого человека — «не было ни в ком такой могучей воли», и в рассказах Шаламова не раз встречаются описания людей, зачарованных этим зрелищем.

Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…» — страшно это нечеловеческое отчаяние умирающего от дистрофии поэта в рассказе «Шерри-бренди». Так запах не съеденного хлеба становится знаком смерти. Невозможно оторвать глаз от поглощающего хлеб другого человека — «не было ни в ком такой могучей воли», и в рассказах Шаламова не раз встречаются описания людей, зачарованных этим зрелищем.

Не было поступка, на который заключенные не пошли бы ради хлеба. Герой рассказа «Ягоды» подбирает баночку убитого на его глазах товарища, чтобы потом обменять лежащие там ягоды на хлеб. С этой же целью обмена на хлеб раскапывают чужую могилу и снимают вещи с недавно умершего товарища герои новеллы «Ночью». Обменять на хлеб найденные в куче отбросов рваные мужские носки планируют и герои рассказа «Детские картинки», радуясь «ценной находке». Радуется и дневальный в бараке — чужая смерть произошла не вечером, а утром, и он еще получит пайку мертвеца30. Соседи умершего два дня выдают его за живого, получая его пайку хлеба31.

Соседи умершего два дня выдают его за живого, получая его пайку хлеба31.

Пытка недоступным хлебом превращается в пытку его запахом. Этот сладкий запах жизни становится одной из наиболее репрессивных обонятельных доминант Колымы. Все человеческие чувства заключенных притуплены, но связанные с едой вкус и обоняние обостряются до крайности. «Вкусовая чувствительность голодного арестантского желудка необычайна», — свидетельствует Шаламов. Им кажется сладким кисель, в котором «любой вольный желудок не обнаружил бы сахара». Варево из листьев мерзлой капусты пахнет, как «лучший украинский борщ», а запах горелой каши «напоминает шоколад». (Деформации восприятия так катастрофичны, что, когда уже давно освободившийся Шаламов, пятнадцать лет не евший картофеля, снова пробует продукт, картофель кажется ему «отравой, незнакомым опасным блюдом, как кошке, которой хотят вложить в рот что-то угрожающее жизни»)32. Но самые большие искажения ольфакторных восприятий вызывает в лагере именно хлеб.

(Продолжение читайте в печатной версии журнала)

Варлам Тихонович Шаламов и его «Колымские рассказы» – Моя родина – Магадан

Варлам Шаламов родился в 1907 г. в многодетной семье провинцииального потомственного вологодского священника. 18-летним юношей он приехал в Москву, чтобы поступить на юридический факультет МГУ, но в 1925 г. детям священников доступ к высшему образованию был ограничен. Пришлось устроиться дубильщиком на подмосковный кожзавод. В МГУ удалось попасть лишь через год.

С юности он писал стихи, привёз в столицу заветную тетрадь, в Москве посещал литературные вечера, бывал в Политехническом музее на знаменитых встречах с поэтами и писателями, показывал свои стихи и рассказы главному редактору журнала «ЛЕФ» С. Третьякову, прощался с С. Есениным в декабре 1925 г., познакомился с Маяковским, на которого смотрел снизу вверх в буквальном и переносном смысле.

Однако активная студенческая жизнь, полная творческих планов, была внезапно нарушена арестом в феврале 1929 г. и осуждением в марте того же года на 3 года заключения в исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале (в Вишерском лагере, или, как его называли в обиходе, Вишерлаге, или Вишерстрое). Сам Шаламов в «Кратком жизнеописании», написанном в конце жизни и доведённом до 1945 г., сообщал: «Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 годов на стороне оппозиции». И добавлял: «Не к Троцкому – к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии – но к рядам тех, кто пытался самыми первыми… сдержать тот кровавый потоп, который вошёл в историю под названием культа личности». На Вишере, где начальником был Э.П. Берзин, будущий директор Дальстроя на Колыме, Шаламов провёл 2.5 года и «в 1931 г. досрочно освобождён с восстановлением во всех правах».

и осуждением в марте того же года на 3 года заключения в исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале (в Вишерском лагере, или, как его называли в обиходе, Вишерлаге, или Вишерстрое). Сам Шаламов в «Кратком жизнеописании», написанном в конце жизни и доведённом до 1945 г., сообщал: «Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 годов на стороне оппозиции». И добавлял: «Не к Троцкому – к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии – но к рядам тех, кто пытался самыми первыми… сдержать тот кровавый потоп, который вошёл в историю под названием культа личности». На Вишере, где начальником был Э.П. Берзин, будущий директор Дальстроя на Колыме, Шаламов провёл 2.5 года и «в 1931 г. досрочно освобождён с восстановлением во всех правах».

С октября 1931 г. работал на Березниковском химкомбинате. В 1932 г. он вернулся в Москву, но дорога в МГУ была уже закрыта. Он работал в газетах и журналах, женился (Галина Игнатьевна Гудзь – дочь старого большевика). В 1935 г. у них родилась дочь Елена.

у них родилась дочь Елена.

В сентябре 1936 г., в разгар троцкистских процессов, по совету друзей и родни он подал заявление в СПО (секретно-политический отдел) НКВД о своих былых связях с бывшими комсомольцами-троцкистами. В январе 1937 г. его арестовали и осудили на 5 лет по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности (КРТД) (осуждённые по обвинению в троцкизме содержались в лагерях и тюрьмах в самых тяжёлых условиях). Позднее Шаламов прямо обвинял брата жены Бориса Гудзя, чекиста, в написании доноса. Впрочем, примерно в то же время пострадала и вся семья Гудзей: в Казахстан на 10 лет выслана жена Шаламова Галина с дочерью; в лагере (на Колыме, точнее, на Эльгене, недалеко от Шаламова) оказалась её сестра Ася; был уволен и Борис, несмотря на высокий пост и ответственную службу: как раз в это время он курировал разведчика Р. Зорге, известного под псевдонимом «Рамзай».

14 августа 1937 г. Шаламова привезли на пароходе «Кулу» на Колыму. Полтора года он работал в забое прииска «Партизан». В 1938 году он был арестован по печально известному «Делу юристов» и 4 месяца содержался в Магаданской тюрьме, затем в пересыльной тюрьме, в тифозном карантине (эти события отразились в рассказах «Заговор юристов», «Тифозный карантин»). С апреля 1939 г. по август 1940 г. работал в геологической разведке на Чёрном озере кипятильщиком, помощником топографа, на земляных работах. Затем полгода, с августа по декабрь 1942 г., на Аркагале, на Кадыкчане, в забое (здесь в шахтах добывался уголь). С 22 декабря 1942 г. по май 1943 г. – на прииске «Джелгала», на штрафных работах. В январе 1942 г. истёк срок его наказания, но вместе с другими заключёнными он был задержан на Колыме в лагере «до особого распоряжения» (из-за войны) в связи с необходимостью добывать золото. В то время из Колымы отпускали немногих. В мае 1943 г. его вновь арестовали, а в июне осудили за то, что в частном разговоре с заключёнными Шаламов назвал Бунина классиком русской литературы. Шаламов знал и называл имена доносчиков – Кривицкого и Заславского.

В 1938 году он был арестован по печально известному «Делу юристов» и 4 месяца содержался в Магаданской тюрьме, затем в пересыльной тюрьме, в тифозном карантине (эти события отразились в рассказах «Заговор юристов», «Тифозный карантин»). С апреля 1939 г. по август 1940 г. работал в геологической разведке на Чёрном озере кипятильщиком, помощником топографа, на земляных работах. Затем полгода, с августа по декабрь 1942 г., на Аркагале, на Кадыкчане, в забое (здесь в шахтах добывался уголь). С 22 декабря 1942 г. по май 1943 г. – на прииске «Джелгала», на штрафных работах. В январе 1942 г. истёк срок его наказания, но вместе с другими заключёнными он был задержан на Колыме в лагере «до особого распоряжения» (из-за войны) в связи с необходимостью добывать золото. В то время из Колымы отпускали немногих. В мае 1943 г. его вновь арестовали, а в июне осудили за то, что в частном разговоре с заключёнными Шаламов назвал Бунина классиком русской литературы. Шаламов знал и называл имена доносчиков – Кривицкого и Заславского.

Магаданский историк-краевед А. Козлов в статье «Свидетельствует сам писатель» приводит жалобу Шаламова на имя Генерального прокурора СССР Р. Руденко на несправедливое осуждение: «Случайно пережив известные колымские трагические события 1938 г., трижды дойдя до полного физического истощения, я всё же остался жив… (в июне 1943 г – М. Р.)… в пос. Ягодном… осуждён на 10 лет ИТЛ и 5 лет последующего поражения в правах. В течение всего следствия (месяц) я содержался… в ледяном карцере, получал 300 г хлеба и литр воды в сутки. По окончании следствия (по дороге в суд) конвоиры… били несколько часов подряд и только к концу вторых суток доставили в посёлок накануне суда». В очередной раз став дистрофиком, оказался на «витаминной командировке». Здесь рубили кедровый стланик для изготовления настоя от цинги, собирали бруснику, голубицу, заодно подкармливались и сами.

Осенью 1943 г. попал в лагерную больницу в пос. Беличья. Ему помог врач П.С. Калембет. С декабря 1943 г. до лета 1944 г. он работает в шахте прииска «Спокойный». Летом 1944 г. он снова арестован из-за доносов, но срок ему не дают, так как он осуждён лишь год назад. До весны 1945 г. Шаламов находится на общих работах прииска «Спокойный», а весной его отправляют в «лесную» командировку Ягоднинского ОЛП (отдельного лагерного пункта). Так и проходит время: забой (то угольный, то золотой) – командировка – больница, и снова по кругу.

он работает в шахте прииска «Спокойный». Летом 1944 г. он снова арестован из-за доносов, но срок ему не дают, так как он осуждён лишь год назад. До весны 1945 г. Шаламов находится на общих работах прииска «Спокойный», а весной его отправляют в «лесную» командировку Ягоднинского ОЛП (отдельного лагерного пункта). Так и проходит время: забой (то угольный, то золотой) – командировка – больница, и снова по кругу.

Летом 1945 г. ему крупно повезло. Он попадает в больницу на Беличьей к фельдшерам Андрею Пантюхову и Борису Лесняку и врачу Нине Савоевой. Они оставляют его в больнице культоргом. Осенью 1945 г. его отправляют в «командировку» к лесорубам на ключ «Алмазный», откуда он пытается совершить побег (во всяком случае его в этом обвиняют, заводят дело). Его отправляют в штрафной лагерь прииска «Джелгала», где он проводит зиму 1945-1946 гг. на общих работах. Весной 1946 г. он оказывается в Сусумане, в так называемой «малой зоне», также на общих работах. Летом Пантюхов направляет его в Магадан на фельдшерские курсы. Вернувшись, Шаламов работает в хирургическом отделении в больнице в пос. Левый берег. Здесь ему удалось задержаться до начала 1947 г. До самого освобождения он работает фельдшером – то на ключе «Дусканья», у лесорубов (с весны 1949 г. до лета 1950 г.), то в приёмном покое Центральной лагерной больницы (с лета 1950 г. до осени 1952 г.). 13 октября 1952 г. пришло освобождение. Согласно справке, полученной позже Шаламовым, он находился на горных работах 10 лет.

Вернувшись, Шаламов работает в хирургическом отделении в больнице в пос. Левый берег. Здесь ему удалось задержаться до начала 1947 г. До самого освобождения он работает фельдшером – то на ключе «Дусканья», у лесорубов (с весны 1949 г. до лета 1950 г.), то в приёмном покое Центральной лагерной больницы (с лета 1950 г. до осени 1952 г.). 13 октября 1952 г. пришло освобождение. Согласно справке, полученной позже Шаламовым, он находился на горных работах 10 лет.

Всего на Колыме он провёл 16 лет 3 месяца, в том числе в лагерях 15 лет 2 месяца. Самыми тяжёлыми, по словам Б. Лесняка, было время на прииске «Партизан» (август 1937 г. – декабрь 1938 г.) и на прииске «Джелгала» (4 месяца 1943 г.).

Б. Лесняк рассказывал, что, попав в лагерную больницу, Шаламов при росте 180 см. весил 48 кг. Писатель О. Волков, отбывший 28 лет в лагерях (правда, не на Колыме, но всё же гораздо больше Шаламова), считал: «… перед тем, что перенёс колымчанин Шаламов за проведённые на Колыме 17 лет, меркнут испытания сонма зэков на островах Архипелага». Но и после освобождения Шаламов ещё год работает в пос. Кюбюма, на границе Хабаровского края и Якутии.

Но и после освобождения Шаламов ещё год работает в пос. Кюбюма, на границе Хабаровского края и Якутии.

Встреча с семьёй состоялась в Москве 12 ноября. Они не виделись без малого 17 лет. Дочь выросла без отца. Жена без права на прописку жила в Москве, перебиваясь случайными заработками. Она писала мужу в лагерь (до ста писем в год), сохранила большую часть архива, но при встрече заявила: «Давай забудем всё (то есть тюрьму, лагерь, ссылку – М. Р.), поживём для себя». Он же забыть не мог и не хотел. Через день он уехал в Конаково, потом в Озерки Калининской области, устроился агентом по техническому снабжению на небольшом предприятии. Дочь во всех анкетах писала, что отец умер, а теперь оказалось – жив и судимость с него не снята. Словом, он понял: с семьёй придется расстаться. Разрыв он переживал тяжело. Так Шаламов, тянувшийся к общению, к людям, к жизни, оказался в одиночестве.

Реабилитации он дождался лишь в 1956 г. В том же году женился во второй раз – на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой (правда, этот брак был недолгим).

В 60-е гг. Шаламов стал резко терять слух, нарушилась координация движений. Его нетерпимость к чужому мнению, категоричность в суждениях и оценках дополнились замкнутостью, раздражительностью, недоверием ко всему и всем, подозрительностью. Появилась бессонница, пришла слепота. Его опекал Литературный фонд (хотя он отказался вступать в Союз советских писателей), он получал мизерную пенсию. Помощь товарищей, даже бывших лагерников категорически отвергал. В последние годы доверием пользовалась ставшая ему другом И. Сиротинская, ныне хранительница его фонда, комментатор и составитель его сборников рассказов, писем, воспоминаний.

При жизни Шаламова вышли три сборника его стихов – критика их не заметила. Слава Солженицына оглушила и больно ударила по писательскому самолюбию: он, Шаламов, раньше начинал!

В конце 60-х гг. за рубежом на немецком языке вышли два десятка его рассказов, затем они же – в переводе с немецкого! – на французском языке, с ошибкой в фамилии автора – во Франции. В 1972 г. вышел второй сборник рассказов – теперь их было уже 27 – на французском языке, но уже в переводе с русского. А на русском языке, как, впрочем, и издания на Родине, всё ещё не было. В 1972 г. Б. Полевой, главный редактор журнала «Юность», где изредка печатал стихи Шаламов, потребовал от автора отказаться от публикации «Колымских рассказов» за рубежом. Никого не интересовало, что эти публикации совершались без ведома автора, без разрешения, без выплаты гонорара. В том же году он был вынужден отказаться от автора.

В 1972 г. вышел второй сборник рассказов – теперь их было уже 27 – на французском языке, но уже в переводе с русского. А на русском языке, как, впрочем, и издания на Родине, всё ещё не было. В 1972 г. Б. Полевой, главный редактор журнала «Юность», где изредка печатал стихи Шаламов, потребовал от автора отказаться от публикации «Колымских рассказов» за рубежом. Никого не интересовало, что эти публикации совершались без ведома автора, без разрешения, без выплаты гонорара. В том же году он был вынужден отказаться от автора.

Б. Лесняк утверждает, что письмо-отказ написано не Шаламовым: не его стиль. Другие поверили и отнеслись по-разному: «одни говорили: «он боялся», другие – даже – «у него была психика человека, которого били», Солженицын произнёс приговор: «Шаламов умер». И. Сиротинская вспоминает: он был в ярости. Сам Шаламов пишет: «Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. 1-ое – другая история. 2-ое – полное равнодушие к судьбе. 3-е – безнадёжность перевода и, вообще, всё в границах языка… Смешно говорить что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому».

Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому».

У него были основания злиться: ведь он задумал свои рассказы как циклы, а их печатали в «Новом журнале» (Нью-Йорк) Р. Гуля мелкими порциями, растянули на 10 лет, с 1966 по 1976 гг., использовали в США в политических целях, рассказы рассматривали как документальную иллюстрацию. Самоценности художественного мира Шаламова никто не замечал.

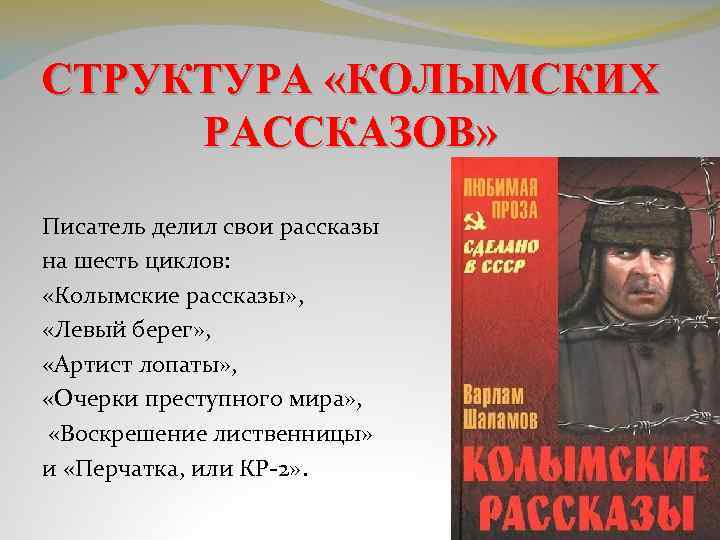

В 1978 г. «Колымские рассказы» изданы в Лондоне с предисловием М. Геллера. «Впервые на русском языке… Со всей возможной полнотой. Со всей возможной – в отсутствие автора – точностью, по рукописи, распространяющейся в самиздате». И. Сиротинская принесла ему это издание. «Он потрогал, подержал в руке. Нет, это было поздно. Поздно и мало».

«В 1978 г. он тяжело заболел. В 1979 г. Литфонд поселил его в пансионе для инвалидов и престарелых… Три года он жил в этом доме… в 244 комнате, слепой… Но диктовал стихи, душа жила в бедном, жалком теле». Был он человеком широкой эрудиции, с абсолютной памятью на жизненные впечатления и литературные тексты. Но по характеру, судя по воспоминаниям, в общении очень трудным: вспыльчивым, несговорчивым, в суждениях категоричным. Лагерь приучил его ненавидеть любую работу, связанную с физическими усилиями. При этом он до конца жизни трудился как писатель, добиваясь прекрасных результатов. Был он человеком страстным, шёл к цели, не размениваясь на мелочи, жертвуя всем, что мешало или не помогало добиваться намеченного. Он не отличался сентиментальностью, излишней деликатностью; в дружбу, рождённую в беде, в лагере, не верил. К славе относился ревниво. Лучшим своим созданием считал «Колымские рассказы». В жизни часто менял свои привязанности, суждения. Так, он разрушил добрые отношения с Н.Я. Мандельштам, с неприязнью относился к А. Солженицыну.

Но по характеру, судя по воспоминаниям, в общении очень трудным: вспыльчивым, несговорчивым, в суждениях категоричным. Лагерь приучил его ненавидеть любую работу, связанную с физическими усилиями. При этом он до конца жизни трудился как писатель, добиваясь прекрасных результатов. Был он человеком страстным, шёл к цели, не размениваясь на мелочи, жертвуя всем, что мешало или не помогало добиваться намеченного. Он не отличался сентиментальностью, излишней деликатностью; в дружбу, рождённую в беде, в лагере, не верил. К славе относился ревниво. Лучшим своим созданием считал «Колымские рассказы». В жизни часто менял свои привязанности, суждения. Так, он разрушил добрые отношения с Н.Я. Мандельштам, с неприязнью относился к А. Солженицыну.

Кроме его рассказов, пристального внимания заслуживают его «Воспоминания» и письма. Литературное наследие Шаламова достойно изучения, оно несомненно дает понимание историко – культурных процессов, происходящих в нашей стране в 30-50-х годах прошлого века.

В Магадане помнят о выдающемся писателе. Здесь были изданы его «Колымские рассказы» и «Колымская тетрадь», сборник стихотворений, в колымском поселке Дебин в одном из помещений бывшей лагерной больницы организовали музей памяти В.Т. Шаламова, установили мемориальную доску.

Райзман Михаил Исумурович, кандидат филологических наук, СВГУ.

О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова

НАШ РАССКАЗЧИК В «Выходном дне», узник советского трудового лагеря, наблюдает за мужчиной, молящимся за серебристыми лиственницами. Он узнает Замятина, священника в казарме, с белыми от инея волосами. Он ошибочно думает, что священник служит обедню, но Замятину стыдно — он молится, но не знает, какой сегодня день и какая сторона на восток. Рассказчик не религиозный человек. «Я знал, что здесь у каждого есть свое «последнее дело», — говорит он, — самое главное, что помогало ему остаться в живых, удержаться за жизнь, чего нас так настойчиво и упорно лишали здесь».

Вернувшись в казарму, безымянный рассказчик слышит звуки, исходящие из сарая для инструментов, и находит двух сокамерников, играющих со щенком немецкой овчарки. Один удерживает его, а другой разрубает собаке голову топором. Они снимают шкуру со щенка, закапывают его шерсть в снег, а остальное варят в кастрюле. Заключенные предлагают остатки священнику, который быстро съедает останки. Только тогда ему говорят, что он только что съел «собаку, которая ходила к вам, по кличке Север». Рассказчик следует за священником на улицу, где видит, как его рвет его еда. «Ублюдки», — говорит рассказчик. — Конечно, — сказал Замятин. «Но мясо было вкусным. Не хуже баранины».

Жизнь в « Колымских рассказах» Варлама Шаламова — это биологический императив, не более того. В его мире Беккет выглядит по-домашнему. Мораль, вера и манеры кристаллизуются и улетучиваются в холодном, сухом воздухе. Температура на Колыме, титульном регионе Дальнего Востока России, зимой составляет в среднем 60 градусов по Фаренгейту ниже нуля, а голодные, плохо одетые заключенные работают на золотых приисках.

Страдания, хотя и искусно переданные, бесконечны.

Страдания, хотя и искусно переданные, бесконечны. Шаламова, как и тысячу других писателей, обычно сравнивают с Чеховым, и на этот раз сравнение имеет под собой основания. Как и Чехов, Шаламов уделяет внимание не столько традиционному сюжету и изящному повествованию, сколько поведению людей. Это сырой, гоббсовский мир, в котором сила дает если не право, то, по крайней мере, шанс на выживание. Рассказы Шаламова изобилуют деталями, которые может знать только  Его партнером по золотым приискам является Баранов (возможно, по иронии судьбы названный в честь Александра Баранова, заселившего Аляску для царя Александра I в начале XIX века).й век). Баранов скручивает сигарету Дугаеву — редкий на Колыме жест щедрости. Несмотря на молодость, Дугаев не наивен, и подарок вызывает размышления о дружбе:

Его партнером по золотым приискам является Баранов (возможно, по иронии судьбы названный в честь Александра Баранова, заселившего Аляску для царя Александра I в начале XIX века).й век). Баранов скручивает сигарету Дугаеву — редкий на Колыме жест щедрости. Несмотря на молодость, Дугаев не наивен, и подарок вызывает размышления о дружбе:

Не то чтобы между голодными, холодными и бессонными людьми могла возникнуть дружба. Дугаев, несмотря на свою молодость, понимал, насколько ложны все пословицы о дружбе, испытанной несчастьем и невзгодами. Настоящая дружба должна иметь прочное основание, пока условия повседневной жизни не достигли крайней точки, за которой в людях нет ничего человеческого, кроме недоверия, гнева и лжи. Дугаев никогда не забывал северную поговорку, что для заключенных есть три заповеди: не верь, не бойся, не проси.

Повествовательная направленность Шаламова всегда напряжена. Он никогда не обобщает, никогда не предается сентиментальности.

Шаламов во многом противоположен Солженицыну. Ему не было нужды ни в героическом, ни в политическом. Он намеревался задокументировать не сверхчеловеческие масштабы ГУЛАГа, а жалкое ничтожество заключенного. Он написал тысячу страниц самого душераздирающего и клаустрофобного описания в истории литературы.

Все верно, и можно заключить, что метод Шаламова — рецепт от скуки. Тем не менее, с каждой последующей историей читатель приходит к пониманию, что он изучает отдельный мир, параллельный нашему, а иногда и пересекающийся с ним. В этом смысле он мало чем отличается от Диккенса или Драйзера в работе. Сеттинг Шаламова кажется узким, но в его пределах он находит место для отступлений о таких человеческих заботах, как еда, одежда, поэзия, болезнь. Люди остаются людьми, даже если им отказывают в человечности.

Я давно понял и дорожил той завидной поспешностью, с которой бедная северная природа, при всей своей нищете, стремилась поделиться с людьми своими простыми богатствами, производя как можно быстрее все свои цветы. Всего за неделю все зацвело, а через месяц после начала лета, когда никогда не заходило солнце, горы алели от брусники и чернели от черники.

Рассказы Шаламова приправлены краткими намеками на его предков среди русских писателей, жестами, которые читаются как тихое почтение и которые устанавливают преемственность с культурой, разорванной большевистской революцией. Его самый известный рассказ, вероятно, «Вишневый бренди», пересказ последних часов поэта Осипа Мандельштама в пересыльном лагере, и он входит в число наиболее убедительных литературных рассказов о смерти, вытекающей из угасающего сознания поэта.

Название «Вишневый бренди» происходит от стихотворения, которое Мандельштам написал в 1931 году, за семь лет до своей смерти. В рассказе Шаламова поэт говорит нам, что верит в «бессмертие своего стиха» и что «только в стихах он нашел то, что для поэзии новое и важное, как он всегда думал. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгами, сказками, мечтами, и только сегодняшний день был настоящей жизнью».

Грусть финала истории невыносима. Его последние слова: «Что ты имеешь в виду, позже?» и читателю вспоминаются последние слова Исаака Бабеля перед судом, приговорившим его к смерти: «Я прошу только об одном — дайте мне закончить мою работу». Вот заключительные абзацы «Вишневого бренди». Сначала «К вечеру он умер», а затем: «Но списали его через два дня. Его предприимчивые соседи сумели за два дня добыть хлеб мертвеца; когда его раздали, рука мертвеца поднялась, как у марионетки. Поэтому он умер раньше даты своей смерти, что является весьма важной деталью для его будущих биографов».

В отличие от Солженицына, Шаламов не дожил до распада советской системы. Он умер в 1982 году в возрасте 74 лет глухим и почти слепым и попал в психиатрическую больницу.

Он умер в 1982 году в возрасте 74 лет глухим и почти слепым и попал в психиатрическую больницу.

¤

Патрик Курп — писатель, живущий в Хьюстоне и автор литературного блога Анекдотические свидетельства .

Колымские сказки

Колымские сказки Варлам Шаламов.

Варлам Шаламов, как и многие, кто жил в Советском Союзе в первую половину его существования, пережил немало душераздирающих испытаний и невзгод, путешествуя по ужасающим недрам сибирской тюремной системы. Родился в 1907, Шаламов был впервые арестован в 1929 году в возрасте 22 лет за попытку опубликовать «Завещание Ленина» (Британская энциклопедия). Этот тюремный срок станет его введением в жизнь в качестве заключенного при советском государстве, но только после более позднего ареста в 1937 году он найдет вдохновение для « Колымских рассказов» , широкомасштабного художественного произведения, в значительной степени основанного на вдохновленный собственным опытом на Колыме во время этой фразы (Британская энциклопедия). После этого ареста прошло много лет, прежде чем он снова обрел свободу; он оставался в сибирской тюремной системе до 1951 (Британская энциклопедия).

После этого ареста прошло много лет, прежде чем он снова обрел свободу; он оставался в сибирской тюремной системе до 1951 (Британская энциклопедия).

14 лет в колымских тюрьмах, безусловно, дали бы каждому широту знаний и опыта, на основе которых можно писать; грубые эмоции, изображаемые в Koylma Tales , безусловно, отражают это. Блестящие произведения Шаламова переносят читателей в мир ада, который казался бесконечным для многих из тех, кто оказался в нем. Поскольку эта книга представляет собой сборник рассказов, в ней нет всеобъемлющего сюжета и нет главных героев, которые снова появляются на протяжении всей книги. Несмотря на это, все еще есть темы, которые неоднократно появляются на протяжении всей книги, заставляя каждую отдельную историю ощущаться как открытие новой комнаты ада. Эти темы включают разрушение души, суровые и часто бесконечные реалии сибирских лагерей для военнопленных и то, как люди адаптируются, когда вынуждены жить в ужасных обстоятельствах. По книге разбросаны светлые моменты, например, когда в лагере появляются гуманитарные подарки из США в «Ленд-лизе» или когда у заключенного появляется возможность вернуться в Москву с Колымы в «Поезде». Однако эти моменты света все еще кажутся незначительными по сравнению с шокирующими темными деталями, представленными в остальной части книги.

По книге разбросаны светлые моменты, например, когда в лагере появляются гуманитарные подарки из США в «Ленд-лизе» или когда у заключенного появляется возможность вернуться в Москву с Колымы в «Поезде». Однако эти моменты света все еще кажутся незначительными по сравнению с шокирующими темными деталями, представленными в остальной части книги.

Тюрьмы в Колымские рассказы бесчеловечны и во многих случаях просто ужасны. Заключенных обычно заставляют работать в экстремальных климатических условиях, их никогда не кормят должным образом, и обычно они умирают или сходят с ума, не успев отбыть свой срок. В некоторых случаях заключенные настолько отчаянно пытаются сбежать из своих условий, что даже прибегают к членовредительству. В ранней повести «Сухие пайки» заключенный, известный как Савельев, становится свидетелем самоубийства другого заключенного. Тотчас же после этого он хватается за топор, «положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором», отрубив при этом себе пальцы (Шаламов 69). ). Несмотря на эти чрезмерные усилия, Савельева не разрешают досрочно освободить, а также не принимают во внимание его сильно ухудшившееся психическое состояние. Вернее, его «направили в медпункт, а оттуда в Следственный комитет для суда по обвинению в членовредительстве» (Шаламов 69). Шаламов не утаивает в этой книге ни одного из острых моментов; каждое ужасное событие, подобное этому, рассказывается в кропотливых простых деталях, без какой-либо ерунды или места для предположений.

). Несмотря на эти чрезмерные усилия, Савельева не разрешают досрочно освободить, а также не принимают во внимание его сильно ухудшившееся психическое состояние. Вернее, его «направили в медпункт, а оттуда в Следственный комитет для суда по обвинению в членовредительстве» (Шаламов 69). Шаламов не утаивает в этой книге ни одного из острых моментов; каждое ужасное событие, подобное этому, рассказывается в кропотливых простых деталях, без какой-либо ерунды или места для предположений.

Хотя есть много других подобных сцен, которые позволяют читателям полностью осознать и усвоить кошмарные реальности, с которыми столкнулись заключенные Колымы, есть одна, которая, на мой взгляд, заслуживает более пристального внимания. Он демонстрирует истинное психологическое состояние, в которое вынуждены погрузиться эти заключенные, а также один из немногих случаев во всей книге, где мы получаем какие-либо доводы в пользу экстремального обращения с заключенными. Эта сцена из «Тихого», истории, в которой рассказывается о новом начальнике, проводящем эксперимент на колымской рабочей бригаде. В этом эксперименте заключенных действительно кормят правильно, так как, по мнению этого наблюдателя, правильное питание повышает вероятность того, что заключенные захотят работать на государство (Шаламов 86).

В этом эксперименте заключенных действительно кормят правильно, так как, по мнению этого наблюдателя, правильное питание повышает вероятность того, что заключенные захотят работать на государство (Шаламов 86).

В этой сцене один из заключенных, склонных к суициду, известный как «сектант», начинает действовать после того, как охранники пытаются заставить банду работать после эксперимента. Рассказчик замечает, что «сектант, сидевший рядом [с ним], встал и прошел мимо стражи в туман, в небо» (Шаламов 87). Охранники призывают его остановиться, но сектант не останавливается. После этого «раздался выстрел, затем сухой звук взведенного ружья» (Шаламов 87). Рассказчик понимает, что стреляли охранники, убивающие сектанта, когда он пытался уйти. Он полагает, что это был способ самоубийства сектанта, так как он уже знал, что охранники не позволят ему просто встать и уйти.

Этого действия охранникам достаточно, чтобы доказать новому начальнику, что его стратегия правильного кормления заключенных не работает. Именно тогда приходит рационализация обращения с заключенными; по словам одного из надзирателей, заключенные «начинают двигать [своими] лопатами» только тогда, когда им холодно и голодно (Шаламов 88). Без полноценного питания заключенному гораздо труднее согреться в морозные сибирские морозы. Двигаясь и выполняя работу, он помогает им согреться. Кроме того, без отчаяния от голода заключенные не так сильно заботятся о том, чтобы заработать себе следующий рацион. Ужасно видеть, насколько пресыщены охранники основными правами человека, но эта небольшая часть истории помогает контекстуализировать обращение с заключенными на протяжении всей остальной книги.

Именно тогда приходит рационализация обращения с заключенными; по словам одного из надзирателей, заключенные «начинают двигать [своими] лопатами» только тогда, когда им холодно и голодно (Шаламов 88). Без полноценного питания заключенному гораздо труднее согреться в морозные сибирские морозы. Двигаясь и выполняя работу, он помогает им согреться. Кроме того, без отчаяния от голода заключенные не так сильно заботятся о том, чтобы заработать себе следующий рацион. Ужасно видеть, насколько пресыщены охранники основными правами человека, но эта небольшая часть истории помогает контекстуализировать обращение с заключенными на протяжении всей остальной книги.

Сцена также демонстрирует психологическое состояние заключенных, что связано с одной из основных тем книги, касающейся изменения или даже разрушения души. Сектант всю историю был склонен к суициду, но не нашел в себе силы покончить с собой. В конце рассказа рассказчик рационализирует, что эксперимент надзирателя на самом деле дал сектанту силы, необходимые для того, чтобы покончить с собой (Шаламов 88). Условия, которые вынужден был терпеть этот заключенный в составе колымской бригады, сокрушили его душу, ввергнув в психологическое состояние, в котором он заботился только о том, чтобы покончить с собой, даже после того, как ему дали то, что, безусловно, сочли бы роскошью. Колымские пленники. Других заключенных, включая самого рассказчика, кажется, не слишком заботит самоубийство сектанта. Рассказчик просто испытывает облегчение, что ему больше не придется терпеть его пение, давая рассказу его название (Шаламов 89).). Это демонстрирует общую апатию заключенных на Колыме, кажется, как своего рода защиту от полного безумия.

Условия, которые вынужден был терпеть этот заключенный в составе колымской бригады, сокрушили его душу, ввергнув в психологическое состояние, в котором он заботился только о том, чтобы покончить с собой, даже после того, как ему дали то, что, безусловно, сочли бы роскошью. Колымские пленники. Других заключенных, включая самого рассказчика, кажется, не слишком заботит самоубийство сектанта. Рассказчик просто испытывает облегчение, что ему больше не придется терпеть его пение, давая рассказу его название (Шаламов 89).). Это демонстрирует общую апатию заключенных на Колыме, кажется, как своего рода защиту от полного безумия.

Колымские рассказы — книга не веселая, а нужная. Несмотря на то, что эта книга официально классифицируется как художественное произведение, она по-прежнему основана на опыте автора в том, что, возможно, является одним из худших примеров жестокого обращения с людьми в пенитенциарных системах в наше время. В этой книге нет приукрашивания; он сырой и нефильтрованный.