Цены в ссср в 1980 году на продукты: Цены на продукты и товары в СССР

Сколько стоили продукты питания в 70-80е годы в Советском Союзе?

Виртуальная экскурсия по продуктовым магазинам в СССР

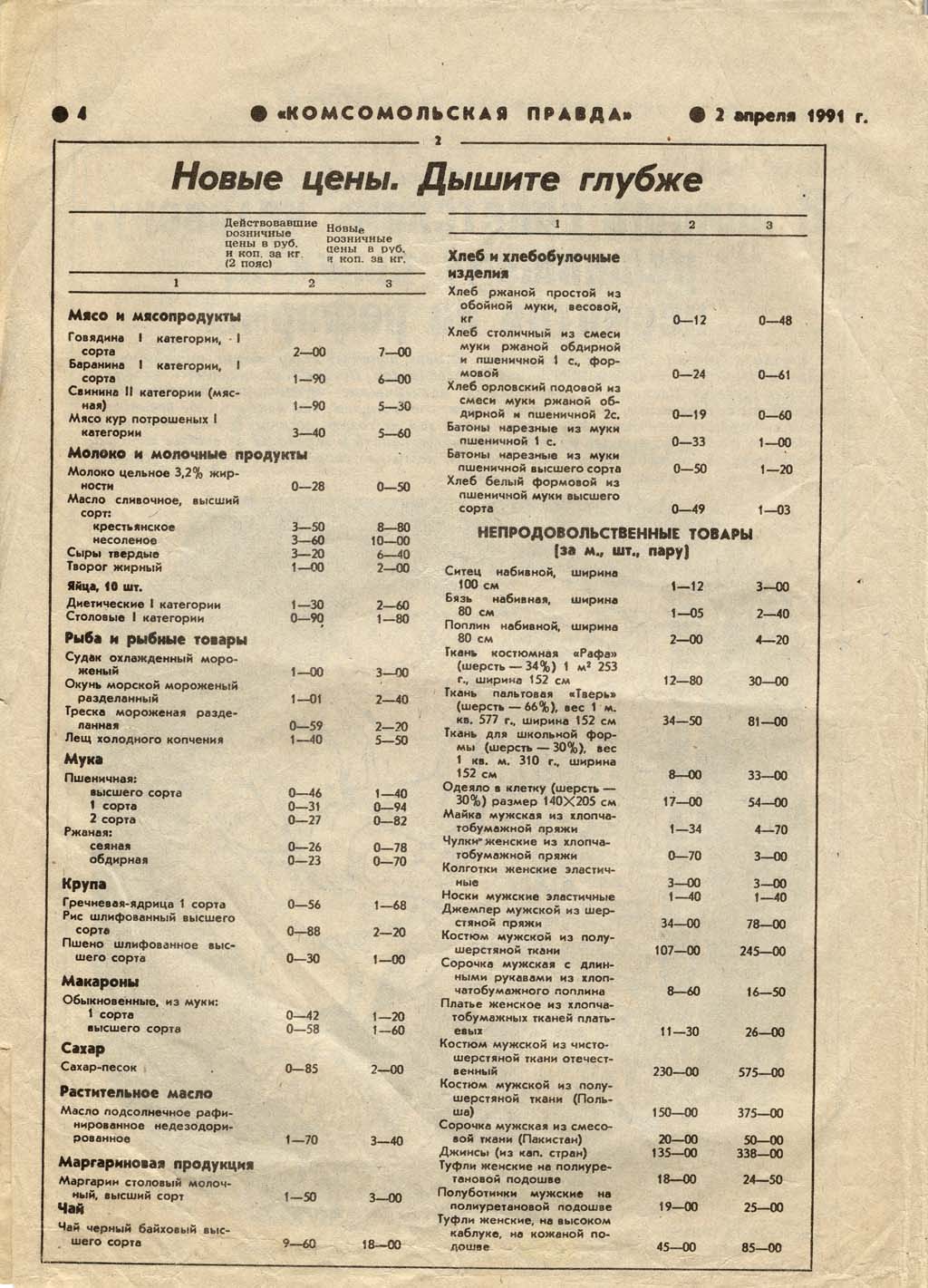

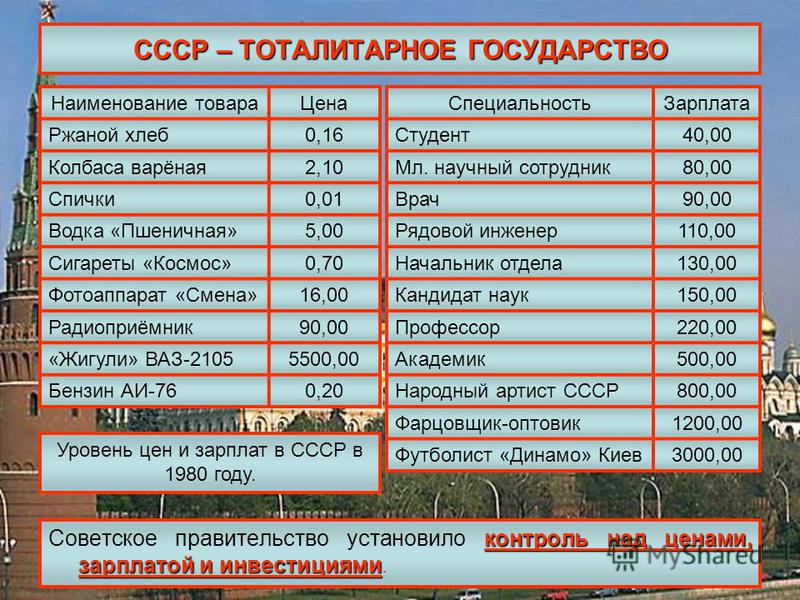

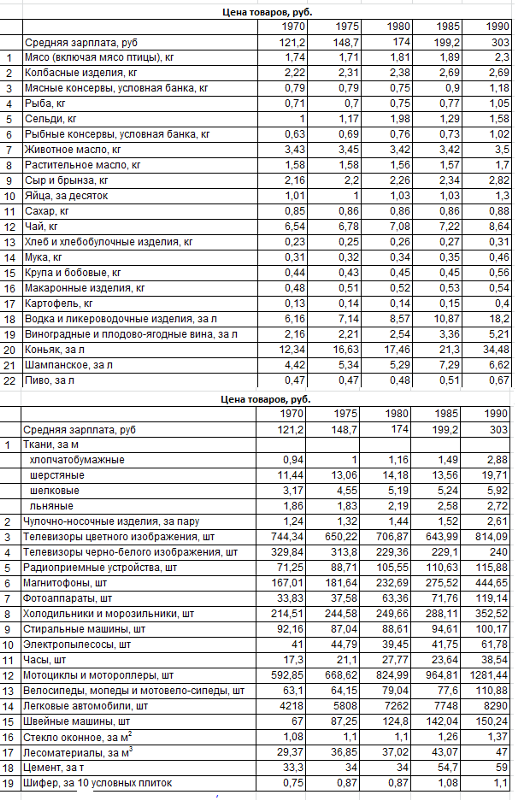

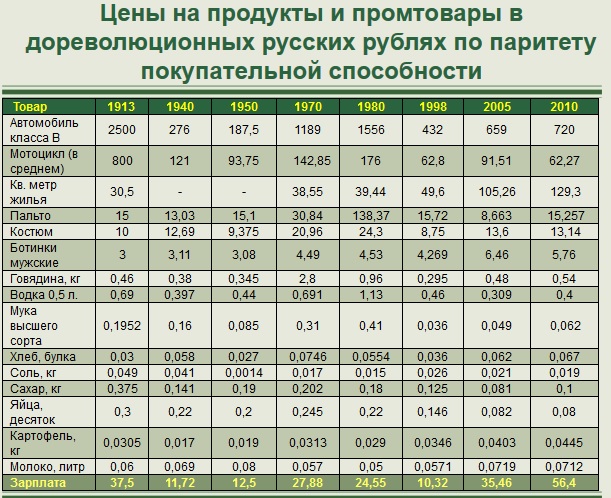

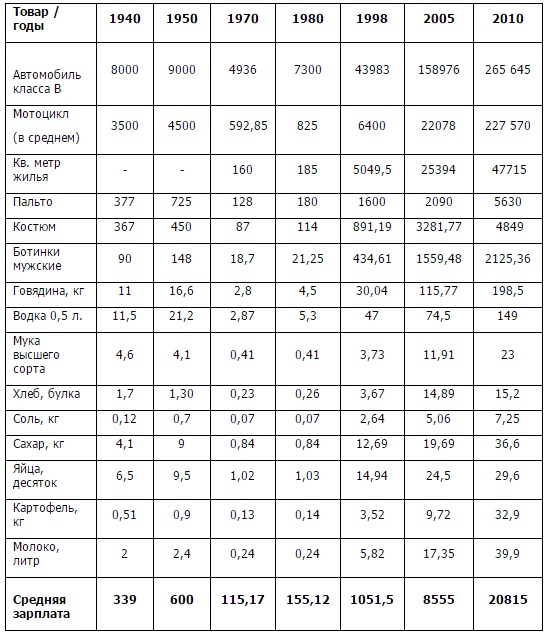

Вопрос стоимости продуктов питания сегодня очень актуален. Еще несколько лет назад, идя на выборы, кандидаты уверяли, что вернут колбасу по 2.20. Это был, чуть ли не первый пункт их программы. Сейчас ситуация немножко поменялась, но цены 70-80 годов в Советском Союзе у кого-то вызывает ностальгию, а у кого-то раздражение.

Идет постоянное сравнение тех цен и современных. При этом не учитывается уровень зарплаты, себестоимость продуктов, которая выросла многократно из-за мировых цен на нефтепродукты и удобрения. А если учесть, что все сельское хозяйство было дотационным, то становятся понятными цены в магазинах и на рынке.

Еще следует отметить, что было как минимум три категории снабжения. Столица обеспечивалась всем.

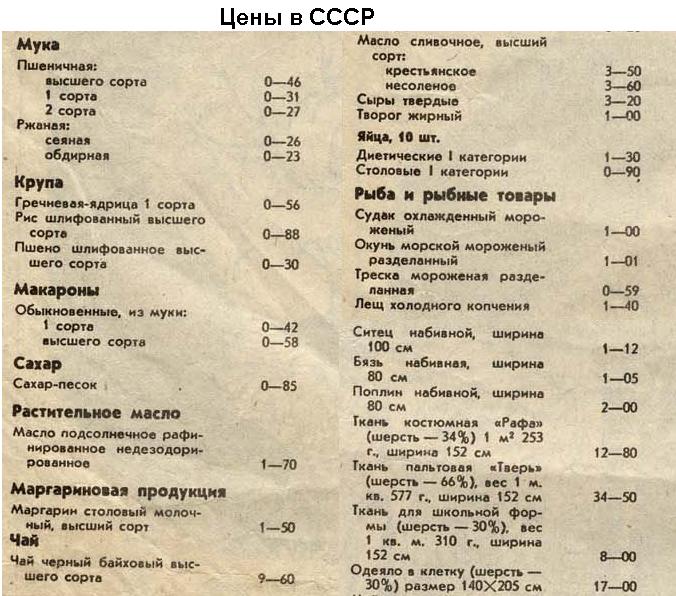

И так представим себе, мы в Советском Союзе в застойные брежневские времена. Нам предстоит накрыть стол на семейный праздничный обед. Для начала идем в хлебный магазин. Берем булку белого за 20-24 копейки, ржаного за 16, батон – 13 и сдобных булочек в зависимости от величины от 4 до 20 коп.

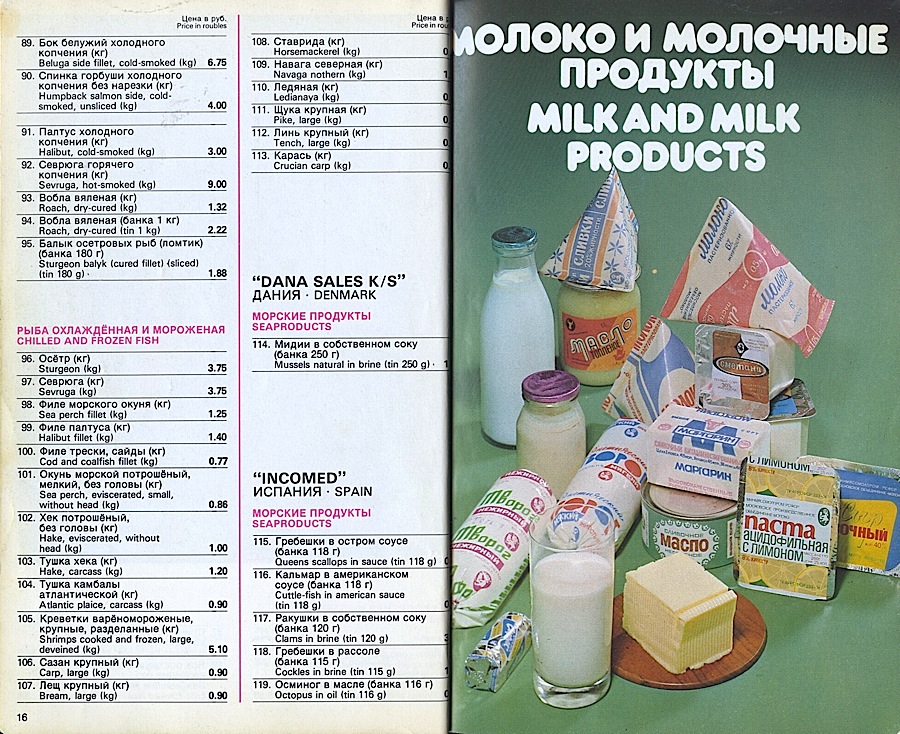

В мясомолочном магазине свинина 2.00 – 2.20, говядина – 1.90 – 2.00, баранина – 1.80. На холодец можно взять ножки свиные по 0.32 – 0.60, говяжьи 0.20 – 0.30, курицу по 0.90 – 2.30 за килограмм. В соседнем отделе покупаем молоко на разлив по 0. 22 или в упаковке по 0.34 копеек за литр, пол-литровую бутылку кефира за 0.30, предварительно сдав пустую за 0.15. На витрине в магазине выстроены 400-граммовые баночки сгущенного молока за 0.55. Конечно, все эти продукты можно было приобрести и на рынке, но стоило бы все это минимум в два раза дороже.

22 или в упаковке по 0.34 копеек за литр, пол-литровую бутылку кефира за 0.30, предварительно сдав пустую за 0.15. На витрине в магазине выстроены 400-граммовые баночки сгущенного молока за 0.55. Конечно, все эти продукты можно было приобрести и на рынке, но стоило бы все это минимум в два раза дороже.

Прежде чем идти дальше, остановимся попить кваса. За стакан отдадим 0.03, а за бокал 0.06. Или автоматы с газированной водой привлекут наше внимание – стакан с сиропом 0.03, без сиропа – 0.01. Ассортимент мороженого был значительно меньшим, чем сегодня. Обходилось оно покупателям в 0.07 – фруктовое, молочное – 0.10, сливочное – 0.13, пломбир – 0.15, эскимо – 0.22.

Магазин «Рыба» порадует, если повезет, живым карпом 0.75 – 0.80, свежемороженой осетриной 5.00 – 9.35, но чаще мороженым хеком 0.20 – 0.40, сельдью соленой развесной 1.30 – 1.54 , сельдью иваси – 3.00, тюлькой 0.30 за килограмм.

В «Гастрономе» в отделе «Бакалея» попробуем пробрести гречку – 0.

Из кондитерских изделий купим пачку печенья «Земляничного» – 0.26 и пачку «Юбилейного» – 0.28, конфеты «Белочка» – 3.40, «Кара-кум» – 4.00, коробку конфет от 1.90 до 8.26.

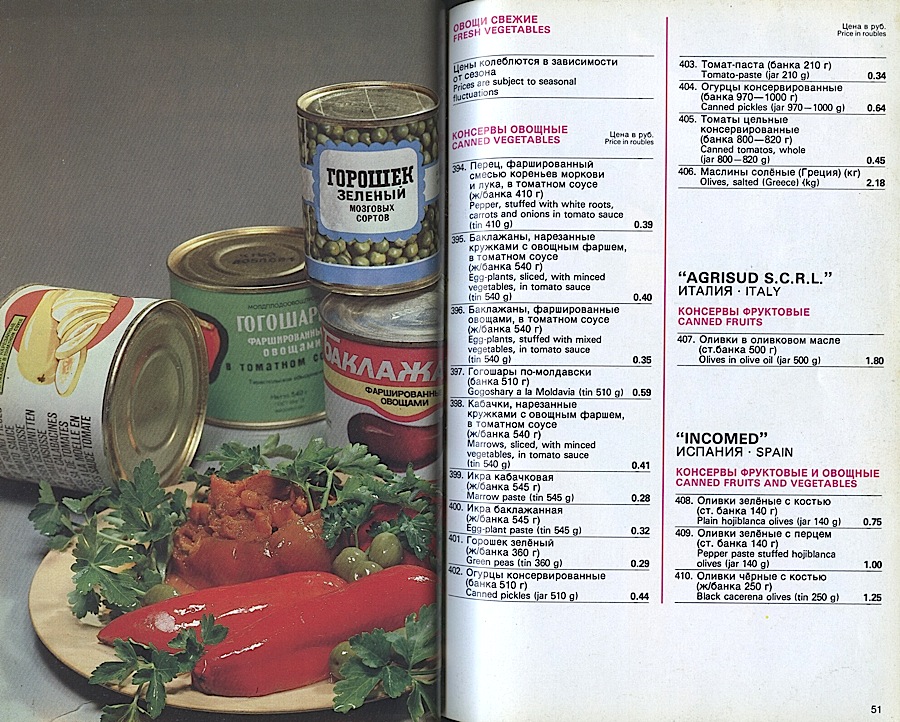

На традиционный салат «Оливье» необходимо взять вареную колбасу 2.20 – 2.60, баночку майонеза – 0.33, десяток яиц 0.90 – 1.20, баночку горошка – 0.39. Неплохо нарезать на стол сырокопченой колбасы – 4.87 – 5.20, сыра – 2.70 – 3.50, буженины – 4.00 – 5.50. Можно сделать, купить проблематично, бутерброды с икрой: баночка красной (140 г) стояла 3.50 – 4.20, черной (112 г) – 5.50 – 6.00.

Из консервов пользовались популярностью сардины – банка 0.60 – 0.72, огурцы и томаты консервированные – 0.40 – 0.50.

Завтрак студента чаще всего состоял из чашки чая, хлеба с маслом, икры кабачковой по 0. 42 или консервы «Завтрак туриста» 0.33.

42 или консервы «Завтрак туриста» 0.33.

Из напитков предпочтение отдаем винам: сухое молдавское 2.10 – 2.70, грузинское 3.00 – 4.00, болгарское 1.70 – 2.30. Крепленные плодово-ягодные 1.10 – 1.80, виноградные – 2.30, марочные 2.88 – 4.24. На коньяк «Три звездочки» потратим от 4.40 до 13.60, на водку 0,5 л 3.50 – 5.00, пиво – 0.37 пол-литра. В стоимость входила цена тары 0.12, которую тут же можно было сдать или обменять с доплатой на напиток.

Государственная цена овощей была такой:

картофель 0.12 – 0.15, капуста 0.08 – 0.10, свекла 0.09, лук репчатый 0.10-0.12, арбуз 0.05-0.10, яблоки – 0.20 – 0.50. Но в торговой сети, к сожалению, все было очень низкого качества. Сельскохозяйственную продукцию можно было купить и на колхозном рынке. Цены устанавливали хозяйства, поэтому стоимость была в 2-3 раза выше.Вот так, в идеале, можно было купить все необходимое на стол. Но в СССР что-либо могло стать дефицитом.

Но нужно отметить, что все товары были натуральными. Минимум химических добавок, красителей, усилителей вкуса. Налаженной была и система общественного питания. И хоть меню многочисленных столовых, буфетов, пельменных, чебуречных не блистало изысканностью, зато цены были доступными. Стоимость комплексного обеда была 50-60 копеек, порции пельменей – 60, стакана чая – 3 томатного сока – 10 сметаны –19 . Таким образом, поесть можно было, заплатив от 0.50 до рубля.

Почему говядина в СССР стоила дешевле колбасы и курицы? | Рынок | Деньги

a[style] {position:fixed !important;} ]]]]]]]]]]>]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> aif.

aif.ru

Федеральный АиФ- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- Адыгея

- Барнаул

- Беларусь

- Белгород

- Брянск

- Бурятия

- Владивосток

- Волгоград

- Вологда

- Воронеж

- Дагестан

- Иваново

- Иркутск

- Казахстан

- Калининград

- Калуга

- Камчатка

- Карелия

- Кострома

- Коми

- Краснодар

- Красноярск

- Крым

- Кузбасс

- Кыргызстан

- Мурманск

- Нижний Новгород

- Новосибирск

- Омск

- Оренбург

- Пенза

- Пермь

- Псков

- Ростов-на-Дону

- Рязань

- Самара

- Саратов

- Смоленск

- Ставрополь

- Тверь

- Томск

- Тула

- Тюмень

- Удмуртия

- Украина

- Ульяновск

- Урал

- Уфа

- Хабаровск

- Чебоксары

- Челябинск

- Черноземье

- Чита

- Югра

- Якутия

- Ямал

- Ярославль

- Спецпроекты

- 75 лет атомной промышленности

- 75 лет Победы

- Битва за жизнь

- Союз нерушимый

- Дневники памяти

- Лица Победы

- Накануне

- Герои страны

- Герои нашего времени

- Asus.

Тонкость и легкость

Тонкость и легкость - Рак легкого — не приговор

- Красота без шрамов

- Клиника «Медицина»

- Как справиться с грибком ногтей

- Деньги: переводить мгновенно и бесплатно

- Инновационный ультрабук ASUS

- Как быстро найти работу?

- Память в металле

- Здоровый образ жизни – это…

- Московская промышленность — фронту

- Почта в кармане

- Путешествие в будущее

- GoStudy.

Образование в Чехии

Образование в Чехии - Безопасные сделки с недвижимостью

- Перепись населения. Слушай, узнавай!

- Новогодний миллиард в Русском лото

- Рыба: до прилавка кратчайшим путем

- «Кванториада» — 2019

- Югра: нацпроекты по заказу

- Выбор банковских продуктов

- Работа мечты

- МГУ — флагман образования

- 100 фактов о Казахстане

- Ремонт подъездов в Москве

- Panasonic: теплицы будущего

- Рейтинг лучших банковских продуктов

- Лечим кашель

- Югра удивляет

- Возвращение иваси

- Детская книга войны

- Как читать Пикассо

- Жизнь Исаака Левитана в картинах

- Учиться в интернете

- Пробная перепись населения–2018

- «Летящей» походкой

- Реновация в Москве

- «АиФ.

Доброе сердце»

Доброе сердце» - АиФ. Космос

- Сделай занятия эффективнее

- Фотоконкурс «Эльдорадо»

- Яркие моменты футбола

- Вся правда о гомеопатии

- Леди выбирают

- Москва Высоцкого

- Пресс-центр

- Октябрь 1917-го.

Буря над Россией

Буря над Россией - Война на Украине

- Война на Украине онлайн

- Репортаж

- Прогнозы и перспективы

- Оценки

- Война на Украине в вопросах

- Письма на фронт

- Алло, цивилизация

- Тестируй все от LG

- Ад Беслана.

Взгляд изнутри

Взгляд изнутри - Твои документы!

- Острый угол

- Дороги

- Коррупция

- ЖКХ

- Здоровье

- Энергетика

- СХ

- Строительство

- Преступность

- Образование

- Промышленность

- Миграция

- Туризм

- Спорт

- Все спецпроекты

- Все о коронавирусе

- Мой район

- Академический

- Внуково

- Гагаринский

- Дорогомилово

- Зюзино

- Коньково

- Котловка

- Крылатское

- Кунцево

- Куркино

- Ломоносовский

- Митино

- Можайский

- Ново-Переделкино

- Обручевский

- Очаково-Матвеевское

- Покровское-Стрешнево

- Проспект Вернадского

- Раменки

- Северное Бутово

- Северное Тушино

- Солнцево

- Строгино

- Теплый стан

- Тропарево-Никулино

- Филевский парк

- Фили-Давыдково

- Хорошёво-Мнёвники

- Черемушки

- Щукино

- Южное Бутово

- Южное Тушино

- Ясенево

- Изменения в Конституцию

- Антивирус

- Казахстан сегодня

- Общество

- 75 лет Победе

- Просто о сложном

- Сеть

- Наука

- Здравоохранение

- Армия

- Безопасность

- Образование

- Право

- Конкурс «Регионы России»

- Арктика — территория развития

- Экология

- МЧС России

- Мусора.

нет

нет - Агроновости

- История

- Люди

- Религия

- Общественный транспорт

- СМИ

- Природа

- Туризм

- Благотворительность

- Социальное страхование

- Измени одну жизнь

- Галереи

- Мнение

- Происшествия

- Политика

- В России

- Московские выборы

- В мире

- Итоги пятилетки.

Курская область

Курская область - Выборы в Приднестровье

- Галереи

- Мнения

- Деньги

- Экономика

- Коррупция

- Карьера и бизнес

- Личные деньги

- Компании

- Рынок

- Москва

- Здоровье школьника

- На страже зрения

- Гигиена зрения

- Защита иммунитета

- Профилактика болезней горла

- Культура

- Кино

- Театр

- Книги

- Искусство

- Шоу-бизнес

- Персона

- Проблема

- Куда пойти

- Галереи

- Актуальная классика

- Спорт

- Футбол

- Хоккей

- Зимние виды

- Летние виды

- Другие виды

- Олимпиада

- Инфраструктура

- Персона

- Фото

- Кухня

- Рецепты

- Рецепты в инфографике

- Продукты и напитки

- Питание и диеты

- Кулинарные хитрости

- Мастер-классы

- Детское питание

- Кухни мира

- Бытовая техника

- Дебаты

- журнал АиФ ПРО кухню

- Дача

- Огород

- Сад

- Стройка и дизайн

- Помощь юриста

- Здоровье

- Все о коронавирусе

- Здоровый голос

- Здоровая жизнь

- Правильное питание

- Здоровье ребенка

- Секреты красоты

- Лазерная эпиляция

- Психология жизни

- Время здоровья

- Мужское здоровье

- Лекарственный справочник

- Газета АиФ Здоровье

- журнал АиФ ПРО Здоровье

- Авто

- ГИБДД

- Об автомобилях

- Обслуживание

- Практические советы

- Пробки/дороги

- Безопасность

- Фото

- Безопасная дорога

- Наука

- Конкурсы и тесты

- Фотоголосования

- Техника

- Индустрия

- Сеть

- Гаджеты

- Приложения

- Компьютеры

- Технологии

- Фото

- Виртуальные серверы

- Реновация в Москве

- Мнения

- Усадьба Барышникова

- Живые истории

- Счастье — это.

..

.. - Недвижимость

- Город

- Загород

- Дом/ремонт

- ЖКХ

- Цены и рынок

- Фото

- Мой бизнес

- Мастер-класс

- Разбор полётов

- Школа рынка

- Как вести себя с проверяющими

- Центры

- Время созидать

- Искусство России

- Наука России

- Производство

- Спорт России

- Технологии

- 7 лет развития Москвы

- МЦК в вопросах и ответах

- Что?

Вспомним СССР: что было и сколько стоило. Обман есть обман.

Обман есть обман.

?

LiveJournal- Main

- Ratings

- Interesting

- iOS & Android

- Disable ads

- Login

- CREATE BLOG Join

- English

(en)

Реальные зарплаты и цены в СССР или миф про 120 рублей: dmgusev — LiveJournal

? LiveJournal- Main

- Ratings

- Interesting

- iOS & Android

- Disable ads

- Login

- CREATE BLOG Join

вся правда о дефиците в СССР

1987 год. СССР. Москва. Приметы того времени: пустые витрины магазинов, многочасовые очереди за продуктами. Чтобы купить пакет молока, кусок хлеба или колбасы, люди могли простоять в очереди полдня, а то и весь день. Советский человек привык стоять в очередях. Общая цель сближала. В очереди заводились новые знакомства, там стояли и целыми семьями, ведь чем больше семья, тем больше продуктов можно было купить.

СССР. Москва. Приметы того времени: пустые витрины магазинов, многочасовые очереди за продуктами. Чтобы купить пакет молока, кусок хлеба или колбасы, люди могли простоять в очереди полдня, а то и весь день. Советский человек привык стоять в очередях. Общая цель сближала. В очереди заводились новые знакомства, там стояли и целыми семьями, ведь чем больше семья, тем больше продуктов можно было купить.

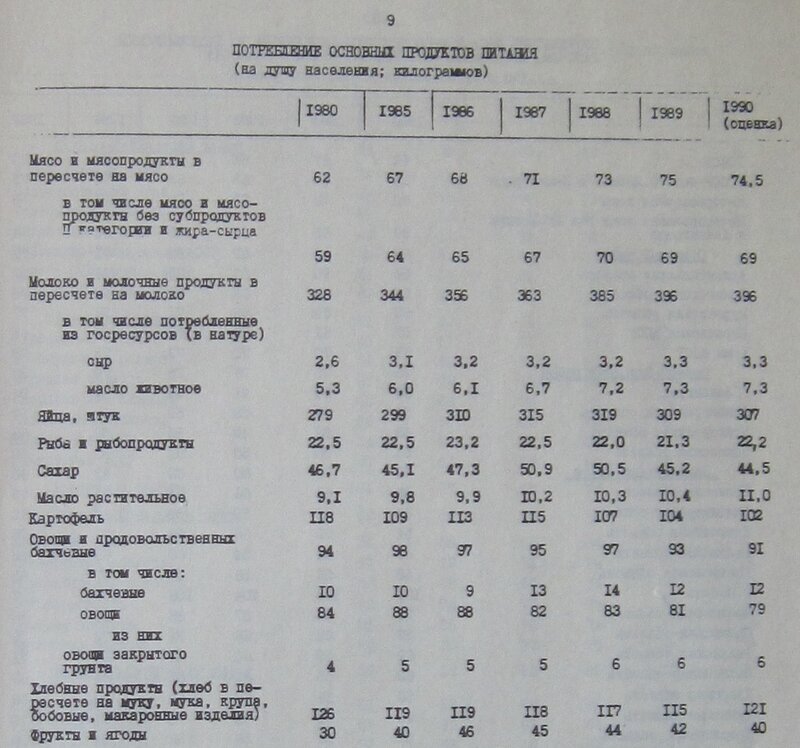

В 1988 году правительство решает ввести продуктовые карточки. За всю советскую историю это случилось в третий раз. А ведь было время, когда магазины буквально ломились от продуктов.

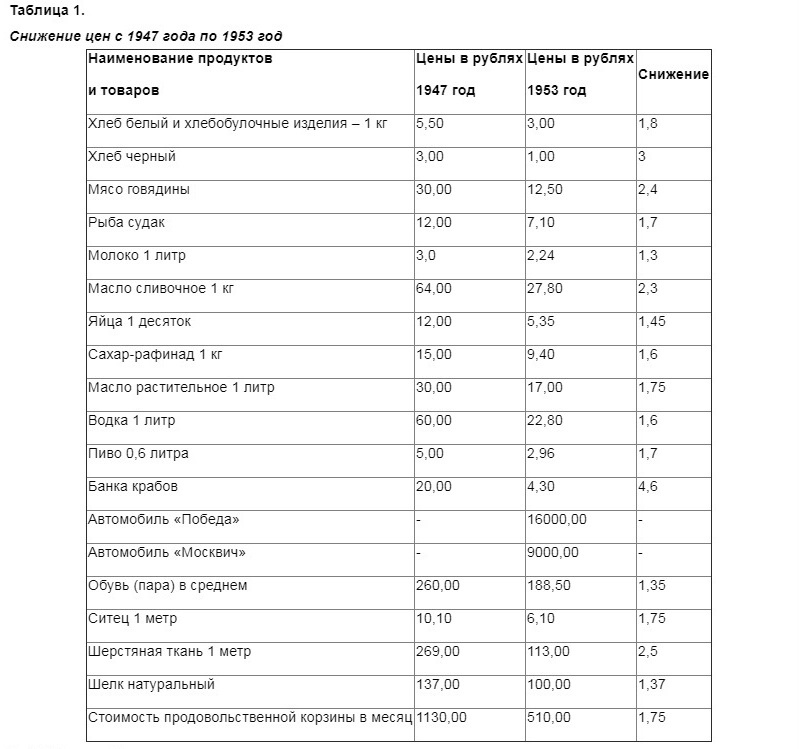

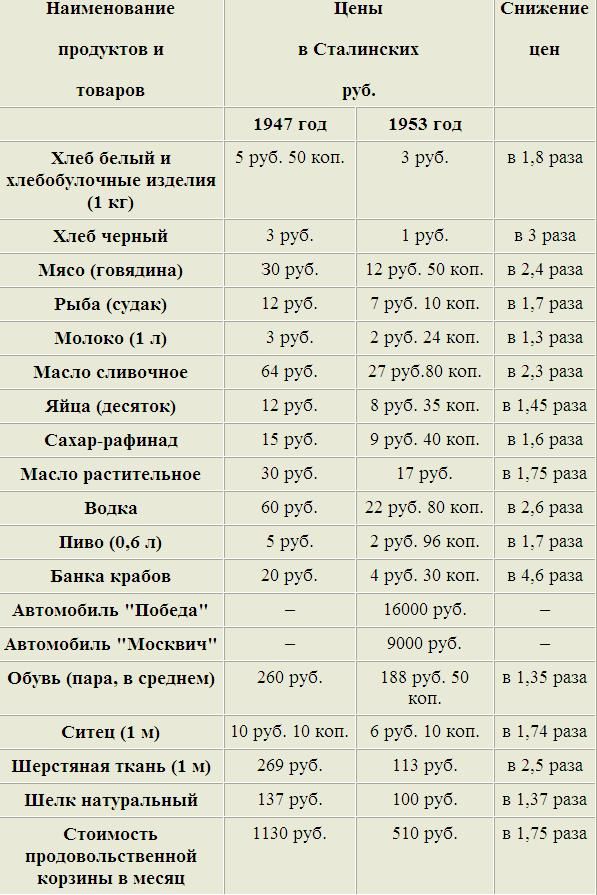

В 1947 году страна все еще приходила в себя после войны, но советские люди верили, что скоро все наладится. Строилось жилье, засеивались поля, настоящим достижением стала отмена продуктовых каточек.

После смерти Сталина председатель Совмина Георгий Маленков разрешил увеличить приусадебные участки в пять раз. Налог на землю при этом снизился вдвое. Такие послабления для колхозников привели к тому, что рынки и магазины очень быстро заполнились продуктами.

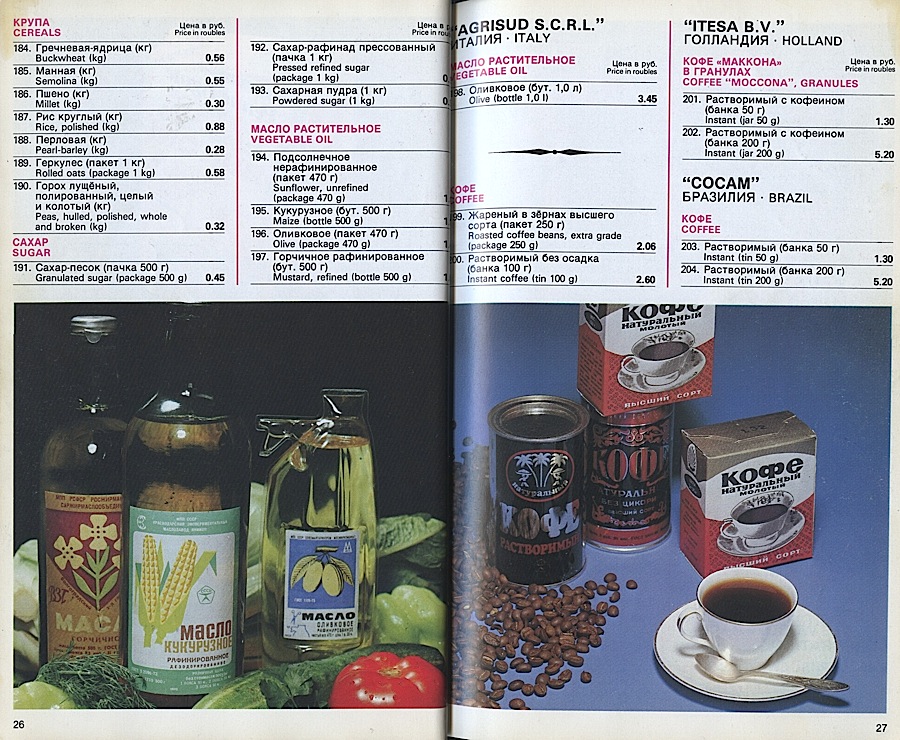

Изыски были в основном в крупных городах: на прилавках появились доселе невиданные продукты питания, причем отечественного производства. Кинорежиссер, телеведущий Юлий Гусман помнит, как в детстве любовался пирамидками из консервных банок с камчатским крабом.

«Пирамиды стояли на всех полках из консервов «Чатка» с крабами. Причем до сих пор я считаю, что вот вкуснее этой фирмы не было. Я просто обожал крабов, ел по всему миру тоннами, но лучше не было. И не потому, что тогда была водка крепче, небеса голубее. Просто никто не знал, что это за ядовитое существо, как можно крабов есть. Их никто не покупал, они просто так стояли, а потом пропали», — рассказал он.

Изобилие было недолгим. В 1956 году на XX съезде КПСС было решено, что локомотивом экономики СССР должна стать тяжелая промышленность. Технический прогресс и гонка вооружений оказались куда важнее хлеба и колбасы. А возникшая у Хрущева идея с кукурузой едва не погубила сельское хозяйство.

В те времена советский человек знал, что кукуруза — это второй хлеб. На нее работали совхозы и академии. Вот только ни к чему хорошему это не привело. Полки магазинов начали постепенно пустеть. Из-за «второго хлеба» возникли трудности с первым.

Сначала подорожала мука, потом она и вовсе исчезла. Именно тогда Союз стал впервые закупать зерно за границей. Взлетевшие цены на хлеб потянули за собой все остальное. В то же время зарплаты трудящихся росли благодаря экспорту нефти. Вот только продуктов стало не хватать. Плановая экономика не была готова к покупательскому буму.

В дефиците были даже книги. В СССР хороших изданий в свободной продаже не было. Книги продавали по абонементам, которые можно было получить, например, после сдачи макулатуры, или оформить подписку, вспоминает писатель Аркадий Инин.

«Подписка: там 12 томов — Достоевский, шесть томов — Бунин, десять томов — Чехов. Мы записывались в очереди. В Харькове был Дворец труда — такая замкнутая площадка.

Мы там ночевали с раскладушками, с термосами с кофе, чтобы утром достояться и получить заветную такую бумажку», — рассказал он.

Советский человек, конечно, не голодал. В магазинах были и хлеб, и сыр, и самый культовый продукт — колбаса. Но все это очень быстро разбиралось. Да и качество этих продуктов было не самое лучшее. За дефицитным товаром высокого качества людям из глубинки приходилось ехать в большой город.

© Anton Kavashkin, Globallookpress

По первой категории в СССР снабжались продуктами столицы, крупные промышленные центры, курорты Крыма и Кавказа и Прибалтика. Поэтому почти каждые выходные советские провинциалы приезжали в Москву, чтобы хоть что-то купить. Именно тогда возникли знаменитые продуктовые электрички из провинции в столицу.

В Москву приезжали целыми семьями и трудовыми коллективами. Вот только вместо культурных объектов люди бежали в главные магазины страны — в основном в ГУМ, ЦУМ, «Детский мир» и Елисеевский гастроном.

Но даже в благополучной Москве купить заветный товар было не так просто. Очередь часто занимали рано утром, к открытию магазина она уже растягивалась на километр. А дефицит, как правило, заканчивался к обеду.

Очередь часто занимали рано утром, к открытию магазина она уже растягивалась на километр. А дефицит, как правило, заканчивался к обеду.

Очередь жила по своим правилам. Например, при многочасовом ожидании люди писали на руке порядковый номер. Всегда находился тот, кто зорко следил, чтобы никто чужой в очередь не влез. Но люди часто занимали места своим коллегам, друзьям, соседям. Иногда очередь сама решала, сколько отпускать товара. Так что можно сказать, что это была первая гражданская инициатива.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко мальчишкой в таких очередях даже умудрялся заработать.

«В одни руки давали три килограмма. А мы ходили к очереди и спрашивали: «Тетенька, я могу с Вами постоять в очереди, рубль дадите?»» — вспомнил Лещенко.

Советские женщины вместо обеденного перерыва часто бежали в магазин, иногда даже отпрашивались с работы. Чтобы в служебное время люди все-таки работали, а не бегали по магазинам, была создана система дополнительного снабжения. Перед праздниками выдавали заказы — продуктовый набор деликатесов. В такой долгожданной коробочке обычно лежали баночка сайры, какая-нибудь крупа, конфеты, масло, мороженая курица. Если повезет, растворимый кофе.

Перед праздниками выдавали заказы — продуктовый набор деликатесов. В такой долгожданной коробочке обычно лежали баночка сайры, какая-нибудь крупа, конфеты, масло, мороженая курица. Если повезет, растворимый кофе.

Отдельно снабжались закрытые города, связанные с оборонкой или добычей нефти. Там было относительное изобилие, но купить товар можно было лишь местным жителям по предъявлению паспорта с пропиской.

Тем временем торговля меняла свое лицо. Чтобы шагать в ногу вместе со всем цивилизованным миром, советские чиновники пытались реформировать торговую сферу хотя бы косметически. В 1970 году в Ленинграде в Купчино открылся первый магазин самообслуживания. На полках лежали все те же консервы, но пройти по залу с тележкой было очень модно. Чуть позже такой же магазин появился и в Москве — в Отрадном.

Еще одним проектом «как на Западе» стал универмаг «Москва», спроектированный по образцу многоэтажных заграничных торговых центров. А в 1965 году в столице появился «Лейпциг» — первый из универмагов стран социализма. Следом увидели свет «Варна», «Ванда», «Ядран» и «Балатон». Москвичи ощутили вкус импорта.

Следом увидели свет «Варна», «Ванда», «Ядран» и «Балатон». Москвичи ощутили вкус импорта.

Но настоящим храмом советской торговли, хоть и с очередями, стал ГУМ — крупнейший в Европе образцовый магазин.

© Anton Kavashkin, Globallookpress

Людей, стоявших в очередях Главного универсального магазина, называли «гуманистами». В ГУМ приходили не только за покупками, но и просто посмотреть на недоступные в провинции товары, как в музей. Там же находилась знаменитая двухсотая секция, о которой в народе ходили легенды. Там продавалась одежда французских и итальянских кутюрье, хотя в те годы слова «кутюрье» в обиходе советских граждан не было. Модных портных называли модельерами.

Заветная двухсотая секция ГУМа располагалась на первой линии. Посещать ее могла только элита страны. Туда имели доступ и те, кого в СССР называли «шишками». Им выдавали талоны, по которым они раз в неделю получали коробки с продуктами в доме на набережной — на Кутузовском или на улице Грановского.

«Райкомовским», «обкомовским», «академическим» и прочим «шишкам» в таких спецраспределителях были доступны продукты, которых обычный советский человек часто ни разу в жизни не пробовал. А адреса спецраспределителей указывались в специальных пригласительных талонах и выдавались лично в руки и порой под расписку.

С дефицитом боролись. В 1982 году в СССР была принята продовольственная программа. Правительство поставило четкую цель — преодолеть товарный дефицит до 1990 года и увеличить к этому времени производство продуктов в два с половиной раза. Однако программа с треском провалилась. Люди страны победившего социализма снова вспомнили давно забытые слова — «карточки» и «талоны».

© Anton Kavashkin, Globallookpress

К 1989 году талоны существовали в каждом пятом городе СССР, они стали второй национальной валютой.

Советский человек знал: если товара нет в государственном магазине, нужно идти в комиссионный. В те времена это была единственная альтернатива. Во всем мире проблему растущего потребительского спроса решали малый бизнес и частная торговля. Но Советский Союз на это пойти не мог. Единственный компромисс в торговле, который власть могла позволить, это система комиссионных магазинов. Сюда граждане приносили товары, которые хотели продать. Комиссионка торговала за процент.

Но Советский Союз на это пойти не мог. Единственный компромисс в торговле, который власть могла позволить, это система комиссионных магазинов. Сюда граждане приносили товары, которые хотели продать. Комиссионка торговала за процент.

© Anton Kavashkin, Globallookpress

Тогда же правительство придумало, как заставить людей сдавать заработанную за границей валюту. Потому что в советское время валютные операции были под запретом. Так появился магазин «Березка».

Полки «Березки» ломились от товаров. Но чтобы покупателя пустили в эти закрома, надо было иметь при себе особый чек «Всесоюзного объединения «Внешпосылторг». Выдавался он далеко не всем, а только тем, кто трудился на благо родины за рубежом.

Сегодня старые советские бренды снова в почете: конфеты «Мишки на Севере», сгущенка с синей наклейкой, чай со слоном, докторская колбаса. И все это в изобилии и без очередей. Об этом ни 30, ни 40 лет назад среднестатистический житель СССР даже не мог и мечтать. Постоянная гонка за дефицитом изменила жизнь советского человека. Ему приходилось проявлять чудеса изобретательности и настойчивости, чтобы в условиях тотального дефицита одеть и накормить свою семью.

Ему приходилось проявлять чудеса изобретательности и настойчивости, чтобы в условиях тотального дефицита одеть и накормить свою семью.

продуктовых магазинов и туалетных принадлежностей в ценах 1980-х годов 60 экземпляров из сайта People History Site

| История народа | Другие разделы восьмидесятых |

Вот некоторые из вещей, которые вы, возможно, видели в рекламе Ниже и сколько стоит еда и продукты в 80-х

2% молоко 1,59 доллара за галлон Айова 1987

Яблочный сок 99 центов за галлон Нью-Джерси 1986

Яблоки 39 центов за фунт Вайоминг 1986

Бекон $ 1.69 центов за фунт Нью-Джерси 1986

Маргарин Blue Bonnet 50 центов за фунт Пенсильвания 1981

Братвурст $ 1,69 за фунт Айова 1987

Хлеб нарезанный 55 центов Нью-Джерси 1986

Брокколи 39 центов за фунт Вайоминг 1986

Слойки с сыром 89 центов за мешок Кентукки 1986

Кукуруза 1,18 доллара США за 12 Пенсильваний 1981

Мука 99 центов за 5 фунтов Пенсильвания 1981

Белый нарезанный хлеб 50 центов Пенсильвания 1981

Грейпфрут 33 цента Нью-Йорк 1988

Говяжий фарш $ 1.

39 за фунт Нью-Йорк 1980

39 за фунт Нью-Йорк 1980 Пицца с ветчиной и сыром $ 2,49 Нью-Йорк 1988

Хайнц Кетчуп 99 центов Пенсильвания 1981

Мыло для посуды из слоновой кости 79 центов Нью-Йорк 1980

Киви 99 центов за фунт Нью-Джерси 1986

Kraft Singles Cheese $ 1,47 за 12 Пенсильваний 1981

Leg O Lamb $ 2,19 за фунт Вайоминг 1986

Miracle Whip $ 1,27 Пенсильвания 1981

Апельсины Navel $ 1,39 за 10 Нью-Йорк 1980

Арахисовое масло, Скиппи 1 доллар.49 банок Нью-Джерси 1986

Ананасы по 1,69 доллара США за штуку Нью-Джерси 1986

Сливы 39 центов за фунт Пенсильвания 1981

Свинина и фасоль 40 центов Айова 1987

Свиные отбивные 2,49 доллара за фунт Нью-Йорк 1988

Свиная корейка 1,39 долл. США за фунт Нью-Йорк 1988

Pot Roast 1,49 долл. США за фунт Вайоминг 1986

Картофель 1 доллар за 5 фунтов Вайоминг 1986

Стейк Рибай $ 3,89 за фунт Айова 1987

Ritz Crackers $ 1,59 Вайоминг 1986

Клубничный джем $ 1.

39 Пенсильвания 1981

39 Пенсильвания 1981 Помидоры 39 центов за фунт Нью-Йорк 1980

Тунец, Star Kist 99 центов за мешок Нью-Джерси 1986

Турция 55 центов за фунт Нью-Йорк 1980

Советский Союз: Загадка потребления продуктов питания

[Из серии Советский Союз]

В этом посте я рассказываю о еде и питании в Советском Союзе. Что ели Советы?

… Это сложно

(I) Парадокс

Начну с одного графика:

(Этот пост посвящен периоду после 1960 г.)

Итак, почти до самого распада Советского Союза Советы были , по-видимому, ели больше калорий, чем американцы.Учитывая, что некоторые люди думали о Советском Союзе как о месте, пораженном голодом и массовыми очередями, это может показаться удивительным. (Собственно, последний голод в СУ случился в 1947 году)

Здесь есть и другие страны, включая Финляндию (такое высокое потребление в Советском Союзе не было связано (просто) с более холодной окружающей средой) и Японию (потому что у вас может быть более низкое потребление калорий и все хорошо!)

Но верны ли данные ФАО? Я сделал две вещи, чтобы проверить, так ли это. Сначала я проверил методологию, которую они использовали.Во-вторых, я сравнил с другими данными.

Сначала я проверил методологию, которую они использовали.Во-вторых, я сравнил с другими данными.

Данные ФАО взяты из Продовольственного баланса и представляют собой запасы продовольствия: производство плюс импорт минус экспорт плюс запасы за предыдущий год. Это контрастирует с обследованиями домашних хозяйств, в которых людей спрашивают, сколько они на самом деле едят. В свою очередь, данные взяты из официальной статистики.

В моем втором графике я собрал много разных источников.

«Меня зовут Озимандиас, карта диаграмм: Взгляни на мои работы, ты Могущественный, и отчаивайся!»

Это определенно достойно отчаяния.Данные имеют большой разброс. Ниже я объясню, откуда берется каждая серия данных. Данные ФАО взяты из продовольственного баланса ФАО.

- Данные ЦРУ взяты из отчета 1984 года, опубликованного в 1999 году. Содержание питательных веществ в советских пищевых продуктах. Как и данные ФАО, эти цифры относятся к запасам продовольствия, а не к потреблению пищи, что ниже из-за потерь.

В отчете говорится, что советские продукты питания по содержанию питательных веществ соответствуют американским. Потребление углеводов выше, а потребление жиров ниже, но пробелы сокращаются.По оценкам аналитиков ЦРУ, потери от производства к потреблению выше, чем в США. Они также указывают на то, что высокое потребление калорий проблематично с точки зрения общественного здравоохранения. Доступность продуктов питания различалась между регионами SU. Например, потребление фруктов на душу населения в РСФСР составляло 40 кг на человека, а в Сибирском регионе — всего 12 кг. В Эстонии потребление мяса составляло 80 кг, а в Узбекистане — 31 кг. (Данные за 1975-1981 гг.) Данные

В отчете говорится, что советские продукты питания по содержанию питательных веществ соответствуют американским. Потребление углеводов выше, а потребление жиров ниже, но пробелы сокращаются.По оценкам аналитиков ЦРУ, потери от производства к потреблению выше, чем в США. Они также указывают на то, что высокое потребление калорий проблематично с точки зрения общественного здравоохранения. Доступность продуктов питания различалась между регионами SU. Например, потребление фруктов на душу населения в РСФСР составляло 40 кг на человека, а в Сибирском регионе — всего 12 кг. В Эстонии потребление мяса составляло 80 кг, а в Узбекистане — 31 кг. (Данные за 1975-1981 гг.) Данные - EXPORT взяты из отчета, написанного в 1986 г., Советская внешняя торговля продуктами питания: мера, подготовленным Владимиром Г.Treml, написанный для Бюро переписи населения США. Среди прочего, он отмечает огромное увеличение импорта продовольствия (особенно зерна), которое произошло в период с 1970 по 1981 год.

По его словам, опубликованные тогда данные ФАО (3400 калорий в день за 1975-77 годы) завышали фактическое потребление, главным образом из-за неправильного расчета. пищевой состав советских продуктов питания (по сравнению с официальными советскими данными). Данные ЦРУ, на которые он ссылается, выше официальных советских данных, но ниже, чем данные ФАО. Он обсуждает некоторые забавные инциденты, например, советское информационное агентство «Новости» сообщило о ежедневном потреблении калорий в SU, предоставив ЦРУ данные за 1980 год.Тремл отвергает данные ФАО как завышенные и дает ряд оценок за 1970 (2900–3100) и 1981 (3000–3300). Он также говорит, что и советские, и западные аналитики, вероятно, переоценивают советское качество питательных веществ. Номер

По его словам, опубликованные тогда данные ФАО (3400 калорий в день за 1975-77 годы) завышали фактическое потребление, главным образом из-за неправильного расчета. пищевой состав советских продуктов питания (по сравнению с официальными советскими данными). Данные ЦРУ, на которые он ссылается, выше официальных советских данных, но ниже, чем данные ФАО. Он обсуждает некоторые забавные инциденты, например, советское информационное агентство «Новости» сообщило о ежедневном потреблении калорий в SU, предоставив ЦРУ данные за 1980 год.Тремл отвергает данные ФАО как завышенные и дает ряд оценок за 1970 (2900–3100) и 1981 (3000–3300). Он также говорит, что и советские, и западные аналитики, вероятно, переоценивают советское качество питательных веществ. Номер - BIRMAN взят из книги Игоря Бирмана «Личное потребление в СССР и США» (1981). Позже я объясню, почему Бирман заслуживает места здесь. Он говорит, что потребление калорий в SU немного меньше, чем в США, хотя оно должно быть выше из-за более молодого населения, которое выполняет более объемную работу в более холодной среде.

Бирман приводит цифру 3330 за 1976 год (против 3380 в США). Его данные взяты из Народное хозяйство ССР в 19-9оду: статистический ежегодник (ежегодник, издаваемый Советским Союзом). Код

Бирман приводит цифру 3330 за 1976 год (против 3380 в США). Его данные взяты из Народное хозяйство ССР в 19-9оду: статистический ежегодник (ежегодник, издаваемый Советским Союзом). Код - AvailRus взят из книги «Факторы риска питания в бывшем Советском Союзе», главы книги Национального исследовательского совета США. Они ссылаются на данные опроса потребителей, проведенного Госкомстатом, официальным статистическим агентством в ЕС, которое (по мнению авторов) столкнулось с проблемой неиспользования репрезентативной выборки (не то чтобы она была маленькой, они охватили 49.000 человек).

- Статья Госкомстата — данные о продовольственном балансе из официальных советских источников, а также из предыдущих источников.

- Россия (официальный) ссылается на официальную статистику потребления продуктов питания в кг, взятую из этой книги, которая ссылается на Торговлю СССР (еще один статистический ежегодник), и преобразованные в используемые коэффициенты калорий, разработанные Министерством сельского хозяйства США

- USDA скорректировано и не скорректировано — это данные Министерства сельского хозяйства США.

Не скорректированный может быть прочитан как «продовольственное снабжение», а скорректированный учитывает потери еды, пытаясь отразить, сколько люди фактически едят.См. Рисунок 2.1 здесь. Вы можете получить серию на сайте Министерства сельского хозяйства США.

Не скорректированный может быть прочитан как «продовольственное снабжение», а скорректированный учитывает потери еды, пытаясь отразить, сколько люди фактически едят.См. Рисунок 2.1 здесь. Вы можете получить серию на сайте Министерства сельского хозяйства США. - ALLEN — это данные из книги Роберта Аллена «От фермы к фабрике». Он берет исходные данные из ФАО и рассчитывает свои собственные данные, явно учитывая потери продовольствия. Конечный результат идентичен официальным данным ФАО. Он принимает во внимание других исследователей (Уиткрофт, Ясни), поэтому его оценка должна быть всесторонней.

Проблема в том, что источники, которые пытаются сделать то же самое (USDA и FAO), получают разные результаты.Ряд ФАО выглядит как нескорректированный ряд Министерства сельского хозяйства США. Но серия ФАО также похожа на серию Аллена, и предполагается, что серия Аллена учитывает потери. Значит, кто-то где-то ошибается. Возможно, мы могли бы верить официальным советским данным , а не данным ФАО. Но, по мнению ФАО, у обследований Госкомстата есть две проблемы: первая заключается в том, что в них проводится избыточная выборка домохозяйств с низкими доходами, и что коэффициенты, используемые для преобразования килограммов продуктов питания в калории, на 15-20% ниже, чем у ФАО. Они приходят к выводу, что «при таких больших различиях трудно с уверенностью сказать много об уровне потребления калорий».И даже если мы возьмем официальные данные о потреблении, которые предположительно будут учитывать потери, это все еще далеко от аналогичной цифры для потребления в США от USDA, поэтому различия в методологии должны присутствовать.

Но, по мнению ФАО, у обследований Госкомстата есть две проблемы: первая заключается в том, что в них проводится избыточная выборка домохозяйств с низкими доходами, и что коэффициенты, используемые для преобразования килограммов продуктов питания в калории, на 15-20% ниже, чем у ФАО. Они приходят к выводу, что «при таких больших различиях трудно с уверенностью сказать много об уровне потребления калорий».И даже если мы возьмем официальные данные о потреблении, которые предположительно будут учитывать потери, это все еще далеко от аналогичной цифры для потребления в США от USDA, поэтому различия в методологии должны присутствовать.

Тогда я пришел к выводу, что, исходя из приведенных выше данных, советских калорий было достаточно , чтобы сказать, что советские граждане были достаточно хорошо питались, с точки зрения калорий .

Вот как картина меняется при использовании разных коэффициентов для перевода кг еды в калории:

Нисходящие линии — это официальные данные Госкомстата, которые постоянно ниже оценок ФАО.

(II) Широкие мазки об СССР

Потребление в 1928-1955 гг.

Исследование показало, что у советских граждан в Республике Карелия дефицит витамина С (а у финнов, живущих в соседней Северной Карелии).

Советское использование продуктов питания (из проекта «Советское интервью»). Судя по всему, даже когда СССР был крупнейшим производителем молока в мире, только 60% этого молока потреблялось людьми (36% скармливали животным, а остальное было потрачено впустую). В случае США это число составило около 90%.7% его было переработано в «твердый» сыр (24% в Европе). Официальные советские источники (упомянутые на стр. 491-541) также подтверждают высокий уровень отходов и неэффективность цепочки поставок продуктов питания.

СССР тратил 11% своего ВВП на субсидирование потребления продовольствия.

Из диссертации (Хамм, 2012),

Дронин и Беллинджер (2005, 310) отмечают, что показатели потребления на душу населения , вероятно, завышают фактически имеющиеся суммы, учитывая, что неадекватная транспортная и складская инфраструктура в Советском Союзе приводила к частому дефициту в магазинах, а также к значительным потерям продуктов питания и сырых продуктов.

из-за порчи .Между прочим, эта проблема сохраняется и по сей день: по последним оценкам, из-за нехватки оборудования и инфраструктуры Россия ежегодно теряет 15–20 миллионов тонн зерна, 1 миллион тонн мяса и 7 миллионов тонн молока («Стоимость машин России» «20 миллионов тонн зерна, утверждает институт», Марина Сысоева, Bloomberg, 13 октября 2011 г.).

Дронин и Беллинджер (2005), например, подвергли сомнению надежность советской статистики потребления продуктов питания после того, как обнаружили несоответствие между увеличением потребления на душу населения, указанным в официальных правительственных данных, и широко распространенным упоминанием нехватки продуктов питания и нормирования местными советами Нажмите.

Как иностранные наблюдатели, так и советская пресса неоднократно отмечали расхождения между официальной производственной статистикой и фактическим наличием продуктов в магазинах. В 1988 году, в разгар перестройки, было обнаружено, что советское авто

Лучшая медаль в ссср — отличные скидки на медаль в ссср от мировой медаль в ссср продавцы

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для медали в ссср. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны.![]() Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая медаль в СССР в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили медаль ссср на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая медаль в СССР в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили медаль ссср на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в медали в ссср и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести medal in the ussr по самой выгодной цене.

Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести medal in the ussr по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

По данным опроса, 64% считают, что жизнь в Советском Союзе была лучше, чем сейчас | Мир | Новости

Ошеломляющие 64 процента россиян в возрасте десяти лет и старше в тоталитарном однопартийном государстве оценили качество жизни выше, чем при нынешнем правлении Владимира Путина.

По данным нового опроса, через четверть века после падения Красного флага с Кремля в 1991 году такая же картина наблюдается в девяти из 11 бывших советских республик.

Выводы, кажется, предлагают обвинение посткоммунистическим режимам, которые стали свидетелями смеси хаоса, безудержной преступности, революции, дикого капитализма, экономического хаоса и диктатуры с тех пор, как Михаил Горбачев ушел с поста последнего советского лидера.

Респонденты из богатого нефтью Азербайджана, возглавляемого авторитарным президентом Ильхамом Алиевым, сменившим своего отца Гейдара Алиева, вынесли сокрушительный вердикт: 69 процентов респондентов заявили, что жизнь в СССР стала лучше.

В Армении этот показатель был еще выше — 71 процент.

В Украине, которая пережила одни из самых серьезных экономических трудностей и политических потрясений с 1991 года, около 60 процентов людей старше 35 лет считали, что в СССР жизнь лучше.

В Беларуси, самом советском из европейских государств бывшего СССР, где даже секретная полиция сохранила аббревиатуру КГБ, около 53 процентов по-прежнему предпочитают жизнь под властью Москвы.

А в Казахстане, где диктатор Нурсултан Назарбаев нанял Тони Блэра в качестве консультанта, трое из пяти людей старше 35 лет предпочли жизнь при советской власти.

Только пожилые жители двух бывших советских республик считали, что сейчас жизнь стала лучше — жители Таджикистана и жестко тоталитарного Узбекистана, двух самых бедных государств, где 39% и 4% соответственно считали свое существование при кремлевском политбюро превосходным.

Однако, согласно результатам опроса, проведенного различными организациями для российского информационного агентства Sputnik, между людьми, родившимися после краха коммунизма, была большая разница.

В России, например, 63% против 25% считают, что сейчас жизнь лучше.

Только в бедной Молдове люди моложе 25 лет тоскуют по советской жизни, причем 69 процентов говорят, что жизнь была лучше, когда страной правили железной рукой из Москвы.

Это более высокий процент, чем 60 процентов тех, кто помнил жизнь в СССР.

Опрос не проводился в трех наиболее демократичных бывших советских республиках, которые за последнюю четверть века полностью повернули на запад и теперь входят в ЕС и НАТО — Эстонии, Латвии и Литве.

Страны бывшего Советского Союза (СССР)

Джозеф Кипроп, 8 августа 2018 г. в мировых фактах

Карта бывшего СССР.Советский Союз (полное название: Союз Советских Социалистических Республик или СССР) был социалистическим государством, созданным Владимиром Лениным в 1922 году.За время своего существования СССР был самой большой страной в мире. СССР распался в 1991 году, оставив на своем месте 15 независимых государств, которые мы знаем сегодня:

15. Армения

Республика Армения, площадь которой составляет 11 500 квадратных миль, во времена СССР была известна как Советская Армения.В декабре 1922 года страна входила в состав Советского Союза. Советская Армения была создана в 1920 году, когда Советский Союз взял под свой контроль Первую Республику Армения. Эту страну иногда называют Второй Республикой Армения, поскольку первая просуществовала недолго. После провозглашения ее суверенитета 23 августа 1990 года название страны было изменено на Республика Армения. Однако Армения оставалась частью Советского Союза до 21 сентября 1991 года, когда страна была официально провозглашена независимым государством.С момента обретения независимости Армения пережила значительный период развития.

14.Молдова

Официально известная как Молдавская Советская Социалистическая Республика или МССР, Молдова входила в число 15 республик Советского Союза с 1940 по 1991 год. Советская Молдова была создана 2 августа 1940 года из области, которая была присоединена к Румынии, известной как Бессарабия, и части автономного государства. в пределах Украинской ССР. Молдова была объявлена суверенным государством 23 июня 1990 г., но до 23 мая 1991 г. официально называлась Советской Социалистической Республикой Молдова.Несмотря на то, что страна оставалась республикой в составе СССР, она была переименована в Республику Молдова. После обретения независимости Молдова пострадала от гражданской войны.

13.Эстония

Эстония — одна из трех стран Балтии на северо-востоке Европы. Ранее известный как Эстонская Советская Социалистическая Республика или ЭССР, этот регион входил в состав Советского Союза. Первоначально ЭССР была образована на территории Эстонской Республики 21 июля 1940 года в результате вторжения советских войск 17 июня 1940 года. Страна была также создана после разрешения марионеточного правительства, одобренного Советским Союзом.9 августа 1940 года ЭССР вошла в состав Советского Союза. Нацистская Германия оккупировала территорию в период с 1941 по 1944 год. 8 мая 1990 года ЭССР была переименована в Эстонскую Республику, а ее независимость была признана СССР 6 сентября 1991 года. В августе 1994 года российские войска были выведены из страны, а ее военные Присутствие прекратилось в сентябре 1995 года после того, как Эстония взяла под свой контроль свои ядерные реакторы, расположенные в Палдиски.

12.Латвия

Латвийская Республика — еще одно прибалтийское государство, расположенное в Северной Европе. Страна является одной из республик бывшего Советского Союза, также известной как Советская Латвия или Латвийская ССР. Советская Латвия была создана во время Второй мировой войны 21 июля 1940 года как марионеточное государство Советского Союза. И европейское сообщество, и США отказались признать присоединение Латвии к СССР 5 августа 1940 года.После распада Советского Союза страна вернула себе официальное название Латвийской Республики, получив полную независимость 21 августа 1991 года. 6 сентября 1991 года она была полностью признана Советским Союзом как независимое государство. Основными целями страны в постсоветский период было вступление в Европейский Союз и НАТО в 2004 году.

11.Литва

Литовская Республика — одно из трех прибалтийских государств, расположенных в Северной Европе, на территории около 25 000 квадратных миль. Страна существовала как республика Советского Союза с 1940 по 1990 год и была известна как Советская Литва или Литовская ССР. Советская Литва была создана 21 июля 1940 года. Немецкие нацисты оккупировали эту территорию в период с 1941 по 1944 год, а затем территория была повторно оккупирована Советским Союзом на следующие 50 лет.Однако США вместе с большинством европейских стран продолжали признавать Литву как независимое суверенное государство. Советская Литва объявила себя суверенным государством 18 мая 1989 года, и, несмотря на то, что власти Советского Союза сочли это действие незаконным, страна была восстановлена и провозглашена независимым государством. Она была названа Литовской Республикой, а СССР признал Литву независимым государством 6 сентября 1991 года. После обретения страной независимости Литва присоединилась к НАТО и Европейскому союзу в 2004 году, а 17 сентября 1991 года — к Организации Объединенных Наций.

10.Грузия

Республика Грузия находится на перекрестке Восточной Европы и Западной Азии. Ранее известный как Советская Грузия или Грузинская ССР, регион занимает площадь 27 000 квадратных миль. Советская Грузия была одной из республик, входивших в состав Советского Союза 30 декабря 1922 года. 18 ноября 1989 года территория провозгласила свою независимость от Советского Союза, а 14 ноября 1990 года она была переименована в Республику Грузия. .После обретения независимости страна боролась с экономическим и гражданским кризисом на протяжении большей части 1990-х годов.

9. Азербайджан

Азербайджанская Республика — страна, расположенная на перекрестке Юго-Восточной Европы и Юго-Западной Азии.Страна ранее была известна как Советский Азербайджан или Азербайджанская ССР. Азербайджанская ССР была переименована 19 ноября 1990 года в Азербайджанскую Республику и оставалась в составе Советского Союза до полной независимости в 1991 году. После принятия новой конституции страны в 1995 году Конституция Азербайджанской ССР перестала существовать. После обретения независимости Азербайджан стал государством-членом Движения неприсоединения и был избран Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в члены Совета по правам человека 9 мая 2006 года.

8. Таджикистан

Республика Таджикистан — горная страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в Центральной Азии.Таджикистан был известен как Советский Таджикистан или Таджикская ССР. Советский Таджикистан существовал с 1929 по 1991 год. С 1927 по 1934 год колхозное хозяйство и ускоренное расширение производства хлопка имели место, в частности, в южном регионе территории. Со временем произошли и другие небольшие застройки, которые привели к улучшению ирригационной инфраструктуры. 31 августа 1991 года территория была переименована в Республику Таджикистан, а 9 сентября 1991 года она провозгласила свою независимость. 26 декабря 1991 года Таджикистан был признан Советским Союзом независимым государством.После обретения независимости страна попала в гражданскую войну с участием различных фракций. В результате более полумиллиона жителей покинули страну из-за роста бедности и преследований.

7.Кыргызстан

Кыргызстан — горная страна, не имеющая выхода к морю, с площадью 77 000 квадратных миль. Первоначально Советский Союз установил свою власть в регионе в 1919 году. Однако Советский Кыргызстан был основан 5 декабря 1936 года. В результате голосования Верховного Совета в декабре 1990 года название территории было изменено на Республика Кыргызстан. 25 ноября 1991 года Кыргызстан обрел полную независимость, а 5 мая 1993 года название было изменено на Кыргызская Республика.После обретения независимости страна вступила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН. На протяжении большей части нового тысячелетия страна страдала от огромной политической нестабильности.

6.Беларусь

В 1919 году была образована территория Беларуси, находившаяся под властью России, известная как Советская Беларусь, Советская Белоруссия или БССР. Однако вскоре возникла Литовская Белорусская ССР, что вызвало конкуренцию между Советским Союзом и Польшей. Западный регион современной Беларуси остался в составе Польши, но позже был аннексирован БССР, а Белорусская ССР стала одним из основателей СССР.Между 1920-ми и 1930-ми годами Советский Союз ввел на территории экономическую и сельскохозяйственную политику, которая привела к политическим репрессиям и голоду. Под Минском обнаружено массовое захоронение жертв, казненных в период с 1937 по 1941 год. Этот акт был связан с Советским Союзом, побудившим националистов Беларуси добиваться независимости и провозгласить свой суверенитет 27 июля 1990 года. После обретения независимости страна столкнулась со многими спорами с Россией, которые впоследствии ослабили отношения между двумя странами.

5. Узбекистан

В центре внимания Центральная Азия

1Центральная Азия — регион с сильной миграционной динамикой.Модели миграции из Центральной Азии уходят корнями в политику Советского государства в отношении мобильности и рабочей силы. Поскольку этот том включает в себя ряд интересных случаев, связанных с конкретными странами, важно помнить, что регион в целом за последнее столетие стал свидетелем различных потоков въездных и исходящих миграций, включая принудительное переселение со стороны государства во времена Советского Союза. . Цель данной статьи — описать, с одной стороны, вынужденные миграционные потоки, вызванные государством в советский период, а с другой стороны, возможности и ограничения мобильности, которые повлияли на модели миграции в это время.На эти связанные с миграцией исторические события следует обратить внимание ученых, изучающих текущие миграционные потоки внутри региона, а также между регионом как местом происхождения и другими странами назначения мигрантов.

2Центральная Азия также является домом для людей, которые представляют различные этнические группы и языки. Например, есть этнические узбеки, русские, корейцы и татары в Кыргызстане или Таджикистане или таджикоязычное население в некоторых частях Узбекистана, этнические русские, уйгуры и многие другие меньшинства в Казахстане, узбеки и русские в Туркменистане.Ученые, занимающиеся вопросами миграции из Центральной Азии в Россию, являющуюся основным пунктом назначения, в Казахстан или за пределы постсоветского пространства, часто сталкиваются с этой этнической неоднородностью. Эта статья также проливает свет на передвижения людей в контексте государственной национальной политики в советский период. Наконец, этот вклад показывает, что трудовая миграция на постсоветском пространстве началась до распада СССР.

3Любое лицо, путешествующее в настоящее время в Россию или в некоторые страны бывшего Советского Союза, сталкивается с обязательной регистрацией по месту жительства, известной в России как прописка или registraciia .Исследователи постсоветской миграции, без сомнения, слышали как от внутренних мигрантов в странах Центральной Азии, так и в Российской Федерации о трудностях с получением юридических документов, важной частью которых является прописка . Регистрация резидента имеет интересную историю. Некоторые ученые считают царя Петра Великим ответственным за первоначальную концепцию регистрации населения, чтобы привлечь больше новобранцев для своей реформированной армии, собрать налоги и править с большей законностью и порядком, чем его предшественники (Garcelon, 2001: 90).Другие утверждают, что еще в конце 16, -го, века цари систематически регистрировали крестьян, которые должны были работать на феодалов (Matthews, 1993: 1).

4 По распоряжениям русских царей индивидуальный выбор мобильности, особенно среди крестьян, был ограничен. Перемещение людей происходило по коммерческим или профессиональным причинам, тогда как личные поездки были строго ограничены. Однако подданным более высокого ранга, таким как дворяне и высшие военнослужащие, выдаются постоянные паспорта и они пользуются свободой передвижения.Чем ниже ранг, тем более ограничена подвижность испытуемых. В городах, особенно в Санкт-Петербурге и Москве, испытуемые, которые были зарегистрированы, временно получали адресные билеты, которые от них требовалось сохранить до отъезда (Matthews, 1993: 10-12).

5К середине 19-го, -го, -го века, строгий контроль над мобильностью населения стал помехой, поскольку спрос на рабочую силу «синих воротничков» рос вместе с индустриализацией городских территорий.Выдача паспортов стала дорогостоящей для бедных, и, как следствие, жители стали все более неохотно соблюдать правила. В 1894 году, когда при Александре III был принят Положение о свидетельствах о проживании, от городских жителей больше не требовалось постоянного разрешения. Когда Средняя Азия была присоединена к Российской империи в 1860-х годах, закон еще больше ослабил контроль над перемещениями подданных.

6 После свержения царского режима и установления большевистской власти, управление миграцией, расселением и занятостью приобрело значение в политике недавно основанного социалистического государства, направленной на формирование большого многонационального государства, в котором каждый член благосклонность социалистического общества.После Октябрьской революции большевики, которые жестко критиковали и намеревались отменить репрессивную политику царя по отношению к эксплуатируемому классу, вскоре установили полный контроль над всем населением с такой же твердостью. Примечательно то, что с таким же отношением, как и цари к крестьянам, передвижение которых они ограничивали, большевики потребовали, чтобы все бывшие представители буржуазии и высших классов получили регистрацию по месту жительства. Тем самым большевики вынуждали бывших «эксплуататоров» проходить военную службу и выполнять такие общественно полезные работы, как строительство и ремонт.Владельцы регистрационных карточек, которые являются взрослыми мужчинами в возрасте от 18 до 45 лет, обязаны вносить данные о занятости в свои документы их работодатели и профсоюзы. Этой процедуре последовала политика «трудовых книжек», введенная в октябре 1918 г. (Matthews, 1993: 16-19). Постановление изначально распространялось на всех людей, которые ранее принадлежали к высшим классам. Трудовые книжки должны были заменить документы, удостоверяющие личность, и паспорта. Они содержали личные данные и всю информацию о вакансиях, принятых на себя владельцем, который должен был обновлять их ежемесячно в местных административных или полицейских управлениях.Самое главное, что в трудовых книжках была специальная запись по месту жительства владельца (Matthews, 1993: 16-19). Прописка, термин «регистрация по месту жительства», который первоначально появился как запись в этих трудовых книжках, был орудием контроля за приходом большевистской власти. Такая практика переживет десятилетия государственной миграционной политики во время и после советского периода и будет широко использоваться в странах бывшего Советского Союза.

- 1 Согласно Федеральному закону «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» o (…)

7 Вскоре после введения «трудовых книжек» для членов бывшего высшего сословия в декабре 1918 года трудовое законодательство РСФСР предусматривало, что каждый работоспособный человек должен иметь «рабочую книжку» ( рабочая книга ), документ, который будет включать информацию о место работы, часы работы, заработная плата, отпуска, больничные, отпуска по беременности и родам, поощрения, продвижения по службе и штрафы. По состоянию на 22 февраля 1922 г. любое трудоустройство и / или отпуск рабочего требовало разрешения от местных должностных лиц по вопросам труда.До недавнего времени, после распада Советского Союза, аналогичный документ под названием « трудовая книга » (трудовая книжка) служил доказательством , в том числе , определяющих стаж работы для расчета пенсионных ставок. В период с 1924 по 1925 год, после годичного периода либерализации правил, касающихся передвижения населения, был принят закон, в котором говорилось, что любое лицо, принимающее место жительства не менее чем на три дня, должно зарегистрироваться у домовладельцев, администратора резиденции или гостиницы.Лица, принимавшие посетителей, должны были зарегистрировать их в правоохранительных органах в течение 48 часов по прибытии.1 Подробная информация о человеке должна была быть внесена в «домашнюю книгу» (, домашняя книга, ) (Matthews, 1993: 20; Buckley, 1995). : 902). Эта книга должна была храниться в каждом жилище с подробным описанием ее жителей; она также сохраняла свое значение до 21 -го века в каждой из четырех стран, вовлеченных в трудовую миграцию.

8 При рассмотрении институциональных ограничений, наложенных на передвижение людей в советский период, важно помнить о построении национальностей советским государством в 1920-х и 1930-х годах.Именно в этот период произошло выделение географических территорий советских республик. Одной из важнейших исторических вех является 1922 год, ознаменовавший установление Советской власти в Туркестане — регионе, который впоследствии стал известен как Средняя Азия, — а также основание Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Два года спустя, в 1924 году, когда делимитация административных границ в Средней Азии привела к созданию Туркменской ССР и Узбекской ССР, последняя сначала включила в свою территорию Таджикскую АССР.Таджикская АССР затем стала Таджикской ССР в 1929 году. Казахстан был известен как Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика РСФСР. К РСФСР принадлежала также Кара-Киргизская автономная область. В 1936 году эти административные единицы были переименованы в Казахскую ССР и Киргизскую ССР соответственно.

- 2 Сложная работа Хирша оставляет впечатление, что создание этносов / национальностей в Цен (…)

- 3 Подробнее о «слиянии» ( слияния ) и «объединении» ( сближение ) наций см. Также Smith (1996: (…)

9В середине 1920-х годов Советы начали свою первую перепись населения. Для этого были привлечены этнографы, работавшие в Комиссии по изучению племенного состава населения России (Hirsch, 2005). До этого периода основной задачей этнографов было получение этнографических данных по Российской империи во время Первой мировой войны. После Октябрьской революции, когда они стали консультантами большевиков, они прошли всесоюзные переписи и участвовали в деятельности по определению внутренних границ Советского Союза.Русские этнографы проводили полевые исследования в отдаленных районах с целью углубленного изучения различных народов СССР. Однако, как утверждает Хирш, они сделали гораздо больше, чем просто накопили данные в самых отдаленных уголках СССР; они внесли свой вклад в изменение состава населения, применив подход, который Хирш назвал «поддерживаемым государством эволюционизмом». По ее словам, государство, характеризовавшееся сильной ленинской школой мысли, предвидело эволюцию населения СССР.Советы, придерживаясь марксистской идеологии развития, считали возможным ускорить процесс эволюции за счет формирования национальностей путем объединения кланов и племен, которые, в свою очередь, считались остатками феодального периода (Эдгар, 2004; Хирш, 2005). .2 Национальности будут объединены в нации эпохи социализма, которые когда-нибудь в эпоху коммунизма все будут объединены. По словам Любина, «« расцвет наций »должен был привести к их возможному« объединению »или« сближению », что в конечном итоге должно было привести к их« слиянию »или ассимиляции. »(Любин, 1984: 6) .3 Таким образом, в соответствии с официальным списком национальностей правительства, граждане должны были выбрать или объявить себя принадлежащими к официальной национальности во время индивидуальных встреч с переписчиками (Hirsch, 2005: 9) .

- 4 Эдгар приводит интересные примеры из 1920-х годов, когда советские этнографы не могли (…)

10 Еще одним важным аспектом исследования постсоветской миграции является принцип «двойной ассимиляции», применявшийся советским режимом.Характерной чертой такого рода ассимиляции является одновременное протекание процессов сверху вниз и снизу вверх, что означало, что Советское правительство не только приняло меры сверху, такие как установление национальных границ и опубликование официального списка национальностей, но и что местные элиты участвовали в принятии решений и должны были бороться за ресурсы, землю и власть. Архивные материалы свидетельствуют о том, что даже меньшие группы населения, такие как крестьяне, протестовали и жаловались вышестоящим властям на неправильное распределение своих территорий между национальными территориальными единицами, частью которых они не хотели быть (Hirsch, 2005; Edgar, 2004: 53, 60-61).4

- 5 Я воздерживаюсь от называния таджикоязычного населения таджиками и узбекоязычным населением (…)

11 До образования Советского Союза и усиления государственной национальной политики чувство идентификации, с которым ассоциировали себя жители Центральной Азии, основывалось на их языке, клане, племени, географическом положении, религии и религиозных и / или благородное происхождение (Рой, 2000: 48-60; Эдгар, 2004: 18; Хирш, 2005: 110-114).Делимитация границ и первая всесоюзная перепись населения 1926 года постепенно изменили чувство самоидентификации людей, так как в советских республиках Средней Азии были представлены национальные меньшинства и меньшинства. Рой указывает, что делимитация этих границ не имела никакой географической, экономической или этнической рациональности. Это привело, как он справедливо указывает, к возникновению таких сложных группировок народов, как многочисленное узбекское население, которым известна Ошская область на юге Кыргызстана, или этнические узбеки, проживающие в Ташаузе и Чарджау (ныне Туркменабад). в Туркменистане, а также в Шымкенте и Джамбуле в Казахстане.В Таджикистане узбекскоязычное население распространено в основном на севере Согдийской области и Гиссарской области, а также в некоторых деревнях Хатлонской области на юге. Точно так же в Узбекистане большая таджикоязычная популяция проживает в Бухоро, Самарканде, Сурхондарье и даже в Ферганской долине и на севере Ташкента. На севере и юге Таджикистана проживают этнические кыргызы (Рой, 2000: 116-118) 5

12 В разгар процесса демаркации границ и создания наций партия-государство несла особую ответственность за контроль за оттоком из сельской местности и управление мобильностью населения.Установление советской власти привело к эмиграции тысяч людей, выступавших против коммунистов. В республиках Средней Азии бывшие представители высшего сословия были маргинализованы и изгнаны из городских в сельские районы. Создание социалистических колхозов привело к тому, что тысячи зажиточных крестьян бежали от советского режима в ссылку. В частности, в 1930-е годы так называемые « кулаков », или богатые крестьяне / предприниматели, были взяты под контроль государства. Репрессии и казнь кулаков годов вынудили большое количество людей искать убежища в Афганистане, Иране, Китае, Турции, Саудовской Аравии и в странах Западной Европы (Kocaolu, 2000).В кочевых регионах Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана коллективизация использовалась как инструмент для ведения оседлого образа жизни. Как утверждает Эдгар, кочевники воспринимались советской администрацией как люди, которых трудно контролировать, которые выступали против советской власти и были склонны к бегству через советскую границу. Согласно советскому пониманию, только те, кто обладал большим состоянием, могли позволить себе вести кочевой образ жизни, так как любая смена места жительства с семьей и домашним хозяйством потребовала значительных средств (Эдгар, 2004: 195).

- 6 В частности, о контроле внутренней миграции и коллективизации см. Garcelon (2001).

13Первый пятилетний план, который был начат в 1928 году, ознаменовал начало «модернизации отсталых в культурном отношении людей», оседлости и ускорения развития за счет индустриализации и коллективизации сельского хозяйства (Эдгар, 2004: 88; Коллинз, 2006: 85) .6 В то же время Советы проводили политику распределения рабочей силы, которая сопровождалась строгим миграционным контролем.Именно в этом контексте регион Центральной Азии начал принимать трудовых мигрантов из России через организованную систему набора рабочей силы для горнодобывающей промышленности, строительства железных дорог и автомагистралей, технического персонала для строительства фабрик и заводов, orgnabor s , . и др. (Шигабдинов, Никитенко, 2000, с. 104).

14 В 1932 году Сталин издал указ, согласно которому должны были выдаваться внутренние паспорта — якобы — не только для получения более точной статистической информации из городских районов, но и « для обеспечения депортации из этих мест лиц, которые не связаны с производством или работой в конторах и школах, а также не заняты общественно полезным трудом (за исключением немощных и пенсионеров), а также в целях очистки этих мест от кулацких, криминальных и других антиобщественных элементы, находящие там убежище… »(Мэтьюз, 1993: 28).

- 7 Хирш отмечает, что во внутренней паспортной системе СССР различались три территориальных (…)

15 Указ применялся к любому лицу старше 16 лет, проживающему в приграничных зонах, городских районах или городах (или в пределах 100 км от них) .7 Через четыре месяца после того, как этот закон был издан, он был дополнен новым указом, определяющим список 25 городов и 100 км радиусов, к которым будет применяться указ.Все остальные лица, проживающие за пределами официально обозначенных «режимных зон», лишаются паспортов и должны быть зарегистрированы в администрации сельских районов. Это означало, что меньшинства, которые были размещены для проживания на определенных территориях (военнослужащие и, в частности, крестьяне, т. Е. Колхозники, составлявшие большинство населения), также были советскими гражданами, но им было трудно путешествовать и искать место жительства и работу в качестве они хотели попасть в районы, которые находились под строгим контролем по внутренним паспортам.Без паспорта невозможно было выехать в отдаленные места, поскольку для посадки в поезда и автобусы требовалось предъявить действующий внутренний паспорт. Только на сезонной основе и с разрешения своих руководителей членам колхозов разрешалось работать в сфере промышленности и строительства (Lewis and Rowland, 1979: 22). Кроме того, при деспотическом режиме Сталина нарушение паспортных и регистрационных правил каралось. Наказания варьировались от штрафов до тюремного заключения на срок до двух лет; подделка документов подверглась суровому преследованию (Lewis and Rowland, 1979: 22; Matthews, 1993: 28; Garcelon, 2001: 91).

16В свете советских усилий по развитию промышленности и хлопковой монокультуры в Средней Азии на юге должны были возделываться засушливые оазисы. Из-за большого дефицита рабочей силы в этих частях региона, группы населения были вынуждены переселяться из Ферганской долины в эти районы. В период с 1929 г. до середины 1950-х гг., В соответствии с репрессивным отношением Сталина к кулакам и другим «нежелательным» меньшинствам в Центральной России и Сибири, в регионе, где эти вынужденные переселенцы были созданы «спецпоселения» ( спецпоселение, ). вынужден был проживать (Шигабдинов, Никитенко, 2000, с. 103).Типичным примером является депортация 171 781 корейца в Казахскую и Узбекскую ССР в конце 1930-х годов, которая произошла из-за возросшей подозрительности Советского Союза к этническим корейцам, проживающим на приграничных территориях Дальнего Востока. Советы опасались, что этнические корейцы могут установить тесные связи с корейскими гражданами и японскими разведчиками, имеющими корейское гражданство (Шигабдинов и Никитенко, 2000: 104).

17 Период Второй мировой войны и годы сразу после нее, несмотря на строгий контроль за перемещениями, стали свидетелями различных миграционных потоков, в том числе перемещений из сельской местности в города в связи с ростом индустриализации и расширением городских территорий.Миграция славянского населения в Среднюю Азию увеличилась во время и после Второй мировой войны, что отчасти связано с эвакуацией населения с российских территорий, находящихся под немецкой оккупацией, но также в результате переноса заводов, строительства военной инфраструктуры, предоставления одежды и снабжение продовольствием и перераспределение ресурсов во время войны (Шигабдинов, Никитенко, 2000: 104). Среди республик Средней Азии Киргизская ССР и Казахская ССР имели самый большой приток русскоязычных мигрантов за десятилетия после Второй мировой войны (Исламов, 2000: 181–182).

18 Начало Второй мировой войны и вторжение нацистских войск ознаменовали депортацию немцев из Поволжья в Среднюю Азию, общее количество которых в 1941-1942 гг. Составило 1 209 430 человек. Однако принудительное переселение меньшинств в СССР не ограничивалось только немцами. Число «спецпоселенцев» росло по мере насильственного переселения чеченцев, ингушей, крымских татар, курдов и греческих политических мигрантов в различные регионы Средней Азии (Полян, 2001; Бердинских, 2005).Например, относительно большая группа примерно 60 000 турок-месхетинцев была переселена из Грузии в Ферганскую долину в Средней Азии в 1944 г. (Рубин и Любин, 2000: 177). Почти 40 000 греков были переселены из Черноморского региона, в основном, в Казахстан и Узбекистан за тот же период (Бугай и Коцонис, 1999: 55, 117).

19Несмотря на принятие строгих правил, таких как введение обязательной регистрации по месту жительства и системы внутренних паспортов, похоже, есть некоторая разница между политикой и практикой.Льюис и Роуленд в роли Бакли заявляют, что на самом деле желающим сменить место жительства удалось сделать это, используя неформальные каналы. Льюис и Роуленд утверждают, что, несмотря на общее понимание на Западе, что сталинская политика серьезно ограничивала мобильность, необходимо контекстуализировать правила миграции того времени. Упадок экономики, крайняя нищета, голод и коллективизация в 1920-е и 1930-е годы заставили население переехать в городские районы. Между 1926 и 1939 годами, по данным советской статистики, 18.7 миллионов человек мигрировали из сельских районов в городские (Lewis and Rowland, 1979: 25). Несмотря на ограничения, наложенные на города, которые были официально «закрыты» для мигрантов извне в результате пресловутого правила прописка (вид на жительство), многие потенциальные мигранты искали различные альтернативы, такие как неформальные методы, для достижения своих целей и в конечном итоге преуспели в поселении. . Подробное исследование, проведенное Бакли, показывает, что в действительности ограничительные меры Советов по контролю за огромным ростом городов были совершенно безуспешными (Buckley, 1995).

20За этот период в республиках Средней Азии произошло резкое увеличение демографического роста. Население РСФСР несколько сократилось, за исключением некоторых промышленных регионов (Гибсон, 1991: 152). Статистические данные об изменении места жительства лиц в пределах СССР показывают, что население республик Средней Азии оставалось относительно неподвижным, тогда как в РСФСР люди проявляли большую мобильность и перемещались между разными регионами (Любин, 1984, с. 41; Гибсон, 1991).За период 1959-1979 годов республики Средней Азии сообщают следующие данные о приросте населения среди титульных национальностей: Узбекистан (6,7%), Кыргызстан (7,5%) и Таджикистан (5,8%) (Исламов, 2000: 182).

21 С приходом к власти Хрущева в 1956 году и его политикой десталинизации контроль над мобильностью рабочих был ослаблен. Через orgnabor s (вышеупомянутая организованная служба найма рабочей силы) правительство продолжало управлять распределением рабочей силы, переселив 28 миллионов человек в период между 1930 и 1970 годами.Однако этот организованный набор не был обязательным. С 1951 по 1970 год количество переселенных рабочих уменьшилось, составив всего 573 100 человек в период 1966-1970 годов (Lewis and Rowland, 1979: 19; Lubin, 1984: 42-43).

22К середине 1970-х годов колхозникам, достигшим 15-летнего возраста, разрешили получить внутренние паспорта, по которым они могли путешествовать на большие расстояния. Источники, предоставленные Исламовым (2000), предполагают, что за период 1959-1979 годов в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане наблюдался рост на 13 человек.1%, 8,5% и 10,9% этнических русских соответственно. К 1970 году около 30 миллионов русских проживали в районах, населенных преимущественно инородцами, которые находились за административными границами РСФСР. Это число составляло 23 процента от всего населения России. Однако в период с 1979 по 1989 год сообщалось, что россиян покинуло Среднюю Азию больше, чем прибыло (Шигабдинов и Никитенко, 2000: 104). Гибсон отмечает, что число мигрантов из РСФСР в Среднюю Азию сократилось на 50% в период 1971-1980 гг. (Гибсон, 1991: 153).Постсталинский период ознаменовался перераспределением власти и возможностей получения образования и трудоустройства среди русскоязычных профессионалов и представителей так называемой титульной национальности. Как утверждает Коробков (2008: 71), когда региональные органы управления в Центральной Азии способствовали расширению возможностей трудоустройства и образования для титульной национальности, русскоязычных вынудили перейти на работу более низкого уровня, что, в свою очередь, вынудило их покинуть регион.

- 8 Период конца 1960-х — начала 1970-х годов такие ученые, как Бувальда, считают периодом с (…)

23 Период с конца 1960-х по 1980-е годы характеризуется масштабной эмиграцией евреев со всего Советского Союза (включая Среднюю Азию). До этого периода в СССР никогда не было массового перманентного оттока своих граждан. В сентябре 1968 года посольство Нидерландов в Москве начало выдачу разрешений на выезд, которые позволили бы евреям иммигрировать в Израиль (Buwalda, 1997: 9-11) 8. Более того, это произошло в то время, когда было выдано очень мало граждан. разрешение на выезд за границу.К 1971 году отток еврейского меньшинства резко увеличился. В течение этого года не менее 13 тысяч человек получили разрешение на выезд. Через год из СССР в Израиль уехало почти в три раза больше евреев. Бувальда (1997) различает две волны исхода советских евреев. Первая волна пришлась на 1970-е годы, когда эмигрировало 220 000 человек. В этот период большинство еврейских эмигрантов уехали в Израиль. Между 1975 и 1987 годами две трети эмигрантов предпочитали селиться не в Израиле, а в других странах (Dietz, 2000: 639).Вторая волна началась в 1987 г. и продолжалась до 1991 г., когда число еврейских эмигрантов достигло 300 000 (Buwalda, 1997: 9-11).