Бродский о дружбе: Стихи Иосифа Бродского о дружбе и друзьях. Читать стихотворения Иосифа Бродского про дружбу и друзей на портале «Культура.РФ»

Стихи о дружбе: лучшие стихотворения, полный список

- Александр Пушкин — Пущину

- Александр Пушкин — 19 октября 1825

- Александр Яшин — О дружбе

- Дмитрий Сухарев — Кончена дружба

- Владимир Раевский — Ода другу

- Евгений Евтушенко — Со мною вот что происходит

- Расул Гамзатов — Берегите друзей

- Эдуард Асадов — Слово к друзьям

- Александр Пушкин — Друзьям (Богами вам ещё даны)

- Александр Радищев — Ода к другу моему

- Эдуард Успенский — Стихотворение о любимом друге

- Михаил Светлов — Граница

- Николай Рерих — И любовь

- Василий Лебедев-Кумач — Два друга

- Павел Коган — Мой приятель, мой дружище

- Муса Джалиль — Другу

- Маргарита Алигер — Друг

- Владимир Высоцкий — У меня долги перед друзьями

- Владимир Высоцкий — Песня про стукача

- Владимир Высоцкий — Мой друг уехал в Магадан

- Владимир Высоцкий — Михаилу Шемякину, чьим другом посчастливилось быть мне

- Владимир Высоцкий — Куда всё делось и откуда что берётся

- Владимир Высоцкий — К 50-летию Фролова

- Владимир Высоцкий — Здесь сидел ты, Валет

- Владимир Высоцкий — Если где-то в чужой, неспокойной ночи

- Владимир Высоцкий — Возвратился друг у меня

- Владимир Высоцкий — Вот и разошлись пути-дороги вдруг

- Владимир Высоцкий — В этом доме большом раньше пьянка была

- Александр Пушкин — Именины

- Александр Пушкин — Приятелю

- Александр Пушкин — Разлука

- Александр Пушкин — Друзьям (Вчера был день разлуки шумной)

- Александр Пушкин — Сегодня я поутру дома

- Александр Пушкин — Дружба

- Александр Пушкин — 19 октября 1827

- Александр Пушкин — Но ты забудь меня, мой друг

- Александр Пушкин — Друзьям

- Александр Пушкин — Собрание насекомых

- Александр Пушкин — Поедем, я готов, куда бы вы, друзья

- Александр Пушкин — Пора, мой друг, пора

- Эдуард Асадов — Самое прочное на земле

- Василий Жуковский — Песня (Мой друг, хранитель-ангел мой)

- Владислав Ходасевич — Милому другу

- Петр Вяземский — Друзьям

- Дмитрий Веневитинов — К друзьям

- Дмитрий Веневитинов — К друзьям на Новый год

- Павел Васильев — Другу поэту

- Константин Ваншенкин — Портрет друга

- Иосиф Уткин — Стих о дружбе

- Федор Тютчев — Двум друзьям

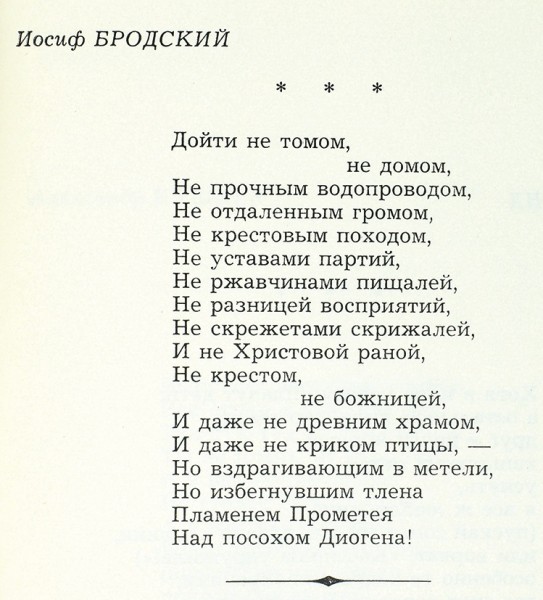

- Иосиф Бродский — Гость

- Вероника Тушнова — Быть хорошим другом обещался

- Андрей Дементьев — Друг познаётся в удаче

- Эдуард Асадов — Дружеский совет

- Александр Полежаев — Имениннику

- Эдуард Асадов — Три друга

- Эдуард Асадов — Сердца моих друзей

- Михаил Лермонтов — К другу Шеншину

- Эдуард Асадов — Роза друга

- Сергей Михалков — Мальчик с девочкой дружил

- Крылов — Собачья дружба

- Николай Гумилев — Тот, другой

- Эдуард Асадов — Сколько лет мы не виделись с вами

- Эдуард Асадов — Разные натуры

- Василий Федоров — Дружба

- Василий Федоров — Любовь и дружба

- Антон Дельвиг — К друзьям

- Евгений Баратынский — Любовь и дружба

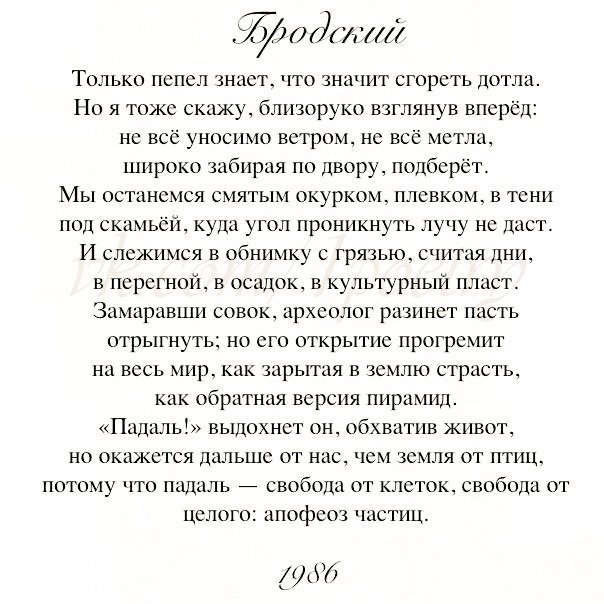

- Иосиф Бродский — На смерть друга

- Барто — Двояшки

- Николай Асеев — Друзьям

- Эдуард Асадов — Не могу понять

- Эдуард Асадов — Надежное плечо

- Эдуард Асадов — Моему старому другу

- Эдуард Асадов — Когда мне встречается в людях дурное

- Эдуард Асадов — Баллада о друге

- Эдуард Асадов — Жар-птица

- Эдуард Асадов — Студенты

- Эдуард Асадов — Разговор с другом

- Эдуард Асадов — Подруги

- Анна Ахматова — И в тайную дружбу с высоким

- Александр Пушкин — К другу стихотворцу

- Афанасий Фет — Ф.

Е. Коршу (На днях пускаемся мы в путь)

Е. Коршу (На днях пускаемся мы в путь) - Афанасий Фет — Ты мне простишь, мой друг, что каждый раз

- Афанасий Фет — Амур — начальник Гименея

- Федор Тютчев — В альбом друзьям

- Вероника Тушнова — Пусть друзья простят меня за то, что

- Георгий Граубин — Незнакомые друзья

- Константин Симонов — Дружба дружбой, а служба службой

- Владимир Орлов — Но зато друзья кругом

- Елена Благинина — Подарок

- Семён Гудзенко — Баллада о дружбе

- Барто — Мой друг

- Самуил Маршак — Друзья-товарищи

Дружба как культурный факт: невозвращенцы Бродский и Барышников

27 января в ставшем уже питерским хитом пространстве музея Бродского “Полторы комнаты” открылась выставка “Be good, Мышь”. Название, ребяческое и одновременно ностальгическое, — последние слова Бродского своему близкому другу Михаилу Барышникову, или попросту “Мыши”, как ласково и в шутку он его называл. Через несколько часов поэт ушел из жизни в кабинете собственной квартиры. Петербургский музей намеренно торопился открыть выставку 27 числа — в день рождения Барышникова. И это отнюдь не любезный символический жест, но имеющий прямое отношение к выставочным объектам. На протяжении 22 лет дружбы Бродский по случаю дня рождения дарил Барышникову свой поэтический сборник и подписывал его “стихами на случай”. 17 таких сборников из личного собрания Барышникова были переданы в дар петербургскому музею, и 15 из них впервые выставлены для зрителя в камерном проекте “Be good, Мышь”.

Через несколько часов поэт ушел из жизни в кабинете собственной квартиры. Петербургский музей намеренно торопился открыть выставку 27 числа — в день рождения Барышникова. И это отнюдь не любезный символический жест, но имеющий прямое отношение к выставочным объектам. На протяжении 22 лет дружбы Бродский по случаю дня рождения дарил Барышникову свой поэтический сборник и подписывал его “стихами на случай”. 17 таких сборников из личного собрания Барышникова были переданы в дар петербургскому музею, и 15 из них впервые выставлены для зрителя в камерном проекте “Be good, Мышь”.

Для начала несколько слов о самом музее, необходимых для понимания, что тут вообще происходит и почему выставка в крохотном экспозиционном пространстве имеет все шансы оказаться настоящим блокбастером. Открывшийся в 2020 году, еще новорожденный, музей Бродского по-своему феноменален. Едва ли охарактеризуешь его литературным в традиционном смысле. Отчаянно хочется назвать его “металитературным”, что будет вполне правомерно, если продраться сквозь плотную ткань рассуждений Беньямина. [1] На площадке “Полутора комнат” выставлены не являющиеся искусством или собственностью Бродского артефакты, но дающие ясное понимание особенностей его поэтики и духа времени, в котором создавались литературные произведения его авторства. Музей состоит из двух частей: мемориальной коммунальной квартиры, где поэт жил с 1955 по 1972 год, и примыкающей экспозиционной. В первой нет ничего, что неискушенный зритель ожидает увидеть в мемориальной комнате, чей образ хорошо обрисовывается в написанном уже в эмиграции эссе “Полторы комнаты”. Ни тебе книжной полки, которая когда-то могла вместить знаменитый «список Бродского». Ни тебе привезенной отцом из Китая печатной машинки Underwood, треск которой когда-то не могла заглушить даже тяжелая портьера, отделявшая уголок Бродского от родительского. Сейчас здесь голые стены с облупившейся краской в советском стиле (зеленый сверху, коричневый снизу), местами протертый и сохранивший подлинные следы от былой мебели паркет и дореволюционный мавританский декор.

Отчаянно хочется назвать его “металитературным”, что будет вполне правомерно, если продраться сквозь плотную ткань рассуждений Беньямина. [1] На площадке “Полутора комнат” выставлены не являющиеся искусством или собственностью Бродского артефакты, но дающие ясное понимание особенностей его поэтики и духа времени, в котором создавались литературные произведения его авторства. Музей состоит из двух частей: мемориальной коммунальной квартиры, где поэт жил с 1955 по 1972 год, и примыкающей экспозиционной. В первой нет ничего, что неискушенный зритель ожидает увидеть в мемориальной комнате, чей образ хорошо обрисовывается в написанном уже в эмиграции эссе “Полторы комнаты”. Ни тебе книжной полки, которая когда-то могла вместить знаменитый «список Бродского». Ни тебе привезенной отцом из Китая печатной машинки Underwood, треск которой когда-то не могла заглушить даже тяжелая портьера, отделявшая уголок Бродского от родительского. Сейчас здесь голые стены с облупившейся краской в советском стиле (зеленый сверху, коричневый снизу), местами протертый и сохранивший подлинные следы от былой мебели паркет и дореволюционный мавританский декор. Мемориальное пространство пустоты. Пространство, которое, как писал сам Бродский, «нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты». Задача «металитературного» музея Бродского — в материальном пространстве воплотить идею поэта о памяти и пустоте как о константе в противовес скоротечности жизни и сменяемости событий. «Идти к произведению от биографии автора нелепо. Но можно пойти к биографии от произведений» [2], — рассуждала Сьюзен Зонтаг в эссе «Под знаком Сатурна» о манере письма Вальтера Беньямина. К слову, Зонтаг боготворила Бродского и посвятила ему сборник с одноименным эссе. Эту же логику идти «к биографии от произведений» можно применить и к устройству «металитературного» музея. Здесь зрителю не детализируют хронологически жизнеописание героя, но с помощью цитируемых произведений приоткроют дверь к пониманию основных тем, с которыми работал Бродский всю жизнь, и только лишь намекнут на биографические обстоятельства, тому поспособствовавшие. Зрителя пригласят пройти в пространство осмысляемой Иосифом Александровичем «пустоты», центральной и в его стихах, и в музее, ему посвященном.

Мемориальное пространство пустоты. Пространство, которое, как писал сам Бродский, «нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты». Задача «металитературного» музея Бродского — в материальном пространстве воплотить идею поэта о памяти и пустоте как о константе в противовес скоротечности жизни и сменяемости событий. «Идти к произведению от биографии автора нелепо. Но можно пойти к биографии от произведений» [2], — рассуждала Сьюзен Зонтаг в эссе «Под знаком Сатурна» о манере письма Вальтера Беньямина. К слову, Зонтаг боготворила Бродского и посвятила ему сборник с одноименным эссе. Эту же логику идти «к биографии от произведений» можно применить и к устройству «металитературного» музея. Здесь зрителю не детализируют хронологически жизнеописание героя, но с помощью цитируемых произведений приоткроют дверь к пониманию основных тем, с которыми работал Бродский всю жизнь, и только лишь намекнут на биографические обстоятельства, тому поспособствовавшие. Зрителя пригласят пройти в пространство осмысляемой Иосифом Александровичем «пустоты», центральной и в его стихах, и в музее, ему посвященном. Насколько далеко это знакомство зайдет — решать зрителю.

Насколько далеко это знакомство зайдет — решать зрителю.

Вот и новая выставка “Be good, Мышь” в небольшой, но уютной эркерной экспозиционной комнате — не столько об истории дружбы, сколько о самой ее идее по Бродскому. «Я любил немногих. Однако — сильно», — в полной мере верно и о привычке Бродского дружить. Хотя уже упомянутая Зонтаг однажды пожаловалась на то, «как жестоко он поступал с некоторыми людьми. Он мог быть безжалостным». [3] К людям, моложе его самого, он и вовсе относился с некоторой насмешкой, «как старшеклассники относятся к приготовишкам». [4] А потому удивительно, что дружба Барышникова и Бродского вообще сложилась и сейчас, по прошествии лет, доказала статус неоспоримого культурного факта.

Они познакомились в 1974 году. Барышников — молодой артист балета, только-только эмигрировавший в Штаты. У Бродского на тот момент уже имелся двухлетний стаж эмигранта. Разница в 10 лет и в положении: 26-ти летний танцор против приглашенного поэта Мичиганского университета. Барышников помнит в деталях, как они впервые встретились в Нью-Йорке на вечере у общих знакомых — Григория и Лидии Грегори. “Он сидел, курил, очень рыжий такой, очень красивый. Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: «Михаил, присаживайтесь, есть о чем поговорить». Я присел рядом с ним, он мне дал сигарету, у меня руки дрожали, сердце билось, сигарета вот так в руке ходила…”. [5] В тот вечер они почти сразу перешли на “ты”, обменялись телефонами и через пару дней уже стали практически неразлучны. Так звучит официальная версия их знакомства. Хотя они вполне могли бы встретиться на два года раньше, в 72-м. Барышников на тот момент проживал в Ленинграде, где служил в театре оперы и балета имени Кирова. Бродский в то время издавался за рубежом, тайно вывозя книги из СССР, и доживал последние два месяца на родине. У них уже были общие близкие знакомые, среди прочих — балерина Мария Кузнецова. Их-то общую c Бродским дочь Анастасию Барышников вез из роддома на такси. В 72-м же Бродский напишет стихотворение “Похороны Бобо”, тайный и сложный шифр которого литературоведы и исследователи поэзии Бродского будут потом долго разгадывать.

Барышников помнит в деталях, как они впервые встретились в Нью-Йорке на вечере у общих знакомых — Григория и Лидии Грегори. “Он сидел, курил, очень рыжий такой, очень красивый. Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: «Михаил, присаживайтесь, есть о чем поговорить». Я присел рядом с ним, он мне дал сигарету, у меня руки дрожали, сердце билось, сигарета вот так в руке ходила…”. [5] В тот вечер они почти сразу перешли на “ты”, обменялись телефонами и через пару дней уже стали практически неразлучны. Так звучит официальная версия их знакомства. Хотя они вполне могли бы встретиться на два года раньше, в 72-м. Барышников на тот момент проживал в Ленинграде, где служил в театре оперы и балета имени Кирова. Бродский в то время издавался за рубежом, тайно вывозя книги из СССР, и доживал последние два месяца на родине. У них уже были общие близкие знакомые, среди прочих — балерина Мария Кузнецова. Их-то общую c Бродским дочь Анастасию Барышников вез из роддома на такси. В 72-м же Бродский напишет стихотворение “Похороны Бобо”, тайный и сложный шифр которого литературоведы и исследователи поэзии Бродского будут потом долго разгадывать. Поэтому когда в 74-м году они впервые лично встретились, им действительно было что обсудить.

Поэтому когда в 74-м году они впервые лично встретились, им действительно было что обсудить.

Свою дружескую привязанность Бродский, как и подобает приличному поэту, лучше всего выражал в стихах. Дни рождения, что собственные, что своих друзей, Бродский просто обожал и любил пышно праздновать. Он обычно приходил со стандартным набором: бутылкой чего-нибудь крепкого и листочком со стишком “на случай”. Барышников со смехом вспоминает, как в 91-м году Бродский принес ему свой сборник с написанным от руки посвящением “Нежной Мыши от одичавшего Кота” и прямо на месте быстренько накатал: “Нашей Мыши сорок три. У него пельмень внутри, у него болит колено, в очаге горит полено, из полена вьется дым и мы пьяные сидим”. [6] 15 таких своеобразных шутливых и метких авторских подписей, иногда даже с рисунками (котов, конечно же), представлены сейчас на выставке. Все — по случаю дня рождения Барышникова. Несмотря на то, что эти книги всегда оставались в его собственности и до сегодняшнего дня нигде не выставлялись, цитаты из этих стишков стали уже почти расхожими («Примите эту пьесу, сэр. Она — отрыжка СССР» 1984). Музейное пространство предлагает поменять привычную оптику и взглянуть на эти стихи не как на достояние общественности, но вернуть им первоначальный статус личных посланий, задуманных для конкретного человека. Дополняют и раскрывают эту мысль отобранные кураторами фотографии Бродского и Барышникова (многие из них сделаны самими героями), цитаты из интервью и фрагменты из культового спектакля «Бродский/Барышников» Алвиса Херманиса. В общем-то, нельзя сказать, что выставка утолит любопытство зрителя абсолютной новизной своих предметов (при условии, что зритель хоть немного погружен в тему). Да здесь этого и не требуется. Субъектность в проекте обретает сама история и память дружбы Бродского и Барышникова. В конце концов, убери всю визуальную поддержку и сделай комнату пустой — история останется автономной. Но без истории, без памяти, даже 15 подлинных сборников будут бессильны.

Она — отрыжка СССР» 1984). Музейное пространство предлагает поменять привычную оптику и взглянуть на эти стихи не как на достояние общественности, но вернуть им первоначальный статус личных посланий, задуманных для конкретного человека. Дополняют и раскрывают эту мысль отобранные кураторами фотографии Бродского и Барышникова (многие из них сделаны самими героями), цитаты из интервью и фрагменты из культового спектакля «Бродский/Барышников» Алвиса Херманиса. В общем-то, нельзя сказать, что выставка утолит любопытство зрителя абсолютной новизной своих предметов (при условии, что зритель хоть немного погружен в тему). Да здесь этого и не требуется. Субъектность в проекте обретает сама история и память дружбы Бродского и Барышникова. В конце концов, убери всю визуальную поддержку и сделай комнату пустой — история останется автономной. Но без истории, без памяти, даже 15 подлинных сборников будут бессильны.

Выставка «Be good, Мышь!» подсвечивает, как союз двух гениальных (каждого в своей области) людей породил культурные артефакты уже мирового значения. На территории музея личное не покидает границы творческого. Как и разделяемая Бродским и Барышниковым жажда свободы созидания и высказывания связывала их крепче, чем в других случаях родственные узы. Надо заметить, что успех такой небольшой, но крайне важной для понимания поэтики и личности Бродского выставки невозможен нигде, кроме Музея “Полторы комнаты” в Петербурге — главным образом благодаря его «мета-» потенциалу. Наконец, нам представлен новый переосмысленный литературный музей, под силу которому сделать на удивление посещаемую и достойную выставку из по сути пятнадцати автографов и нескольких фотографий.

На территории музея личное не покидает границы творческого. Как и разделяемая Бродским и Барышниковым жажда свободы созидания и высказывания связывала их крепче, чем в других случаях родственные узы. Надо заметить, что успех такой небольшой, но крайне важной для понимания поэтики и личности Бродского выставки невозможен нигде, кроме Музея “Полторы комнаты” в Петербурге — главным образом благодаря его «мета-» потенциалу. Наконец, нам представлен новый переосмысленный литературный музей, под силу которому сделать на удивление посещаемую и достойную выставку из по сути пятнадцати автографов и нескольких фотографий.

[1] Вальтер Беньямин, «О “мета-”».

[2] Сьюзен Зонтаг, “Под знаком Сатурна”, 92.

[3] Бенджамин Мозер, «Сьюзен Зонтаг. Женщина, которая изменила культуру XX века», C. 433.

[4] Соломон Волков, «Диалоги с Иосифом Бродским», C. 158.

[5] Из статьи Улдиса Тиронса «Будь хорошим, Мышь!»

[6] Там же.

Симус Хини и Джозеф Бродский: поэтическая дружба

Симус Хини впервые встретил Джозефа Бродского на Международном фестивале поэзии в Лондоне в июне 1972 года. Хини вспоминал: «Мое первое впечатление о нем… возраста, бросая наполовину пробные, наполовину подозрительные взгляды, какие бросает любой молодой поэт на серьезном поэтическом чтении». Хини, опубликовавший три хвалебных сборника стихов, был очарован невзрачным Бродским — невысоким, рыжеволосым, лысеющим, в русской одежде и с сильным акцентом: «Было что-то загадочное и живительное в этом белокуром, подтянутом строен мужчина в красной рубахе, родившийся [в 1940] годом позже, чем я, но уже отмеченным и вошедшим в историю».

Хини вспоминал: «Мое первое впечатление о нем… возраста, бросая наполовину пробные, наполовину подозрительные взгляды, какие бросает любой молодой поэт на серьезном поэтическом чтении». Хини, опубликовавший три хвалебных сборника стихов, был очарован невзрачным Бродским — невысоким, рыжеволосым, лысеющим, в русской одежде и с сильным акцентом: «Было что-то загадочное и живительное в этом белокуром, подтянутом строен мужчина в красной рубахе, родившийся [в 1940] годом позже, чем я, но уже отмеченным и вошедшим в историю».

Бродский был осужден и посажен в тюрьму за то, что объявил себя поэтом, и мог сказать вместе с Уолтом Уитменом: «Я человек, я страдал, я был там». Хини писал, что «арест и суд над Бродским советскими властями в 1960-х годах и его последующая ссылка в трудовой лагерь под Архангельском были конкретно связаны с его приверженностью поэтическому призванию — социально паразитическому призванию, по мнению обвинения. Это превратило его дело в нечто вроде международной известности и обеспечило ему немедленную известность, когда он прибыл на Запад». Он видел Бродского как легендарную девятку.0005 поэта нон грата , как мужественный воин и мученик, пожертвовавший своей свободой ради искусства: «Джозеф был своего рода поэтическим самураем, полностью бдительным, полностью обученным своему искусству, немного ослепляющим и немного Опасность. Мы слышали о его неповиновении Советам и относились к этим вещам как к мальчишеским поступкам поэтического героя».

Он видел Бродского как легендарную девятку.0005 поэта нон грата , как мужественный воин и мученик, пожертвовавший своей свободой ради искусства: «Джозеф был своего рода поэтическим самураем, полностью бдительным, полностью обученным своему искусству, немного ослепляющим и немного Опасность. Мы слышали о его неповиновении Советам и относились к этим вещам как к мальчишеским поступкам поэтического героя».

Во время написания биографии Роберта Фроста я спросил Бродского, встречался ли он с поэтом-старшим во время своего визита в Россию в августе-сентябре 1962 года, когда у Фроста была знаменитая спорная беседа тет-а-тет с Никитой Хрущевым. В письме от 11 февраля 19 г.95 Бродский с иронией и остроумием писал: «Увы, должен сообщить вам, что я не встретил Мороза в его приезде в Россию. На момент его пребывания в моем родном городе [Ленинграде] я находился за решеткой». Герой Бродского Осип Мандельштам, умерший в 1938 году от холода и голода в ГУЛАГе, заметил, что «поэзию уважают только в России — там, где за нее убивают».

Подобно князю, унаследовавшему престижную династию, Бродский получил наложение рук от Анны Ахматовой и вдовы Мандельштама Надежды в России и от Одена в Америке и стал сыновним продолжателем двух великих поэтических традиций. Хини отметил, что «мы все осознавали Бродского как человека момента с тех пор, как он приземлился в Австрии в качестве гостя Одена». Небрежно описывая насилие в Северной Ирландии, как если бы это была вечеринка, он предположил, «что мое выступление в Белфасте могло представлять для него [политический] интерес, поскольку к тому времени бомбежки и стрельба были в самом разгаре».

В своем влиятельном предисловии к книге Бродского « избранных стихотворений » (1973) Оден неопределенно, но с энтузиазмом назвал его традиционалистом, интересующимся «личными встречами с природой, человеческими артефактами, любимыми или почитаемыми людьми, а также размышлениями о человеческом состоянии, смерти , и смысл существования… Я без колебаний заявляю, что по-русски Иосиф Бродский должен быть поэтом первого порядка».

Хотя Бродский был эгоистичным и драчливым, Хини восхищался его недостатками и всегда оказывал ему великое уважение и превосходство. У двух поэтов были важные общие черты. Ирландский католик и русский еврей, родившиеся с разницей в год и далекие от центров англоязычной поэзии, оба были вовлечены в жестокую политику. Их сблизил живой интерес к Данте и Донну, и оба опубликовали (вместе с Дереком Уолкоттом) свою трехстороннюю книгу.0005 Посвящение Роберту Фросту (1996).

Хини хвалил Бродского в интервью и написал дань уважения, когда он получил Нобелевскую премию. Он терпеливо переносил догматические и порой невежественные утверждения Бродского, а также его хромые английские стихи, защищал его нападки на Евгения Евтушенко и выражал сочувствие, когда умерла мать Бродского. Он написал Бродскому некролог, выступил на его панихиде, посетил его старую квартиру в Петербурге и сочинил о нем два стихотворения. Хотя Хини переводил Софокла, Вергилия, Данте, Беовульфа, ирландских поэтов, шотландского Роберта Генрисона, польских и чешских писателей, он никогда не переводил Бродского, который настоял бы на исправлении своего произведения. Эгоцентричный и саморекламный Бродский не писал о Хини. Без издания писем Бродского и тщательной биографии мы видим их дружбу только с благоговейной точки зрения Хини.

Эгоцентричный и саморекламный Бродский не писал о Хини. Без издания писем Бродского и тщательной биографии мы видим их дружбу только с благоговейной точки зрения Хини.

Бродский, многолетний аутсайдер в России, был с энтузиазмом усыновлен в Америке. Его переводили такие выдающиеся поэты, как Ричард Уилбур и Энтони Хехт, и он дал шестьдесят поэтических чтений в течение первых восемнадцати месяцев в своей новой стране. Он опубликовал свою работу в New York Review of Books , был избран поэтом-лауреатом США и получил выдающиеся профессорские звания, стипендию Гуггенхайма, членство в Американской академии, премию Национального кружка книжных критиков за критику, почетные докторские степени Оксфорда. и Йель, премия Макартура и Нобелевская премия, которых Оден, которого Бродский справедливо считал бесконечно выше себя, так и не получил. Короче говоря, после смены империй он получил все награды и почести, которые американский художественный и интеллектуальный мир мог воздать поэту.

За исключением физической красоты и успешного самоубийства (хотя однажды он и порезал себе вены), Бродский обладал всеми нелитературными качествами, которые укрепляли его репутацию. Он бросил школу в пятнадцать лет, что позволило расцвести его оригинальности, и получил необычный опыт работы геологом в Сибири. Его стихи были осуждены, подавлены и помещены в подполье в России. Он проявил мужество и стоическое неропотство как еврей, ставший жертвой советских преследований, стал легендой, когда стенограмма суда над ним была опубликована на Западе, провел время в психиатрических больницах и тюрьмах, был отправлен в суровую ссылку за Полярный круг. . Он получил трагическую власть от нескольких сердечных приступов, операций на сердце и угрозы ранней смерти. Он жил скромно, щедро помогал русским изгнанникам, был личностью подавляющей, харизматичной в речи и в сильно акцентированном бардовском распеве своих стихов. Он быстро выучил английский и много публиковался на своем новом языке. Хотя его невольное изгнание было удачным побегом, а его жизнь в Америке несравненно лучше, чем в России, он потерял свою страну, свой язык, своих родителей, своих любовников и своих детей.

Как и большинство людей, Хини был глубоко впечатлен зажигательным характером Бродского и разговором, его пламенным исполнением и преподаванием. Он был блестящим оратором, который заставлял всех спешить, чтобы не отставать от его словесной пиротехники. Хини сказал, что Бродский был «как звезда, волнение, трансформер. Темп убыстрялся, когда он поступал в компанию, планка повышалась, удаль росла, подвиги становились зрелищнее… Как будто какой-то подземный кабель начал нести полное напряжение, и вся сеть зашипела… Его интеллектуальная готовность была почти дикий. Разговор достиг мгновенного вертикального взлета, и никакое замедление было невозможным… Слова были для него чем-то вроде высокого октана, и он любил, чтобы они приводили его в движение, куда бы они его ни приводили».

Но была и оговорка о штрафах за нераскаянный диктат Бродского. Он утверждал, что знает об английской поэзии больше, чем лучшие поэты, пишущие по-английски. Он был угнетен и чувствовал потребность доминировать. «Иосиф любил устанавливать законы; конечно, — согласился Хини. «Даже среди друзей он вел себя как босс-поэт; но если бы вы пользовались его уважением, он бы взял то, что вы должны были дать. Он не мог не говорить ex cathedra [или ex synagoga], теряя свой собственный талант». Бродский также имел упрямое и раздражающее слепое пятно в отношении любимого поэта Хини: «Однажды он сказал мне, что рифмы Йейтса оставляют желать лучшего, и на этом этапе я чувствовал, что он слишком далеко зашел в своей уверенности, чтобы его можно было обучить».

«Иосиф любил устанавливать законы; конечно, — согласился Хини. «Даже среди друзей он вел себя как босс-поэт; но если бы вы пользовались его уважением, он бы взял то, что вы должны были дать. Он не мог не говорить ex cathedra [или ex synagoga], теряя свой собственный талант». Бродский также имел упрямое и раздражающее слепое пятно в отношении любимого поэта Хини: «Однажды он сказал мне, что рифмы Йейтса оставляют желать лучшего, и на этом этапе я чувствовал, что он слишком далеко зашел в своей уверенности, чтобы его можно было обучить».

Хини взял название влиятельной книги Альберта Лорда «Певец сказок » (1960) о балканских бардах, которые поют свои стихи, в честь того, что Бродский получил Нобелевскую премию. Свое исполнение он сравнивал с музыкой русской балалайки: «Он привнес новую живость и серьезность в дело поэтических чтений… Как будто дали волю жесткому, толстострунному и глубоко настроенному инструменту. Были жалобы и напряжение, турбулентность и согласованность. Я никогда не был в присутствии читателя, который был бы так явно поэтом в момент чтения».

Я никогда не был в присутствии читателя, который был бы так явно поэтом в момент чтения».

Бродский был вдохновляющим учителем в Мичиганском университете и колледже Маунт-Холиок, и Хини придавал положительное значение своим догматическим заявлениям: «Никто так не любил устанавливать законы, как он, в результате чего его слава учителя начала распространился, и некоторые аспекты его практики стали имитироваться. В частности, его настойчивость в том, чтобы ученики выучили и прочитали несколько стихотворений наизусть, оказала значительное влияние на школы творческого письма по всей территории Соединенных Штатов, а также его защита традиционной формы, его концентрация на вопросах размера и рифмы, а также его высокий рейтинг поэтов-немодернистов. такие как Роберт Фрост и Томас Харди, также имели общий эффект пробуждения старой поэтической памяти». К сожалению, благотворный совет Бродского не прижился, и бесконечно множащиеся курсы творческого письма поощряли самодовольный свободный стих, без технических навыков, который был не более чем «деликатной» прозой в ломаных строках. Хини мог бы добавить, что Бродский, обожавший Чеслава Милоша, пробудил англоязычный интерес к восточноевропейским писателям, которых с энтузиазмом продвигали Тед Хьюз и Филип Рот.

Хини мог бы добавить, что Бродский, обожавший Чеслава Милоша, пробудил англоязычный интерес к восточноевропейским писателям, которых с энтузиазмом продвигали Тед Хьюз и Филип Рот.

В июне 1987 года, за несколько месяцев до того, как Бродский получил Нобелевскую премию, он вступил в ожесточенную публичную полемику с Евгением Евтушенко, пожилым советским поэтом и послом культуры. Преданно защищая Бродского, Хини, который никогда бы не напал на собрата-поэта, заявил: «Он был пренебрежительным, но не распространялся об этом. Его действия говорили громче, чем его слова. Он ушел из Американской академии искусств и литературы, когда Евтушенко был избран ее членом. Когда он говорил о них, это походило на то, как Вергилий говорил с Данте о проклятых в их кругах: он велел вам наблюдать и быстро проходить мимо». На самом деле в New York Times от 20 июня, Бродский продолжал об этом и выступил с громким, довольно жестоким выпадом:

«Я не могу с чистой совестью поддерживать членство в организации, которая таким образом полностью скомпрометировала свою целостность… член истеблишмента своей страны, и он ужасно лжет о Соединенных Штатах своим русским читателям… Он бросает камни только в официально санкционированные и одобренные направления. Мне кажется неприличным и скандальным иметь его в качестве почетного члена Американской академии, как будто он представляет всех русских поэтов».

Мне кажется неприличным и скандальным иметь его в качестве почетного члена Американской академии, как будто он представляет всех русских поэтов».

Хотя Евтушенко был хорошо известен в западных литературных кругах своими стихами, посвященными советскому антисемитизму и сталинскому террору, Бродский утверждал, что «он занимал обе позиции только тогда, когда это было безопасно».

Как обычно, Бродский не представил никаких доказательств своего нападения и оспаривания права Академии избирать своих членов. Поскольку Бродский царствовал в Америке, Евтушенко не «представлял всех русских поэтов», а его стихи, осуждающие антисемитизм и сталинский террор, уж точно не были «официально санкционированы и одобрены». Хотя Бродский, по словам Хини, занимал возвышенную вергилианскую позицию, его мотивы, а также аргументы были сомнительными.

Хотя Евтушенко был просоветским, а не антисоветским, как Бродский, он был грозным соперником. Высокий красивый сибиряк был ярким, театральным и популярным исполнителем. Автор «Бабьего Яра» (1961) о расправе над евреями на оккупированной нацистами Украине имел международную известность. У двух темпераментных русских были ожесточенные личные, поэтические и политические ссоры, и Бродский назвал его саморекламой, лакеем и дерьмом. Бродский был выслан из России; Евтушенко восхищались и в России, и в Америке. Ревнивый и пренебрежительный, Бродский хотел быть единственным благородным и превосходным русским поэтом и ведущим кандидатом на Нобелевскую премию в том году. Как Александр Поуп сказал о Джозефе Аддисоне, Бродский был «подобно турку, у трона не было соперников».

Автор «Бабьего Яра» (1961) о расправе над евреями на оккупированной нацистами Украине имел международную известность. У двух темпераментных русских были ожесточенные личные, поэтические и политические ссоры, и Бродский назвал его саморекламой, лакеем и дерьмом. Бродский был выслан из России; Евтушенко восхищались и в России, и в Америке. Ревнивый и пренебрежительный, Бродский хотел быть единственным благородным и превосходным русским поэтом и ведущим кандидатом на Нобелевскую премию в том году. Как Александр Поуп сказал о Джозефе Аддисоне, Бродский был «подобно турку, у трона не было соперников».

В отличие от этого сарказма, Хини описал близкие по духу, вдохновляющие вечера в Бостоне с Бродским и Дереком Уолкоттом, когда трое поэтов преподавали в Массачусетсе и еще не выиграли то, что Хемингуэй назвал «шведским делом»: в вашей первой клике в качестве молодого поэта со всей вашей первоначальной жадностью к товарам и сплетням поэзии мгновенно освежились. Стихи цитируют, а поэтов хвалят или порицают экстравагантно; обменялись анекдотами; рассказывали анекдоты; но за всем этим подшучиванием и весельем скрывался в каждом из нас аппетит старателя к следующему стихотворению, которое мы могли бы написать сами. Мы были в восторге от компании друг друга, и это поддерживало в каждом из нас важнейший законодатель стандартов».

Мы были в восторге от компании друг друга, и это поддерживало в каждом из нас важнейший законодатель стандартов».

Хини и Бродский снова встретились в Ирландии в начале 1988 года, вскоре после того, как Бродский получил блестящий приз в Стокгольме. Тогда он был менее воинственным и более конфиденциальным в отношении своей постоянно далекой семьи. Хини заметил, что «устье реки Лиффи очень напомнило Джозефу набережные Санкт-Петербурга, и он более интимно, чем раньше, говорил о своей семье и своей первой жизни в России. Я не имею в виду, что он делился секретами, просто его нежность и потеря были более очевидными, более готовыми раскрыться».

Несколькими годами ранее, в июне 1983 года, Хини отправил Бродскому письмо с соболезнованиями в связи со смертью его матери, которую ему не давали видеть, когда она умирала: «Пришел внезапный шок. Я никогда не принимал во внимание, что твои родители все это время были рядом с тобой. Я по глупости предположил, что твое духовное состояние. .. одиночества и запредельности было каким-то абсолютным состоянием.

.. одиночества и запредельности было каким-то абсолютным состоянием.

Хини видел Роберта Лоуэлла всего за шесть дней до его смерти 19 сентября.77 лет, и последний раз встречался с Бродским в Нью-Йорке в январе 1996 года, за три недели до его смерти. (Не стал ли он суеверным?) Хорошо осознавая свой поэтический гений, Бродский отказывался заботиться о себе должным образом. Хини вспоминал, что «дорогой, неустрашимый и находящийся под угрозой исчезновения Джозеф» был в ужасном состоянии и обречен на скорую смерть: «Он выглядел ужасно, сгорбленный, бледный, запыхавшийся, все еще курящий, и мы, конечно, знали, что у него было тяжелое сердечное состояние. очень плохо: он не мог устроиться за [обеденным] столом, просто входил и выходил между сигаретами… Хотя я знал, что он жил под угрозой, хотя я знал, что он перенес несколько операций шунтирования и видел с в моих собственных глазах состояние, в котором он находился, что-то во мне просто отказывалось рассматривать его смерть как неминуемую возможность». Он просто не хотел терять своего драгоценного друга.

Он просто не хотел терять своего драгоценного друга.

Некролог Хини о Бродском появился в газете New York Times 3 марта 1996 года. Он вспоминал «пламенную и порывистую чувствительность Бродского», его редкое сочетание блеска и сладости. Вспоминая свои «общие секреты» в Ирландии, Хини сказал, что их дружба была похожа на встречу с конрадианцем, «делящим секреты». Он также заметил, что, поскольку Бродский, несмотря на слабое сердце, всегда казался несокрушимым, «друзьям было трудно признать, что он в опасности. Интенсивность и смелость его гениальности плюс явное возбуждение от пребывания в его компании не давали вам подумать об угрозе его здоровью… Говорить о нем в прошедшем времени кажется оскорблением самой грамматики». Вторя фразе «ваш дар пережил все это» в элегии Одена о Йейтсе, Хини заметил с поразительным сравнением: «Печать — это то, что мы имеем о нем сейчас, и он выживет за ее черными линиями, в ритме его поэтического размера или его прозы». аргументы, как пантера Рильке, вышагивающая за черной решеткой».

На следующей неделе Хини прочитал позднюю поэму Бродского «Подъем» в соборе св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Сначала Бродский просыпается с надеждой на нежном рассвете от крылатых существ, облаков, солнца, неба и океанского восклицания:

Птицы знакомятся с листьями.

Наемные работники закатывают рукава.

В кирпичной зловонной общаге просыпаются мальчики

, залитые спермой.

Чрезвычайно сжатое и запутанное стихотворение затем становится мрачным, когда поэт стоически, без утешения, сталкивается с суровой реальностью человеческого существования. Он заканчивается четырьмя сильными односложными словами, которые перекликаются с фразой Роберта Фроста «Nothing Gold Can Stay». Бродский заключает:

ни с чем не мириться, чью

компанию мы не можем потерять

укрепляет скалы и — довольно быстро —

сердца. Но камни выдержат.

Непонятно, почему Хини выбрал это гномическое стихотворение и поняли ли его зрители.

Как заметил Деннис О’Дрисколл, английские стихи Бродского «могут быть лингвистически запутанными, синтаксически запутанными, совершенно неверно оцененными, не говоря уже о ритмической неубедительности». В июне 2003 года, читая и читая лекции в Санкт-Петербурге, Хини посетил Дом Ахматовой на Фотанке и квартиру семьи Бродских — совершенно «торжественный, сладкий, скорбный, незабываемый момент».

В июне 2003 года, читая и читая лекции в Санкт-Петербурге, Хини посетил Дом Ахматовой на Фотанке и квартиру семьи Бродских — совершенно «торжественный, сладкий, скорбный, незабываемый момент».

Хини написал два стихотворения о Бродском. Первая, «Lauds and Gauds for a Laureate» о молитвах и торжествах, представила чтение Бродского в Американском репертуарном театре в Кембридже, штат Массачусетс, 15 февраля 1988 года. Вместо обычного формального и фамильярного изложения стихотворение походило на остроумное пролог к пьесе, написанной с множеством офф-рифм (горячих слов/гласности) в балладном стиле Роберта Бёрнса. В стихотворении упоминаются Сталин и Большой Брат Оруэлла, Шекспир и Уолкотт, а также любимый образ Хини — «землекоп, работающий против времени».

Хини сказал, что стихотворение возникло из выступления Бродского «о том, как он однажды бросил вызов властям исправительно-трудового лагеря в Сибири, отказавшись остановиться, когда они сочли, что одно из его наказаний затянулось. Ему дали задание расколоть бревна, но когда они указали, что он сделал свое дело, Джозеф отказался сложить топор и продолжал и продолжал, раскалывая и раскалывая, в ярости от нелепости, обнажая ее своим чрезмерность. На мой взгляд, этот топор перепутался с замечанием Кафки о том, что «книга должна быть топором для замерзшего моря внутри нас». Позже Хини объяснил, что «муза Бродского была, по сути, детектором лжи».

Ему дали задание расколоть бревна, но когда они указали, что он сделал свое дело, Джозеф отказался сложить топор и продолжал и продолжал, раскалывая и раскалывая, в ярости от нелепости, обнажая ее своим чрезмерность. На мой взгляд, этот топор перепутался с замечанием Кафки о том, что «книга должна быть топором для замерзшего моря внутри нас». Позже Хини объяснил, что «муза Бродского была, по сути, детектором лжи».

Но инструмент Джозефа — не лопата.

Топор со льдом на лезвии

Больше нравится ему.

Он раскалывает ледяное море внутри

И потом, Ты солгал! Ты соврал! Ты соврал!

Звенит эхо.

Хини также вспоминает их памятную встречу в Дублине:

В Ирландии, на стене гавани,

Среди судоходных путей и всего

Эти чайки и олуши,

Джозеф, я не забуду тот день

Мы провели в прошлом году в Дублин Бэй

Обсуждение сонетов.

Последняя строфа напрямую обращается к нетерпеливой публике, когда Бродский волшебным образом появляется на сцене, чтобы выпустить джинна из бутылки своего славянского искусства:

Так пусть ваши ожидания трепещут

Теперь эти реальные присутствия собираются

И огни приглушаются,

Когда они раскопайте кувшины и нажмите

Замки настежь на Славике

Словарный клад Поэта.

Элегия Хини о Бродском, «Audenesque» (2001), представляет собой блестящее и остроумное проявление силы, использующее семисложные рифмованные куплеты из третьей части «Памяти У. Б. Йейтса» Одена:

Земля, прими почетного гостя:

Уильям Йейтс похоронен:

Пусть лежит ирландский корабль

Опустошенный от своей поэзии.

Йейтс и Бродский оба умерли 28 января: Йейтс в 1939 году, Бродский в возрасте пятидесяти пяти лет в 1996 году. Адаптируя некоторые памятные фразы Одена, Хини передает живую и привлекательную личность Бродского. Он повторяет застывшие от ледоруба образы из «Лаудов и Гаудов» и упоминает Архангельск, где Бродский отбывал подневольные работы. Как и в стихотворении Одена, ледяная погода соответствует состоянию умершего поэта:

Дублинский аэропорт замёрз в морозе,

Трупное окоченение в твоей груди…

Лед архангельской силы,

Лед этого сурового двуликого месяца,

Лед, как у Данте в глубоком аду

Сердце замораживает колодец.

Затем Хини оживляет Бродского воспоминаниями об их дружбе, когда они читали чтения в Амхерсте. Бродскому бы понравилась корявая рифма первого двустишия:

Перечная водка, которую вы произвели

Однажды в западном Массачусетсе

С чтением, которое должно начаться

Согрел мой дух и сердце.

Освобожденный от гнета России, где он был политзаключенным, Бродский радовался

Неполиткорректно

Анекдоты про секс и секту,

Все против шерсти,

Пьянство, курение как паровоз.

Повторяя «поезд» в следующей строке, Хини также вспоминает, что они поменяли направление возвращения Ленина на Финляндский вокзал в Петроград:0067 Обмен рукописями и остротами,

Мы оба любим щелкать кнутами.

В мягком упреке Хини заметил, что в самодовольных особенностях английского стиха Бродского «английское ухо натыкается на фонетический элемент, одновременно одушевленный и искаженный… некоторая метрическая странность, особенно в вопросе enjambment»:

Нагромождение застрявших анджамбов

Пока ты поднимался выше вершины,

Нос в воздухе, ступня на пол,

Ревущий английский, как машина.

Хини увидел, что хитрый и идеалистичный Бродский обладал грозным умом, эрудицией и интуицией. Он проявил абсолютную веру в высшую ценность великого искусства и точно показал, «что делает все предприятие поэзии таким ценным для нашего вида».

язык изгнания, дружбы и времени» Мэгги Каст – журнал «Еще один Чикаго» , богато украшенный театр изящных искусств в Бостоне. В отличие от окружающих скульптурных золотых ангелов и замысловатых завитков, серый закрытый дом занимает пустую сцену без занавеса. Беседка, солярий, ветхая

дача , дача? Когда зажигаются огни сцены, мы видим скульптурного купидона в набедренной повязке снаружи дома, возле крыши. На скамейке перед домом стоит катушечный магнитофон, а другой ждет хозяина. Медленно структура становится полупрозрачной, затем прозрачной, и мы видим сквозь множество оконных рамок в стенах и двери. Внутри пол выложен плиткой, а на нем стоит стул и ведро. Мерцающие лампочки создают впечатление блеклой элегантности и ностальгического настроения. Мы находимся в вневременном настоящем поэзии, в лиминальном месте, которое позволяет видеть, но «сквозь тусклое стекло».

Мы находимся в вневременном настоящем поэзии, в лиминальном месте, которое позволяет видеть, но «сквозь тусклое стекло».Маленький, почти эльфийский человечек входит в дом сзади, едва заметный, а затем выходит через парадную дверь внизу сцены с чемоданом в руках. Человек куда-то ушел, куда-то едет. Он садится на скамейку и открывает чемодан, достает две книги, бутылку и будильник, делает глоток, листает страницы, размышляет. Время идет, медленно.

Мужчина Михаил Барышников, советский эмигрант, бывший артист балета, современный танцор, ведущий танцев, а ныне актер. Он начинает читать по-русски стихи своего дорогого друга, покойного поэта Иосифа Бродского. Выслан из СССР в 19В 72 года Бродский познакомился с Барышниковым, когда тот через два года дезертировал. Новые переводы стихов Джейми Гэмбрелла прокручиваются вверху набора, точно в темпе чтения.

«Что делает это таким сложным, — сказал Гэмбрелл журналу Los Angeles Review of Books, , — так это то, что это не перевод, который можно читать на бумаге. Текст важен, но он не должен слишком отвлекать». Музыка «God’s Chorus of Crickets» Джима Уилсона (на самом деле запись сверчков, замедленная) появляется и исчезает на протяжении всего шоу, с дополнительной музыкой латвийского музыканта Карлиса Тоне. Комбинированный эффект потусторонний, своего рода небесный хор.

Текст важен, но он не должен слишком отвлекать». Музыка «God’s Chorus of Crickets» Джима Уилсона (на самом деле запись сверчков, замедленная) появляется и исчезает на протяжении всего шоу, с дополнительной музыкой латвийского музыканта Карлиса Тоне. Комбинированный эффект потусторонний, своего рода небесный хор.

Сейчас январь, и я путешествовал на Мегабусе в Бостон из Нью-Йорка с моей дорогой подругой, которая недавно потеряла дочь, поэтому ее личное горе витает в воздухе, когда мы погружаемся в чувство утраты спектакля, его русскую меланхолию. . И она, и я — бывшие танцоры, и мы видели, как Барышников расширил свой диапазон от блестящего исполнения классического балета до партнерства с Твайлой Тарп в современном танце и более глубокой передачи характера в качестве актера. Я несколько лет назад видел его в спектакле

Вскоре Барышников встает со скамейки и снова входит в дом, где его видно, но частично заслоняют оконные рамы. Он танцует? Нет, в обычном смысле больших телодвижений, прыжков и падений. Да, с тонкостью, соответствующей словам, а иногда и буквально, как, например, когда его руки приобретают порхание бабочки сразу после того, как он спрашивает: «Должен ли я сказать, что ты мертв? Ты прожил всего один день. Сколько грусти в шутке Творца». Одна рука танцора тщательно ползет вверх по стеклу, затем соединяется с другой, превращаясь в пару крыльев. Летящие руки несут человека внутрь дома и наружу, его голос выражает размышления Бродского о мимолетности времени.

Позже танцор иллюстрирует «Вращение, как шаман в комнате/ Я обматываю его пустоту вокруг себя клубком», вращаясь так быстро, что его волосы встают дыбом. Чаще движение абстрактное, воплощение духа стихотворения, способ помочь зрителю проникнуть в него и остаться там. Внутри стихов, внутри этого переходного дома мы присоединяемся к Бродскому в его поисках смысла перед лицом изгнания, а Барышников, отдавая дань уважения своему другу, наделяет голос физической субстанцией.

*

«Я сказал Мише, ты должен представить, что ты не один на сцене. Есть два человека, и между ними что-то происходит, какая-то тайна», — сказал режиссер спектакля Алвис Херманис, руководитель Нового Рижского театра в Риге, Латвия, где в 2015 году состоялась премьера спектакля. York Times из Милана. Его идея ярко иллюстрируется, когда голос Барышникова становится более глубоким и приобретает ритмическую каденцию, почти распевную (все по-русски). «Я путешествовал по степям, которые помнят гуннов». Двумя строками позже, к встревоженному удивлению Барышникова, вступает в дело записанный голос Бродского, говорящего с той же интонацией: «Я открыл свои сны выходу конвоя/ Пожрал хлеб ссылки и не оставил ни крошки». Магнитофон на сцене подтверждает наше ощущение, что Бродский присутствует, его выгоняют из дома, даже когда его голос достигает наших ушей. Этот дуэт становится для меня самым драматичным моментом произведения. У этих двоих действительно есть общий секрет, и они делятся им с нами.

Повсюду смены настроения и сюжета отмечены легкими изменениями, выразительно разработанными Лаурисом Йохансонсом. Свет превращает декорации из ветхого руин, где вспыхивают искры и дымятся выключатели, в ярко расцвеченный садовый домик, когда Барышников начинает новое стихотворение: «Взглянем в лицо трагедии. Давайте посмотрим на его складки», и продолжает: «Давайте кувыркаемся в ее объятия с развратным пылом» и «Ах! Вдыхать ее вонь подмышек и фекалий. Острые вспышки света на съемочной площадке могли быть «дряблыми обломками» трагедии. Двери оставлены открытыми, что позволяет нам ясно видеть Барышникова, который корчится в кресле в судорожной шутовской сатире на болезни и разложение. Здесь скорбь Бродского о короткой жизни красоты сменяется яркой визуализацией и свирепым объятием разрушительного действия болезни и смерти. Три операции на сердце до того, как ему исполнилось сорок, и его быстро приближающаяся кончина продемонстрировали ему эти разрушительные действия воочию. Это горькое изображение контрастирует с элегическим тоном шоу.

Внезапно будильник, извлеченный из чемодана в начале шоу, звенит хриплой трелью, и Барышников хладнокровно его выключает. Время идет, и Бродский не дает забыть о его прохождении. В интервью 1982 года Свену Биркертсу в The Paris Review он сказал: «Однако, если подытожить, мой главный интерес — это природа времени. Вот что меня больше всего интересует. Что время может сделать с человеком». Он боролся со временем поэзией. По его словам, стихотворение было «языковой игрой для реструктуризации времени». В течение полуторачасового шоу время лишает Барышникова черной куртки и жилета. Он закатывает штаны до колен и раскрашивает лицо и грудь в белый цвет, становясь все более абстрактным по мере того, как обретает силу слов Бродского.

*

Мы с другом смотрели шоу с задней части основного зала, и я знал, что упустил некоторые детали. Позже я посмотрела крупные планы на YouTube и увидела один из источников той эмоциональной напряженности, которую я чувствовала. Лицо и руки Барышникова подробно говорят о любви и тоске, его выражения и жесты сосредоточены, так же точны, как слова Бродского; движения были точны, но Барышников не пытался иллюстрировать поэзию строчка за строчкой.

Лицо и руки Барышникова подробно говорят о любви и тоске, его выражения и жесты сосредоточены, так же точны, как слова Бродского; движения были точны, но Барышников не пытался иллюстрировать поэзию строчка за строчкой.

*

«Пантомима» была плохим словом для меня и моих друзей, когда мы были молодыми учениками танцев, изучая технику Марты Грэм у Этель Батлер, участницы первой труппы Грэм. Мы презирали устоявшийся словарь жестов, используемый для передачи повествования в классических сюжетных балетах, и произносили слова с рычанием. Позже я немного изучил пантомиму с Этьеном Декру и задумался о своем снобизме, но часть гения раннего современного танца заключалась в том, чтобы разорвать прямую связь между жестом и словом.

В начале 20 -го -го века, когда Айседора Дункан сбросила и корсеты, и туфли, чтобы станцевать «Марсельезу» в салонах Парижа и Советского Союза, дерзость ее одной обнаженной груди и текст песни сообщила о своих революционных устремлениях. Мим был не нужен. Костюмы и характерные для культуры движения идентифицировали этнические танцы Рут Сен-Дени и Теда Шона без использования слов. Марта Грэм, начавшая с компании Denishawn, разработала свой собственный интуитивный словарь, который избегал любых буквальных движений, чтобы исследовать эмоциональные глубины. В ней Letter to the World , премьера которого состоялась в 1940 году, она объединила движение со стихами Эмили Дикинсон, чтобы создать психологическое исследование поэта, а не интерпретацию стихов. Драматический жест и эмоциональное выражение были обнаружены и в произведениях других художников раннего Нового времени.

Мим был не нужен. Костюмы и характерные для культуры движения идентифицировали этнические танцы Рут Сен-Дени и Теда Шона без использования слов. Марта Грэм, начавшая с компании Denishawn, разработала свой собственный интуитивный словарь, который избегал любых буквальных движений, чтобы исследовать эмоциональные глубины. В ней Letter to the World , премьера которого состоялась в 1940 году, она объединила движение со стихами Эмили Дикинсон, чтобы создать психологическое исследование поэта, а не интерпретацию стихов. Драматический жест и эмоциональное выражение были обнаружены и в произведениях других художников раннего Нового времени.

Мерс Каннингем танцевал в Letter to the World , а затем стал пионером постмодернистского танца, бросая вызов как рассказыванию историй, так и выражению чувств. Он стремился упорядочить связи движения, текста, музыки и декораций, а также упорядочить последовательности движений. В How to Pass, Kick, Run and Fall, , премьера которого состоялась в 1965 году, он сотрудничал с композитором Джоном Кейджем, который сопровождал танец своими одноминутными рассказами, сборником под названием Indeterminacy , прочитанным в случайном порядке. В 2015 году Билл Т. Джонс отдал дань уважения этой технике в своей книге Story/Time , в которой он читал свои одноминутные рассказы в случайном порядке со стола на сцене, в то время как его компания, Билл Т. Джонс/Арни Зейн Дэнс, исполняла .

В 2015 году Билл Т. Джонс отдал дань уважения этой технике в своей книге Story/Time , в которой он читал свои одноминутные рассказы в случайном порядке со стола на сцене, в то время как его компания, Билл Т. Джонс/Арни Зейн Дэнс, исполняла .

Я недавно видел представление, Cage Shuffle , который довел этот метод до блестящего предела. Пол Лазар, содиректор постмодернистского Большого театра танца, слушал на своем iPhone « Indeterminacy », рассказывая истории вслух. При этом он исполнял заданную последовательность движений, поэтому соответствие движения сюжету было совершенно непредсказуемым. Больше актер, чем танцор, Лазар не бегал, не прыгал и не падал, но его точные движения, поставленные сорежиссером Энни-Б. Парсонс, никогда не колебались ни в намерении, ни в исполнении, даже несмотря на то, что на каждом выступлении они сопровождались разными историями.

Хотел бы я увидеть танец Айседоры из-за ее смелости и рвения, и я благодарен за свободу, которую она дала будущим танцовщицам, но я не нахожу ее работы сегодня более чем исторически интересными. Этнические заимствования Денишона — жемчужины, которые можно увидеть в ретроспективе, но они точно так же устарели. В детстве я был глубоко тронут всеми работами Грэма, которые я видел, особенно Letter to the World , и для меня эти работы актуальны и сегодня. В моей собственной работе я использовал рандомизацию по крайней мере один раз, в дуэте из девяти частей, в которых порядок выбирался исполнителями совместно в ходе каждого выступления, что требовало интенсивного внимания друг к другу. Я нашел проявление силы Пола Лазара со словами и методом Кейджа восхитительным и захватывающим, и я больше не огрызаюсь на буквальные жесты. Красиво созданная и музыкальная хореография Марка Морриса не использует слов, а вставляет разговорные или подражательные жесты в фразу движения: качает головой, «нет» или виляет собачьей сказкой, и это я люблю.

Этнические заимствования Денишона — жемчужины, которые можно увидеть в ретроспективе, но они точно так же устарели. В детстве я был глубоко тронут всеми работами Грэма, которые я видел, особенно Letter to the World , и для меня эти работы актуальны и сегодня. В моей собственной работе я использовал рандомизацию по крайней мере один раз, в дуэте из девяти частей, в которых порядок выбирался исполнителями совместно в ходе каждого выступления, что требовало интенсивного внимания друг к другу. Я нашел проявление силы Пола Лазара со словами и методом Кейджа восхитительным и захватывающим, и я больше не огрызаюсь на буквальные жесты. Красиво созданная и музыкальная хореография Марка Морриса не использует слов, а вставляет разговорные или подражательные жесты в фразу движения: качает головой, «нет» или виляет собачьей сказкой, и это я люблю.

Бродский-Барышников также использует мелкое движение и более театрально изображает персонажа, чем многие минималистские работы. Созданный и, наконец, затемненный декорациями, Барышников создает образ, который одновременно и скорбит, и прославляет своего друга, прошлое и заброшенное место. В произведении есть краткие моменты повествования (например, «Я раскрыл руки перед вылазкой конвоя»), но оно далеко от грубых эмоций раннего Нового времени. Барышников не боится случайных буквальных жестов, как в случае с бабочкой или портретом трагедии, но его мим тщательно рационирован и дает краткую привязку движения к слову. Что отличает эту работу от всех ее предшественников и современников в области физического театра, танца и перформанса, так это то, что она сосредоточена на поэзии и чтении поэзии. Спектакль позволяет стихам говорить за себя, исполнителю и нам.

Созданный и, наконец, затемненный декорациями, Барышников создает образ, который одновременно и скорбит, и прославляет своего друга, прошлое и заброшенное место. В произведении есть краткие моменты повествования (например, «Я раскрыл руки перед вылазкой конвоя»), но оно далеко от грубых эмоций раннего Нового времени. Барышников не боится случайных буквальных жестов, как в случае с бабочкой или портретом трагедии, но его мим тщательно рационирован и дает краткую привязку движения к слову. Что отличает эту работу от всех ее предшественников и современников в области физического театра, танца и перформанса, так это то, что она сосредоточена на поэзии и чтении поэзии. Спектакль позволяет стихам говорить за себя, исполнителю и нам.

Бродский писал и по-английски, и по-русски, и это изложение соответствует действительности человеку. Но меня как человека, не говорящего по-русски, отвлекало постоянно переводить взгляд с исполнителя на субтитры. Еще более верным для человека, я думаю, было бы произносить каждое стихотворение дважды, один раз по-русски и один раз по-английски. Сложные стихи могли выиграть только от двух слухов, а для нерусскоязычных был бы один буквальный и еще один звуковой слух. Я знал, что некоторые зрители видели больше, чем я мог, когда они смеялись над строкой: «Мы жили в городе, окрашенном в цвет замерзшей водки».

Сложные стихи могли выиграть только от двух слухов, а для нерусскоязычных был бы один буквальный и еще один звуковой слух. Я знал, что некоторые зрители видели больше, чем я мог, когда они смеялись над строкой: «Мы жили в городе, окрашенном в цвет замерзшей водки».

Ближе к концу шоу Барышников говорит (по-прежнему по-русски): «Еще одно стихотворение, написанное, когда Иосифу было 17 лет». Начинается так: «Прощай,/ забудь,/ и не суди слишком строго». Барышников приседает внутри станции, чтобы покрасить стекла в мутно-серый цвет, скрывая себя. Мы понимаем, что скоро потеряем обоих этих мужчин. Стихотворение заканчивается: «Пусть ждет тебя много успехов, / более, чем ждут меня. / Пусть битва, звучащая в твоей груди, / будет великолепна и сильна. / Я рад за тех, / кому случится / путешествовать / по твой путь.» Возможно, Бродский утратил это чувство надежды в течение своей слишком короткой и трудной жизни, но самоотверженное исполнение Барышниковым произведений Бродского может только усилить мою веру в силу слова и тела осветить и короткую, и долгую жизнь на земле. . И если дружба не может повернуть время вспять, возможно, подобно языку, она может придать времени новую структуру.

. И если дружба не может повернуть время вспять, возможно, подобно языку, она может придать времени новую структуру.

Насколько я знаю, у Бродского и Барышникова действительно были общие воспоминания, язык и потеря дома, и их дружба, должно быть, была утешением, даже если глубочайшее горе слишком личное, чтобы делиться им. Я не мог разделить потерю моей подругой дочери, талантливого кинорежиссера и киноведа с прерванным прекрасным будущим, хотя я знал о более ранней смерти моей маленькой девочки. Каждая потеря в его сердце уникальна, и дружба не может затронуть эту глубокую пустоту внутри. Тем не менее я думаю, что мой визит был утешением для моего друга, и мы вместе поехали на автобусе домой, воодушевленные днем.

✶✶✶✶✶✶

Мэгги Каст — автор книги «Трещина между мирами: мемуары танцовщицы о потерях, вере и семье», опубликованной Wipf and Stock, и романа «Свободная незапятнанная земля», опубликованного издательством Wipf and Stock. Фомите Пресс. Она получила степень M.

Е. Коршу (На днях пускаемся мы в путь)

Е. Коршу (На днях пускаемся мы в путь)