Стихи о жизни бродский: Стихи Иосифа Бродского о жизни. Читать стихотворения Иосифа Бродского про жизнь на портале «Культура.РФ»

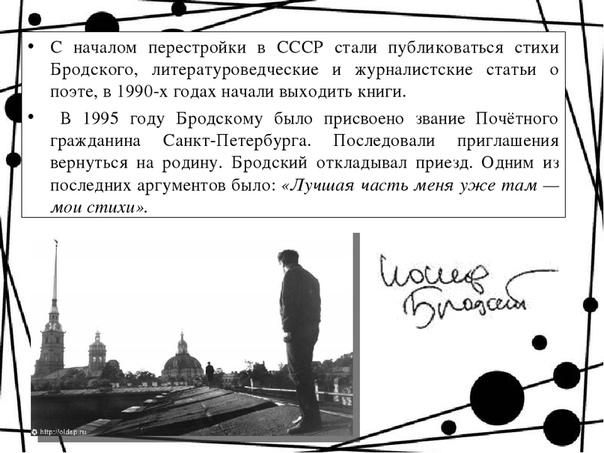

25 лет назад ушел из жизни поэт Иосиф Бродский

Текст: Валентина Полухина/РГ

Hаталья Гончарова-Кантор, известная художница, с 1992 года живущая в Израиле, родом из Украины. Родилась и получила художественное образование в Харькове. С 1986 года, после переезда в Одессу, начала активно участвовать в выставках художников-нонконформистов. Одесская художественная реальность, особенно в период 80-90-х гг., представляла собой плавильный котел, в котором южнорусская школа живописи, французское искусство, русский авангард, современные новаторские поиски создавали яркую и самобытную атмосферу. Наталья вспоминает: «Творческая ситуация тех лет расширила диапазон возможностей для эксперимента, где можно было выражать себя свободным языком, где в визуальном искусстве могла присутствовать внутренняя связь с музыкой, поэзией, философией». Художница выставляется в Одесском художественном музее, участвует в молодежной Киевской общеукраинской выставке, в одесских выставках сообщества художников нонконформистов «ТОХ», затем с группой «Юг» выставляется в России и за рубежом.

Живя в Иерусалиме, художница продолжает творчески работать, участвует в международных проектах, групповых и персональных выставках в Израиле, Франции, Германии, Бельгии, Голландии.

Наталья Гончарова-Кантор

Среди них: персональные выставки в галереях Иерусалима, Берлина, Хайдельберга, международный арт-проект «Семь стран мира». В своей статье «Интеракция» арт-критик Марина Генкина пишет о художнице:

«В творчестве Натальи Гончаровой-Кантор слышны и темы авангарда начала века; и мелодии востока; и скрытый духовный символизм. Мистическое и обыденное, прошлое и настоящее образуют динамическое единство и тот особый образный строй и объем, который в конкретных реалиях проявляет звучание символа. В них можно найти и тонкие музыкальные импровизации, и мощные конструктивные обобщения, что придает работам неповторимую лирическую и эмоциональную наполненность».

Наталья Гончарова-Кантор также изучала традицию русских, византийских и синайских икон. Она занимается иконописью, создает храмовые росписи, участвует в выставках христианского искусства в Иерусалиме, Москве, Париже. Не так давно был издан альбом-антология ее работ. Художница так говорит о них: «В своих работах я ищу приближения к первооснове жизни, к ее неуловимому дыханию, к проявлению некой разомкнутости этого мира и времени. Это особенно сильно присутствует в ранних стихах Бродского. Поэтому я к ним и обращаюсь. Хотелось бы, чтобы моя графика на темы его стихов была воспринята не как иллюстрация, а как попытка найти визуальное выражение поэтического состояния и образного пространства текста».

Она занимается иконописью, создает храмовые росписи, участвует в выставках христианского искусства в Иерусалиме, Москве, Париже. Не так давно был издан альбом-антология ее работ. Художница так говорит о них: «В своих работах я ищу приближения к первооснове жизни, к ее неуловимому дыханию, к проявлению некой разомкнутости этого мира и времени. Это особенно сильно присутствует в ранних стихах Бродского. Поэтому я к ним и обращаюсь. Хотелось бы, чтобы моя графика на темы его стихов была воспринята не как иллюстрация, а как попытка найти визуальное выражение поэтического состояния и образного пространства текста».

Непросто передать визуальными средствами суть стихов Иосифа Бродского, их звучание и динамику. Похоже, Гончаровой удалось и это деликатное и трудное искусство. Ее графика и стихи Бродского имеют тонкую ассоциативную связь, не сразу заметную поверхностному взгляду.

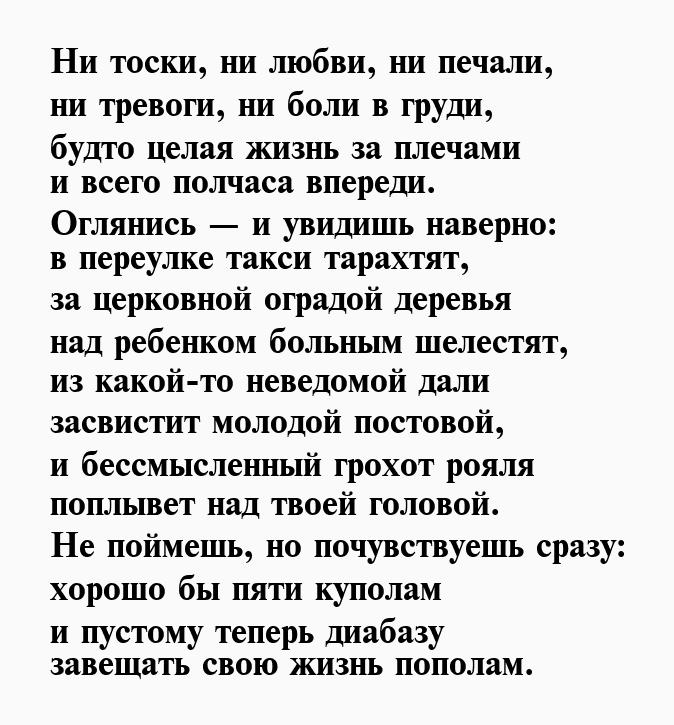

Графическая работа к одному из ранних и наиболее известных стихов «Пилигримы» (1958) насыщена формами, прямо отражающими литературные смыслы этого стихотворения. Бесконечное движение и поиск, ничто земное не в состоянии удовлетворить ищущих.

Бесконечное движение и поиск, ничто земное не в состоянии удовлетворить ищущих.

Они вне любой системы и обречены на аутсайдерство. Их отечество — дух и свобода. В центре композиции — резкая диагональ почти нависающего над дорогой торса старика, идущего посередине, упирающегося в посох, проявляет динамику и порыв, передает решимость и эмоциональную силу. Фигура впереди идущего создает вертикаль, он движется величественно и собранно. В общей композиции движения фигур найден графический ритм, который входит в резонанс с ритмом стихотворения.

Красочный спектр в этой работе шире, чем он назван в самом стихотворении, где кроме «синим солнцем палимы», цветовых эпитетов больше нет. Но образный строй стиха, строки о вспышках зарниц и палящем солнце пустыни, позволяют художнице использовать определенную цветовую палитру. Также ей удалось передать присутствие движения и образы пилигримов, ибо «глаза их полны заката, / сердца их полны рассвета».

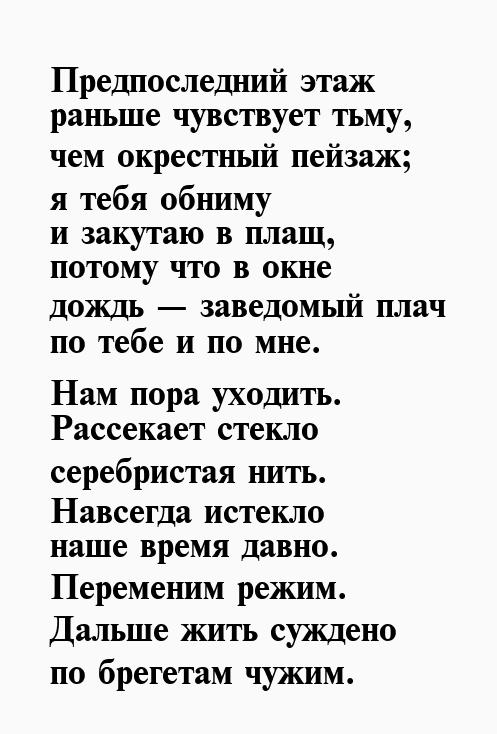

Соединение материального и духовного в один зрительный ряд особенно удачно в графических листах к стихам «Под вечер он видит, застывши в дверях. ..» (1962). Скачущие в полях в сгущающейся тьме всадники визуально переданы совершенно блестяще. Как и в стихах, где доминирует мрак и мгла, в графике тушь передает полуночную тьму, и в ней проявляются рукописные фрагменты стихов. Мотив «движения в пространстве среди хаоса предметов», по мнению Я. Гордина, становится для стихов Бродского одним из ведущих. Эту тему движения, физического и духовного поиска, Гончарова передает в своей графической серии, посвященной стихам Бродского, в ее структуре и свободной колористике.

..» (1962). Скачущие в полях в сгущающейся тьме всадники визуально переданы совершенно блестяще. Как и в стихах, где доминирует мрак и мгла, в графике тушь передает полуночную тьму, и в ней проявляются рукописные фрагменты стихов. Мотив «движения в пространстве среди хаоса предметов», по мнению Я. Гордина, становится для стихов Бродского одним из ведущих. Эту тему движения, физического и духовного поиска, Гончарова передает в своей графической серии, посвященной стихам Бродского, в ее структуре и свободной колористике.

Художник выявляет суть стиха. Пилигримы и всадники неизбежно встречаются, на что намекает в графике красная стрелка.

Наталья Гончарова Фото: rg.ru

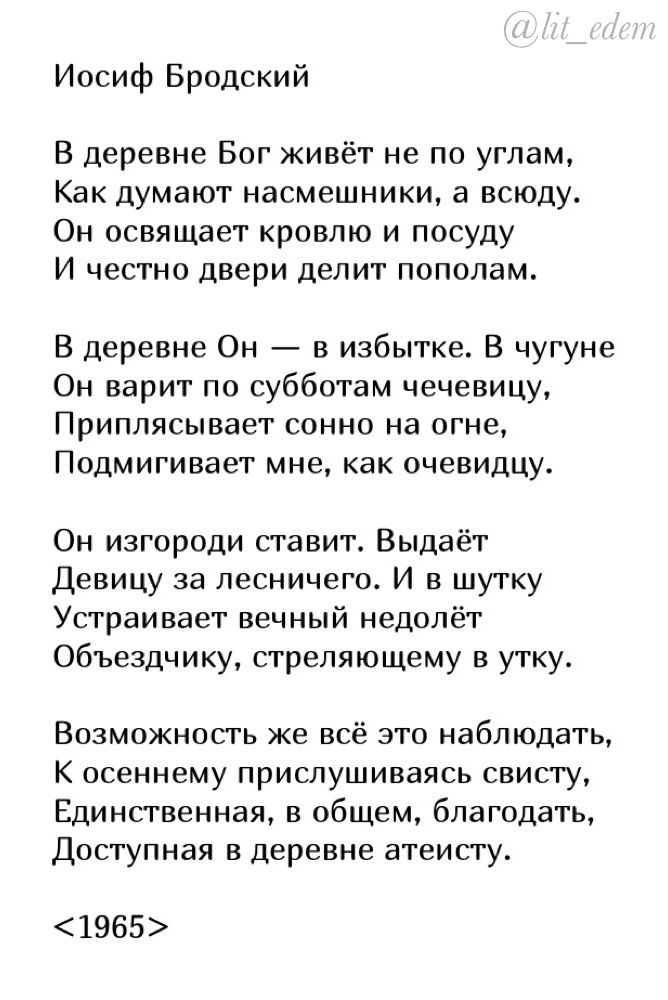

В 1963 году, прочитав Библию, Бродский пытается понять загадку Ветхозаветного Бога, приказавшего Аврааму принести в жертву своего сына, и пишет стихотворение «Исаак и Авраам». Оно не является иллюстрацией Книги Бытия, как и графика Гончаровой, не является иллюстрацией этого большого стихотворения. Бродский открывает читателю сокровенный смысл путем символики каждой буквы слова «куст»: «К» с веткой схоже, «У» еще сильней. / Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире. /… Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь, / А «С» на нем лежит, как в путах агнец».

/ Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире. /… Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь, / А «С» на нем лежит, как в путах агнец».

В графике художница тоже выделяет последнюю букву слова «куст» — Т, а само понятие куста у поэта проявляет аспект мифологизации мира.

Исаак у И. Бродского видит во сне: «не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами». Стремясь разгадать смысл истории Авраама, Бродский изменяет перспективу восприятия. В центр повествования ставится не отец, а сын. Так же, как Авраам доверяет Богу, Исаак доверяет своему отцу. Прочитав поэму, мы начинаем приходить к выводу, что, возможно, ответ на мрачную загадку Бога всегда лежал на поверхности. В конце концов, Бог потребовал от Авраама того же, что и от Себя самого: принести собственного сына в жертву для спасения мира.

«Сретение» (1972) наполнено библейской лексикой: пророчица Анна, старец Симеон, храм и его внутренние детали… Неудивительно, что цветовая работа к стихотворению «Сретение» особенно насыщена смыслом. Как и само стихотворение, этот шедевр Гончаровой освещает дыхание времени, ритм и образы поэтической мысли Бродского.

Как и само стихотворение, этот шедевр Гончаровой освещает дыхание времени, ритм и образы поэтической мысли Бродского.

Наталья Гончарова Фото: rg.ru

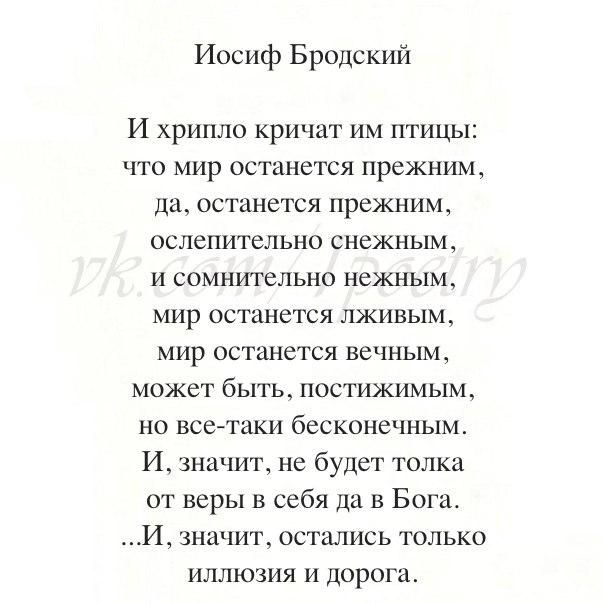

«Письма римскому другу» (1972) настолько знаменито, что многие его строки стали широко употребляемыми цитатами. Художница прекрасно передает визуальное выражение поэтического сознания Бродского.

Волны жизни уходят, как волны моря, оставляя на песке следы бытия — усталость, воспоминания, истории, размышления. Уходит и герой, постепенно отстраняясь от участия в жизни, прощаясь со всеми ее реалиями. Это прочитывается в его размышлениях, эпиграммах и в самом завещании.

Постум — имя, которое в Древнем Риме давалось ребенку, родившемуся после смерти отца.

Наталья Гончарова Фото: rg.ru

Лист Гончаровой из серии ее работ к «Письмам», создан к последним строкам стихотворения, где герой уже отсутствует, но остается буквальное, почти фотографическое описание его комнаты, обладающее пронзительной достоверностью:

- Зелень лавра,

- доходящая до дрожи.

- Дверь распахнутая,

- пыльное оконце,

- стул покинутый,

- оставленное ложе.

- Ткань, впитавшая

- полуденное солнце.

В графике Гончаровой это описание передано в предметных визуальных формах. Композиция построена на контрастах: светлые проемы окна и распахнутой двери, темная плоскость стены, грани оконной рамы, светотень складок ткани «покинутого ложа», вывернутая, обратная перспектива поверхности стола, да и всей комнаты, воздух которой будто наполнен особой плотностью. Все это проявляет тотальное одиночество героя — так графически передано прощание. Конкретными образами предметов, четкими радикальными линиями, проведенными будто под диктовку поэта. Лаконичными средствами графического языка передано то самое чувство, которое беспощадным эмоциональным рефреном сопровождает все стихотворение.

И в этой работе, как на фотопленке, проступает состояние ухода, приближения к смерти.

Обостренное чувство утраты, ощущение перехода в иное измерение. Но остается неуловимое проявление вечности. И в ней — духовное присутствие героя, а также автора этих замечательных строк, которое неизменно ощущается, в том числе и в этих пронзительных работах. Поэт разговаривает с читателем образами, и когда эти образы отзываются в душе художника, между ними возникает диалог, проникающий через пространство и время.

25 лет без Бродского. Юрий Лепский, автор книги о Бродском

Юрий Иваск. [Рец. на Иосиф Бродский. «Стихотворения и поэмы»]

Поэзия Иосифа Бродского чрезвычайно оригинальна, хотя, при желании, в ней и можно найти известные уже литературные тенденции и мотивы. Кое-кто отметит его сюрреализм — фантастику, вырастающую на фоне знакомого быта, бытовых деталей. Отдельные стихи напоминают Заболоцкого. Меньше всего в его стихах акмеизма, хотя он и другие молодые поэты-ленинградцы очень ценят Мандельштама и Ахматову. Впрочем, акмеизм, как и все другие «измы» — понятие весьма растяжимое. Поздний Мандельштам разрывает гармонию «Камня» и «Тристии», он совершенству предпочитает выразительность и не заботится об отделке деталей. У Бродского тоже выразительности больше, чем совершенства. Изменилась и Ахматова, и поэма Бродского «Шествие» как-то перекликается с ее «Поэмой без героя». Всё же Г. Стуков прав — Бродский «ничей ученик».

Отдельные стихи напоминают Заболоцкого. Меньше всего в его стихах акмеизма, хотя он и другие молодые поэты-ленинградцы очень ценят Мандельштама и Ахматову. Впрочем, акмеизм, как и все другие «измы» — понятие весьма растяжимое. Поздний Мандельштам разрывает гармонию «Камня» и «Тристии», он совершенству предпочитает выразительность и не заботится об отделке деталей. У Бродского тоже выразительности больше, чем совершенства. Изменилась и Ахматова, и поэма Бродского «Шествие» как-то перекликается с ее «Поэмой без героя». Всё же Г. Стуков прав — Бродский «ничей ученик».

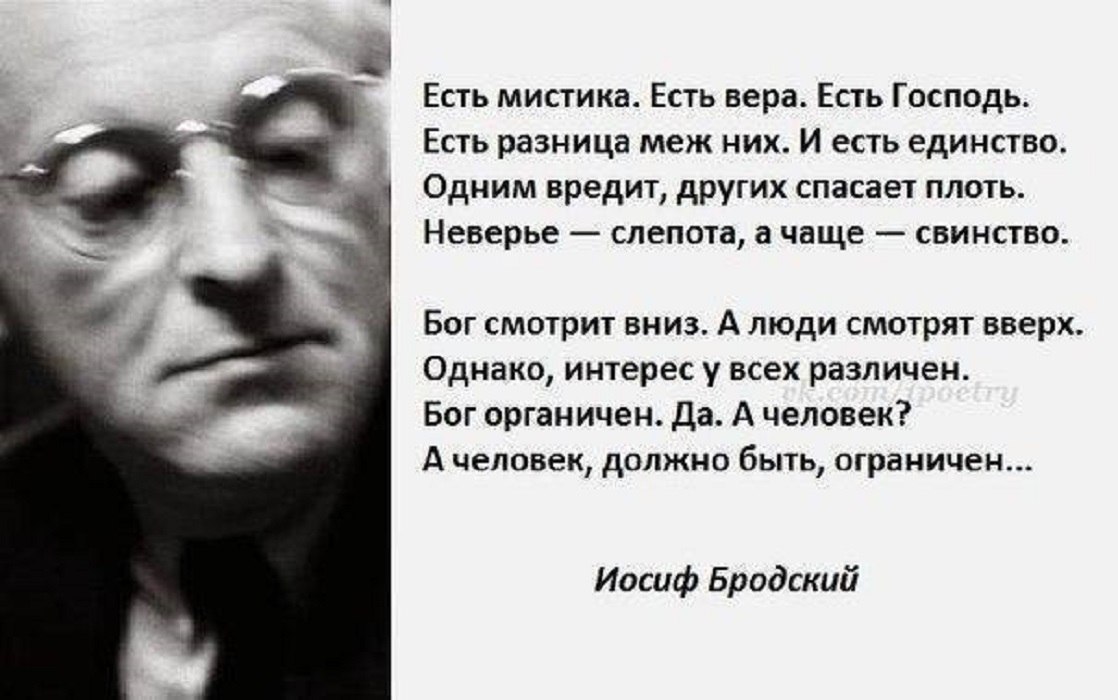

Можно говорить о каком-то возрождении символизма в поэзии многих молодых ленинградцев. Их поэзия — метафизическая, трансцендентная. У некоторых из них, в том числе и у Бродского, главная тема — сокровенные тайны мира, Бог. Но символика их не блоковская, не беловская, а своя собственная, очень неожиданная и, поэтому, «странная». У Бродского «жизнь словно дочь и отец», память — девочка, но напр<имер>, символ холма (высота жизни) — традиционный, хотя и по новому разработанный.

Многие стихи Бродского — петербургские, и он иногда называет знакомые всем улицы. Но его Петербург — новый, еще никем не описанный Петербург, и это также не Ленинград, не советский город. Везде поэт смотрит «в корень вещей», везде и в городе, и в деревне, он стремится расширить или преодолеть эмпирическое познание мира.

Россия граничит с Богом, сказал Рильке на рубеже двух столетий… В поэзии Бродского Россия или какая-то другая, им открытая страна, тоже граничит с божественными тайнами… Бог не всегда называется, а иногда даже высмеивается (Он под старость глупеет…). Но, тем не менее, в мире Бродского всё метафизично, везде приоткрывается непознаваемое («несказанное» — на жаргоне старых символистов).

Может быть, лучшее стихотворение в сборнике — «Пилигримы». Очень значительна и его «Большая элегия», посвященная английскому метафизическому поэту Джону Донну (1573-1631). Его даже англичане плохо знали и почти забыли, а в нашем веке его прославил нео-метафизик Т. С. Элиот. Донн, несомненно, поэт гениальный. Есть грубость в этой мистике, какая-то «мужиковатость», но и маннеризм… [sic!] О солнце он сказал — «старый дурак», а храм любви для него — блоха, напитавшаяся кровью любовников. Вообще, барочные поэты в выражениях не стеснялись. Так, испанец Гонгора сравнивал свою душу с содержимым ночного горшка. То же самое можно сказать и о Бродском, и у него есть барочная грубость, но есть и другое — высокие прозрения. Однако, он, конечно, не достиг зрелости и мастерства неистового Донна, трепетного Краше, нежного Херберта или великолепного Гонгоры.

Элиот. Донн, несомненно, поэт гениальный. Есть грубость в этой мистике, какая-то «мужиковатость», но и маннеризм… [sic!] О солнце он сказал — «старый дурак», а храм любви для него — блоха, напитавшаяся кровью любовников. Вообще, барочные поэты в выражениях не стеснялись. Так, испанец Гонгора сравнивал свою душу с содержимым ночного горшка. То же самое можно сказать и о Бродском, и у него есть барочная грубость, но есть и другое — высокие прозрения. Однако, он, конечно, не достиг зрелости и мастерства неистового Донна, трепетного Краше, нежного Херберта или великолепного Гонгоры.

Бродский, по-видимому, читал «Экстаз» Донна — там духовное единение душ описывается на языке любовника, одержимого страстью, и эротика «разогревает» мистику. Бродский наверное знает и то, что для своего последнего портрета Донн позировал в саване — он говорит о его белом покрывале. Всё же в «Большой элегии» вымысла больше, чем литературных реминисценций. В первой части этого стихотворения господствуют глаголы «спать», «уснуть»:

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг,

Уснули стены, пол, постель, картины. ..

..

Далее следует длинный каталог уснувших вещей и здесь, описывая Англию 17-го века, Бродский, неожиданно, более конкретен, чем в своих русских стихах. Душа Донна в сонном видении обозрела ад и рай. В экстазе он «Бога облетел», но его тянет обратно земной груз. Везде подчеркивается знакомая нам реальность нашего мира — его вещность, его тяжесть. На этой тяжести противополагается легкая — духовная реальность иного мира. Во второй части доминируют глаголы «плакать, рыдать». Так, тема возвращения в наш мир, щемящая разлука с другим миром и другие мучительные мотивы одушевляют этот внутренний монолог Иосифа Бродского с Джоном Донном.

Бродский — новый «Рыцарь Бедный», имевший «непостижное виденье», и в любом материале, будь то быт, книги или же сюрреалистический ландшафт, он стремится увидеть знаки, вехи метафизического бытия. В стихах Бродского нет той выверенной литературности, которая так характерна для больших зарубежных поэтов, напр<имер>, для Георгия Иванова — у него каждый слог, каждый звук насыщен поэтическим смыслом, всё предельно функционально, нет ничего лишнего. То же самое можно сказать о таких разных поэтах, как Адамович, Одоевцева или Чиннов. Но не по стилю, а по климату своей поэзии Бродский сродни нашим поэтам-«еретикам», Поплавскому, Присмановой, Гингеру, Одарченко, Божневу. Наконец, его поэмы чем-то напоминают поэму без названия Маркова («Опыты», IV). Он также «созвучен» английским нео-метафизикам Т. С. Элиоту, В. X. Одэну, Д. Томасу.

То же самое можно сказать о таких разных поэтах, как Адамович, Одоевцева или Чиннов. Но не по стилю, а по климату своей поэзии Бродский сродни нашим поэтам-«еретикам», Поплавскому, Присмановой, Гингеру, Одарченко, Божневу. Наконец, его поэмы чем-то напоминают поэму без названия Маркова («Опыты», IV). Он также «созвучен» английским нео-метафизикам Т. С. Элиоту, В. X. Одэну, Д. Томасу.

Стихи Бродского — очень неровные, иногда водянистые, многие слова случайные, сомнительные (напр<имер>, нежданность, испуганность, во крови). Поэмы «Холмы» и «Исаак и Авраам» — бескостные, рыхловатые. А в его поэме «Шествие» исполнение не всегда на уровне замысла. Там вереницей проходят символические фигуры Дон Кихота, Гамлета, Арлекина, Коломбины, князя Мышкина, Торговца, Вора, Лжеца, Скрипача, Поэта и неожиданного в этом ряду «просторечивого» Честняги. Это «Шествие» выиграло бы при сокращении, почти везде недостает правки черновиков. Но есть и удачи, напр<имер>, фрагмент «Плач». Первые четыре строфы «Романса Поэта» не имеют силы последних трех строф, которые легко заучиваются наизусть (но выписываю только одну):

Всё мальчиком по жизни, всё юнцом

с разбитым жизнерадостным лицом

ты кружишься сквозь лучшие года,

в руке платочек, надпись «никуда».

Зачин (всё мальчиком…) неожиданно напоминает эти стихи из «Горе от ума»: А тетушка? Всё девушкой, Минервой? / Всё фрейлиной Екатерины первой?.. А также и Пастернака: Мне в сумерках ты всё пансионеркою, / Всё школьницей… Но функция этих прелестных разговорных зачинов — разная: у Грибоедова — ирония, у Пастернака — нежность, у Бродского — легкая жалость, горечь…

Вообще же — Бродский знает, что ему в поэзии делать. Верный своему «непостижному виденью», он прежде всего стремится понять свои высокие замыслы, иногда наспех записывает чему он «свидетель был» и, поэтому, не очень заботится об отделке деталей. У него огромная тема: это неисследованные джунгли и пампасы открытого им материала, это — пустыня одиночества, полного высоких предчувствий, это — мистические прозрения Джона Донна, это — растущая и разрастающаяся реалия Неведомого — присутствующего или отсутствующего Бога. И эта новая тема, с переменным успехом, развертывается им в угловатых стихах, напоминающих мне скалы Монтаны, Аризоны или могучие глыбы, торчащие вокруг Афона, в Эгейском море. .. И всё вместе так неожиданно, так чудесно и кое-откуда (в его стихах) далеко видно во все концы земли и неба. А географическое «место развития» его метафизической поэзии — Петербург-Петроград-Ленинград 60-х гг. двадцатого столетия. Есть чему подивиться!

.. И всё вместе так неожиданно, так чудесно и кое-откуда (в его стихах) далеко видно во все концы земли и неба. А географическое «место развития» его метафизической поэзии — Петербург-Петроград-Ленинград 60-х гг. двадцатого столетия. Есть чему подивиться!

Источник: Новый журнал. №79 (1965), 297-299. Текст подготовила Ксения Клюева.

Авторы: Иосиф Бродский

Издания: Стихотворения и поэмы (1965)

Персоналии: Глеб Струве, Юрий Иваск

Издательства: Международное литературное содружество

Периодика: Новый журнал

Щедрый дух американской поэзии: интервью с Джозефом Бродским

Джозеф Бродский был пятым поэтом-лауреатом США (с 1991 по 1992 год работал в Библиотеке Конгресса). Первоначально это интервью было взято в Библиотеке Конгресса в октябре 1991 года и транслировалось в программе «Поэт и стихотворение» на общественной радиостанции WPFW-FM. Впервые он был опубликован в журнале American Poetry Review в 1992 году. Его никогда не видели в Интернете.

Впервые он был опубликован в журнале American Poetry Review в 1992 году. Его никогда не видели в Интернете.

Поэзия уроженца Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, Иосифа Бродского опубликована на двенадцати языках. Он жил в США с 1972 года, когда он был выслан из Советского Союза. Он был лауреатом премии Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. Его сборник эссе « Меньше одного » был удостоен в 1986 году Национальной книжной премии за критику. В 1987 году он получил Нобелевскую премию по литературе.

Фото: Национальный архив Нидерландов, Гаага 0007

Грейс Кавальери: Ваш первоначальный адрес в Библиотеке Конгресса (19 октября91) также был опубликован в The New Republic . Здесь вы представляете себя активистом поэзии, энтузиастом: «Консультант по поэзии как активист поэзии». Вы так хотели, чтобы вас приняли?

Иосиф Бродский: Это нормально, если люди так считают, но главное в том, что я просто искренне считаю, что эта работа, оплачиваемая Библиотекой Конгресса в Вашингтоне, делает меня достоянием общественности на этот год. Это в духе государственного служащего. Меня беспокоит доступ публики к поэзии, который я нахожу очень ограниченным, идиотским, и я хотел бы изменить его, если смогу.

Это в духе государственного служащего. Меня беспокоит доступ публики к поэзии, который я нахожу очень ограниченным, идиотским, и я хотел бы изменить его, если смогу.

Кавальери: Думаешь, сможешь?

Бродский: Здесь, в Библиотеке, требуется нечто большее, чем проповедь новообращенным. Нужны издатели, предприниматели, которые вкладывают деньги в эту идею.

Кавальери: Помимо того, что вы хотите, чтобы поэзия публиковалась и распространялась, вы привносите новый взгляд на американскую поэзию. Не могли бы вы рассказать нам о своих чувствах к поэзии этой страны?

Бродский: В принципе, я думаю, что это замечательная поэзия, потрясающая поэзия, которая есть у этого народа и которой он не коснется. Для моего уха и моего глаза это непрекращающаяся проповедь человеческой автономии, индивидуализма, уверенности в себе. Это поэзия, от которой трудно убежать. У нее есть свои недостатки и пороки, но она не страдает недугом, типичным для поэзии континента — Европы, — самовозвеличивания со стороны поэмы, когда поэт считает себя общественным деятелем… все эти прометеевские пристрастия и ». Эти вещи чужды щедрому духу американской поэзии, по крайней мере, для прошлого века. Отличие американского поэта от его европейского коллеги, в конечном счете, заключается в поэзии ответственности… ответственности за своих собратьев. Это сужение этического применения поэзии. Что делает европеец — француз, немец, итальянец, русский — так это шевелит своим жаждущим порицания пальцем. Он все время колеблется на 360 градусов, пытаясь указать, кто виноват, пытаясь объяснить беды свои и общества. Американец если и указывает на что-то, то скорее всего на себя или на экзистенциальный порядок вещей.

Эти вещи чужды щедрому духу американской поэзии, по крайней мере, для прошлого века. Отличие американского поэта от его европейского коллеги, в конечном счете, заключается в поэзии ответственности… ответственности за своих собратьев. Это сужение этического применения поэзии. Что делает европеец — француз, немец, итальянец, русский — так это шевелит своим жаждущим порицания пальцем. Он все время колеблется на 360 градусов, пытаясь указать, кто виноват, пытаясь объяснить беды свои и общества. Американец если и указывает на что-то, то скорее всего на себя или на экзистенциальный порядок вещей.

Кавальери: И вы называете это проповедью стойкости?

Бродский: Да, если хотите.

Кавальери: Вас выслали из России в 1972 году, предварительно приговорив к пяти годам каторжных работ в арктическом трудовом лагере. Усилиями русских интеллектуалов и писателей удалось добиться вашего освобождения?

Бродский: Не только те. Люди за границей тоже. Одним из тех, кто заступился за меня, был отец водородной бомбы, Эдвард Теллер .

Кавальери: И вы тогда приняли приглашение приехать в эту страну?

Бродский: Меня посадили в самолет, идущий только в одну сторону без обратного билета и встретился мой друг из Мичиганского университета, ныне покойный, Карл Проффер , великий человек, профессор славянских языков меня и спросил, как бы я хотел поступить в Мичиганский университет в качестве поэта-резидента.

Кавальери: Тот молодой человек, много лет назад…

Бродский: Почти двадцать.

Кавальери: Он был таким храбрым упрямым независимым человеком. Вы чувствуете, что он все еще с вами? Вы знаете этого человека сейчас?

Бродский: Он до сих пор во мне. Те годы в Мичигане — единственное детство, которое у меня было.

Кавальери: Читая стенограммы вашего суда, я был поражен тем, как бесстрашно вы звучали. Как вы себя чувствуете?

Бродский: Точно не помню. Я не думаю, что боялся. Нет. Я знал, кто всем заправляет. Я знал, что нахожусь на принимающей стороне, так что это не имело особого значения; Я знал, к чему это приведет.

Я знал, что нахожусь на принимающей стороне, так что это не имело особого значения; Я знал, к чему это приведет.

Кавальери: Когда я недавно смотрел слушания по делу Кларенса Томаса , мне было интересно, что вы можете чувствовать, наблюдая за ними… как они вели дела… когда-то вы сами были на горячем сиденье и смотрели что-то настолько американское и громоздкое, как те слушания. В каком-то смысле это могло произойти только в Америке.

Бродский: Я очень расстроился из-за неприятного привкуса во рту. Это был не совсем суд. Я чувствовал, что это было совершенно нелепо, и люди часто оказываются в затруднительном положении, выбирая между двумя вещами, где ни одна из них не хороша.

Кавальери: Мне бы хотелось, чтобы вопрошающим был поэт. У нас был бы другой подход.

Бродский: Я бы не стал допрашивать судью Томаса. Я достаточно знаю об отношениях между противоположными полами, чтобы не задавать ему вопросов на этот счет.

Кавальери: Сейчас вы пишете стихи в основном на английском языке?

Бродский: Поэзию пишу преимущественно на русском языке. Очерки и лекции, аннотации, рекомендательные письма, рецензии я пишу на английском языке.

Очерки и лекции, аннотации, рекомендательные письма, рецензии я пишу на английском языке.

Кавальери: Сколько нам не хватает? Мы видим и слышим английские переводы ваших стихов, и некоторые из них называют блестящими на любом языке.

Бродский: Нельзя сказать, что много потерял. Вы не можете сказать, что вам не хватает просодии другого языка. Вы не можете не заметить акустику другого языка. Оригинал коренится в благозвучии русского языка. Этого, конечно, у вас не может быть, и вы не упускаете этого. Вы не можете пропустить то, чего не знаете.

Кавальери: Мы все равно можем получить хорошее лирическое стихотворение, которому нет равных.

Бродский: Так и есть, если работает на английском. Вы должны судить только о том, как это на английском языке.

Кавальери: Мы не должны думать, что получаем только девяносто процентов чего-то абсолютного.

Бродский: Вы получаете стихотворение на английском, хорошее или плохое. Вы не можете фантазировать о том, как это было бы в оригинале.

Вы не можете фантазировать о том, как это было бы в оригинале.

Кавальери: Недавно я смотрел, как вы читаете, не глядя на страницу. Можешь ли ты прочитать каждое свое стихотворение на русском языке?

Бродский: Наизусть? Я так не думаю. Не больше. До сорока лет я знал их всех.

Кавальери: Вам обычно нравятся переводы?

Бродский: Очень своеобразное ощущение, когда получаешь перевод собственного стихотворения. С одной стороны, вы ужасно довольны тем, что то, что вы сделали, заинтересует англичан. Начальное чувство — удовольствие. Когда вы начинаете читать, это очень быстро превращается в ужас, и это чрезвычайно интересная смесь этих двух чувств. Ни на русском, ни на английском названия для этого нет. Это очень шизофреническое ощущение.

Кавальери: Нет слов для радости и ужаса.

Бродский: Джеррор.

Кавальери: Ваша преданность ремеслу и духу поэзии хорошо известна. Вы известны своим благоговением перед формами, показателями, структурой. Поскольку вы человек, отстаивающий индивидуализм, я должен спросить, верите ли вы, что может быть некий поэтический опыт, который не подпадал бы под формалистическую структуру?

Поскольку вы человек, отстаивающий индивидуализм, я должен спросить, верите ли вы, что может быть некий поэтический опыт, который не подпадал бы под формалистическую структуру?

Бродский: Да запросто. Я не предлагаю смирительную рубашку. Я просто думаю, что когда поэт прибегает к определенному средству, будь то метрический стих или свободный стих, он должен, по крайней мере, осознавать эти различия. Поэзия имеет очень богатое прошлое. В нем много семейной истории. Например, когда прибегают к верлибру, надо помнить, что все, предваряемое эпитетом «свободный», означает «свободное от чего». Свобода не является автономным состоянием. Это определенное условие. В физике это определяется статикой. В политике она обусловлена рабством, а о какой свободе можно говорить в трансцендентных терминах. Свободный означает не свободный, а освобожденный, «свободный от» — свободный от строгих размеров, так что, по сути, это реакция на строгие размеры. Свободный стих. Человек, который только прибегает к нему, должен в миниатюре пройти через историю английского стиха, прежде чем освободиться от него. Помимо этого, вы начинаете с заимствованного средства — как бы это сказать — средства, которое вам больше не принадлежит, чем строгие метры.

Помимо этого, вы начинаете с заимствованного средства — как бы это сказать — средства, которое вам больше не принадлежит, чем строгие метры.

Кавальери: Вы обучаете творческому письму?

Бродский: Нет, не знаю. Учу творческому чтению. Мой курс в Маунт-Холиок описывается как преподавание «предмета и стратегии в лирической поэзии» — «Чего добивается поэт; как он это делает; Что он задумал?

Кавальери: Рецензенты приписывают вам все, что касается ремесла… моральных, социальных сил, воплощенных в ремесле.

Бродский: Все это есть.

Кавальери: Меня также очень интересуют ваши пьесы, и мне интересно, как вы думаете, достаточно ли внимания они получают.

Бродский: Не думаю, что они есть, но я никогда не ожидал, что они получат много.

Кавальери: «Марблс» выпускался всего один раз?

Бродский: Здесь раз или два, а в Европе везде.

Кавальери: Это напоминает мне Говарда Немерова . Его драматическая литература — одна из лучших, написанных на английском языке, и ее едва ли можно было поставить. Когда я читал «Marbles», мне показалось, что я увидел другую сторону твоего творчества.

Его драматическая литература — одна из лучших, написанных на английском языке, и ее едва ли можно было поставить. Когда я читал «Marbles», мне показалось, что я увидел другую сторону твоего творчества.

Бродский: Фактически то же самое.

Кавальери: Темы есть, но на сцене ты становишься немного более диким.

Бродский: Для того, кто пишет стихи, очень естественно писать пьесы. Стихотворение, и особенно стихотворение, обремененное всеми этими формальными препятствиями рифмы и размера, по существу является формой диалога. Каждый монолог является формой диалога из-за голосов в нем. Что такое «Быть или не быть», как не диалог. Это вопрос и ответ. Это диалектическая форма, и неудивительно, что поэту однажды приходится писать пьесы.

Кавальери: Вам нравится театр?

Бродский: Читать, но не ходить. Часто это было смущение.

Кавальери: Вы начинаете с инстинктивного знания элементов театра — содержания заключенных в камере («Мраморы»).

Бродский: Поэт в стихотворении — это художник-постановщик, режиссер, персонажи, телесный наставник и т.д. Возьмем, к примеру, «Домашние похороны» Роберта Фроста . Это идеальная маленькая драма. Это тоже балет. Даже Альфреду Хичкоку понравилось бы. Есть перила, которые играют существенную роль.

Кавальери: И нельзя не упомянуть о компрессии сценического действия. Само стихотворение есть сжатие пространства. Слово «мраморы» имеет много значений — разговорный язык, игра, настоящие статуи на сцене и все такое. Какое слово в русском языке несло в себе все эти нюансы?

Бродский: То же самое. Мрамор. Но в русском языке меньше нюансов, чем в английском.

Кавальери: В вашей поэзии есть юмор, ирония, сарказм. Но в театре вы делаете некоторые шутки. Я думаю, что это гораздо более энергично, и у вас есть шанс немного больше вырваться на свободу.

Бродский: Возможно, но я не думаю, что в прозе я свободнее, чем в стихотворении.

Кавальери: Когда вы узнали, что получили Нобелевскую премию по литературе, вы, должно быть, испытали настоящий момент.

Бродский: Было смешно. Я был в компании Джона Ле Карре в ресторане в Лондоне, и прибежал друг с новостями.

Кавальери: Ваша благодарственная речь — одно из лучших эссе, которые вы когда-либо писали. Я подумал, что, должно быть, было приятно иметь возможность написать это — получить возможность — шанс сказать все, что вы отстаиваете. Возможно, тебе было даже легко писать, потому что у тебя была единственная возможность сказать все, во что ты веришь, и сказать, кто ты есть. Как вы думаете, что является единственным, что резонирует с этой речью?

Бродский: Я действительно не знаю, что делает. Я бы посоветовал писателю подготовить его заранее, потому что когда это произойдет, когда тебе присудят Нобелевскую премию, у тебя есть всего месяц, чтобы написать это, и вдруг ты не знаешь, что сказать, и ты под пистолет. Помню, я торопился написать это, и это было чертовски сложно. Я никогда так не нервничал, как тогда.

Помню, я торопился написать это, и это было чертовски сложно. Я никогда так не нервничал, как тогда.

Кавальери: Значит, вы считаете, что все писатели должны написать вступительную речь для получения Нобелевской премии, просто чтобы иметь под рукой?

Бродский: Да, на всякий случай.

Кавальери: Что ж, иметь кредо — неплохая идея.

Бродский: Для начала.

Кавальери: Даже если это никому не нужно.

Бродский: Можете использовать для себя.

Кавальери: Вы довольны вступительной речью?

Бродский: Да, я доволен несколькими пунктами.

Кавальери: Вы доставили по-русски.

Бродский: В последний момент. Войдя в комнату, я решился. У меня было две версии, русская и английская.

Кавальери: И в последний момент вам стало удобнее с русским. Затем он был опубликован в The New Republic . Мы должны перепечатать это.

Бродский: Было бы неплохо, потому что речь хорошая.

Кавальери: Это говорит о том, что поэзия — это единственное, что имеет значение.

Бродский: Пожалуй, самое ценное замечание, сделанное там, это то, что нашему виду доступны два или три способа познания: анализ, интуиция и тот, который был доступен библейским пророкам — откровение. Достоинство поэзии в том, что в процессе сочинения вы сочетаете все три, если повезет. По крайней мере, вы объединяете два: анализ и интуицию — синтез. Чистый результат может оказаться откровением. Если вы бросите грубый взгляд на земной шар и кто его населяет. . . на Западе у нас теперь акцент на русском, на «разуме». На него начисляется премия. А на Востоке есть рефлексивность и интуиция. Поэт по умолчанию является самым здоровым из возможных экземпляров — слиянием этих двух.

Кавальери: Вы знаете Вацлава Гавела ?

Бродский: Нет, я его два раза видел.

Кавальери: Ты говорил?

Бродский: Нет. Прошло три четверти века, прежде чем Декларация независимости Чехии попала в нужные руки.

Кавальери: Вы получили приглашение вернуться на родину?

Бродский: Нет. Какая разница?

Кавальери: Ты не возвращался с 72 года. Прошлым летом я сосредоточился на русской истории. Но где-то перестал делать записи по текущим делам просто от усталости. Вы должны так себя чувствовать.

Бродский: Впервые я немного горжусь страной, в которой родился. Она находится в ужасном затруднительном положении. Никто не знает, что делать. Никто не знает, как жить. Никто не знает, какие шаги предпринять, и тем не менее, впервые за свою долгую историю, он не действует радикально перед лицом этой неразберихи. В том смысле, что путаница отражает человеческое затруднительное положение par excellence, просто потому, что никто не знает, как жить. Все формы социальной и индивидуальной организации, как и политическая система, — это просто способы оградить себя и нацию от этого беспорядка. И на данный момент они не защищают себя. . . их лица, Томас Харди однажды сказал рецепт хорошей поэзии, я здесь плохо перефразирую: «Нужно смотреть на самое худшее целиком», и именно это сейчас происходит в России, так что, может быть, результаты будут привлекательными. У меня нет особых надежд здесь, потому что там 300 миллионов человек. Что бы вы ни делали, для такого количества людей не существует счастливых решений. Это следует осознавать. если бы я был у руля, рядом с радио, рядом с микрофоном, я бы сказал людям именно это. Это не будет славным для всех. Свобода — это не пикник. Это большая ответственность, большой выбор, и человек рано или поздно сделает неправильный выбор. Так что это будет довольно сложно для многих людей. На данный момент вся нация нуждается в чем-то вроде профессионального обучения, потому что многие люди получили неподходящую для них работу. Они опирались на государство — на патерналистскую структуру. Существует потрясающая инерция от того, чтобы всегда полагаться на кого-то и не брать на себя личную ответственность.

У меня нет особых надежд здесь, потому что там 300 миллионов человек. Что бы вы ни делали, для такого количества людей не существует счастливых решений. Это следует осознавать. если бы я был у руля, рядом с радио, рядом с микрофоном, я бы сказал людям именно это. Это не будет славным для всех. Свобода — это не пикник. Это большая ответственность, большой выбор, и человек рано или поздно сделает неправильный выбор. Так что это будет довольно сложно для многих людей. На данный момент вся нация нуждается в чем-то вроде профессионального обучения, потому что многие люди получили неподходящую для них работу. Они опирались на государство — на патерналистскую структуру. Существует потрясающая инерция от того, чтобы всегда полагаться на кого-то и не брать на себя личную ответственность.

Кавальери: Как отразит это русский поэт?

Бродский: Не думаю, что мы можем сказать. Искусство зависит от истории или социальной реальности. Это марксистская идея, или, я думаю, аристотелевская, что Искусство отражает жизнь. Искусство имеет свою собственную динамику… свою историю… свою скорость… свою непостижимую цель. В каком-то смысле это похоже на беглый поезд, в который общество садится или не садится. И когда он садится, он не знает, в каком направлении он пойдет. Поезд тронулся задолго до этого. Литература (поэзия) старше любой существующей политической системы, любой системы управления или любой общественной организации. Песня была раньше любой истории. И поэтому в основном он развивается, развивается и продолжается по своим собственным направлениям, иногда пересекаясь с историей государства, общества или реальности общества, а иногда и нет. Нельзя подчинять искусство жизни. Искусство отличается от жизни тем, что оно не прибегает к повторению и штампам, тогда как жизнь всегда прибегает к штампам вопреки себе, потому что всегда приходится начинать с нуля.

Искусство имеет свою собственную динамику… свою историю… свою скорость… свою непостижимую цель. В каком-то смысле это похоже на беглый поезд, в который общество садится или не садится. И когда он садится, он не знает, в каком направлении он пойдет. Поезд тронулся задолго до этого. Литература (поэзия) старше любой существующей политической системы, любой системы управления или любой общественной организации. Песня была раньше любой истории. И поэтому в основном он развивается, развивается и продолжается по своим собственным направлениям, иногда пересекаясь с историей государства, общества или реальности общества, а иногда и нет. Нельзя подчинять искусство жизни. Искусство отличается от жизни тем, что оно не прибегает к повторению и штампам, тогда как жизнь всегда прибегает к штампам вопреки себе, потому что всегда приходится начинать с нуля.

Кавальери: Одно замечание, которое вы сделали об эпохе Августа, римском времени на земле, заключается в том, что единственная запись о человеческих чувствах, которую мы имеем, принадлежит поэтам.

Бродский: Да, я думаю, поэты дали нам гораздо больше, чем что-либо другое, любая другая пластинка.

Кавальери: Как вы думаете, что будущее узнает о нас из того, что мы говорим?

Бродский: Он будет знать о нас довольно мало. Он будет судить нас по тому, какую литературу мы оставим.

Кавальери: Остается литература.

Бродский: Через тысячелетие… Я не знаю, будут ли еще существовать люди, но если им интересен ХХ век, они будут читать книги, написанные в ХХ веке.

Кавальери: Вы преподавали в Мичиганском университете. Вы были приглашенным профессором в Куинс-колледже, Смит-колледже, Колумбийском университете и Кембридже. Вы были удостоены почетных докторских степеней Уильямс-колледжа и Йельского университета.

Бродский: И еще несколько мест… Рочестерский университет, тоже из Оксфорда, Англия среди прочих. Мы должны просто упомянуть о них — не то чтобы я трясу своими медалями.

Кавальери: Вы каждый раз произносите речь?

Бродский: К сожалению, да.

Кавальери: Собрать их в книгу?

Бродский: Ну нет.

Кавальери: Есть ли у Иосифа Бродского неопубликованные стихи?

Бродский: Много.

Кавальери: Есть ли кто-нибудь, кто отверг бы стихотворение?

Бродский: Да, это здорово. Ничего не меняется таким образом.

Кавальери: Как ты пишешь стихи? Твои стихи собираются сами собой? Вы собираете изображения до тех пор, пока не наступит время их выпуска?

Бродский: Я ничего не собираю намеренно или сознательно. Стихотворение всегда начинается с первой строки или строки, во всяком случае, и от нее вы идете. Это что-то вроде жужжания, под которое ты пытаешься вписаться в линию, а потом оно так и продолжается.

Кавальери: Мистики говорят, что самое начало человеческого рода произошло благодаря звуку, вибрации звука.

Бродский: Очень мило с их стороны.

Кавальери: И с поэтом тоже. У вас вибрация первая?

Бродский: Какая-то мелодия… какая-то мелодия, которая, как ни странно, имеет какой-то психологический вес, преуменьшение, и ты пытаешься в это что-то вписать. Единственная органическая вещь, относящаяся к поэзии, это как ты живешь. Вы существуете и постепенно приходите к определенной мелодии в своей голове. Линии развиваются, как морщины, как седые волосы. В каком-то смысле это морщины, особенно в том, что касается сочинения музыки… Это дает вам морщины! В каком-то смысле это работа времени над человеком. Оно точит вас, или уродует вас, или делает вашу кожу сухой.

Единственная органическая вещь, относящаяся к поэзии, это как ты живешь. Вы существуете и постепенно приходите к определенной мелодии в своей голове. Линии развиваются, как морщины, как седые волосы. В каком-то смысле это морщины, особенно в том, что касается сочинения музыки… Это дает вам морщины! В каком-то смысле это работа времени над человеком. Оно точит вас, или уродует вас, или делает вашу кожу сухой.

Кавальери: Значит, он тебя разрушает, и ты его носишь с собой?

Бродский: Вы делаете с предложениями то, что сделало с вами время.

Кавальери: При его формировании вы также носите с собой части строф?

Бродский: Конечно, да.

Кавальери: А механика… Ты сначала пишешь от руки?

Бродский: Да, у меня нет компьютера. Потом печатаю одним пальцем. Компьютеры мне ни к чему.

Кавальери: Какой палец?

Бродский: Указательный палец правой руки.

Кавальери: Я видел ваше стихотворение в The New Yorker в январе прошлого года, и мне стало интересно, сколько стихов вы публикуете в год в периодических изданиях.

Бродский: По-разному. За последний год я опубликовал около десяти.

Кавальери: Десять новых стихов за один год. Это совсем немного.

Бродский. Да, если повезет. Полгода я провел в Ирландии и опубликовал несколько стихов в Литературное приложение к «Таймс» .

Кавальери: Говорят, что когда вы были в трудовом лагере во время смерти Т. С. Элиота , вы смогли написать ему свой стих за двадцать четыре часа.

Бродский: Два-три дня, да.

Кавальери: Итак, вы чрезвычайно сосредоточены, но он также много значил для вас. Что помогает.

Бродский: Было. Кроме того, как ни странно, при данных обстоятельствах у меня была форма или форма для этого стихотворения. Я позаимствовал у В.Х. Стихотворение Одена «Памяти Йейтса». Я внес некоторые изменения. В первой части я сделал немного другую схему рифмовки.

Кавальери: И вы выучили английский, переводя стихи?

Бродский: Прочитав и переведя.

Кавальери: Строка за строкой. Как вы думаете, каков ваш английский сейчас?

Бродский: Не знаю. Иногда даже я доволен, но часто я не знаю, что сказать. Я в недоумении.

Кавальери: Вы не думаете, что мы на каком-то языке?

Бродский: У такой дворняги, как я, пожалуй, чаще.

Кавальери: Вы думаете и мечтаете на обоих языках?

Бродский: Люди мыслят мыслями и мечтают во сне. Они сопоставляют их в языке. Когда мы вырастаем, мы свободно владеем этим и по этой причине считаем, что думаем на языках.

Кавальери: Вы когда-нибудь использовали материал из своих снов?

Бродский: Часто. Несколько раз я сочинял стихи, когда только просыпался. Вт.ч. Оден предложил сохранить блокнот с карандашом, чтобы записывать кое-что, но мой вышел тарабарщиной.

Кавальери: Сны не всегда полезны, за исключением ощущения нагрузки.

Бродский: Подсознание — это источник, но композиция — это во многих отношениях в высшей степени рациональное предприятие. Вы можете думать о сне как о вдохновении, но потом вы его записываете и начинаете исправлять. Вы заменяете слова. Это вторжение в рассуждения. Поэзия — неизлечимо смысловое искусство, и с этим ничего не поделаешь. Вы должны иметь смысл. Вот что отличает его от других искусств… от всех других искусств.

Вы можете думать о сне как о вдохновении, но потом вы его записываете и начинаете исправлять. Вы заменяете слова. Это вторжение в рассуждения. Поэзия — неизлечимо смысловое искусство, и с этим ничего не поделаешь. Вы должны иметь смысл. Вот что отличает его от других искусств… от всех других искусств.

Кавальери: Вы называете это высшей точкой человеческой речи.

Бродский: Вот именно.

Первоначально опубликовано в томе 10:4 осенью 2009 года. Выражаем признательность Грейс Кавальери и журналу Forest Woods Media Productions «Поэт и стихотворение» за разрешение напечатать это интервью.

Последняя публикация Грейс Кавальери — What the Psychic Said (Goss Publications, 2020). У нее двадцать напечатанных книг и сборников стихов, а на американских сценах поставлено 26 пьес. Она основала и до сих пор выпускает сериал для общественного радио «Поэт и поэма», посвященный 40-летию эфира, теперь из Библиотеки Конгресса. В 2013 году она получила премию Джорджа Гарретта от The Associate Writing Programs. Чтобы прочитать больше этого автора:

Грейс Кавальери: зима 2001 г .;

Предисловие к выпуску «Зайчик и крокодил»: весна 2004 г .;

Грейс Кавальери о Роланде Флинте: мемориальный выпуск;

Грейс Кавальери: выпуск Уитмена;

Грейс Кавальери: выпуск военного времени;

Грейс Кавальери: проблема развивающегося города;

Грейс Кавальери: выпуск Split This Rock;

Грейс Кавальери об Энн Дарр: проблема предков;

Грейс Кавальери о «Поэте и стихотворении»: выпуск литературных организаций.

В 2013 году она получила премию Джорджа Гарретта от The Associate Writing Programs. Чтобы прочитать больше этого автора:

Грейс Кавальери: зима 2001 г .;

Предисловие к выпуску «Зайчик и крокодил»: весна 2004 г .;

Грейс Кавальери о Роланде Флинте: мемориальный выпуск;

Грейс Кавальери: выпуск Уитмена;

Грейс Кавальери: выпуск военного времени;

Грейс Кавальери: проблема развивающегося города;

Грейс Кавальери: выпуск Split This Rock;

Грейс Кавальери об Энн Дарр: проблема предков;

Грейс Кавальери о «Поэте и стихотворении»: выпуск литературных организаций.

Последняя поэзия Бродского смело встречает смерть

Поэт, написавший «Так далее», боится, презирает, бросает вызов и смиряется, хотя и горько, со смертью; читатель чувствует, что он знал, что теперь он будет покойным Иосифом Бродским.

Многолетний интерес Бродского к механике письма и языка, меланхолия изгнания — он был выселен из родной России в 1972 году — и непревзойденное значение классической истории и литературы во многом проявляются в этом сборнике. Но эти стихи 1987 Нобелевский лауреат писал за десятилетие до своей смерти в прошлом году тоску прежде всего о смертности. Перемещение явно вдохновило Бродского на обиженную одержимость местом и смыслом вещей места. Ясным зрением стороннего наблюдателя он отделил предмет — «вырез мозга», как он определяет вещь в поэме «Новая жизнь», — от его сентиментального окружения. Наблюдатель, а не участник судьбы, путешественник в «Так далее» живет на грани, спит, опустив голову, чтобы ее не отрубили, прислушивается к шуму за спиной, нехотя отыгрывает роль неудачника. и иностранец.

Но эти стихи 1987 Нобелевский лауреат писал за десятилетие до своей смерти в прошлом году тоску прежде всего о смертности. Перемещение явно вдохновило Бродского на обиженную одержимость местом и смыслом вещей места. Ясным зрением стороннего наблюдателя он отделил предмет — «вырез мозга», как он определяет вещь в поэме «Новая жизнь», — от его сентиментального окружения. Наблюдатель, а не участник судьбы, путешественник в «Так далее» живет на грани, спит, опустив голову, чтобы ее не отрубили, прислушивается к шуму за спиной, нехотя отыгрывает роль неудачника. и иностранец.

Этот путешественник доводит обыденные советы по сохранению жизни — избегайте молочных продуктов, держите окна закрытыми — до крайности. Он дьявольский, изобретательный, но бесчувственный, ведет мрачное повествование о смертельно опасной местности, советуя осторожному путнику притворяться. «Когда собаке перегрызут глотку пилой, не съеживайся». И носите серое, «чтобы уменьшить искушение смешать свою плоть с землей».

Пейзаж Бродского резко сузился и потемнел с тех пор, как в 1988 году вышла «К Урании». они стальные, плотные, обрезанные. Бескомпромиссный цинизм Бродского логически вытекает из его глубоко романтического видения, плод глубоко обманутых ожиданий. В неспособности старой подруги оставаться гибкой, яркой и без морщин читается неспособность плоти победить.

Иногда преобладает более мягкое руководство, как в «Вертумне», когда Бродский уступает утешению, которое давала ему классика:

Я перестал оглядываться через свое мягкое плечо. Слыша

как прежде холодок в лопатках,

ныне чувствую, что за моей спиной тоже тянется

улица, заросшая колоннадами, что в ее дальнем конце

тоже мерцают бирюзовые полумесяцы

Адриатики.

В «So Forth» есть приятные, простые нотки. Каждая строфа «Песни» начинается со слов «Я бы хотел, чтобы ты был здесь, дорогая», и есть носовые платки и слезы.

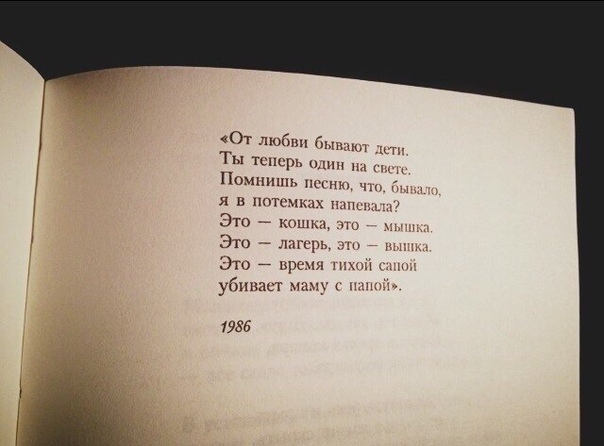

Но читатель резко и кратко воспитывается в «Песне приветствия» Бродского, ужасающем пересечении стадий жизни, проводимой притворно-игривым голосом, начинающейся со слов «Вот твоя мама, вот твой папа./Добро пожаловать в жизнь». их плоть и кровь./ Почему ты выглядишь таким грустным?» и переходит к «Вот твой клинок, вот твое запястье, / Добро пожаловать, играй в своего собственного террориста; / Назови это своим Ближним Востоком».

Последний том поэзии Бродского — это смелое словесное столкновение со смертью, произнесенное голосом, мрачно сознающим, что тишина неминуема. Хотя два десятилетия назад творчество Бродского уже победило ту смертность, которую он так блестяще изобразил, к сожалению, теперь его творчество ограничено.