Стихи бродского лучшее о любви: Стихи о любви Иосифа Бродского

Лучшие стихи о любви

Сергей Есенин

Вы помните,

Вы все, конечно, помните,

Как я стоял,

Приблизившись к стене,

Взволнованно ходили вы по комнате

И что-то резкое

В лицо бросали мне.

Вы говорили:

Нам пора расстаться,

Что вас измучила

Моя шальная жизнь,

Что вам пора за дело приниматься,

А мой удел —

Катиться дальше, вниз.

Любимая!

Меня вы не любили.

Не знали вы, что в сонмище людском

Я был, как лошадь загнанная в мыле,

Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,

Что я в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь, что не пойму —

Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу

Лица не увидать.

Большое видится на расстояньи.

Когда кипит морская гладь,

Корабль в плачевном состояньи.

Земля — корабль!

Но кто-то вдруг

За новой жизнью, новой славой

В прямую гущу бурь и вьюг

Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я

Под дикий шум,

Незрело знающий работу,

Спустился в корабельный трюм,

Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —

Русским кабаком.

И я склонился над стаканом,

Чтоб, не страдая ни о ком,

Себя сгубить

В угаре пьяном.

Любимая!

Я мучил вас,

У вас была тоска

В глазах усталых:

Что я пред вами напоказ

Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,

Что в сплошном дыму,

В разворочённом бурей быте

С того и мучаюсь,

Что не пойму,

Куда несет нас рок событий…

Теперь года прошли,

Я в возрасте ином.

И чувствую и мыслю по-иному.

И говорю за праздничным вином:

Хвала и слава рулевому!

Сегодня я

В ударе нежных чувств.

Я вспомнил вашу грустную усталость.

И вот теперь

Я сообщить вам мчусь,

Каков я был

И что со мною сталось!

Любимая!

Сказать приятно мне:

Я избежал паденья с кручи.

Теперь в советской стороне

Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,

Кем был тогда.

Не мучил бы я вас,

Как это было раньше.

За знамя вольности

И светлого труда

Готов идти хоть до Ламанша.

Простите мне…

Я знаю: вы не та —

Живете вы

С серьезным, умным мужем;

Что не нужна вам наша маета,

И сам я вам

Ни капельки не нужен.

Живите так,

Как вас ведет звезда,

Под кущей обновленной сени.

С приветствием,

Вас помнящий всегда

Знакомый ваш

Сергей Есенин.

«И, значит, остались только иллюзия и дорога». Стихи Иосифа Бродского

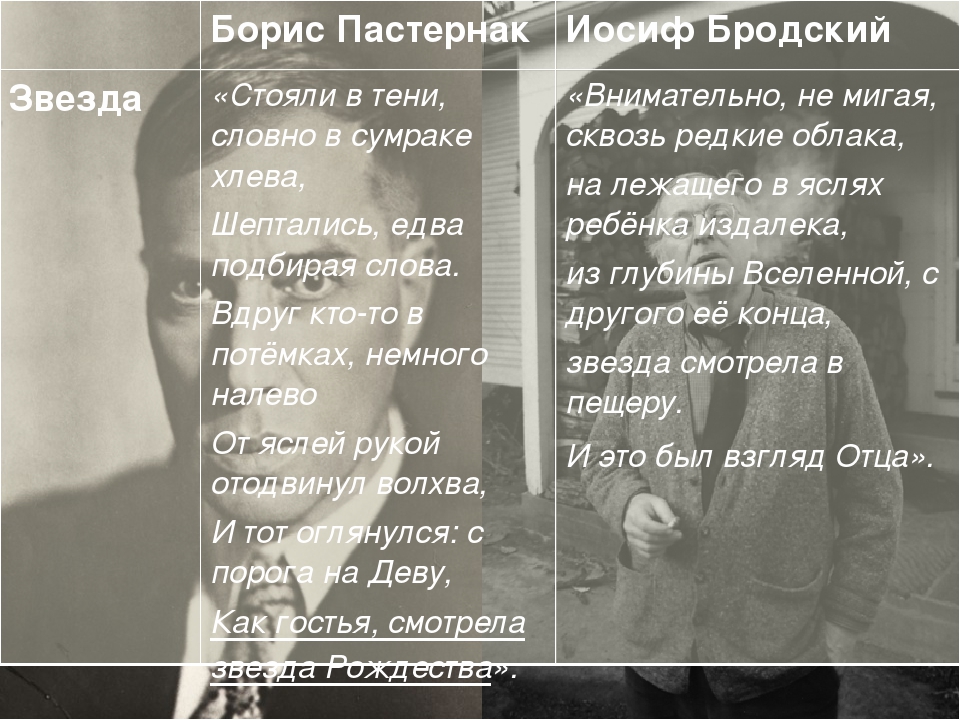

Уже в своей ранней лирике Иосиф Бродский демонстрирует виртуозное владение звукописью — повторы, ассонансы, аллитерации, анафоры. Вскоре именно музыкальность стиха станет своего рода визитной карточкой поэта.

Пилигримы

«Мои мечты и чувства в сотый раз

Идут к тебе дорогой пилигримов»

В. Шекспир

Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,

мимо храмов и баров,

мимо шикарных кладбищ,

мимо больших базаров,

мира и горя мимо,

мимо Мекки и Рима,

синим солнцем палимы,

идут по земле пилигримы.

Увечны они, горбаты,

голодны, полуодеты,

глаза их полны заката,

сердца их полны рассвета.

За ними поют пустыни,

вспыхивают зарницы,

звезды горят над ними,

и хрипло кричат им птицы:

что мир останется прежним,

да, останется прежним,

ослепительно снежным,

и сомнительно нежным,

мир останется лживым,

может быть, постижимым,

но все-таки бесконечным.

И, значит, не будет толка

от веры в себя да в Бога.

…И, значит, остались только

иллюзия и дорога.

И быть над землей закатам,

и быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.

Одобрить ее поэтам.

1958

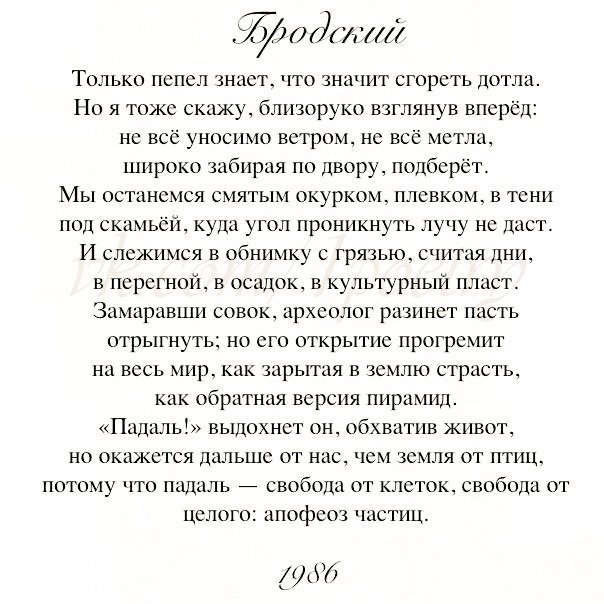

29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень», призванная обличить «паразитический образ жизни» молодого поэта Бродского. Она и положила начало травле Иосифа Александровича, за которым последовал арест по обвинению в тунеядстве 13 февраля 1964 года, слушания в суде (законспектированные Фридой Вигдоровой тексты которых впоследствии вышли самиздатом и обрели огласку на Западе и в США) и ссылка в Коношский район Архангельской области, из которой, впрочем, был вызволен «мировой общественностью» (письма в защиту Бродского отправили Шостакович, Маршак, Чуковский, Паустовский, Твардовский, Герман и даже Сартр) уже через полтора года. С 1965 по 1972 год Бродский входил в состав профгруппы при Ленинградском отделении Союза писателей. Именно в это время появилось известное «письмо» — стихотворение, обращенное к поэту и литературоведу Льву Владимировичу Лосеву (настоящая фамилия — Лифшиц).

Она и положила начало травле Иосифа Александровича, за которым последовал арест по обвинению в тунеядстве 13 февраля 1964 года, слушания в суде (законспектированные Фридой Вигдоровой тексты которых впоследствии вышли самиздатом и обрели огласку на Западе и в США) и ссылка в Коношский район Архангельской области, из которой, впрочем, был вызволен «мировой общественностью» (письма в защиту Бродского отправили Шостакович, Маршак, Чуковский, Паустовский, Твардовский, Герман и даже Сартр) уже через полтора года. С 1965 по 1972 год Бродский входил в состав профгруппы при Ленинградском отделении Союза писателей. Именно в это время появилось известное «письмо» — стихотворение, обращенное к поэту и литературоведу Льву Владимировичу Лосеву (настоящая фамилия — Лифшиц).

***

Л. В. Лифшицу

Я всегда твердил, что судьба — игра.

Что готический стиль победит, как школа,

как способность торчать, избежав укола.

Я сижу у окна.

За окном осина.

За окном осина.Я любил немногих. Однако — сильно.

Я считал, что лес — только часть полена.

Что зачем вся дева, раз есть колено.

Что, устав от поднятой веком пыли,

русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.

Я сижу у окна. Я помыл посуду.

Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке — ужас пола.

Что любовь, как акт, лишена глагола.

Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,

Я сижу у окна. Вспоминаю юность.

Улыбнусь порою, порой отплюнусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.

И что семя, упавши в дурную почву,

не дает побега; что луг с поляной

есть пример рукоблудья, в Природе данный.

Я сижу у окна, обхватив колени,

в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,

но зато ее хором не спеть. Не диво,

что в награду мне за такие речи

своих ног никто не кладет на плечи.

Я сижу у окна в темноте; как скорый,

море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо

свои лучшие мысли и дням грядущим

я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Я сижу в темноте. И она не хуже

в комнате, чем темнота снаружи.

1971

У Иосифа Бродского была удивительная манера себя нести — Российская газета

Соломон Волков — писатель и музыковед — беседовал со многими известными личностями, без которых трудно представить себе русскую культуру. С Шостаковичем, Баланчиным, Спиваковым, Евтушенко и — Бродским. Из этих стереоскопических бесед выходили книги и фильмы, из которых мы, как минимум, узнавали что-то новое о собеседниках. Меняли углы зрения, настраивали собственную оптику, вглядываясь в портреты гениев. Сейчас же, накануне юбилея Иосифа Бродского, мы поговорили о поэте с самим Соломоном Волковым.

Соломон Моисеевич, вы ведь не раз виделись с Иосифом Бродским. Вопрос у меня странный на первый взгляд. А какого роста он был? Помнится, беседуя с вами, Бродский вдруг стал рассуждать о росте Анны Ахматовой и Уистена Одена: они, мол, «примерно одного роста; может быть, Оден пониже».

Соломон Волков: Я вот отчетливо помню такую странную картину — иду по улице Нью-Йорка, толпа, как океан, — и ее как океанский лайнер разрезает человек, который будто возвышается над толпой. И это был Бродский. Я не ожидал увидеть его в той толпе. Он был обыкновенного среднего роста, но когда он появлялся — действительно производил впечатление высокого человека. Почти как Маяковский, который, несомненно, был выше Бродского.

У Бродского ведь не случайно рост физический будто бы перетекает в величину поэтическую: когда он гулял с Анной Андреевной, «то всегда тянулся. Чтобы комплекса не было». Потому что она «грандиозная».

Соломон Волков: У Иосифа была удивительная манера себя нести, которой он мгновенно выделялся. Видимо, это уже свойство личности. То же самое впечатление он производил, когда появлялся на своих лекциях в Колумбийском университете, с которых начались наши разговоры. Входил в аудиторию, рассекая воздух, абсолютно заполняя собой все пространство. В нем была колоссальнейшая энергетика. Люди с таким богатым внутренним потенциалом действительно обладают особой энергетикой.

В нем была колоссальнейшая энергетика. Люди с таким богатым внутренним потенциалом действительно обладают особой энергетикой.

Ну да, какого поэта ни возьми — за каждым непременно свой мистический шлейф. Видимо, не случайно?

Соломон Волков: Вообще-то я не очень верю во все эти парапсихологические штуки. Но вынужден констатировать… Вот на фотографиях Шостаковича — кажется, что это такой зажатый, патологически скромный и застенчивый человек. Но в его присутствии каждый ощущал огромный электрический заряд, буквально сбивавший с ног. Мариэтта Шагинян, которая общалась с Шостаковичем с молодых лет, писала, как он пришел к ней в гости, у них в доме стояла плотная перегородка, какими в советских квартирах перегораживали комнаты, — но едва Шостакович вошел, эта ширма вдруг упала. Какие-то волны от него, безусловно, исходили. И еще в большей степени они ощущались в присутствии Бродского. Это, конечно, уже из области парапсихологии, но это было, это не выдумано. Когда мне рассказывают такие истории, я слушаю их скептически.

Вернемся все же к росту. Поэтов, кажется, во все времена волновало — кто из них выше, кто «первее»? Поэт или первый — или никакой. Откуда в них эта болезнь?

Соломон Волков:

Знаете, есть много людей, которые считают себя гениями, но таковыми не являются. В данном-то случае мы говорим о дарованиях действительно гениальных — к ним не всегда применимы обывательские мерки.

Бродский, вышедший из круга молодых поэтов, окружавших Ахматову, предпочитал говорить как о своем поэтическом учителе скорее о Цветаевой. Не странно ли?

Не странно ли?

Соломон Волков: Для Бродского Марина Цветаева была вообще центральной фигурой поэтической. Не понимаю, почему. Я всегда предпочитал ей Ахматову. Возможно, мне не нравится какая-то истеричность голоса Цветаевой. Поэтическая техника фантастическая — и это, думаю, первое, что привлекало Бродского. Но у Цветаевой нет, как мне кажется, той многоплановости, которая есть у Ахматовой.

Анна Андреевна поражает своей актуальностью. Стихи, написанные 100 лет тому назад, читаются как дневник современной женщины. Соединение в ее поэзии религиозности и эротики, на которое обратил внимание Эйхенбаум — это очень актуально для продвинутой интеллектуальной современной женщины.

Возможно, я ошибаюсь, но цветаевские слоганы мне не кажутся сейчас такими актуальными. Хотя среди женщин всегда было огромное число фанатичных поклонниц Цветаевой.

Бродский вам как раз возражал, повторяя цветаевскую мысль о том, что стихотворение есть реорганизованное время: «Время — источник ритма… И чем поэт технически разнообразнее, тем интимнее его контакт со временем».

Соломон Волков:

Как все-таки Ахматова относилась к Бродскому — снисходительно? иронично? восторженно? Вы ведь в молодые годы тоже общались с Анной Андреевной, приезжали к ней с музыкантами…

Соломон Волков: Я думаю, ее восхищало, что она нашла в Бродском родственную душу. Она ведь его выделила совершенно не зря — своей интуицией гения почувствовала, что из всех окружавших ее поэтов Бродский самая значительная фигура. Другое дело, что она при этом играла и «флиртовала» со всеми остальными тоже. У нее были особые отношения с Бобышевым, особые с Найманом — поэтическими приятелями Бродского тех лет. Но по отношению к Бродскому она именно чувствовала, что в плане того самого жизнестроительства он выруливает на какие-то очень важные рубежи. Она же и сама всю жизнь, с самых молодых лет, выстраивала себя как личность, меняя свою личностную позицию сообразно тому, что ей представлялось в данный момент более выигрышным.

Другое дело, что она при этом играла и «флиртовала» со всеми остальными тоже. У нее были особые отношения с Бобышевым, особые с Найманом — поэтическими приятелями Бродского тех лет. Но по отношению к Бродскому она именно чувствовала, что в плане того самого жизнестроительства он выруливает на какие-то очень важные рубежи. Она же и сама всю жизнь, с самых молодых лет, выстраивала себя как личность, меняя свою личностную позицию сообразно тому, что ей представлялось в данный момент более выигрышным.

А Бродского не раздражала знаменитая фраза Ахматовой про то, «какую биографию делают нашему рыжему»?

Соломон Волков: Я его никогда об этом не спрашивал — и он никогда об этом не говорил со мной. Но могу точно сказать, и не открою тут никакой Америки, что при всей сложности истории с арестом Иосифа Александровича, судебным процессом, пребыванием в ссылке в деревне Норенской, с тамошним его житьем-бытьем, — все это было, но все это и мифологизировано до предела. И в каком-то смысле это работало на него, и он совершенно был не против такого развития жизненного сюжета. Хотя, конечно, мотивы его не так прямолинейны. В Москве в 64-м году друзья ведь предупреждали, уговаривали: не возвращайся в Ленинград, ничем хорошим это не кончится. То, что он все же поехал — и был арестован — связано было, безусловно, с его любовным романом с Мариной Басмановой, в первую очередь. Но он пошел, условно говоря, на свою Голгофу, отчетливо понимая, я думаю, интуитивно, и то, что это очень важный шаг для его поэтической биографии.

Хотя, конечно, мотивы его не так прямолинейны. В Москве в 64-м году друзья ведь предупреждали, уговаривали: не возвращайся в Ленинград, ничем хорошим это не кончится. То, что он все же поехал — и был арестован — связано было, безусловно, с его любовным романом с Мариной Басмановой, в первую очередь. Но он пошел, условно говоря, на свою Голгофу, отчетливо понимая, я думаю, интуитивно, и то, что это очень важный шаг для его поэтической биографии.

В какой-то момент стала неизбежной связка: Бродский — мученик. Помните замечательный его экспромт — «кто вас сделал поэтом?» — он отвечает: «я думал, что это от Бога». Из таких фраз складываются в итоге легенды. И эта фраза, конечно, была легендарной, — но ее ведь нужно было выговорить в момент, когда на это осмелились бы немногие.

Бродского упрекали в том, что он не сказал слова доброго о той же Фриде Вигдоровой, благодаря которой мир получил стенограмму судебного процесса, и вообще старался избегать каких-то слов в адрес людей, ему помогавших. Вам на вопросы о ссылке отвечал: я отказываюсь все это драматизировать. Вы сочли, что это часть его эстетики. Что вы имели в виду?

Вам на вопросы о ссылке отвечал: я отказываюсь все это драматизировать. Вы сочли, что это часть его эстетики. Что вы имели в виду?

Соломон Волков: Эта эстетика отчуждения — невероятный аспект личности Бродского. Таким я его здесь узнал в Америке. Это был сознательный выбор, нетипичный для русской художественной фигуры. Но здесь, в Америке, иначе невозможно.

Почему? Откройте эту тайну выживания русской эмиграции.

Соломон Волков: Бродский стал проникаться англо-американской эстетикой того, что называется understatement (умышленное преуменьшение положительных характеристик объекта речи — Ред.). Иначе и не скажешь. То есть, сдержанная такая англизированная реакция на все, что с тобой происходит, без драматизации. Подчеркнуто холодно, подчеркнуто безлично. Как он любил всегда говорить: цвета серой воды, который является одновременно цветом времени.

Он начал этим проникаться еще в Советском Союзе. И этим очень отличался от других поэтов, раз в сто. Ни у Андрея Вознесенского, ни у Евгения Евтушенко нет этой отстраненности, отчуждения от событий, которые с тобой происходят. Наоборот, они как бы кидаются в водоворот и в нем вращаются в огромным энтузиазмом. И это типичная шестидесятническая черта.

Ни у Андрея Вознесенского, ни у Евгения Евтушенко нет этой отстраненности, отчуждения от событий, которые с тобой происходят. Наоборот, они как бы кидаются в водоворот и в нем вращаются в огромным энтузиазмом. И это типичная шестидесятническая черта.

Для многих читателей, вовсе не самых толстокожих, как раз эта черта в поэтах всегда казалась привлекательной.

Соломон Волков: Бродский не шестидесятник именно в этом плане. Он пост-шестидесятник, по моему убеждению. Я пытаюсь ввести в оборот это понятие — пост-шестидесятник. Таковыми были, кроме него, и Шнитке, и Тарковский. Были пре-шестидесятники, пра-шестидесятники, — и были пост-шестидесятники. Так вот, начав вхождение в эту эстетику еще в Советском Союзе, Бродский очень сильно впитал ее, попав в Соединенные Штаты. Это ему нравилось всегда, его к этому тянуло. Вообще влияние англо-американской поэзии на русскую культуру до Бродского было совершенно неощутимым. Был, скажем, Байрон, влиявший на Пушкина и на весь русский романтизм. А после этого огромный перерыв. Вплоть до Бродского, с легкой руки которого в русской культуре проявился интерес к Одену, Фросту. Но здесь, в эмиграции, это был еще вопрос выживания. Он вдруг попал из атмосферы, где «поэт в России больше, чем поэт», — туда, где, согласно Хармсу, в ответ на слова «я поэт» можно услышать: «нет, ты г…».

А после этого огромный перерыв. Вплоть до Бродского, с легкой руки которого в русской культуре проявился интерес к Одену, Фросту. Но здесь, в эмиграции, это был еще вопрос выживания. Он вдруг попал из атмосферы, где «поэт в России больше, чем поэт», — туда, где, согласно Хармсу, в ответ на слова «я поэт» можно услышать: «нет, ты г…».

Но что все-таки роднило Бродского с шестидесятниками — даже если ему и нравилось от них «отстраняться»?

Соломон Волков: Очень интересно было наблюдать, когда Бродский появлялся на сцене здесь в Нью-Йорке на поэтических вечерах с другими американскими поэтами. Американский поэт, выходя на эстраду, заранее извиняется, что отнимает у почтеннейшей публики время своими неуместными и ненужными никому стихами. Американский поэт читает тихо, монотонно, переминаясь с ноги на ногу. Ничего более контрастного выступлению, скажем, Евтушенко или Вознесенского быть не может. И этим еще Вознесенский и Евтушенко производили такое впечатление на американскую аудиторию: они читали шумно, ярко, и по-русски. Бывали и переводчики при этом, их переводили, но все-таки по-русски.

Бывали и переводчики при этом, их переводили, но все-таки по-русски.

Вот тут Бродский был к ним близок, тут он был шестидесятником: выходя на эстраду, начинал гипнотизировать аудиторию, шаманил на эстраде. И опять-таки на моих глазах не раз и не два преуспевал в этом. Аудитория ни слова не понимала по-русски. Но эти шаманские завывания Бродского на сцене гипнотизировали американскую публику. И та сдавалась.

Но в обиходе жизненном, для выживания здесь одного шаманства, видимо, недостаточно?

Соломон Волков: В обиходе жизненном нужно было примириться с ощущением, что ты никому не нужен как поэт. И тогда Бродский выработал свою линию поведения — да, это все меня не касается, ничего драматического со мной не происходило. Те, кто напоминает мне: это было важно в вашей биографии, вот такие-то люди вам помогали — это все нужно отстранить, отодвинуть. Поэт должен быть на уровне воды серого цвета. Таким должно быть бытие поэта.

Люди, которые в эмиграции не сумели впитать хоть какие-то элементы такой эстетической жизненной позиции, — погибли. Все поломались. В Америке выжить, думая, что ты культурный гений и все должны перед тобой падать ниц, — это стратегия, заранее обреченная на неудачу. Выжили именно те, кто держался, как Бродский и Барышников. Я всегда называю Барышникова живым лирическим героем Бродского. Не собираюсь сравнивать его ни в каком аспекте с Бродским, но как модель поведения — модель Бродского, назовем ее так условно, — его пример оказался для меня чрезвычайно важным.

Все поломались. В Америке выжить, думая, что ты культурный гений и все должны перед тобой падать ниц, — это стратегия, заранее обреченная на неудачу. Выжили именно те, кто держался, как Бродский и Барышников. Я всегда называю Барышникова живым лирическим героем Бродского. Не собираюсь сравнивать его ни в каком аспекте с Бродским, но как модель поведения — модель Бродского, назовем ее так условно, — его пример оказался для меня чрезвычайно важным.

Бродский действительно болезненно или раздраженно относился к попыткам изучения его внелитературной биографии (хотя как у поэта отделить «литературное» от «нелитературного»)?

Соломон Волков: Да. А кто из известных вам деятелей культуры относится спокойно к таким вещам? Все хотят контролировать свое жизнеописание. Я исключений не знаю… Хотя тут есть парадокс: сам Бродский с величайшей охотой поглощал все биографические материалы о людях, которые его интересовали, о тех же поэтах. Вполне мог посплетничать: кто, с кем, как и почему. Значительную часть его разговоров с друзьями составляла именно эта тема. Но о себе абсолютно нет. Он приходил в ужас при мысли, что кто-то будет копаться в его личной биографии и привязывать к определенным фигурам. Скажем, «Новые стансы к Августе» — книга стихов, посвященная определенной названной женщине. Но включены стихи, посвященные и другим женщинам тоже. В интересах цельности поэтической книги он шел на такие вещи. Это ведь тоже от Ахматовой — полная тьма и запутывание всех входящих и исходящих. Хотя многие его музы еще живы и с каждым годом все чаще нарушают обет молчания…

Значительную часть его разговоров с друзьями составляла именно эта тема. Но о себе абсолютно нет. Он приходил в ужас при мысли, что кто-то будет копаться в его личной биографии и привязывать к определенным фигурам. Скажем, «Новые стансы к Августе» — книга стихов, посвященная определенной названной женщине. Но включены стихи, посвященные и другим женщинам тоже. В интересах цельности поэтической книги он шел на такие вещи. Это ведь тоже от Ахматовой — полная тьма и запутывание всех входящих и исходящих. Хотя многие его музы еще живы и с каждым годом все чаще нарушают обет молчания…

Не каждому достойному поэту дали Нобелевскую премию — а Бродский ее получил. Как ему это удалось?

Соломон Волков: Почему Бродский получил Нобелевскую премию, а, скажем, Вознесенский, Евтушенко не получили. Ну, Евтушенко еще, очень может быть, и получит — предсказать такие вещи невозможно. Букмекеры на этом хорошо зарабатывают, но прогнозы их, как правило, не сбываются.

Тут интересно другое. И Вознесенский, и Евтушенко вроде бы вписались в американскую жизнь, дружили с такими авторитетами, как Норман Мейлер, Артур Миллер, семья Кеннеди. Но эти люди не оказывали никакого влияния на решения Нобелевского комитета. Они сами не получили Нобелевки — ни Мейлер, ни Миллер. И не случайно — в какой-то момент позиции этого круга и тех людей, которые принимают решения в Нобелевском комитете, разошлись. А Бродский как раз, наоборот, был в том кругу, который имел авторитет для Нобелевского комитета. Это уже вопрос к социально-культурной ситуации или вопрос чутья. Бродский подружился с Сьюзен Зонтаг, которая представляла европейский авангард или ранний постмодернизм. И ее интересы совпадали с культурными предпочтениями Нобелевского комитета. К ней, кстати, очень прислушивались.

И Вознесенский, и Евтушенко вроде бы вписались в американскую жизнь, дружили с такими авторитетами, как Норман Мейлер, Артур Миллер, семья Кеннеди. Но эти люди не оказывали никакого влияния на решения Нобелевского комитета. Они сами не получили Нобелевки — ни Мейлер, ни Миллер. И не случайно — в какой-то момент позиции этого круга и тех людей, которые принимают решения в Нобелевском комитете, разошлись. А Бродский как раз, наоборот, был в том кругу, который имел авторитет для Нобелевского комитета. Это уже вопрос к социально-культурной ситуации или вопрос чутья. Бродский подружился с Сьюзен Зонтаг, которая представляла европейский авангард или ранний постмодернизм. И ее интересы совпадали с культурными предпочтениями Нобелевского комитета. К ней, кстати, очень прислушивались.

И то, что Бродский начал писать эссе по-английски, сыграло колоссальную роль. Ни Вознесенский, ни Евтушенко этого делать не стали. Они оставались в убеждении, что добьются этого своей поэзией. Но стихи — это вопрос перевода, тысячи разных других обстоятельств. О Бродском же Нобелевский комитет составил представление главным образом по двум факторам: по истории с судебным процессом и по его эссе. Поэзия была в дополнительном пакете. Точно так же, как Пастернаку — присудили вроде бы за поэзию. Но, конечно же, если бы Пастернак не написал «Доктора Живаго», никакой Нобелевской премии ему не видать. Та же история была у Бродского.

О Бродском же Нобелевский комитет составил представление главным образом по двум факторам: по истории с судебным процессом и по его эссе. Поэзия была в дополнительном пакете. Точно так же, как Пастернаку — присудили вроде бы за поэзию. Но, конечно же, если бы Пастернак не написал «Доктора Живаго», никакой Нобелевской премии ему не видать. Та же история была у Бродского.

Но вообще, по моим наблюдениям, не берусь судить о всех странах, — в Америке спокойно относятся к тому, что многие крупные авторы не получили Нобелевскую премию. Настоящая мистика Нобелевской премии существует только в России.

Говоря о поэтах послевоенного поколения, Бродский выделял особо Бориса Слуцкого. Казалось бы, совсем не близкий ему поэт…

Соломон Волков: Я с вами совершенно не соглашусь. Бродский всегда говорил с большой симпатией о Слуцком как о человеке. А о стихах вообще говорить нечего — вчитайтесь! Слуцкий столько наработал для стихов Бродского — вся эта резкая манера с использованием обиходных слов. И это влияние не противоречит словам Бродского о том, что Слуцкий загубил себя позицией, условно говоря, политрука, честного коммуниста.

И это влияние не противоречит словам Бродского о том, что Слуцкий загубил себя позицией, условно говоря, политрука, честного коммуниста.

Сейчас за такие внятные жизненные позиции поэтов готовы вычеркнуть из истории литературы вовсе — будто и не бывало.

Соломон Волков: В моих словах нет никакой иронии. Я с уважением отношусь ко многим замечательным людям, хотя они хранили такую условную позицию честного коммуниста до конца своих дней. Анатолий Наумович Рыбаков, автор «Кортика» и «Детей Арбата», жил наискосок от меня и мы очень часто встречались. Он был и оставался убежденным троцкистом. И Сталина он ненавидел именно не как какой-то антисталинист, интеллектуал западного образца, а как человек, идеалом которого было справедливое общество, избавленное от классовых расслоений, ужасной разницы в заработках, — от всего, что вполне характеризует сегодняшний дикий капитализм, в Америке и Европе… Так что — нет, Слуцкий был Бродскому как раз очень близок. Он просто сожалел, что Слуцкий ужал себя до размеров добровольной искусственной клетки. Но это уже трагедия или, наоборот, удача Слуцкого, для кого как.

Но это уже трагедия или, наоборот, удача Слуцкого, для кого как.

Когда начались печальные теперешние события на Украине, в Интернете тут же замелькало стихотворение Бродского «На независимость Украины» — совсем не комлиментарное к самостийным чувствам. Одни вдохновились нежданным патриотизмом Бродского, другие, наоборот, осыпали его проклятьями. И тут же усомнились в подлинности стихов, усмотрев, как обычно, в них «кремлевскую пропаганду». Это же стихотворение такого имперского поэта. Насколько оно объясняет Бродского?

Соломон Волков: Я всегда считал Бродского имперским поэтом. И тема империи для него очень важна. Почему он не остался в Европе? Почему он прямо из России поехал в Америку? Он поменял советскую империю на империю антисоветскую. Но ему было важно это ощущение, что он живет в империи, что он является частью империи. У него можно найти множество соображений на эту тему. Отсюда и его любовь к Андреевскому флагу, отсюда и наш с ним разговор о стихотворении, посвященном маршалу Жукову, которое вполне могло бы появиться в свое время в газете «Правда». Бродский вспоминал, сколько в связи с этим стихотворением ему пришлось всякого наглотаться.от эмигрантов, в особенности, прибалтов и украинцев, здесь, в Соединенных Штатах.

Бродский вспоминал, сколько в связи с этим стихотворением ему пришлось всякого наглотаться.от эмигрантов, в особенности, прибалтов и украинцев, здесь, в Соединенных Штатах.

Он периодически высказывался как имперский поэт. Можно в этом усмотреть противоречие. Но любая огромная фигура состоит из множеств. Был ли имперским поэтом Пушкин? Конечно, был. «Клеветникам России» и «На годовщину Бородинской битвы» — это же имперские стихи. Если их сегодня перепечатать, представляете, как бы на Пушкина накинулись со всех сторон. А стихи замечательные и, опять-таки, вписываются в текущее.

Листок со стихотворением «На независимость Украины», врученный Бродским, лежит у меня в архиве, это копия с его пишущей машинки. Относиться к этому можно как угодно, сообразно политическим взглядам. Но отрицать, что это сильное стихотворение, по-моему, не будет никто.

Бродский жалел, что не написал свою «Божественную комедию», некое монументальное произведение, роман, эпопею. А с чего, по-вашему, надо начинать путь к Бродскому, что в нем главное?

Соломон Волков: Наверное, если совсем-совсем, то я бы посоветовал открыть сначала «Часть речи», с одной стороны. И «Новые стансы к Августе», с другой. Чисто любовная лирика — и Бродский с более философским оттенком. Есть такая идея, что он сложный, недоступный поэт. Это не так. Поразительно, какое количество поэтических афоризмов Бродского вошло в быт. Я не знаю, как сейчас, но в наше время, когда люди встречались, они друг друга «обнюхивали» с помощью цитат. Если человек откликался, скажем, на обэриутов, Олейникова, Хармса, Заболоцкого раннего, — значит, свой. Сейчас это ушло, цитату из Олейникова — «Типичная пошлость царила в его голове небольшой» — уже не узнают, нужно объяснять.

И «Новые стансы к Августе», с другой. Чисто любовная лирика — и Бродский с более философским оттенком. Есть такая идея, что он сложный, недоступный поэт. Это не так. Поразительно, какое количество поэтических афоризмов Бродского вошло в быт. Я не знаю, как сейчас, но в наше время, когда люди встречались, они друг друга «обнюхивали» с помощью цитат. Если человек откликался, скажем, на обэриутов, Олейникова, Хармса, Заболоцкого раннего, — значит, свой. Сейчас это ушло, цитату из Олейникова — «Типичная пошлость царила в его голове небольшой» — уже не узнают, нужно объяснять.

И Бродский разошелся на огромное количество цитат. «Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево». Это же 61-й год, первое его знаменитое стихотворение — «Рождественский романс». Или «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». Разве это точно ассоциируется с Бродским? Нет. А вот еще: «Задние мысли сильнее передних» из «Речи о пролитом молоке». «Я обнял эти плечи, и взглянул на то, что оказалось за спиною». О чем это? Слова так связаны одно с другим, что ты их вспоминаешь по самым разным поводам.

О чем это? Слова так связаны одно с другим, что ты их вспоминаешь по самым разным поводам.

Дома мы с женой моей Марьяной все время цитируем Бродского. «Зимним вечером в Ялте» — «Налить вам этой мерзости? Налейте». Или я еще люблю прозаические бродскизмы. «Если бы я был посвободнее, как внешне, так, впрочем, и внутренне»… «Диалоги с Бродским» — это единственная моя книга, которую я время от времени перечитываю. Я думаю, что у нового читающего и думающего поколения Бродский — самый цитируемый в общении автор. Может, я ошибаюсь, но мне представляется, что это так.

А вам не бывает досадно — когда, вознося одного поэта, скажем, того же Бродского, — непременно стараются затоптать всех остальных. Это несправедливо — зато модно?

Соломон Волков: То, что когда-то, 24 мая 1940 года, в Ленинграде родился Иосиф Александрович Бродский — это же случайность. Мог не родиться, или родился бы кто-то другой. А случилось чудо. Гоголь когда-то написал, что Пушкин — это русский человек, каким он будет через 200 лет. Да ничего подобного не произошло. Не стал русский человек таким, как Пушкин. Пушкин, как был, так и остался один. И это чудо и счастье. Пушкин вне всякого сравнения. Но ведь и та же история русской поэзии ХХ века — такое же чудо, наше счастье общее. Столько великих поэтов, такого скопления феноменальных поэтических звезд нет нигде, ни в одной другой культуре. Это богатство, которое мы до сих пор еще, что называется, не оприходовали. В него только еще вникать и вникать. Это тоже, между прочим, наше всё.

Да ничего подобного не произошло. Не стал русский человек таким, как Пушкин. Пушкин, как был, так и остался один. И это чудо и счастье. Пушкин вне всякого сравнения. Но ведь и та же история русской поэзии ХХ века — такое же чудо, наше счастье общее. Столько великих поэтов, такого скопления феноменальных поэтических звезд нет нигде, ни в одной другой культуре. Это богатство, которое мы до сих пор еще, что называется, не оприходовали. В него только еще вникать и вникать. Это тоже, между прочим, наше всё.

К сожалению, мы не всегда это осознаем.

Соломон Волков: Но этот воздух, который все равно присутствует в атмосфере страны, ее и спасает. Отчего, как говорил Набоков, при чтении Пушкина наши легкие расширяются? Оттого, что поэзия — наш кислород.

Почему американцы не оценили английские стихи Бродского · Город 812

Отмечаем юбилей Иосифа Бродского, не выходя из комнаты

24 мая Иосифу Бродскому могло бы исполниться 80 лет.

В Петербурге на этот день было запланировано открытие музея-квартиры «Полторы комнаты» в доме Мурузи, где поэт жил до эмиграции в США. Из-за эпидемии все мероприятия отложили до осени.

В современной России к Бродскому относятся по-разному: кто-то считает его состоявшимся классиком, кто-то упрекает его поэзию в массовости, – неоспоримым оказывается только устойчивый интерес к творчеству и биографии поэта.

В чём секрет популярности Бродского, почему его поэзия не нравилась англоязычному читателю и какие тексты поэта до сих пор запрещены к публикации – «Городу 812» рассказал филолог, автор курса «Поэтика Иосифа Бродского» в СПбГУ Денис Ахапкин.

Западные критики «видели в его стихотворениях набор трюков»

– Логично, что первый музей, целиком посвящённый Бродскому, открывается в Петербурге (“полторы комнаты” в доме Мурузи) – это родной город поэта. Но больше 20 лет он прожил в США, путешествовал по Европе, так и не побывав в России после вынужденной эмиграции. Часто спорят о Набокове: русский он писатель или американский? Актуален ли в случае Бродского вопрос его культурной принадлежности или, в отличие от Набокова, здесь всё однозначно?

Часто спорят о Набокове: русский он писатель или американский? Актуален ли в случае Бродского вопрос его культурной принадлежности или, в отличие от Набокова, здесь всё однозначно?

– Сам Бродский неоднократно отвечал на похожие вопросы таким образом: «Я еврей, русский поэт и американский гражданин». Это понятно. Для Бродского у поэзии может быть только одно гражданство – гражданство языка, на котором она написана. Язык не знает территориальных границ, он живёт там, где на нём говорят. И Бродский принёс русский язык в Нью-Йорк и другие места, где он жил. И в его ответе важна именно эта составная формула. Например, в малой серии ЖЗЛ вышла книга Владимира Бондаренко «Иосиф Бродский. Русский поэт», и само по себе название звучит вполне нормально. Другое дело, что в книге автор явно отсёк две остальные составляющие, которые не менее важны для понимания творчества и судьбы Бродского.

– Но ведь Бродский писал эссе в основном на английском, есть целый ряд стихотворений, написанных также по-английски.

– Эссе Бродского действительно известны англоязычным читателям и востребованы ими. Только что – буквально на днях – в Штатах вышло новое издание трёх томов эссе Бродского и избранной поэзии по-английски – во многом благодаря стараниям Энн Шеллберг, которая была его последним литературным секретарем и организатором работы Фонда наследственного имущества Бродского. Вообще, что касается стихов, написанных именно по-английски (а не переводов), сам поэт относился к ним менее серьёзно. Хотя среди них есть, на мой взгляд, замечательные тексты, например, «To My Daughter» или «At the City Dump in Nantucket». Одним словом, к определению Бродского можно было бы добавить «англоязычный эссеист», но зачем — в конце концов, троичная форма наиболее устойчива…

– Говорят, что поэзию Бродского англоязычные читатели не особо тепло принимали. Эллендея Проффер – издательница Бродского в США, жена известного слависта Карла Проффера – например, писала, что Бродский в своих автопереводах уделял большое внимание рифме, хотя на английском рифмующиеся стихотворения выглядели архаично и даже комично. Почему Бродский этого не почувствовал?

Почему Бродский этого не почувствовал?

– Вы правы, стихи Бродского на английском вызывали довольно жёсткую критику, хотя его и поддерживали многие замечательные поэты, например его друзья и тоже Нобелевские лауреаты Шеймас Хини и Дерек Уолкотт. Критики видели в его стихотворениях набор трюков, попытку продемонстрировать технику ради техники. Эту позицию поддерживал, например, британский поэт и критик Крейг Рейн, написавший о Бродском статью «Репутация, подверженная инфляции». Он говорил о том, что рифма Бродского напоминает рекламные слоганы, а сам Бродский вообще не знает английского языка и не чувствует его нюансов. Я бы не сказал, что Бродский этих нюансов не чувствовал. Он, скорее, пытался приобщить англоязычного читателя к русской поэзии, передать сложную организацию классического русского стиха, скрестить русскую и английскую просодию. В конце концов ему ведь удалось это сделать по-русски – привнести интонации английской поэзии в свои стихи. А вот наоборот, с точки зрения многих, не очень удалось.

Дело, может быть, не столько в сложности английского языка, сколько в своеобразии русской поэзии. Рифма в ней играет большое значение. А Бродский всегда гордился своими рифмами и в одном из интервью даже утверждал, что нашёл рифму к слову «окунь», которую до него никто не использовал («окон»). Вообще, Бродскому и его друзьям-поэтам (и англоязычным тоже) такой поиск был очень интересен. А для широкой американской и особенно британской публики это выглядело как трюкачество, Бродского обвиняли в том, что он выпендривается, пишет детские стишки под видом высокой поэзии.

Что до Крейга Рейна, тут получается забавный каламбур — Бродский с юности дружил с поэтом Евгением Рейном, а после его смерти другой поэт с такой же фамилией, сказал, что Бродский вообще не очень умеет стихи писать. Крейг Рейн, конечно, не читает по-русски…

«Бродский – это не сумма влияний, а усиление стиля и приёмов его учителей»

– Многие воспринимают поэзию Бродского, особенно позднего, как явление самобытное, уникальное, ни на что не похожее и не вписывающееся в какую-то конкретную традицию. Вы с этим согласны?

Вы с этим согласны?

– Бродский ни в коем случае не стоит особняком. Это продолжение и в какой-то степени завершение традиции русского, точнее даже петербургского постсимволизма и, прежде всего, той его части, которую обычно связывают со словом «акмеизм». Бродский во многом ученик Ахматовой и Мандельштама в части работы с подтекстами и умолчаниями, в других аспектах он тяготел к Цветаевой. Хотя нет сомнений, что у него очень самобытная и независимая поэтическая система. На него сильно повлияла и англоязычная поэзия: Фрост, Оден. В своей Нобелевской лекции Бродский называет этих своих поэтических учителей «источниками света». Развивая эту метафору, можно сказать, что при наложении сигнала от нескольких источников света происходит интерференция. Поэтому важно подчеркнуть, что Бродский – это не сумма влияний, а усиление стиля и приёмов его учителей.

– Есть ли продолжатели традиции Бродского в таком случае?

– Эпигонов Бродского довольно много, ведь кажется, что писать в его манере легко – нужно использовать сложные ритмы, делать побольше переносов, потом читать с определённой интонацией. Не вспомню сейчас кого-то конкретного, да это и не очень интересно. Нужно подождать хотя бы лет 20, чтобы эта мощная засветка, раз уж я продолжил его метафору про источники света, в виде Бродского ушла. Но если все-таки говорить о продолжении линии Бродского в сегодняшней русской поэзии, то это продолжение не формальное, а смысловое.

Не вспомню сейчас кого-то конкретного, да это и не очень интересно. Нужно подождать хотя бы лет 20, чтобы эта мощная засветка, раз уж я продолжил его метафору про источники света, в виде Бродского ушла. Но если все-таки говорить о продолжении линии Бродского в сегодняшней русской поэзии, то это продолжение не формальное, а смысловое.

Я бы назвал Марию Степанову, чьи стихи часто меня удивляют неожиданностью интонаций и образов, но всегда радуют. С формальной точки зрения это не очень похоже на Бродского, но она продолжает разговор о том, что волновало его, о соотношении мира и языка, слов и вещей. И порой из-за поворота ее строки показывается что-то, что кажется ответной репликой в разговоре «на воздушных путях» с Бродским и той школой, которая стоит за ним. Ну, например, «слова привязаны к вещам / веревочкой простой» у Степановой, а у Бродского: «как быстро разбухает голова / словами, пожирающими вещи». А это в свою очередь ответ на вопрос Мандельштама: «Разве вещь хозяин слова?». Это все разные позиции, иногда противоположные, но это взгляд на одну и ту же проблему, проблему языка и его отношения к действительности, которая важна для всех них.

Это все разные позиции, иногда противоположные, но это взгляд на одну и ту же проблему, проблему языка и его отношения к действительности, которая важна для всех них.

Возвращаясь к влияниям, я бы сказал, что сейчас все больше становится стихов, сделанных совсем по-другому, с ориентацией на современную американскую поэтическую традицию. Например, всё чаще говорят о влиянии на современных молодых поэтов не Бродского, а Аркадия Драгомощенко. И это замечательно, так работает культура.

– А с чем этот сдвиг связан?

– Я бы объяснил это тем, что Бродский очень много сделал на ниве классической русской поэзии, много экспериментировал с формой, рифмами, синтаксисом. Но за этой свободой всегда стоял жёсткий каркас. Сейчас же прослеживается интерес к поэзии, где такого каркаса нет. Мне кажется, что это закономерность приливов и отливов, смен поэтического стиля. Бродский сегодня – это фигура, после которой сложно что-то изобретать, работая в той же области.

- Памятник Бродскому в Петербурге.

Бродский «делал биографию» сам и был искренен

– Суд над Бродским-«тунеядцем» прославил его на Западе, и его стали воспринимать как человека, оппозиционно настроенного к советской системе, чуть ли не диссидента. Разлетелась цитата Ахматовой: «Какую биографию делают нашему рыжему!» Имеет ли реальные основания образ Бродского как борца с советским режимом – или это скорее является наглядным примером того, как происходит конструирование мифа?

– Диссидентом в прямом смысле этого слова Бродский никогда не был, хотя у него было много друзей среди диссидентов. Какие-то отдельные высказывания Бродского в кругу друзей могут расцениваться как вполне диссидентские, но в его текстах никакого диссидентства нет. Что касается фразы про биографию и рыжего, мы её знаем, в общем-то, по одному источнику – мемуарам «Воспоминания о Ахматовой» Анатолия Наймана. Бродский говорил о том, что фраза схожего содержания действительно была произнесена. Но именно в такой формулировке Ахматова, на мой взгляд, вряд ли это могла сказать, по форме – это буквальный парафраз из стихотворной повести Ильи Сельвинского «Записки поэта»:

Но именно в такой формулировке Ахматова, на мой взгляд, вряд ли это могла сказать, по форме – это буквальный парафраз из стихотворной повести Ильи Сельвинского «Записки поэта»:

А за гущей рифмэтров, критиков и любопытных

В далеком углу кого-то сосредоточенно били.

Я побледнел: оказывается так надо —

Поэту Есенину делают биографию.

Бродский, начиная с середины шестидесятых, «делал биографию» сам и делал её вполне сознательно – если мы говорим о литературной биографии. Это хорошо прослеживается по ряду его стихов, которые как бы встраивают автора в определенный поэтический контекст и ставят в один ряд с великими поэтами прошлого и современности. Начиная с «Большой элегии Джону Донну», он обращается к классикам на равных, без хлестаковщины («с Пушкиным на дружеской ноге»), но спокойно и уверенно. Свой миф он конструировал сам – посмотрите хотя бы на стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», где ни одного глагола в пассивном залоге.

– А на Нобелевскую премию некоторые факты биографии повлияли, по-вашему?

– Во всяком случае, Бродский никогда к этому не стремился и карту «жертвы советского режима» не разыгрывал. И он понимал, на самом деле, что в Советском Союзе были поэты и писатели, у которых судьба сложилась гораздо тяжелее. К слову, Солженицын, прочитав строки из названного стихотворения – «Выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке» – заметил, что срок у Бродского был «вполне детский».

Я думаю, что литературные достижения Бродского связаны с другими вещами. Во-первых, с его потрясающей работоспособностью. Если посмотреть на то, как Бродский работал с текстами, выясняется, что это был ежедневный, тяжёлый труд. Когда на вопрос судьи Савельевой о работе он отвечает: «Я работал — я писал стихи», – это было не позёрство. Он не понимал, почему ему приходится этой женщине объяснять элементарные вещи о том, что писать стихи – это очень серьёзная и тяжелая работа.

Во-вторых, несмотря на мизантропические ноты, которые нередко находят в стихотворениях Бродского, он умел дружить и быстро входить в интересные ему литературные круги. Когда он покинул Советский Союз и прилетел в Вену, то сразу же поехал к своему любимому поэту Уистену Одену, жившему неподалеку. Бродский тогда довольно плохо говорил по-английски, о чем сам рассказывал, но каким-то образом сумел заинтересовать Одена и вывести его на интересные темы. Бродский выступал в роли обозревателя в New York Review of Books, преподавал в нескольких престижных университетах и колледжах, создавал для студентов свои знаменитые списки книг, которые «должен прочесть каждый». В общем, у Бродского был талант не только работать, но и делать результаты своей работы видимыми.

– Уточню: по-вашему, Бродский на роль борца с системой не подходит?

– Он с системой совершенно не боролся, он просто игнорировал её существование. А система как раз этого не любит и простить не может. Ненависть простить проще, чем полное равнодушие и пренебрежение. Он просто был поэтом, который не шёл на компромиссы. Когда в конце 1960-х в Ленинграде должна была выйти его книга «Зимняя почта», у него попросили некоторые стихи убрать, а некоторые, наоборот, дописать, дать, в терминах Ахматовой, «паровоз», то есть такое стихотворение, которое устроит партийное начальство и под прикрытием которого можно будет что-то из настоящих стихов протащить. Бродский на такое не соглашался, и даже его стихотворение «Мой народ» было совершенно искренним.

Ненависть простить проще, чем полное равнодушие и пренебрежение. Он просто был поэтом, который не шёл на компромиссы. Когда в конце 1960-х в Ленинграде должна была выйти его книга «Зимняя почта», у него попросили некоторые стихи убрать, а некоторые, наоборот, дописать, дать, в терминах Ахматовой, «паровоз», то есть такое стихотворение, которое устроит партийное начальство и под прикрытием которого можно будет что-то из настоящих стихов протащить. Бродский на такое не соглашался, и даже его стихотворение «Мой народ» было совершенно искренним.

Мой народ

Мой народ, не склонивший своей головы,

Мой народ, сохранивший повадку травы:

В смертный час зажимающий зёрна в горсти,

Сохранивший способность на северном камне расти.

Мой народ, терпеливый и добрый народ,

Пьющий, песни орущий, вперёд

Устремлённый, встающий — огромен и прост —

Выше звёзд: в человеческий рост!

Мой народ, возвышающий лучших сынов,

Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,

Хранящий в себе свои муки — и твёрдый в бою,

Говорящий безстрашно великую правду свою.

Мой народ, не просивший даров у небес,

Мой народ, ни минуты не мыслящий без

Созиданья, труда, говорящий со всеми, как друг,

И чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг.

Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!

Никогда на меня не посмотришь ты взглядом косым.

Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.

Но услышишь её, если искренней будет она.

Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость. Рот,

Говорящий неправду, ладонью закроет народ,

И такого на свете нигде не найти языка,

Чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока.

Путь певца — это родиной выбранный путь,

И куда ни взгляни — можно только к народу свернуть,

Раствориться, как капля, в безсчётных людских голосах,

Затеряться листком в неумолчных шумящих лесах.

Пусть возносит народ — а других я не знаю судей,

Словно высохший куст, — самомненье отдельных людей.

Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,

Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.

Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.

Пью великую речь, растворяюсь в её языке.

Припадаю к реке, безконечно текущей вдоль глаз

Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

<1965>

К слову, когда Ахматова услышала «Мой народ», она в тот же день записала в дневнике: «Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорит Достоевский в “Мертвом доме”: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович». Ну, она кое-что в этом понимала, да?

У Бродского, конечно, есть стихотворения сильнее. А про народ — оно гениально не в поэтическом смысле, а в том смысле, что Бродский не покривил душой, когда писал это. Он рассказывал не раз, как однажды утром, в Норенской, продирая глаза, чтобы идти на тяжелую сельскую работу, он вдруг понял, что в то же самое время по всей стране люди делают ровно то же самое, он является частью этого целого. Ведь народ для него – это люди, которые говорят на одном языке. И всё равно это стихотворение оказалось не по душе партийным функционерам, ведь там была строка: «Мой пьющий народ». Да и советский подковёрный антисемитизм роль сыграл — о каком таком народе он пишет? Ведь партийные начальники постоянно пытались искать какие-то шифровки.

Например, когда в Ленинградском Союзе писателей обсуждали дело Бродского в марте 1964, и речь зашла о его переводах и о том, что ряд членов Союза хорошо отзывался о нем как о переводчике, один товарищ вскочил и закричал: «Да вы что, не понимаете, это же всё шпионские шифры у него в переводах!»

– Стихотворение «На независимость Украины» тоже было написано искренне?

На независимость Украины

Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,

слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,

время покажет — кузькину мать, руины,

кости посмертной радости с привкусом Украины.

То не зелено-квитный, траченый изотопом,

— жовто-блакитный реет над Конотопом,

скроенный из холста: знать, припасла Канада —

даром, что без креста: но хохлам не надо.

Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!

Не нам, кацапам, их обвинять в измене.

Сами под образами семьдесят лет в Рязани

с залитыми глазами жили, как при Тарзане.

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:

скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.

Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,

по адресу на три буквы на все четыре

стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы

с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.

Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,

а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.

Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,

брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый

отвернутыми углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба

нам — подавись мы жмыхом и потолком — не треба.

Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.

Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.

Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!

Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.

Полно качать права, шить нам одно, другое.

Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.

Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.

Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.

Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,

Нет на нее указа ждать до другого раза.

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса.

<1991>

– Я думаю, да. Здесь нужно иметь в виду две простые вещи. Первая – это исторический контекст. Стихотворение было непосредственной реакцией не на распад Советского Союза, потому что независимость прибалтийских республик Бродский всячески приветствовал. Украина – это было больно для него в том смысле, что это культурная общность и родной народ, ведь даже корни фамилии ведут в город Броды, неподалеку от Львова. И он всегда считал, что украинская культура и русская культура тесно связаны и разрыв между ними — трагедия для обеих. Реакция Бродского в тот момент – это боль, выплеск. Это, по сути, реакция подростка на развод родителей – «папа, ты уходишь, ты подлец».

Второе – это авторская воля. Бродский никогда это стихотворение не печатал и печатать не собирался. Он его читал несколько раз – тогда же, в течение года-полутора, на волне той же непосредственной реакции. И он не включал его в сборники и не печатал не из-за страха. Если бы он действительно хотел его опубликовать, он бы, уверен, это сделал…

– «На независимость Украины» по понятным причинам вписывают в современный контекст, утверждая, что Бродский поддерживал бы присоединение Крыма и прочее. Что вы думаете о таких рассуждениях?

– Думаю, если бы Бродский знал дальнейший ход событий, он бы вряд ли вообще стал читать это стихотворение. Разговоры о том, что он бы приветствовал то, он бы приветствовал сё, что произошло и происходит – лишены всякого основания. Вообще, вписывать слова любого человека, сказанные десятилетия назад, в современный контекст – это как передергивать в карточной игре. Малоприлично.

В стихи Бродского встроен вирус популярности

– Почему Бродский – один из самых популярных поэтов? Чем он так покорил массового читателя и как встроился в мейнстрим?

– Я мало знаком с массовым читателем и не думаю, что массовый читатель хорошо знаком с Бродским. Но интерес к его поэзии есть, и он большой. Если говорить об этом, то мне в голову приходит такая актуальная сегодня метафора. В стихи Бродского встроен вирус, и этот вирус – их звучание, музыкальность, которая с лёгкостью позволяет разным авторам в разных жанрах петь их. А еще они очень легко запоминаются — это для Бродского было очень важно, недаром он своих студентов заставлял по тысяче поэтических строк наизусть учить. Бродский приближает поэзию к разговорной речи, при этом сохраняя музыкальность. Как один из результатов – мы получили поток песен на стихи Бродского: от Сургановой до Васильева и так далее. Стихи Бродского музыкальны и запоминаемы.

- Памятник Иосифу Броскому во дворике филфака СПбГУ

Ещё она причина, почему Бродский так популярен – это то, что его стихотворения часто бывают с двойным, тройным дном. В том же «Не выходи из комнаты» одни слышат инструкцию по самоизоляции, другие говорят, что Солнце – это не звезда, а марка сигарет «Солнце» в противоположность «Шипке», третьи вписывают это в определенный поэтический контекст. И сразу же рождается обсуждение.

- «Солнце» и «Шипка»

– Есть мнение, что популярность Бродского связана с тем, что его поэзия ориентирована на обывателя и играет на ресентиментных (агрессивно-завистливых) чувствах читателя. Похожую мысль высказывал Дмитрий Быков. В этом есть правда?

– Быков использует эту идею в полемическом задоре, или не понимает одну простую вещь. Когда он говорит о «расчеловечивании» в лирике Бродского, об отсутствии называния прежде не названных вещей, его безразличии к людям, непоследовательности и так далее, мне хочется ему напомнить статью Мандельштама «Утро акмеизма». В конце её Мандельштам пишет: «Любите существование вещи больше самой вещи, и своё бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма». И этот завет Бродский выполняет.

В «Римских элегиях» он пишет: «Чем незримее вещь, тем вернее, что она когда-то существовала». Поэтому для Бродского важнее идеи вещей, чем сами вещи. Бродскому, вопреки тому, что видит Быков на поверхности, больше интересны не свои личные страдания, а пределы человеческого страдания, безумия, вдохновения вообще. Естественно, поскольку он говорит об общечеловеческом, это вызывает резонанс у самых разных людей. Обыватель ведь тоже человек. Как и Дмитрий Быков.

– Я правильно понимаю, что, согласно воле Бродского, доступ к его черновикам и документам будет закрыт на долгое время?

– Это не совсем так. Речь идёт о сроке 50 лет – это воля самого Бродского, есть соответствующие документы, например, его письмо в Российскую национальную библиотеку с такой просьбой. А черновики, если это черновики стихов, например, вполне доступны. Вопросы доступа и того, что относится к личному, а что нет, рассматривает Фонд наследственного имущества Бродского, который обеспечивает исполнение воли автора и защиту интересов наследников. Часть архивов лежит в Российской Национальной библиотеке в рукописном отделе. Часть архива – в Йельском университете, а также небольшую, но интересную часть личных коллекций сейчас активно покупает Стэнфорд.

Доступ к творческой части, как я уже сказал, открыт. В Америке этот доступ получить можно просто придя в архив, у нас надо еще оформить некоторое количество бумажек. И это не привилегия каких-то конкретных исследователей. Например, одна моя магистрантка работала с той частью архива, которая лежит в РНБ, её интересовала тема Бродского и кино. Она совершенно спокойно читала киносценарий к фильму про покорителей Арктики, который Броский написал для ленинградских документалистов, и упоминала об этом в своей магистерской. А вот если она захочет написать об этом в книге, или просто опубликовать этот сценарий, то ей придется запросить разрешение правообладателей и с ними договориться — будет это бесплатно или придется заплатить. Это нормальная практика. Я как исследователь Бродского с какими-то проблемами здесь не сталкивался – но я занимаюсь прежде всего стихами.

Что касается личной переписки, она была закрыта по воле Бродского на 50 лет. То есть до 2045, если я правильно считаю. Но и здесь есть нюанс – Фонд даёт разрешение на публикацию отрывков из писем, имеющих научную или литературную ценность в контексте соответствующих исследований. И такие публикации есть. Тут тоже нет ничего специфического. Архив Цветаевой, например, был частично закрыт до 2000 года, но исследователи с ним работали.

Вообще, представляя себе архив Бродского, я бы не сказал, что нас ждут какие-то многочисленные открытия в плане новых стихов и прочего. Основной корпус его поэзии и прозы опубликован, дневников в регулярном смысле Бродский никогда не вёл. Так что остается переписка с друзьями, близкими, поэтами, издателями, личные документы и так далее и так далее. Работа с ней даст возможность прояснить какие-то вещи, связанные с биографическим контекстом его творчества…

– Что будут из себя представлять в итоге знаменитые «Полторы комнаты»?

– В музее ещё ведутся работы, но, насколько я понимаю, этот проект не будет чисто мемориальным – упор будет делаться не только на экспонаты и экскурсии в духе «здесь Бродский спал, здесь Бродский творил». Экспозиция, судя по тому, что я видел и слышал, будет динамичная, это будет микс мемориальных «полутора комнат» и современного культурного пространства.

– И, вероятно, с лекторием, как сейчас модно?

– Да, ведь лекции там проходили и до официального открытия. Вообще, с экспозицией есть ещё и один правовой нюанс. Это же частный музей (основан Фондом создания музея Бродского, поддерживается банками и частными спонсорами – прим. автора), а фонд Бродского – предметы, книги – находятся в государственном музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Согласно законодательству, частные музеи могут заимствовать экспонаты только на время. Это само по себе диктует динамичный подход к формированию музейного пространства. Но, конечно, такой музей городу нужен. Я помню, пять лет назад «полторы комнаты» открывали на один день, в день 75-летия Бродского, и стояла огромная очередь. Сейчас, пока у нас нет туда физического доступа, я могу посоветовать зайти на портал музея Бродский.онлайн, там много всего интересного, в том числе и рассказов о вещах.

– Какие тексты у Бродского, на ваш взгляд, можно считать ключевыми? Иными словами, что точно стоит прочитать, если знаешь только «Не выходи из комнаты» и «Пилигримов»?

– Я бы порекомендовал что-то из венецианских стихотворений Бродского, например, «Венецианские строфы». «Большая элегия Джону Донну» сразу позволит понять, стоит ли дальше читать или нет. «Осенний крик ястреба» тоже. Я впервые в девятнадцать лет прочитал это стихотворение и понял, что я не знаю, как это сделано, но это очень здорово. Из менее известных — «Я проснулся от крика чаек в Дублине» очень хорошо характеризует позднего Бродского. Из любовной лирики – «Горение». Это лучшее стихотворение о любви второй половины XX века. Его ругают за кощунство, но это очень сильный текст. И, конечно, его эссе – я больше всего люблю «Набережную неисцелимых» и автобиографические эссе о жизни в родном городе: «Меньше единицы», «Полторы комнаты», «Трофейное».

Анастасия Беляева

Большая элегия Джону Донну

Джон Дон уснул, уснуло все вокруг.

Уснули стены, пол, постель, картины,

уснули стол, ковры, засовы, крюк,

весь гардероб, буфет, свеча, гардины.

Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,

хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,

ночник, бельё, шкафы, стекло, часы,

ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.

Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,

среди бумаг, в столе, в готовой речи,

в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле

остывшего камина, в каждой вещи.

В камзоле, башмаках, в чулках, в тенях,

за зеркалом, в кровати, в спинке стула,

опять в тазу, в распятьях, в простынях,

в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.

Уснуло все. Окно. И снег в окне.

Соседней крыши белый скат. Как скатерть

ее конек. И весь квартал во сне,

разрезанный оконной рамой насмерть.

Уснули арки, стены, окна, всё.

Булыжники, торцы, решетки, клумбы.

Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо…

Ограды, украшенья, цепи, тумбы.

Уснули двери, кольца, ручки, крюк,

замки, засовы, их ключи, запоры.

Нигде не слышен шепот, шорох, стук.

Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.

Уснули тюрьмы, за’мки. Спят весы

средь рыбной лавки. Спят свиные туши.

Дома, задворки. Спят цепные псы.

В подвалах кошки спят, торчат их уши.

Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.

Спит парусник в порту. Вода со снегом

под кузовом его во сне сипит,

сливаясь вдалеке с уснувшим небом.

Джон Донн уснул. И море вместе с ним.

И берег меловой уснул над морем.

Весь остров спит, объятый сном одним.

И каждый сад закрыт тройным запором.

Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель.

Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.

Лисицы, волк. Залез медведь в постель.

Наносит снег у входов нор сугробы.

И птицы спят. Не слышно пенья их.

Вороний крик не слышен, ночь, совиный

не слышен смех. Простор английский тих.

Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.

Уснуло всё. Лежат в своих гробах

все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях

живые спят в морях своих рубах.

По одиночке. Крепко. Спят в объятьях.

Уснуло всё. Спят реки, горы, лес.

Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.

Лишь белый снег летит с ночных небес.

Но спят и там, у всех над головою.

Спят ангелы. Тревожный мир забыт

во сне святыми — к их стыду святому.

Геенна спит и Рай прекрасный спит.

Никто не выйдет в этот час из дому.

Господь уснул. Земля сейчас чужда.

Глаза не видят, слух не внемлет боле.

И дьявол спит. И вместе с ним вражда

заснула на снегу в английском поле.

Спят всадники. Архангел спит с трубой.

И кони спят, во сне качаясь плавно.

И херувимы все — одной толпой,

обнявшись, спят под сводом церкви Павла.

Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.

Все образы, все рифмы. Сильных, слабых

найти нельзя. Порок, тоска, грехи,

равно тихи, лежат в своих силлабах.

И каждый стих с другим, как близкий брат,

хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.

Но каждый так далек от райских врат,

так беден, густ, так чист, что в них — единство.

Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.

Хореи спят, как стражи, слева, справа.

И спит виденье в них летейских вод.

И крепко спит за ним другое — слава.

Спят беды все. Страданья крепко спят.

Пороки спят. Добро со злом обнялось.

Пророки спят. Белесый снегопад

в пространстве ищет черных пятен малость.

Уснуло всё. Спят крепко толпы книг.

Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.

Спят речи все, со всею правдой в них.

Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.

Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.

Их слуги злые. Их друзья. Их дети.

И только снег шуршит во тьме дорог.

И больше звуков нет на целом свете.

Но чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме,

там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.

Там кто-то предоставлен всей зиме.

И плачет он. Там кто-то есть во мраке.

Так тонок голос. Тонок, впрямь игла.

А нити нет… И он так одиноко

плывет в снегу. Повсюду холод, мгла…

Сшивая ночь с рассветом… Так высоко!

‘Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,

возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,

любви моей?.. Во тьме идешь домой.

Не ты ль кричишь во мраке?’ — Нет ответа.

‘Не вы ль там, херувимы? Грустный хор

напомнило мне этих слез звучанье.

Не вы ль решились спящий мой собор

покинуть вдруг? Не вы ль? Не вы ль?’ — Молчанье.

‘Не ты ли, Павел? Правда, голос твой

уж слишком огрублен суровой речью.

Не ты ль поник во тьме седой главой

и плачешь там?’ — Но тишь летит навстречу.

‘Не та ль во тьме прикрыла взор рука,

которая повсюду здесь маячит?

Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,

но слишком уж высокий голос плачет’.

Молчанье. Тишь. — ‘Не ты ли, Гавриил,

подул в трубу, а кто-то громко лает?

Но что ж лишь я один глаза открыл,

а всадники своих коней седлают.

Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.

А гончие уж мчат с небес толпою.

Не ты ли, Гавриил, среди зимы

рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?’

‘Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.

Здесь я одна скорблю в небесной выси

о том, что создала своим трудом

тяжелые, как цепи, чувства, мысли.

Ты с этим грузом мог вершить полет

среди страстей, среди грехов, и выше.

Ты птицей был и видел свой народ

повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.

Ты видел все моря, весь дальний край.

И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.

Ты видел также явно светлый Рай

в печальнейшей — из всех страстей — оправе.

Ты видел: жизнь, она как остров твой.

И с Океаном этим ты встречался:

со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.

Ты Бога облетел и вспять помчался.

Но этот груз тебя не пустит ввысь,

откуда этот мир — лишь сотня башен

да ленты рек, и где, при взгляде вниз,

сей страшный суд совсем не страшен.

И климат там недвижен, в той стране.

Откуда всё, как сон больной в истоме.

Господь оттуда — только свет в окне

туманной ночью в самом дальнем доме.

Поля бывают. Их не пашет плуг.

Года не пашет. И века не пашет.

Одни леса стоят стеной вокруг,

а только дождь в траве огромной пляшет.

Тот первый дровосек, чей тощий конь

вбежит туда, плутая в страхе чащей,

на сосну взлезши, вдруг узрит огонь

в своей долине, там, вдали лежащей.

Всё, всё вдали. А здесь неясный край.

Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.

Здесь так светло. Не слышен псиный лай.

И колокольный звон совсем не слышен.

И он поймет, что всё — вдали. К лесам

он лошадь повернет движеньем резким.

И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам

и бедный конь — всё станет сном библейским.

Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.

Вернуться суждено мне в эти камни.

Нельзя прийти туда мне во плоти.

Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.

Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,

в сырой земле, забыв навек, на муку

бесплодного желанья плыть вослед,

чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.

Но чу! пока я плачем твой ночлег

смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,

разлуку нашу здесь сшивая, снег,

и взад-вперед игла, игла летает.

Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.

Лежишь один, и спит в шкафах посуда,

покуда снег летит на спящий дом,

покуда снег летит во тьму оттуда’.

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,

свой чистый путь и жажду жизни лучшей

раз навсегда доверив той звезде,

которая сейчас закрыта тучей.

Подобье птиц. Душа его чиста,

а светский путь, хотя, должно быть, грешен,

естественней вороньего гнезда

над серою толпой пустых скворешен.

Подобье птиц, и он проснется днем.

Сейчас — лежит под покрывалом белым,

покуда сшито снегом, сшито сном

пространство меж душой и спящим телом.

Уснуло всё. Но ждут еще конца

два-три стиха и скалят рот щербато,

что светская любовь — лишь долг певца,

духовная любовь — лишь плоть аббата.

На чье бы колесо сих вод не лить,

оно все тот же хлеб на свете мелет.

Ведь если можно с кем-то жизнь делить,

то кто же с нами нашу смерть разделит?

Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.

Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.

Еще рывок! И только небосвод

во мраке иногда берет иглу портного.

Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.

Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.

Того гляди и выглянет из туч

Звезда, что столько лет твой мир хранила.

<1963>

М. Б.

Зимний вечер. Дрова

охваченные огнем —

как женская голова

ветреным ясным днем.

Как золотиться прядь,

слепотою грозя!

С лица ее не убрать.

И к лучшему, что нельзя.

Не провести пробор,

гребнем не разделить:

может открыться взор,

способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.

На языке огня

раздается ‘не тронь’

и вспыхивает ‘меня!’

От этого — горячо.

Я слышу сквозь хруст в кости

захлебывающееся ‘еще!’

и бешеное ‘пусти!’

Пылай, пылай предо мной,

рваное, как блатной,

как безумный портной,

пламя еще одной

зимы! Я узнаю

патлы твои. Твою

завивку. В конце концов —

раскаленность щипцов!

Ты та же, какой была

прежде. Тебе не впрок

раздевшийся догола,

скинувший все швырок.

Только одной тебе

и свойственно, вещь губя,

приравниванье к судьбе

сжигаемого — себя!

Впивающееся в нутро,

взвивающееся вовне,

наряженное пестро,

мы снова наедине!

Это — твой жар, твой пыл!

Не отпирайся! Я

твой почерк не позабыл,

обугленные края.

Как ни скрывай черты,

но предаст тебя суть,

ибо никто, как ты,

не умел захлестнуть,

выдохнуться, воспрясть,

метнуться наперерез.

Назорею б та страсть,

воистину бы воскрес!

Пылай, полыхай, греши,

захлебывайся собой.

Как менада пляши

с закушенной губой.

Вой, трепещи, тряси

вволю плечом худым.

Тот, кто вверху еси,

да глотает твой дым!

Так рвутся, треща, шелка,

обнажая места.

То промелькнет щека,

то полыхнут уста.

Так рушатся корпуса,

так из развалин икр

прядают, небеса

вызвездив, сонмы искр.

Ты та же, какой была.

От судьбы, от жилья

после тебя — зола,

тусклые уголья,

холод, рассвет, снежок,

пляска замерзших розг.

И как сплошной ожог —

не удержавший мозг.

<1981>

Вконтакте

Стихи Иосифа Бродского о жизни

Иосиф Александрович Бродский (24 мая 1940 года – 28 января 1996 года, Бруклин, Нью-Йорк, США, похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции) – русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику – на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1995). Иосиф Бродский // ФормасловТворческая судьба Иосифа Бродского является одной из самых драматичных в истории русской литературы. Поэт, о котором советские власти не просто умалчивали, но в самом факте существования которого заставили усомниться литературную общественность, стал изгоем в России и своим на чужбине. Там же он и умер, так и не повидав своих родителей, тщетно стремящихся добиться разрешения выезда за границу.

Теперь имя выдающегося русско-американского поэта, сумевшего изобрести новый язык, хорошо известно каждому и в России, и за рубежом. Став законодателем поэтической моды на несколько поколений вперёд, кумиром молодёжи, вообще знаковой фигурой современного литературного процесса, Бродский немного запоздало принимает лавры победителя от века, как будто чувствующего свою вину перед ним. Но сам поэт никого и ни в чём не обвиняет и принимает своё одиночество как единственно возможную судьбу, пусть несправедливую и горькую:

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому еще ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадешь?

Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,

смотри в окно и думай понемногу:

во всем твоя одна, твоя вина,

и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,

как хорошо, что ты никем не связан,

как хорошо, что до смерти любить

тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму

ничья рука тебя не провожала,

как хорошо на свете одному

идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,

поймать себя в словах неоткровенных

и вдруг понять, как медленно душа

заботится о новых переменах.

Утешения и защиты от житейских невзгод поэт ищет не у людей, а у природы. Нередко в его стихах появляется образ моря – возможно, это связано и с некоторыми фактами биографии поэта. С юных лет Бродский много путешествует, с 1957 года был рабочим в геологических экспедициях НИИГА, в 1957 и 1958 годах – на Белом море, в 1959 и 1961 годах – в Восточной Сибири и в Северной Якутии, на Анабарском щите. Можно сказать, что морская стихия была у поэта в крови, и в ней он находил много родственного своей душе:

Когда так много позади

Всего, в особенности – горя,

Поддержки чьей-нибудь не жди,

Сядь в поезд, высадись у моря.

Оно обширнее. Оно

И глубже. Это превосходство –

Не слишком радостное. Но

Уж если чувствовать сиротство,

То лучше в тех местах, чей вид

Волнует, нежели язвит.

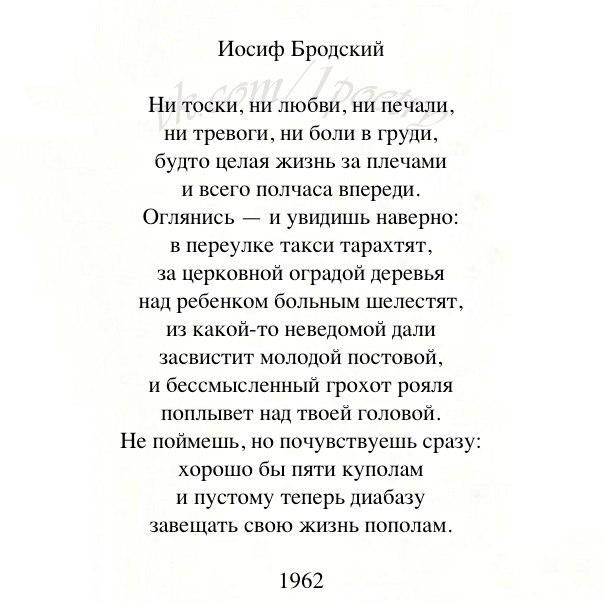

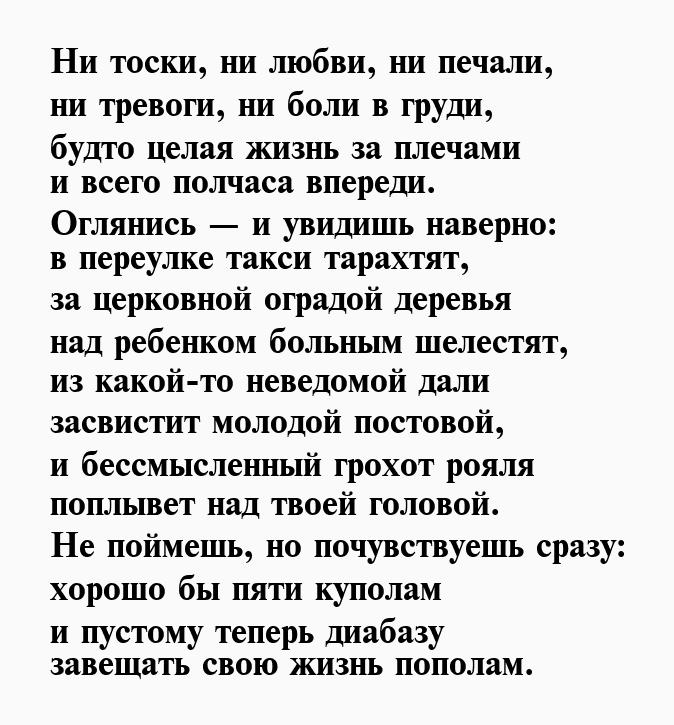

Ключевые темы творчества Бродского – поэзия, экзистенциализм, любовь. Одно из самых сильных увлечений поэта – художница-аристократка Мария Басманова. Ей был посвящён целый цикл стихотворений, но при этом стихи о любви одновременно являлись и горестными раздумьями о жизни – её скоротечности и невозвратности. Почему совсем юный двадцатидвухлетний Бродский ощущал, что у него «будто целая жизнь за плечами»? Возможно, дело в предчувствии той жестокой судьбы, которая была ему уготована в дальнейшем:

Ни тоски, ни любви, ни печали,

ни тревоги, ни боли в груди,

будто целая жизнь за плечами

и всего полчаса впереди.

Оглянись – и увидишь наверно:

в переулке такси тарахтят,

за церковной оградой деревья

над ребенком больным шелестят,

из какой-то неведомой дали

засвистит молодой постовой,

и бессмысленный грохот рояля

поплывет над твоей головой.

Не поймешь, но почувствуешь сразу:

хорошо бы пяти куполам

и пустому теперь диабазу

завещать свою жизнь пополам.

«Экзистенциальный ужас» умалчивания в условиях идеологического неприятия страной его поэзии Бродский переживает своеобразно. Продолжая упорно и непрерывно работать, поэт остаётся верен чувству одиночества избранности, полагая, что надёжная психологическая защита от любого внешнего воздействия – это авторская самобытность, инаковость, творческая оригинальность. Об этом он писал в своём «Напутствии»: «Не менее очевидно, что самая надежная защита от Зла – в бескомпромиссном обособлении личности, в оригинальности мышления, его парадоксальности и, если угодно – эксцентричности. Иными словами, в том, что невозможно исказить и подделать, что будет бессилен надеть на себя, как маску, завзятый лицедей, в том, что принадлежит вам и только вам – как кожа: ее не разделить ни с другом, ни с братом».

Это обособление Бродский подчёркивает даже с помощью излюбленных образов темноты и свечи:

Кто к минувшему глух

и к грядущему прост,

устремляет свой слух

в преждевременный рост.

Как земля, как вода

под небесною мглой,

в каждом чувстве всегда

сила жизни с иглой.

И невольным объят

страхом, вздрогнет, как мышь,

тот, в кого ты свой взгляд устремишь,

из угла устремишь.

Засвети же свечу

на краю темноты.

Я увидеть хочу

то, что чувствуешь ты.

В этом доме ночном,

где скрывает окно,

словно скатерть с пятном,

темноты полотно.

Ставь на скатерть стакан,

чтоб он вдруг не упал,

чтоб сквозь стол-истукан,

словно соль проступал,

незаметный в окне,

ослепительный путь –

будто льется вино

и вздымается грудь.