Стихи брэдбери: Стихотворения Рэя Брэдбери

Рэй Брэдбери — Стихи читать онлайн

12 3 4

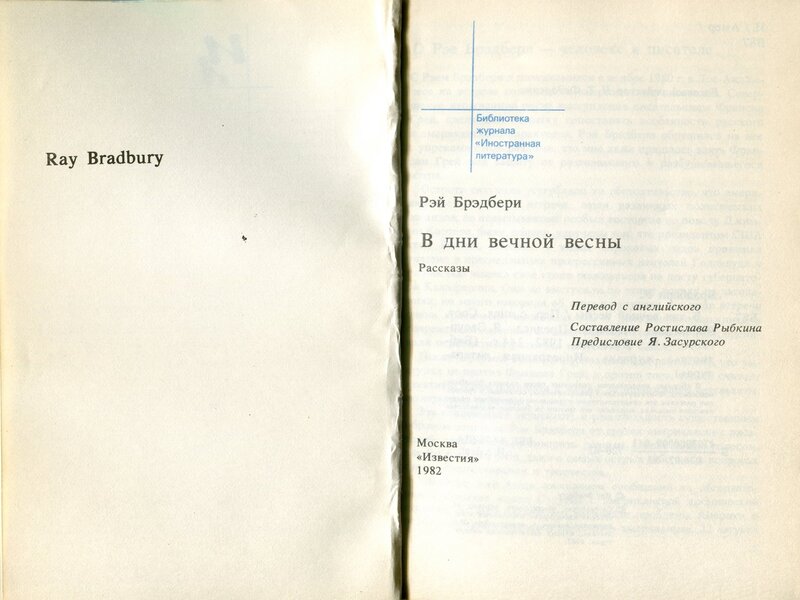

Рэй Брэдбери

Стихи

Вначале дело шло к тому, что на бумагу просто-напросто ляжет очередное стихотворение. Но потом Дэвид взял его в оборот, стал расхаживать по комнате и при этом бормотал себе под нос еще более истово, чем в прежние годы, удручавшие мизерными гонорарами. Он так самозабвенно шлифовал поэтические грани, что Лиза почувствовала себя забытой, ненужной, отодвинутой в сторону — ей оставалось только дожидаться, пока он закончит творить и снова обратит на нее внимание.

И вот наконец получилось.

На обороте старого конверта еще не высохли чернила, а Дэвид, лихорадочно поблескивая воспаленными глазами, уже протягивал ей написанное. Она прочла.

— Дэвид… — прошептала она.

От сопереживания у нее тоже задрожали руки.

— Неплохо, верно? — вскричал он. — Чертовски хорошо!

Их скромный домишко закружился вокруг Лизы деревянным вихрем. Она вчитывалась в эти строки, и ей казалось, что слова плавятся и перетекают в живую природу. Бумажный прямоугольник превратился в залитое солнцем окно, за которым вставал незнакомый, ослепительный, янтарный мир! Мысли закачались, как невидимый маятник. Она испуганно вскрикнула и ухватилась за выступ этого окна, чтобы не рухнуть вниз головой в трехмерную невозможность!

Бумажный прямоугольник превратился в залитое солнцем окно, за которым вставал незнакомый, ослепительный, янтарный мир! Мысли закачались, как невидимый маятник. Она испуганно вскрикнула и ухватилась за выступ этого окна, чтобы не рухнуть вниз головой в трехмерную невозможность!

— Дэвид, как свежо, как прекрасно… даже страшно.

У нее возникло такое чувство, будто ее сложенные пригоршней ладони держат столбик света: пройди его насквозь — и попадешь в необъятные просторы пения, красок, неизведанных ощущений. Каким-то чудом Дэвид поймал, стреножил и удержал реальность, субстанцию, атомы — взял их в бумажный плен одним росчерком пера!

Он поведал о влажной зелени долины, где тянется вверх эвкалиптовая роща и птицы раскачиваются на ветках. А в чашах цветов жужжат моторчики пчел.

— Блестяще, Дэвид. Лучшее из того, что ты написал!

В тот же миг ее захлестнула внезапная идея, от которой еще сильнее застучало сердце. Ей неудержимо захотелось спуститься в долину и сравнить это тихое место с тем, что описано в стихотворении. Она взяла Дэвида под руку:

Она взяла Дэвида под руку:

— Милый, давай прогуляемся… прямо сейчас.

Окрыленный, Дэвид не стал спорить, и они вдвоем, оставив позади одиноко стоящий среди холмов домик, двинулись по дороге. На полпути она почему-то передумала и захотела вернуться, но прогнала эту мысль, тряхнув своей прекрасной, точеной головкой. В конце тропинки почему-то сгустился зловещий полумрак, неожиданный для этого времени суток. Чтобы скрыть тревогу, она старалась говорить непринужденным тоном:

— Ты так долго бился над этими великолепными стихами. Я всегда знала, что твои труды увенчаются успехом. Чувствую, этот момент настал.

— Благодаря терпению моей жены, — сказал он.

Тропа обогнула высокий утес, и на землю пурпурной завесой упали сумерки.

— Дэвид! — В непрошеной темноте она стиснула его руку и крепко прижалась к нему. — Что произошло? Куда подевалась долина?

— Да вот же она!

— Но почему здесь так темно?

— Хм… да… пожалуй… — Он растерялся.

— Цветы исчезли.

— Не может быть, я их видел сегодня утром!

— И описал в стихотворении. А где дикий виноград?

— Должен быть на месте. Еще и часу не прошло. А ведь и вправду темнеет. Давай-ка поворачивать к дому. — Он и сам оробел, вглядываясь в едва брезжущий свет.

— Я ничего не узнаю, Дэвид. Травы нет, деревья исчезли, и кусты, и лоза, все исчезло!

Она затихла, и тут на них обрушились неестественное молчание равнодушного пространства, непонятное безвременье, безветрие, тягостное и пугающее ощущение пустоты, словно вокруг кто-то прошелся гигантским пылесосом.

Дэвид чертыхнулся, но пустота не ответила эхом.

— Темно, хоть глаз выколи. Завтра утром разберемся.

— А вдруг все это никогда не вернется? — Ее бил озноб.

— Что на тебя нашло?

Она протянула ему старый конверт, исписанный стихами. От бумаги исходил теплый и чистый желтый свет, словно за нею ровно горела свеча.

— Твои стихи достигли совершенства. И даже чего-то большего. Вот что произошло. — Ее голос сделался монотонным и чужим.

— Ее голос сделался монотонным и чужим.

Она перечла стихотворение. И похолодела.

— Долина теперь здесь. Читаешь — и будто распахиваешь ворота, идешь тропинкой по колено в траве, вдыхаешь аромат винограда, слушаешь пчел на золотистых воздушных волнах, видишь, как на ветру кувыркаются птицы. Бумага растворяется, перетекает в солнце и воду, в краски жизни. Она не в силах удержать буквы и слова, она оживает!

— Ну, знаешь, — возразил он, — это уж чересчур. Заумь какая-то.

Бок о бок они бежали по тропе. За пределами темного вакуума их встретил ветер.

Сидя у окна в своем скромном домишке, они смотрели в сторону долины. Вокруг по-прежнему царил послеполуденный свет. Не тусклый, не рассеянный, не пустой, как там, в чаше среди гор.

— Ерунда. Стихи не имеют такой силы, — сказал он.

— Слова — это символы. Из них рождаются образы.

— По-твоему, я пошел еще дальше? — язвительно спросил он. — Как же мне это удалось, скажи на милость? — Потрясая старым конвертом, он хмуро вглядывался в рукописные строчки. — Выходит, я создал нечто большее, чем символы — материю и энергию. Не ужели я сжал, спрессовал, сконцентрировал саму жизнь? Неужели материя проходит сквозь мое сознание, как лучи света через увеличительное стекло, чтобы превратиться в тонкий, ослепительный язычок пламени? Стало быть, я способен сделать отпечаток жизни, выжечь его на бумаге этим язычком огня? Боже правый, от таких мыслей недолго свихнуться!

— Выходит, я создал нечто большее, чем символы — материю и энергию. Не ужели я сжал, спрессовал, сконцентрировал саму жизнь? Неужели материя проходит сквозь мое сознание, как лучи света через увеличительное стекло, чтобы превратиться в тонкий, ослепительный язычок пламени? Стало быть, я способен сделать отпечаток жизни, выжечь его на бумаге этим язычком огня? Боже правый, от таких мыслей недолго свихнуться!

По дому, кружась, пролетел ветер.

— Если мы с тобой еще не свихнулись, — проговорила Лиза, обмирая от этого шороха, — есть только один способ проверить наши подозрения.

— Какой же?

— Поймать ветер.

— Поймать? Посадить в клетку? Обнести бумажно-чернильной стеной?

Она кивнула.

— Нет, я не стану себя дурачить. — Дэвид покачал головой.

Увлажнив губы, он долгое время сидел молча. Потом, проклиная себя за любопытство, перешел к столу и неловко подвинул поближе перо и чернильницу. Его взгляд упал на жену, потом на ветреный пейзаж за окном. Обмакнув перо, он начал выводить на бумаге ровный, таинственный след.

Вдруг наступило полное безветрие.

— Ветер, — промолвил он, — посажен в клетку. Чернила высохли.

Заглядывая ему через плечо, она читала стихи и погружалась в стремительные прохладные струи, отдавалась бризу далеких океанов, вдыхала запахи пшеничных акров и початков молодой кукурузы, а еще кирпично-цементный угар больших городов.

Читать дальше

12 3 4

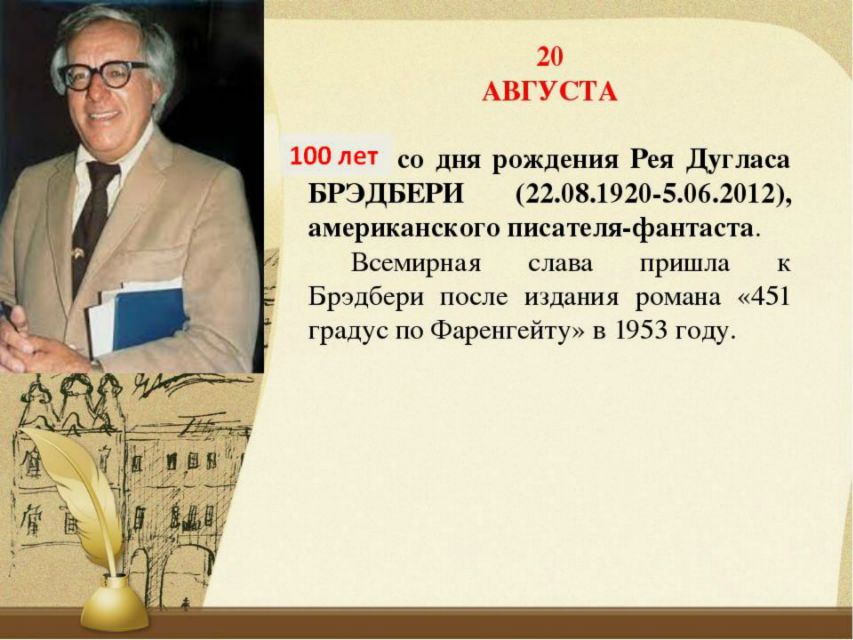

Вкусить от жизни и смерти / / Независимая газета

Тэги: рэй брэдбери, юбилей, писатель, фантастика, фокусы, марсианские хроники, 451 градус по фаренгейту, вино из одуванчиков, и грянул гром, марс, станислав лем, солярис, стругацкие, йейтс, маринер9, гай фокс, превращение, ветер, марсоход curiosity, всемирная

Для хозяйки дома, давно погибшей в атомной войне, робот каждый день читал стихи. Кадр из мультфильма «Будет ласковый дождь». 1984

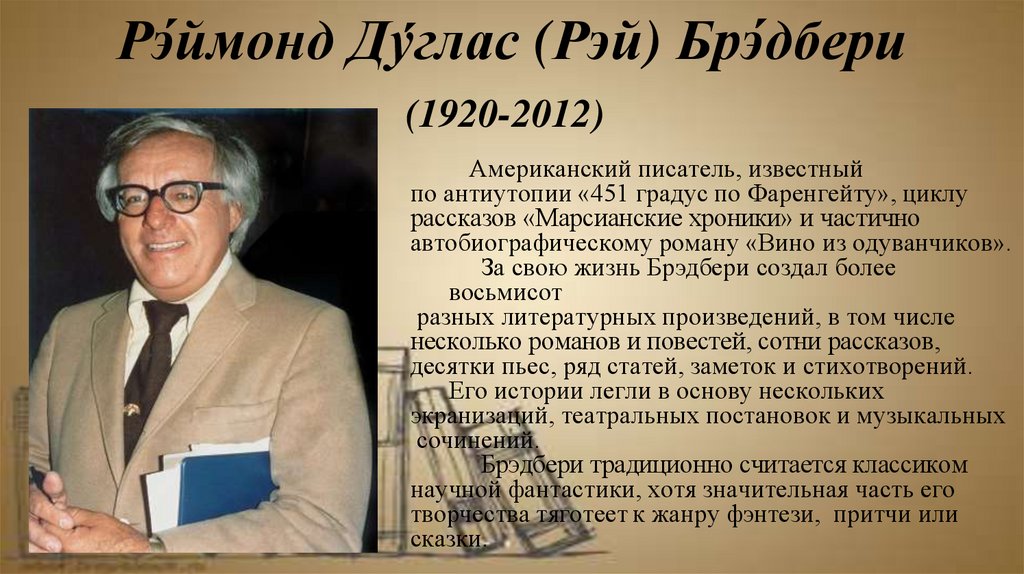

Когда от дома осталась только одна стена, на востоке занимался рассвет – а накануне дом все еще жил, по-прежнему опрятный, начиненный сверхсовременными приборами. Толку от его совершенств не было ни малейшего, ибо людей вокруг уже и в помине не было. В начале августа 2026 года (то есть спустя шесть лет после нынешнего 2020 года и 106 лет после рождения автора рассказа, Рэя Брэдбери) специально для хозяйки миссис Маклеллан, погибшей в атомной войне, робот зачитал стихи американской поэтессы начала XX века Сары Тисдэйл:

Толку от его совершенств не было ни малейшего, ибо людей вокруг уже и в помине не было. В начале августа 2026 года (то есть спустя шесть лет после нынешнего 2020 года и 106 лет после рождения автора рассказа, Рэя Брэдбери) специально для хозяйки миссис Маклеллан, погибшей в атомной войне, робот зачитал стихи американской поэтессы начала XX века Сары Тисдэйл:

Будет ласковый дождь, будет запах земли,

Щебет юрких стрижей от зари до зари…

И весна… и весна встретит новый рассвет,

Не заметив, что нас уже нет.

Брэдбери предал дом огню, который не просто гудел или потрескивал, а «словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, бережно скручивая холсты черной стружкой». А что ж делать, если бесполезность созданного и пережитого уже некому подтвердить или опровергнуть.

Летопись «Марсианских хроник» также завершается костром: из «всех законов и верований Земли», да и последней карты мира в придачу.

Брэдбери не фантазировал, он описывал непростой процесс и методы борьбы со сверхмасштабными неприятностями, надвигающимися на человека.

* * *

Он стал писателем после Великой депрессии и накануне большой войны, когда уже пахло паленой человеческой плотью, когда мир закипал, а ласковый дождь падал на раскаленную сковородку.

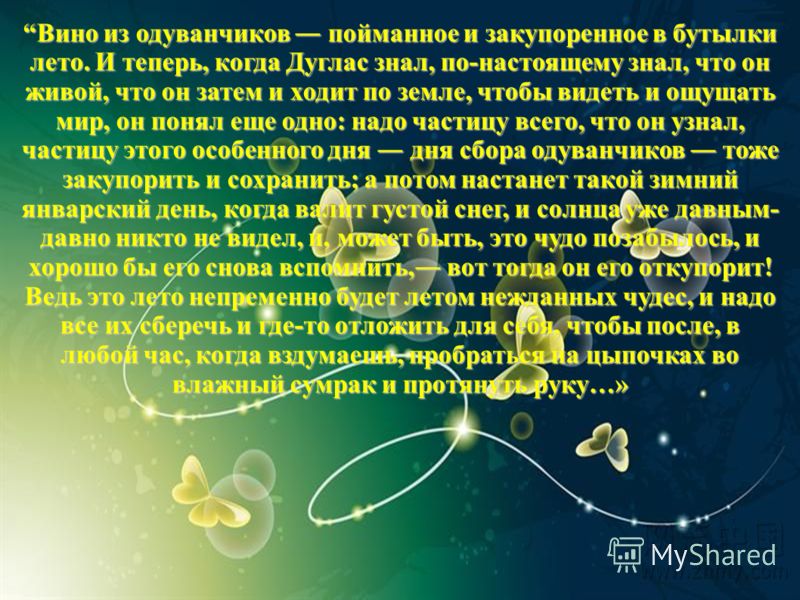

Можно было и не слышать из вымышленного Гринтауна или родного ему Уокигана, как стучат кружки в баварских пивных, – но вина из одуванчиков всегда бывает слишком мало, чтобы предотвратить катастрофу. Впрочем, Брэдбери, вероятно, полагал, что такое вино следует заготавливать впрок и время от времени профилактически откупоривать заветные бутылки, чтобы окончательно не деградировать и не свихнуться.

Впрочем, Брэдбери, вероятно, полагал, что такое вино следует заготавливать впрок и время от времени профилактически откупоривать заветные бутылки, чтобы окончательно не деградировать и не свихнуться.

Человеку, который не знал достоверно, но верил, что прапрапрабабка его Мэри в 1692 году была казнена в Салеме как ведьма действительно трудно было не думать о стихии, подводящей итоги и зачищающей (или безвозвратно уничтожающей) тело и душу, дома и книги, картины, цивилизации.

Над каждым таким «идейным» поджогом, в чаду и дыму, закручиваются черные смоляные усы Гая Фокса, которому в том же XVII веке злоумышляющие товарищи поручили зажечь фитиль под палатой лордов.

«На горе всем буржуям» или по иной причине – но пожары как часть бытования человека организовывают людей в крепкие боевые отряды, в которых только изредка появляется заблудшая овца вроде Гая Монтэга. Это тот же Гай Фокс, неожиданно засомневавшийся в очаровании карающего огня и проявляющий неуместную тревогу и любознательность, а «любознательность опасна, начни только спрашивать, почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный».

Все это интеллектуальное умствование, по зернышку собранное добро не может переварить новая цивилизация, разбухшая и растолстевшая, словно ребенок, подсевший на гамбургеры. Цивилизация постарела и поглупела практически одновременно. Она «так велика, что мы не можем допустить волнений и недовольства среди составляющих ее групп».

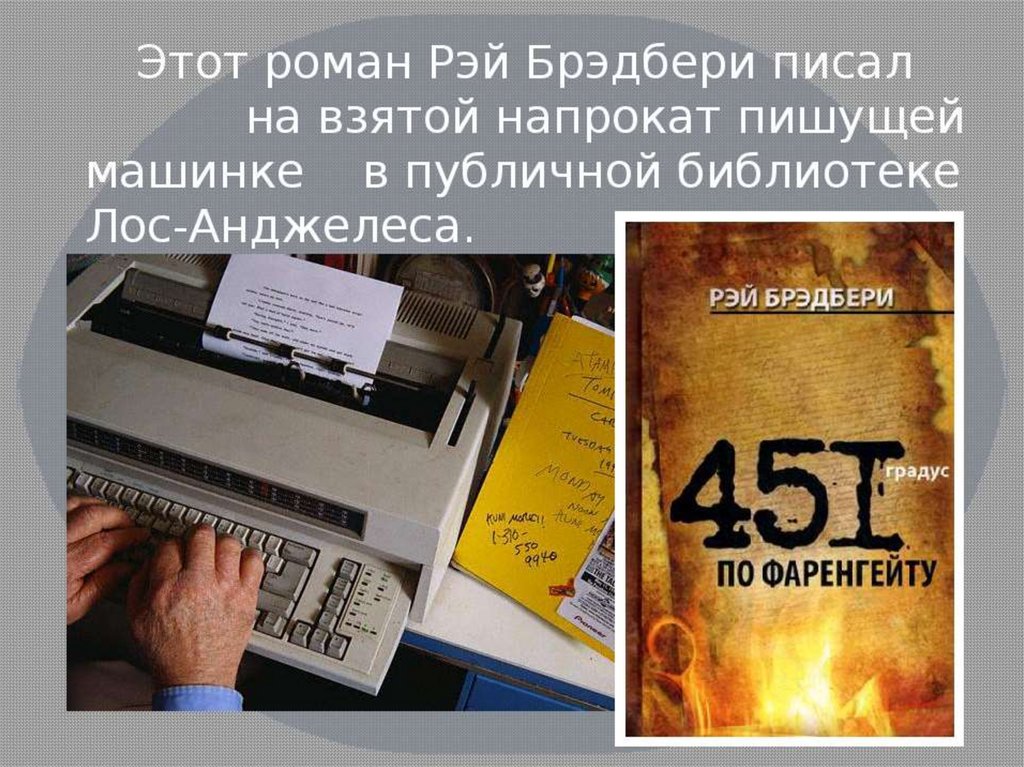

Так о чем тут печалиться, если «в этих книгах все противоречит одно другому, люди, о которых тут написано, никогда не существовали», и почему бы не применить маленькое эффективное оружие, зажигалку, на которой есть надпись «Гарантирован один миллион вспышек» – она свое дело сделает точно на 451-м градусе по Фаренгейту.

Брэдбери часто касается дна, но ему удается вынырнуть на поверхность. В своем романе он потушил злополучную зажигалку злодея и поджигателя книг Битти (заодно спалив до головешки и ее владельца), он погасил даже пронзительный и резкий электрический свет, оставив только свечу, которую в детстве отыскала мать, когда вырубило пробки, – и «мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них». «Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше».

* * *

Прежде чем ломать голову над картами Таро, которые разложила перед человечеством невидимая гадалка, Рэй Брэдбери многократно загадывал на будущее. Дугласу в «Вине из одуванчиков» гадалка предсказала долгую и веселую жизнь: «Пусть воет буря,/ Дрожит земля,/ Пляши и пой,/ Тру-ля-ля, гоп-ля-ля!» Однако была и другая карта, а когда к ней поднесли зажженную спичку (конечно, в столь сложной ситуации Брэдбери опять вспомнил про дешифровальщик-огонь), восковая гадалка сама возопила: «Спасите!»

Подростком Брэдбери уже прочитал сверх меры книг и написал свое продолжение (купить денег не хватило) «Великого воина Марса» Эдгара Берроуза. Двадцатилетним парнем увидел чудеса больших технических выставок. В том числе Всемирной выставки «1939–1940 New York World’s Fair», главной заявленной темой которой была «Мир завтрашнего дня». Доказательством зрелости лучших умов стали среди прочего телевизионная студия, нейлоновые чулки, огромная игла «Трилона» и ей под стать громадный стальной шар «Перисферы» – демонстрация небесам образов и форм городов будущего, каким-то чудом не сложившихся в фигу.

Двадцатилетним парнем увидел чудеса больших технических выставок. В том числе Всемирной выставки «1939–1940 New York World’s Fair», главной заявленной темой которой была «Мир завтрашнего дня». Доказательством зрелости лучших умов стали среди прочего телевизионная студия, нейлоновые чулки, огромная игла «Трилона» и ей под стать громадный стальной шар «Перисферы» – демонстрация небесам образов и форм городов будущего, каким-то чудом не сложившихся в фигу.

Однако тут как раз началась мировая война, и похвастаться в целом стало нечем, потому что каждая большая война – это грандиозная попытка оправдания фобий и страха.

Мобильные телефоны, плееры, «умный дом» и другие полезные вещи Брэдбери в своих книгах провидчески описал. Оставалось только понять, будет ли техническое совершенство сочетаться в настоящем и будущем с тем миром, который столь слабо отягощен гравитацией и прогрессом: миром свечей, светлячков и вина из одуванчиков, мягко примятых прессом и разлитых по бутылкам, на которых выведены числа каждого летнего дня.

* * *

На случай катастроф Брэдбери придумал множество путей спасения, на любой вкус, на любой страх, на любую фобию – каждому свое. Вероятность спасения часто оказывалась романтической, а оттого была порой и нулевой – и всякий раз не стопроцентной.

Грозившее гибелью будущее можно было переиграть, «перефокусничать»: если тебя обманывают, если угрожают, заманивают, как желторотого птенца, в силки, то не будь дураком, становись невидимкой. Прячься, фокусничай, играй. Раздваивайся и расщепляйся.

|

Позеленеть и почти не дышать, а потом преобразиться окончательно и улететь к звездам. Кадр из фильма «Превращение». 2008 |

Что-то будет? Безумие? Поножовщина? Убийства?» Костюм цвета сливочного мороженого, «белый, словно парное молоко, доставляемое молочником на рассвете», смог осчастливить сразу шестерых мужчин и, «шестеро в одном», они обманывали судьбу – хотя один из них (персонаж для автора не идеальный, неряха и бабник) попал под машину и сломал ногу.

Что-то будет? Безумие? Поножовщина? Убийства?» Костюм цвета сливочного мороженого, «белый, словно парное молоко, доставляемое молочником на рассвете», смог осчастливить сразу шестерых мужчин и, «шестеро в одном», они обманывали судьбу – хотя один из них (персонаж для автора не идеальный, неряха и бабник) попал под машину и сломал ногу.

Тут видны уши того самого белого кролика, которого достал в Уокигане из шляпы знаменитый фокусник-гастролер, элегантный Гарри Блэкстоун-старший – афишу того выступления Брэдбери хранил долго. Специально для детей Блэкстоун показывал фокус «Исчезающая птичья клетка», в его руках канарейка и ее зарешеченный дом бесследно исчезали. В биографии Брэдбери пишут, будто в 1968 году было сделано совместное фото на память, но к тому времени волшебник уже три года как умер – такой фокус ему был не по силам.

В биографии Брэдбери пишут, будто в 1968 году было сделано совместное фото на память, но к тому времени волшебник уже три года как умер – такой фокус ему был не по силам.

В «Марсианских хрониках» преображение нездешнего персонажа эпохи «сентября 2005 года» дошло до крайности. На Марсе появилось бегущее видение – предвестие Соляриса Станислава Лема. Сотня оказалась равной единице. Но единица не стала огромной, как океан, и под напором землян исчезла. «Это был Том, и Джеймс, и человек по фамилии Свичмен… и его лицо было как все лица, один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая… Он умер… Пошел дождь».

А если в тебя кто стрельнет из ружья, то тебе хоть бы что: «в пятницу, в полнолуние, накопай мышиного корня, свяжи пучок и носи на шее на белой шелковой нитке». У мальчика-невидимки была бабушка-ведьма, дело-то обыкновенное…

Ау, мистер Брэдбери!

* * *

Рэй Брэдбери утверждал, что память у него уникальная: да уж, не каждый вспомнит свой первый снегопад, увиденный чуть ли не с пеленок.

Дождем удобно тушить воображаемые пожары, полезно помнить ощущения детства, невероятно интересно смотреть из колыбели на снег.

Годилась только лучшая вода – дождевая. «Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким вином».

Этот ветер был необходим воздушному змею, чтобы тот сделался прекрасным и удержался в полете («Золотой змей, серебряный ветер»). Но гораздо более реалистичным и убедительным ветер был в роли хитрого злодея: «Он осторожен, не хочет одним ударом с маху дом развалить. Тогда меня убьет. А я ему живым нужен, чтобы можно было разобрать меня по частям…» («Ветер»). Что на уме у неведомого ветра, разгадать невозможно, «внезапно давление воздуха стало невыносимым, но шквал длился всего мгновение, ветер тут же умчался дальше», исчез внезапно – так же, как появились и ушли в глубину все рыбы моря («Ревун»). «Что-то привело их в наш залив, здесь они стали, дрожа и переливаясь, и смотрели на фонарь, и я видел странные глаза, до самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост, и вдруг – без звука – исчезли».

«Что-то привело их в наш залив, здесь они стали, дрожа и переливаясь, и смотрели на фонарь, и я видел странные глаза, до самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост, и вдруг – без звука – исчезли».

Если необъяснимое и угрожающее нельзя загасить дождем – пусть оно исчезнет. Загадка так и останется неразгаданной, как уши кролика, которого передумали доставать из черного цилиндра фокусника.

Если же герой сам превратится в необъяснимое, то ему прямая дорога в космос, откуда, наверное, нет возврата. Сначала он позеленеет и почти не будет дышать – зато его кровь станет смертельной для микробов. Потом преобразится окончательно и улетит к звездам, как Смит в «Превращении», легко поднявшись над землей. «Человек, такой, каков он сейчас, не готов вступить в эту Вселенную, малейшее усилие утомляет его, чрезмерный труд убивает его сердце», а вирус довершает дело, добавим мы сегодня.

* * *

В одном из интервью Брэдбери сказал: «Мы обшарили нашу планету и знаем ее так же, как дети знают свою площадку для игр. Если мы не уйдем в глубокий космос, то никогда не повзрослеем и не сможем до конца понять себя».

Если мы не уйдем в глубокий космос, то никогда не повзрослеем и не сможем до конца понять себя».

Большая мечта держит в тонусе и не дает размягчаться разуму и размякать мышцам. Так еще было в уходящую эпоху – эпоху Брэдбери, когда наука увлекала за собой, и все еще романтически стремилось к 1961 году и к детской улыбке Гагарина.

Это и был, судя по всему, апогей всеземной мечты.

Потом большая космическая фантазия лишилась очарования. Кто-то еще рад увидеть звезду МКС в ночном небе, но уже не выбежит на улицы с криками восторга от космических побед. Да и зачем кричать? «Ори сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться». Оказалось, что на пыльных планетах яблоням цвести дорого и незачем. «А может универсальный потребитель создать камень, который даже при самом сильном желании не сумеет поднять? – Это не есть матпотребность. Это есть каприз», – справедливо изрекает Выбегалло в романе «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

Некому будет цитировать стихотворение Йейтса в космическом корабле Брэдбери перед моментом «снятия пробы» солнечной материи – занятием столь же бессмысленным, сколь ответственным и символическим. «И буду гулять среди высокой пестрой травы,/ и буду рвать до скончания веков/ серебряные яблоки Луны,/ золотые яблоки Солнца».

Солнечное вещество снимают по технологии Брэдбери, как пенку с варенья (правда, не обошлось в рассказе без трагедии, первый штурман все-таки погиб). Но командир остался жив и, счастливый, поворотил корабль с условного Юга на условный Север, почти как в анекдоте про политбюро, которое засылает космонавтов к Солнцу ночью, чтобы они там невзначай не подгорели.

Без «ласковых» осадков и тут не обошлось: «Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом». Но надо быть снисходительными к детским рассказам, в которых играют в прятки и объясняют сложности и кошмары.

* * *

Брэдбери все-таки полагал, что разумно угаснуть не где-то в холодном космосе или на Марсе, а, как бабушка Дугласа, на Земле, среди детей и внуков, в собственной кровати, уютно свернувшись «в теплом сугробе полотна и шерсти, простынь и одеял». «Но я не боюсь, – уверяет бабушка. – По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить, надо вкусить и от смерти».

Вкусить от жизни и смерти, успев просчитать катастрофы будущего, настоящего и даже прошлого. По возможности получить хоть какую-то страховку. А кто не успел спрятаться – тот не виноват, как неповинна бабочка, после гибели которой «грянул гром» и время сделало такую неожиданную и обидную кривую. По ошибке, грандиозной и микроскопической одновременно, от одного неверного шага накренилось все мироздание, таков хрупкий земной мир. Но если отрываешься от Земли и оставляешь позади все земные задачи и печали – «стремишься к задаче куда более трудной, к печали куда более горькой».

* * *

«Лежать в ночи папоротников, трав, негромких сонных голосов, все они шелестят, и сплетаются, и из них соткана тьма», – взросление мудреца так и происходит, постепенно и тайно, как растет трава на ночном лугу. Полет фантазии, теплая земля. «И все они, воспламенившись душой, стали поэтами…» (из эссе Брэдбери How to Keep and Feed a Muse) – хотя он и писал стихи, но поэтически сильнее и убедительнее выразил себя в другой художественной форме. «Да, пьяный от жизни, и без понятия, куда мчаться дальше… А сам путь? Ровно наполовину – ужас, ровно наполовину – восторг».

* * *

Его книги все еще полны недоговоренностей: о будущем, космосе, Красной планете. Пусть на Марсе ему и не удалось побывать, зато участок поверхности, куда сел марсоход Curiosity, теперь отмечен как «Место посадки Брэдбери» (Bradbury Landing).

Здесь место взросления 90-летнего писателя – мальчика Дугласа, который в один из дней лета заметил, что «весь огромный мир вращается вокруг него, точно вокруг оси». Право и обязанность стать взрослыми он оставил последующим поколениям, если они, конечно, очнутся и посмеют когда-нибудь оторваться от обыденности.

Право и обязанность стать взрослыми он оставил последующим поколениям, если они, конечно, очнутся и посмеют когда-нибудь оторваться от обыденности.

Вот где – в невесомости – устойчивость, координаты окончательной инициации – на марсианской лужайке Bradbury Landing. А место для рождения и смерти по-прежнему на Земле, по завещанию Брэдбери – «родина-то все-таки там».

Поэма: Воспоминание

Поэма: Воспоминание Дом > Хобби > Поэзия > Архив > БрэдбериПримечание от Джо: только великий писатель может писать «бесплатно». стих», а Рэй Брэдбери — великий писатель. Прочитай это медленно и пусть его история разворачивается естественным образом. Я обещаю вам, что это взорвет ваш разум. На автограф-сессии мне выпала честь получить Подпись автора на моем экземпляре этого стихотворения.

- Рэя Брэдбери (1920-2012)

И вот куда мы пошли, подумал я,

То здесь, то там, на траве

Лет сорок назад.

Я вернулся и пошел по улицам

И увидел дом, где я родился

И вырос и прожил свои бесконечные дни.

Теперь дни короткие, и я просто пришел

Смотреть, смотреть и смотреть на

Мысль об этом когда-то бесконечном лабиринте послеполуденных дней.

Но больше всего я хотел найти места, где я бегал

Как собаки бегут перед мальчиками или за мальчиками,

Пути, проложенные индейцами или братьями мудрыми и быстрыми

Притворяясь племенем.

Я пришел к оврагу.

Я наполовину соскользнул по тропинке

Человек с седыми волосами, но кажущимися гибкими мыслями

И увидел, что место пусто.

Дураки! Я думал. О мальчики этого нового года,

Почему вы не знаете, что Бездна ждет вас здесь?

Овраги особенные прекрасные и мило-зеленые

И скрытные и бродящие с обезьянами и головорезами

И пчелы-разбойники, что воруют с цветов, чтобы отдать деревьям.

Пещеры эхом здесь и ручьи для перехода вброд за добычей:

Водомерка, раки, драгоценный камень

Или давно потерянный резиновый сапог —

Это природная сокровищница, так почему же место тихое?

Что случилось с нашими мальчиками, что они больше не участвуют в гонках

И стоят на месте, чтобы созерцать дело рук Христа:

Его прозрачная кровь истекла сиропами из прекрасных раненых деревьев?

Почему только пчелы и дрозды ветры и гнущиеся травы?

Неважно. Ходить. Ходи, смотри и сладко вспоминай.

Ходить. Ходи, смотри и сладко вспоминай.

Я наткнулся на дуб, где однажды, когда мне было двенадцать лет

Я взобрался наверх и закричал, чтобы Скип спустил меня вниз.

Это была тысяча миль до земли. Я закрыл глаза и закричал.

Мой брат, сильно принужденный к веселью, издал крики смеха

И поднялся, чтобы спасти меня.

«Что ты там делал?» он сказал.

я не говорил. Скорее брось меня замертво.

Но я был там, чтобы положить записку в беличье гнездо

На которой я написал какой-то старый секрет, который теперь давно забыт.

Теперь в зеленом овраге средних лет Я стоял

Под тем деревом. Почему, почему, подумал я, Боже мой,

Это не так уж и много. Почему я закричал?

Он не может быть выше пятнадцати футов. Я ловко взберусь на него.

Так и сделал.

И присел, как стареющая обезьяна, одинокий и благодарный Богу

Что никто не видел этого древнего человека за выходками

Гротескно вцепившийся в ствол.

Но тогда, о Боже, какой трепет.

Беличья нора и давно потерянное гнездо были там.

Я долго лежал на ветке, размышляя.

Я пил все листья, и облака, и погоду

Проходя как бездумный

Как дни.

Что, что, что если? Я думал. Но нет. Лет через сорок!

Записка, которую я положил? Наверняка уже украли.

Мальчик или визжащая сова украл, прочел и ободрал.

Рассыпается по озеру, как пыльца, лист каштана

Или дым одуванчика, развеянный ветром времени…

№№

Я сунул руку в гнездо. Я глубоко вонзил пальцы.

Ничего. И больше ничего. Тем не менее копая дальше

я вывел:

Записка.

Словно мотыльки, аккуратно припудренные и сложенные

Уцелело. Ни дожди не коснулись, ни солнечные лучи не выбелили

Его вещи. Он лежал у меня на ладони. Я знал, как она выглядит:

разлинованная бумага из старой тетради для каракулей из индейской головы сиу.

Что, что, о, что я там выразил словами

Так много лет назад?

Я открыл его. А пока я должен был знать.

Я открыл его и заплакал. Я прильнул тогда к дереву

И позволил слезам течь по моему подбородку.

Милый мальчик, странное дитя, должно быть, знавшее года

И время считало, и смерть сладко чуяло от цветов

На дальнем кладбище.

Это было послание в будущее, самому себе.

Зная, что однажды я должен прийти, прийти, искать, вернуться.

От молодого к старому. От меня маленького

И свежего до меня большого и уже не нового.

Что он сказал, что заставило меня плакать?

Я тебя помню.

я помню тебя.

Главная > Хобби > Поэзия > Архив > Брэдбери

Неопубликованные стихи Рэя Брэдбери и его размышления о науке и религии – Маргинал

Недавно мы совершили путешествие в прошлое, за день до того, как миссия НАСА «Маринер-9» достигла Марса в 1971 году, когда Карл Саган, Артур Кларк и Рэй Брэдбери — которого мы потеряли всего несколько месяцев назад — присоединился к научному редактору New York Times Уолтеру Салливану в удивительно пророческом разговоре о Марсе и будущем освоения космоса, позже опубликованном как Марс и разум человека ( публичная библиотека ). Среди многих жемчужин дня были три неопубликованных стихотворения Рэя Брэдбери, которыми он поделился с аудиторией, а также острое размышление о науке и религии — тема, которую мы далеко не остановили с тех пор:

Среди многих жемчужин дня были три неопубликованных стихотворения Рэя Брэдбери, которыми он поделился с аудиторией, а также острое размышление о науке и религии — тема, которую мы далеко не остановили с тех пор:

В последние несколько лет я снова и снова возвращался к проблеме науки и богословия. Эта проблема оказалась в центре моей серии стихов. Я уже некоторое время думал, что конфликт между религией и наукой был ложным, основанным чаще всего на семантике. Ибо, когда все сказано и сделано, каждый из нас разделяет тайну. Мы живем чудесным и пытаемся интерпретировать его с помощью наших корректоров данных или наших целителей. В конце концов, выживание — это название игры.

Когда-то мы создали религии, которые обещают нам будущее, когда мы знали, что оно невозможно. Смерть смотрела нам в лицо, во веки веков.

Теперь вдруг космическая эра дает нам шанс просуществовать миллиард или два миллиарда лет, выйти и построить рай вместо того, чтобы обещать его себе, с архангельскими сонмами, святыми, ожидающими у Врат, и Богом.

понтифик на своем престоле.

Это второе* мое стихотворение называется «Старый друг Ахава и друг Ноя говорит свое». в космос в нем и путешествовать во времени, чтобы выжить навсегда. Вот заключение стихотворения:

Я Ковчег Лжи. Ты будь такой же!

Соберу тебе огненного кита полностью белого цвета.

Назовите это моим именем.

Корабль с Левиафаном на сорок лет

Пока не появится остров в космосе, соответствующий вашим мечтам,

И приземлиться там, торжествуя своей плотью

Работает на дрожжах, производит дикую закваску,

Выживает и питается

На металлических схемах.

Ступай вперед и женись на еще не названной земле,

Кровь со своими женами, засеять семенами,

Урожай с сыновьями и дочерьми-девицами,

И все, что родилось когда-то давно в чужих водах Земли

Отзовите .

Белый Кит был древним Ковчегом.

Ты будешь новым.

Сорок дней, сорок лет, сороксот лет,

Не обращай внимания;

Вот видите.

Вселенная слепа.

Ты прикасаешься. Бездна не чувствуется.

Вы слышите. Пустота дорогая.

Твоя жена — гранат. Звезды безжизненны и лишены.

Ты чуешь Ветер Бытия.

На безветренных мирах ноздри старого Времени забиты

С пылью и хуже пыли.

Уладьте это своей похотью, придайте ей вид,

Дождь из своего сперматозоида,

Полейте его своей страстью,

Покажите, что вам нужно.

Рано или поздно,

Ваш безумный пример может подражать.

И ушел, и прилетел, и приземлился корабль «Белый кит»,

Помни Моби здесь, этот сон, на этот раз, который действительно дышит,

Это разжигание твоего крошечного обезьяньего огня.

Я держал тебя хорошо. Я томлюсь и умираю.

Мои кости вырастут из свежих снов,

Мои слова будут прыгать, как рыба в новых форелевых ручьях

Отправился на вершину Вселенной на нерест.

Плыви к звездам сейчас же, нерестящийся человек,

И парить скалы, и разбивать стаи детей на равнинах

На безымянных планетах, у которых теперь будут имена;

Эти имена принадлежат нам.

Мы из ничего делаем судьбу,

Одно имя над всеми

Который принадлежит этому Киту, весь белый.

Я тебя породил.

Тогда говори о Моби Дике,

Огромный Моби, друг Ноя.

Иди, иди сейчас.

Десять триллионов миль,

Десять световых лет от нас,

Видеть с вашего корабля в форме кита;

Эта славная планета!

Назовите его Арарат.

(Поэтическая картина феникса-кита красками Брэдбери напоминает прекрасную Падение кита Вырезанная из бумаги анимация для Радиолаборатория .)

* Ранее в обсуждении Брэдбери поделился другим стихотворением, которое остается его самым известным:

О, Томас, будет ли когда-нибудь раса действительно высокой?

Через Пустоту, через Вселенную и все такое?

И отмерьте ракетным огнем,

Наконец, выставьте перст Адама

Как на Сикстинском потолке,

И великая рука Бога спустится в другую сторону

Измерить Человека и найти его Хорошим,

И Подарить ему День Вечности?

Я работаю на это.

Коротышка. Большой сон. Я посылаю свои ракеты

между ушами,

Надеясь, что дюйм Воли стоит фунта лет.

Не терпится услышать чей-то крик на универсальном торговом центре:

Мы достигли Альфы Центавра!

Мы высокие, Боже, мы высокие!

Наконец, в разделе книги «Последние размышления», в котором участники дискуссии возвращаются к этой теме через год после марсианской миссии, Брэдбери делится последним стихотворением, снова затрагивая тему таинственного:

ЭТО ВЕСНА НАШЕГО РАЯ, ОДНАЖДЫ ОБЕЩАННАЯ

Что я обезьяне

А какой тогда он мне?

Я человек-обезьяна когда-нибудь скоро покажусь

Тем, кто вслед за нами оглянется с Марса

А они, в свою очередь, простыми зверями покажутся

Тем, кто достигает звезд;

Итак, обезьяны все, в пещере, в хилом трактире,

На Луне, Красной планете или в другом месте;

Тем не менее похожий сон, то же сердце, та же душа,

Та же кровь, то же лицо,

Редкие зверолюды, все, кто движется, чтобы спасти и разложить свои костры

От входа в пещеру до мира и до межзвездных огней.

Мы все, вселенная, одно,

Так что наша хрупкая судьба только начинается.

Так велики наши мечты или безумны, порочны?

Говорим ли мы «да» Казандзакису, чья дикая душа сказала:

Бог взывает о спасении?

Что ж, мы идем спасать Его, это кажется верным,

С плотью и костями некрепкими, и сердцем нечистым,

Весь лабиринт и парадокс нашей крови,

Больше потерянных, чем найденных,

Мы идем жениться на чужой плоти на какой-то дальний могильник

Где еще мы выживем и, смеясь, оглянемся назад

Туда, откуда мы двинулись по слепой и страшной тропе

Но прошли и зря

Спасти надо, чтобы отдохнуть под деревьями

На планетах в такие галактики, как

Необычайный оттенок,

И сон на несколько миллионов лет,

Чтобы снова подняться, свежевымытый весенним дождем

Это весна нашего Эдема, когда-то обещанная,

Теперь вновь обещанная, чтобы принести Лазаря

И наши постоянные легионы вперед,

Топить новые лампы древним погребальным суглинком

Чтобы зажечь холодные очаги бездны, чтобы космонавты доставили их домой

По дорогам обширным, длинным и широким,

Таким образом спасая что? Кто скажет сумму спасения?

Ведь ты и я, и они, и они, и мы, и мы…И Бог.

Он завершает это изысканным размышлением о вечном стремлении человечества к бессмертию. (Что заставляет задуматься, отличается ли сегодняшняя система сингулярности от исторических религиозных культов, цепляющихся за земли обетованные, подкрепленные лишь очень человеческим и очень уязвимым страхом перед смертностью, перед прекращением существования и отказом верить в небытие.)

Вселенная полна материи и силы. И все же во всей этой силе, среди всех объемов и тяготений, дождей космического света, бомбардировок энергии — как мало духа, как малы десятичные дроби разума.

Тупой, иногда — да. Ужасно, довольно часто. Ужасные обезьяноподобные звери время от времени за случаем. Такими нам представляются вещи, представляющие интеллект, и, как мы часто цитируем, таковыми являются на самом деле.

И все же я не хотел бы, чтобы наша свеча погасла на ветру. Это мелочь, этот дорогой дар жизни, таинственным образом преподнесенный нам из необъятного.

Я бы не хотел, чтобы этот подарок истек. Много веков назад, пересекая пустыню, люди несли в покрытых коровьими рогами угли от костров прошлой ночи, чтобы разжечь новые костры в предстоящие ночи. Так мы несемся во вселенской пустыне, и дуем на угли, и зажигаем новые жизни, и снова идем дальше.

[…]

Зачем, милый Иисусе, смотреть на Марс в подзорную трубу, сидеть на панелях, писать книги, если не для того, чтобы гарантировать не только выживание человечества, но и вечное существование человечества! Боже милостивый на небесах, мы рождены, чтобы жить, и жить в тайне, которая толпится вокруг и задушит нас, если мы позволим ей.

[…]

Некоторые из вас сразу скажут, что мы идем загрязнять Марс. Вы из тех людей, которые считают частично наполненный стакан наполовину пустым.

Я вижу стакан наполовину полным.

Я говорю, что мы идем спасать Марс от самого себя.

А пока сделайте себе одолжение.Парадоксально сказано: что не загрязнено, то возвышенно.

понтифик на своем престоле.

понтифик на своем престоле. Вселенная слепа.

Вселенная слепа.

Я бы не хотел, чтобы этот подарок истек. Много веков назад, пересекая пустыню, люди несли в покрытых коровьими рогами угли от костров прошлой ночи, чтобы разжечь новые костры в предстоящие ночи. Так мы несемся во вселенской пустыне, и дуем на угли, и зажигаем новые жизни, и снова идем дальше.

Я бы не хотел, чтобы этот подарок истек. Много веков назад, пересекая пустыню, люди несли в покрытых коровьими рогами угли от костров прошлой ночи, чтобы разжечь новые костры в предстоящие ночи. Так мы несемся во вселенской пустыне, и дуем на угли, и зажигаем новые жизни, и снова идем дальше.