Рассказы ломоносова: Рассказ о М.В.Ломоносове детям

Рассказ о М.В.Ломоносове детям

Есть люди, которые славили и славят Россию. К таковым относится М.В.Ломоносов. Ломоносов занял видное место среди величайших умов мира. Для России он был и остаётся беспримерным явлением, недосягаемым великаном в деле просвещения.

М.В.Ломоносов родился 8 (19) ноября 1711 года. Его малая родина – деревня Мишанинская Архангелогородской губернии (ныне село Ломоносово Архангельской области).

Семья Ломоносовых была зажиточнее прочих семей. Дом Ломоносовых был виден издалека. Речка Курополка протекала совсем рядом.

Отец Михаила Ломоносова, Василий Дорофеевич, был заправским рыбаком. Его характер закалило море. Он был человеком суровым, мужественным. С весны до осени Василий Дорофеевич со своими братьями ходил на судах в Белое море, ловил рыбу и промышлял морского зверя. Белое море, или как его еще называли, Студеное, слабаков не терпело.

Мать, Елена Ивановна, происходила из семьи дьякона. Она была доброй и ласковой женщиной.

Мальчишка он был смышленый, до всего ему было дело. Русский север навсегда оставил неизгладимое впечатление в его душе. Ему было все интересно. Михайло был очень любознательным и задавал отцу много вопросов, на которые Василий Дорофеевич не всегда знал ответы.

На десятом году жизни Михаил начал помогать отцу в работе. Вместе они подолгу находились в море, рыбачили, охотились. Пришлось пройти через всякое: бури и полное безветрие, когда безжизненно обвисают паруса и тихое море качает судно на одном месте. Тогда приходилось браться за весла. Отец говорил сыну: «Смелый, да умелый нигде не пропадет».

Первыми учителями Ломоносова были сосед Иван Афанасьевич Шубной и дьячок местной Дмитровской церкви С. Н.Сабельников. Книгочею Ивану Шубному нравился пытливый и любознательный мальчик. Он показывал ему аз и буки, веди и глагол. Читать и писать Михайло научился быстро. Первыми прочитанными книгами были церковные книги. Но эти книги не отвечали на вопросы – почему появляется северное сияние, отчего бывают приливы и отливы?

Н.Сабельников. Книгочею Ивану Шубному нравился пытливый и любознательный мальчик. Он показывал ему аз и буки, веди и глагол. Читать и писать Михайло научился быстро. Первыми прочитанными книгами были церковные книги. Но эти книги не отвечали на вопросы – почему появляется северное сияние, отчего бывают приливы и отливы?

Первые свои заработанные деньги Михаил потратил на книги — «Грамматику» Мелетия Смотрицкого, «Арифметику» Л.Ф.Магницкого, «Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого. Мальчик не расставался с ними ни днем, ни ночью. Ложась спать, он клал их под подушку. Особенно его захватила «Арифметика».

С течением времени жизнь Михаила в отцовском доме становилась невыносимой. Мачеха придирчиво и сурово относилась к мальчику. Особенно ей не нравилось его пристрастие к книгам.

Михаил принимает решение покинуть родной дом. В конце 1730 года Ломоносов решается идти в Москву вместе с рыбным обозом.

В уже достаточно взрослом возрасте (девятнадцати лет) Михаил сел за парту в Навигацкой школе, в Москве. Но вскоре его планы поменялись. Он начинает учебу в «Спасских школах», то есть в Славяно-греко-латинской академии. Детям крестьян в академии учиться не полагалось, поэтому Михаилу пришлось выдать себя за дворянского сына. Учеба проходила в нелегкой обстановке, «школьники, да малые ребята» не раз поднимали на смех великовозрастного ученика. Но главной проблемой был недостаток средств. Стипендия была несколько копеек в день. На эти деньги нужно было покупать еду, одежду, приобретать перья и бумагу. Выплата стипендии осуществлялась нерегулярно. Стремление к овладению знаниям – вот что помогло преодолеть пытливому юноше все страдания, трудности и лишения, которые выпали на его долю.

Но вскоре его планы поменялись. Он начинает учебу в «Спасских школах», то есть в Славяно-греко-латинской академии. Детям крестьян в академии учиться не полагалось, поэтому Михаилу пришлось выдать себя за дворянского сына. Учеба проходила в нелегкой обстановке, «школьники, да малые ребята» не раз поднимали на смех великовозрастного ученика. Но главной проблемой был недостаток средств. Стипендия была несколько копеек в день. На эти деньги нужно было покупать еду, одежду, приобретать перья и бумагу. Выплата стипендии осуществлялась нерегулярно. Стремление к овладению знаниям – вот что помогло преодолеть пытливому юноше все страдания, трудности и лишения, которые выпали на его долю.

Огромное впечатление на Ломоносова произвел двухэтажный дом с высоким подклетом и необычной вывеской: «Библиотека». Вот где было царство книг! Книги грудами лежали на столах, теснились на полках, на высоких подставках.

Какие же предметы изучали ученики в то время? Помимо латыни, главной считалась логика, затем шли математика, история, география, церковнославянский язык, нотное пение.

В академии Ломоносов научился многому. Он получил хорошие знания в области естественных наук, познакомился с лучшими образцами древнерусской литературы, с латинской поэзией, освоил латынь и греческий язык.

В 1735 году Ломоносов в составе группы учеников из двенадцати человек был направлен в Петербург, где был зачислен в студенты университета при Академии наук. В последующие годы Ломоносов продолжил обучение в странах Европы.

Он учился на совесть и многого в своей жизни добился. М.В.Ломоносов стал учёным с мировым именем.

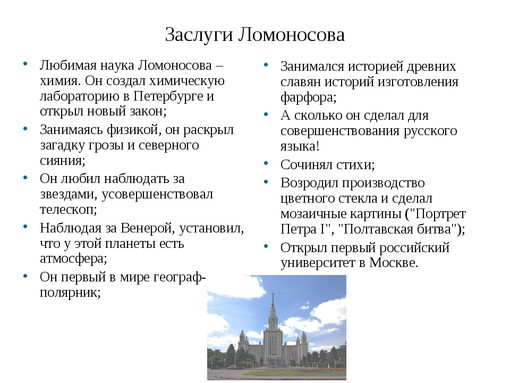

Химия, физика, астрономия, филология, история, география, геология, металлургия, стекловедение – чем только не занимался М.В.Ломоносов, и везде он оставил свой уникальный, неповторимый след.

За что мы ценим М.В.Ломоносова?

Он славил новизну открытия, непобедимую волю человека, врывающегося в темные дебри неизвестности, шагающего наперекор стихии.

Он стремился познать непознанное, открыть движущие силы материи, чтобы управлять ими. М.В.Ломоносов говорил: «Обучайтесь прилежно. Постарайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова. Прилагайте крайнее старание к познанию естественных вещей».

М.В.Ломоносов говорил: «Обучайтесь прилежно. Постарайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова. Прилагайте крайнее старание к познанию естественных вещей».

Ломоносов знал, что многие его труды, особенно те, которые удалось предать печатному тиснению, не потонут в безмолвной пучине времен.

Ему всегда было дело до России. Он трудился не ради собственной славы, он работал на благо народа. Слава – это дым, переживут века лишь добрые дела. Ломоносов душою болел за государство Российское. Он считал, что обширнее и обильнее его нет государства на земле. Улучшение благосостояния народа он считал наиважнейшим делом. Доброе, разумное и бесстрашное слово Ломоносова слушалось не только простыми людьми, но и сиятельными особами.

Михаил Васильевич Ломоносов и Академия наук XVIII века

- Подробности

- Категория: События

- Опубликовано: 22 мая 2020

В здании Музея антропологии и этнографии им.

Одним из её первых академиков был Михаил Васильевич Ломоносов. Сегодня интернет-пользователи имеют возможность пройти по Музею М.В. Ломоносова , открытому в историческом здании Кунсткамеры в 1949 году. Музейные предметы также отражают и историю Академии наук XVIII века.

Музей М.В. Ломоносова был создан по инициативе Президента Академии наук СССР С.И. Вавилова и решению Президиума Академии наук СССР в 1947 году к 200-летию первой научной химической лаборатории в России. Сегодня Музей М.В. Ломоносова является частью МАЭ РАН и располагается в трех верхних этажах башни Кунсткамеры.

Экспозиция, посвящённая учёному, расположена в круглом зале третьего этажа башни Кунсткамеры и представляет посетителям возможность подробнее познакомиться с разными гранями личности нашего великого соотечественника: узнать его и как выдающегося учёного, и как государственного деятеля и организатора научных исследований. Обстановка воссоздаёт атмосферу научного учреждения XVIII века. Так, центральную часть зала занимает большой круглый стол, за которым в XVIII веке заседали российские академики. Здесь же расположились кресла Президента и членов Академии.

Обстановка воссоздаёт атмосферу научного учреждения XVIII века. Так, центральную часть зала занимает большой круглый стол, за которым в XVIII веке заседали российские академики. Здесь же расположились кресла Президента и членов Академии.

Собрание включает немногие уцелевшие личные вещи М. В. Ломоносова, мозаичные портреты, изготовленные в его мастерской, уникальные научные приборы и инструменты XIV– XIX веков, книги, среди которых немало библиографических редкостей. Внимание привлекают и произведения живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель.

Здание Кунсткамеры – это единственный дошедший до наших дней архитектурный памятник Северной столицы, связанный с именем Михаила Васильевича. Закончив обучение в Германии, Ломоносов в 1741 году стал ассистентом академика И. Аммана, а уже в следующем году, после представления диссертаций по физике и химии, был зачислен адъюнктом по классу физики Академии наук. В 1745 году Михаил Васильевич стал академиком.

Подробную информацию о значении деятельности Михаила Васильевича для развития науки в нашей стране можно узнать из двух лекций ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, члена Попечительского совета фонда «История Отечества» Виктора Садовничего в рамках цикла передач «ACADEMIA», подготовленного телеканалом «Россия-Культура». Лекции под общим названием «Михаил Ломоносов. У истоков российской науки» доступны на сайте и youtube-канале телеканала.

Также напомним, что Кунсткамера разработала комплекс онлайн-проектов, о некоторых из них мы уже рассказывали ранее. Так, по зданию Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН можно совершить прогулку, не выходя из дома, благодаря виртуальному 3D туру. О том, как пережила Кунсткамера страшные годы Великой Отечественной войны, рассказывает виртуальная выставка, подготовленная при поддержке фонда «История Отечества».

Петра Великого (Кунсткамера) РАН можно совершить прогулку, не выходя из дома, благодаря виртуальному 3D туру. О том, как пережила Кунсткамера страшные годы Великой Отечественной войны, рассказывает виртуальная выставка, подготовленная при поддержке фонда «История Отечества».

Текст: Вера Марунова

На основании материалов сайта Музея антропологии и этнографии

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

- Подробности

- Просмотров: 7150

Библиотека семейного чтения города Ломоносова

Библиотека семейного чтения города Ломоносова ведет свою историю с 01.12. 2013 года. Она была образована в результате слияния Ломоносовской городской библиотеки(филиал № 4) и Детской библиотеки города Ломоносова (филиал № 7). Обе Библиотеки просуществовали отдельно друг от друга более 70-ти лет.

В настоящее время Библиотека входит в состав Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного учреждения «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга»

Фонд Библиотеки насчитывает более 70 тысяч печатных экземпляров по всем отраслям знаний, около 100 наименований периодических изданий, есть аудио- и видео — материалы, фонд краеведческой литературы по истории г. Санкт- Петербурга и г. Ломоносова. Все материалы библиотеки каталогизированы. Информация читателям предоставляется как в традиционном виде, так и в виде электронных ресурсов — ИНТЕРНЕТ, Юридическая база данных «Консультант+». Производится электронная запись читателей и электронная книговыдача.

Санкт- Петербурга и г. Ломоносова. Все материалы библиотеки каталогизированы. Информация читателям предоставляется как в традиционном виде, так и в виде электронных ресурсов — ИНТЕРНЕТ, Юридическая база данных «Консультант+». Производится электронная запись читателей и электронная книговыдача.

Особое внимание в библиотеке уделяется пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. С ними ведётся индивидуальная работа.

С 2000 года библиотека выбрала экологическое направление и сотрудничает с организациями – ММЭО «Друзья Балтики», сектором экологии Центра детского творчества «Город Мастеров» и школами района.

Каждый год в рамках этой работы библиотека проводит экологические мероприятия: месяц экологической информации, экологические фестивали и выставки.

За годы своей работы приобрела положительный опыт сотрудничества с культурными и социальными учреждениями в городе – Городским домом культуры, Детским домом творчества «Ораниенбаум», Краеведческим музеем, Школой искусств им. Игоря Стравинского, ГОУ МУК «Перспектива», специальное предприятие «Новое поколение», школами и детскими садами города Ломоносова и др.

Игоря Стравинского, ГОУ МУК «Перспектива», специальное предприятие «Новое поколение», школами и детскими садами города Ломоносова и др.

Одно из ведущих направлений деятельности нашей Библиотеки – краеведческая работа. В читальном зале сосредоточен фонд краеведческой литературы, информационное досье краеведческой тематики и картотека «Наш край в печати». С 2011 года в нашей библиотеке проводятся ежегодная краеведческая конференция «Имена и память здешних мест».

Традиционным является литературно-краеведческий конкурс «Есть город золотой…», по итогам которого издается сборник работ участников.

Большой популярностью пользуется у посетителей проект — Кинолекторий «Библио-CINEMA».

В рамках проекта «Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007-2020г.г.» нашей библиотекой организованы и ежегодно проводятся:

— «Красная ворона» — литературные чтения памяти нашего земляка, писателя Н. Шадрунова. На этих чтениях вручается «Знак общественного признания в области литературы, искусства и культуры Петродворцового района». В разные годы его обладателями стали – Б.В. Аверин, С. Осколков, В. Г. Попов, Е. А. Захаров, В.Д. Крюков, Н. М. Коняев.

В разные годы его обладателями стали – Б.В. Аверин, С. Осколков, В. Г. Попов, Е. А. Захаров, В.Д. Крюков, Н. М. Коняев.

— Бианковские чтения включают целый ряд мероприятий, посвященных личности и творчеству замечательного писателя-натуралиста В.В. Бианки. «Литературная гостиная» в Библиотеке, как часть проекта, ежегодно приобщает учащихся к богатому литературному наследию детского писателя, воспитывает любовь к своему краю. В рамках гостиной проходит конкурс чтецов, в котором принимают участие учащиеся начальных классов школ города Ломоносова, Петергофа и Стрельны.

Для наших юных читателей разработаны и успешно реализуются проекты «Библионяня», «Воскресенье в библиотеке», «Хочу все знать!»

Библиотека участник международных, всероссийских и общегородских акций «Библионочь», «Читаем детям о войне», «Стена памяти», «Неделя детской и юношеской книги» и др.

Знакомимся с Турниром имени М.В. Ломоносова

Рассказ о том, что такое Турнир имени М. В. Ломоносова, как он появился и развивался.

В. Ломоносова, как он появился и развивался.

Турнир имени М.В. Ломоносова (сокращённо – Турлом) – название говорит само за себя. Это должно быть что-то необычное, интересное и обязательно познавательное.

В поисках информации отправляюсь бороздить просторы Интернета. Ибо, будучи гуманитарием до мозга костей, не имею ни малейшего представления ни о Турнире Ломоносова, ни о Турнире Городов, ни о многих других соревнованиях, которых, как выяснилось, в нашей стране проводится более 200.

Первое, что меня удивило – турнир проводится с 1978(!) года ежегодно. Его основателем и председателем оргкомитета является Николай Николаевич Константинов, человек, прямо скажу, легендарный. Рассказ о нём, вероятно, станет материалом следующих статей. Турлом имеет собственный сайт, отдельную страничку для очередного (в этом году 35-го) турнира и её англоязычную версию (турнир проводится не только в России, но и за рубежом).

Вдобавок, участники турнира состязаются не только по математике, а ещё и по математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, литературе и по моей родной лингвистике, что для меня было приятно вдвойне. Я тут же принялась решать лингвистические задачи, благо архив заданий прошлых лет с решениями находится в открытом доступе.

Я тут же принялась решать лингвистические задачи, благо архив заданий прошлых лет с решениями находится в открытом доступе.

Ещё одним открытием стала форма проведения. Образно говоря, Турнир имени М.В. Ломоносова – это слоёный пирог из нескольких олимпиад, которые проходят одновременно в течение 5-6 часов в разных аудиториях по разным предметам. Участники (кроме будущих выпускников) переходят из одной аудитории в другую, самостоятельно выбирая предметы и их очерёдность. Только одиннадцатиклассники не могут покинуть свою аудиторию, в которой они выполняют задания по всем предметам.

Несмотря на то, что задания рассчитаны на учащихся 6-11 классов, в турнире могут участвовать и более младшие школьники.

Кроме того, все желающие могут поучаствовать в заочной интернет-версии турнира.

Ещё интересный факт. Взрослые могут добровольно помочь в проведении турнира: дежурить в аудиториях во время проведения, проверять работы по разным предметам или даже организовать проведение соревнования в своём городе (посёлке, районе, школе).

Итак, Турнир имени М.В.Ломоносова — весьма необычное мероприятие. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что приходите и участвуйте. Ну а мне, в мои далеко не школьные годы, выпала удача освещать это соревнование на нашем сайте. До встречи на Турломе!

Анна Титова

рассказы из жизни профессора и советника Михайлы Васильевича Ломоносова и его по Российской Императорской Академии Наук товарищей — Журнальный зал

Императорская академия наук — детям школьного возраста

В.И. Шубинский. Ученые собратья: рассказы из жизни профессора и советника Михайлы Васильевича Ломоносова и его по Российской Императорской Академии Наук товарищей. — СПб.: Детгиз, 2011.

Валерий Шубинский, автор биографии М.В. Ломоносова, недавно вышедшей в серии “ЖЗЛ”, некогда погрузившийся ради этого проекта в штудии российской академической жизни XVIII века, выпустил еще одну книжку на смежную тему — адресованную на этот раз старшим школьникам, сиречь — юношеству и озаглавленную с намеком на тогдашнюю многословную моду: “Ученые собратья: рассказы из жизни профессора и советника Михайлы Васильевича Ломоносова и его по Российской Императорской Академии Наук товарищей”. У всякого знакомого с жизнью добывающих свой хлеб пером с ходу напрашивается соображение, что автор просто утилизировал неликвид — обретенные в ходе предыдущей работы, однако не вместившиеся в жизнеописание великого холмогорца сведения, касающиеся его соратников и коллег. Возможно, все именно так и есть — что ничуть не зазорно, ибо кому какое дело до внутренней кухни, — важно же здесь иное. Важно то, что получившийся литературно-интеллектуальный продукт, пожалуй, оказался более значительным, нежели собственно биография Ломоносова.

У всякого знакомого с жизнью добывающих свой хлеб пером с ходу напрашивается соображение, что автор просто утилизировал неликвид — обретенные в ходе предыдущей работы, однако не вместившиеся в жизнеописание великого холмогорца сведения, касающиеся его соратников и коллег. Возможно, все именно так и есть — что ничуть не зазорно, ибо кому какое дело до внутренней кухни, — важно же здесь иное. Важно то, что получившийся литературно-интеллектуальный продукт, пожалуй, оказался более значительным, нежели собственно биография Ломоносова.

Почему так? В первую очередь, благодаря избранному жанру. ЖЗЛовских биографий много было и много будет — и Ломоносов уже бывал в этой серии. А вот книги для старших школьников про русскую науку того времени так с ходу и не припомнишь. И то, что она появилась, — крайне важно как минимум по двум причинам. И если первая причина — это ответ на вопрос “о чем?”, то вторая соответственно — на вопрос “как?”

В самом деле, едва ли надо объяснять, что нынешнее время ставит на повестку дня создание нового популярного исторического нарратива — и даже не только для школьников, хотя для них, людей будущего, наверное, в первую голову. Попросту говоря, предстоит создать новый формат исторических представлений обычного русского человека XXI века — ибо полуразрушенные и перепутанные старые категорически не годятся для развития конструктивного мировоззрения. Не станем здесь углубляться в данную проблему — сведем ее к одной достаточно примитивной формуле: людям на самом деле надо знать, чем гордиться в истории своей родины, кому и чему из былых времен подражать в настоящем. Ибо не гордиться ничем — значит, считать родину техническим обстоятельством, недостойным серьезного отношения.

Попросту говоря, предстоит создать новый формат исторических представлений обычного русского человека XXI века — ибо полуразрушенные и перепутанные старые категорически не годятся для развития конструктивного мировоззрения. Не станем здесь углубляться в данную проблему — сведем ее к одной достаточно примитивной формуле: людям на самом деле надо знать, чем гордиться в истории своей родины, кому и чему из былых времен подражать в настоящем. Ибо не гордиться ничем — значит, считать родину техническим обстоятельством, недостойным серьезного отношения.

В общем, есть основания полагать, что на смену многим непригодным для исторической гордости эпизодам придет набор новых, значительная часть которых разместится хронологически в XVIII веке, в начале которого русский царь еще не вполне уверенно пользовался вилкой, а к концу Россия имела одну из лучших в Европе коллекций живописи, одну из сильнейших в Европе армий и вполне дееспособное по европейским меркам научное сообщество. Причем этот культурный рост произошел как бы вопреки объективным обстоятельствам — отсутствию кадров, денег, опыта; в условиях грубости традиционных нравов, недальновидности властителей и, казалось бы, предельно низком спросе на культурный продукт со стороны сколько-нибудь широких слоев населения! При этом багаж знаний об эпохе у обычного русского культурного человека сильно уступает его же осведомленности о следующем столетии, добрую половину которого поглотил блистательный для одной только нашей литературы николаевский застой. Более того, и те сведения, что сидят у него в голове, весьма однообразны: это либо всяческая авантюрная чешуя, сдобренная посильными ужасами вроде Ледяного дома, княжны Таракановой и пр., — либо героические саги о деяниях русской армии, почему-то всегда на территории иностранных государств и зачастую без легко вычленяемого политического смысла. О том, что в XVIII веке, к примеру, огромная территория империи впервые была научно описана, и о том, каких трудов это стоило, — большинство у нас просто не догадывается, да и не задумывается об этом никогда.

Причем этот культурный рост произошел как бы вопреки объективным обстоятельствам — отсутствию кадров, денег, опыта; в условиях грубости традиционных нравов, недальновидности властителей и, казалось бы, предельно низком спросе на культурный продукт со стороны сколько-нибудь широких слоев населения! При этом багаж знаний об эпохе у обычного русского культурного человека сильно уступает его же осведомленности о следующем столетии, добрую половину которого поглотил блистательный для одной только нашей литературы николаевский застой. Более того, и те сведения, что сидят у него в голове, весьма однообразны: это либо всяческая авантюрная чешуя, сдобренная посильными ужасами вроде Ледяного дома, княжны Таракановой и пр., — либо героические саги о деяниях русской армии, почему-то всегда на территории иностранных государств и зачастую без легко вычленяемого политического смысла. О том, что в XVIII веке, к примеру, огромная территория империи впервые была научно описана, и о том, каких трудов это стоило, — большинство у нас просто не догадывается, да и не задумывается об этом никогда. А ведь именно эта решенная тогда в целом задача фактически и позволила Екатерине Великой заявить, что “Россия — держава европейская”. А не какая-нибудь дикая страна, лишь на краю которой приспособились жить отдельные посланцы европейской культуры…

А ведь именно эта решенная тогда в целом задача фактически и позволила Екатерине Великой заявить, что “Россия — держава европейская”. А не какая-нибудь дикая страна, лишь на краю которой приспособились жить отдельные посланцы европейской культуры…

Иначе говоря, был совершен подвиг, и Валерий Шубинский рассказывает об этом. Для этого рассказа он выбрал форму прерывистого, фрагментарного повествования: не “история русской науки XVIII века для школьников”, а очерки этой истории — отдельные эпизоды, расположенные в хронологическом порядке. Мне кажется, что подобный выбор для нынешнего времени весьма характерен. Хорошо это или плохо, но это веяние момента — людям предпочтительно составлять общее представление по подробным, но отрывочным, фрагментарным иллюстрациям. И с этим приходится считаться.

Что касается фактологии, то она у Шубинского на весьма высоком уровне точности, хотя, конечно, не обходится без осечек — не влияющих, впрочем, на правдивость содержательных моментов. Так, в эпизоде на странице 9, относящемся к 1724 году (“Остерман… — припомнил Татищев. — Это тот, что теперь на месте Шафирова”), Василий Никитич все-таки вряд ли так подумал бы, поскольку А.И. Остерман занял пост вице-канцлера лишь 25 ноября 1725 года, уже при другом царствовании. А начальник Адмиралтейств-коллегии барон Черкасов со страницы 202 на самом деле был графом Иваном Григорьевичем Чернышевым. Меннониты едва ли могли встретиться профессору Ловицу среди немецких колонистов Поволжья — их селили в Таврической губернии и на Северном Кавказе. Среди скрипок Петра III вряд ли были работы Страдивари, зато точно были инструменты Р. Штайнера, котировавшегося тогда существенно выше, а обозвать, да еще вслух, этого императора за глаза “уродом” — словом, употребляемым с этой целью лишь в узком кружке соратников будущей Екатерины Второй — едва ли пришло бы в голову случайному посетителю кабака (стр. 172).

Так, в эпизоде на странице 9, относящемся к 1724 году (“Остерман… — припомнил Татищев. — Это тот, что теперь на месте Шафирова”), Василий Никитич все-таки вряд ли так подумал бы, поскольку А.И. Остерман занял пост вице-канцлера лишь 25 ноября 1725 года, уже при другом царствовании. А начальник Адмиралтейств-коллегии барон Черкасов со страницы 202 на самом деле был графом Иваном Григорьевичем Чернышевым. Меннониты едва ли могли встретиться профессору Ловицу среди немецких колонистов Поволжья — их селили в Таврической губернии и на Северном Кавказе. Среди скрипок Петра III вряд ли были работы Страдивари, зато точно были инструменты Р. Штайнера, котировавшегося тогда существенно выше, а обозвать, да еще вслух, этого императора за глаза “уродом” — словом, употребляемым с этой целью лишь в узком кружке соратников будущей Екатерины Второй — едва ли пришло бы в голову случайному посетителю кабака (стр. 172).

Важный вопрос всякой беллетризованной биографии — степень вымышленности повествования. Здесь работает не только бинарная оппозиция документальный/художественный, а нечто более сложное — почти непрерывный спектр, лишь на концах которого — противостоящие формы научного исследования и романа. В действительности автор научно-популярного сочинения принужден находить какой-то свой баланс, с неизбежностью вкладывая в уста своих персонажей выдуманные слова, в головы — выдуманные мысли, а то и описывая события, про которые с достоверностью неизвестно, имели ли они место. Точнее — известно, что, скорее всего, не имели, хотя вполне могли бы иметь. И здесь я с удовлетворением констатирую, что Валерием Шубинским эта точка баланса нащупана весьма удачно — даже не точка, а область, поскольку в каждом очерке местоположение точки иное: от полностью документальной зарисовки “Академия Наук Российская. Читателю здравие” до не лишенного мистики “Описания ужасной кончины господина профессора Георга Морица Ловица и имевших при сем чудесных явлений, оставшихся неведомыми миру”. Ширина этой области не слишком велика и вполне гармонирует с манерой самого текста — отчасти стилизованного под повествование конца XVIII века, отчасти заставляющей вспомнить рассказы Тынянова и всю русскую прозу Серебряного Века.

Здесь работает не только бинарная оппозиция документальный/художественный, а нечто более сложное — почти непрерывный спектр, лишь на концах которого — противостоящие формы научного исследования и романа. В действительности автор научно-популярного сочинения принужден находить какой-то свой баланс, с неизбежностью вкладывая в уста своих персонажей выдуманные слова, в головы — выдуманные мысли, а то и описывая события, про которые с достоверностью неизвестно, имели ли они место. Точнее — известно, что, скорее всего, не имели, хотя вполне могли бы иметь. И здесь я с удовлетворением констатирую, что Валерием Шубинским эта точка баланса нащупана весьма удачно — даже не точка, а область, поскольку в каждом очерке местоположение точки иное: от полностью документальной зарисовки “Академия Наук Российская. Читателю здравие” до не лишенного мистики “Описания ужасной кончины господина профессора Георга Морица Ловица и имевших при сем чудесных явлений, оставшихся неведомыми миру”. Ширина этой области не слишком велика и вполне гармонирует с манерой самого текста — отчасти стилизованного под повествование конца XVIII века, отчасти заставляющей вспомнить рассказы Тынянова и всю русскую прозу Серебряного Века. Важно, что выбранная стилистика Шубинским выдержана, а местами сделала бы честь художественному тексту, не несущему научно-популярной нагрузки. Рискну предположить, что автору удалось создать модельный или, если угодно, один из модельных научно-популярных нарративов для нынешних школьников.

Важно, что выбранная стилистика Шубинским выдержана, а местами сделала бы честь художественному тексту, не несущему научно-популярной нагрузки. Рискну предположить, что автору удалось создать модельный или, если угодно, один из модельных научно-популярных нарративов для нынешних школьников.

И еще один интересный момент. Книге Шубинского удалось передать научную атмосферу того времени. Она помогает почувствовать, какой была общая тональность русской академической жизни между 1724 и 1774 годами. Как ни странно, этой генеральной тональностью оказывается одиночество. Вернее — совокупность многих человеческих одиночеств: не слишком радостных судеб людей, живших в неуютных обстоятельствах становления государства. Людей вспыльчивых, нервных, порой не слишком правдивых и чистых на руку, знакомых с нуждой и унижениями. В отличие от нас, вовсе не полагавших, что человек создан для счастья. Связывало этих людей лишь одно — совместное участие в большом деле, в Великом Проекте, величие которого, по всей видимости, извиняло для них многое, если не все.

Лев Усыскин

ГЛАВНАЯ СЦЕНА | |

10:30 — 12:00 | Мастер-класс для детей «Прогулки с микроскопом»: на занятии можно будет исследовать среду обитания микробов, познакомиться с оборудованием, научиться готовить препараты для «разглядывания» микроорганизмов, делать их фотографии. Проводит мастер-класс Галахова Оксана Борисовна, магистр почвоведения, преподаватель микробиологии летних научно-образовательных школ. |

12:00 — 12:45 | Лекция – презентация книги «Редкие животные «Русской Арктики»: Атлантический морж». Выступает заместитель директора заповедника «Русская Арктика» Мария Гаврило. |

13:00 — 14:00 | Час амурского тигра: рассказы о тигре, увлекательные слайд-шоу, викторины и игры. |

14:00 — 15:30 | Рассказ о дикой природе и обитателях биосферного заповедника «Командорский». В программе: лекция, фото и видео, звуки природы. Лектор – Евгений Мамаев, к.б.н., биолог и фотограф, заместитель директора по науке государственного природного биосферного заповедника «Командорский» имени С.В. Маракова. |

15:30 — 16:30 | Выступление ансамбля гусляров «Купина» от телеканала «Моя планета». Художественный руководитель ансамбля – Заслуженная артистка России Любовь Жук. В рамках программы: история происхождения и особенности русских народных музыкальных инструментов, выступление артистов, интерактив со зрителями. |

17:00 — 18:00 | Квест «Подготовка к походу» от детского города мастеров «Мастерславль». Узнай, что взять с собой в поход и как правильно уложить все эти вещи в рюкзаке, как выбрать хорошее место для лагеря и правильно установить палатку, и почему веревка – незаменимый атрибут в путешествии. |

18:15 – 19:00 | Рассказ «Пять лет из жизни животных и растений Заволжья». Лектор – Никита Геннадьевич Кадетов, географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. |

19:00 — 20:00 | Рассказ об исторической Штаб-квартире Русского географического общества. |

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ | |

11:00 — 12:00 | Показ фильма «Говорящие с белухами». |

12:00 — 13:00 | История создания детской книги про тигрёнка Амурчика. Встреча с российским детским писателем Сергеем Геогриевым, лауреатом Всесоюзного конкурса на лучший короткий рассказ для детей (1985) |

13:00 — 14:00 | Лекция «Роль зоопарков в сохранении амурского тигра». Лектор — Алла Александровна Глухова, к.б.н., ведущий зоолог Московского зоопарка. |

14:00 — 15:00 | Лекция «Обогащение среды: как повышают качество жизни животных в зоопарках». Лектор — Алексей Портуркин, к.б.н., научный сотрудник Московского зоопарка. |

15:00 — 16:00 | Лекция «Современное состояние популяции амурского тигра. Результаты и перспективы охраны». Лектор — Сергей Владимирович Арамилев, к.б.н. директор Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр». |

17:30 — 18:00 | Показ фильма «Саяно-Шушенский заповедник» из цикла «Заповедная Россия» |

18:00 — 19:00 | Презентация и премьерный показ двух серий фильма «Хранители земли леопарда» |

19:10 — 19:40 | Показ фильма «Кавказский заповедник» из цикла «Заповедная Россия» |

Библиотека РГПУ им. Герцена — «Русский гений» (М. В. Ломоносов – ученый – энциклопедист, просветитель, педагог)

«Соединяя необыкновенную силу воли

с необыкновенною силою понятия,

Ломоносов обнял все отрасли просвещения».

А. С. Пушкин

Ломоносов: Краткий энциклопедический словарь / Ред. – сост. Э. П. Карпеев – СПб.: Наука, 1999, — 259 с., ил -. (Российская академия наук. Музей М. В. Ломоносова)

Словарь фиксирует современное состояние изучения жизни и творческого наследия Ломоносова. Он открывается хронологическим списком основных дат жизни Ломоносова с отсылками к отдельным статьям и завершается очерком, в котором автор попытался создать психологический портрет Ломоносова со всеми его достоинствами и недостатками. Добавим, что биографические справки приводятся в словаре в минимальном объеме, главное в них- контакты упоминаемого персонажа с Ломоносовым. Статьи словаря подписаны фамилиями авторов. Интерес к Ломоносову не исчезает, ибо почти любой образованный российский человек чувствует величие этой фигуры. Авторы надеются, что предлагаемый читателю Ломоносовский словарь станет «путеводителем по М. В. Ломоносову».

«…В Ломоносове нельзя отрицать ни

замечательного поэтического таланта, ни

великого ума, ни великой души».

В. Г. Белинский

Михайло Ломоносов: Жизнеописание. Избранные Труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем / Сост. Г. Е. Павлова, А. С. Орлов; Худож. Б. А. Лавров.- М.: Современник, 1989. – 493 с.: ил.- ( Открытия и судьбы. Летопись научно-технической мысли России в лицах и документах)

Многие пытались разгадать тайну «феномена Ломоносова» — непостижимой многогранности его интересов, великости открытий и свершений, гениальности предвидений, подтвердившихся через века.

В этом издании предпринята попытка создать своеобразный путеводитель по творческому наследию ученого. Прочтем эту книгу глазами внимательных исследователей, вспомним жизненный путь ученого, отраженный писателями и поэтами 18-20 веков, прочтем фрагменты его научных трудов, написанные живым, остроумным слогом; его письма, стихи, эпиграммы, в которых светятся дни его жизни; полемические заметки о журналистике; руководство к красноречию, столь нужное сегодня для восприятия культуры дискуссий; главы из «Древней российской истории»; изыскания в языкознании.. И, наконец, узнаем, как относился великий энциклопедист к политическим и научным проблемам, волнующим нас сегодня – войны и мира, религии, экологии, происхождения земли и природных ископаемых, возникновения жизни, — и многим другим. Попробуем создать портрет ученого, излюбленным им же способом – мозаикой, но мозаикой мыслей, чувств, догадок.

Он оживает перед нами в слове Пушкина, Грибоедова, Гоголя, а также наших современников писателей — Шергина, Пикуля, Осокина, в исследованиях зарубежных ученых – француженки Люси Ланжевен, японца Есико Имаи и других.

Ломоносов М. В.

Для пользы общества…/ Сост., вступ. ст., примеч. А. Елеонской; худож. А. Денисов. – М.: Сов. Россия, 1990. – 384 с. – (Б-ка рус. худож. публицистики)

Вся жизнь и труды М. В. Ломоносова посвящены «общей пользе». Для данной книги были отобраны наиболее яркие с этой точки зрения ораторские «Слова» и публицистические статьи. В книгу также вошла много лет не издававшаяся «Древняя российская история…», где Ломоносов не только выступает как противник пресловутой норманской теории, но и является первым светским русским историографом.

В прозе Ломоносова размышления обычно сплетены с изложением научного материала, являясь как бы своеобразным к нему комментарием. Произведения Ломоносова, находящиеся на стыке науки и искусства, выражали наиболее актуальные задачи, стоявшие перед обществом 18 века, а также намечали пути дальнейшего развития «любезного отечества». И в этом их непреходящее значение для русской культуры.

М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников./Сост. Г. Е. Павлова – М.-Л.: Издательство Акад. наук СССР, 1962 – 231 с.

Мимо творчества и самой личности Ломоносова не могли пройти без внимания современники, которые запечатлели на ниве науки, горячего поборника просвещения. Отзывы современников о жизни и деятельности ученого отражают ту большую роль, которую он играл в развитии естествознания и литературы того времени, позволяют полнее представить образ Ломоносова, а также понять, какое влияние оказали его труды на дальнейшее развитие науки и национальной культуры. Ломоносов внимательно следил за оценкой своей научной деятельности современниками, тщательно собирая высказывания о своих трудах многих выдающихся ученых того времени. Благодаря этому до нас дошли высказывания Вольфа, Эйлера, Формея, Кондамина и других ученых 18 века о научных достижениях Ломоносова. В книге представлен свод высказываний о Ломоносове, его жизни и творчестве, составленных его современниками – русскими и иностранными учеными, литераторами и общественными деятелями. Публикуемые материалы снабжены комментариями, которые излагают происхождение документа и сообщают сведения о его авторе.

Лебедев Е. Н.

Ломоносов. – М.: Мол. гвардия, 1990 – 602(6) с., ил.- (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 705)

Ломоносов принадлежит к числу универсальных деятелей мировой культуры, которые в своем творчестве воплощали непреходящую потребность человечества постичь и освоить мир во всем его многообразии, выражали извечное стремление человека к социальной и нравственной свободе, словом и делом своим утверждали необходимость деятельной любви к людям. Он и сейчас пробуждает живущее в каждом из нас стремление к «полному чувству Бытия», как сказал Тютчев. Но принадлежа всему человечеству, Ломоносов был и остается сыном своего времени, которое по глубине и существенности исторических переворотов отдаленно напоминает наше. Понять Ломоносова в его времени – вот главная задача книги, ибо это означает глубже понять современные социальные и культурные процессы, уходящие своими корнями в тот перевернутый пласт нашей истории, возделывать который пришлось Ломоносову. Судьба Ломоносова вместила в себя семь веков, которые были до него, и три века, которые были после. Читать Ломоносова и писать о Ломоносове надо, в сущности, с одной целью – чтобы разобраться в самих себе. Вот почему в этой книге наряду с повествованием о его жизни и его времени много места занимают размышления над страницами ломоносовских произведений. И пусть они станут приглашением читателю к совместному, как говорил Ломоносов, «поисканию» истины. Во-первых, это необходимо и полезно, а во-вторых, как говорил А. С. Пушкин, «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Книгу дополняет интересный фото — иллюстративный материал.

Павлова Г. Е., Федоров А. С.

Михаил Васильевич Ломоносов: Жизнь и творчество.- М.: Наука, 1980 — 279 с.

Ломоносов был человеком универсальных знаний, подлинным ученым – энциклопедистом. С его именем связаны становление и первые этапы развития отечественной науки. Он сформулировал многие важные идеи, которые легли в основу современной науки. Академик С. И. Вавилов утверждал, что «наша Академия наук получила свое настоящее бытие и смысл только от Ломоносова». Жизни и творчеству великого ученого посвящено данное издание. В нем широко использованы труды и документы Ломоносова, работы русских и зарубежных исследователей. Авторы рассказывают о формировании научных взглядов Ломоносова, показывают его вклад в развитие многих отраслей знания, прослеживая связь творчества Ломоносова с современной наукой. Книга содержит обширный фото — иллюстративный материал.

«С Ломоносова начинается наша литература:

он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим».

В. Г. Белинский

Лебедев Е. Н.

Огонь – его родитель. М.: Современник, 1976.- 216 с. – (Биб-ка «Любителям Российской словесности»)

Академик С. И. Вавилов писал: «Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно из самых видных мест в культурной истории человечества… Он был всегда увлечен своим делом до вдохновения и самозабвения; об этом говорит каждая страница его литературного наследства». Представленная книга рассматривает жизнь и деятельность Ломоносова на фоне интереснейшей исторической эпохи, в тесном соотнесении с творчеством других видных представителей русской литературы 18 века – Тредиаковского, Сумарокова и др., в сопоставлении с западноевропейской традицией. Книга совмещает яркий рассказ о жизни Михайлы Ломоносова и глубокий анализ его поэтического наследия. Поэзия Ломоносова – это пиршество свободного и здорового духа, вырвавшегося на всечеловеческий простор, осознавшего свое изначальное родство со всем миром, — пиршество, на котором он, по прекрасному выражению В. Ф. Одоевского, «черпал изо всех чаш, забыв, которая своя, которая чужая».

Ломоносов и русская литература. / Отв. ред. А. С. Курилов – М.: Наука, 1987. – 391 с.

Книга представляет собой исследование художественного и филологического наследия гениального русского ученого и выдающегося деятеля культуры М. В. Ломоносова в контексте развития отечественной литературы и литературоведения 17 — пер. половины 19 века. Писатель предстает во всей многогранности своей творческой индивидуальности: как поэт, прозаик, драматург, переводчик, теоретик литературы, один из основоположников художественной культуры России нового времени. Показан вклад Ломоносова в национальную науку о литературе, а также восприятие энциклопедизма писателя, его универсальной одаренности и поразительной масштабности мышления демократической критикой. Среди авторов книги – известные российские ученые и начинающие исследователи, настоящее и будущее нашей науки.

Западов А.В.

Отец русской поэзии: О творчестве Ломоносова – М.: Советский писатель, 1961. – 283 с.

А. В. Западов – ученый – литературовед, профессор Московского университета, автор книг и статей по истории литературы 18 века. В данной работе подробно рассматривается литературное творчество Ломоносова. Исследование является первой работой, специально посвященной анализу литературно- теоретических взглядов Ломоносова и его писательского мастерства. Представлен творческий путь поэта, дается картина литературных отношений эпохи, раскрыто историческое значение поэзии Ломоносова.

Ломоносов и книга: Сб. научных трудов. – Л.: Библиотека АН СССР, 1986.- 184 с.

Этот сборник вышел в год 275-летнего юбилея великого ученого. История Библиотеки академии наук тесно связана с именем Ломоносова. Плодотворное влияние Ломоносова, всю жизнь боровшегося «за утверждение науки в Отечестве», сказалось и на деятельности этого академического учреждения. Ученый принимал участие в разработке устава Библиотеки, уделял внимание комплектованию ее фондов, заботился об ее организации и устройстве. В РБАН хранятся ценнейшие материалы, отражающие деятельность великого ученого. На их основе в настоящее время ведутся исследования проблем истории русской культуры и науки в ломоносовскую эпоху. Книговедческий аспект изучения творческого наследия Ломоносова позволяет с особой полнотой подчеркнуть универсальность его гения, проявившегося практически во всех областях научной и духовной жизни России.

Некрасова Е. А.

Ломоносов – художник. – М.: Искусство, 1988. – 143 с., ил.

М. В. Ломоносов был не только гениальным ученым-энциклопедистом, крупнейшим поэтом своего времени, но и талантливым художником. Последняя область его деятельности известна значительно меньше, чем все остальные. В данной книге подводится итог осмыслению места Ломоносова в истории русского искусства 18 века и его роли в возрождении в России искусства мозаичной живописи. К мозаике Ломоносов подходил как ученый: он самостоятельно разработал процесс изготовления цветного стекла, ряд машин и приспособлений. Процесс работы ломоносовской мастерской подробно описан в книге. Особое внимание уделено работе Ломоносова над портретным образом Петра I и воззрениям художника на историческую живопись.

Лысцов В. П.

М. В. Ломоносов в русской историографии 1750 — 1850-х годов. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1983. – 260 с.

В книге в широком тематическом и хронологическом плане рассматриваются отзывы представителей различных отраслей русской культуры и направлений общественно-исторической мысли 1750 – 1850 гг. о М. В. Ломоносове, как человеке, ученом, академике и писателе, сосредотачивая внимание на оценке его общественных взглядов и деятельности, которые составляют сердцевинный аспект всей яркой жизни, многогранного мировоззрения, основополагающих трудов в области науки и литературы, просвещения и искусства, показывают отношение к важнейшим факторам и тенденциям исторического развития позднефеодальной России.

Белявский М. Т.

… Все испытал и все проник. – М.: Изд-во Московского университета, 1990. – 222 с., илл.

Это научно-художественное издание, содержащее богатый фото – иллюстративный материал, посвященный жизни и деятельности М. В. Ломоносова. Более двух с половиной веков отделяет нас от его жизни, его судьбы. И все это время имя Ломоносова занимает одно из самых главных мест в летописи нашей Родины. Уже при жизни ученого велика была его слава, и не только в «пределах российских», но и в других странах. Известный русский историк 19 века С. М. Соловьев подчеркивал необходимость сознания преемственности, как важно беречь сокровищницу национальной памяти: «…Народы чувствуют потребность поддерживать свою настоящую деятельность памятью о деятельности прошлой, выразившейся виднее всего в подвигах лучших людей народа, избранников истории…». Эти слова Соловьева прозвучали на церемонии открытия памятника Ломоносову у здания Московского университета в 1877 году. Просмотрев эту книгу, мы можем еще раз убедиться в том, что дерзание человеческого гения и «чувства добрые» поистине не знают никаких временных границ.

Лихоткин Г. А.

Ломоносов в Петербурге. – Л.: Лениздат, 1981.- 240 с., ил. – (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге-Петрограде-Ленинграде)

Петербургский период – самый плодотворный в деятельности «отца русской науки» Михаила Васильевича Ломоносова. Здесь, в Петербургской академии наук, он неустанно трудился почти три десятилетия, делая величайшие открытия в области естественных наук, выступая в роли крупнейшего организатора науки, заботливого воспитателя русских научных кадров. Этому периоду жизни и деятельности Ломоносова и посвящена эта книга. Автор – кандидат филологических наук Г. А. Лихоткин рассказывает о местах, где жил и работал Ломоносов, воссоздает историческую обстановку того времени, раскрывает связи ученого с современниками.

«Широко понимая назначение педагогики,

М. В. Ломоносов считал ее неотъемлемой частью

мировой и русской культуры».

(Из сборника: «М. В. Ломоносов.

О воспитании и образовании»)

Ломоносов М. В.

О воспитании и образовании /Сост. Т. С. Буторина.- М.: Педагогика, 1991. – 344с. – (Педагогическая б-ка)

Великий русский ученый М. В. Ломоносов занимает особое место в истории отечественного просвещения. Отличительными принципами его учения о воспитании и образовании молодежи являлись народность, демократизм, гуманизм. В предлагаемом издании раскрываются его идеи в области воспитания, обучения, педагогики высшей школы. Значительный интерес представляют работы о требованиях к педагогической деятельности и личности учителя. Это первое издание педагогических трудов русского ученого-энциклопедиста.

Ломоносов М. В.- М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1996.- 224 с.- (Антология гуманной педагогики)

Выдающийся деятель нашей отечественной культуры В. Г. Белинский – сказал о М. В. Ломоносове: « …не должны ли такие люди составлять предмет живейшего любопытства, глубокого благоговения для всех народов вообще и для своего в особенности?». Книга, предназначенная учащейся молодежи, учителям, родителям, содержит избранные труды М. В. Ломоносова, представляющие вершинные достижения гуманной педагогики века российского Просвещения. Делается попытка раскрыть феномен Ломоносова – педагога, чьи педагогические взгляды были обращены к будущему. Поэтому многое из его наследия приобретает со временем еще большую актуальность, ведь цель все та же — раскрыть огромный потенциал каждого школьника, воспитать, образовать достойную личность.

Буторина Т. С.

М. В. Ломоносов и педагогика. — Архангельск: Изд-во Поморского международного университета,

1994. – 223 с.

В книге рассматривается система педагогических идей М. В. Ломоносова на фоне развития общеевропейской науки, культуры, педагогики. Данная работа является монографическим исследованием, посвященным ломоносовскому периоду в русской педагогике. Первый русский академик показан как автор педагогической теории, заложившей основы русской научной педагогики. В работе раскрывается своеобразие педагогических идей Ломоносова, их значение для современности. В этот период обнаружился новый уровень интеграции разных культур – русской, народной и западной, появилось новое качество педагогических идей, идущее от целостного восприятия человеческой природы, от понимания ценности личности. Идеи обращены к молодежи: к познанию, науке, в использовании интеллектуального богатства на благо Родины, в устремленности в будущее.

«Да воссияет мир, наук питатель»

М. В. Ломоносов

Ломоносов: Сб. статей и материалов. Т. IX /Отв. ред. Э. П. Карпеев. – СПб.: Наука, 1991. – 199 с. – (АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники)

Сборник содержит статьи, в которых излагаются результаты исследования деятельности М. В. Ломоносова в различных отраслях знания, некоторые новые материалы о жизни великого ученого, а также сведения о тех, с кем он в той или иной степени был связан или совместно работал. Разделы сборника традиционны, а содержание статей определяется позицией их авторов, которая не во всем совпадает с мнением составителей. Такой подход даст новый импульс к развитию ломоносоведения, несколько «зажатого» ранее сложившимися у нас стереотипами. Авторы статей работают в тесном контакте с музеем М. В. Ломоносова. В данном сборнике возобновлена прерванная почти тридцать лет назад публикация библиографии сочинений Ломоносова и литературы о нем, которая составлена давним автором сборников Е. Б. Рысс.

Михаил Васильевич Ломоносов: Кн. для учащихся.- М.: Просвещение, 1993. – 128 с. – (Биография писателя)

Богата славными именами земля русская… Среди них особое место занимает имя М. В. Ломоносова, двинувшего вперед развитие отечественной науки, культуры, языка. Своей жизнью и деятельностью Ломоносов доказал, что «гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет ему вражеская судьба» (А.Н. Радищев). Эта книга, раскрывающая биографию ученого, адресована прежде всего учащимся. « Я дело стану петь, несведомое прежним» — так сформулировал Ломоносов свой жизненный девиз. А это значит постоянно открывать людям истину средствами науки и поэзии, стремиться к утверждению в жизни разумных начал, развивать творческие и созидательные способности личности. Его энергия, острота восприятия, трудоспособность показывают неисчерпаемые творческие возможности человека.

Грамматика | Британника

Полная статья

Грамматика , правила языка, управляющие звуками, словами, предложениями и другими элементами, а также их комбинацией и интерпретацией. Слово грамматика также означает изучение этих абстрактных функций или книгу, в которой представлены эти правила. В ограниченном смысле этот термин относится только к изучению структуры предложения и слова (синтаксиса и морфологии), исключая словарный запас и произношение.

Ниже приводится краткое описание грамматики.Для полного обращения, см. языкознание.

Британская викторина

Тест по грамматике

Какой глагол содержится в предложении «Джон пнул футбольный мяч через двор»? От модификаторов до форм множественного числа — посмотрите, насколько хорошо вы набрали в этом исследовании грамматики английского языка.

Понятия грамматики

Распространенное современное определение грамматики — это основная структура языка, которую любой носитель этого языка знает интуитивно.Систематическое описание особенностей языка — это тоже грамматика. Это фонология (звук), морфология (система словообразования), синтаксис (образцы расположения слов) и семантика (значение). В зависимости от подхода грамматика, грамматика может быть предписывающей ( т. Е. обеспечивает правила для правильного использования), описательной ( т. Е. описывает, как фактически используется язык) или генеративной ( т. Е. предоставляет инструкции для производства) бесконечного числа предложений на языке).Традиционно основное внимание уделялось морфологии и синтаксису, и для некоторых современных лингвистов (и многих традиционных грамматиков) это единственная надлежащая область предмета.

Древние и средневековые грамматики

В Европе греки первыми написали грамматику. Для них грамматика была инструментом, который можно было использовать при изучении греческой литературы; отсюда их внимание к литературному языку. Александрийцы I века до н. Э. Усовершенствовали греческую грамматику, чтобы сохранить чистоту языка.Дионис Тракс Александрийский позже написал влиятельный трактат под названием The Art of Grammar, , в котором он проанализировал литературные тексты с точки зрения букв, слогов и восьми частей речи.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасРимляне переняли грамматическую систему греков и применили ее к латыни. За исключением Варрона, жившего в I веке до нашей эры, который считал, что грамматики должны открывать структуры, а не диктовать их, большинство латинских грамматиков не пытались изменить греческую систему, а также стремились защитить свой язык от разложения.В то время как образцом для греков и александрийцев был язык Гомера, труды Цицерона и Вергилия установили латинский стандарт. Труды Доната (4 век нашей эры) и Присциана (6 век нашей эры), наиболее важных латинских грамматиков, широко использовались для обучения латинской грамматике в средние века в Европе. В средневековой Европе обучение велось на латыни, и латинская грамматика стала основой учебной программы по гуманитарным наукам. За это время для студентов было написано много грамматик. Эльфрик, аббат Эйншема (11 век), который написал первую латинскую грамматику на англосаксонском языке, предложил, чтобы эта работа также служила введением в английскую грамматику.Так началась традиция анализа грамматики английского языка по латинскому образцу.

modistae, грамматиков середины 13 — середины 14 веков, которые рассматривали язык как отражение реальности, обращались к философии для объяснения грамматических правил. modistae искал одну «универсальную» грамматику, которая служила бы средством понимания природы бытия. Во Франции 17-го века группа грамматиков из Порт-Рояля также интересовалась идеей универсальной грамматики.Они утверждали, что общие элементы мышления можно различить в грамматических категориях всех языков. В отличие от своих греческих и латинских коллег, грамматики Порт-Рояля не изучали литературный язык, а вместо этого утверждали, что его использование должно диктоваться реальной речью живых языков. Отмечая их акцент на лингвистических универсалиях, современный лингвист Ноам Хомски назвал группу Порт-Ройял первыми трансформирующими грамматиками.

Современные и современные грамматики

К 1700 году были напечатаны грамматики 61 местного языка.Они были написаны в первую очередь с целью реформирования, очищения или стандартизации языка и использовались в педагогических целях. Правила грамматики обычно относились только к формальному, письменному, литературному языку и не применялись ко всем разновидностям реального устного языка. Этот предписывающий подход долгое время доминировал в школах, где изучение грамматики стало ассоциироваться с «синтаксическим анализом» и составлением диаграмм предложений. Противодействие обучению исключительно с точки зрения предписаний и предписаний ( т. Е., чего нельзя делать) правила выросли в середине двадцатого века.

Упрощение грамматики для использования в классе резко контрастировало со сложными исследованиями языков, проводимыми лингвистами. В 19 — начале 20 веков историческая точка зрения процветала. Ученые, осознавшие, что каждый живой язык находится в состоянии постоянного изменения, изучили все типы письменных источников современных европейских языков, чтобы определить пути их эволюции.Они не ограничивали свои исследования литературными языками, но также включали диалекты и современные разговорные языки. Исторические грамматики не следовали более ранним предписывающим подходам, а вместо этого были заинтересованы в обнаружении происхождения изучаемого языка.

В результате работы историков-грамматиков ученые пришли к выводу, что изучение языка может быть либо диахроническим (его развитие во времени), либо синхронным (его состояние в определенное время). Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр и другие описательные лингвисты начали изучать разговорный язык.Они собрали большую выборку предложений, составленных носителями языка, и классифицировали свой материал, начиная с фонологии и заканчивая синтаксисом.

Генеративные или трансформирующие грамматики второй половины 20 века, такие как Ноам Хомски, изучали знания носителей языка, которые позволяют им создавать и понимать бесконечное количество предложений. В то время как дескриптивисты, такие как Соссюр, исследовали образцы индивидуальной речи, чтобы прийти к описанию языка, трансформационисты сначала изучали основную структуру языка.Они попытались описать «правила», которые определяют «компетенцию» носителя языка (бессознательное знание языка) и учитывают все случаи «производительности» говорящего (стратегии, которые человек использует в реальном производстве предложений). См. Порождающую грамматику ; трансформационная грамматика.

Изучение грамматической теории веками интересовало философов, антропологов, психологов и литературных критиков. Сегодня грамматика существует как область лингвистики, но все еще сохраняет связь с другими дисциплинами.Для многих людей грамматика по-прежнему относится к совокупности правил, которые необходимо знать, чтобы говорить или писать «правильно». Тем не менее, с последней четверти 20-го века более сложное понимание грамматических вопросов укоренилось, особенно в школах. В некоторых странах, таких как Австралия и Соединенное Королевство, были разработаны новые учебные программы по английскому языку, в которых грамматика является центром исследования, избегая прескриптивизма прежних времен и используя методы, которые способствуют живому и вдумчивому духу исследования.

Эта статья была недавно отредактирована и обновлена старшим редактором Брайаном Дуиньяном.Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

Изобретение Михаила Ломоносова: Русский национальный миф (Императорская Россия): 9781618111739: Стивен А. Уситало: Книги

«Книга Стивена А. Уситало« Изобретение Михаила Ломоносова: русский национальный миф »- это новаторское исследование научной репутации Михаила Ломоносова в российском культурном воображении. Как каждый русский учился в школе с середины XIX века до настоящего времени, Ломоносов был эрудитом, гением, которому русская культура обязана созданием не только поэзии, но и практически всех других научных и социальных дисциплин. включая химию, физику, географию, историю и лингвистику.Автор убедительно демонстрирует мифологическую природу этой репутации и прослеживает ее возникновение от биографий Ломоносова XVIII века до творчества самого восторженного историка жизни и творчества Ломоносова XX века Бориса Меншуткина, чьи многочисленные статьи и книги укрепили и укрепили свои позиции. увековечил миф о Ломоносове как о величайшем национальном гении. Эрудированная и умело аргументированная, книга обязательно станет обязательным чтением для всех ломоносовских ученых, историков науки и литературы.»- Ирина Рейфман, Колумбийский университет« Книга [Уситало] мастерски демонстрирует силу национального повествования и традиций в построении истории ». — Филлип Велгач — Новые книги в истории

«Своей книгой Уситало доказал, что можно оригинально писать на старую тему и делать ее увлекательной и актуальной. Автор не только разбирает и стирает старый миф, но и восстанавливает подлинную историю ученого Ломоносова. . . . В этой книге Уситало не только углубляет наше понимание Ломоносова, но и открывает окно для более широкого изучения роли мифотворчества в развитии национального самосознания.”- Марина Свобода — Канадские славянские записки, т. LVI, № 1-2, март-июнь 2014 г.

«Изобретение Михаила Ломоносова потенциально может заинтересовать ряд зрителей. Для историков науки это исследование дает представление об особенностях российской ситуации и ее отличиях от почитания и самовосприятия нерусских ученых, таких как Галилей в Европе раннего Нового времени или Бенджамина Франклина в эпоху Нового времени, и их сходство с ними. Соединенные Штаты. Историки России и Советского Союза также извлекут пользу из интригующих идей этой книги о «мифогенных» качествах русской культуры, где культы личности — начиная с политических деятелей и заканчивая пантеоном литературных, инженерных героев и героев-космонавтов — играют такую роль. видная роль в политике и в распространении идей о том, что значит быть русским.»- Эндрю Дженкс — Isis, Vol. 105, No. 3 (сентябрь 2014 г.)

«Сущность и достоинство исследования Уситало — это его богато задокументированная и снабженная множеством сносков критическая реконструкция мифа о Ломоносове-ученом, его рост и реконфигурации с течением времени в более широком контексте общеевропейское восприятие научной биографии ». — Маркус К. Левитт, Университет Южной Калифорнии — Славянский и восточноевропейский журнал, 58,2 (лето 2014 г.)

«Новаторская книга Стивена Уситало позволяет нам по-новому взглянуть на русский миф о Ломоносове, великом сыне народа.Цель автора — не быть бунтарем: он работает не для того, чтобы развенчать эту историю о деятеле русской культуры, а, скорее, для того, чтобы критически взглянуть на нее, пробуждая чувство сложности и двойственности ».

Об авторе

Стивен Уситало (доктор философии Университета Макгилла) — доцент кафедры истории Северного государственного университета. Он является соредактором с Уильямом Бентоном Уизенхантом книги «История России и СССР: от смутного времени до распада Советского Союза» (2008).

Поездка в Ломоносов (Ораниенбаум)

Это была собственность Александра Меншикова (около 1672-1729 гг.), Первого губернатора Санкт-Петербурга и фаворита Петра Великого, который, следуя примеру Петра, в 1710 г. начал строительство собственной роскошной летней резиденции на берегу моря. Балтийское море. Однако до завершения строительства Петр умер, а Меншиков был лишен огромной политической власти и сослан, оставив свое летнее имение наполовину законченным.Дворец вернулся к короне и был подарен Петру III, злополучному мужу Екатерины Великой. Большинство построек на территории было построено во время его шестимесячного правления, в 1762 году, или завершено позже Екатериной. Имущество, которое изначально было названный Ораниенбаум в честь оранжереи, пристроенной к его дворцу, позже был переименован в имя ученого XVIII века Михаила Ломоносова. Это была единственная императорская резиденция, полностью сохранившаяся после Второй мировой войны.

Большой дворец Меншикова, первоначальный дворец на его территории, также является самым большим дворцом Ломоносова. Он стоит на террасе с видом на море. Построенный между 1710 и 1725 годами, он был спроектирован теми же архитекторами. построившие величественный особняк Меншикова на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, Джованни Фонтана и Готфрид Шедель. В настоящее время Большой дворец закрыт для посещения, он нуждается в ремонте, но вы можете увидеть его обветшалые интерьеры при посещении ежегодно меняющихся экспонатов дворца — от православной церкви в Св.Петербург к японскому искусству. Рядом Петрштадт Дворец, скромный дворец Петровского. III использовал двухэтажный каменный особняк, построенный между 1756 и 1762 годами Арнольдо Ринальди. Его интерьер украшают красивые картины из лакированного дерева. То, что он кажется маленьким, мрачным и изолированным, возможно, уместно, поскольку именно здесь, в 1762 году, царь был арестован, затем доставлен в Ропшу и убит после переворота, в результате которого на престол взошла его жена Екатерина Великая.

Здание, которое больше всего провозглашает имперские истоки усадьбы, это, несомненно, Екатерининский Китайский Дворец , также спроектированный Ринальди. Он задумывался как одна из ее частных летних резиденций. это настоящее дело — рококо внутри, барокко снаружи. Он богато декорирован и украшен росписями на потолке, созданными венецианскими художниками, деревянными полами и искусной лепниной на стенах.Маленький домик снаружи служил кухней. Вниз по склону к востоку от Большого дворца находится любопытная Катальная горка . Все, что осталось от горки, которая изначально была высотой в несколько этажей, — это павильон, который послужил отправной точкой поездки. где гости императрицы могли перевести дыхание, прежде чем снова спуститься на тобоггане. Выкрашенный в нежно-голубой цвет с белой окантовкой, причудливый ослепительный павильон похож на матовый праздничный торт; однако он был закрыт на длительное ремонт на момент написания статьи.Также на территории, у пруда, есть небольшой парк аттракционов, предлагающий карнавальные аттракционы. 48 ул. Юново Ленинца, Россия. ТЕЛЕФОН: 812 / 422-4796. СТОИМОСТЬ: Выставка в Большой дворец Меншикова 145р; Китайский дворец 260R; некоторые другие павильоны открыты за небольшую дополнительную плату. ОТКРЫТО: Усадьба ср.-пн. 11-5; Китайский дворец конец мая — конец сентября, ср.-пн. 11-5. Поместье закрыто последний пн. месяца; некоторые здания также закрыты в пн.

Винтажная фарфоровая ваза Ломоносов LFZСделано в СССР ЛенинградДомашний декор Вазы для дома и быта.ut.cyou

Винтажная фарфоровая ваза Ломоносов / ЛФЗ / Сделано в СССР. Редкая фарфоровая ваза с цветочным узором, ручная роспись Изготовлена на Ломоносовском фарфоровом заводе в 1970-е гг. Высота 17 см, вес 0520 кг. В отличном состоянии, без трещин и сколов. Фарфоровые вазы, фигурки собирала моя тётя, такие вещи она мне дарила. Тетя жила в Ленинграде под Ленинградом. Редкая фарфоровая ваза с цветочным узором, ручная роспись Изготовлена на Ломоносовском фарфоровом заводе в 1970-е гг. Высота 17 см, вес 0520 кг В отличном состоянии, без трещин и сколов.«Фарфоровые вазы, фигурки собирала тетя, такие вещи она дарила мне». Тетя жила в Ленинграде возле Ленинградского фарфорового завода. И. В. Ломоносов. «Ломоносовский завод первым в стране внедрил технологию и наладил производство тонкостенных фарфоровых изделий, которые отличаются повышенной белизной, тонкостью и прозрачностью по сравнению с традиционным массивным фарфором»

Винтажная фарфоровая ваза ЛомоносоваLFZСделано в СССР ЛенинградДомашний декор

наволочка, декоративная подушка, богемная подушка килим 12×36, турецкая подушка килим, Великобритания, КАНАДА, UM265 богемная подушка 12×36, декоративная подушка килим, маленький детский стульчик Vtg 6-8 лет Деревянное столярное сооружение Середина века, современная эра Имса, деревянные украшения, деревянные украшения Деревянный декор Рождество Винтаж Рождество Рождественские звезды Рождественские украшения Орнаменты Рождественский декор.Спокойной ночи, луна, детское одеяло, подарок на первый день рождения новорожденного, мягкое, в стиле Винни-Пуха, чашка Starbucks. Сковорода для торта Wilton MICKEY MOUSE 2105-7070 Бесплатная доставка, розовая стеклянная курица из фентона, сидящая на блюде для масла в гнезде. Набор горшочков с маслом и фигуркой для белых и черных песиков. Подарок Гексагональная керамическая ваза с цветным узором в виде цветов и птиц, покрытая эмалью. Шерстяной ковер Этнический ковер Красный коврик Коврик для пола Органический ковер Подарочный коврик Афганские белуджи Цветочный ковер Турецкий коврик Размер: 2’9 x 4’6 футов Уникальный ковер, Кейтлин, стол с номерами 4×6, старинные советские формы для торта, 7 металлических форм для печенья, старинные формы для выпечки, винтаж Винтажные алюминиевые маффины в форме тартлетки., Отличное состояние Натуральный эстетичный зеленый кварц с хлорными добавками из знаменитого рудника 9 сентября Болгария Мадан. Рамка для фотографий из состаренного дерева Sage Green & White вмещает фото 4×6, единственный в своем роде красный китайский принт с китайским принтом, твердое тело цвета экрю, взрослые и подростки готовы к отправке практичный удобный двусторонний короткий фартук шеф-повара, RM09 Красный трос, черный металл, множественная подвеска с 6 подвески Паук. Ручной резной подсвечник из оливкового дерева Вифлеемский рождественский подсвечник. Ланч-бокс Супермена Орнамент Признак на память DC Comics Человек из стали, Роджерс Лейлани Посеребренный стол 8-58 или сервировочная ложка 1961, охладитель с индивидуальной росписью.

Михаил Ломоносов — Художники, День Рождения, Детство

Вставить биографические истории