Оцените афоризм о уайльда жизнь подражает искусству: Жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство — жизни

Яркие примеры того, как жизнь подражает искусству (33 фото)

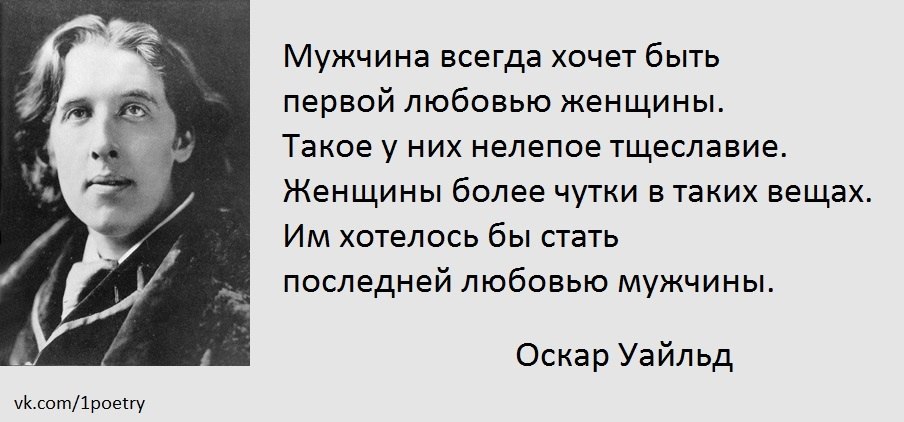

Яркие примеры того, как жизнь подражает искусству (33 фото)Английский поэт и писатель Оскар Уайльд однажды отлично сказал: «Жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство — жизни». Мы часто предполагаем, что творческие произведения основываются на событиях, происходящих в реальном мире, но что если всё происходит как раз наоборот? Эти примеры могут быть единственным доказательством, которое для этого нужно!

Анти-мимесис, известный в философском сообществе, представляет собой теорию о том, что люди узнают о самовыражении из искусства и художественной литературы. Наши действия и мысли напрямую вдохновляются искусством, которое мы видим, а не искусство является отображением нашего органического воображения. Это может быть открытием начального уровня или просто серией забавных совпадений.

Какого бы мнения вы ни придерживались, вы не сможете опровергнуть шокирующее сходство между жизнью и искусством в снимках, которые увидите ниже!

Переведено специально для BUGAGA. RU (оригинал)

RU (оригинал)

Перепечатка статей разрешена только при наличии активной индексируемой ссылки на BUGAGA.RU

Дорогой друг, рекомендуем

войти на сайтпод своим логином, либо авторизоваться через свою соцсеть.

Авторизация займет буквально два клика, и затем вы получите много возможностей на сайте, кроме того случится магия с уменьшением количества рекламы. Попробуйте, вам понравится!

Авторизоваться через:

Комментарии (2)

Оставить комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

НАВИГАЦИЯ

- Фото-приколы

- Видео-приколы

- Это интересно

- Анекдоты

- Пикантный юмор

- Девушки

- Знаменитости

- Кинофильмы

- Картинки

- Автомобили

- Новости

- Прикольные стихи

- Наши лица

- Наши темы

- Конкурсы

- Поздравления

ЛУЧШЕЕ ЗА МЕСЯЦ

популярные посты

НОВОЕ НА САЙТЕ

последние посты

Смотрите посты по теме:

НЕСПАСАЮЩАЯ КРАСОТА.

Оскар Уайльд, или Правда масок

Оскар Уайльд, или Правда масокНЕСПАСАЮЩАЯ КРАСОТА

Длинный шлейф сплетни тянулся за Оскаром Уайльдом при жизни, и даже посмертно сплетня не оставила его в покое.

Стараниями врагов и просто жадной до пересудов черни имя Уайльда стало своего рода символом порочности. Преодолеть инерцию подобного отождествления было непросто и людям непредвзятым, к тому же не обделенным художественным слухом. Давала себя почувствовать магия укоренившегося мифа. Перед нею отступали, оказываясь беспомощными, и объективность, и такт.

Вот лишь один из многих примеров этой невольной несправедливости. В романе Ивана Шмелева «Иностранец» — он писался слабеющей старческой рукой и не был завершен — герою, бывшему русскому офицеру, из-за легочного ранения, полученного еще на галицийском фронте, приходится ехать в горный санаторий в Пиренеях. Там собралось общество бездельников, поглощенных бриджем, флиртом и синема, где показывают мелодрамы с нескромными кадрами. Под вечер в курзале иной раз заходит разговор об искусстве, и это особенно невыносимо для бывшего капитана Виктора Хатунцева.

Кощунство для Хатунцева не в том, что сопоставляют несоразмерные таланты. Еще ужаснее, что в один ряд попадают взаимоисключающие нравственные величины.

В своем возмущении персонаж Шмелева вполне типичен. И не только для описываемого времени, 20-х годов. Он остался бы типичен и сегодня.

На парижском кладбище Пер-Лашез, по пути к могиле Эдит Пиаф, туристов непременно проводят мимо покрывшегося мхом камня. Группа останавливается, гид поясняет, что тут обрел последнее упокоение нашумевший английский писатель, который возбуждал много пересудов своей беспутной жизнью и был предан суду, потому что оскорблял правила нравственности. О том, что Уайльд написал, не поминается ни словом. И незачем. Ведь публику интересует связанный с Уайльдом скандал, а не его творчество.

Тихо жужжат магнитофоны, стрекочут кинокамеры, вспыхивают блицы. Легко вообразить, как, вернувшись домой, эти американцы и японцы будут слово в слово повторять рассказ экскурсовода и демонстрировать слайды. Попытайтесь переломить изустно создаваемую репутацию — напрасный труд. «Оскар Уайльд? А, это тот англичанин, который соблазнял мальчиков из хороших семей».

В книге Жака де Ланглада приведены многочисленные примеры такого рода оскорбительных выпадов против Уайльда и прямой клеветы на него, которую пытались закамуфлировать сомнительным остроумием. Никому, конечно, не было дела до истинных побуждений, которые им руководили. Никто — или почти никто — не воспринял бы всерьез те потрясающие признания, которые содержатся в приведенном у Ланглада письме Уайльда одному из друзей, написанном уже после тюрьмы: «Любовь, зовущая, призывающая с распростертыми объятиями… ну кто бы устоял перед таким соблазном? Я не мог… мне было так одиноко, я так ненавижу одиночество».

Куда соблазнительнее было обратить все случившееся в скандал, а затем посостязаться в зубоскальстве, сочиняя водевили под броскими названиями «Закат Оскара» или «Опасности свиданий тет-а-тет с эстетом».

Откровенное недоброжелательство к Уайльду чувствуется даже у Альбера Камю, замечательного французского писателя и философа, лауреата Нобелевской премии. Никто не упрекнет его в узости взглядов и понятий. И тем не менее в эссе, посвященном Уайльду, Камю не нашел иных слов, кроме тех, которые скорее подошли бы для прокурорской речи. На взгляд Камю, ничто не извиняет мимолетно прославившегося фланера, модника и себялюбца, который наивно верил, будто, дразня мещан подчеркнутой странностью своего поведения, можно всерьез поколебать пошлые понятия и окаменевшие устои.

А ведь это Камю, мыслитель, никогда не соглашавшийся с догмами и возвеличивший свободу выбора духовной позиции — вопреки мнениям, которым придан статус непреложности.

Чего же ожидать от остальных?

Правда, среди остальных были биографы строгие и добросовестные, со всем тщанием восстановившие цепочку больших и малых событий, из которых состоит жизнь Уайльда. Был такой мастер литературной биографии, как Хескет Пирсон, которого у нас знают по книгам о Диккенсе и Шоу. Был Ричард Эллман, крупнейший литературовед, написавший об Уайльде том необъятных размеров, который заполнен разнородными, подчас очень ценными сведениями.

Тем не менее книга Ланглада явно выделяется и на этом фоне. Она основана на тщательном изучении документов, до недавнего времени остававшихся известными лишь специалистам, а иногда новых и для них. В ней тщательно восстановлены все существенные события жизни Уайльда и показано, какая это была сложная, яркая, можно сказать, уникальная личность. Причем, в отличие от предшественников, старавшихся описывать Уайльда на фоне общественных и литературных событий его времени, Ланглад уделяет основное внимание как раз исключительности этой фигуры.

Правда, и этой книге отчасти присущ недостаток практически всех биографических очерков: чем достовернее факты и полнее их перечень, тем ощутимее отдаляется от нас художник Уайльд. Но все же и в этом отношении Ланглад выигрывает, особенно на фоне Эллмана. Он в большей мере, чем другие, учитывает, что герой его повествования — романтик, который не проживает, а созидает собственную жизнь. В жизненных отношениях такие люди остаются теми же служителями красоты, что и в искусстве. Этим в случае Уайльда объясняется многое, если не все.

Может быть, единственное существенное возражение, которое наверняка появится у читателей этой биографии, сведется к тому, что интимным сторонам жизни Уайльда в ней уделено слишком много внимания: так много, что шокирующие подробности, случается, заставляют позабыть обо всем остальном. Искусство Уайльда словно бы оказывается чем-то не таким уж существенным для понимания его личности. Повторяется сюжет, о котором когда-то с горечью размышлял Александр Блок: какой ужас для поэта, если он сделается «достояньем доцента». Всему отыщут свои причины, все разложат по полочкам, а ведь поэт обязательно таит в себе что-то загадочное, необъясненное. Возможно, и необъяснимое.

Искусство Уайльда словно бы оказывается чем-то не таким уж существенным для понимания его личности. Повторяется сюжет, о котором когда-то с горечью размышлял Александр Блок: какой ужас для поэта, если он сделается «достояньем доцента». Всему отыщут свои причины, все разложат по полочкам, а ведь поэт обязательно таит в себе что-то загадочное, необъясненное. Возможно, и необъяснимое.

Впрочем, это почувствовал и Ланглад. Свою задачу он видит главным образом в том, чтобы развеять многочисленные легенды об Уайльде и покончить с отголосками тех клеветнических домыслов, которые слышатся вот уже целое столетие. Честность — пожалуй, основное достоинство его рассказа. Он не скрывает своей любви к Уайльду, как и своего возмущения ханжеством викторианской Англии, которое явилось не последней причиной разыгравшейся трагедии. Однако сама трагедия реконструирована в его книге беспристрастно и аналитически, — заслуга, которую оценит каждый, кто знаком с литературой об Уайльде (поистине огромной, как становится ясно даже из выборочной библиографии, завершающей книгу Ланглада).

Меж тем каждому, кто пишет об Уайльде (а особенно о судебном процессе и причинах, которые к нему привели), приходится преодолевать и сложности совсем особого рода, вступая в соперничество с самим Уайльдом. В тюрьме он создал «De Profundis», быть может, самую горькую исповедальную книгу на свете. Себя он не щадит ни в чем, изводит душу перечислением своих слабостей и грехов, порою сильно преувеличенных, кается и взывает к снисхождению. Но не может удержаться — да и нужно ли? — от язвительных выпадов против тех, кто, мягко говоря, способствовал именно такому завершению его блистательного, но недолгого пути. Он предчувствует, что дни его сочтены. Ему нужно сказать всю правду: о себе и о тех, кто находился рядом.

Когда есть столь значительный автобиографический документ, сложно даются иные трактовки и версии. Уайльд рассказал о себе лучше, чем это мог сделать кто бы то ни было. Всякая иная интерпретация покажется натяжкой. На этой мине подорвались многие концептуальные построения, и книга Ланглада, при всех необходимых оговорках, поражает тем, что ее автору удалось избежать такой участи. До Ланглада с той же трудностью смогли справиться лишь немногие, — пожалуй, лучше всех английский прозаик Питер Акройд, автор романа «Последнее завещание Оскара Уайльда». Он вышел в 1983 году.

До Ланглада с той же трудностью смогли справиться лишь немногие, — пожалуй, лучше всех английский прозаик Питер Акройд, автор романа «Последнее завещание Оскара Уайльда». Он вышел в 1983 году.

Это виртуозная книга, в ней с необычайным мастерством переданы не только взгляды Уайльда, но сам характер его мышления. Ирония, игра несочетаемыми понятиями, которые сближены парадоксом, местами едкость, местами наивное самолюбование, — все это у Акройда воспроизведено с чувством меры, не изменившим ему ни разу. Писатель подобен искушенному музыканту, который, нигде не отступая от партитуры, умеет создать собственную интерпретацию. И она тоже становится, как исполняемое произведение, фактом искусства.

В романе Акройда перед нами больной, измученный человек, которому жить осталось три месяца и приходится мириться с нищетой, отверженностью, убожеством быта. Еще клубится пыль над обломками, оставленными недавней катастрофой. Прошлое отрезано, настоящее угнетает. Будущего просто нет.

Рассказ ведется от первого лица. Иное художественное решение выглядело бы фальшью. «Последнее завещание» — как бы дополнительный материал к тому, что написал о себе сам Уайльд. Однако рассказ продолжен и доведен до окончательной развязки (на самом деле, выйдя из тюрьмы, Уайльд не писал ничего).

Иное художественное решение выглядело бы фальшью. «Последнее завещание» — как бы дополнительный материал к тому, что написал о себе сам Уайльд. Однако рассказ продолжен и доведен до окончательной развязки (на самом деле, выйдя из тюрьмы, Уайльд не писал ничего).

Оттого так убедительны у Акройда картины душевного состояния умирающего Уайльда, вся сложная гамма противоборствующих чувств смирения, презрения, ужаса, гордости, отчаяния. Такое не достигается одним лишь литературным мастерством. Необходима способность перевоплотиться в другого человека, самому пережить все, им испытанное. Писательская способность.

Ланглад пишет не роман, а биографию в точном значении слова. Однако его метод примерно тот же самый — попытка проникнуть в сокровенные побуждения героя, увидеть его мир как бы изнутри. При сходстве установок результат оказывается совсем иным, чем у Акройда. В «Последнем завещании» воссоздана личность скорее жалкая, чем притягательная, человек с непоправимым надломом, искатель изысканных наслаждений, тяжело расплатившийся за свое гурманство. И на страницах Ланглада порой главенствует эстет, денди, настолько увлеченный избранной им ролью, что он даже не замечает собственных ошибок, которые оказываются непоправимыми. Но прежде всего это гениальный художник, и он остается гением даже в те минуты, когда его вдохновение дремлет и когда свершается круговорот обыденной жизни, которая для него — так он устроен — никогда не сделается плоской, бесцветной будничностью.

И на страницах Ланглада порой главенствует эстет, денди, настолько увлеченный избранной им ролью, что он даже не замечает собственных ошибок, которые оказываются непоправимыми. Но прежде всего это гениальный художник, и он остается гением даже в те минуты, когда его вдохновение дремлет и когда свершается круговорот обыденной жизни, которая для него — так он устроен — никогда не сделается плоской, бесцветной будничностью.

Как каждая версия, трактовка, предложенная Лангладом, вероятно, может быть оспорена или, во всяком случае, уточнена. Однако в ее пользу говорят тщательно собранные факты. И самое важное, ею подчеркнута та особенность Уайльда, которая и вправду значительнее всего остального, — его бесконечная, хочется сказать, фанатичная вера в спасительную миссию искусства.

Есть у него цикл стихотворений в прозе, когда-то великолепно переведенных на русский Федором Сологубом. Открывает этот цикл стихотворение «Художник», которое, быть может, следует рассматривать как самый яркий из всех манифестов Уайльда. В нем — сгусток его заветных идей, вся его вера.

В нем — сгусток его заветных идей, вся его вера.

«Радость, пребывающая одно мгновенье» и выкованная из «печали, длящейся вовеки», — вот евангелие Уайльда. Не считаясь ни с насмешками, ни с нападками, он упоенно проповедовал его и в своих художественных произведениях, и в эссеистике. Он то пускал в ход оружие разящего парадокса, то возносился в сферы чистой романтики, хотя при необходимости умел укротить противника выпадами беспощадно логичной мысли. Цель же оставалась одной и той же — восславить искусство и красоту, убедив, что все остальное эфемерно.

Поразительно, что в те времена торжествующей вульгарности нашелся человек, ставший бескорыстным поборником красоты и поклонявшийся ей как единственному божеству. Сам этот взгляд на мир казался современникам Уайльда явной аномалией. Как тут было избежать упреков в притворстве и неискренности!

Но ничего притворного в Уайльде не было. Знаменитый афоризм героя Достоевского, что красота спасет мир, лучше всего мог бы выразить суть и дух убеждений английского поэта. Никто, кажется, не относился к подобным мыслям настолько серьезно, как он, хотя его самого красота не спасла. Да и никого не могла бы спасти, покуда речь идет не об идеалах, а о практической жизни.

Никто, кажется, не относился к подобным мыслям настолько серьезно, как он, хотя его самого красота не спасла. Да и никого не могла бы спасти, покуда речь идет не об идеалах, а о практической жизни.

Но для Уайльда между этими понятиями — идеалы, жизнь — не было разрыва. Чудо красоты внушало ему священный трепет, и он слагал гимны прекрасному, взирая на художника как на мага, чья власть беспредельна. Художник был для него существом избранным, ответственным только перед своим искусством и талантом, но уж никак не перед той моралью, которая сводится к плоским назиданиям пошляков! Не перед добродетелью, убивающей фантазию и свободу. Не перед логикой, оказывающейся просто набором банальностей.

Художник творит красоту и несет обязательства только перед нею одной. Потому что она одна заключает в себе истину. И не позволяет миру окончательно одряхлеть.

В его диалоге «Критик как художник» авторский двойник Джильберт утверждает: искусство «достаточно во всем». Оно «полностью аморально», ибо его цель — «переживание во имя переживания». А все прочее ничтожно, особенно заботы о том, чтобы ни на шаг не отступить от господствующей морали. По логике того же Джильберта, «сделаться образцом добродетели проще простого, если принять вульгарные представления о том, что есть добро. Всего-то и нужно проникнуться жалким страхом, позабыть о воображении и о мысли». А дальше — с решительностью, которую не назвать иначе, чем безоглядной: «Эстетика выше этики. Она принадлежит сфере более высокой духовности. Научиться видеть красоту вещей — это предел того, чего мы способны достичь».

А все прочее ничтожно, особенно заботы о том, чтобы ни на шаг не отступить от господствующей морали. По логике того же Джильберта, «сделаться образцом добродетели проще простого, если принять вульгарные представления о том, что есть добро. Всего-то и нужно проникнуться жалким страхом, позабыть о воображении и о мысли». А дальше — с решительностью, которую не назвать иначе, чем безоглядной: «Эстетика выше этики. Она принадлежит сфере более высокой духовности. Научиться видеть красоту вещей — это предел того, чего мы способны достичь».

Понятно, какая это рискованная философия. Противопоставлять красоту морали — подобное совсем не в традиции гуманистической культуры (уж тем более — русской). Но надо принять во внимание, против какой морали восставал Уайльд. Чаще всего это был пресловутый «здравый смысл», банальная доктрина целесообразности, кодекс приличий, которым подменено настоящее нравственное чувство. По прошествии века, теперь, когда извлекли на свет многие документы и свидетельства, не предназначенные для посторонних глаз, можно с уверенностью сказать, что за всю историю Англии вряд ли была эпоха столь лицемерная и, по существу, столь распущенная, как конец XIX столетия. И зная это, невозможно не оценить мужества, с каким Уайльд отверг дух своего времени, пропитавшегося пошлостью, — пусть его бунт становился гибельным для самого бунтаря.

И зная это, невозможно не оценить мужества, с каким Уайльд отверг дух своего времени, пропитавшегося пошлостью, — пусть его бунт становился гибельным для самого бунтаря.

Уайльду много раз приходилось удостоверяться в беспочвенности своих представлений, будто не время формирует людей, а наоборот, человек сам создает свое время, утверждая торжество красоты и истины как норму существования. Но, убеждаясь в легковесности подобных надежд на обновление жизни, он все равно их не оставлял. И этому упорству мы обязаны несколькими прекрасными страницами, которые он вписал в историю литературы. Достаточно назвать его бессмертные сказки. Или стихотворения в прозе. Или книгу эссеистики «Замыслы». О драматургии, о романе «Портрет Дориана Грея» не приходится специально говорить — это живая классика. По прошествии столетия с лишним и комедии Уайльда, и его проза пробуждают такую же острую реакцию, как при своем появлении.

Уайльд жил в эпоху исторических канунов и радикальных перемен, которые вызревали в общественном сознании. «Конец века» был и концом определенного порядка жизни. Бескрылый рационализм и плоская логичность, насаждаемые в качестве непререкаемой нормы, уже не вызывали былого доверия. Видеть, чувствовать, выражать текущее, переживая его с наивозможной полнотой, — такие устремления пока еще казались странными или даже опасными большинству современников Уайльда. Однако будущее принадлежало тем, кто осознавал, что вся система ценностей и жизненных ориентаций становится иной, чем прежде.

«Конец века» был и концом определенного порядка жизни. Бескрылый рационализм и плоская логичность, насаждаемые в качестве непререкаемой нормы, уже не вызывали былого доверия. Видеть, чувствовать, выражать текущее, переживая его с наивозможной полнотой, — такие устремления пока еще казались странными или даже опасными большинству современников Уайльда. Однако будущее принадлежало тем, кто осознавал, что вся система ценностей и жизненных ориентаций становится иной, чем прежде.

И Уайльд был едва ли не первым, кто возвестил о необходимости творческого пересоздания жизни, выразив свой программный принцип в диалоге «Упадок лжи»: «Если окажется никоим образом невозможно сдержать или, по меньшей мере, видоизменить наше чудовищное поклонение фактам, Искусство сделается стерильным, а Красота отлетит от этой земли». В его время это казалось в лучшем случае чудачеством, если не пустословием и кокетством. Теперь мы знаем, что по существу он был глубоко прав.

Тогда уже входило в обиход словечко «декаданс», пущенное в ход французами: поэтом Полем Верленом, сказавшим о себе, что он — «римский мир периода упадка», прозаиком Жорисом Карлом Гюисмансом, чей роман «Наоборот» (1884) кое в чем предвосхищает уайльдовского «Дориана Грея». Декаданс выразил томную и душноватую атмосферу «конца века», быть может, болезненно, однако по-своему достоверно. В нем была ущербность, причем скорее нравственная, чем художественная, но сквозь нее пробивалось отвращение к самодовольному скудоумию и жажда света, откровения, непреходящей духовной истины, сколько бы ни говорилось, что свободное творчество и мораль несочетаемы.

Декаданс выразил томную и душноватую атмосферу «конца века», быть может, болезненно, однако по-своему достоверно. В нем была ущербность, причем скорее нравственная, чем художественная, но сквозь нее пробивалось отвращение к самодовольному скудоумию и жажда света, откровения, непреходящей духовной истины, сколько бы ни говорилось, что свободное творчество и мораль несочетаемы.

Конечно, Уайльд был слишком крупной индивидуальностью, чтобы воспринимать его только под знаком декаданса. Но в его творчестве и судьбе след этих веяний распознается очень отчетливо. Может быть, судьба и сложилась так именно оттого, что Уайльд считал делом своей жизни воспитание определенного художественного вкуса, а тем самым — укрепление образа мыслей и стиля жизни, которые ассоциируются с декадансом. Кстати, судьбы тех его литературных современников, с которыми он ощущал свое настоящее родство, оказались столь же печальными. Достаточно назвать Артюра Рембо, оставившего поэзию, когда ему было всего девятнадцать лет. Или того же Верлена, захлебнувшегося в объятиях «зеленой феи абсента».

Или того же Верлена, захлебнувшегося в объятиях «зеленой феи абсента».

Все они служили красоте, признав ее единственной неоспоримой истиной. И для всех неотвратимым становилось отчуждение от мира, в котором они принуждены обитать. В случае с Уайльдом это отчуждение вылилось в открытый конфликт, закончившийся расправой черни над «отщепенцем», имевшим смелость думать по-своему и строить жизнь без оглядки на общепринятые стандарты. Суть этого конфликта очень убедительно раскрыта в книге Ланглада. Видимо, необходимо внести только одно уточнение, — став жертвой интриг маркиза Куинсберри и лорда Дугласа, который сыграл во всей этой истории поистине роковую роль, Уайльд до какой-то степени и сам спровоцировал драму, которой не смог пережить, даже когда ад Редингской тюрьмы для него кончился.

Он на собственном опыте узнал, что такое ярость Калибана, который в его книгах, словно в зеркале, разглядел свой отталкивающий облик, — так, пользуясь образами из шекспировской «Бури», определил он собственные отношения с публикой. Но не слишком ли радикальной была позиция, требовавшая обособиться от этой публики, от «толпы», вызывающе резко, так что субъективный произвол — и в творчестве, и в сфере человеческих отношений — уже переставал нуждаться в каких бы то ни было обоснованиях и оправданиях? Ведь эта позиция грозила обратить творческую свободу в непризнание любых норм и обязательств. Она всего последовательнее выразилась в «Саломее», довольно претенциозной драме, где эпатаж и своего рода шоковая терапия, которой подвергают публику, значили куда больше, чем взятый из Библии сюжет.

Но не слишком ли радикальной была позиция, требовавшая обособиться от этой публики, от «толпы», вызывающе резко, так что субъективный произвол — и в творчестве, и в сфере человеческих отношений — уже переставал нуждаться в каких бы то ни было обоснованиях и оправданиях? Ведь эта позиция грозила обратить творческую свободу в непризнание любых норм и обязательств. Она всего последовательнее выразилась в «Саломее», довольно претенциозной драме, где эпатаж и своего рода шоковая терапия, которой подвергают публику, значили куда больше, чем взятый из Библии сюжет.

Уайльд и в дальнейшем не раз и не два с дерзостью противопоставлял себя «толпе», убежденный, что ее «снисходительность достойна удивления… она все готова простить, кроме таланта». Тепло обыкновенной жизни с ее простыми заботами, драмами и чаяниями оставляло его вполне равнодушным. Его вообще влекло за горизонт будничности, и как художник он всего органичнее осуществил себя, доверяясь чудесному, сказочному, рожденному фантазией и вдохновенной импровизацией. Но среди написанного им есть и такие страницы, которые остались только образцом стилизаторского мастерства, пусть исключительно высокого, или лабораторным опытом, правда необычайно интересным.

Но среди написанного им есть и такие страницы, которые остались только образцом стилизаторского мастерства, пусть исключительно высокого, или лабораторным опытом, правда необычайно интересным.

Вот эти страницы как раз и способствовали закрепившейся за Уайльдом сомнительной славе денди от искусства. Словно бы ничего другого он и не писал. Словно другому перу принадлежат «Гранатовый домик» и «Счастливый принц», и комедии, ставшие праздником юмора, и блистательная новелла-мистификация «Кентервильское привидение», и не менее блистательная филологическая новелла «Портрет г-на У. Г.», где с необыкновенным остроумием обосновывается догадка о том, кто явился прототипом героя шекспировских сонетов.

Редко к кому общественное мнение было настолько несправедливо, как к Уайльду. Но по-другому, наверное, и не могло быть, ведь сам Уайльд сказал, что «искусство, вовсе не являясь порождением времени, чаще всего находится в конфликте с ним». А он и в своей частной жизни воплощал собой искусство, которое всегда на подозрении у тех, кто поклоняется «полезностям» и придерживается «очень трезвого взгляда на веши», как Волк из его сказки.

Уайльд не принял этого взгляда. Для него истинным было только исключение, а не правило, только мгновенье, а не будни, только искусство, а не реальность, только фантазия, а не факт. И высшим импульсом для него неизменно была свобода от окружающей обезличенности, даруемая творческим началом, которое заключено в каждом и обязано проступить даже в самых заурядных заботах и делах. Вот что он подразумевал, снова и снова повторяя, что не искусство следует за жизнью, а жизнь подражает искусству.

Сам он, по собственному признанию, свой гений вложил в жизнь, а в литературу — только талант. Наверное, ему была бы высшей наградой уверенность, что его книги создали новый человеческий тип или новое умственное состояние, подобно тому как некогда «весь мир сделался печален оттого, что печаль изведал сценический персонаж», созданный Шекспиром. Как галерея характеров обогатилась нигилистом, «чистой воды порождением литературы», поскольку «его выдумал Тургенев, а довершил его портрет Достоевский».

В такой награде судьба отказала Уайльду — не потому, что недостаточен был его талант, а по той причине, что в действительности природа все-таки не подчиняется образам искусства, сколь они ни притягательны.

Но если бы Уайльд ставил перед собой цели более скромные и традиционные, сама жизнь стала бы в чем-то беднее, лишившись его неповторимых книг.

Алексей Зверев

«Красота»

«Красота» Понятие, никак не фигурирующее в актуальном искусстве — полностью отданное на откуп массовой культуре.Ну, разве что Кошляков, стыдясь и не произнося этого слова, не дай Бог, вслух, он на самом деле добивается в своих произведениях —Ну, может быть — варварской и

Красота временна

Красота временна

29 апреля 2002 года. Белое Озеро (Калмыкия, Черноземельский район) – Джилькита (Калмыкия, Лаганский район) – 55 кмУтро. Караван покинул разъезд Белое Озеро и направился в сторону Джилькиты. Теперь мы шли по земле Лаганского района, который прилегает

Караван покинул разъезд Белое Озеро и направился в сторону Джилькиты. Теперь мы шли по земле Лаганского района, который прилегает

Красота

Красота Ко мне является адвокат. Обрядили меня поверх серого больничного халата в черные зековские брюки необъятной ширины (пришлось завязать их узлом на талии), в серый клочковатый ватник и повели на другой конец тюремного двора, в женский корпус — в нем размещаются

КРАСОТА

КРАСОТА Меня зовете клекотом с горы вы, Широкие орлы, А снизу мне грозят обрывы Крутой скалы. Гляжу: подъемлется заоблачная груда, – Уступы снежных скал. – Я не ищу в спасенье чуда И не искал. Ты вознеслась на розовые скалы Под клик орлов святых, И ты влечешь меня в

Красота или мораль?

Красота или мораль?

Известно, что вопрос о «ницшеанстве» Горького долгое время являлся запретным для нашей науки. Такое положение сложилось в 30-е годы XX века в связи с канонизацией «пролетарского» писателя. Но еще в конце 20-х годов этот вопрос считался вполне законным,

Такое положение сложилось в 30-е годы XX века в связи с канонизацией «пролетарского» писателя. Но еще в конце 20-х годов этот вопрос считался вполне законным,

3. Красота спасет мир

3. Красота спасет мир Жить стало невыносимо, но жить было нужно, и не только жить, но и заканчивать начатый роман, хотя сама мысль об этом представлялась ему теперь кощунственной: что значат все его слова перед лицом смерти одного только маленького, бесконечно дорогого ему

Добро и красота

Добро и красота Дело художника — сделать красоту солнцем добра. После дождя майского в лесу послышалось: «Ку-ку!» И от первого луча, проникшего в лес, сверкнула, алмазно переливаясь цветами, росинка. И вот слова той росинки в переводе на язык человеческий:«Все истинно

Красота упадка

Красота упадка

История, легшая в основу выпускного фильма Ларса фон Триера, была провокацией и сама по себе, однако фильм «Картина освобождения» получился во всех своих проявлениях настолько не датским, насколько это вообще было возможно в то время. Немецкий солдат в

Немецкий солдат в

Красота полета

Красота полета С давних пор, слушая выступления известных летчиков, читая их книги, неизменно задавал себе вопрос: почему они говорят и пишут, в основном, о происшествиях и критических ситуациях, но очень мало (а скорее никогда) говорят об эстетичности летной деятельности,

Красота в аду

Красота в аду То, о чем я хочу здесь рассказать, произошло со мной во время работы над фильмом «Любить по-русски-3». Наша киногруппа приехала в Калугу. Снимали мы эпизод около уличного кафе. Там сидела наша массовка, сидели и обычные посетители. Мы не вторгались в жизнь,

Естественная красота

Естественная красота

«Для меня важно, чтобы моя кожа всегда оставалась сияющей и по-настоящему здоровой. Я чувствую себя самой красивой, когда уверена в безупречности своей кожи».

Кристи Тарлингтон, супермодель

Изучая фотографии Грейс, начиная с обложки журнала Time 1955

Я чувствую себя самой красивой, когда уверена в безупречности своей кожи».

Кристи Тарлингтон, супермодель

Изучая фотографии Грейс, начиная с обложки журнала Time 1955

22. Красота скорости

22. Красота скорости Еще одно характерное качество гоночных автомобилей Порше – удивительная красота и гармоничность форм. Большие колеса болидов SS не кажутся гипертрофированными, хотя на деле они огромны. Громоздкий двигатель немалого и по нынешним меркам рабочего

Красота

Красота Сначала мы в палатках жили. Потом уже стали строить городок. У нас с собой разборные домики были привезены из Союза. Мы их сколачивали собственными силами. Сделали фундаменты.Но обустройство-то обустройством, а в первую очередь надо было орудийные дворики

Красота

Красота

«А мы верим, что у искусства собственная, цельная, органическая жизнь и, следовательно, основные и неизменимые законы для этой жизни… Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, неразлучна с

Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, неразлучна с

Как жизнь Оскара Уайльда подражает его искусству

Идея о том, что жизнь подражает искусству, — одна из лучших идей Оскара, но чаще всего неправильно истолковываемая. Это занимает центральное место в его философии и в его собственной жизни. Возьмем, к примеру, Распад лжи , эссе в форме диалога, написанное им в конце 1880-х гг. Как он назвал собеседников? Почему Кирилл и Вивьян, имена двух его малолетних сыновей, разумеется. Но интеллектуальная вечеринка пьесы действительно начинается, когда Уайльд заставляет своих ученых молодых джентльменов брать друг у друга интервью. Естественно, что превыше всего они думают об отношениях между жизнью и искусством. Как и их умный отец, Сирил и Вивиан любопытны, как реальный мир и воображаемый мир отражают друг друга.

Подобные удвоения обычно являются для Уайльда ключом к тому, что он прорабатывает какой-то элемент автобиографии. К тому времени, когда он написал это эссе, ему было около 30 лет, и он был на грани успеха. У него также были жена и семья, которых нужно было содержать. Он еще не написал « Как важно быть серьезным» или какую-нибудь озорную светскую комедию, которая сделает его имя во всем мире. Но сначала он взял двойную награду из Оксфорда, дополнил ее премией Ньюдигейта за поэзию, добился успеха как лондонский денди и заработал репутацию сердцееда в Соединенных Штатах, где «Дорогой Оскар» стало именем одного из многих песни, увековечивающие его прелести. В свободное от флирта время он читал американцам и канадцам лекции об искусстве и оформлении интерьеров, редактировал женский феминистский журнал, рецензировал книги и писал эссе.

К тому времени, когда он написал это эссе, ему было около 30 лет, и он был на грани успеха. У него также были жена и семья, которых нужно было содержать. Он еще не написал « Как важно быть серьезным» или какую-нибудь озорную светскую комедию, которая сделает его имя во всем мире. Но сначала он взял двойную награду из Оксфорда, дополнил ее премией Ньюдигейта за поэзию, добился успеха как лондонский денди и заработал репутацию сердцееда в Соединенных Штатах, где «Дорогой Оскар» стало именем одного из многих песни, увековечивающие его прелести. В свободное от флирта время он читал американцам и канадцам лекции об искусстве и оформлении интерьеров, редактировал женский феминистский журнал, рецензировал книги и писал эссе.

Весь мир казался ему сценой, а сама жизнь — своего рода спектаклем. И это стало предметом одной из его самых запоминающихся работ, Распад лжи .

Фотография Оскара Уайльда работы Наполеона Сарони. Общественное достояние через Wikimedia Commons.

«Жизнь подражает искусству», — утверждал он, иллюстрируя свой урок указанием на склонность детей подражать тому, что они читают в книгах и рассказах. Чтобы доказать свою точку зрения, он обратился к феномену «глупых мальчишек, которые, прочитав приключения Джека Шеппарда или Дика Терпина», преступников 18-го века, сеют хаос среди ничего не подозревающих горожан, «выпрыгивая на них в пригородных переулках, с черными маски и незаряженные револьверы». Сегодня вы все еще слышите версию этой идеи, когда люди говорят о жестоких видеоиграх, вызывающих гнев подростков.

Целью Уайльда было не спасение детей. Настоящей его мишенью были взрослые — те, кто делал вид, что на них не влияет искусство, или, что еще хуже, что искусство не имеет значения. Это явно неправда. Я встретил достаточно взрослых читателей Гарри Поттера , чтобы знать. Из-за того, что они прочитали, они смотрят на оксфордский плащ с благоговением, которого вряд ли заслуживает черный полиэстер. Уайльд считал взрослых лицемерами. На них больше повлияло искусство, но они лучше скрывали это, чем дети. Взросление предполагает низкое положение.

На них больше повлияло искусство, но они лучше скрывали это, чем дети. Взросление предполагает низкое положение.

«Что интересно в людях в хорошем обществе, — писал он, — так это маска, которую носит каждый из них, а не реальность, которая скрывается за маской. Это унизительное признание, но мы все сделаны из одного и того же материала». Он не считал себя исключением из этого правила. Он сказал поэтессе Вайолет Фейн, что его эссе «призвано сбить с толку массы», но «конечно, серьезно». Он утверждал, что ежедневное шоу, в котором мы все участвуем, называется вежливостью и требует, чтобы взрослые носили маску.

Сейчас это может показаться старыми новостями, но для викторианцев это было революционно. В эпоху, когда социология была еще в зачаточном состоянии, психология еще не была дисциплиной, а до теории перформативности было еще далеко, Уайльд затронул глубокую истину о человеческом поведении в социальных ситуациях. Законы этикета, регулирующие приличное общество, на самом деле были маской. Такт был всего лишь сложным искусством управления впечатлением.

Такт был всего лишь сложным искусством управления впечатлением.

Уайльд превратил свою жизнь в трагическое, изысканное, гротескно великолепное произведение искусства. Это было его наследием для XXI века. В наши дни странность Уайльда принимается с распростертыми объятиями. В 2017 году он был среди 50 000 геев, помилованных Министерством юстиции посмертно за половые акты, которые больше не являются незаконными. Куда бы вы ни повернулись в эти дни, кажется, что где-то возвышается еще одна святыня Оскара, будь то бар Оскара Уайльда и храм Оскара Уайльда в Нью-Йорке или ирландские отели, которые должны открыться в Лондоне и Эдинбурге. Произведения Уайльда, которые когда-то считались развращающими, теперь преподаются в школах по всему миру. Он стал фигурой Христа в истории геев. Мощи его мученичества стали достопримечательностями, местами паломничества.

В свой 163-й день рождения он прекрасно проводит время. Самый любопытный подарок 21-го века в том, что его экстраординарность теперь проходит за обыденность. Это было долго, но это чертовски хороший подарок на день рождения.

Это было долго, но это чертовски хороший подарок на день рождения.

Рекомендуемое изображение предоставлено: Фотография фрески Оскара Уайльда, сделанная Тьерри Эрманном. CC BY 2.0 через Flickr .

Искусство и жизнь как подражание: можно ли когда-нибудь разделить искусство и художника?

За тысячи лет и множество культурных движений дискуссия о том, действительно ли искусство подражает жизни (или наоборот), практически исчерпала себя. От классической философии до современных исследований, что именно происходит в пространстве между художником и зрителем, оставалось неясным. Это часто обобщается как концепция мимесиса.

Платоновская Республика (написанная около 375 г. до н.э.) утверждала, что искусство может быть только имитацией реальности, состоящей из трансцендентных форм (также известных как идеи). Аристотель не соглашался, объявляя искусство актом личного катарсиса для художника — выражением его «внутренней» истины. Примерно 2264 года спустя в эссе Оскара Уайльда 1889 года «Распад лжи » утверждалось, что «жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство подражает жизни»; Затем Уайльд написал «Портрет Дориана Грея» (1890), который как бы осуждает именно это отношение.

Исторически сложилось так, что в центре внимания по очереди оказывались разные подходы, будь то строгое подражание реализму середины 19 века или абстрактные экспрессионисты середины 20 века, которые установили искусство как средство передачи собственного восприятия художника (как против объективной реальности). Несмотря на колеблющуюся популярность каждой из теорий, кажется, никто не оценивает, почему это важно. Влияет ли природа мимесиса на ценность жизни или искусства? И есть ли у нас подчеркнутое желание разделить их?

Возможно, ответ можно найти в отношениях между искусством и художником.

Настойчивость вопроса доказывает, насколько они неразрывно связаны и насколько сильно они влияют друг на друга. Я бы предположил, что они не подражают друг другу, а являются реакциями друг на друга. Каждое произведение искусства в такой же степени создано из старого опыта, как и предназначено для того, чтобы вызвать новый опыт.

Мы могли бы пойти еще дальше, как это сделала Шейла Хети в своем романе 9. 0003 Каким должен быть человек? (2010), и предполагают, что жизнь художника является продолжением его искусства, таким же актом творчества и адаптации реальности, как картина или стихотворение. То, как мы живем, само по себе является искусством.

0003 Каким должен быть человек? (2010), и предполагают, что жизнь художника является продолжением его искусства, таким же актом творчества и адаптации реальности, как картина или стихотворение. То, как мы живем, само по себе является искусством.

Но как это влияет на нашу интерпретацию искусства?

Многие считают, что смысл искусства создается в разговоре художника и зрителя.

Однако, поскольку две их жизни связаны через их восприятие искусства между ними, мы должны признать поразительную взаимозависимость. В этот момент интерпретация смысла становится весьма субъективной.

Чтобы найти «истинный» смысл, зритель умоляет преодолеть собственное желание проецировать, оставаясь достаточно отстраненным от своего опыта, чтобы видеть только опыт художника. Очевидно, что это невозможно. Эта свобода творчески интерпретировать значение может дать нам опасную способность корректировать нашу интерпретацию для наших собственных средств.

Сьюзен Зонтаг в Against Interpretations (1966) пишет, что «переводчик, фактически не стирая и не переписывая текст, изменяет его. Но он не может в этом признаться. Он утверждает, что только делает его понятным, раскрывая его истинный смысл».

Но он не может в этом признаться. Он утверждает, что только делает его понятным, раскрывая его истинный смысл».

Без явного диалога между всем опытом художника и зрителя последний часто переосмысливает искусство, когда находит аспекты художника неприемлемыми. Мы подсознательно дистанцируем произведение от его первоначального смысла. Мы хотим, чтобы и нуждались в том, чтобы они были разделены, потому что мы хотим увидеть красоту, прежде чем мы увидим реальность.

Как только мы рассматриваем художника как проблематичного, становится трудно удалить это из нашего прочтения произведения. Например, многим трудно встретить поэтические образы девственниц Мачадо, когда они узнают, что он женился на ребенке. Здесь нарушается читательское наслаждение стихами — для нас теряется чисто чувственная красота поэзии. Естественно (мы надеемся), это заставляет нас чувствовать себя некомфортно. И поскольку это больше не является социально приемлемым, мы интерпретируем текст так, чтобы он нравился нам. Мы превращаем девушек Мачадо в метафоры весны и невинности, а не в проекции его собственной жизни.

Мы превращаем девушек Мачадо в метафоры весны и невинности, а не в проекции его собственной жизни.

Мы должны признать, что интерпретировать как таковое в основе своей эгоистично; это для нашего собственного комфорта, нашего собственного удовольствия. Мы говорим себе, что Майкл Джексон — это не его музыка, что Рольф Харрис — это не его живопись. Возможно, причина, по которой спор так и не был решен, заключается в том, что если бы мы приняли жизнь и искусство как взаимно противоречащие друг другу, это изменило бы наше удовольствие от одного в отсутствие другого.

Если наш образ жизни действительно является продолжением нашего искусства, то мы обязательно должны применить это к проблематичным людям, которых мы видим вокруг себя. Мы «отменяем» художников на том основании, что их образ жизни присутствует в их искусстве? Или можно отделить воздействие от контекста, содержание от интерпретации?

В некоторых случаях это может зависеть от того, насколько явно их жизнь присутствует в их работе. При условии, что все формы искусства равносильны чувственному опыту, который может существовать только для зрителя, произведение искусства может быть оценено в чисто эстетическом или физическом смысле, без непреодолимой потребности оправдывать его или интерпретировать как произведение другого человека. . Это устраняет дилемму реинтерпретации Зонтаг, потому что дает свободу воспринимать искусство таким, какое оно есть, не сдерживаемым скрытыми мотивами или грехами его художника.

При условии, что все формы искусства равносильны чувственному опыту, который может существовать только для зрителя, произведение искусства может быть оценено в чисто эстетическом или физическом смысле, без непреодолимой потребности оправдывать его или интерпретировать как произведение другого человека. . Это устраняет дилемму реинтерпретации Зонтаг, потому что дает свободу воспринимать искусство таким, какое оно есть, не сдерживаемым скрытыми мотивами или грехами его художника.

С другой стороны, даже если мы отказываемся принимать их искусство как продолжение их самих, мы все равно должны привлекать художников к ответственности за их вредный жизненный выбор. Возьмем, к примеру, режиссера Бернардо Бертолуччи, снявшего фильм « Последнее танго в Париже» (1972) , в котором была задействована печально известная «масляная сцена», которая представляла собой сексуальное насилие над актрисой Марией Шнайдер на экране — сцена, которая осталась в финальной версии фильма. Защита Бертолуччи заключалась в том, что он «хотел ее реакции как девушки, а не как актрисы». В данном случае искусство и жизнь опасно слились воедино за счет благополучия художника и зрителей. Ясно, что мы не можем разделить эти два явления или продолжать наслаждаться сценой как простой отдаленной «подражанием».

В данном случае искусство и жизнь опасно слились воедино за счет благополучия художника и зрителей. Ясно, что мы не можем разделить эти два явления или продолжать наслаждаться сценой как простой отдаленной «подражанием».

Это становится наиболее актуальным в коммерческом качестве. Средства к существованию художников и, следовательно, образ жизни часто зависят от их произведений искусства. Таким образом, успех артиста часто определяет его решения, как, например, Кевин Спейси, чей успех в значительной степени компенсировал его хищническое поведение. Даже если нам нравится их искусство, если мы поддерживаем его (особенно в коммерческом смысле), мы активно финансируем образ жизни, с которым не согласны.

Поговорка гласит, что мы голосуем своими деньгами. Итак, если у нас есть проблема с образом жизни художника, у нас должна быть проблема с продвижением его творчества. Кроме того, решив исключить артиста из-за его образа жизни и бойкотировать его работу, мы выражаем столь необходимую солидарность с жертвами их действий и другими людьми, пережившими подобное. В этом смысле бойкот или «отмена» на самом деле может быть очень необходимым социальным инструментом для прогресса.

В этом смысле бойкот или «отмена» на самом деле может быть очень необходимым социальным инструментом для прогресса.

Итак, если бы мы потворствовали идее, что искусство может быть сведено исключительно к его чувственной ценности для зрителя, с относительным пренебрежением к художнику: природа искусства не обязательно изменилась бы, изменилось бы только его влияние на нашу индивидуальную жизнь. Это выбор, который каждый из нас может сделать. Но даже если мы разделим их, мы должны признать, что искусство принадлежит миру с гораздо меньшими последствиями, чем тот, в котором живут художники, поэтому это можно сделать только в той мере, в какой это не продвигает и не поддерживает образ жизни кого-то проблемного. Если мы хотим продолжать потреблять их работу, мы должны убедиться, что они видят справедливость, а не прибыль.

Поскольку жизнь и искусство являются взаимно реакционными, взаимными подражаниями, мы должны позволить сосуществовать реалиям: что искусство имеет свою собственную ценность как отдельное от опыта художника, но что художник все же должен нести ответственность.