Как спали горничные в англии в 1843 году: где спали горничные в Англии 150 лет назад

английские слуги. Недобрая старая Англия [Maxima-Library]

Мир под лестницей: английские слуги

В 1851 году более миллиона англичан были в услужении, а в 1891 году, уже на закате викторианской эпохи, мы получим и более точные цифры — 1 386 167 женщин и 58 527 мужчин. Даже самые небогатые семьи старались нанять хотя бы одну служанку — так называемую maid of all works, которой приходилось и стряпать, и заниматься уборкой. Поднимаясь выше по общественной лестнице, мы встретим большее число слуг, не говоря уже об аристократических домах, где слуги исчислялись сотнями. Например, в конце XIX века шестой герцог Портленд держал 320 слуг мужского и женского пола.

В услужение шли выходцы из низов, в основном из сельской местности. С развитием железных дорог провинциальные хозяйки негодовали, что теперь днем с огнем не сыщешь хороших горничных — все крестьянки подались в Лондон, где платили получше и где был шанс встретить достойного мужа.

Нанимали прислугу несколькими способами.

Но в городах затеи милой старины уже не пользовались спросом, так что слуг принято было искать через биржи труда или агентства по занятости, а то и через знакомых. Перед наймом соискатель места показывал рекомендательные письма, и горе тому, кто решился бы их подделать — это было дело подсудное. Въедливые хозяйки обращались к предыдущим хозяевам какой-нибудь Мэри или Нэнси, чтобы выяснить, чистоплотная ли она, действительно ли хорошо выполняет свои обязанности, не водится ли за ней склонность к воровству.

В 1844 году сатирический журнал «Панч» опубликовал пародию на такой запрос:

«Сударыня! Поскольку Бриджет Дастер желает получить место единственной горничной в моем доме, я прошу Вас, ее бывшую хозяйку, сообщить, подходит ли она для выполнения столь серьезных обязательств. В прошлом я настрадалась от дерзости и подлости слуг (которые, по моему мнению, посланы исключительно для того, чтобы терзать приличных людей), и посему прошу вас не сердиться на некоторую скрупулезность моих расспросов… Признаться, я довольна внешностью Бриджет. Еще никогда не доводилось мне видеть таких глубоких оспин… А чем невзрачнее прислуга на вид, тем лучше. Неказистая внешность это что-то вроде дешевой униформы для горничных, предназначенной им самой природой: указывает им их место и отвращает от всяких глупостей. Пока что Бриджет кажется достойной кандидатурой…

В прошлом я настрадалась от дерзости и подлости слуг (которые, по моему мнению, посланы исключительно для того, чтобы терзать приличных людей), и посему прошу вас не сердиться на некоторую скрупулезность моих расспросов… Признаться, я довольна внешностью Бриджет. Еще никогда не доводилось мне видеть таких глубоких оспин… А чем невзрачнее прислуга на вид, тем лучше. Неказистая внешность это что-то вроде дешевой униформы для горничных, предназначенной им самой природой: указывает им их место и отвращает от всяких глупостей. Пока что Бриджет кажется достойной кандидатурой…

Я надеюсь, она трезвого образа жизни. А то ведь когда служанки настолько некрасивые, они порою прикладываются к бутылке, дабы отомстить природе. Тут уж как ни запирай бренди, все равно от них не убережешь. А посуду Бриджет не бьет ли? Я всегда взыскиваю деньги за разбитую посуду, но за мои нервы кто заплатит? Кроме того, слуги могут перебить столько посуды, что и жалованья не хватит. Честна ли Бриджет? Тут, сударыня, извольте отвечать поточнее, ведь я уже столько раз обманывалась в людях.

Рекомендательные письма показывают, насколько зависимым было положение слуг. Хотя хозяев убедительно просили не клеветать на бывших работников, равно как и не хвалить их незаслуженно, многие не отказывали себе в удовольствии испортить прислуге жизнь. Доказать клевету было практически невозможно. Мнение, высказанное в рекомендации, считалось субъективным, а людям свойственно ошибаться, не так ли? Разве это преступление?

Иногда слуги, совсем отчаявшись, подавали в суд на хозяев, отнявших у них шанс на работу.

Если нанять служанку мог даже мелкий банковский клерк, слуга считался символом престижа. С 1777 года каждый наниматель должен был платить налог в размере 1 гинеи за слугу мужского пола — таким образом правительство надеялось покрыть расходы в войне с американскими колониями. Ничего удивительного, что именно мужчины главенствовали в мире под лестницей.

Горничные. Рисунок из журнала «Панч». 1869

Мужской прислугой командовал дворецкий (butler). Иногда он занимался чисткой столового серебра, которое простой прислуге не доверишь, но в целом был выше физического труда. В его ведении находились все ключи, а также винный погреб, что служило дворецкому немалым преимуществом — он заключал сделки с торговцами вином и получал от них комиссионные. Дворецкий объявлял гостей и следил за тем, чтобы блюда за торжественным обедом подавались вовремя, мог приглядывать и за гардеробом хозяина, но не помогал ему одеваться — это обязанность камердинера (valet).

Личный слуга хозяина, камердинер, готовил ему ванну поутру и одежду на выход, собирал багаж для путешествий, заряжал его ружья, прислуживал за столом. Идеальный камердинер, «джентльмен джентльмена», это, разумеется, Дживс, герой рассказов П. Г. Вудхауза — даже в XX веке он блюдет викторианские ценности. Услугами камердинера пользовались холостяки или же престарелые джентльмены, которым требовался постоянный присмотр.

Визитной карточкой лакея (footman) была его представительная внешность. На эту должность брали мужчин высоких, статных и обязательно с красивыми ногами, чтобы икры хорошо смотрелись в обтягивающих чулках. Облаченный в ливрею, лакей прислуживал за столом и своим видом придавал торжественность моменту. Кроме того, лакеи разносили письма, открывали гостям дверь, приносили подносы из кухни и поднимали прочие тяжести (хотя карикатуры изображают, как лакей несет поднос со стопкой писем, в то время как горничная, надрываясь, тащит ведро с углем). Когда госпожа отправлялась по магазинам, лакей почтительно следовал за ней и нес покупки.

Владения мужской прислуги простирались и за пределами дома. Огромную роль в поместье играли садовники (gardener), создававшие настоящие шедевры в английских парках. В городских домах садовник был приходящим, он наведывался раз в неделю, чтобы подстричь лужайку и привести в порядок палисад. В работу на конюшне были вовлечены такие слуги, как кучер, конюх, грум, мальчики на побегушках и т. д. Согласно стереотипам, кучера были необразованными, плохо подготовленными к такой работе, жестокими с лошадьми, ленивыми пьянчугами, еще и вороватыми в придачу. Но поскольку викторианцы сурово относились к любой прислуге, ничего удивительного, что и о кучерах они были невысокого мнения.

В работу на конюшне были вовлечены такие слуги, как кучер, конюх, грум, мальчики на побегушках и т. д. Согласно стереотипам, кучера были необразованными, плохо подготовленными к такой работе, жестокими с лошадьми, ленивыми пьянчугами, еще и вороватыми в придачу. Но поскольку викторианцы сурово относились к любой прислуге, ничего удивительного, что и о кучерах они были невысокого мнения.

К кучеру (coachman) предъявлялись следующие требования: он должен был отлично управляться с лошадьми, отличаться трезвым образом жизни, аккуратностью, пунктуальностью, хладнокровием во всех обстоятельствах. Для городского кучера умение хорошо водить карету было насущной необходимостью, поскольку лавировать по улицам было не так уж просто. В идеале городские кучера должны были проходить тренировку, т. е. служить подмастерьем у другого кучера. Для сельского кучера столь тщательной подготовки не требовалось. Его могли взять, что называется, от сохи. Если главным недостатком городского кучера было то, что рано или поздно он начинал кичиться своим положением, сельские кучера были по большей части ленивы — лошади заражались их апатией и еле ползли по дороге.

Семьи побогаче могли позволить себе еще и грума (groom). Его жалованье в 1870-х начиналось от 60 фунтов в год и могло достигать 200–300 фунтов. Хороший грум с детства находился при лошадях и учился полезным навыкам у старших по рангу слуг. Хотя слово «грум» зачастую применяют к любым слугам, занятым в конюшне, в первую очередь оно означает работника, нанятого специально, чтобы содержать лошадей в наилучшей форме. Грум надзирал за чисткой лошадей, их рационом, прогулками и т. д.

Грум также сопровождал хозяев на конной прогулке, но скакал чуть поодаль, позади господ. Справочник по этикету 1866 года советует джентльменам захватывать с собой грума, если во время поездки будут присутствовать дамы. Дамам не советовали скакать в одиночестве, за исключением разве что сельской местности. Что касается незамужних особ, им следовало отправляться на прогулку не только в сопровождении грума, но еще и какого-нибудь джентльмена, находящегося в доверии у их семей. Наверное, чтобы они приглядывали друг за другом — а не допустит ли кто из них какой-нибудь вольности?

Дамам не советовали скакать в одиночестве, за исключением разве что сельской местности. Что касается незамужних особ, им следовало отправляться на прогулку не только в сопровождении грума, но еще и какого-нибудь джентльмена, находящегося в доверии у их семей. Наверное, чтобы они приглядывали друг за другом — а не допустит ли кто из них какой-нибудь вольности?

Работой большой конюшни руководил старший конюх (head-ostler, foreman). Слабохарактерные люди на этой работе не задерживались. Чтобы держать штат в ежовых рукавицах, старшему конюху надлежало быть настоящим тираном, но вместе с тем человеком трезвым, ответственным и справедливым. Среди всего прочего, он закупал корм и следил за его качеством, мог договариваться с торговцами, приглашать рабочих для починки конюшни или вызывать ветеринара. Впрочем, не все старшие конюхи немедленно вызывали ветеринара в случае необходимости. Некоторые гордились тем, что и сами могут лечить лошадей, в одиночку или, на худой конец, позвав кузнеца на подмогу. Результаты такой самодеятельности зачастую были печальными.

Результаты такой самодеятельности зачастую были печальными.

Что касается женской прислуги, самой высокопоставленной должностью являлась гувернантка (governess), принадлежавшая к среднему классу. Но именно гувернантка и выбивалась из иерархии, потому что сами викторианцы не знали, куда ее отнести — к хозяевам или к слугам. Настоящей начальницей белых фартуков и чепцов являлась экономка (housekeeper), коллега, а порою и соперница дворецкого. Нанимать и рассчитывать горничных, закупать продукты, присматривать за работой по дому — вот лишь некоторые из ее обязанностей. Опытная экономка с легкостью отличала молодую баранину от старой, готовила вкуснейшие варенья и соленья, знала, как сохранить яблоки в течение зимы и мастерски нарезала окорок. Ее интересы простирались дальше буфета: среди всего прочего, экономка присматривала за поведением горничных, которым только дай завести кавалера! Английская литература сохранила немало образов экономок: тут и приветливая миссис Фэйрфакс, так радушно принявшая Джен Эйр, и недалекая миссис Гроуз из романа Генри Джеймса «Поворот Винта», и глубоко трагичный персонаж миссис Денверс из романа Дафны дю Морье «Ребекка». Но самый яркий тандем дворецкого и экономки, безусловно, запечатлен в романе японца Катцуо Исигуро «Остатки дня» — история невысказанной любви и утраченных возможностей на фоне огромного старинного поместья.

Но самый яркий тандем дворецкого и экономки, безусловно, запечатлен в романе японца Катцуо Исигуро «Остатки дня» — история невысказанной любви и утраченных возможностей на фоне огромного старинного поместья.

Хозяйка и горничная. Рисунок из журнала «Кэсселс». 1887

Личная горничная, или камеристка (lady’s maid), была женским эквивалентом камердинера. На эту работу претендовали особы миловидные, с покладистым нравом и грамотные. Камеристка помогала хозяйке причесываться и одеваться, чистила ее платья и стирала кружева и белье, заправляла ее постель, сопровождала во время путешествий. До массового производства кремов и шампуней все эти средства готовились в домашних условиях, зачастую камеристками. Пособия для слуг предлагают рецепты лосьонов от веснушек, бальзамов от прыщей, зубных паст (например, на основе меда и толченого угля). Очень часто камеристкам доставались поношенные платья хозяйки, так что и одевались они гораздо лучше остальной прислуги. По меркам XIX века, это была весьма престижная профессия.

Как утверждает «Руководство для слуг» 1831 года, «кулинария — это, строго говоря, наука, а кухарка — профессор» [17]. Действительно, приготовить обед в середине XIX века было настоящим подвигом, поскольку обеды состояли из нескольких блюд, включая пару десертов, а кухонное оборудование было весьма примитивным. По крайней мере, о такой роскоши, как духовка с температурным режимом, можно было лишь мечтать. Кухарка (cook) сама решала, как довести огонь в духовке (а то и в открытом очаге) до нужной температуры и не только не сжечь блюдо, но и угодить взыскательным вкусам хозяев. Работа была очень ответственная, учитывая, что к еде англичане относились со всей серьезностью. Добавить сюда нехватку эффективных моющих средств (в ход шла сода, зола, песок), отсутствие холодильников и миллиона современных приспособлений, муссирование тревожных слухов о вредных добавках, и становится ясно — работать на кухне было сложнее, чем в иной лаборатории.

От кухарки требовалась чистота, обширные познания в кулинарии и быстрая реакция. В зажиточных домах к кухарке приставляли помощницу, которая отвечала за уборку кухни, крошила овощи и стряпала несложные блюда. Незавидная обязанность мыть тарелки, сковородки и кастрюли доставалась судомойке (scullery maid). Халатность судомойки могла стоить жизни всей семье! По крайней мере, именно так вещали пособия по домоводству, предупреждавшие об опасности медных кастрюль, на которых выступает ядовитая патина, если их как следует не просушить.

В зажиточных домах к кухарке приставляли помощницу, которая отвечала за уборку кухни, крошила овощи и стряпала несложные блюда. Незавидная обязанность мыть тарелки, сковородки и кастрюли доставалась судомойке (scullery maid). Халатность судомойки могла стоить жизни всей семье! По крайней мере, именно так вещали пособия по домоводству, предупреждавшие об опасности медных кастрюль, на которых выступает ядовитая патина, если их как следует не просушить.

В городских семьях среднего класса принято было держать как минимум трех служанок: кухарку, горничную и няню. Горничные (housemaids, parlourmaids) занимались работой по дому, причем рабочий день мог растянуться на 18 часов. Почти весь год он начинался и заканчивался при свечах, с 5–6 утра до тех пор, пока семья не отправлялась спать. Горячая пора наступала во время сезона, длившегося с середины мая до середины августа. Это была пора развлечений, обедов, приемов и балов, во время которых родители подыскивали выгодных женихов для дочек. Для слуг же сезон оборачивался кошмаром, поскольку они отправлялись спать за полночь, лишь с уходом последних гостей. А просыпаться приходилось в обычное время, спозаранку.

Для слуг же сезон оборачивался кошмаром, поскольку они отправлялись спать за полночь, лишь с уходом последних гостей. А просыпаться приходилось в обычное время, спозаранку.

Труд горничных был тяжелым и нудным. В их распоряжении не было ни пылесосов, ни стиральных машин, ни прочей бытовой техники. Более того, когда достижения прогресса появились в Англии, хозяева не стремились их покупать. Зачем тратиться на машину, если ту же самую работу может выполнить человек? Коридоры в старинных усадьбах тянулись чуть ли не на милю, и их требовалось скрести вручную, стоя на коленях. Этой работой занимались горничные самого низшего звена, зачастую девочки 10–15 лет, так называемые tweenies. Поскольку работать приходилось рано утром, в темноте, они зажигали свечу и толкали ее перед собой по мере продвижения по коридору. И, разумеется, воду для них никто не грел. От постоянного стояния на коленях развивалось гнойное воспаление околосуставной слизистой сумки. Недаром это заболевание называется housemaid’s knee — «колено горничной».

Ханна Каллвик, горничная и одна из известнейших мемуаристок XIX века, так описывала свой типичный рабочий день 14 июля 1860 года: «Открыла ставни и зажгла огонь на кухне. Вытряхнула золу со своих вещей в мусорную яму, туда же выбросила всю золу. Подмела и вытерла пыль во всех комнатах и в зале. Разожгла огонь и отнесла наверх завтрак. Почистила две пары ботинок. Заправила постели и вынесла ночные горшки. Убрала со стола после завтрака. Помыла посуду, столовое серебро и ножи. Отнесла обед. Снова прибралась. Привела в порядок кухню, распаковала корзину с покупками. Двух цыплят отнесла миссис Брюэрс, передала хозяйке ее ответ. Испекла пирог и выпотрошила двух уток, потом зажарила их. Стоя на коленях, вымыла крыльцо и тротуар перед ним. Натерла графитом скребок перед ступенями, затем вычистила тротуар на улице, тоже стоя на коленях. Вымыла посуду. Прибралась в кладовке, тоже на коленях, и дочиста выскребла столы. Вымыла тротуар возле дома и протерла подоконники. В девять забрала на кухне чай для мистера и миссис Уорвик. Я была в грязной одежде, так что чай наверх отнесла Энн. Вымыла сортир, коридор и пол в судомойне, тоже на коленях. Вымыла собаку, потом вычистила раковины. Принесла ужин, который Энн отнесла наверх — я была слишком грязной и усталой, чтобы самой туда идти. Вымылась в ванне и пошла спать» [18].

Я была в грязной одежде, так что чай наверх отнесла Энн. Вымыла сортир, коридор и пол в судомойне, тоже на коленях. Вымыла собаку, потом вычистила раковины. Принесла ужин, который Энн отнесла наверх — я была слишком грязной и усталой, чтобы самой туда идти. Вымылась в ванне и пошла спать» [18].

Помимо основных обязанностей, слугам доставались еще и довольно странные задания. От горничных иногда требовалось проглаживать утреннюю газету утюгом и сшивать страницы по центру, чтобы хозяину было удобнее читать. Господа с параноидальными наклонностями любили проверять своих служанок, засовывая под ковер монету. Если девушка забирала деньги, значит, нечиста на руку, если же монета оставалась на месте — значит, плохо мыла полы!

Интересно, что прислугу более высокого ранга — вроде дворецкого или камеристки — называли исключительно по фамилии. Вспомнить, хотя бы, Дживса из рассказов Вудхауза — настоящий реликт викторианской эпохи. Его хозяин, шалопай Берти Вустер, называет его исключительно по фамилии, и лишь случайно мы узнаем имя неутомимого камердинера — Реджинальд. Экономкам и кухаркам доставался почетный титул «миссис» вдобавок к фамилии, даже если они никогда не были замужем. Служанок попроще звали по именам, и то не всегда.

Экономкам и кухаркам доставался почетный титул «миссис» вдобавок к фамилии, даже если они никогда не были замужем. Служанок попроще звали по именам, и то не всегда.

В некоторых семьях горничной придумывали новое имя, если ее имя уже «застолбила» одна из барышень или же простоты ради. Ведь служанки приходят и уходят, так зачем забивать голову их именами? Проще звать каждую новую Мэри или Сьюзен. Шарлотта Бронте упоминает и собирательное имя горничных — Абигайль.

В середине XIX века горничная среднего звена получала 6–8 фунтов в год, не считая денег на чай, сахар и пиво. Впрочем, журнал «Кэсселс» не советовал платить служанкам традиционные «деньги на пиво». Если горничная пьет пиво, то уж наверняка будет бегать за ним в кабак, источник всяческих неприятностей. Если же не пьет, то зачем развращать ее лишними деньгами? Хотя кухарки считали кости, шкурки кроликов, тряпки и свечные огарки своей законной добычей, «Кэсселс» и тут подставил им подножку. Специалисты по домоводству настаивали, что там, где служанкам позволено забирать себе остатки и ошметки, неминуемо начнется воровство..jpg) Лишь хозяйка должна решать, кого чем одаривать. Кухарки ворчали на таких советчиков, ведь продажа шкурок старьевщикам приносила хоть и маленький, но приятный довесок к жалованью.

Лишь хозяйка должна решать, кого чем одаривать. Кухарки ворчали на таких советчиков, ведь продажа шкурок старьевщикам приносила хоть и маленький, но приятный довесок к жалованью.

Личная горничная хозяйки в середине века получала 12–15 фунтов в год плюс деньги на дополнительные расходы, ливрейный лакей — 13–15 фунтов в год, камердинер — 25–50. Кроме того, 26 декабря, в так называемый День подарков (Boxing day), прислуге доставалась одежда или деньги. Помимо жалованья, слуги рассчитывали и на чаевые от гостей. При отъезде гостя вся прислуга выстраивалась в один-два ряда возле двери, так что для людей, стесненных в средствах, раздача чаевых была кошмаром наяву. Иной раз они могли отклонить приглашение только из страха показаться бедняком. Ведь если слуга получал скупую подачку, то при следующем посещении гостя мог игнорировать или переиначивать его приказы — с жадиной незачем церемониться.

Откладывая сбережения, слуги из богатых домов могли накопить значительную сумму, особенно если хозяева не забывали упомянуть их в завещаниях. После выхода на пенсию бывшие слуги нередко подавались в торговлю или открывали свое дело, хотя некоторые пополняли ряды лондонских нищих — тут уж как карта ляжет. Любимые слуги, в частности нянюшки, доживали свой век с хозяевами.

После выхода на пенсию бывшие слуги нередко подавались в торговлю или открывали свое дело, хотя некоторые пополняли ряды лондонских нищих — тут уж как карта ляжет. Любимые слуги, в частности нянюшки, доживали свой век с хозяевами.

Англичане предпочитали, чтобы слуг можно было отличать по одежде. Когда горничная поступала на службу, в своем жестяном сундучке — непременном атрибуте служанки — у нее обычно лежали три платья: простое платье из хлопчатобумажной ткани, которое надевали по утрам, черное платье с белым чепцом и фартуком, которое носили днем, и выходное платье. Средняя стоимость платья для горничной в 1890-х годах равнялась 3 фунтам — т. е. полугодовому жалованью несовершеннолетней горничной, только начавшей работать. Помимо платьев, горничные покупали себе чулки и туфли, и эта статья расходов была бездонным колодцем, ведь из-за беготни по лестницам обувь снашивалась быстро.

В традиционную униформу лакеев входили брюки до колена и яркий сюртук с фалдами и пуговицами, на которых был изображен фамильный герб, если таковой у семьи имелся. Дворецкий, король прислуги, носил фрак, но более простого покроя, чем фрак хозяина. Особой вычурностью отличалась униформа кучера — начищенные до блеска высокие сапоги, яркий сюртук с серебряными или медными пуговицами и шляпа с кокардой.

Дворецкий, король прислуги, носил фрак, но более простого покроя, чем фрак хозяина. Особой вычурностью отличалась униформа кучера — начищенные до блеска высокие сапоги, яркий сюртук с серебряными или медными пуговицами и шляпа с кокардой.

Лакей в клубе. Рисунок из журнала «Панч». 1858

Викторианский дом был построен так, чтобы разместить два отличных друг от друга класса под одной крышей. Для вызова прислуги устанавливали систему звонков, со шнурком или кнопкой в каждой комнате и панелью в подвале, на которой было видно, из какой комнаты пришел вызов. Хозяева проживали на первом, втором и иногда третьем этаже. У камердинера и камеристки были комнаты, зачастую смежные со спальней хозяев, кучер и грум жили в помещениях возле конюшни, а у садовников и дворецких могли быть небольшие коттеджи.

Глядя на такую роскошь, слуги нижнего звена наверняка думали: «Везет же некоторым!» Им приходилось спать на чердаке, а работать — в подвале. Когда газ и электричество стали широко использоваться в домах, их редко проводили на чердак — по мнению хозяев, это было непозволительной тратой. Горничные ложились спать при свечах, а холодным зимним утром обнаруживали, что вода в кувшине замерзла и чтобы хорошо умыться, потребуется как минимум молоток. Сами же чердачные помещения не отличались эстетическими изысками — серые стены, голые полы, матрасы с комками, потемневшие зеркала и растрескавшиеся раковины, а также мебель в разной стадии умирания.

Горничные ложились спать при свечах, а холодным зимним утром обнаруживали, что вода в кувшине замерзла и чтобы хорошо умыться, потребуется как минимум молоток. Сами же чердачные помещения не отличались эстетическими изысками — серые стены, голые полы, матрасы с комками, потемневшие зеркала и растрескавшиеся раковины, а также мебель в разной стадии умирания.

От подвала до чердака — большое расстояние, а хозяевам вряд ли понравится, если слуги снуют по дому без веской на то причины. Эта проблема решалась наличием двух лестниц — парадной и черной. Лестница, этакая граница между мирами, прочно вошла в викторианский фольклор, но для слуг она была настоящим орудием пытки. Им приходилось носиться по ней вверх и вниз, таская тяжелые ведра с углем или с горячей водой для ванны. В то время как господа обедали в столовой, слуги столовались на кухне. Их рацион зависел от доходов семьи и от щедрости хозяев. В некоторых домах обед для слуг включал холодную птицу, овощи, ветчину, в других прислугу держали впроголодь. Особенно это относилось к детям и подросткам, за которых некому было заступиться.

Особенно это относилось к детям и подросткам, за которых некому было заступиться.

До начала XIX века слугам не полагались выходные. Каждая минута их времени всецело принадлежала хозяевам. Но в XIX веке хозяева стали давать служанкам выходные или разрешать им принимать родственников (но ни в коем случае не ухажеров!). А королева Виктория устраивала ежегодный бал для дворцовых слуг в замке Балморал.

Отношения между хозяевами и слугами зависели от многих факторов — и от общественного положения хозяев, и от их характера. Обычно чем более родовитой была семья, тем лучше в ней относились к прислуге. Аристократам с длинной родословной не требовалось самоутверждения за счет прислуги, они и так знали себе цену. В то же время нувориши, чьи предки относились к «подлому сословию», могли третировать слуг, тем самым подчеркивая свое превосходство. Следуя завету «возлюби ближнего своего», часто господа заботились о слугах, передавали им поношенную одежду и вызывали врача, случись им заболеть, но это вовсе не означало, что прислугу считали равной себе. Барьеры между классами поддерживались даже в церкви — в то время как господа занимали передние скамьи, их горничные и лакеи садились на задних рядах.

Барьеры между классами поддерживались даже в церкви — в то время как господа занимали передние скамьи, их горничные и лакеи садились на задних рядах.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес19 поразительных деталей истории, которые ошарашат кого-угодно

Зачастую мы изучаем историю довольно однобоко: нам становится известно только то, что захотели рассказать преподаватели в школе или вузе. Или же мы воспринимаем историческое событие или личность так, как нам его хочет представить наше государство, именно с его точки зрения. Поэтому, как правило, человек упускает множество интереснейших подробностей и нюансов, которые могут кардинальным образом изменить его отношение к тому или иному историческому факту. Мы представляем вашему вниманию 20 любопытных деталей, узнав которые вы наверняка пересмотрите свои взгляды на историю.

Мы представляем вашему вниманию 20 любопытных деталей, узнав которые вы наверняка пересмотрите свои взгляды на историю.

Красиво? Гитлер рисовал

Музыканты, которые до последнего играли на «Титанике», чтобы успокоить паникующих людей

Иранские девушки до исламской революции

Оставшиеся тени людей после взрыва ядерной бомбы в Хиросиме

Как представляли технологии будущего французские иллюстраторы 1924 года

Кольцо викинга IX века с выгравированной надписью: «На все воля Аллаха»

«Мария отходит ко сну», Франция, 1896 год. Первый порнофильм в истории кинематографа

В начале ХХ века героин выписывали от кашля

Так делали дороги в Древнем Риме

А так вставляли зубы

Форму для нацистов шил знаменитый Hugo Boss

Оружие полиции Нью-Йорка в 1864 году

Просто подводная лодка времен Первой мировой войны — ничего необычного, листайте дальше

Аргентавис — возможно, это самая большая птица, когда-либо обитавшая на Земле

Перед тем как попасть в руки Гитлера, свастика была древним символом удачи в течение 3 000 лет

«Удачная рыбалка».

СССР, 1924 год

СССР, 1924 год«Мы знаем, что вы будете жить лучше нас» — послание молодежи 1967 года для молодежи 2017 года

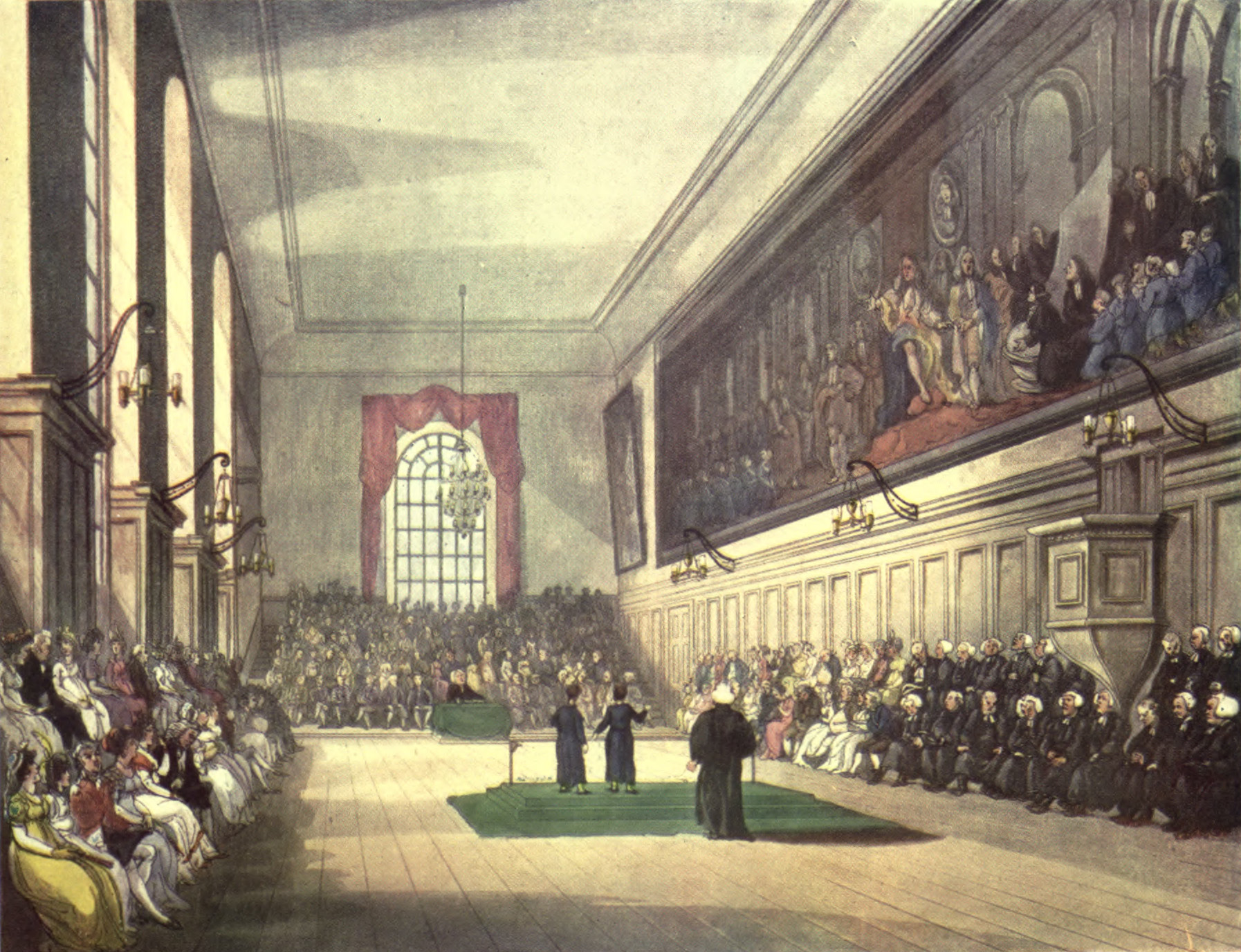

Так спали горничные в Англии, 1843 год

А так выглядела Германия в 1930-х годах

Источник: Adme.ru

Поделитесь этим постом со своими друзьями!

Быт провинциальной усадьбы и русские писатели первой половины XIX века

Слово «провинциальный», согласно толковому словарю русского языка, в переносном смысле означает «наивный» и «простоватый». Образ провинции в нашем сознании часто связывается с образом детства: беззаботные дни, проведенные в окружении природы; простые, незамысловатые игры и забавы; удаленность от суеты большого города, порождающая навсегда запоминающиеся мысли и переживания. Будучи взрослыми, мы тянемся к провинции как к некому источнику отдыха и вдохновения. Для людей, занятых творческим трудом, в том числе писателей, это особенно актуально. Поэтому не случайно многие исследователи-филологи склонны считать провинциальные усадьбы своеобразной колыбелью русской литературы, выделяя особое направление в литературоведении — литературное краеведение.

Определение этого направления дается в сборнике «Литературное Подмосковье», вышедшем в 1998 году:

«Литературное краеведение — один из способов познания литературы, позволяющий прикоснуться к процессу отражения в художественном произведении реальных впечатлений писателя от тех мест, где он родился, жил, останавливался, встречался с родными, близкими по духу людьми» [6, с. 3].

«Это жизнь истинная и вечная, как вечна та природа, которая своей могущественной красотой звала к себе наших лучших писателей издревле, вдохновляя их, согревая теплом уютных усадеб, побуждая к благородной деятельности и паломнической подвижности. Место жизни литератора и писательский дом в представлении читателей обладают особенной атмосферой духовности. Они помогают познать внутренний мир писателя, изучить его биографию, творческие связи, художественное наследие» [6, с. 5].

Изучение усадебного быта позволяет не только выявить истоки литературного произведения, но и многое объясняет в характере, мировоззрении автора, его образе жизни и привычках. С русской провинцией, в частности, Подмосковьем неразрывны судьбы поэтов и писателей: А.Д. Кантемира, П.А. Вяземского, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, С.Т. Аксакова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко и др.

С русской провинцией, в частности, Подмосковьем неразрывны судьбы поэтов и писателей: А.Д. Кантемира, П.А. Вяземского, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, С.Т. Аксакова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко и др.

К жизни и деятельности Н.В. Гоголя, например, непосредственное отношение имеют Абрамцево, Большие Вяземы, Волынское, Константиново, Можайск, Мураново, Никольское, Остафьево, Перхушково, Серпухов, Спасское, Подольск, Троице-Сергиева лавра, Троицкое-Кайнарджи, Химки, Черная Грязь и многие другие места.

В.И. Новиков в книге «Остафьево: Литературные судьбы XIX века» замечает: «Русская классическая литература — от Державина до Бунина — тесно связана с жизнью дворянской усадьбы. Именно там великие писатели (Пушкин в Захарове, Лермонтов в Тарханах, Блок в Шахматове) уже в детстве познакомились с живым источником народности. Они созревали как личности в условиях усадебного быта и впоследствии всю жизнь были связаны с этим бытом. В „деревне“ жили прототипы их героев. Нельзя забывать и то, что многие из литературных усадеб сами являются высокохудожественными произведениями искусства. Остафьево, Середниково, Мураново представляют собой уникальный синтез архитектуры и поэзии» [11, с. 3-4].

В „деревне“ жили прототипы их героев. Нельзя забывать и то, что многие из литературных усадеб сами являются высокохудожественными произведениями искусства. Остафьево, Середниково, Мураново представляют собой уникальный синтез архитектуры и поэзии» [11, с. 3-4].

Большинство бывших усадеб теперь являются государственными музеями-заповедниками, в которых воссозданы интерьеры и атмосфера прежних лет. Они ведут активную культурную жизнь, постоянно развиваются и пополняют свои коллекции. Всем известны музеи в Абрамцеве, Муранове, Мелихове, Середникове, Захарове, Даровом, Спас-Углу и т.д. Мемориальные места отличаются высокой степенью духовной гармонии. Такова усадьба Абрамцево, где в 80-е годы XIX столетия в художественном кружке Саввы Мамонтова собирались и творили художники Васнецов, Поленов, Головин, Коровин, Врубель, Левитан, Серов, Крамской.

О. Шевелева пишет: «Усадебная бытовая культура изменялась и эволюционировала вместе с усадьбой. Во второй половине XIX века усадебный быт приобретает новые черты, что было связано с постепенным перемещением усадебных художественно-культурных центров из крупных поместий в усадьбы, принадлежавшие художественной интеллигенции и просто творческим людям. В них во второй половине XIX века формируется новый тип усадебного мира, в котором природа, искусство, общение единомышленников, жизненный строй и духовная атмосфера сливались в некое единое целое, а архитектурная среда отступала на второй план. На характере усадебного бытия сказывалась также характерная для этого времени мифологизация усадебного быта, осознание усадьбы как некоего универсального символа российского бытия. Усадебный дом с фамильными портретами, старые слуги и парк, преданья старины представали живыми свидетелями истории, связывающими прошлое с настоящим» [19, с. 1].

В них во второй половине XIX века формируется новый тип усадебного мира, в котором природа, искусство, общение единомышленников, жизненный строй и духовная атмосфера сливались в некое единое целое, а архитектурная среда отступала на второй план. На характере усадебного бытия сказывалась также характерная для этого времени мифологизация усадебного быта, осознание усадьбы как некоего универсального символа российского бытия. Усадебный дом с фамильными портретами, старые слуги и парк, преданья старины представали живыми свидетелями истории, связывающими прошлое с настоящим» [19, с. 1].

Говоря о прошлом, мы привыкли его идеализировать. Представление современного человека о «волшебном мире старинной помещичьей усадьбы» часто исчерпывается музейной экспозицией и поэтическими цитатами из классиков. За этой лакировкой скрываются подлинные, не всегда столь поэтичные, а скорее обыденные быт и нравы российской провинции. Рассмотрим их несколько ближе, чем позволяет интерьер любого музея.

В исследовании историка и музееведа Л. В. Беловинского понятие «усадьба» трактуется как «место непосредственного, постоянного или временного пребывания помещика» [2, с. 200], в отличие от «имения», где владелец мог и не жить совсем.

В. Беловинского понятие «усадьба» трактуется как «место непосредственного, постоянного или временного пребывания помещика» [2, с. 200], в отличие от «имения», где владелец мог и не жить совсем.

Согласно искусствоведческим источникам, расцвет русской усадьбы приходится на вторую половину XVIII — первые годы XIX века. Интенсивное усадебное строительство началось после обнародования «закона о вольности дворянской» в 1763 году. Дворяне получили право не служить и удалились в свои имения, где и начали обстраиваться, проявляя незаурядный художественный вкус. Идея была проста: усадьба помещика должна была символизировать в миниатюре незыблемость и могущество Российской империи. Особенно широко строительство развернулось в Подмосковье, наиболее близком к крупнейшему просветительскому центру России — Москве.

Загородную усадьбу старались ставить вблизи от деревни или села, принадлежавшего владельцу, но не вплотную к избам, а в несколько сот сажен от них. Владения богатого помещика были достаточно обширны и могли составлять 7 десятин (казенная десятина составляла чуть более гектара, а хозяйственная — в полтора раза больше). Усадебные дома «старосветских» помещиков, чей быт и нравы хорошо описаны Н.В. Гоголем, прятались обычно где-нибудь в низине, в окружении леса и сада. Строились они из дуба и сосны, были, как правило, одноэтажные, тесноватые, но теплые, прочные, уютные. Владелец 1000 и более душ крепостных мог выстроить себе каменный дом, в два этажа, однако в старину в России считалось, что жилье должно быть деревянным, главное — прочным и теплым.

Усадебные дома «старосветских» помещиков, чей быт и нравы хорошо описаны Н.В. Гоголем, прятались обычно где-нибудь в низине, в окружении леса и сада. Строились они из дуба и сосны, были, как правило, одноэтажные, тесноватые, но теплые, прочные, уютные. Владелец 1000 и более душ крепостных мог выстроить себе каменный дом, в два этажа, однако в старину в России считалось, что жилье должно быть деревянным, главное — прочным и теплым.

К примеру, главный дом усадьбы Абрамцево, выстроенный в конце XVIII века, является характерным памятником деревянного классицизма. Аксаковы купили имение в 1843 году. Сохранились впечатления их гостя Н.М. Павлова (Бицына) о внешнем виде усадьбы: «С нагорья открылся вид на речку Ворю, извилистая, местами шириной в два конских перескока, а где от плотин и шире, речка Воря, с болотистыми берегами и бесчисленными бочажками, была вся в водяной траве и водяных цветах. За ее низиной укатывалась опять вверх нагорная сторона; и там вверху, на горе, в окружении еловой рощи, вперемежку с редким чернолесьем, виднелась просторная старинная помещичья усадьба — это и цель нашего путешествия: Абрамцево. .. Пустынный широкий двор, не засаженный во всю ширь ни кустом, ни деревом и лишь местами обнесенный перильчатой решеткой, принял нас на свою зеленую мураву. Наше появление произвело обычное оживление. Парадное крыльцо с навесом, точь в точь как в тысяче других помещичьих усадеб того времени, распахнуло перед нами свои широкие сени. Деревянный, крашеный по тесу дом с фасаду был предлинный и старинной стройки» [7, с.17].

.. Пустынный широкий двор, не засаженный во всю ширь ни кустом, ни деревом и лишь местами обнесенный перильчатой решеткой, принял нас на свою зеленую мураву. Наше появление произвело обычное оживление. Парадное крыльцо с навесом, точь в точь как в тысяче других помещичьих усадеб того времени, распахнуло перед нами свои широкие сени. Деревянный, крашеный по тесу дом с фасаду был предлинный и старинной стройки» [7, с.17].

Небольшой одноэтажный дом в селе Захарово при А.С. Пушкине тоже был деревянным, с «красной кровлей». «Дети с гувернантками и дворня размещались в двух флигелях. Строения окружал регулярный пейзажный парк, на реке Шараповке, — большой пруд очень полюбился Пушкину, вокруг — еловый лес, а дворов крестьянских всего 10 с 74 крепостными. Долицейское детство Пушкина связано с этими краями. Пушкин вспоминал, как в детские годы бегал по полям и рощам и, воображая себя былинным героем, сшибал палкою верхушки репейников» [6, с. 13].

В середине XIX века усадьбы были самых разных размеров: от совсем маленьких площадью в 10 — 20 кв. м. до огромных, со множеством жилых построек, рассчитанных на несколько сотен человек прислуги. Л.В. Тыдман пишет: «Усадебный характер жилья обуславливал большое сходство городского и сельского домов: во всех случаях жилой дом представлял собой совокупность различных по функциональному использованию помещений» [17, с. 5]. Иными словами, в каждом усадебном доме были жилая, парадная и хозяйственная (служебная) части. Они имели разную площадь и располагались тоже по-разному. Объединял усадебные постройки ряд обязательных требований: приспособленность для повседневной жизни, практичность, максимально эффективное использование жилой и хозяйственной площади дома, дешевые местные строительные материалы.

м. до огромных, со множеством жилых построек, рассчитанных на несколько сотен человек прислуги. Л.В. Тыдман пишет: «Усадебный характер жилья обуславливал большое сходство городского и сельского домов: во всех случаях жилой дом представлял собой совокупность различных по функциональному использованию помещений» [17, с. 5]. Иными словами, в каждом усадебном доме были жилая, парадная и хозяйственная (служебная) части. Они имели разную площадь и располагались тоже по-разному. Объединял усадебные постройки ряд обязательных требований: приспособленность для повседневной жизни, практичность, максимально эффективное использование жилой и хозяйственной площади дома, дешевые местные строительные материалы.

В первой половине XIX столетия для дома среднепоместного дворянства, купечества и мещан был необходим установившийся набор помещений: парадные (зал, гостиная, комната хозяйки, одновременно — парадная спальня), располагавшиеся обычно одно за другим, и жилые комнаты, предназначенные для семьи владельца дома и расположенные как правило на другом этаже (чаще верхнем) или позади парадных интерьеров. Жилые комнаты старались делать меньшими по размеру — они должны были быть теплыми зимой и удобными для жизни.

Жилые комнаты старались делать меньшими по размеру — они должны были быть теплыми зимой и удобными для жизни.

Дом Аксаковых в Абрамцеве был одноэтажный, с мезонином (антресоли и мезонины получили широкое распространение в первой половине XIX века). Сергею Тимофеевичу он понравился расположением и удобством, однако некоторые изменения в планировке были произведены. Парадную спальню разделили на две половины и превратили в жилые покои, а двери вывели в проходную комнату. Гостиная и зала стали использоваться для повседневных занятий семьи. Помещения внутри дома располагались таким образом: на западной стороне — сени, передняя, затем столовая, куда открывалось окно буфетной; следом шли кабинет С.Т. Аксакова, две комнаты неопределенного назначения, небольшим коридором отделенные от следующей, в которой жили дочери Надя и Люба. Вдоль восточного фасада — комната дочерей Веры и Ольги, спальня, гостиная и зала. Коридор в центре дома связывал нижнюю его часть с мезонином, разделенным на две большие комнаты. Одна из этих комнат была кабинетом Константина Аксакова, а в помещении напротив останавливались гости. Здесь жил в свои приезды в Абрамцево Н.В. Гоголь. Позднее эта комната стала кабинетом Ивана Аксакова.

Одна из этих комнат была кабинетом Константина Аксакова, а в помещении напротив останавливались гости. Здесь жил в свои приезды в Абрамцево Н.В. Гоголь. Позднее эта комната стала кабинетом Ивана Аксакова.

Историки выделяют два типа планировки, сложившихся к концу XVIII в.: центрическую и осевую. При первом типе в центре здания находились либо темные чуланы и лестница, которая вела в верхние помещения, в мезонин или на антресоли, либо в центре была большая танцевальная зала. Парадные и основные жилые помещения располагались по периметру постройки. Вот описание отчего дома, сделанное Афанасием Фетом: «Поднявшись умственно по ступеням широкого каменного под деревянным навесом крыльца, вступаешь в просторные сени… Налево от этих теплых сеней дверь вела в лакейскую, в которой за перегородкой с балюстрадой помещался буфет, а с правой стороны поднималась лестница в антресоли. Из передней дверь вела в угольную такого же размера комнату в два окна, служившую столовой, из которой дверь направо вела в такого же размера угольную комнату противоположного фасада. Эта комната служила гостиной. Из нее дверь вела в комнату, получившую со временем название классной. Последней комнатой по этому фасаду был кабинет отца, откуда небольшая дверь снова выходила в сени» [18, с. 49].

Эта комната служила гостиной. Из нее дверь вела в комнату, получившую со временем название классной. Последней комнатой по этому фасаду был кабинет отца, откуда небольшая дверь снова выходила в сени» [18, с. 49].

Другой тип планировки — осевой: по продольной оси дома (в некоторых случаях — поперечной) проходил длинный коридор, который был совсем темным или же освещенным одним-двумя торцовыми окнами, а по сторонам его находились жилые помещения и парадные комнаты. У дядюшки Афанасия Фета «Светлый и высокий дом, обращенный передним фасадом на широкий двор, а задним в прекрасный плодовый сад, примыкавший к роще, снабжен был продольным коридором и двумя каменными крыльцами по концам» [2, с. 249].

Внутреннее убранство господского дома также подчинялось определенным стандартам. На рубеже XVIII — XIX веков в России вошла в моду удобная и дешевая мебель карельской березы, а стены вместо гобеленов и штофа стали обивать атласом светлых тонов и английским ситчиком. Новый принцип удобства и комфорта в меблировке сменил прежнюю торжественность. Мебель в гостиных начали расставлять «по интересам»: уютными уголками на несколько человек. В таком уголке обычно стоял небольшой диван на две-три персоны (как правило, пожилых дам и важных гостей), стол-бобик, за которым удобно было заниматься вышивкой, вязанием и щипанием корпии (перевязочный материал, позднее замененный ватой), кресла с корытообразными спинками, стулья. Скамеечки для ног с мягкой покрышкой были очень популярны, так как дамы в ту пору носили легкую атласную обувь, а при анфиладном расположении комнат в домах обычны были сквозняки. Камин, располагавшийся в гостиной, закрывался экраном, чтобы огонь не слепил глаза. На каминную доску ставились часы в бронзовом или деревянном золоченом корпусе в виде аллегорической сцены, а по сторонам — жирандоли и канделябры. Над диваном вешались бра, на полу помещались высокие торшеры, на столах — свечи в канделябрах. В начале XIX века для освещения стали использоваться еще и масляные лампы — кенкеты и карсели. Стены обивались легкими тканями, украшались гравюрами, лепными барельефами, акварелями.

Мебель в гостиных начали расставлять «по интересам»: уютными уголками на несколько человек. В таком уголке обычно стоял небольшой диван на две-три персоны (как правило, пожилых дам и важных гостей), стол-бобик, за которым удобно было заниматься вышивкой, вязанием и щипанием корпии (перевязочный материал, позднее замененный ватой), кресла с корытообразными спинками, стулья. Скамеечки для ног с мягкой покрышкой были очень популярны, так как дамы в ту пору носили легкую атласную обувь, а при анфиладном расположении комнат в домах обычны были сквозняки. Камин, располагавшийся в гостиной, закрывался экраном, чтобы огонь не слепил глаза. На каминную доску ставились часы в бронзовом или деревянном золоченом корпусе в виде аллегорической сцены, а по сторонам — жирандоли и канделябры. Над диваном вешались бра, на полу помещались высокие торшеры, на столах — свечи в канделябрах. В начале XIX века для освещения стали использоваться еще и масляные лампы — кенкеты и карсели. Стены обивались легкими тканями, украшались гравюрами, лепными барельефами, акварелями. Цветы и зелень помогали создать в гостиной уют и радостную атмосферу. Если гостиных было несколько, то одна из них предназначалась для карточных игр. В игорной имелись специальные ломберные столы, покрытые зеленым сукном. Они были складные и расставлялись лакеями перед сбором гостей, с соответствующим количеством стульев.

Цветы и зелень помогали создать в гостиной уют и радостную атмосферу. Если гостиных было несколько, то одна из них предназначалась для карточных игр. В игорной имелись специальные ломберные столы, покрытые зеленым сукном. Они были складные и расставлялись лакеями перед сбором гостей, с соответствующим количеством стульев.

В столовой вдоль всей комнаты стоял длинный стол-сороконожка с двумя рядами стульев. На противоположный входу «верхний» конец стола, во главе его, всегда садились хозяин с хозяйкой, по правую и левую руку от них — почетные гости. Далее гости рассаживались «по убывающей», причем каждый знал свое место, а возле входа сидели лица низшего статуса, включая детей с гувернантками и учителями.

Любопытны некоторые обычаи, распространенные в усадебных домах 1-й половины XIX века. Например, за обедом пили не ту водку, которую пьют сейчас, а множество разных водок, перегнанных на почках, травах, цветах и кореньях. Эти водки назывались пенник, полугар, третное, четвертное вино, самая дешевая — сивуха, плохо очищенная от сивушных масел. Крепость спиртного тогда была высокой, но ценилась не она, а мягкость водки, «удобность» ее для питья. Выставлять водку на стол в штофах и бутылках считалось верхом неприличия, т.к. в богатых домах пить много спиртного было дурным тоном. Блюда на званых обедах чередовались в строгом порядке: сначала мясо, потом рыба, а в промежутках между ними подавалось так называемое «ентреме»: сыры, спаржа, артишоки, которые должны были отбить вкус предыдущего блюда. Вина употреблялись соответственно кушаньям: с мясом красное, с рыбой белое, а шампанское при любых. Не полагалось мешать вина, в бокале не должно было оставаться запаха предыдущего вина, и поэтому разных бокалов и стаканчиков к блюдам ставилось много. Лакеи обносили гостей блюдами, начиная с верхнего конца, где сидели лица с высоким статусом. Прислуга чувствовала субординацию, и если еды для всех присутствующих не хватало, могла пронести какое-нибудь лакомое блюдо мимо не слишком уважаемого гостя. После обеда мужчины отправлялись в кабинет хозяина курить и пить кофе с ликерами, а дамы удалялись в будуар хозяйки, где тоже пили кофе.

Крепость спиртного тогда была высокой, но ценилась не она, а мягкость водки, «удобность» ее для питья. Выставлять водку на стол в штофах и бутылках считалось верхом неприличия, т.к. в богатых домах пить много спиртного было дурным тоном. Блюда на званых обедах чередовались в строгом порядке: сначала мясо, потом рыба, а в промежутках между ними подавалось так называемое «ентреме»: сыры, спаржа, артишоки, которые должны были отбить вкус предыдущего блюда. Вина употреблялись соответственно кушаньям: с мясом красное, с рыбой белое, а шампанское при любых. Не полагалось мешать вина, в бокале не должно было оставаться запаха предыдущего вина, и поэтому разных бокалов и стаканчиков к блюдам ставилось много. Лакеи обносили гостей блюдами, начиная с верхнего конца, где сидели лица с высоким статусом. Прислуга чувствовала субординацию, и если еды для всех присутствующих не хватало, могла пронести какое-нибудь лакомое блюдо мимо не слишком уважаемого гостя. После обеда мужчины отправлялись в кабинет хозяина курить и пить кофе с ликерами, а дамы удалялись в будуар хозяйки, где тоже пили кофе.

Помимо званых обедов и ужинов, гостей часто приглашали на званый чай, который устраивался чаще всего в малой гостиной или малой столовой. Чай разливала хозяйка или старшая дочь. Первая чашка подавалась гостям лакеями, а потом они уходили и опустевшие чашки передавались хозяйке для споласкивания. Новую порцию чая наливали дети или молодые люди.

Для отдыха и спокойных бесед в доме могла быть и так называемая диванная, где вдоль стен стояли кожаные диваны с множеством подушек, 2-3 небольших столика, кресла и мягкие стулья. Она могла называться еще угольной (то есть угловой) и боскетной. Эта комната обильно украшалась зеленью. Например: «Мы миновали сиреневую гостиную, наполненную мебелью еще Елизаветинских дней, отразились в высоком простеночном зеркале, с улыбкой проводил нас взглядом бронзовый золоченый амур, опершийся на такие же часы, и мы оказались в небольшой, но весьма уютной комнате; вдоль двух ее стен, в виде буквы Г, тянулся сплошной зеленый диван… — Диванная-с.. . — произнес приказчик…» [2, с. 273].

. — произнес приказчик…» [2, с. 273].

Из особенностей усадебного интерьера интересны личные библиотеки хозяев. Иногда это были огромные, со вкусом подобранные коллекции, составлением которых занимались специально нанятые образованные люди или букинисты. На такие библиотеки профессионалами заводились книжные каталоги, в отдельных случаях даже отпечатанные в типографии. У князя М.А. Голицына была обширная коллекция редких старопечатных книг, соседствующая с размещенными в особняке 132 живописными полотнами. В барских домах существовали также оригинальные библиотеки-обманки, где шкафы закрывались дверцами с вырезанными на них и раскрашенными корешками книг, а за ними хранились сапожные колодки, бутылки из-под вина и прочий мусор. Иногда обманки служили украшением настоящих библиотек, в которых, помимо книг, могли содержаться научные приборы (глобус, телескоп), папки с гравюрами, географические карты и пр.

Любопытно, что мемуаристы, описывая бытовую обстановку усадеб, редко упоминают об иконах. В парадных комнатах их держать было не принято, там размещались портреты предков, акварели, гравюры, барельефы на патриотические темы, детские рисунки. Иконы прятались в личных покоях — кабинете хозяина и спальне хозяйки. В старинном доме могли быть небольшие образные с множеством родовых икон, но обычно было две-три, в основном семейные. В 30-е годы XIX века весьма популярными стали имитации икон: большую трехчастную гравюру с «Сикстинской мадонны» Рафаэля можно увидеть и в Ясной Поляне у Л.Н. Толстого, и на картине П. Федотова «Завтрак аристократа». Афанасий Фет вспоминал о масляной копии Мадонны Рафаэля, сидящей в кресле с младенцем на руке, Иоанном Крестителем по одну сторону и св. Иосифом по другую: «Мать растолковала мне, что это произведение величайшего живописца Рафаэля и научила меня молиться на этот образ» [18, с. 43].

В парадных комнатах их держать было не принято, там размещались портреты предков, акварели, гравюры, барельефы на патриотические темы, детские рисунки. Иконы прятались в личных покоях — кабинете хозяина и спальне хозяйки. В старинном доме могли быть небольшие образные с множеством родовых икон, но обычно было две-три, в основном семейные. В 30-е годы XIX века весьма популярными стали имитации икон: большую трехчастную гравюру с «Сикстинской мадонны» Рафаэля можно увидеть и в Ясной Поляне у Л.Н. Толстого, и на картине П. Федотова «Завтрак аристократа». Афанасий Фет вспоминал о масляной копии Мадонны Рафаэля, сидящей в кресле с младенцем на руке, Иоанном Крестителем по одну сторону и св. Иосифом по другую: «Мать растолковала мне, что это произведение величайшего живописца Рафаэля и научила меня молиться на этот образ» [18, с. 43].

Украшениями парадных комнат служила скульптура — мраморные подлинники и хорошие гипсовые копии, бронзовая и фарфоровая миниатюра. Во второй четверти XIX века в домах среднего достатка появилась гипсовая скульптура под фарфор и бронзу, которая заменяла дорогой севрский, саксонский или гарднеровский фарфор. Прежние античные сюжеты в оформлении интерьера уступили место патриотической тематике. В 40-е годы распространились дагерротипы, их вместе с фотографиями развешивали по стенам и расставляли на специальных полочках письменных столов. В то же время начали входить в моду и бумажные обои, которые расписывались вручную акварелью. Комнаты украшались бронзовыми золочеными канделябрами, бра, люстрами — елизаветинскими, екатерининскими, павловскими, александровскими, николаевскими, а также каминными часами в бронзовых или золоченых деревянных футлярах, нередко стоявшими на специальных тумбах под стеклянными колпаками. На высоких окнах висели пышные ламбрекены. Паркеты были наборные и своим орнаментом соответствовали росписи потолков.

Прежние античные сюжеты в оформлении интерьера уступили место патриотической тематике. В 40-е годы распространились дагерротипы, их вместе с фотографиями развешивали по стенам и расставляли на специальных полочках письменных столов. В то же время начали входить в моду и бумажные обои, которые расписывались вручную акварелью. Комнаты украшались бронзовыми золочеными канделябрами, бра, люстрами — елизаветинскими, екатерининскими, павловскими, александровскими, николаевскими, а также каминными часами в бронзовых или золоченых деревянных футлярах, нередко стоявшими на специальных тумбах под стеклянными колпаками. На высоких окнах висели пышные ламбрекены. Паркеты были наборные и своим орнаментом соответствовали росписи потолков.

В отдельном личном кабинете помещик предавался умственным занятиям и принимал близких друзей-мужчин. Кабинет мог служить хозяину одновременно и спальней. Непременная принадлежность этой комнаты — большой письменный стол с бронзовым письменным прибором и светильником. Прибор состоял из песочницы (жестяной коробочки с песком для промокания чернил), перочинного ножика, ножа для разрезания книг (он мог быть серебряный, бронзовый, стальной, костяной или деревянный), палочки сургуча для печатей и печатки для конвертов. Светильник представлял собой высокую штангу с двумя симметрично расположенными свечами и скользящим по штанге прозрачным бумажным экраном, чтобы огонь не слепил глаза. Со временем место тусклых свечей стали занимать масляные лампы кенкеты и карсели. Привычными составляющими кабинетного интерьера были книжный шкаф и стойка для курительных трубок. Кстати, курили тогда и некоторые дамы. Примерно после 1815 года в обиход вошли сигары, привозимые русской армией из заграничных походов, а к середине XIX века появились дамские пахитоски — тонкие длинные сигарки из резаного табака, завернутые в маисовый лист. Дома курили преимущественно трубки с длинными вишневыми чубуками и большими чашечками. Раскуривали их, как правило, комнатные слуги — к примеру, казачок.

Прибор состоял из песочницы (жестяной коробочки с песком для промокания чернил), перочинного ножика, ножа для разрезания книг (он мог быть серебряный, бронзовый, стальной, костяной или деревянный), палочки сургуча для печатей и печатки для конвертов. Светильник представлял собой высокую штангу с двумя симметрично расположенными свечами и скользящим по штанге прозрачным бумажным экраном, чтобы огонь не слепил глаза. Со временем место тусклых свечей стали занимать масляные лампы кенкеты и карсели. Привычными составляющими кабинетного интерьера были книжный шкаф и стойка для курительных трубок. Кстати, курили тогда и некоторые дамы. Примерно после 1815 года в обиход вошли сигары, привозимые русской армией из заграничных походов, а к середине XIX века появились дамские пахитоски — тонкие длинные сигарки из резаного табака, завернутые в маисовый лист. Дома курили преимущественно трубки с длинными вишневыми чубуками и большими чашечками. Раскуривали их, как правило, комнатные слуги — к примеру, казачок. Гостей, помимо трубок, угощали гаванскими или манильскими сигарами.

Гостей, помимо трубок, угощали гаванскими или манильскими сигарами.

Кроме описанных выше предметов, в кабинете был большой кожаный диван, на котором камердинер по вечерам стелил барину постель. В ту пору супруги не спали вместе, каждый из них имел отдельную спальню. Муж навещал жену в ее будуаре, переодевшись в домашний халат, но потом опять возвращался к себе. А. Фет свидетельствует, что «отец большею частию спал на кушетке в своем рабочем кабинете…» [18, с. 42]. Над диваном обычно висел ковер с развешенным на нем оружием, чаще всего турецким и кавказским. К кабинету примыкала гардеробная комната хозяина, которой заведовал камердинер. Кроме одежды — платья, белья и исподнего (нижнее белье), здесь помещался бритвенный столик со всеми принадлежностями, тумбочка, таз для умывания, кувшин, мыло и полотенца. В гардеробной располагалось и то устройство, которое мы сейчас называем «туалетом» и «удобством», а тогда именовали «нужником». Это «удобство» представляло собой большое кресло, иногда — красного дерева, с сидением в виде глухого ящика с двумя крышками. Одна из крышек была сплошной, а под второй — овальное отверстие. В ящике под крышками стояла ночная ваза, периодически выносимая лакеями в отхожее место. Поскольку не все господа ходили мыться в баню, в случае необходимости в гардеробную или в будуар хозяйки вносили огромный чан и натаскивали с кухни воды.

Одна из крышек была сплошной, а под второй — овальное отверстие. В ящике под крышками стояла ночная ваза, периодически выносимая лакеями в отхожее место. Поскольку не все господа ходили мыться в баню, в случае необходимости в гардеробную или в будуар хозяйки вносили огромный чан и натаскивали с кухни воды.

Будуар госпожи помещался недалеко от кабинета хозяина. В нем стояла двуспальная кровать, отгороженная ширмами, в ногах ее — огромная прямоугольная корзина для постельного белья. В будуаре также располагался секретер с ящичками для писем и письменных принадлежностей, стояли несколько кресел и стульев. Дамская уборная, примыкавшая к будуару, была аналогом гардеробной хозяина. Здесь также стояло «удобство» и находился туалет — изящный дамский столик с зеркалом и подъемной столешницей, под которой были расположены ящички для туалетных принадлежностей.

Интерьеры помещений, где жили и творили великие писатели 1-й половины XIX столетия, были нетипичны для богатых господских домов того времени. Главной комнатой литератора в усадебном доме был, конечно же, рабочий кабинет. Существует описание кабинета историка и писателя Н.М. Карамзина в Остафьеве — на втором этаже дома, с окном в парк. Современников поражала аскетическая обстановка комнаты, долгое время остававшейся в неприкосновенности. М.П. Погодин посетил Остафьево в 1845 году и оставил подробные воспоминания. Он нашел в кабинете «голые отштукатуренные стены, выкрашенные белой краской; у окна — большой сосновый стол, ничем не прикрытый, около него деревянный стул. На козлах с досками у противоположной стены были разложены в беспорядке рукописи, книги, тетради и просто бумаги. В комнате не было ни шкафа, ни этажерки, ни пюпитра, ни кресла, а тем более ковра или подушки. Лишь в углу стояли как попало несколько ветхих стульев. Поистине ничего лишнего, все только для работы. Удалена любая мелочь, которая могла бы отвлечь или рассеять мысль. Одним словом, благородная простота» [11, с. 28]. Такой же суровой была обстановка, в которой жил и работал Н.

Главной комнатой литератора в усадебном доме был, конечно же, рабочий кабинет. Существует описание кабинета историка и писателя Н.М. Карамзина в Остафьеве — на втором этаже дома, с окном в парк. Современников поражала аскетическая обстановка комнаты, долгое время остававшейся в неприкосновенности. М.П. Погодин посетил Остафьево в 1845 году и оставил подробные воспоминания. Он нашел в кабинете «голые отштукатуренные стены, выкрашенные белой краской; у окна — большой сосновый стол, ничем не прикрытый, около него деревянный стул. На козлах с досками у противоположной стены были разложены в беспорядке рукописи, книги, тетради и просто бумаги. В комнате не было ни шкафа, ни этажерки, ни пюпитра, ни кресла, а тем более ковра или подушки. Лишь в углу стояли как попало несколько ветхих стульев. Поистине ничего лишнего, все только для работы. Удалена любая мелочь, которая могла бы отвлечь или рассеять мысль. Одним словом, благородная простота» [11, с. 28]. Такой же суровой была обстановка, в которой жил и работал Н. В. Гоголь в Москве на Никитском бульваре: на простом крашеном полу ковер, у окна — рабочая конторка, крытая зеленым сукном, в углу за ширмой — узкая жесткая кровать.

В. Гоголь в Москве на Никитском бульваре: на простом крашеном полу ковер, у окна — рабочая конторка, крытая зеленым сукном, в углу за ширмой — узкая жесткая кровать.

Писатель Н. Павлов оставил в своих воспоминаниях описание кабинета Константина Сергеевича Аксакова в Абрамцеве. «Павлов подчеркивал, что простота и деловитость кабинета удивительно соответствовали характеру хозяина. Главное место занимал огромный письменный стол, весь заваленный книгами, тетрадями, фолиантами. Над столом — портрет М. Ломоносова из слоновой кости» [7, с. 28].

Таким образом, общим свойством интерьера писательского кабинета является его функциональность, строгость, даже аскетизм: ничего лишнего, все только для работы и сосредоточенных размышлений.

Жизнь в старинной усадьбе «текла по давно проложенному руслу, ничем не возмущаемая» [2, с. 321]. Уездная аристократия жила в свое удовольствие: помещики ездили на охоту, содержали многочисленную дворню, шутов, приживальщиков, устраивали праздники, пикники, играли в карты, стравливали деревенских мальчишек, дворовых собак, петухов и гусей; травили огромными, специально выращенными меделянскими собаками пойманных и выращенных в ямах медведей, быков. Провинциальную скуку отчасти компенсировали долгие и обильные трапезы, прием гостей, длительные собеседования со старостой деревни, разбор конфликтов между слугами.

Провинциальную скуку отчасти компенсировали долгие и обильные трапезы, прием гостей, длительные собеседования со старостой деревни, разбор конфликтов между слугами.

Русское поместное дворянство было чрезвычайно разномастно: от «старосветского» до новой чиновной аристократии. Так же разнотипна была усадебная жизнь. У одних помещиков в 1-й половине XIX века еще сохранялся старинных русский уклад, как, например, в семье Аксаковых. Другие в большей степени придерживались светского тона. Понемногу стали выходить из употребления старинные обычаи и развлечения в виде святочных гаданий и ряженых. Только у Я.П. Полонского можно найти упоминание о гадании на вещах с подблюдными песнями в девичьей и о том, что бабушка, сидя в гостиной и раскладывая пасьянс, слушала эти песни. Многие мемуаристы вспоминают пикники на природе, с коврами, подушками и самоварами (ковры тогда в дворянских кругах не берегли по причине того, что они в большом количестве ввозились из Турции, Персии, Кавказа, Хивы, Бухары). Баре сами собирали грибы, удили рыбу, ездили по ягоды.

Баре сами собирали грибы, удили рыбу, ездили по ягоды.

Как уже было сказано выше, в абрамцевском доме Аксаковых уклад жизни носил отпечаток патриархальности. Аксаковы подчеркивали старинный характер своей усадьбы, не стараясь ее переделать, и ограничились самыми необходимыми переменами: ремонтом главного дома и постройкой жилого флигеля (в 1873 году на его месте была выстроена гартмановская «Мастерская»). По воспоминаниям современников, самыми оживленными комнатами в доме были столовая, кабинет С.Т. Аксакова и гостиная. Первая половина дня обычно проходила в индивидуальных занятиях, к обеду хозяева и гости сходились в столовой и по вечерам собирались в гостиной, где устраивались чтения, игры в шахматы, в пословицы. В занятия обитателей усадьбы входили и деревенские заботы. Поместье не являлось доходным, но хозяева не слишком стремились наладить хозяйство, поддерживая лишь относительный порядок в делах имения. Круг забот семейства включал наблюдение за огородом, ягодниками, а со второй половины лета варку варенья, сиропов, соленье, сушку грибов. И хотя гостеприимство Аксаковых было общеизвестно, основная прелесть усадьбы заключалась в возможности уединения. Аксаковы часто проводили в Абрамцеве не только летние, но и зимние месяцы, что объяснялось и материальными затруднениями, и нежеланием зависеть от светских условностей города. В деревне С.Т. Аксаков, как известно, предавался своим любимым занятиям — ужению рыбы, сбору грибов, дневным и вечерним гуляниям в лесу и усадебном парке и, конечно же, литературному творчеству. О своем доме в Абрамцеве он писал сыну Ивану в январе 1844 года: «Прекрасный, мирный, уединенный уголок, где есть все, что нам нужно».

И хотя гостеприимство Аксаковых было общеизвестно, основная прелесть усадьбы заключалась в возможности уединения. Аксаковы часто проводили в Абрамцеве не только летние, но и зимние месяцы, что объяснялось и материальными затруднениями, и нежеланием зависеть от светских условностей города. В деревне С.Т. Аксаков, как известно, предавался своим любимым занятиям — ужению рыбы, сбору грибов, дневным и вечерним гуляниям в лесу и усадебном парке и, конечно же, литературному творчеству. О своем доме в Абрамцеве он писал сыну Ивану в январе 1844 года: «Прекрасный, мирный, уединенный уголок, где есть все, что нам нужно».

Многие помещики в провинциальных усадьбах не доверялись полностью старостам и управляющим, часто воровавшим у господ, а лично вникали в тонкости хозяйственной жизни: ездили в поля и на гумно смотреть за работами, сажали сады, присутствовали на выводке лошадей на своих конных дворах, заглядывали в коровники и на птичники. Немало помещиков сами занимались расчетом и строительством мельниц, конструировали ульи, молотилки, веялки, которые потом «внедрялись» в ближайших уездах. Владельцы крупных имений иногда выезжали в свои «заглазные» деревни проверить, как идут дела, писали инструкции управляющим. Барыни варили варенья и пастилу, солили огурцы и сушили грибы, только делали это не сами, а лишь присматривали за работой. Непременным занятием были совещания с управляющими и старостами, прием докладов, ведение записей в журналах работ, сведение счетов по утрам или вечерам. Заниматься хозяйством в усадьбе значило осуществлять контроль и учет. Мелкопоместные дворяне, которым приходилось думать о куске хлеба, сами могли выезжать в поле с крестьянами и там бродить по десятинам, иной помещик мог и покосить собственноручно ряд-другой. Кое-кто занимался дома ремеслами. Особенно популярно было токарное дело, введенное в моду среди дворянства еще Петром I.

Творческим людям такие приземленные заботы тоже были не чужды. Например, поэт Е.А. Боратынский еще в детские и юношеские годы проявлял живейший интерес к сельскому хозяйству — садоводству и огородничеству. В 1841 году он разобрал маленький и тесный дом в Муранове и приступил к постройке нового. На это время поэт с семьей переселился в соседнее имение Пальчиковых Артемово, километрах в трех от Муранова. Работая над подготовкой к печати нового сборника своих стихов «Сумерки», Боратынский не забывал и о хозяйственных заботах. С наступлением тепла он каждое утро ездил в Мураново наблюдать за стройкой, возвращался к обеду, а под вечер снова отправлялся туда пешком вместе со старшими детьми. Кроме постройки дома, Боратынский в 1841 —1842 годах усиленно занимался сводом леса и устройством лесопилки. Письма его к Николаю Васильевичу Путяте полны соображений и расчетов, касающихся сбыта леса. Когда в Муранове была поставлена пильная мельница, Боратынский с гордостью писал Путяте: «Вчера, 7 марта, в день моих именин, я распилил первое бревно на моей пильной мельнице. Доски отличаются своей чистотой и правильностью» [15, с. 31].

Мурановский дом по своей архитектуре отличается от традиционных усадебных построек той эпохи с неизбежными портиком и мезонином. Со времен Боратынского он не подвергался существенным переделкам. Здание состоит из трех частей: двухэтажного основного здания, одноэтажной пристройки и примыкающей к ней двухэтажной башни. Все строение деревянное, сооруженное из вертикально поставленных бревен, но его основная часть и башня обложены кирпичом.

Боратынские поселились в новом мурановском доме осенью 1842 года. Распорядок жизни был неизменен: по-прежнему шли занятия детей с учителями, вечера были посвящены чтению новинок русской и иностранной литературы, творческие замыслы зрели в голове поэта, однако до наступления холодов хозяйственные заботы отвлекали Боратынского от писательства.

С того времени в убранстве комнат мурановского дома изменилось многое. Обстановка, принадлежавшая первым обитателям дома, смешалась с вещами его позднейших владельцев. Но со стен залы и зеленой гостиной по-прежнему смотрят фамильные портреты Энгельгардтов, в столовой на старом месте стоит круглый раздвижной стол-сороконожка. В комнате, бывшей ранее кабинетом Е.А. Боратынского, помещен письменный стол-бюро из простой березы, работы мурановских крепостных мастеров. По преданию, чертеж для него делал сам поэт. На столе — чернильница, бювар и разные мелочи, принадлежавшие Боратынскому. На стенах — его портреты, изображения его близких и друзей; среди них — гравированный Уткиным портрет А.С. Пушкина. Когда после смерти Боратынского Мураново досталось Софье Львовне Путяте (в девичестве Энгельгардт), поместье сделалось провинциальным средоточием литературной жизни. Муж С.Л. Путяты Николай Васильевич не был хорошим хозяйственником, как Боратынский, он отдавал предпочтение культурным интересам. Первыми его литературными гостями в Муранове стали Н.В. Гоголь и С.Т. Аксаков. Одна из комнат в верхнем этаже дома еще со времен Путяты получила название «Гоголевской»: в ней ночевал писатель. Здесь сохранился удобный приземистый диван-«жаба», на котором отдыхал создатель «Мертвых душ». Над диваном висит малоизвестный портрет Гоголя, принадлежавший Путяте — литография Шамина 1852 года.

Дочь Н.В. Путяты Ольга Николаевна вспоминала, как С.Т. Аксаков неподвижно и сосредоточенно ловил судаков, сидя со своими удочками на берегу мурановского пруда. Писатель был большим любителем жареных судаков и называл их «постной говядиной». Посещал Путяту в его подмосковной усадьбе и Ф.И. Тютчев. После смерти поэта его младший сын Иван Федорович, женатый на Ольге Николаевне Путяте, перевез в Мураново обстановку кабинета и спальни своего отца.

В комнате, некогда бывшей кабинетом Е.А. Боратынского, размещена удобная мягкая мебель, располагающая к отдыху и раздумьям. Хотя часть первоначальной обстановки сохранилась, преобладают здесь вещи Ф.И. Тютчева. Письменный стол, чернильница, гусиное перо со следами чернил, бювар из потертой кожи, зеленый абажур — все это тютчевское. В бюваре лежит конверт от письма к Тютчеву его зятя И.С. Аксакова.

Главная ценность Муранова в том, что оно является единственным в своем роде образцом среднепоместной усадьбы, знакомящей нас с бытом культурных представителей русского дворянства.

Говоря о жизни и нравах провинциальной усадьбы, нельзя забывать о слугах, так как именно они обеспечивали своим хозяевам повседневный комфорт.

«Комнатные» слуги жили в господском доме. Питались они в так называемой «застольной», а комнат своих и даже кроватей ни у кого из них не было. Исключение делалось для немногих, прежде всего — камердинера, который считался первым лицом среди прислуги и мог занимать помещение площадью около 8 кв. м. Повар с помощниками спали прямо в кухне. Другие комнатные слуги своего жилья не имели и ночью ложились на полу, расстилая войлок по соседству с комнатами хозяев, чтобы быть у них под рукой. «Все спали на полу, на постланных войлоках, — писал Я.П. Полонский. — Войлок в то время играл такую же роль для дворовых, как теперь матрасы и перины, и старуха Агафья Константиновна,.. нянька моей матери, и наши няньки и лакеи — все спали на войлоках, разостланных, если не на полу, то на ларе или на сундуке» [16, с. 283].

В доме у отца А.А. Фета, из маленькой девичьей, «отворивши дверь на морозный чердак, можно было видеть между ступеньками лестницы засунутый войлок и подушку каждой девушки, в том числе и Елизаветы Николаевны. Все эти постели, пышущие морозом, вносились в комнату и расстилались на пол…».

Рядом с господской спальней располагалась и «девичья», где женская незамужняя прислуга должна была шить, вышивать, вязать и выполнять разные бытовые поручения хозяйки. «Девичья» считалась одновременно жилой и рабочей комнатой, а «лакейская», нередко служившая местом ночлега для лакеев, — одной из парадных, второе название ее «прихожая гостиная». Если в городском особняке в передней всегда должен был дежурить швейцар, то в деревенской обстановке такого порядка не было: хозяева издалека слышали приближение экипажа и сами видели гостей в окно.

Комнатных слуг во множественном числе называли словом «люди», в единственном — «человек», «мальчик», «девушка», причем в звании «девушек» и «мальчиков» прислуга могла оставаться до старости. По именам звали редко, но если человек был пожилым, заслуженным и отличился каким-либо мастерством, его могли величать и по отчеству: Дормидонтыч, Степаныч, Евсеич. Комнатные слуги, в отличие от дворовых, не имели определенных обязанностей и выполняли мелкие домашние поручения да капризы вроде «подай платок» и «сбегай за квасом». Прислугу вызывали звонком: в помещении для слуг висел колокольчик, от которого шла проволока к сонетке, длинной вышитой ленте с кистью на конце, за которую надо было дергать. Мог быть и усовершенствованный колокольчик с пружинкой, располагавшийся на столе или ночном столике возле кровати. Звонили в него, нажимая на кнопку.

Дворни в помещичьих усадьбах было достаточно. «Слуг по тому времени держали много», — вспоминал Афанасиий Фет. [18, с. 32]. Поэт Я.П. Полонский писал о рязанском доме своей бабушки: «Эта передняя была полна лакеями. Тут был и Логин, с серьгою в ухе, бывший парикмахер,… и Федька-сапожник, и высокий рябой Матвей, и камердинер дяди моего, Павел… Девичья вся… была разделена на углы; почти что в каждом угле были образа и лампадки, сундуки, складные войлоки и подушки… Кушанья к столу носили через двор. Там жили дворецкий с женой, жена Логина с дочерьми, жена Павла с дочерьми, повар, кучер, форейтор, садовник, птичница и другие… Сколько было всех дворовых у моей бабушки — не помню, но полагаю, что вместе с девчонками. Пастухом и костцами, которые приходили из деревень, не менее шестидесяти человек» [16, с. 281, 283-284]. Дворовые имели иной статус, чем комнатная прислуга. Они были специалистами, и каждому поручалось определенное дело: черная кухарка готовила пищу для крепостных, садовник с помощником занимались цветами, огородницы, скотница, дворник, кучера, конюхи, псари, форейторы, столяр также исполняли узкий круг обязанностей. Они жили в людской избе, реже — в небольших отдельных избушках. В таких слугах нуждались и до известной степени их берегли. Из комнатных крепостных ценили только повара, которого покупали за большие деньги, посылали учиться и до известного предела прощали ему дерзости и пьянство.

По свидетельствам современников, комнатная прислуга в поместьях нередко воровала и пьянствовала, грабила крепостных крестьян, по существу — своих же товарищей по несчастью. Но есть и иные примеры — например, пушкинский Савельич и аксаковский Евсеич (прототипом последнего послужил реальный человек). Эти слуги по-отечески заботились о своих малолетних господах. Некоторые из крепостных смотрели на себя как на часть барской семьи, и хозяева часто относились к ним как к почтенным и уважаемым, не позволяя своим детям грубить той же няне. Афанасий Фет отмечал: «Конечно, всякая невежливость с моей стороны к кому-либо из прислуги не прошла бы мне даром» [18, с. 62]. Примечательно, что чем выше было положение дворянина, тем более вежливым он был с низшими. Мемуаристы, вспоминая о подлинных вельможах, отмечают их ровное отношение к людям любого положения, вплоть до прислуги. Настоящий аристократ даже лакею мог говорить «вы». Это его не унижало, так как ему не нужно было доказывать свое положение. Наоборот, чем ниже положение человека, тем презрительнее он относился к тем, кто стоял на более низкой ступени. Самыми взыскательными и капризными клиентами в трактирах были лакеи.