Иосиф бродский я увидеть хочу то что чувствуешь ты: Иосиф Бродский «Кто к минувшему глух…»

засвети же свечу на краю темноты я увидеть хочу то что чувствуешь ты иосиф бродский

Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты. Иосиф Бродский..

засвети же свечу на краю темноты. я увидеть хочу то, что чувствуешь ты. иосиф бродский #мирмирель #хочувсердцемирель @fraukrauze. Hot Tags..

Засвети же свечу на краю темноты. — Одноклассники

Иосиф Александрович Бродский (, Ленинград — 28 января 1996, Нью-Йорк) — выдающийся русский поэт, русский и Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты..

Засвети же свечу На краю темноты. Я увидеть хочу То, что чувствуешь ты.” — Иосиф Бродский..

тот, в кого ты свой взгляд устремишь, из угла устремишь. Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты. В этом доме ночном,.

СОФИКО (@warmteen) засвети же свечу на краю темно — SaveIG

Это цитата этого сообщения Засвети же свечу на краю темноты. Художник Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты. Иосиф Бродский.

Иосиф Бродский.

Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты в этом доме ночном, где скрывает окно, словно скатерть с пятном темноты .

Кто к минувшему глух и к грядущему прост, устремляет свой слух в преждевременный рост. И невольным объят страхом, вздрогнет, как мышь, тот, в кого ты свой взгляд устремишь, из угла устремишь. Засвети же свечу на свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты..

Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты Иосиф Бродский..

Йосиф Бродский — Практический форум о настоящей любви

Иосиф Бродский. Екатерина но с каждым днём я прожитым дышу Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты.

Засвети же свечу на краю темноты. Художник Stefan Johansson

Поделитесь с друзьями! Заметили опечатку на сайте? Выделите ее и нажмитеЯ увидеть хочу то, что чувствуешь ты ▷ Socratify.

Net

NetПОХОЖИЕ ЦИТАТЫ

ПОХОЖИЕ ЦИТАТЫ

Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь.

Пауло Коэльо (100+)

Молчание ломает судьбы.

Никогда не стесняйся того, что ты чувствуешь. Это настоящее. Будь честен с собой.

Неизвестный автор (1000+)

Возраст — это не то, сколько тебе лет, а как ты их чувствуешь.

Вспоминая моих грустных шлюх (Габриэль Гарсиа Маркес) (8)

Я не хочу чтобы ты на меня смотрел, я хочу чтобы ты меня видел.

Ринат Валиуллин (100+)

Можно закрыть глаза на то, что видишь.

Так говорил Заратустра (Фридрих Ницше) (500+)Но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.

Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего ты держался до этого.

Джаред Лето (100+)

Мне кажется, что когда ты находишься с людьми, которым твое присутствие в тягость, то еще сильнее чувствуешь одиночество, чем когда ты совсем один.

Всюду третий лишний (Бен Хетч) (10+)

Если чувствуешь, что ты где-то не там, вставай и иди туда, куда зовет внутренний голос.

Шри Шри Рави Шанкар (10+)

То, что происходит с тобой, происходит только с тобой. Никому и никогда не удастся взглянуть на мир твоими глазами, увидеть то, что видишь ты, и понять это так, как понимаешь ты.

Неизвестный автор (1000+)

Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.

Марк Твен (100+)

Бродский на краю темноты я увидеть хочу то что чувствуешь ты

Вышедший из себя Рыжий Пес выхватил из ножен шпагу, сделал несколько шагов вперед и в каком-то отчаянии произвел несколько рубящих ударов вокруг себя. – Осторожнее, – засмеялись из темноты. – А

Бродский говорит о своей однокласснице, что в её фамилии и имени скрывалась офицерская жена. Я многого хочу. Я вижу зеркало, но в нас обоих Не чувствую себя.

Galina mendzelevskaya — Радужный, Владимирская обл

Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты. @ Иосиф Бродский * #24Ноябрь2016.

Девятый Б». Путеводитель по школе и клуб знакомств

И когда эта весть дошла до властителя Ирода, то этот трусливый властолюбец испугался, увидев в этом младенце того, кто, по его мнению, отнимет у него власть, когда вырастет. Не поддавайтесь лишь злу жизни, — я хочу, я требую, совершу

Не поддавайтесь лишь злу жизни, — я хочу, я требую, совершу

Поэтому всемилостивый Бог хотел погубить и наказать безбожных сыновей Измаила, куманов25, чтобы отомстить за христи- анскую кровь; что и случилось с ними, беззаконными.

Если бы она посмотрелась в зеркало, то она увидела бы раскрасневшееся, смеющееся и в то же время плачущее личико. правыми, бранятся и плачут, когда же сознают за собой вину, то только плачут.

Увидел перед собой глинобитный свод какой-то и дверь в виде лаза высотой метра полтора. В Академию хотел поступить, теперь не получится!

Иосиф Бродский. «Каждая история живёт до тех пор, пока хоть кто-то хочет её слушать. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты.

| |

Рассылка выходит раз в сутки и содержит список программ из App Store для iPhone перешедших в категорию бесплатные за последние 24 часа.

Иосиф Бродский — В темноте у окна: читать стих, текст стихотворения полностью

В темноте у окна,

на краю темноты

полоса полотна

задевает цветы.

И, как моль, из угла

устремляется к ней

взгляд, острей, чем игла,

хлорофилла сильней.

❉❉❉❉

Оба вздрогнут — но пусть:

став движеньем одним,

не угроза, а грусть

устремляется к ним,

и от пут забытья

шорох век возвратит:

далеко до шитья

и до роста в кредит.

❉❉❉❉

Страсть — всегда впереди,

где пространство мельчит.

Сзади прялкой в груди

Ариадна стучит.

И в дыру от иглы,

притупив острие,

льются речки из мглы,

проглотившей ее.

❉❉❉❉

Засвети же свечу

или в лампочке свет.

Темнота по плечу

тем, в ком памяти нет,

кто, к минувшему глух

и к грядущему прост,

устремляет свой дух

в преждевременный рост.

❉❉❉❉

Как земля, как вода

под небесною мглой,

в каждом чувстве всегда

сила жизни с иглой.

И, невольным объят

страхом, вздрогнет, как мышь,

тот, в кого ты свой взгляд

из угла устремишь.

❉❉❉❉

Засвети же свечу

на краю темноты.

Я увидеть хочу

то, что чувствуешь ты

в этом доме ночном,

где скрывает окно,

словно скатерть с пятном

темноты, полотно.

❉❉❉❉

Ставь на скатерть стакан,

чтоб он вдруг не упал,

чтоб сквозь стол-истукан,

словно соль, проступал,

незаметный в окно,

ослепительный Путь —

будто льется вино

❉❉❉❉

Ветер, ветер пришел,

шелестит у окна.

Укрывается ствол

за квадрат полотна.

И трепещут цветы

у него позади

на краю темноты,

словно сердце в груди.

❉❉❉❉

Натуральная тьма

наступает опять,

как движенье ума

от метафоры вспять,

и сиянье звезды

на латуни осей

глушит звуки езды

по дистанции всей.

❉❉❉❉

1961(?)

❉❉❉❉

«Засвети же свечу на краю темноты…» — ГлагоL

24 мая исполнилось бы 80 лет русскому и американскому поэту, лауреату Нобелевской премии Иосифу Бродскому (1940-1996).

Биография Бродского складывалась, словно по заказу. Родился в одном из красивейших городов мира, прошёл через все чистилища, которые положены поэтам. Испытал роковую любовь. Поэзию считал «высшей формой речи, нашим генетическим отличием от зверей». В любви к Ленинграду, с его «удивительным чувством пропорций» и «дышащими покоем фасадами», который заставлял «стремиться к порядку в жизни, хотя и безрезультатно», он признается годы спустя, в эмиграции.

Под лучшим в мире флагом

Родился Иосиф Бродский в семье капитана 3-го ранга ВМФ СССР Александра Бродского, военкора, после войны работавшего в фотолаборатории Военно-морского музея. Раннее детство пришлось на годы войны, в 1942 году после блокадной зимы мать увезла ребёнка в эвакуацию в Череповец. В Ленинград вернулись лишь в 1944-м. Со школами у мальчишки не складывалось, сменил их несколько. Безуспешно поступал в морское училище и школу подводников.

Эстетические взгляды поэта формировались в Ленинграде 40-50-х — с его домами, пострадавшими от бомбёжек, с окраинами, бесконечной водой и отражениями в ней. На всю жизнь у Иосифа сохранились впечатления от прогулок по Военно-морскому музею: «Уж не знаю, откуда взялись у меня замечательные чувства к морскому флоту, но тут и детство, и отец, и родной город… Как вспомню Андреевский флаг — голубой крест на белом полотнище… Лучшего флага на свете нет!»

«У каждого свой храм!»

Самым говорящим высказыванием Бродского считаю вот это: «Я всегда верил, что человека определяет не раса, религия, география или гражданство. Прежде всего человеку нужно спрашивать себя: «Трус ли я? Или я благородный человек? Или я лжец?» И тому подобное». Но власть к стихам поэта изначально относилась настороженно, в «Пилигримах» (1958) и «Одиночестве» (1959) он пытался ответить, почему так.

Прежде всего человеку нужно спрашивать себя: «Трус ли я? Или я благородный человек? Или я лжец?» И тому подобное». Но власть к стихам поэта изначально относилась настороженно, в «Пилигримах» (1958) и «Одиночестве» (1959) он пытался ответить, почему так.

В Ленинграде о Бродском заговорили в начале 1960-х, когда он выступил на поэтическом турнире в ДК имени Горького, с участием Глеба Горбовского, Александра Кушнера, Виктора Сосноры. Николай Рубцов так отозвался в письме: «Конечно же, были поэты и с декадентским душком. Например, Бродский. Взявшись за ножку микрофона обеими руками и поднеся его вплотную к самому рту, он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал: «У каждого свой хрлам! У каждого свой грлоб!» Шуму было! Одни кричат: «При чем тут поэзия?! Долой его!» Другие вопят: «Бродский, ещё!»

Тогда же Иосиф начал общаться с поэтом Евгением Рейном, который представил его Анне Ахматовой. Анна Андреевна стала главным критиком и учителем молодого поэта. «Фраза Ахматовой «Вы сами не понимаете, что написали» — после чтения «Большой элегии Джону Донну», — писал Лев Лосев, — вошла в персональный миф Бродского как момент инициации». Говоря о стихах нового гения, отмечали влияние Цветаевой, Мандельштама, Пастернака.

Анна Андреевна стала главным критиком и учителем молодого поэта. «Фраза Ахматовой «Вы сами не понимаете, что написали» — после чтения «Большой элегии Джону Донну», — писал Лев Лосев, — вошла в персональный миф Бродского как момент инициации». Говоря о стихах нового гения, отмечали влияние Цветаевой, Мандельштама, Пастернака.

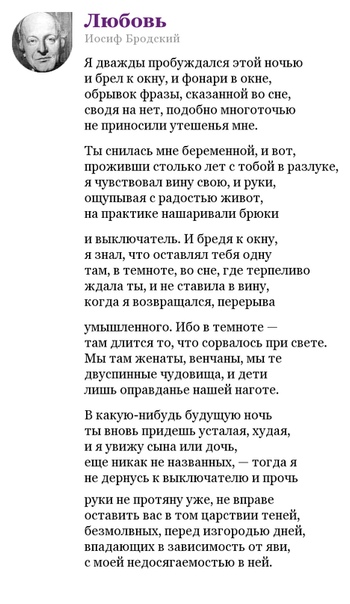

События последнего десятилетия в Союзе — до самого отъезда в эмиграцию в 1972 году для Бродского были спрессованы в настоящую «книгу жизни». В 1962-м он встретил художницу Марианну Басманову, которой спустя двадцать лет перепосвятил всю любовную лирику: «Новые стансы к Августе» (США, Мичиган: Ardis, 1983). Несравненная «М.Б.» стала Августой всей его жизни, что поэт предугадал уже в первых посвящениях — «Я обнял эти плечи и взглянул…», «Ни тоски, ни любви, ни печали…», «Загадка ангелу». Лев Лосев назвал стихи, посвящённые Марианне, «горнилом, в котором выплавилась поэтическая личность Бродского». Молодые люди состояли в бурных отношениях, одно время жили вместе. В 1968 году у них родился сын Андрей, но после рождения ребёнка они расстались. Последнее стихотворение с посвящением «М.Б.» датировано 1989 годом, но в переписка их оборвалась лишь за год до ухода поэта.

Молодые люди состояли в бурных отношениях, одно время жили вместе. В 1968 году у них родился сын Андрей, но после рождения ребёнка они расстались. Последнее стихотворение с посвящением «М.Б.» датировано 1989 годом, но в переписка их оборвалась лишь за год до ухода поэта.

Биография для «рыжего»

29 ноября 1963 года в «Вечернем Ленинграде» появилась статья, где Бродского клеймили за «паразитический образ жизни», «формализм» и «упадничество». После выступления Хрущева на пленуме ЦК КПСС в обществе начали борьбу с «нравственными калеками и нытиками», а Бродского уже задерживали за публикацию в самиздатовском «Синтаксисе». На сей раз «доказательством» служили строки из чужих стихов, а также — искажённые — из его поэмы. Но главное, никто не желал принимать во внимание, что именно в это время Иосиф начал зарабатывать литературным трудом: в журнале «Костёр» была напечатана «Баллада о маленьком буксире», Ленинградской студией ТВ по ней был принят к постановке сценарий документального фильма, в издательстве «Художественная литература» вышли его переводы кубинских и югославских поэтов, был подписан новый договор.

Статья в «вечёрке» оказалась сигналом. Друзья спрятали поэта в психиатрической больнице в Москве, но он попросил его вызволить, а через несколько дней после возвращения в Ленинград попытался перерезать себе вены. Разрыв с Марианной Басмановой перекрыл для него все эмоции. А дальше пошло по накатанной: 8 января 1964-го в «вечёрке» опубликовали письма «возмущённых читателей», и 13 февраля Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. В камере у него случился сердечный приступ, и с этого времени стенокардия стала его постоянной спутницей.

О подробностях судебного процесса мир узнал из записей московской журналистки Фриды Вигдоровой. Изложенный в них диалог судьи с обвиняемым вполне сгодился бы для пьесы абсурда. Доводы защиты — поэта Натальи Грудининой и переводчиков Ефима Эткинда и Владимира Адмони, что переводы Бродского высокопрофессиональны, и литературный труд нельзя приравнивать к тунеядству, не были приняты. Высказывания свидетелей обвинения — рабочего-трубоукладчика, пенсионера, завхоза, военного, преподавателя марксизма-ленинизма, стихов не читавших, а главное — представителя Союза писателей, оказались куда более «убедительными». Иосифа Бродского приговорили пяти годам принудительного труда в отдалённой местности. Именно тогда Анна Ахматова горько пошутила — «Какую биографию, однако, делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял».

Высказывания свидетелей обвинения — рабочего-трубоукладчика, пенсионера, завхоза, военного, преподавателя марксизма-ленинизма, стихов не читавших, а главное — представителя Союза писателей, оказались куда более «убедительными». Иосифа Бродского приговорили пяти годам принудительного труда в отдалённой местности. Именно тогда Анна Ахматова горько пошутила — «Какую биографию, однако, делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял».

Солнце над Норенской

В деревне Норенской Архангельской области, воображая себя персонажем Роберта Фроста, поэт провёл более полутора лет. Занимался тяжёлыми работами в совхозе, например, тягал с напарником с поля, с которого только что вывезли срубленный лес, огромные, в человеческий рост, валуны, и, пойми их, поэтов, называл это время самым лучшим в своей жизни. Наверное, потому, что в эту архангельскую глушь, где он читал английских поэтов, и куда к нему время от времени наведывались из Коноши милицейские чины, обыскивали избу, а потом они мирно распивали бутылку водки, приезжала его возлюбленная Марианна, которой он посвящал лучшие строки.

И сидеть бы Бродскому весь срок в этой Норенской, если бы не заступничество писателей — Маршака, Чуковского, Твардовского, Германа, а также Дмитрия Шостаковича. Поэта освободили в сентябре 1965-го. И интересно было бы узнать, как его оппонентам такое признание: «Эта деревня дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ, поскольку, когда в шесть утра идёшь по полю на работу, и встаёт солнце, и на дворе зима, осень или весна, начинаешь понимать, что в то же самое время половина жителей страны, половина народа делает то же самое. И это даёт прекрасное ощущение связи с народом».

Эмиграция против неволи

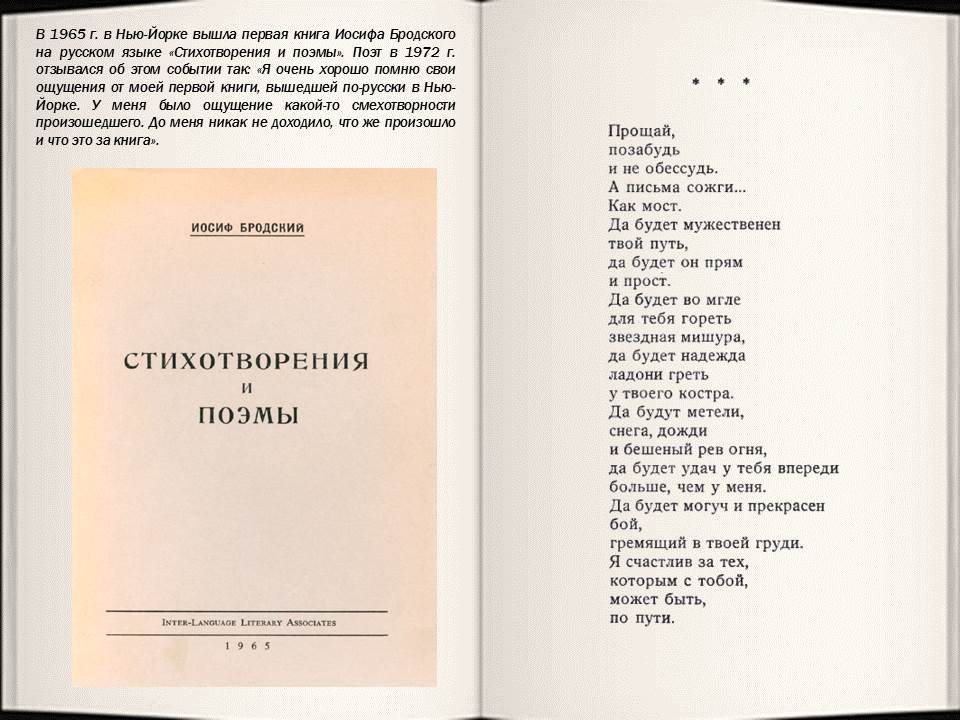

В 1965 году в США, ещё без участия Бродского, вышел первый сборник его стихов, а в 1970-м уже авторизованное издание — «Остановка в пустыне». И хотя поэта пристроили на работу при Союзе писателей, на родине печатали только его детские стихи. Следили за перепиской с зарубежными славистами, а в мае 1972-го предложили эмигрировать, во избежание новых арестов. Визу оформили за 12 дней, и 4 июня 1972 года Иосиф Бродский вылетел в Вену.

Визу оформили за 12 дней, и 4 июня 1972 года Иосиф Бродский вылетел в Вену.

На Западе эмигранту предложили работать со студентами Мичиганского, Колумбийского и Нью-Йоркского университетов, преподавал историю русской литературы и поэзии. Участвовал в Международном поэтическом фестивале в Лондоне. В 1977-м получил американское гражданство. В эмиграции при жизни Бродского было издано пять поэтических сборников, но более всего поэт прославился как эссеист. Образцом его русскоязычного творчества считаются сборники «Часть речи» (1977) и «Урания» (1987). Сам о себе Иосиф Александрович говорил, что он «русский поэт, англоязычный эссеист и американский гражданин».

В 1987 году Иосиф Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «За всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Спустя четыре года его избрали поэтом-лауреатом США, и он занял пост консультанта Библиотеки Конгресса. Бродский стал инициатором программы «Американская поэзия и грамотность», суть которой в распространении среди публики поэтических сборников в дешёвых переплётах. Часть денег от Нобелевской премии поэт вложил в проект «Русский самовар». Совладельцами ресторана, ставшего настоящей достопримечательностью «русского» Нью-Йорка, были Роман Каплан и Михаил Барышников.

Бродский стал инициатором программы «Американская поэзия и грамотность», суть которой в распространении среди публики поэтических сборников в дешёвых переплётах. Часть денег от Нобелевской премии поэт вложил в проект «Русский самовар». Совладельцами ресторана, ставшего настоящей достопримечательностью «русского» Нью-Йорка, были Роман Каплан и Михаил Барышников.

С началом перестройки в Советском Союзе стали печатать стихи поэта, а потом и книги. В 1985–1989 годах Бродский написал цикл «Памяти отца», «Представление» и эссе «Полторы комнаты», выразив всю боль человека, который не смог проводить в последний путь родителей. Отец с матерью 12 раз подавали прошение, сын перенёс четыре инфаркта, ходатайствовала об их приезде и клиника, но их так и не пустили в США. С 2005 года в Питере стоит памятник Бродскому. Музея в доме Мурузи, где жила семья, до сих пор нет.

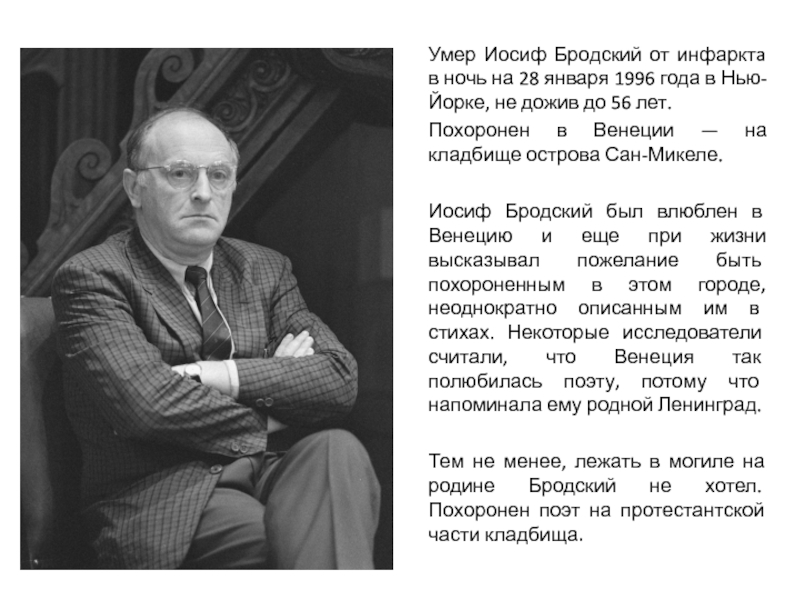

В 1990 году поэт женился на итальянке с русскими корнями Марии Соццани, свою дочь, родившуюся три года спустя, родители назвали Анной. А в январе 1996-го Иосифа Бродского не стало, пятый инфаркт оказался роковым. Его похоронили на острове Сан-Микеле в Венеции.

А в январе 1996-го Иосифа Бродского не стало, пятый инфаркт оказался роковым. Его похоронили на острове Сан-Микеле в Венеции.

Будучи на фестивале в Венеции, мы с коллегой посетили эту скромную могилу, неподалёку от пристанищ Дягилева и Стравинского, с годами она становится все более тенистой от зелени. Люди оставляют там камешки, письма, стихи, карандаши, фотографии, сигареты и виски. Мы не знаем, какие строки всплывают в их памяти чаще других, — «Засвети же свечу\на краю темноты.\Я увидеть хочу\то, что чувствуешь ты»,\»Мира и горя мимо,\мимо Мекки и Рима,\синим солнцем палимы,\идут по земле пилигримы«\ или вот эти, неожиданно ставшие суперпопулярными, в связи с эпидемией, — «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.\Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?..» Следуя надписи на обороте памятника –«Letum non omnia finit», поистине «Не всё кончается со смертью» (лат.)

Автор: Нина Катаева

Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты.

.. — НаходитьВ один прекрасный момент я увидела свою беззаботную детско-юношескую жизнь со стороны. Собственно, увидела я, что моя беззаботность была обусловлена заботами моей мамы. Я не спрашивала, а она сама никогда не рассказывала, да и некогда ей было, как ей удаётся растить троих детей одной, дать всем хорошее образование, помогать в воспитании внуков. Жаль, что не интересовалась этими вопросами, пока была возможность. Многое бы узнала о жизни и о том, что остаётся за кадром, другую сторону своей беззаботности. Мама была между мной и миром бухтой, которая защищала от невзгод и неудач, смягчала удары и находила компромиссы там, где я наломала бы дров. И, возможно, её уход был и ради того, чтобы жизнь начала обучать меня напрямую, без посредников. В каких-то областях жизни так и происходит, я стою на краю сама и отвечаю за себя и за тех, кого отпустить в свободное плавание время ещё не пришло, а в каких-то областях своей жизни я чувствую то, чем обходится моя «беззаботность» моим близким, моим друзьям, просто знакомым.

.. — НаходитьВ один прекрасный момент я увидела свою беззаботную детско-юношескую жизнь со стороны. Собственно, увидела я, что моя беззаботность была обусловлена заботами моей мамы. Я не спрашивала, а она сама никогда не рассказывала, да и некогда ей было, как ей удаётся растить троих детей одной, дать всем хорошее образование, помогать в воспитании внуков. Жаль, что не интересовалась этими вопросами, пока была возможность. Многое бы узнала о жизни и о том, что остаётся за кадром, другую сторону своей беззаботности. Мама была между мной и миром бухтой, которая защищала от невзгод и неудач, смягчала удары и находила компромиссы там, где я наломала бы дров. И, возможно, её уход был и ради того, чтобы жизнь начала обучать меня напрямую, без посредников. В каких-то областях жизни так и происходит, я стою на краю сама и отвечаю за себя и за тех, кого отпустить в свободное плавание время ещё не пришло, а в каких-то областях своей жизни я чувствую то, чем обходится моя «беззаботность» моим близким, моим друзьям, просто знакомым. Я знаю.

Я знаю.Кто к минувшему глух

и к грядущему прост,

устремляет свой слух

в преждевременный рост.

Как земля, как вода

под небесною мглой,

в каждом чувстве всегда

сила жизни с иглой.

И невольным объят

страхом, вздрогнет, как мышь,

тот, в кого ты свой взгляд устремишь,

из угла устремишь.

Засвети же свечу

на краю темноты.

Я увидеть хочу

то, что чувствуешь ты.

В этом доме ночном,

где скрывает окно,

словно скатерть с пятном,

темноты полотно.

Ставь на скатерть стакан,

чтоб он вдруг не упал,

чтоб сквозь стол-истукан,

словно соль проступал,

незаметный в окне,

ослепительный путь —

будто льется вино

и вздымается грудь.

Ветер, ветер пришёл,

шелестит у окна,

укрывается стол

за квадрат полотна,

и трепещут цветы

у него позади,

на краю темноты,

словно сердце в груди.

И чернильная тьма

наступает опять,

как движенье ума

отметается вспять,

и сиянье звезды

на латуни осей

глушит звуки езды

на дистанции всей.

Иосиф Бродский

Засвети же свечу на краю темноты Я

«Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты. . . »

Иосиф Бродский На титульном листе Ты, кажется, искал здесь? Не ищи. Гремит засов у входа неизменный. Не стоит подбирать сюда ключи. Не тут хранится этот клад забвенный. Всего и блеску, что огонь в печи. Соперничает с цепью драгоценной цепь ходиков стенных. И, непременный, горит фонарь под окнами в ночи. Свет фонаря касается трубы. И больше ничего здесь от судьбы действительной, от времени, от века. И если что предполагает клад, то сам засов, не выдержавший взгляд пришедшего с отмычкой человека. 1962

Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос Бог сохраняет все; особенно — слова прощенья и любви, как собственный свой голос.

Разговор с богом

Урания – богиня астрономии Клио – богиня истории

Андрей Битов Яков Гордин Александр Кушнер Глеб Горбовский Сергей Довлатов Даниил Гранин

4 -я страница

Стих про время

• Надцатое мартобря

• Надцатое мартобря

• «Смерть – это зеркало, что не лжёт. » ( «Письмо в бутылке» ). • «Ночь над морем отличается от ночи // над всякой сушею примерно также, // как в зеркале встречающийся взгляд — // от взгляда на другого человека» ( «Посвящается Ялте» ). • «Это – конец вещей, это – в конце пути // зеркало, чтоб войти» ( «Торс» ). • «Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме // на его лице, у него в уме // ничего, кроме ряби» ( «Колыбельная Трескового Мыса» ). • «Специальное зеркало, разглаживающее морщины, // каждый год дорожает» ( «Письма династии Минь» ). • «Сколько в зеркало ни смотрись, // оно эха не даст» ( «Полдень в комнате» ). • «Разница между зеркалом, в которое вы глядидесь, // и теми, кто вас не помнит, тоже невелика» ( «Август» ).

» ( «Письмо в бутылке» ). • «Ночь над морем отличается от ночи // над всякой сушею примерно также, // как в зеркале встречающийся взгляд — // от взгляда на другого человека» ( «Посвящается Ялте» ). • «Это – конец вещей, это – в конце пути // зеркало, чтоб войти» ( «Торс» ). • «Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме // на его лице, у него в уме // ничего, кроме ряби» ( «Колыбельная Трескового Мыса» ). • «Специальное зеркало, разглаживающее морщины, // каждый год дорожает» ( «Письма династии Минь» ). • «Сколько в зеркало ни смотрись, // оно эха не даст» ( «Полдень в комнате» ). • «Разница между зеркалом, в которое вы глядидесь, // и теми, кто вас не помнит, тоже невелика» ( «Август» ).

Стансы городу красивые виды Петербурга

Приветственная песня Иосифа Бродского

Вот твоя мама, вот твой папа.

Добро пожаловать в их плоть и кровь.

Почему ты такой грустный?

Вот твоя еда, вот твоя выпивка.

Также некоторые мысли, если вы хотите подумать.

Добро пожаловать во все.

Вот ваш практически чистый лист.

Добро пожаловать, хоть уже и поздно.

В любом случае добро пожаловать.

____

Вот твоя зарплата, вот твоя квартплата.

Деньги — пятый элемент природы.

Добро пожаловать в каждый цент.

Вот ваш рой и ваш огромный улей.

Добро пожаловать в место с его примерно пятью

миллиард как ты жив.

Добро пожаловать в телефонную книгу, в которой указано ваше имя.

Цифры — секретная цель демократии.

Добро пожаловать в вашу претензию на славу.

____

Вот твой брак, а вот и развод.

Теперь это порядок, который нельзя изменить.

Добро пожаловать в него; до вашего,

Вот твой клинок, вот твое запястье.

Добро пожаловать в игру своего собственного террориста;

назовите это своим Ближним Востоком.

Вот твое зеркало, твой блеск зубов.

Вот вам во сне осьминог.

Почему ты пытаешься кричать?

____

Вот ваш кукурузный початок, ваш телевизор.

Ваш кандидат расстроен.

Добро пожаловать в то, что он сказал.

Вот ваше крыльцо, смотрите, как проезжают машины.

Вот тебе виноватый глаз твоей срущей собаки.

Добро пожаловать на его алиби.

Вот твои цикады, потом синица,

сухая слеза луковицы в лимонном чае.

Добро пожаловать в бесконечность.

____

Вот ваши таблетки на пластиковом лотке,

ваш разочаровывающий, четкий рентгеновский снимок.

Добро пожаловать на молитву.

Вот ваше кладбище, ухоженная долина.

Добро пожаловать в голос, который говорит: «Аминь».

Конец веревки, старик.

Вот ваша воля, а вот несколько

берущие. Вот и пустая скамья.

Вот и жизнь после тебя.

____

А вот и ваши звезды, которые все еще остаются яркими

на сиянии, как будто тебя никогда не было.

Они могут быть правы, старый боб.

Вот твоя загробная жизнь, без следа

о вас, особенно о вашем лице.

Добро пожаловать, и называйте это космосом.

Добро пожаловать туда, где нельзя дышать.

Таким образом, пространство будет напоминать то, что внизу,

а Сатурн держит венок.

Судебный процесс над Иосифом Бродским

Вот отрывки из двух судебных заседаний по делу Бродского в марте и феврале 1964 года, записанные Фридой Вигдоровой, членом Союза писателей Ленинграда, которая была так шокирована происходящим. что она разрешила вывозить свои записи из страны.Перевод был сделан Коллером Боуэном для «Нового лидера» и опубликован в номере журнала 31 августа 1964 года.

что она разрешила вывозить свои записи из страны.Перевод был сделан Коллером Боуэном для «Нового лидера» и опубликован в номере журнала 31 августа 1964 года.

СУДЬЯ: Чем вы занимаетесь?

БРОДСКИЙ: Я пишу стихи. Я перевожу. Я предполагаю . . .

СУДЬЯ: Никаких дел «я полагаю». Встать прямо! Не прислоняйтесь к стене! Посмотри на суд! Отвечайте в суд должным образом! (Мне) Немедленно прекратите делать записи, или я вышвырну вас из зала суда! (Бродскому) У вас есть постоянная работа?

БРОДСКИЙ: Я думал, это постоянная работа.

СУДЬЯ: Отвечай точно!

БРОДСКИЙ: Я писал стихи. Думал, напечатают. Я предполагаю . . .

СУДЬЯ: Нас не интересует то, что вы «предполагаете». Ответ, почему ты не работал.

БРОДСКИЙ: Я работал. Я писал стихи.

СУДЬЯ: Нас это не интересовало. Нам интересно знать, с каким учреждением вы были связаны.

БРОДСКИЙ: У меня были договоренности с издательством.

СУДЬЯ: У вас было достаточно договоров на жизнь? Перечислите их, какие они были, дату и сколько денег.

БРОДСКИЙ: Точно не помню. Все соглашения находятся в руках моего юриста.

СУДЬЯ: Я вас спрашиваю.

БРОДСКИЙ: В Москве вышли две книги с моими переводами. . . (Перечисляет.)

СУДЬЯ: Как долго вы проработали?

БРОДСКИЙ: Примерно. . .

СУДЬЯ. Нас не интересует «приблизительно»!

БРОДСКИЙ: Пять лет.

СУДЬЯ: Где вы работали?

БРОДСКИЙ: На заводе.С геологическими группами. . .

СУДЬЯ: Как долго вы проработали на заводе?

БРОДСКИЙ: Год.

СУДЬЯ: Что делает?

БРОДСКИЙ: Я был фрезеровщиком.

СУДЬЯ: А вообще по какой специальности вы?

БРОДСКИЙ: Я поэт, переводчик поэтов.

СУДЬЯ: А кто сказал, что вы поэт? Кто причислял вас к числу поэтов?

БРОДСКИЙ: Никого. (Нежелательно) И кто включил меня в число людей человеческого рода?

СУДЬЯ: Вы это изучали?

БРОДСКИЙ: Что?

СУДЬЯ: Быть поэтом? Вы не пытались закончить среднюю школу там, где они готовятся. . . где учат. .

. . где учат. .

БРОДСКИЙ: Я не думал, что ты можешь получить это из школы.

СУДЬЯ: Как же тогда?

БРОДСКИЙ: Думаю, что да. . (смущенный) . . . исходит от Бога. .

* * *

СУДЬЯ:. . . . Гражданин Бродский, с 1956 года вы 13 раз меняли работу. Ты год проработал на фабрике, а потом полгода не работал. Летом вы были в геологической экспедиции, а потом четыре месяца не работали. . . (Она перечисляет места, где он работал, и интервалы между работами.) Объясните суду, почему вы не работали в периоды и почему вели паразитический образ жизни.

БРОДСКИЙ: Я работал в перерывах. Я сделал именно то, что делаю сейчас. Я писал стихи.

СУДЬЯ: То есть вы написали свои так называемые стихи? Но что толку от частой смены работы?

БРОДСКИЙ: Я начал работать в 15 лет. «Мне все было интересно. Я сменил работу, потому что хотел узнать как можно больше о жизни и людях.

СУДЬЯ: А что хорошего вы сделали для своей страны?

БРОДСКИЙ: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден . . . Я верю, что то, что я написал, будет полезно людям не только сейчас, но и будущим поколениям.

Это моя работа. Я убежден . . . Я верю, что то, что я написал, будет полезно людям не только сейчас, но и будущим поколениям.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ: Послушайте! Какое воображение!

ДРУГОЙ ГОЛОС: Он поэт. Он должен так думать.

СУДЬЯ: Итак, вы думаете, что ваши так называемые стихи полезны людям?

БРОДСКИЙ: Почему вы называете их моими «так называемыми» стихотворениями?

СУДЬЯ: Мы называем их вашими «так называемыми» стихотворениями, потому что у нас нет другого представления о них.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОКУРОР СОРОКИН: Вы говорите о будущих поколениях. Что ты? Вы чувствуете, что люди вас сейчас не понимают?

БРОДСКИЙ: Я этого не говорил. Просто мои стихи еще не опубликованы и люди их не знают.

СОРОКИН: Считаете ли вы, что если бы они были известны, их бы признали? БРОДСКИЙ: Да.

СОРОКИН: Вы говорите, что у вас широко развитое любопытство. Почему вы не хотели служить в Советской Армии?

БРОДСКИЙ: Я не буду отвечать на такие вопросы.

СУДЬЯ: Ответить!

БРОДСКИЙ: Меня уволили с военной службы. Это не был случай «нежелания» служить; Меня отложили. Это другое дело. Меня дважды задерживали. В первый раз из-за болезни отца, во второй — из-за моей болезни.

* * *

ОБОРОНА: Оценивали ли ваши стихи специалисты?

БРОДСКИЙ: Да. Чуковский и Маршак отзывались о моих переводах лучше, чем я того заслуживаю.

ОБОРОНА: Были ли у вас связи с переводческим отделением Союза писателей?

БРОДСКИЙ: Да, я появился в антологии «Впервые на русском» и читал переводы с польского.

СУДЬЯ: (Обращаясь к защите) Вы должны спросить его о его полезной работе, а вместо этого вы спрашиваете его о его публичных выступлениях.

ОБОРОНА: Его переводы составляют его полезную работу.

СУДЬЯ: Было бы лучше, Бродский, если бы вы объяснили суду, почему вы не работали в перерывах между работами.

БРОДСКИЙ: Я работал. Я писал стихи.

СУДЬЯ: Но это не мешало вам работать.

БРОДСКИЙ: Но я работал.Я писал стихи.

СУДЬЯ: Но есть люди, которые работают на заводах и пишут стихи. Что вам мешало это сделать?

БРОДСКИЙ: Но не все люди одинаковые. Даже цвет их волос, выражение лиц.

СУДЬЯ: Это не ваше открытие. Все это знают. Но объясните нам, скорее, как мы должны оценивать ваше участие в нашем великом прогрессивном движении к коммунизму.

БРОДСКИЙ: Строительство коммунизма — это не только стояние у верстака или вспашка поля.Это также и в интеллектуальном труде. . .

СУДЬЯ: Оставьте эти громкие фразы! Расскажите, скорее, о том, как вы планируете организовать свою трудовую деятельность на будущее.

БРОДСКИЙ: Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит общепринятым нормам, то беру постоянную работу и все равно буду писать стихи.

* * *

РАЗГОВОРЫ В СУДЕБНОЙ ЗАЛ: Писатели! Их всех надо выбросить!

Интеллигенция! Они поставили себя нам на шею!

Так что с интеллигенцией? Разве они не работают? Они тоже работают.

Что ты имеешь в виду? Вы не видели, как они работают? Они используют чужой труд! Я тоже сделаю подстрочный перевод и начну переводить стихи!

Вы знаете, что такое межлинейный перевод? Вы знаете, как поэт работает с подстрочным переводом?

Подумать только — большое дело!

Я знаю Бродского. Он хороший парень и хороший поэт.

Он антисоветский! Вы слышали, что сказал прокурор?

А вы слышали, что сказал защитник?

Защитник говорил о деньгах, а прокурор сделал это напрасно, так что прокурор прав.

Конечно. Адвокаты просто хотят получить как можно больше денег. Их не волнует, что они говорят, просто они получают деньги в свои карманы.

Вы несете чушь.

Давай, противно! Я позову сюда охрану!

СУД ВОЗВРАЩАЕТСЯ И СУДЬЯ ЗАЧИТАЕТ ПРИГОВОР: Бродский систематически не выполняет обязанности советского гражданина в отношении своего личного благополучия и производства материальных благ, о чем свидетельствует его частая смена места работы. Он был предупрежден агентством M.G.B. (Министерство национальной безопасности) в 1961 году и милицией в 1962 году. Он обещал устроиться на постоянную работу, но не принимал никаких решений, он продолжал не работать, он писал и читал свои декадентские стихи на вечерних собраниях. Из отчета комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не поэт. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применит Указ от 4 февраля 1961 года: отправить Бродского в отдаленную местность на пять лет принудительных работ.

Он был предупрежден агентством M.G.B. (Министерство национальной безопасности) в 1961 году и милицией в 1962 году. Он обещал устроиться на постоянную работу, но не принимал никаких решений, он продолжал не работать, он писал и читал свои декадентские стихи на вечерних собраниях. Из отчета комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не поэт. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применит Указ от 4 февраля 1961 года: отправить Бродского в отдаленную местность на пять лет принудительных работ.

Слишком много кофе с великим русским поэтом Иосифом Бродским | Поэзия

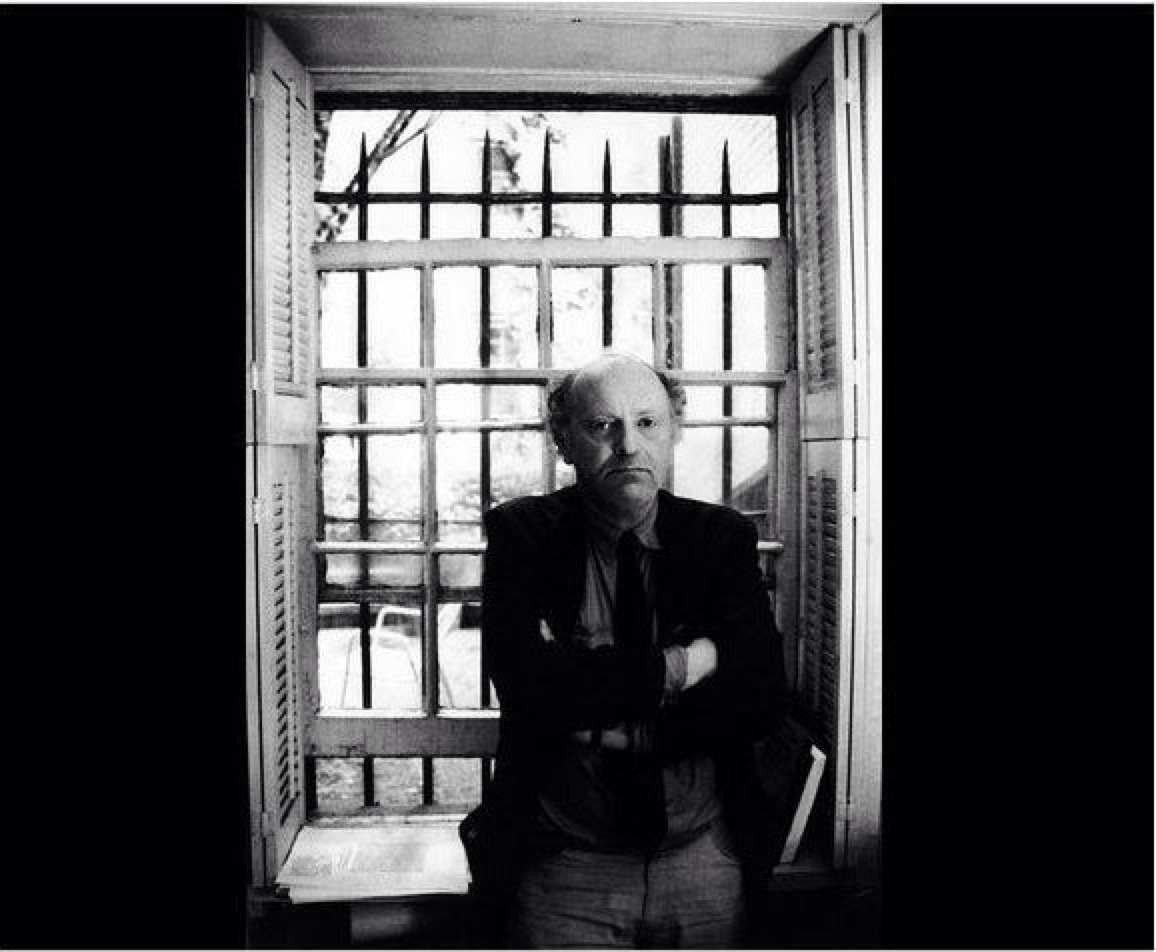

Впервые я встретил поэта Иосифа Бродского на обеде в Нью-Йорке в начале осени 1974 года. Я только что сбежал из Советского Союза, а его изгнали из страны двумя годами ранее. После обеда мы пошли в кафе в Гринвич-Виллидж. Я помню, как пил столько эспрессо — к чему я не привык — что после этого не мог заснуть из-за сердцебиения.

На самом деле сердцебиение произошло не только из-за кофе. «Я думаю, нам есть о чем поговорить», — сказал Джозеф. Мы сделали. Мы оба приехали из Ленинграда, у нас было много друзей, знакомых и общего опыта. Мы говорили о том, где я жил за 10 лет в Ленинграде, и Иосиф знал каждую точку. Он был очарован архитектурой — в частности, каналами, арками, мостами и итальянскими дворцами Ленинграда, преломленными в абстракцию рябью Невы. Помню, как он приподнял брови, когда я сказал, что моя последняя квартира была недалеко от Эрмитажа, через реку Мойку от дома, где жил и умер Пушкин.Он сказал с иронической ухмылкой: «И мы оставили всю эту красоту…»

«Я думаю, нам есть о чем поговорить», — сказал Джозеф. Мы сделали. Мы оба приехали из Ленинграда, у нас было много друзей, знакомых и общего опыта. Мы говорили о том, где я жил за 10 лет в Ленинграде, и Иосиф знал каждую точку. Он был очарован архитектурой — в частности, каналами, арками, мостами и итальянскими дворцами Ленинграда, преломленными в абстракцию рябью Невы. Помню, как он приподнял брови, когда я сказал, что моя последняя квартира была недалеко от Эрмитажа, через реку Мойку от дома, где жил и умер Пушкин.Он сказал с иронической ухмылкой: «И мы оставили всю эту красоту…»

Джозеф внимательно слушал. Он посмотрел вам прямо в глаза, как будто он искал истину во взгляде говорящего. Я полагаю, он был. Я думаю, что он был настроен таким образом — наблюдать за поведением людей, просеивать его через свой интеллект, а затем преобразовывать в слова. В тот вечер у него, должно быть, был хороший материал, потому что он заставил меня опробовать мой тогда ужасный английский на официанте-греке, который столкнулся с такими же трудностями — своего рода лингвистический язык для всех, который Джозефу, казалось, нравился.

Наш разговор не прекращался. В течение последующих 20 с лишним лет мы разговаривали каждую неделю — в последний раз он звонил, чтобы поздравить меня с днем рождения 27 января 1996 года. Через несколько часов он умер.

Встреча с Джозефом оказала на меня огромное влияние. Я знал его стихи и восхищался им, хотя его стихи не публиковались в СССР и распространялись только подпольно. Он один из немногих, а может быть, единственный поэтов советского поколения наравне с «великолепной четверкой» дореволюционной: Мандельштам, Ахматова, Пастернак и Цветаева.

Помимо радости встречи и дружбы с великим поэтом, появление Иосифа в моей жизни означало руководство во всем, от простых повседневных дел до более серьезных моральных проблем. Я был молод и новичком на Западе, и Джозеф оказал большое влияние на мое отношение к жизни. Он стал в каком-то смысле моим моральным компасом. Мы во многом разошлись — Джозеф был стойким консерватором как в эстетических, так и в политических вопросах, я — либерал. Тем не менее, как бы претенциозно это ни звучало, если я и обладаю определенной моральной стойкостью, то это благодаря ему.

Тем не менее, как бы претенциозно это ни звучало, если я и обладаю определенной моральной стойкостью, то это благодаря ему.

Михаил Барышников выступит в Великобритании на премьере спектакля Бродский / Барышников в Театре Аполлона с 3 по 7 мая ( nimaxtheatres.com )

Смерть поэта-лауреата (19 февраля 1996 г.)

Иосиф Бродский, 55 лет, поэт-консультант Библиотеки 1991-92 гг. Поэзия умер от сердечного приступа 28 января в своем доме в Нью-Йорке.

Родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Бродский окончил школу в 15 лет и начал работать разнорабочим и торговым моряком, пока писать стихи. Он выучил английский, переведя стихи Роберта. Фрост и Джон Донн.

Он был известным подпольным поэтом, его стихи копировали рука, переданная и в конце концов увиденная советскими властями.

В 1964 году, после судебного разбирательства в советском суде, режим Брежнева приговорил

его отправили на каторгу в арктический трудовой лагерь под Архангельском. Власти

цитировал его «антисоветские работы», «социальный паразитизм» и «декадентский»

поэзия ».

Власти

цитировал его «антисоветские работы», «социальный паразитизм» и «декадентский»

поэзия ».

Он был изгнан из Советского Союза и приехал в Соединенные Штаты в 1972. Г-н Бродский стал гражданином США в 1977 году. Он был профессором литература в колледже Маунт-Холиок в Саут-Хэдли, штат Массачусетс, и поддерживалась второй дом там.

В 1981 году он получил одну из первых наград Фонда Макартура. Его сборник эссе «Меньше одного» получил Национальную книжную премию за критика в 1986 году.Он получил Нобелевскую премию по литературе 1987 года.

Среди его выживших были его жена Мария, их дочь Анна и сын проживает в россии.

Далее следует дань уважения доктора Биллингтона г-ну Бродскому. Этот кусок был опубликовано в The Washington Post от 30 января

Иосиф Бродский поддержал и продемонстрировал таинственную силу поэзии

как в репрессивной советской культуре, из которой он был сослан, так и в

снисходительная американская культура, к которой он пришел. Он был подлинным

репрезентативной в наше время поэзии как глубокой моральной альтернативы не

просто до жестокости, но и до пошлости и пошлости советской

форма тоталитаризма.

Он был подлинным

репрезентативной в наше время поэзии как глубокой моральной альтернативы не

просто до жестокости, но и до пошлости и пошлости советской

форма тоталитаризма.

Будет ли встреча с прокурором, собирающимся отправить его за наказание русскому северу в 1960-х или оспаривание обязательства российских чиновников, переоснащающих свои коммунистические полномочия, чтобы оставаться у власти в 1990-е годы, поисковая честность Иосифа Бродского никогда не связала поэзию с периодическим баловством с репрессивными авторитет, который многие писатели в советское время считали своим долгом.

Он был покровителем великой петербургской дамы Анны Ахматовой,

и услышать, как он читает ее стихи на русском языке в Библиотеке Конгресса

было опытом заставить волосы встать дыбом, даже если

понимаю русский язык. Иосиф Бродский был воплощением

надежды не только Анны Ахматовой, последней из великого Петербурга

поэты начала века, а также Надежда Мандельштам,

вдова другого великомученика поэта. Оба они видели Иосифа как

часть путеводного света, который может когда-нибудь вернуть Россию к ней

собственные глубокие корни.

Оба они видели Иосифа как

часть путеводного света, который может когда-нибудь вернуть Россию к ней

собственные глубокие корни.

Эти глубокие корни для Иосифа связаны с богатыми гуманистическими традициями. литературного Петербурга, в котором он родился, и иудео-христианского наследия это заново открывалось художниками в поздний имперский период. Возможно Нет стихотворения Иосифа прекраснее, чем его перевод выступления Марии новорожденного Христа в храме «Пророчице Анне», которую Джозеф четко отождествляет себя не только с Анной, матерью Марии, но и с Анной Ахматовой.

Находится под сильным влиянием не только русских традиций, но и английских.

метафизических поэтов от Донна до Одена, Бродский заканчивается изображением

Симеон держит новорожденного ребенка, «чтобы осветить путь, ведущий.

в царство Смерти, / где никогда до этого момента / не было

человеку удалось осветить свой путь. / Факел старика засветился, и

путь стал шире ».

/ Факел старика засветился, и

путь стал шире ».

Джозеф помог поэзии расшириться в Америке в то время, когда поэзия должна была идти в России гораздо более прямым и узким путем.А также ключом к его поэзии была звучность языка, из-за которой он, несомненно, обладал одним из самых чувствительных ушей как у его приемного, так и у его исходный язык. Эссе, написанные им на английском языке: «Меньше одного» и «В полторы комнаты «, представляют собой прекрасное автобиографическое вступление. и объясните, почему он пишет о своих родителях по-английски:

«Я хочу, чтобы английские глаголы движения описывали их движения. Это

не воскресит их, но грамматика английского языка может, по крайней мере, оказаться

лучший выход из дымовых труб государственного крематория, чем

Русский.Писать о них по-русски значило бы только способствовать их развитию.

пленение, сведение их к незначительным, в результате чего механические

уничтожение. … «

… «

Хотя он относился к русскому языку даже глубже, чем к английскому, он был обеспокоен и неоднозначно относился к России и больше не возвращался после он был сослан.

Джозефу было трудно понять, почему поэзия не рисовала

аудитории в Соединенных Штатах, что это было сделано в России.Он гордился

стал американским гражданином в 1977 году (Советский Союз сделал его лицом без гражданства).

после его изгнания в 1972 году) и ценил свободы, которые жизнь в

США предоставлены. Но он считал поэзию «высшим языком языка.

степень зрелости «, и хотел, чтобы все были восприимчивы к этому.

Будучи лауреатом поэт, он предложил недорогие антологии

лучшие американские поэты будут доступны в отелях, аэропортах, больницах.

и супермаркеты.Он думал, что беспокойные или напуганные люди

одинокий или усталый может взять стихи и неожиданно обнаружить, что

другие уже испытывали эти эмоции раньше и использовали их, чтобы отпраздновать

жизнь, а не убежать от нее.

Идея Джозефа была подхвачена — и тысячи таких книг уже факт был размещен там, где люди могут встретить их по нужде или из любопытства.

Собственная поэзия Иосифа варьировалась в широких пределах.Многие его стихи были посвящены другим — Томас Венцлова, Октавио Паз, Роберт Лоуэлл, Дерек Уолкотт, Бенедетта Кравери — и многие другие, идентифицированные только по инициалам.

Джозеф взял темы из римской поэзии и мексиканской литературы. Он преобразовал классические темы в его собственные мощные повествования, создавая хорошие истории, и часто криво смотрит на себя, глядя на других:

Поскольку суровое искусство поэзии требует слов, я угрюмый, глухой и лысеющий посол более или менее / незначительной нации, которая застряла в этой супер / мощи, желая пощадить свой старый мозг, / одеться — в одиночестве — и направляюсь на главную улицу: за вечерней газетой.

— из «Конец прекрасной эпохи», Ленинград, 1969)

Он смешал физическое и метафизическое, место и представления о месте,

сейчас, и в прошлом, и в будущем. Его «Водяной знак» — это дневник.

Венеции, которая упивается всеми остальными изображениями художников прошлого —

на словах, в красках, в музыке.

Его «Водяной знак» — это дневник.

Венеции, которая упивается всеми остальными изображениями художников прошлого —

на словах, в красках, в музыке.

Начинается на платформе станции холодной декабрьской ночью и намного позже. в ноябре на закате «вы чувствуете усталость этого света как он отдыхает в мраморных раковинах Заккарии еще час или около того, пока Земля подставляет светилу другую щеку.Это зима свет в чистом виде. Не несет тепла и энергии, пролив их и оставил их где-то во Вселенной или в близлежащих кучевых облаках. Единственное стремление его частиц — достичь объекта и сделать его большим или большим. маленький, видимый. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, не свет Тьеполо или Тинторетто. И город задерживается в нем, смакуя его прикосновение, ласка бесконечности, откуда она пришла.Объект, после все, это то, что делает бесконечность приватной «.

Джозеф умел быть безумно смешным и ловко ироничным. Он также мог быть

угрюмый и иногда недовольный. Но он всегда был увлечен

поэзия, полезная для молодых поэтов и всегда открытая для растущих талантов. В

поэты, чьими работами он восхищался, являются предметами некоторых из его лучших эссе.

— как свидетельствует его недавнее эссе о Стивене Спендере в New Yorker.

Его новая книга эссе — которую я не видел — О горе и разуме

— видимо добавляет оценки Томаса Харди и Роберта Фроста, которого

он знал и особенно восхищался.Ему нравились те, кто смешивал, как и он, натуральные

пейзажи и метафизический смысл.

Он также мог быть

угрюмый и иногда недовольный. Но он всегда был увлечен

поэзия, полезная для молодых поэтов и всегда открытая для растущих талантов. В

поэты, чьими работами он восхищался, являются предметами некоторых из его лучших эссе.

— как свидетельствует его недавнее эссе о Стивене Спендере в New Yorker.

Его новая книга эссе — которую я не видел — О горе и разуме

— видимо добавляет оценки Томаса Харди и Роберта Фроста, которого

он знал и особенно восхищался.Ему нравились те, кто смешивал, как и он, натуральные

пейзажи и метафизический смысл.

Позднеспелый поэтический язык России от Пушкина до Ахматовой.

был ключом для Иосифа к посткоммунистическому возрождению России. я помню

что он сказал на одной из наших конференций в 1991 году: «Об этом стремительном

распад Империи. Я думаю, он так быстро распался, потому что его фундамент

был менее существенным, чем основа других известных нам империй

с участием. Империи прошлого скреплялись не столько за счет

легионы, но языком ».

Империи прошлого скреплялись не столько за счет

легионы, но языком ».

Его будут помнить как человека, который жил и заботился о языке, который получил Нобелевскую премию за стихи, написанные преимущественно на русском языке, и тем не менее стал со временем как мастер-эссеист, так и поэт-самопровозглашенный английский язык. Мы, знавшие его, не забудем его страсти, его озорной радости. в хорошем рассказе, и его преданность ремеслу и поэзии.Как он сказал в своем вступительном слове в качестве поэта-лауреата в октябре 1991 года:

«Не умея читать и слушать поэтов, общество обрекает себя на

низшие способы артикуляции, у политика, продавца

или шарлатан. … Другими словами, он теряет собственное эволюционное

потенциал. Что отличает нас от остального животного царства

это как раз дар речи. … Поэзия — это не развлечение

и в определенном смысле даже не форма искусства, а наша антропологическая,

генетическая цель, наш эволюционный, лингвистический маяк. «

«

Назад по 19 февраля 1996 г. — Том 55, №3

Меньше одного | Иосиф Бродский

I

По мере сбоев; пытаться вспомнить прошлое — все равно что утверждать, что понимаешь смысл существования. И то и другое заставляет чувствовать себя ребенком, сжимающим баскетбольный мяч: ладони все время соскальзывают.

Я довольно мало помню из своей жизни, и то, что я помню, не имеет большого значения. Большинство мыслей, которые я сейчас вспоминаю как интересные для меня, обязаны своим значением тому времени, когда они возникли.Если что-то не так, то, без сомнения, кто-то выразил их гораздо лучше. Биография писателя написана в его манере речи. Я помню, например, что когда мне было лет десять или одиннадцать, мне пришло в голову, что изречение Маркса о том, что «бытие определяет сознание», было верным только до тех пор, пока сознание не овладело искусством отчуждения; после этого сознание само по себе и может как определять, так и игнорировать бытие. В том возрасте это, несомненно, было открытие, но вряд ли стоит записывать его, и, конечно, это было лучше сказано другими.И действительно ли имеет значение, кто первым расколол мысленную клинопись, прекрасным примером которой является «бытие определяет сознание»?

В том возрасте это, несомненно, было открытие, но вряд ли стоит записывать его, и, конечно, это было лучше сказано другими.И действительно ли имеет значение, кто первым расколол мысленную клинопись, прекрасным примером которой является «бытие определяет сознание»?

Итак, я пишу все это не для того, чтобы внести ясность (такой записи нет, и даже если она есть, она незначительна и, следовательно, еще не искажена), а в основном по обычной причине, почему писатель пишет — чтобы дать толчок или получить поддержку от языка, на этот раз иностранного. То немногое, что я помню, становится еще хуже, если о нем вспоминают на английском.

Для начала мне лучше поверить в свое свидетельство о рождении, в котором указано, что я родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, Россия, как бы я ни ненавидел это название города, который когда-то простые люди называли просто «Питер». — из Петербурга. Есть старый двухстрочный:

Бока народа

Натёр Старый Петр.

В народном опыте город определенно Ленинград; в растущей пошлости содержания он все больше становится Ленинградом.К тому же как слово «Ленинград» для русского уха уже звучит так же нейтрально, как слово «строительство» или «колбаса». И все же я бы предпочел называть его «Питер», потому что я помню этот город в то время, когда он не был похож на «Ленинград» — сразу после войны. Серые, бледно-зеленые фасады с пустотами от пуль и осколков; бесконечные, пустые улицы, мало прохожих и легкий транспорт; почти голодный вид с более определенными и, если хотите, более благородными чертами. Худое суровое лицо с абстрактным блеском реки, отражающейся в глазах из пустотелых окон.Выжившего нельзя назвать именем Ленина.

Те великолепные рябые фасады, за которыми — среди старых пианино, изношенных ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, остатков мебели (в первую очередь стульев), использованных железными печами во время осады — начиналась слабая жизнь мерцать. И я помню, как проезжая мимо этих фасадов по дороге в школу, я был полностью поглощен воображением того, что происходило в тех комнатах со старыми волнистыми обоями. Я должен сказать, что с этих фасадов и портиков — классических, современных, эклектических, с их колоннами, пилястрами и оштукатуренными головами мифических животных или людей — с их орнаментов и кариатид, удерживающих балконы, с торсов в нишах их входов, Я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги.Греция, Рим, Египет — все они были там, и все были разбиты артиллерийскими снарядами во время бомбардировок. И из серой, отражающей реки реки, текущей к Балтике, с редкими буксирами посреди нее, борющимися против течения, я узнал о бесконечности и стоицизме больше, чем из математики и Зенона.

И я помню, как проезжая мимо этих фасадов по дороге в школу, я был полностью поглощен воображением того, что происходило в тех комнатах со старыми волнистыми обоями. Я должен сказать, что с этих фасадов и портиков — классических, современных, эклектических, с их колоннами, пилястрами и оштукатуренными головами мифических животных или людей — с их орнаментов и кариатид, удерживающих балконы, с торсов в нишах их входов, Я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги.Греция, Рим, Египет — все они были там, и все были разбиты артиллерийскими снарядами во время бомбардировок. И из серой, отражающей реки реки, текущей к Балтике, с редкими буксирами посреди нее, борющимися против течения, я узнал о бесконечности и стоицизме больше, чем из математики и Зенона.

Все это имело мало общего с Лениным, которого, я полагаю, я начал презирать еще в первом классе — не столько из-за его политической философии или практики, о которых я знал в семь лет. очень мало, но из-за его вездесущих изображений, которые преследовали почти каждый учебник, каждую стену класса, почтовые марки, деньги и тому подобное, изображающие человека в разных возрастах и на разных этапах его жизни. Был маленький Ленин, похожий на херувима в своих белокурых кудряшках. Затем Ленин, лет двадцати-тридцати, лысый и встревоженный, с бессмысленным выражением лица, которое можно было принять за что угодно, желательно за целеустремленность. Это лицо каким-то образом преследует каждого россиянина и предлагает какой-то стандарт человеческой внешности, потому что ему совершенно недостает характера. (Возможно, из-за того, что в этом лице нет ничего особенного, это предполагает множество возможностей.) Затем был старый Ленин, лысый, с клиновидной бородой, в темном костюме-тройке, иногда улыбающийся, но чаще всего обращающийся к «массам» из окружения. на крыше броневика или с трибуны какого-нибудь партийного съезда с протянутой в воздухе рукой.

Был маленький Ленин, похожий на херувима в своих белокурых кудряшках. Затем Ленин, лет двадцати-тридцати, лысый и встревоженный, с бессмысленным выражением лица, которое можно было принять за что угодно, желательно за целеустремленность. Это лицо каким-то образом преследует каждого россиянина и предлагает какой-то стандарт человеческой внешности, потому что ему совершенно недостает характера. (Возможно, из-за того, что в этом лице нет ничего особенного, это предполагает множество возможностей.) Затем был старый Ленин, лысый, с клиновидной бородой, в темном костюме-тройке, иногда улыбающийся, но чаще всего обращающийся к «массам» из окружения. на крыше броневика или с трибуны какого-нибудь партийного съезда с протянутой в воздухе рукой.

Были и варианты: Ленин в рабочей фуражке с гвоздикой на лацкане; в жилете сидит в своем кабинете, пишет или читает; на пне на берегу озера, записывая на свежем воздухе свои Апрельские тезисы или какую-нибудь другую ерунду. В конце концов, Ленин в военизированной куртке на садовой скамейке рядом со Сталиным, который был единственным, кто превзошел Ленина по вездесущности его печатных изображений. Но Сталин тогда был жив, а Ленин был мертв и хотя бы потому, «хорош», потому что принадлежал к прошлому — т.е., спонсировалась как историей, так и природой. А Сталина спонсировала только Природа, или наоборот.

Но Сталин тогда был жив, а Ленин был мертв и хотя бы потому, «хорош», потому что принадлежал к прошлому — т.е., спонсировалась как историей, так и природой. А Сталина спонсировала только Природа, или наоборот.

Я думаю, что игнорирование этих картинок было моим первым уроком выключения, моей первой попыткой отчуждения. Впереди было еще кое-что; фактически, остаток моей жизни можно рассматривать как непрерывное избегание ее самых назойливых аспектов. Должен сказать, я довольно далеко зашел в этом направлении; возможно, слишком далеко. Все, что предполагало повторение, становилось скомпрометированным и подлежало удалению.Сюда входили фразы, деревья, определенные типы людей, иногда даже физическая боль; это повлияло на многие мои отношения. В чем-то я благодарен Ленину. Что бы там ни было, я сразу расценил это как своего рода пропаганду. Такое отношение, я думаю, привело к ужасному ускорению в чащах событий с сопутствующей поверхностностью.

Я ни на секунду не верю, что все ключи к разгадке характера можно найти в детстве. Около трех поколений русские живут в коммуналках и тесных комнатах, а наши родители занимались любовью, пока мы притворялись спящими.Потом была война, голод, отсутствующие или изуродованные отцы, возбужденные матери, официальная ложь в школе и неофициальная ложь дома. Суровые зимы, уродливая одежда, публичное разоблачение наших мокрых простыней в летних лагерях и цитирование подобных вещей на глазах у других. Тогда красный флаг развевается на мачте лагеря. И что? Вся эта милитаризация детства, весь угрожающий идиотизм, эротическое напряжение (в десять лет мы все жаждали наших учителей-женщин) не сильно повлияли на нашу этику, нашу эстетику — или нашу способность любить и страдать.Я вспоминаю эти вещи не потому, что считаю их ключами к подсознанию, и уж точно не из-за ностальгии по детству. Я вспоминаю их, потому что никогда не делал этого раньше, потому что хочу, чтобы некоторые из этих вещей остались — по крайней мере, на бумаге. Кроме того, потому, что оглядываться назад более полезно, чем его противоположность.

Около трех поколений русские живут в коммуналках и тесных комнатах, а наши родители занимались любовью, пока мы притворялись спящими.Потом была война, голод, отсутствующие или изуродованные отцы, возбужденные матери, официальная ложь в школе и неофициальная ложь дома. Суровые зимы, уродливая одежда, публичное разоблачение наших мокрых простыней в летних лагерях и цитирование подобных вещей на глазах у других. Тогда красный флаг развевается на мачте лагеря. И что? Вся эта милитаризация детства, весь угрожающий идиотизм, эротическое напряжение (в десять лет мы все жаждали наших учителей-женщин) не сильно повлияли на нашу этику, нашу эстетику — или нашу способность любить и страдать.Я вспоминаю эти вещи не потому, что считаю их ключами к подсознанию, и уж точно не из-за ностальгии по детству. Я вспоминаю их, потому что никогда не делал этого раньше, потому что хочу, чтобы некоторые из этих вещей остались — по крайней мере, на бумаге. Кроме того, потому, что оглядываться назад более полезно, чем его противоположность. Завтра просто менее привлекательно, чем вчера. Почему-то прошлое не излучает такое безмерное однообразие, как будущее. Будущее за пропагандой из-за ее полноты.Как и трава.

Завтра просто менее привлекательно, чем вчера. Почему-то прошлое не излучает такое безмерное однообразие, как будущее. Будущее за пропагандой из-за ее полноты.Как и трава.

Настоящая история сознания начинается с первой лжи. Я помню свой. Это было в школьной библиотеке, когда мне пришлось заполнить заявку на членство. Пятый пробел, конечно же, был «национальность». Мне было семь лет, и я очень хорошо знал, что я еврей, но я сказал дежурному, что не знаю. С сомнительной радостью она предложила мне пойти домой и спросить у родителей. Я никогда не возвращался в эту библиотеку, хотя стал членом многих других, у которых были такие же формы заявок.Я не стеснялся быть евреем и не боялся признаться в этом. В классной книге были указаны наши имена, имена наших родителей, домашние адреса и национальности во всех подробностях, и время от времени учитель «забывал» бухгалтерскую книгу на столе в классе во время перерывов. Тогда, как стервятники, мы упали на эти страницы; все в моем классе знали, что я еврей. Но из семилетних мальчиков не получаются хороших антисемитов. К тому же я был достаточно силен для своего возраста, и это было тогда больше всего.Мне было стыдно за само слово «еврей» — по-русски « еврей » — независимо от его коннотации.

Но из семилетних мальчиков не получаются хороших антисемитов. К тому же я был достаточно силен для своего возраста, и это было тогда больше всего.Мне было стыдно за само слово «еврей» — по-русски « еврей » — независимо от его коннотации.

Судьба слова зависит от разнообразия его контекстов, от частоты его употребления. В печатном русском языке « yevrey » встречается почти так же редко, как, скажем, «mediastinum» или «gennel» в американском английском. Фактически, оно также имеет статус четырехбуквенного слова. В семь лет словарного запаса достаточно, чтобы признать редкость этого слова, и отождествлять себя с ним совершенно неприятно; как-то это идет вразрез с чувством просодии.Я помню, что мне всегда было намного легче с русским эквивалентом слова «жид» — « zhyd » (произносится как Андре Жид): это было явно оскорбительно и, следовательно, бессмысленно, без намеков. Односложное слово мало что может сделать в русском языке. Но когда применяются суффиксы, окончания или префиксы, тогда перья летают. Все это не означает, что я страдал как еврей в том нежном возрасте; просто сказать, что моя первая ложь была связана с моей личностью.

Все это не означает, что я страдал как еврей в том нежном возрасте; просто сказать, что моя первая ложь была связана с моей личностью.

Неплохое начало. Что касается антисемитизма как такового, меня это не особо заботило, потому что он исходил в основном от учителей: он казался врожденным для их негативной роли в нашей жизни; с этим нужно было справляться как с низкими оценками.Если бы я был католиком, я бы пожелал большинству из них оказаться в аду. Правда, одни учителя были лучше других; но поскольку все были хозяевами нашей непосредственной жизни, мы не удосужились провести различие. При этом они не пытались различать своих маленьких рабов, и даже самые горячие антисемитские высказывания носили вид безличной инерции. Каким-то образом я никогда не был способен серьезно относиться к любым словесным нападкам на меня, особенно со стороны людей из такой разноплановой возрастной группы. Думаю, диатрибы, которые мои родители использовали против меня, очень меня закалили.Кроме того, некоторые учителя сами были евреями, и я боялся их не меньше, чем чистокровных русских.

Это всего лишь один пример обрезания себя, которое, наряду с самим языком, где глаголы и существительные меняются местами настолько свободно, насколько это осмеливается их иметь, породило в нас такое всепоглощающее чувство амбивалентности, что через десять лет мы закончили с силой воли, ничем не превосходящей силы водорослей. Четыре года в армии (в которую мужчин призывали в возрасте девятнадцати лет) завершили процесс полной капитуляции перед государством.Послушание станет первой и второй натурой.

Если бы у вас были мозги, вы бы непременно попытались перехитрить Систему, изобретая всевозможные обходные пути, устраивая темные сделки с начальством, нагромождая ложь и дергая за ниточки своих полунумовских связей. Это стало бы работой на полную ставку. Однако вы постоянно осознавали, что сплетенная вами паутина была сетью лжи, и, несмотря на вашу степень успеха или чувство юмора, вы презирали себя. Это высший триумф Системы: победите ли вы ее или присоединитесь к ней, вы чувствуете себя одинаково виноватым. Национальная вера состоит в том, как гласит пословица, что нет Зла без крупицы Добра в нем, и предположительно наоборот.

Национальная вера состоит в том, как гласит пословица, что нет Зла без крупицы Добра в нем, и предположительно наоборот.

Я думаю, что амбивалентность — главная характеристика моей нации. Нет русского палача, который не боялся бы однажды стать жертвой, и нет самой печальной жертвы, которая не признала бы (хотя бы себе) умственную способность стать палачом. Наша непосредственная история хорошо подготовила и то, и другое. В этом есть некоторая мудрость. Можно даже подумать, что эта амбивалентность — это мудрость , что сама жизнь не хорошая и не плохая, а произвольная.Возможно, наша литература так замечательно подчеркивает благое дело, потому что оно так хорошо оспаривается. Если бы этот акцент был просто двоемыслием, это было бы хорошо; но это раздражает инстинкты. Я думаю, что подобная двойственность — это та «благословенная новость», которую Восток собирается навязать остальному миру. И кажется, что мир созрел для этого.

Если оставить в стороне судьбу мира, единственный способ для мальчика бороться со своей неминуемой судьбой — это сойти с пути. Это было трудно сделать из-за ваших родителей и из-за того, что вы сами очень боялись неизвестного.Больше всего потому, что это отличает вас от большинства, и вы получили с молоком матери, что большинство правы. Требуется определенное отсутствие заботы, а я был равнодушен. Насколько я помню, как бросил школу в пятнадцать лет, это был не столько сознательный выбор, сколько инстинктивная реакция. Я просто не выносил определенных лиц в моем классе — некоторых из моих одноклассников, но в основном учителей. И вот однажды зимним утром без видимой причины я встал посреди занятия и совершил свой мелодраматический выход через школьные ворота, четко зная, что никогда не вернусь.Из эмоций, захлестнувших меня в тот момент, я помню только общее отвращение к себе за то, что я был слишком молод и позволял многим вещам управлять мной. Кроме того, было смутное, но счастливое ощущение бегства, бесконечной солнечной улицы.

Это было трудно сделать из-за ваших родителей и из-за того, что вы сами очень боялись неизвестного.Больше всего потому, что это отличает вас от большинства, и вы получили с молоком матери, что большинство правы. Требуется определенное отсутствие заботы, а я был равнодушен. Насколько я помню, как бросил школу в пятнадцать лет, это был не столько сознательный выбор, сколько инстинктивная реакция. Я просто не выносил определенных лиц в моем классе — некоторых из моих одноклассников, но в основном учителей. И вот однажды зимним утром без видимой причины я встал посреди занятия и совершил свой мелодраматический выход через школьные ворота, четко зная, что никогда не вернусь.Из эмоций, захлестнувших меня в тот момент, я помню только общее отвращение к себе за то, что я был слишком молод и позволял многим вещам управлять мной. Кроме того, было смутное, но счастливое ощущение бегства, бесконечной солнечной улицы.

Главное, я полагаю, было изменение экстерьера. В централизованном государстве все комнаты выглядят одинаково: кабинет директора моей школы был точной копией комнат для допросов, которые я начал посещать пять лет спустя. Те же деревянные панели, столы, стулья — настоящий рай для плотников.Те же портреты наших основателей, Ленина, Сталина, членов Политбюро и Максима Горького (основателя советской литературы), если это была школа, или Феликса Дзержинского (основателя советской тайной полиции), если это была камера для допросов. .

Те же деревянные панели, столы, стулья — настоящий рай для плотников.Те же портреты наших основателей, Ленина, Сталина, членов Политбюро и Максима Горького (основателя советской литературы), если это была школа, или Феликса Дзержинского (основателя советской тайной полиции), если это была камера для допросов. .

Однако нередко Дзержинский — «Железный Феликс» или «Рыцарь революции», как гласит пропаганда, — украшал и директскую стену, потому что этот человек проник в систему образования с высот КГБ. И эти оштукатуренные стены моих классных комнат, с их голубой горизонтальной полосой на уровне глаз, неизменно проходят через всю страну, как линия бесконечного общего знаменателя: в холлах, больницах, на фабриках, тюрьмах, коридорах коммунальных квартир.Единственное место, где я бы его не встретил, были деревянные крестьянские избы.

Этот декор сводил с ума, насколько он был вездесущим, и сколько раз в своей жизни я ловил себя на том, что бездумно всматриваюсь в эту синюю полосу шириной в два дюйма, принимая ее иногда за морской горизонт, иногда за воплощение самого небытия . Это было слишком абстрактно, чтобы что-то значить. От пола до ваших глаз — стена, покрытая серой или зеленоватой краской, а затем синяя полоса завершает ее; над ним будет девственно белая штукатурка.Никто никогда не спрашивал, почему это было. Никто не мог ответить. Это была просто граница, разделитель между серым и белым, снизу и сверху. Это были не цвета, а оттенки цветов, которые можно было прервать только чередующимися пятнами коричневого: двери. Закрытый, полуоткрытый. А через полуоткрытую дверь можно было увидеть другую комнату с таким же распределением серого и белого цветов, отмеченной синей полосой. Плюс портрет Ленина и карта мира.

Это было слишком абстрактно, чтобы что-то значить. От пола до ваших глаз — стена, покрытая серой или зеленоватой краской, а затем синяя полоса завершает ее; над ним будет девственно белая штукатурка.Никто никогда не спрашивал, почему это было. Никто не мог ответить. Это была просто граница, разделитель между серым и белым, снизу и сверху. Это были не цвета, а оттенки цветов, которые можно было прервать только чередующимися пятнами коричневого: двери. Закрытый, полуоткрытый. А через полуоткрытую дверь можно было увидеть другую комнату с таким же распределением серого и белого цветов, отмеченной синей полосой. Плюс портрет Ленина и карта мира.

Приятно было покинуть этот кафкианский космос, хотя даже тогда — или так кажется — я вроде как знал, что обмениваю шесть на полдюжины.Я знал, что любое другое здание, в которое я собирался войти, будет выглядеть так же, потому что в зданиях мы все равно обречены. Тем не менее, я чувствовал, что должен уйти. Финансовое положение в нашей семье было довольно мрачным: мы существовали в основном на зарплату моей матери, потому что моему отцу, уволенному из флота в соответствии с каким-то серафическим постановлением, что евреи не должны иметь значительных воинских званий, было трудно найти работу. . Конечно, мои родители обошлись бы без моего вклада; они предпочли бы, чтобы я закончил школу.Я знал это, но все же сказал себе, что должен помочь своей семье. Это было почти ложью, но так выглядело лучше, и к тому времени я уже научился любить ложь именно из-за этой «почти несходства», которая обостряет очертания правды: в конце концов, правда кончается там, где начинается ложь. Этому мальчик научился в школе, и это оказалось более полезным, чем алгебра.

. Конечно, мои родители обошлись бы без моего вклада; они предпочли бы, чтобы я закончил школу.Я знал это, но все же сказал себе, что должен помочь своей семье. Это было почти ложью, но так выглядело лучше, и к тому времени я уже научился любить ложь именно из-за этой «почти несходства», которая обостряет очертания правды: в конце концов, правда кончается там, где начинается ложь. Этому мальчик научился в школе, и это оказалось более полезным, чем алгебра.

II

Что бы это ни было — ложь, правда или, скорее всего, их смесь — заставило меня принять такое решение, я безмерно благодарен ему за то, что, кажется, было моим первым свободным поступком.Это был инстинктивный поступок, забастовка. Разум не имел к этому никакого отношения. Я знаю это, потому что с тех пор ухожу все чаще и чаще. И не обязательно из-за скуки или ощущения зияющей ловушки; Я выходил из идеальных настроек не реже, чем из ужасных. Каким бы скромным ни было место, которое вы занимаете, если оно имеет хоть малейший признак приличия, вы можете быть уверены, что однажды кто-нибудь войдет и потребует его для себя или, что еще хуже, предложит вам разделить его. Тогда вам придется либо бороться за это место, либо покинуть его. Я предпочел последнее. Отнюдь не потому, что я не мог бороться, а скорее из-за отвращения к себе: умение выбрать то, что привлекает других, означает определенную вульгарность в вашем выборе. Совершенно неважно, что вы впервые наткнулись на это место. Еще хуже прийти куда-то первым, потому что у тех, кто последует, всегда будет более сильный аппетит, чем у частично удовлетворенного.

Тогда вам придется либо бороться за это место, либо покинуть его. Я предпочел последнее. Отнюдь не потому, что я не мог бороться, а скорее из-за отвращения к себе: умение выбрать то, что привлекает других, означает определенную вульгарность в вашем выборе. Совершенно неважно, что вы впервые наткнулись на это место. Еще хуже прийти куда-то первым, потому что у тех, кто последует, всегда будет более сильный аппетит, чем у частично удовлетворенного.

Впоследствии я часто сожалел об этом шаге, особенно когда видел, как мои бывшие одноклассники так хорошо ладят в Системе.И все же я знал кое-что, чего не знали они. На самом деле, я тоже продвигался, но в противоположном направлении, идя несколько дальше. Что меня особенно порадовало, так это то, что мне удалось поймать «рабочий класс» на его истинно пролетарской стадии до того, как он начал подвергаться превращению в средний класс в конце пятидесятых. Это был настоящий «пролетариат», с которым я имел дело на заводе, где в пятнадцатилетнем возрасте стал работать фрезеровщиком. Маркс узнал бы их мгновенно. Они — или, скорее, «мы» — все жили в коммунальных квартирах, по четыре или более человек в одной комнате, часто с тремя поколениями вместе, спали по очереди, пили как акулы, дрались друг с другом или с соседями на общей кухне или в доме. утренняя очередь перед коммуналкой, избиение своих женщин с умирающей решимостью, открытый плач, когда Сталин упал замертво, или в кино, или проклятия с такой частотой, что обычное слово, например, «самолет», поразило бы прохожего как что-то изощренно непристойное — превращение в серый, равнодушный океан голов или лес поднятых рук на публичных собраниях от имени того или иного Египта.

Маркс узнал бы их мгновенно. Они — или, скорее, «мы» — все жили в коммунальных квартирах, по четыре или более человек в одной комнате, часто с тремя поколениями вместе, спали по очереди, пили как акулы, дрались друг с другом или с соседями на общей кухне или в доме. утренняя очередь перед коммуналкой, избиение своих женщин с умирающей решимостью, открытый плач, когда Сталин упал замертво, или в кино, или проклятия с такой частотой, что обычное слово, например, «самолет», поразило бы прохожего как что-то изощренно непристойное — превращение в серый, равнодушный океан голов или лес поднятых рук на публичных собраниях от имени того или иного Египта.

Фабрика была кирпичная, огромная, прямо со времен промышленной революции. Он был построен в конце девятнадцатого века, и жители «Питера» называли его «Арсеналом»: завод производил пушки. Когда я начал там работать, он также производил сельскохозяйственную технику и воздушные компрессоры. Тем не менее, согласно семи завесам секретности, которые покрывают почти все в России, что связано с тяжелой промышленностью, завод имел кодовое название «Почтовый ящик №671. » Я думаю, однако, что эта секретность была наложена не столько для того, чтобы обмануть какую-то службу внешней разведки, сколько для поддержания своего рода военизированной дисциплины, которая была единственным средством обеспечения стабильности производства. В любом случае неудача была очевидна.

» Я думаю, однако, что эта секретность была наложена не столько для того, чтобы обмануть какую-то службу внешней разведки, сколько для поддержания своего рода военизированной дисциплины, которая была единственным средством обеспечения стабильности производства. В любом случае неудача была очевидна.

Техника была устаревшей; 90 процентов из них были вывезены из Германии в качестве репараций после Второй мировой войны. Я помню тот чугунный зоопарк, полный экзотических существ, носящих имена Цинциннати, Карлтон, Фриц Вернер, Сименс и Шукерт.Планирование было ужасным; время от времени срочный приказ произвести какой-либо предмет может испортить вашу мерцающую попытку установить какой-то рабочий ритм, процедуру. К концу квартала (то есть каждые три месяца), когда план рассыпался в дыму, администрация издавала боевой клич, мобилизуя все руки на одну работу, и план подвергался бурной атаке. Когда что-то ломалось, запасных частей не было, и кучка обычно полупьяных наладчиков вызывалась, чтобы проявить свое колдовство. Металл будет полон кратеров. По понедельникам практически у всех было похмелье, не говоря уже об утрах после зарплаты.

Металл будет полон кратеров. По понедельникам практически у всех было похмелье, не говоря уже об утрах после зарплаты.