Бродский нарисуй кружок а потом сотри: The page cannot be found

Иосиф Бродский. Любимые стихи ( 12 ). Часть 1: neznakomka_18 — LiveJournal

***

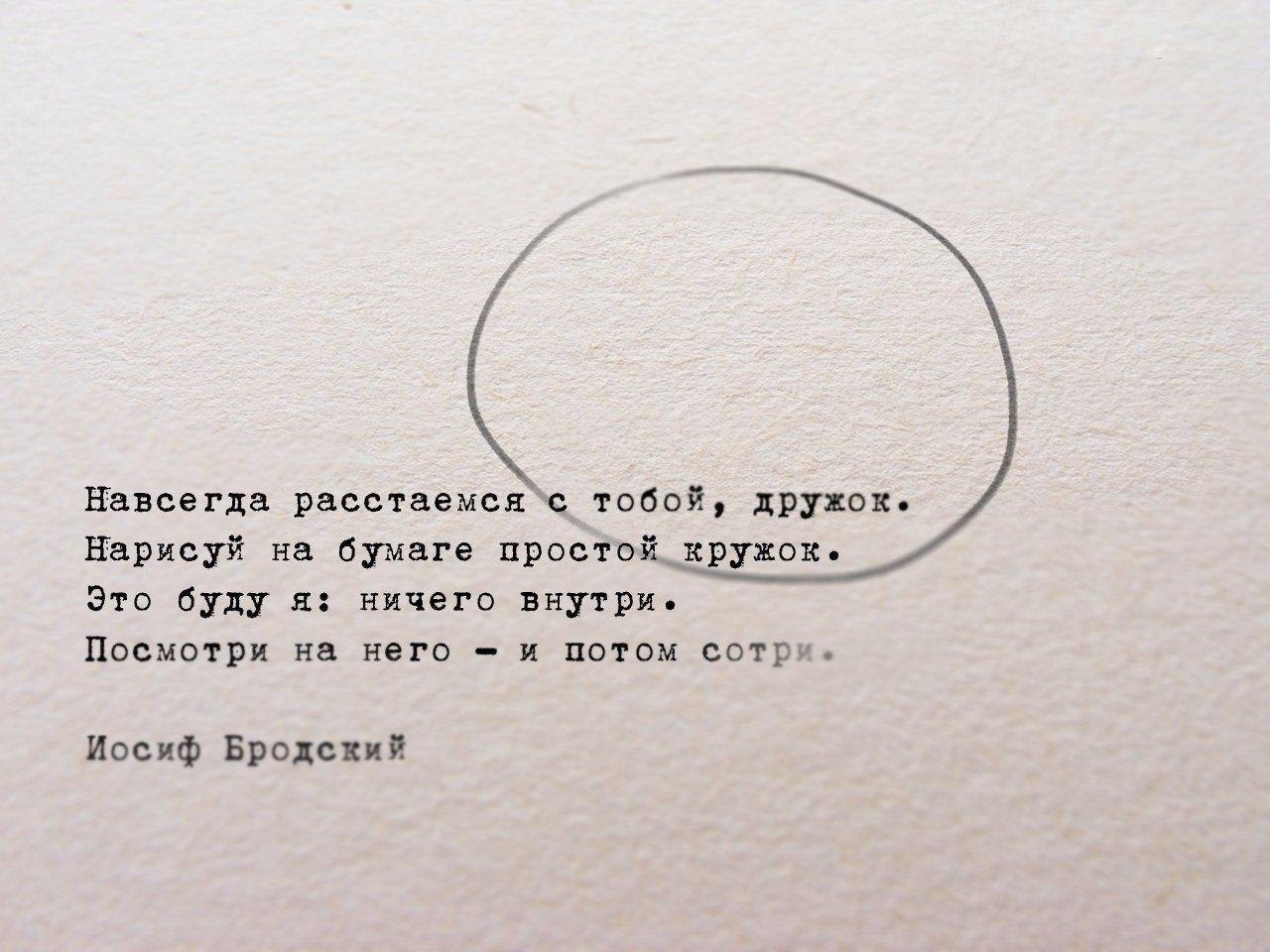

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.

Нарисуй на бумаге простой кружок.

Это буду я: ничего внутри.

Посмотри на него, и потом сотри.

1980

(отрывок)

***

Заспорят ночью мать с отцом.

И фразы их с глухим концом

велят, не открывая глаз,

застыть к стене лицом.

Рыдает мать, отец молчит.

И козодой во тьме кричит.

Часы над головой стучат,

и в голове — стучит…

Их разговор бросает в дрожь

не оттого, что слышишь ложь,

а потому, что — их дитя —

ты сам на них похож:

молчишь, как он (вздохнуть нельзя),

как у нее, ползет слеза.

«Разбудишь сына». — «Нет, он спит».

Лежит, раскрыв глаза!

И слушать грех, и грех прервать.

Не громче, чем скрипит кровать,

в ночную пору то звучит,

что нужно им и нам скрывать.

Wystan Hugh Auden «Funeral blues» (1940)

Stop all the clocks, cut off the telephone,

Prevent the dog from barking with a juicy bone,

Silence the pianos and with muffled drum

Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead

Scribbling on the sky the message He is Dead

Put crepe bows round the white necks of the public doves,

Let the traffic policeman wear black cotton gloves.

He was me North, my South, my East and West,

My working week and my Sunday rest,

My noon, my midnight, my talk, my song

I thought that love would last for ever, I was wrong.

The stars are not wanted now: put out every one;

Pack up the moon and dismantle the sun;

Pour away the ocean and sweep up the wood,

For nothing now can ever come to any good.

Перевод Иосифа Бродского «Похоронный блюз»

Часы останови, забудь про телефон

И бобику дай кость, чтобы не тявкал он.

Накрой чехлом рояль; под барабана дробь

И всхлипыванья пусть теперь выносят гроб.

Пускай аэроплан, свой объясняя вой,

Начертит в небесах “Он мертв” над головой,

И лебедь в бабочку из крепа спрячет грусть,

Регулировщики – в перчатках черных пусть.

Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток,

Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,

Слова и их мотив, местоимений сплав.

Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.

Созвездья погаси и больше не смотри

Вверх. Упакуй луну и солнце разбери,

Слей в чашку океан, лес чисто подмети.

Отныне ничего в них больше не найти.

Postscriptum

Как жаль, что тем, чем стало для меня

твое существование, не стало

мое существование для тебя.

…В который раз на старом пустыре

я запускаю в проволочный космос

свой медный грош, увенчанный гербом,

в отчаянной попытке возвеличить

момент соединения… Увы,

тому, кто не умеет заменить

собой весь мир, обычно остается

крутить щербатый телефонный диск,

как стол на спиритическом сеансе,

покуда призрак не ответит эхом

последним воплям зуммера в ночи.

***

Прощай, позабудь – и не обессудь,

А письма сожги, как мост.

Да будет мужественным твой путь,

Да будет он прям и прост!

Да будет во мгле для тебя гореть

Звездная мишура,

Да будет надежда ладони греть

У твоего костра.

Да будут метели, снега и дожди

Да бешеный рев огня!

Да будет удач у тебя впереди

Больше, чем у меня.

Да будет могуч и прекрасен бой,

Кипящий в моей груди.

Я счастлив за тех, которым с тобой,

Может быть, по пути!

Прощай, позабудь – и не обессудь,

А письма сожги, как мост.

Да будет мужественным твой путь,

Да будет он прям и прост!

***

Топилась печь. Огонь дрожал во тьме.

Древесные угли чуть-чуть искрились.

Но мысли о зиме, о всей зиме,

каким-то странным образом роились.

Какой печалью нужно обладать,

чтоб вместо парка, что за три квартала,

пейзаж неясный долго вспоминать,

но знать, что больше нет его; не стало.

Да, понимать, что все пришло к концу

тому назад едва ль не за два века, —

но мыслями блуждать в ночном лесу

и все не слышать стука дровосека.

Стоят стволы, стоят кусты в ночи.

Вдали холмы лежат во тьме угрюмо.

Луна горит, как весь огонь в печи,

и жжет стволы. Но только нет в ней шума.

Но только нет в ней шума.

ноябрь 1962

Мои мечты и чувства в сотый раз

Идут к тебе дорогой пилигримов»

В. Шекспир

***

Мимо ристалищ, капищ,

мимо храмов и баров,

мимо шикарных кладбищ,

мимо больших базаров,

мира и горя мимо,

мимо Мекки и Рима,

синим солнцем палимы,

идут по земле пилигримы.

Увечны они, горбаты,

голодны, полуодеты,

глаза их полны заката,

сердца их полны рассвета.

За ними поют пустыни,

вспыхивают зарницы,

звезды горят над ними,

и хрипло кричат им птицы:

что мир останется прежним,

да, останется прежним,

ослепительно снежным,

и сомнительно нежным,

мир останется лживым,

мир останется вечным,

может быть, постижимым,

но все-таки бесконечным.

И, значит, не будет толка

от веры в себя да в Бога.

…И, значит, остались только

иллюзия и дорога.

И быть над землей закатам,

и быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.

Одобрить ее поэтам.

***

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому еще ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадешь?

Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,

смотри в окно и думай понемногу:

во всем твоя одна, твоя вина,

и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

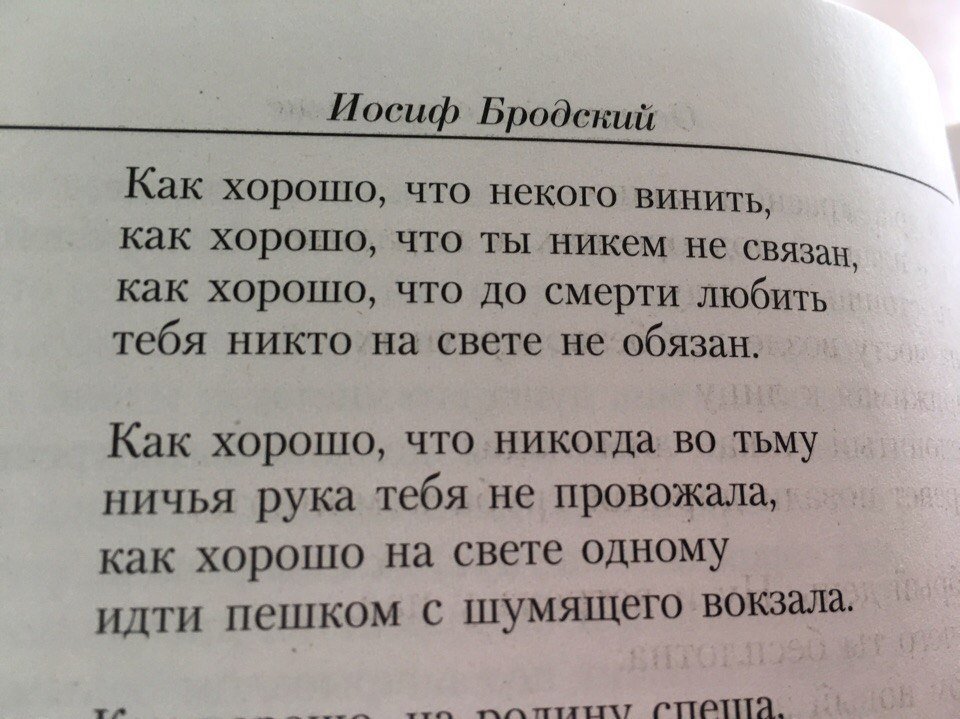

Как хорошо, что некого винить,

как хорошо, что ты никем не связан,

как хорошо, что до смерти любить

тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму

ничья рука тебя не провожала,

как хорошо на свете одному

идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,

поймать себя в словах неоткровенных

и вдруг понять, как медленно душа

заботится о новых переменах.

Море

Когда так много позади

всего, в особенности — горя,

поддержки чьей-нибудь не жди,

сядь в поезд, высадись у моря.

Оно обширнее. Оно

и глубже. Это превосходство —

не слишком радостное. Но

уж если чувствовать сиротство,

то лучше в тех местах, чей вид

волнует, нежели язвит.

***

Мои слова, я думаю, умрут,

и время улыбнется, торжествуя,

сопроводив мой безотрадный труд

в соседнюю природу неживую.

В былом, в грядущем, в тайнах бытия,

в пространстве том, где рыщут астронавты,

в морях бескрайних — в целом мире я

не вижу для себя уж лестной правды.

Поэта долг — пытаться единить

края разрыва меж душой и телом.

Талант — игла. И только голос — нить.

И только смерть всему шитью — пределом.

1963

Михаилу Барышникову

***

Классический балет есть замок красоты,

чьи нежные жильцы от прозы дней суровой

пиликающей ямой оркестровой

отделены. И задраны мосты.

В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,

и, крылышкуя скорописью ляжек,

красавица, с которою не ляжешь,

одним прыжком выпархивает в сад.

Мы видим силы зла в коричневом трико,

и ангела добра в невыразимой пачке.

И в силах пробудить от элизийской спячки

овация Чайковского и Ко.

Классический балет! Искусство лучших дней!

Когда шипел ваш грог, и целовали в обе,

и мчались лихачи, и пелось бобэоби,

и ежели был враг, то он был — маршал Ней.

В зрачках городовых желтели купола.

В каких рождались, в тех и умирали гнездах.

И если что-нибудь взлетало в воздух,

то был не мост, а Павлова была.

Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,

Барышникова зреть. Талант его не стерся!

Усилие ноги и судорога торса

с вращением вкруг собственной оси

рождают тот полет, которого душа

как в девках заждалась, готовая озлиться!

А что насчет того, где выйдет приземлиться, —

земля везде тверда; рекомендую США.

БАБОЧКА

I

Сказать, что ты мертва?

Но ты жила лишь сутки.

Как много грусти в шутке

Творца! едва

могу произнести

«жила» — единство даты

рожденья и когда ты

в моей горсти

рассыпалась, меня

смущает вычесть

одно из двух количеств

в пределах дня.

II

Затем, что дни для нас —

ничто. Всего лишь

ничто. Их не приколешь,

и пищей глаз

не сделаешь: они

на фоне белом,

не обладая телом,

незримы. Дни,

они как ты; верней,

что может весить

уменьшенный раз в десять

один из дней?

III

Сказать, что вовсе нет

тебя? Но что же

в руке моей так схоже

с тобой? и цвет —

не плод небытия.

По чьей подсказке

и так кладутся краски?

Навряд ли я,

бормочущий комок

слов, чуждых цвету,

вообразить бы эту

палитру смог.

IV

На крылышках твоих

зрачки, ресницы —

красавицы ли, птицы —

обрывки чьих,

скажи мне, это лиц,

портрет летучий?

Каких, скажи, твой случай

частиц, крупиц

являет натюрморт:

вещей, плодов ли?

и даже рыбной ловли

трофей простерт.

V

Возможно, ты — пейзаж,

и, взявши лупу,

я обнаружу группу

нимф, пляску, пляж.

Светло ли там, как днем?

иль там уныло,

как ночью? и светило

какое в нем

взошло на небосклон?

чьи в нем фигуры?

Скажи, с какой натуры

был сделан он?

VI

Я думаю, что ты —

и то, и это:

звезды, лица, предмета

в тебе черты.

Кто был тот ювелир,

что, бровь не хмуря,

нанес в миниатюре

на них тот мир,

что сводит нас с ума,

берет нас в клещи,

где ты, как мысль о вещи,

мы — вещь сама.

VII

Скажи, зачем узор

такой был даден

тебе всего лишь на день

в краю озер,

чья амальгама впрок

хранит пространство?

А ты лишаешь шанса

столь краткий срок

попасть в сачок,

затрепетать в ладони,

в момент погони

пленить зрачок.

VIII

Ты не ответишь мне

не по причине

застенчивости и не

со зла, и не

затем, что ты мертва.

Жива, мертва ли —

но каждой божьей твари

как знак родства

дарован голос для

общенья, пенья:

продления мгновенья,

минуты, дня.

IX

А ты — ты лишена

сего залога.

Но, рассуждая строго,

так лучше: на

кой ляд быть у небес

в долгу, в реестре.

Не сокрушайся ж, если

твой век, твой вес

достойны немоты:

звук — тоже бремя.

Бесплотнее, чем время,

беззвучней ты.

X

Не ощущая, не

дожив до страха,

ты вьешься легче праха

над клумбой, вне

похожих на тюрьму

с ее удушьем

минувшего с грядущим,

и потому

когда летишь на луг

желая корму,

приобретает форму

сам воздух вдруг.

XI

Так делает перо,

скользя по глади

расчерченной тетради,

не зная про

судьбу своей строки,

где мудрость, ересь

смешались, но доверясь

толчкам руки,

в чьих пальцах бьется речь

вполне немая,

не пыль с цветка снимая,

но тяжесть с плеч.

XII

Такая красота

и срок столь краткий,

соединясь, догадкой

кривят уста:

не высказать ясней,

что в самом деле

мир создан был без цели,

а если с ней,

то цель — не мы.

Друг-энтомолог,

для света нет иголок

и нет для тьмы.

II

Сказать тебе «Прощай»?

как форме суток?

есть люди, чей рассудок

стрижет лишай

забвенья; но взгляни:

тому виною

лишь то, что за спиною

у них не дни

с постелью на двоих,

не сны дремучи,

не прошлое — но тучи

сестер твоих!

XIV

Ты лучше, чем Ничто.

Верней: ты ближе

и зримее. Внутри же

на все сто

ты родственна ему.

В твоем полете

оно достигло плоти;

и потому

ты в сутолоке дневной

достойна взгляда

как легкая преграда

меж ним и мной.

| |||

Навсегда расстаемся с тобой, дружок,

· Если в пространстве заложена идея бесконечности, то – не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее: камера, чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест.

·

По безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни · В сущности, всю мою жизнь можно рассматривать, как беспрерывное старание избегать наиболее назойливых ее проявлений.

· Оглядываться – занятие более благодарное, чем смотреть вперед. Попросту говоря, завтра менее привлекательно чем вчера. Почему-то прошлое не дышит такой чудовищной монотонностью как будущее. Будущее, ввиду его обилия, — пропаганда. Также и трава… · Жизнь сама по себе не добра и не зла, а произвольна · Ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе: если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса. ·

·

Решимость – это все!

Люди в равной степени расположены к добру и злу. Но люди, насколько я знаю, предпочитают легкие решения, а совершить зло легче, чем сотворить что-либо доброе. · У свободы есть и печальная сторона – она в некотором смысле тупик: вам не о чем больше просить, не к чему больше стремиться… · Пока в вас есть ощущение, кто вы и что в вас самое существенное, — совершенно безразлично, где вы живете ·

-почему нужно все время уходить? -это побег от предсказуемости.  Все меньше возможности принять определенную точку зрения, какую бы то ни было форму душевной или экзистенциальной рутины. Это в значительной степени связано с безнадежным ощущением, что ты никто и должен сказать, такова особенность моего скромного «я». Так или иначе я всегда это чувствовал. Более или менее принадлежишь жизни или смерти, но больше никому и ничему. Вы не востребованы. Все меньше возможности принять определенную точку зрения, какую бы то ни было форму душевной или экзистенциальной рутины. Это в значительной степени связано с безнадежным ощущением, что ты никто и должен сказать, такова особенность моего скромного «я». Так или иначе я всегда это чувствовал. Более или менее принадлежишь жизни или смерти, но больше никому и ничему. Вы не востребованы.из эссе про поэтов и поэзию На ГлавNую |

World Poetry Database: Стихи Иосифа Бродского

World Poetry Database: Стихи Иосифа БродскогоСтихи Иосифа Бродского

Элегия

Прошло около года. Я вернулся на место битвы

своим птицам, которые научились расправлять крылья

из тонкого

поднятие удивленной брови или, возможно, от лезвия бритвы

— крылья теперь в тени ранних сумерек, теперь в состоянии

вражда.

Теперь здесь кипит торговля

в твоих лодыжках остатки бронзы

загорелых нагрудников умирающих от смеха синяков

отмытые баннеры с отпечатками многих

которые с тех пор поднялись.

Все заросло людьми. Руины довольно упрямы

архитектурный стиль. И различие сердец

из черной как смоль пещеры

разве это не здорово; недостаточно велик, чтобы бояться

что мы можем снова столкнуться где-то, как слепые яйца.

На рассвете, когда никто не смотрит в лицо Я часто

отправиться пешком к памятнику, отлитому из расплава

длительные плохие сны. А на постаменте написано «командир

в главнокомандующем.» Но это читается «в горе» или «вкратце»

1985 г. в переводе автора.

Народная мелодия

Дело не в том, что Муза хочет замолчать

это больше похоже на то, что парню пора вздремнуть в последний раз.

И девушка, размахивающая шарфом, которая желала ему всего наилучшего

гонит паровой каток по груди.

И слова тоже не встанут, как этот жезл

или как бревна, чтобы воссоединиться с сладкой гнилью их старой рощи

и как яйца на сковороде лицо

расплескивает глаза по всей наволочке.

Тебе тепло сегодня под этими шестью покрывалами

в этом твоем тазу, чье натянутое дно плачет;

где, как рыбы, которые задыхаются от иностранной синевы

моя сырая губа ловила, что тогда ты был?

Мне бы заячьи уши пришить к лысине

в густом лесу ради тебя я бы глотнул капель свинца

а из коряг черных коряг в масляно-гладком паду

Я бы подпрыгнул к твоему лицу, чего не сделает какой-нибудь Тирпиц.

Но его нет ни на карточках, ни на подносе официанта

и больно говорить, где волосы седеют.

Синих вен больше, чем крови набухнуть

их сухая паутина, не говоря уже о какой-то удаленной клетке мозга

Мы расстаемся навсегда, мой друг, вот и все.

Нарисуйте пустой круг на синем блокноте.

Это буду я: никаких внутренностей в рабстве.

Посмотрите на него некоторое время, затем сотрите каракули.

Перевод автора.

24 мая 1980

Я выдержал из-за отсутствия диких зверей стальные клетки

вырезал мой термин и никнейм на нарах и стропилах

жил у моря блеснули тузы в оазисе

обедали с черт-те-кем во фраках на трюфелях.

С высоты ледника я узрел полмира земного

ширина. Два раза тонули, трижды пусть ножи разгребают.

Те, кто забыл меня, построили бы город.

Я бродил по степям, что видел орущих гуннов в седлах

носила одежду нынче снова в моде в каждом квартале

посадили рожь просмолили крыши свинарников и конюшен

жрал все кроме сухой воды.

Я допустил третий глаз часовых в мой мокрый и грязный

мечты.

Жевал хлеб изгнания; он несвежий и бородавчатый.

Жевал хлеб изгнания; он несвежий и бородавчатый. Предоставил моим легким все звуки, кроме воя;

перешел на шепот. Сейчас мне сорок.

Что я должен сказать о своей жизни? Что он длинный и не терпит прозрачности.

Тем не менее, пока коричневая глина не утрамбует мою гортань

от него будет хлестать только благодарность.

1980 г. перевод автора.

Полярный исследователь

Все хаски съедены. Нет места

осталось в дневнике И бусы быстрые

слова разлетаются по затененному сепией лицу его супруги

добавляя дату, о которой идет речь, как родинку на ее прекрасной щеке.

Далее снимок его сестры. Родных не щадит:

то, что было достигнуто, — это максимально возможная широта!

И как шелковый чулок пародийной полуобнаженной

королева поднимается вверх по бедру: гангрена.

1977 г. перевод автора.

Голландская госпожа

Гостиница, в бухгалтерских книгах которой вылеты занимают больше места, чем прибытия.

С мокрым Кох-и-нуром октябрьский дождь

гладит то, что осталось от голого мозга.

В этой стране, заложенной ради рек,

пивные запахи Германии и чайки

в воздухе, как грязные уголки страницы.

Утро входит в помещение с коронерским номером

.

пунктуальность, прикладывает ухо

до ребра холодного радиатора, обнаруживает минус:

загробная жизнь должна где-то начинаться.

Соответственно ангельские локоны

стать светлее, кожа обретает отдалённый, барский

белый, а постельное белье уже сворачивается

отчаянно в подвальной прачечной.

1981

Цусимский экран

Опасное голубое солнце следует раскосыми глазами

мачты вздрогнувшей рощи, парящие до опрокидывания

в замерзших проливах Богоявленских. В феврале меньше

В феврале меньше

дней, чем в другие месяцы; поэтому это более жестоко

чем остальные. Дорогой это более звук

подвести итоги нашего плавания

земной шар с привычной морской грацией

переставить кроватку к камину

куда наш дредноут едет под

в большом дыму. Только огонь может объять зиму!

Голдер распряг жеребцов в дымоходе

покрасят свои гривы в более коричневатые оттенки по мере приближения к финишу

и темная комната наполняется жалобным неумолкающим стрекотанием

голого бездельничающего кузнечика нельзя обхватить пальцами.

1978 г. перевод автора.

Письмо археологу

Гражданин вражеский маменькин сынок, полный

попрошайка мусора свиней refujew verrucht;

скальп так часто ошпаривают кипятком

что хилый мозг чувствует себя полностью приготовленным.

Да жили мы здесь: в этом бетонном кирпичном деревянном

щебень, который вы сейчас пришли просеять.

Все наши провода были колючими, запутанными или переплетенными.

Также: мы не любили своих женщин, но они зачали.

Резкий звук кирки, который ранит мертвое железо

все же он мягче, чем то, что нам говорили или

сказали сами.

Незнакомец! двигайся осторожно через нашу падаль:

то, что тебе кажется падалью, это свобода нашим камерам

Оставьте наши имена в покое. Не реконструируйте эти гласные

согласные и так далее: они не будут похожи на жаворонков

но сумасшедшая ищейка, чья пасть пожирает

его собственные следы фекалий и лает и лает.

1983 переведено автором.

Каменные деревни

Каменные деревни Англии.

Собор, разлитый по бутылкам в витрине паба.

Коровы разошлись по полям.

Памятники королям.

Мужчина в изъеденном молью костюме

видит уходящий поезд, как и все здесь

для моря

улыбается дочери, уезжающей на Восток.

Звучит свисток.

И бескрайнее небо над плиткой

синеет по мере того, как нарастает пение птиц.

И чем чище звучит песня

чем меньше птица.

1975-6 переведено автором.

В сторону моря

Дорогая, ты думаешь, что это любовь, это просто полуночное путешествие.

Лучшие долины и реки, удаленные силой

как из соседнего отсека дроссели «Ой стопит Берни»

но ритм этих пароксизмов точно твой.

Крепитесь к мясу! Щетка для зубных протезов из красного кирпича

алиас сигары бездымные как вбитый гвоздь!

Здесь работы меньше, чем разводных ключей

а телефоны ноют затмевают бесполезно.

Затем радостно лайте на Клэнси Фитцгиббона Миллера.

Собаки и печатные буквы заботятся о том, как заклинает несчастье.

Тем не менее, вы можете сказать себе в туалете оплеванное зеркало

захлопывая флеш и выходя с чистыми отворотами.

Только жидкая мебель убаюкивает уменьшающуюся фигуру.

Человек не должен увеличиваться в размерах после того, как его изобразили.

Смотри: то, что осталось позади, примерно

как то, что впереди. Отсюда лезвие горизонта.

1983 переведено автором.

Семь строф

Я был всего лишь тем, что вы бы почистили

ладонью, на что ты опираешься

брови сгорбились бы в вечернем

вороново-черное молчание.

Я был но что твой взгляд

в той темноте мог различить:

тусклая форма, начинающаяся с

позже — черты лица.

Это был ты справа от меня

слева от меня с твоим подогревом

вздыхает, кто вылепил мою спираль

шепчет рядом со мной.

Это ты был тем черным

трепещущий оконный тюль узор

кто лежал в моей сырой пещере

голос, зовущий вас обратно.

Я был практически слеп.

Ты то появляешься, то прячешься

дал мне зрение и усилил

это. Таким образом, некоторые оставляют после себя

Таким образом, некоторые оставляют после себя

след. Так они создают миры.

Таким образом, сделав это наугад

расточительно они бросают

свою работу к своим вихрям.

Так жертва скорости

света, тепла, холода или тьмы

сфера в космосе без маркеров

крутится и крутится.

1981 в переводе Пола Грейвса.

Белфаст Тьюн

Вот девушка из опасного города

Она подстригает свои темные волосы коротко

чтобы меньше ей приходилось хмуриться

когда кто-то пострадает.

Она складывает свои воспоминания, как парашют.

Уронила она собирает торф

и готовит овощи дома: стреляют

здесь, где они едят.

Ах, в этих краях больше неба, чем, скажем,

земля. Отсюда и высота ее голоса

.

и ее взгляд окрашивает вашу сетчатку, как серый

лампочка при переключении

полушарий и ее одеяло до колен

разрез юбки, чтобы поймать шквал

Я мечтаю о ней либо любимой, либо убитой

потому что город слишком мал.

перевод автора

Урании

И.К.

У всего есть предел, в том числе и у печали.

Окно останавливает взгляд. И гриль не отказывается от

лист. Можно бряцать ключами, булькать ласточкой.

Одинокие кубики человека наугад.

Верблюд обиженно обнюхивает перила;

перспектива прорезает пустоту глубоко и ровно.

Да и что такое космос, если не

отсутствие тела при каждом заданном

точка? Вот почему старшая сестра Урании Клио!

при дневном свете или с сажевым фонарем

вы видите паштет земного шара без био

видите, она ничего не скрывает, в отличие от последней.

Там черничные леса

реки, где люди голыми руками ловят осетровых

или города, в чьих размокших телефонных книгах

вы больше не играете главную роль; отец на восток всплеск на

коричневые горные хребты; дикие кобылы разгуливают

в высокой осоке; скулы синеют

как они становятся многочисленными. И еще дальше

И еще дальше

восточные паровые дредноуты

или крейсера

и простор синеет, как кружевное белье.

перевод автора

Список некоторых наблюдений

Список некоторых наблюдений. В углу тепло.

Взгляд оставляет отпечаток на всем, на чем он остановился.

Вода — самая общедоступная форма стекла.

Человек страшнее своего скелета.

Зимний вечер в никуда с вином. Черный

крыльцо сопротивляется жестким нападениям ивняка.

Фиксированный на локте объем тела

как обломки ледника своего рода морена.

Через тысячелетие они, без сомнения, разоблачат

ископаемый двустворчатый моллюск, подпертый этой марлей

салфетка с принтом губ под принт бахромы

бормоча «Спокойной ночи» оконной петле.

перевод автора

Литовский Дивертисмент | Иосиф Бродский

Томашу Венцловой

1. Знакомство

Скромная страна у моря.

Свой снег, аэропорт, телефоны,

свои евреи. Вилла диктатора из коричневого камня.

Там же находится статуя барда,

, который однажды сравнил свою страну со своей девушкой.

Сравнение показало, если не хороший вкус,

здравую географию: здесь южане

делают субботу днем, чтобы идти на север

откуда, немного пьяные, пешком,

они, как известно, блуждали на Запад—

хорошая тема для скетча. Здесь расстояния

хорошо рассчитаны на гермафродитов.

Весенний полдень. Лужи, скопившиеся облака,

бесчисленных ангелов на фронтонах

церквей без числа; вот мужчина

становится символической жертвой толпы,

— небольшим причудливым обустройством места.

2. Лейклос

Родиться столетие назад

и над пуховой подстилкой, проветриванием,

в окно увидеть сад растет

и кресты Екатерины, парящие купола;

стыдно за мать, икота

когда размахивающие лорнеты разглядывают

и толкают телегу с наваленным мусором

по желтым аллеям гетто,

вздыхают, уткнувшись в кровать с ног до головы,

для польских дам, например;

прожить достаточно долго, чтобы встретиться с врагом

и пасть где-то в Польше, растоптанный —

за Веру, Царя и Родину, а если нет, то

то сделать из жидовских локонов бакенбарды

и в Новый Свет как выстрел,

блюя как взбивается стальной позвоночник корабля.

3. Кафе «Неринга»

Время уходит в Вильнюсе через дверь кафе

под звуки звона вилок и ложек,

пока космос жмурится от вчерашнего пьянства

и смотрит на удаляющийся позвоночник Времени.

Алый круг, его внутренняя часть исчезла,

теперь висит в полной неподвижности над черепицей

и адамово яблоко обостряется, как будто

все лицо превратилось в профиль.

Повинуясь командам, как лампа Аладдина,

официантка в батистовом недоуздке

неторопливо прохаживается с ногами, так недавно

зажатыми вокруг шеи местного футболиста.

4. Накладка

Святой Георгий, старый убийца драконов,

копье, давно потерянное в блеске аллегории,

до сих пор хранит в безопасности

свой меч и коня, и в каждом месте

в Литве упорно преследует

свою цель, не услышанная толпой.

Кого теперь он, с мечом в руке,

решил взять? То, что он выслеживает

, затмевает удачно расположенный герб.

Кто это может быть? нееврей? Сарацин?

Может быть, весь мир? Если это так, то

Витовт хорошо знал, о чем идет речь.

5. Amicum-philosophum de melancholia mania et plica polonica

Бессонница. Часть женщины. Стакан

наполнен рептилиями, которые рвутся наружу.

Долгое сумасшествие дня

стекало через мозжечок в затылок

, образуя лужу; одно движение и слякоть

будет ощущаться, как будто кто-то в эту ледяную кляксу

обмакнул остро заточенное перо, потом наступает пауза,

потом нарочно, выводит одно слово «ненависть»

слово курсивом, где каждая кривая

искривленный. Часть женщины с помадой

произносит в ухо несколько длинных слов,

как просунуть пять пальцев сквозь жесткие локоны

со вшами. Один и голый в темноте

ты отпечатываешь лист, знак зодиака.

6. Паланга

Только морю под силу заглянуть в маску

неба; путник сидит в дюнах

опустив глаза и сосет свою фляжку с вином

как король в изгнании без высоких мелодий ошпаривания.

Его дом разграблен, стада прогоняют с земли.

Сын, спрятанный пастухом в пещере.