Лучшие стихи о любви бродского: Бродский — Стихи о любви: лучшие стихотворения Иосифа Бродского любовной лирики

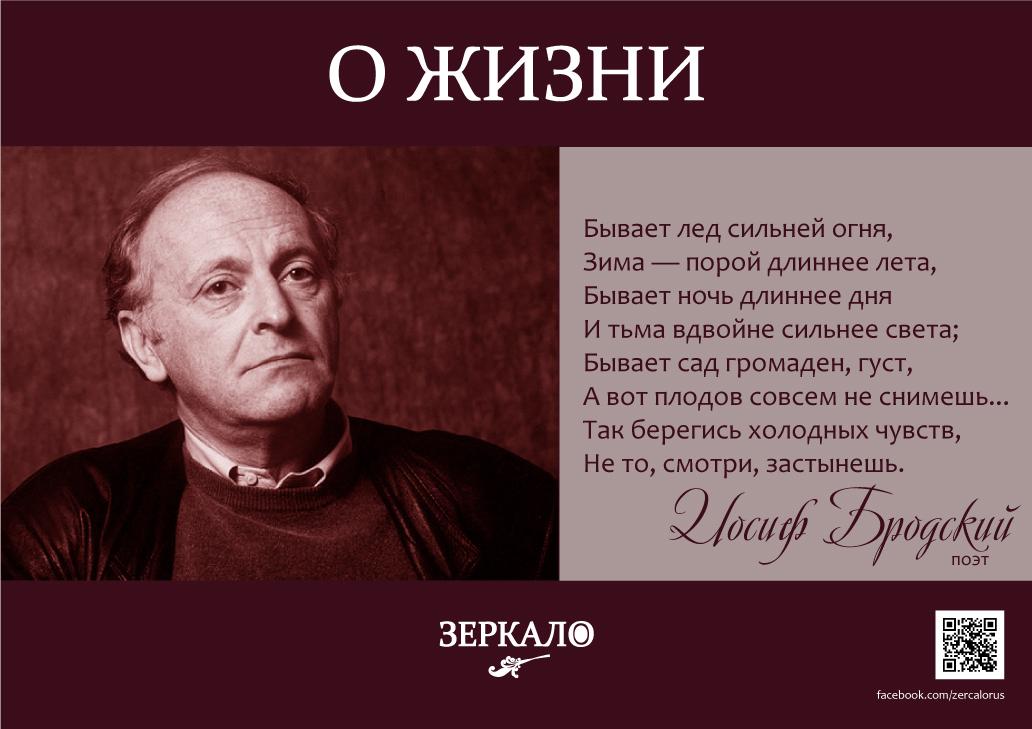

Стихи Иосифа Бродского о жизни

Иосиф Александрович Бродский (24 мая 1940 года – 28 января 1996 года, Бруклин, Нью-Йорк, США, похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции) – русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику – на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1995). Иосиф Бродский // ФормасловТворческая судьба Иосифа Бродского является одной из самых драматичных в истории русской литературы. Поэт, о котором советские власти не просто умалчивали, но в самом факте существования которого заставили усомниться литературную общественность, стал изгоем в России и своим на чужбине. Там же он и умер, так и не повидав своих родителей, тщетно стремящихся добиться разрешения выезда за границу.

Теперь имя выдающегося русско-американского поэта, сумевшего изобрести новый язык, хорошо известно каждому и в России, и за рубежом. Став законодателем поэтической моды на несколько поколений вперёд, кумиром молодёжи, вообще знаковой фигурой современного литературного процесса, Бродский немного запоздало принимает лавры победителя от века, как будто чувствующего свою вину перед ним. Но сам поэт никого и ни в чём не обвиняет и принимает своё одиночество как единственно возможную судьбу, пусть несправедливую и горькую:

Став законодателем поэтической моды на несколько поколений вперёд, кумиром молодёжи, вообще знаковой фигурой современного литературного процесса, Бродский немного запоздало принимает лавры победителя от века, как будто чувствующего свою вину перед ним. Но сам поэт никого и ни в чём не обвиняет и принимает своё одиночество как единственно возможную судьбу, пусть несправедливую и горькую:

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому еще ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадешь?

Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,

смотри в окно и думай понемногу:

во всем твоя одна, твоя вина,

и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,

как хорошо, что ты никем не связан,

как хорошо, что до смерти любить

тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму

ничья рука тебя не провожала,

идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,

поймать себя в словах неоткровенных

и вдруг понять, как медленно душа

заботится о новых переменах.

Утешения и защиты от житейских невзгод поэт ищет не у людей, а у природы. Нередко в его стихах появляется образ моря – возможно, это связано и с некоторыми фактами биографии поэта. С юных лет Бродский много путешествует, с 1957 года был рабочим в геологических экспедициях НИИГА, в 1957 и 1958 годах – на Белом море, в 1959 и 1961 годах – в Восточной Сибири и в Северной Якутии, на Анабарском щите. Можно сказать, что морская стихия была у поэта в крови, и в ней он находил много родственного своей душе:

Когда так много позади

Всего, в особенности – горя,

Поддержки чьей-нибудь не жди,

Сядь в поезд, высадись у моря.

Оно обширнее. Оно

И глубже. Это превосходство –

Не слишком радостное. Но

Уж если чувствовать сиротство,

То лучше в тех местах, чей вид

Волнует, нежели язвит.

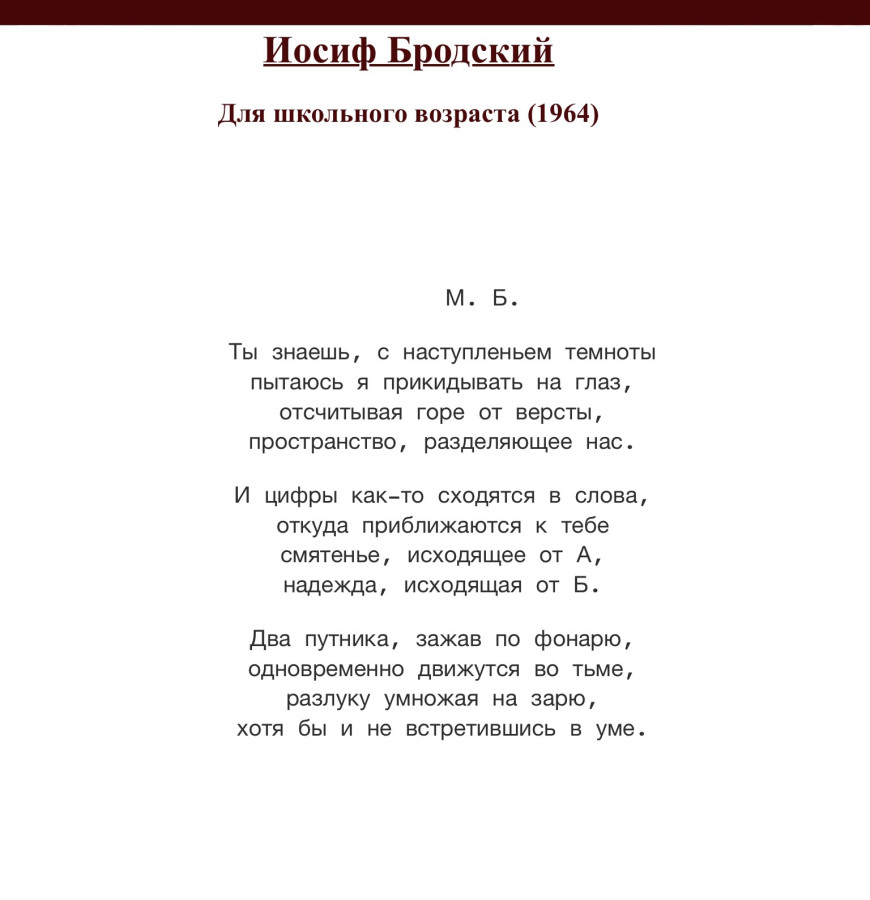

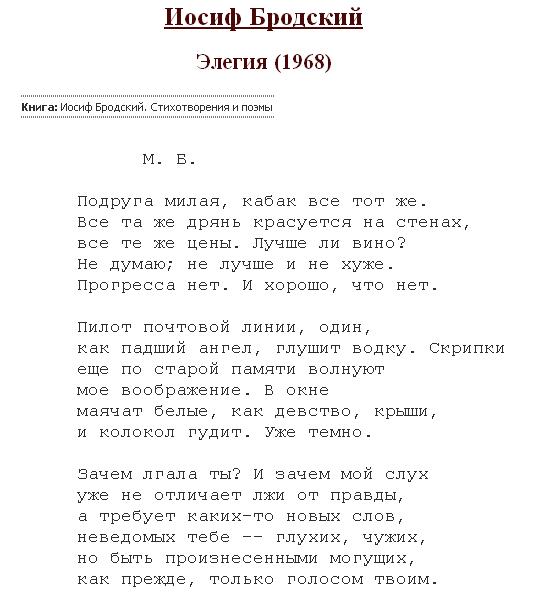

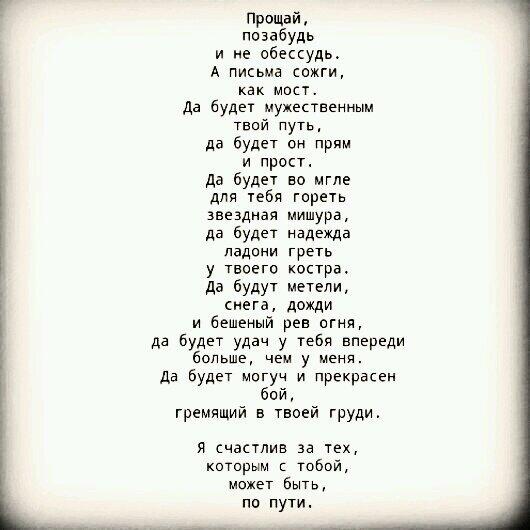

Ключевые темы творчества Бродского – поэзия, экзистенциализм, любовь. Одно из самых сильных увлечений поэта – художница-аристократка Мария Басманова. Ей был посвящён целый цикл стихотворений, но при этом стихи о любви одновременно являлись и горестными раздумьями о жизни – её скоротечности и невозвратности. Почему совсем юный двадцатидвухлетний Бродский ощущал, что у него «будто целая жизнь за плечами»? Возможно, дело в предчувствии той жестокой судьбы, которая была ему уготована в дальнейшем:

Ни тоски, ни любви, ни печали,

ни тревоги, ни боли в груди,

будто целая жизнь за плечами

и всего полчаса впереди.

Оглянись – и увидишь наверно:

в переулке такси тарахтят,

за церковной оградой деревья

над ребенком больным шелестят,

из какой-то неведомой дали

засвистит молодой постовой,

и бессмысленный грохот рояля

поплывет над твоей головой.

Не поймешь, но почувствуешь сразу:

хорошо бы пяти куполам

и пустому теперь диабазу

завещать свою жизнь пополам.

«Экзистенциальный ужас» умалчивания в условиях идеологического неприятия страной его поэзии Бродский переживает своеобразно. Продолжая упорно и непрерывно работать, поэт остаётся верен чувству одиночества избранности, полагая, что надёжная психологическая защита от любого внешнего воздействия – это авторская самобытность, инаковость, творческая оригинальность. Об этом он писал в своём «Напутствии»:

Это обособление Бродский подчёркивает даже с помощью

Кто к минувшему глух

и к грядущему прост,

устремляет свой слух

в преждевременный рост.

Как земля, как вода

под небесною мглой,

в каждом чувстве всегда

сила жизни с иглой.

И невольным объят

страхом, вздрогнет, как мышь,

тот, в кого ты свой взгляд устремишь,

из угла устремишь.

Засвети же свечу

на краю темноты.

Я увидеть хочу

то, что чувствуешь ты.

В этом доме ночном,

где скрывает окно,

словно скатерть с пятном,

темноты полотно.

Ставь на скатерть стакан,

чтоб он вдруг не упал,

чтоб сквозь стол-истукан,

словно соль проступал,

незаметный в окне,

ослепительный путь –

будто льется вино

и вздымается грудь.

Ветер, ветер пришел,

шелестит у окна,

укрывается стол

за квадрат полотна,

и трепещут цветы

у него позади,

на краю темноты,

словно сердце в груди.

И чернильная тьма

наступает опять,

как движенье ума

отметается вспять,

и сиянье звезды

на латуни осей

глушит звуки езды

на дистанции всей.

Принятие себя, своей сути в единстве всех внутренних противоречий, всех очевидных симптомов душевной расколотости и раздробленности – вот в чём Бродский видит главную задачу творца. Регулярно общаясь со своим «чёрным человеком», поэт тщательно и без суеты изучает открывающиеся ему бездны, в которых, возможно, залог очередной творческой высоты.

На прения с самим

собою ночь

убив, глотаешь дым,

уже не прочь

в набрякшую гортань

рукой залезть.

По пуговицам грань

готов провесть.

Чиня себе правёж,

душе, уму,

порою изведешь

такую тьму

и времени и слов,

что ломит грудь,

что в зеркало готов

подчас взглянуть.

Но это только ты,

и жизнь твоя

уложена в черты

которого тверды

в беде, в труде

и, видимо, чужды

любой среде.

Но это только ты.

Твое лицо

для спорящей четы

само кольцо.

Не зеркала вина,

что скривлен рот:

ты Лотова жена

и сам же Лот.

Но это только ты.

А фон твой — ад.

Смотри без суеты

вперед. Назад

без ужаса смотри.

Будь прям и горд,

раздроблен изнутри,

на ощупь тверд.

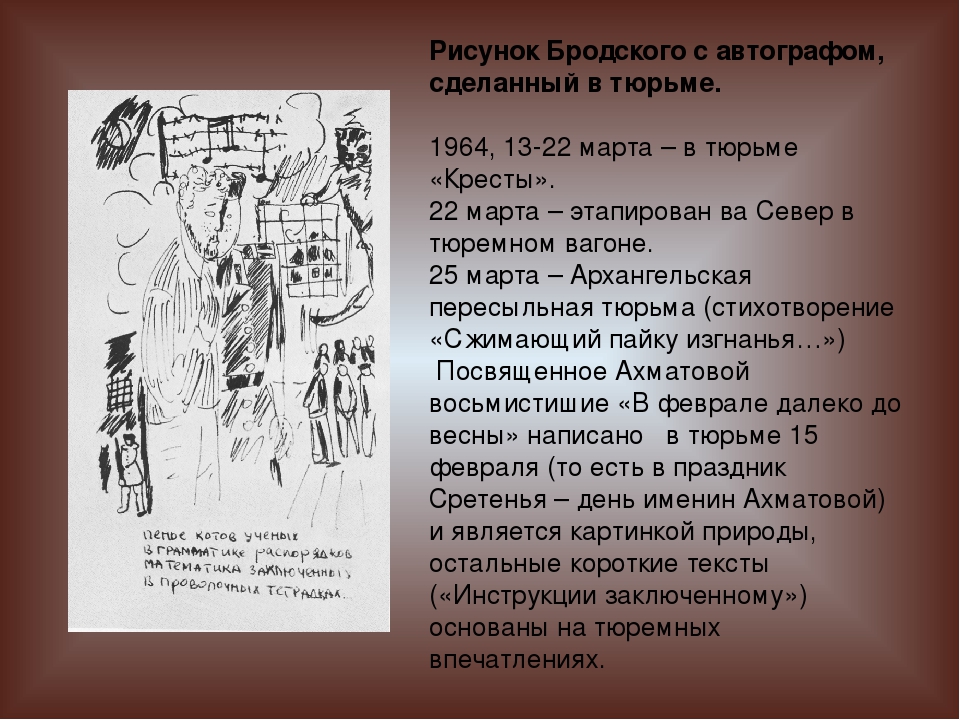

18 февраля 1964 года суд постановил направить Бродского на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу, где поэт провёл три недели. Впоследствии поэт отмечал: «…это было худшее время в моей жизни». По его воспоминанию, в психиатрической больнице к нему применяли «укрутку»: «Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей.

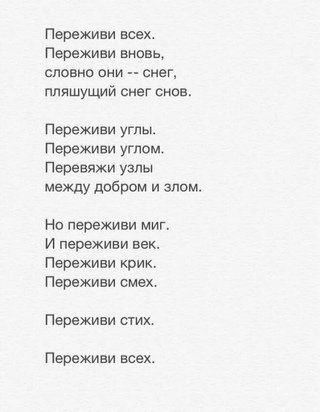

Переживи всех.

Переживи вновь,

словно они – снег,

пляшущий снег снов.

Переживи углы.

Переживи углом.

Перевяжи узлы

между добром и злом.

Но переживи миг.

И переживи век.

Переживи крик.

Переживи смех.

Переживи стих.

Переживи всех.

4 июня 1965 года по решению суда, обвинившего поэта в тунеядстве, Бродского отправили в ссылку в Архангельскую область, в деревню Норенскую. Там поэт узнал мир деревни. Атеист по убеждениям, он тем не менее верит в то, что бог как сверхъестественное начало, отрицаемое советской властью, обитает везде и влияет на души и сознание людей значительно больше, чем система неоправданных и бессмысленных запретов. В одном из стихотворений, написанных в том же 1965 году, Бродский описывает бога как языческого духа, чем-то даже напоминающего домового:

В одном из стихотворений, написанных в том же 1965 году, Бродский описывает бога как языческого духа, чем-то даже напоминающего домового:

В деревне Бог живёт не по углам,

как думают насмешники, а всюду.

Он освящает кровлю и посуду

и честно двери делит пополам.

В деревне он – в избытке. В чугуне

он варит по субботам чечевицу,

приплясывает сонно на огне,

подмигивает мне, как очевидцу.

Он изгороди ставит. Выдаёт

девицу за лесничего. И в шутку

устраивает вечный недолёт

объездчику, стреляющему в утку.

Возможность же всё это наблюдать,

к осеннему прислушиваясь свисту,

единственная, в общем, благодать,

доступная в деревне атеисту.

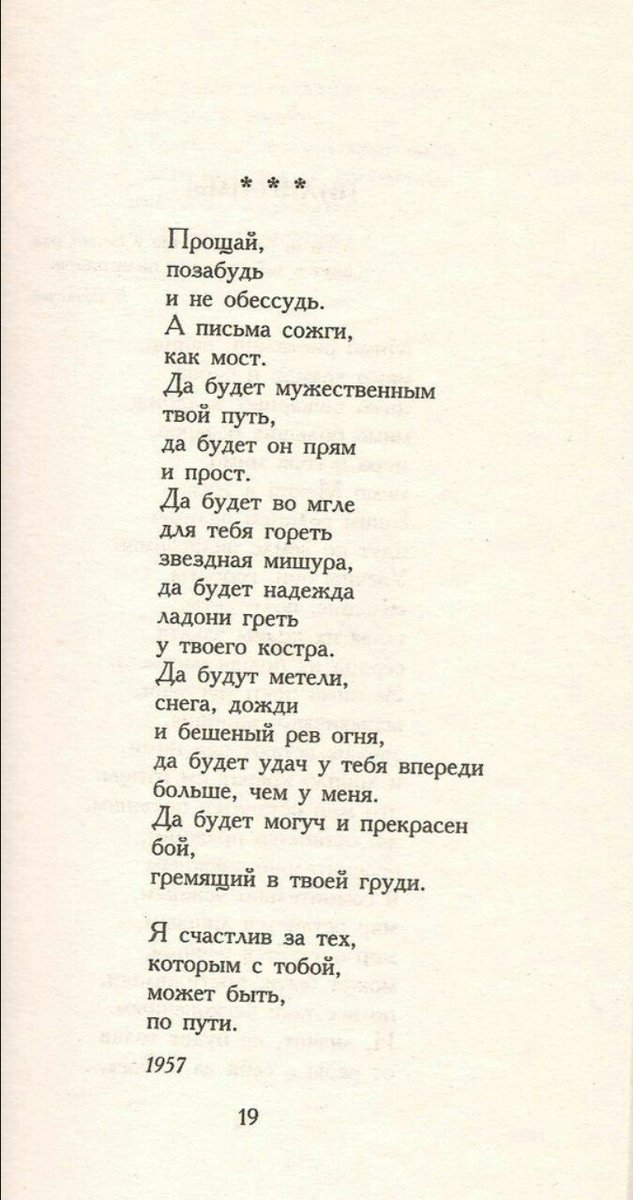

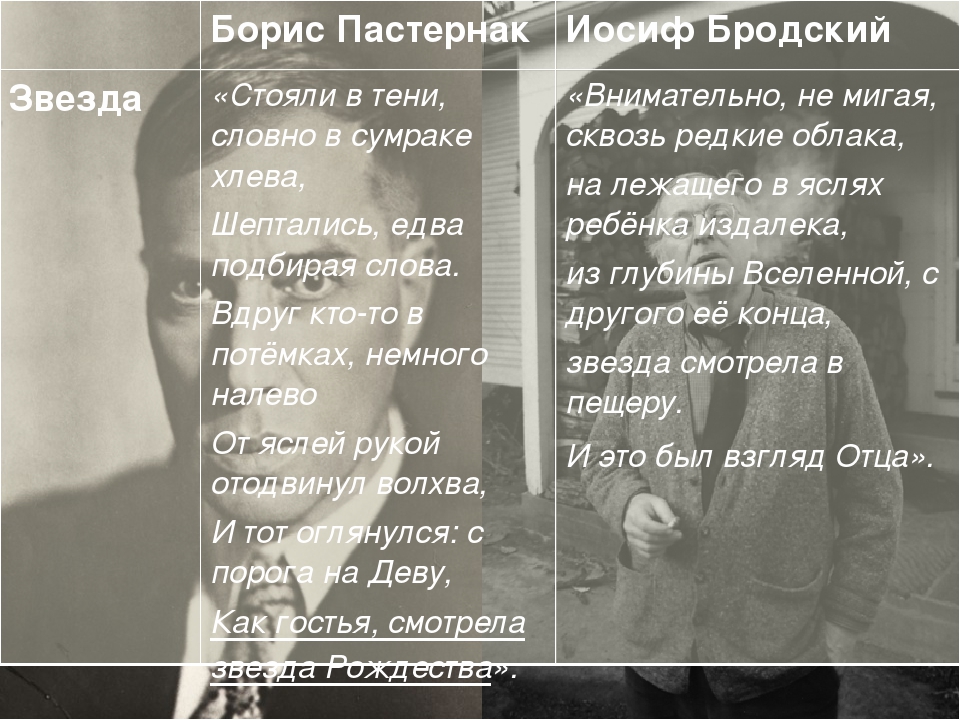

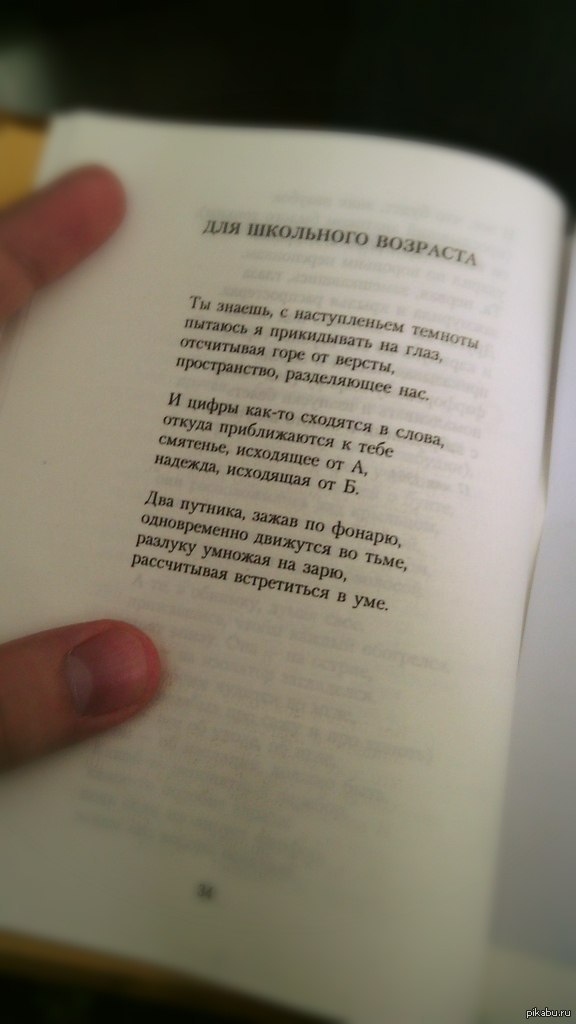

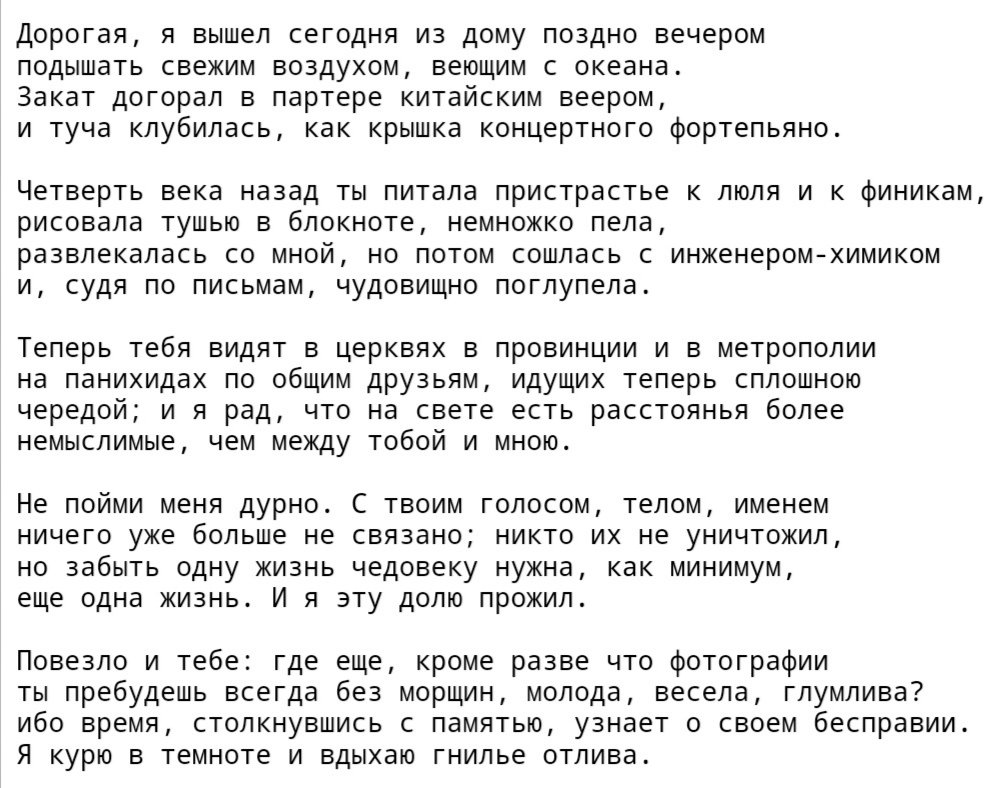

Определяя классиков и современников, повлиявших на творческий метод Бродского, следует вспомнить историю личных знакомств поэта с теми, чьим последователем он потом сам себя называл. Из современников на него повлияли Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Станислав Красовицкий, Борис Слуцкий. Позднее Бродский называл величайшими поэтами Одена и Цветаеву, за ними следовали Кавафис и Фрост, замыкали личный канон поэта Рильке, Пастернак, Мандельштам и Ахматова. Тем интереснее найти в его самом первом опубликованном стихотворении, написанном в далёком 1957 году, сходство с легендарной «лесенкой» Маяковского. Да и сама авторская интонация кажется очень оптимистичной и даже немного лозунговой, если не брать во внимание довольно грустное содержание стиха, в котором основная тема – расставание:

Из современников на него повлияли Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Станислав Красовицкий, Борис Слуцкий. Позднее Бродский называл величайшими поэтами Одена и Цветаеву, за ними следовали Кавафис и Фрост, замыкали личный канон поэта Рильке, Пастернак, Мандельштам и Ахматова. Тем интереснее найти в его самом первом опубликованном стихотворении, написанном в далёком 1957 году, сходство с легендарной «лесенкой» Маяковского. Да и сама авторская интонация кажется очень оптимистичной и даже немного лозунговой, если не брать во внимание довольно грустное содержание стиха, в котором основная тема – расставание:

Прощай,

позабудь

и не обессудь.

А письма сожги,

как мост.

Да будет мужественным

твой путь,

да будет он прям

и прост.

Да будет во мгле

для тебя гореть

звёздная мишура,

да будет надежда

ладони греть

у твоего костра.

Да будут метели,

снега, дожди

и бешеный рёв огня,

да будет удач у тебя впереди

больше, чем у меня.

Да будет могуч и прекрасен

бой,

гремящий в твоей груди.

Я счастлив за тех,

которым с тобой,

может быть,

по пути.

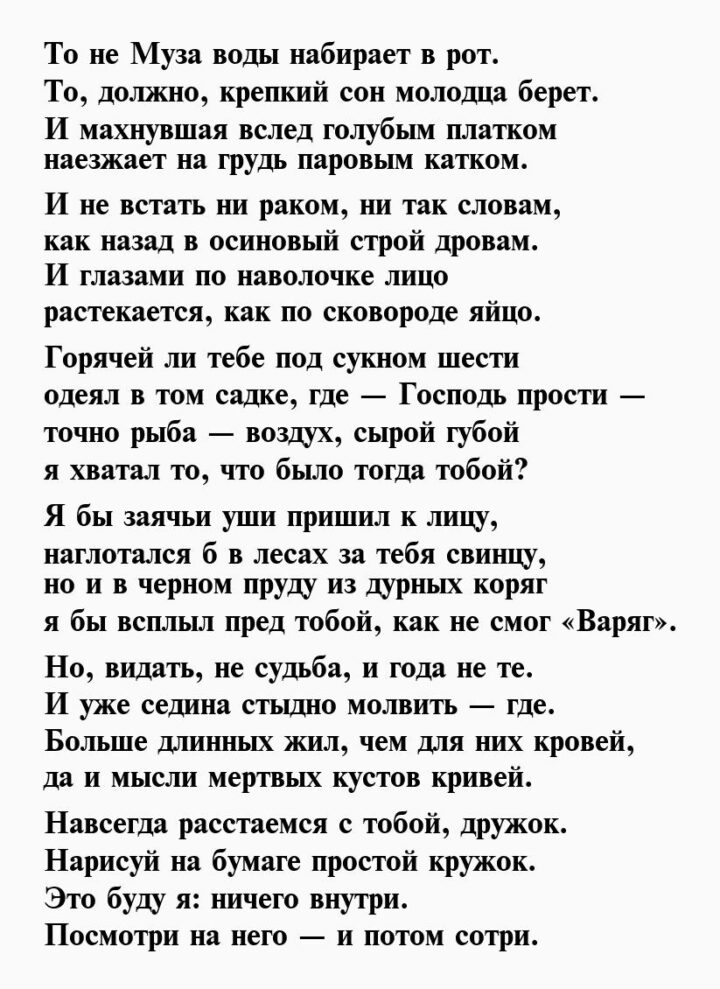

О чём бы ни писал Бродский, тема расставания (будущего или нынешнего) всегда оставалась ключевой в его творчестве. С самых юных лет поэт предчувствовал глубокую трагедию своей жизни – злой рок, который однажды навсегда оторвёт его от своих корней, от родных и близких. 16 мая 1972 поэту Иосифу Бродскому было предписано покинуть СССР. Перед этим он был вызван в ОВИР и поставлен перед выбором: немедленная эмиграция или «горячие денёчки» – эта метафора могла означать допросы, психбольницы, тюрьмы. Избрав эмиграцию, Бродский старался оттянуть день отъезда, но власти стремились как можно скорее избавиться от неугодного поэта, и 4 июня 1972 года лишённый советского гражданства Бродский вылетел из Ленинграда по «израильской визе» и по предписанной еврейской эмиграции маршруту – в Вену:

Мне говорят, что нужно уезжать.

Да-да. Благодарю. Я собираюсь.

Да-да. Я понимаю. Провожать

не следует. Да, я не потеряюсь.

Ах, что вы говорите; дальний путь.

Какой-нибудь ближайший полустанок.

Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.

Я вовсе налегке. Без чемоданов.

Да-да. Пора идти. Благодарю.

Да-да. Пора. И каждый понимает.

Безрадостную зимнюю зарю

над родиной деревья поднимают.

Все кончено. Не стану возражать.

Ладони бы пожать; и до свиданья.

Я выздоровел. Нужно уезжать.

Да-да. Благодарю за расставанье.

Вези меня по родине, такси.

Как будто бы я адрес забываю.

В умолкшие поля меня неси.

Я, знаешь ли, с отчизны выбываю.

Как будто бы я адрес позабыл:

к окошку запотевшему приникну

и над рекой, которую любил,

я расплачусь и лодочника крикну.

(Все кончено. Теперь я не спешу.

Езжай назад спокойно, ради Бога.

Я в небо погляжу и подышу

холодным ветром берега другого.)

Ну, вот и долгожданный переезд.

Кати назад, не чувствуя печали.

Когда войдешь на родине в подъезд,

я к берегу пологому причалю.

Всё, что происходило в дальнейшей судьбе Иосифа Бродского, было связано с его жизнью в изгнании. За рубежом его высоко ценят, активно печатают, превозносят до небес. Являясь преподавателем нескольких престижных американских вузов, автором многочисленных сборников стихов и эссе, поэт не испытывает чувства удовлетворённости, остро ощущая своё одиночество в чужой стране, отлучённый (как выяснится – уже навсегда) от друзей и родителей. В его творчестве начался переломный момент, наиболее ярко отраженный в произведениях, вошедших в сборник «Часть речи», одним из которых было «Одиссей – Телемаху». В образах древнегреческих героев нетрудно угадать самого Бродского и его сына, с которым поэт был разлучён:

Мой Tелемак,

Tроянская война

окончена. Кто победил – не помню.

Кто победил – не помню.

Должно быть, греки: столько мертвецов

вне дома бросить могут только греки…

И все-таки ведущая домой

дорога оказалась слишком длинной,

как будто Посейдон, пока мы там

теряли время, растянул пространство.

Мне неизвестно, где я нахожусь,

что предо мной. Какой-то грязный остров,

кусты, постройки, хрюканье свиней

заросший сад, какая-то царица,

трава да камни… Милый Телемак,

все острова похожи друг на друга,

когда так долго странствуешь; и мозг

уже сбивается, считая волны,

глаз, засоренный горизонтом, плачет,

и водяное мясо застит слух.

Не помню я, чем кончилась война,

и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.

Лишь боги знают, свидимся ли снова.

Ты и сейчас уже не тот младенец,

перед которым я сдержал быков.

Когда б не Паламед, мы жили вместе.

Но может быть и прав он: без меня

ты от страстей Эдиповых избавлен,

и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

В 1987 году Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой “за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью”. В том же году стихи поэта впервые после его эмиграции были опубликованы в СССР в журнале “Новый мир”. В 1991 году Бродскому было присуждено почетное звание “Поэт-лауреат Библиотеки Конгресса США”.

Можно сказать, что в творческой жизни поэта постепенно началась оттепель, а вот в жизни реальной всё было сложнее – оставалось всего несколько лет до рокового инфаркта, несколько лет напряжённой творческой работы и постепенного «возвращения» на родину когда-то отнятого у неё гения:

Снаружи темнеет, верней – синеет, точней – чернеет.

Деревья в окне отменяет, диван комнеет.

Я выдохся за день, лампу включать не стану

и с мебелью в комнате вместе в потемки кану.

Пора признать за собой поверхность и, с ней, наклонность

к поверхности, оставить претензии на одушевленность;

хрустнуть суставами, вспомнить кору, коренья и,

смахнув с себя пыль, представить процесс горенья.

Вор, скрипя половицей, шаря вокруг как Шива,

охнет, наткнувшись на нечто твердое, от ушиба.

Но как защита от кражи, тем более – разговора,

это лучше щеколды и крика “держите вора”.

Темнеет, точней – чернеет, вернее – деревенеет,

переходя ту черту, за которой лицо дурнеет,

и на его развалинах, вприсядку и как попало,

неузнаваемость правит подобье бала.

В конце концов, темнота суть число волокон,

перестающих считаться с существованьем окон,

неспособных представить, насколько вещь окрепла

или ослепла от перспективы пепла

и в итоге – темнеет, верней – ровнеет, точней – длиннеет.

Незрячесть крепчает, зерно крупнеет;

ваш зрачок расширяется, и, как бы в ответ на это,

в мозгу вовсю разгорается лампочка анти-света.

Так пропадают из виду; но настоящий финиш

Не там, где кушетку вплотную к стене придвинешь,

но в ее многоногости за полночь, крупным планом

разрывающей ленточку с надписью “Геркуланум”.

Субботним вечером 27 января 1996 года в Нью-Йорке Бродский готовился ехать в Саут-Хэдли и собрал в портфель рукописи и книги, чтобы на следующий день взять с собой. В понедельник начинался весенний семестр. Пожелав жене спокойной ночи, Бродский сказал, что ему нужно ещё поработать, и поднялся к себе в кабинет. Утром, на полу в кабинете его и обнаружила жена. Бродский был полностью одет. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно — инфаркт, поэт умер в ночь на 28 января 1996 года.

В прошлом те, кого любишь, не умирают!

В прошлом они изменяют или прячутся в перспективу.

В прошлом лацканы уже; единственные полуботинки

дымятся у батареи, как развалины буги-вуги.

В прошлом стынущая скамейка

напоминает обилием перекладин

обезумевший знак равенства. В прошлом ветер

до сих пор будоражит смесь

латыни с глаголицей в голом парке:

жэ, че, ша, ща плюс икс, игрек, зет,

и ты звонко смеешься: «Как говорил ваш вождь,

ничего не знаю лучше абракадабры».

В последние годы интерес к творчеству Бродского значительно возрос. Появилось много достойных внимания статей и монографий, посвящённых его жизни, поэзии и эссеистике. На сегодняшний день одной из интереснейших работ можно считать книгу Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским». Сам автор сюжет называет «фантастичным», жанр определяет как «автофикшн», «близкий к авантюрному роману», но настаивает на автобиографичности книги.

Юбилей Иосифа Бродского. Лучшие песни на его стихи

Иосиф Александрович Бродский уже давно больше чем поэт, больше чем легенда и даже больше чем символ. Среда, погрузившись в которую, совершенно не стремишься ее покидать. И неудивительно, что певучесть строк Бродского просто обязана была прорасти в песнях. В день 80-летия поэта предлагаем вам не только вспомнить, но и спеть любимые строчки.

Машина времени

В 1995 году, когда Андрей Макаревич записал совместный альбом с писателем Юзом Алешковским, в знаменитом нью-йоркском эмигрантском ресторане «Русский самовар» (или просто «Самовар»), совладельцем которого был Бродский, устроили по этому поводу вечеринку. Поэт, пришедший поздравить Алешковского, повертел в руках свежий диск и пробормотал: «Может, и мне альбом записать?»

И вскоре Макаревич и Александр Кутиков уговорили Бродского сделать пластинку — но не песен, а стихов в собственном исполнении. Поэт согласился.

Через несколько дней подготовили студию, автор сам сделал подборку стихов и записал все с одного дубля. Правда, результат ему не понравился — на следующий день он переписал все заново.

Итогом стал выпущенный на Sintez Records (лейбл, основанный Кутиковым) аудиоальбом стихов Бродского в авторском исполнении — феноменальный и невероятно ценный артефакт эпохи. В нем нет музыки, но есть нечто большее — мелодика авторского прочтения, столь похожая на магическое заклинание.

Под гитару от первого лица

К этому времени поэзию Бродского уже перекладывали на ноты: творчество и сама фигура поэта стали культовыми еще при его жизни в 60-х годах. Неудивительно, что первыми к стихам Иосифа Александровича обратились представители популярной тогда авторской песни (например, без «Пилигримов» не обходился ни один концерт Евгения Клячкина).

Но по-настоящему посвятил свою жизнь изучению природы песенного стихосложения и творчества Нобелевского лауреата другой известный бард — Александр Мирзаян. Песни на стихи Бродского составляют чуть ли не основной корпус сочинений исполнителя.

Иногда Александр позволял себе некоторые вольности с оригинальным текстом. Например, знаменитые «Письма римскому другу» просто отказывались ложиться на придуманную Мирзаяном музыку: последняя строка «Дрозд щебечет в шевелюре кипариса» своей звеняще-шипящей аллитерацией никак не хотела попадать в коду песни. И тогда он просто поменял две последние строчки местами — о чем благородно предупреждал слушателей на концертах.

Бродский в стиле рок

Мирзаяновские песни на стихи Бродского вышли далеко за пределы бардовской среды. Для самого Александра было удивлением, что знаменитый рок-музыкант Анатолий Крупнов, например, записал собственную версию его «Танго» для своего альбома «Чужие Песни И Несколько Своих». Спора по поводу дележа авторских прав не случилось: альбом для Крупнова оказался посмертным, а Мирзаян с достоинством воспринял рокерский кавер.

Впрочем, чувственность лирики Бродского оказалась близка многим рок-исполнителям. Так, Светлана Сурганова и Диана Арбенина («Ночные снайперы»), уже когда начали сольную карьеру, обратились к его творчеству. Но и тут отразилась разница характеров музыкантов: Арбенина выбрала для музыкального прочтения «Я сижу у окна», где можно было дать волю затаенной энергии, вот-вот готовой перейти в крик, если не в истерику.

Сурганова же, наоборот, исполнила «Неужели не я…» — вышла пронзительная лирическая баллада.

«Мужское начало» стихов Бродского в музыке почти идеально воплотила группа «Сплин». Для петербуржца Александра Васильева поэт был и остается одним из главных титанов, подступиться к творчеству которого музыкант хотел давно, но совершенно не желал делать это наспех. Итогом довольно долгого раздумья стал «Конец прекрасной эпохи» — стихотворение с множеством подтекстов и вариантов прочтения: песня, идеально подходящая под меланхолию и рефлексивность творчества Васильева — как сольного, так и с группой «Сплин».

Последним на данный момент рок-обращением к поэзии Бродского стал сингл Земфиры «Джозеф» — соединение «Новых стансов к Августе» и «Румянцевой победам».

Песню неоднозначно восприняли в музыкальном сообществе. Но, как и все, что выпускает Земфира, она стала важным событием в мире отечественной музыки.

С днем рождения, Иосиф Александрович!

Однако у нас есть и еще один удивительный артефакт: видеозапись из все того же «Самовара», где Бродский самозабвенно под аккомпанемент ресторанных музыкантов поет «Очи черные». Делает это нежно, трогательно, вопиюще немузыкально, но абсолютно искренне.

Делает это нежно, трогательно, вопиюще немузыкально, но абсолютно искренне.

Автор: Павел Сурков.

Источник: РИА НОВОСТИ

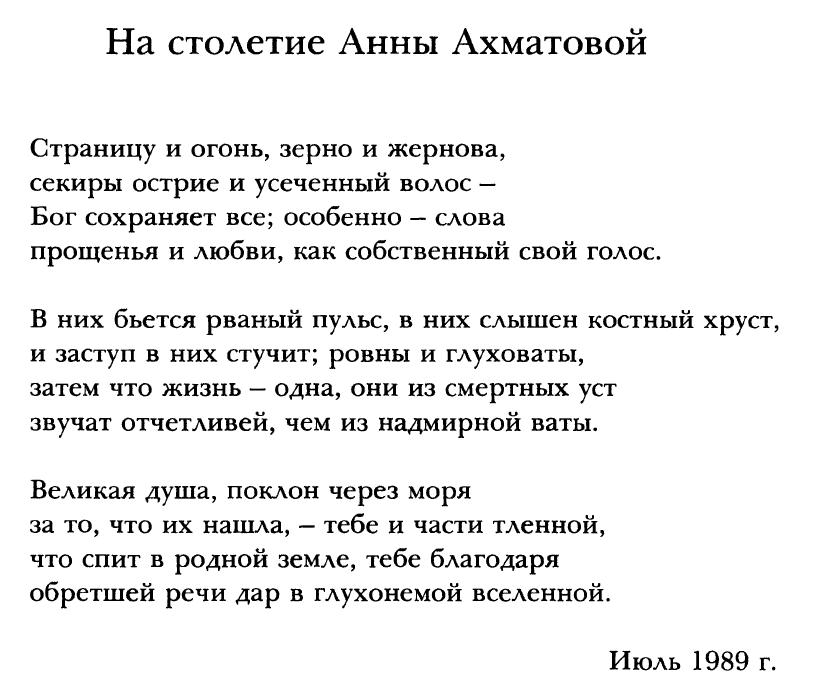

Иосиф Бродский: «Ахматова учит сдержанности»

К 75-летнему юбилею Иосифа Бродского Русская служба Би-би-си публикует интервью, которое поэт дал журналисту Наталье Рубинштейн об Анне Ахматовой и ее влиянии на него.

Наталья Рубинштейн: Как состоялось твое знакомство с Анной Андреевной Ахматовой? С чего оно началось?

Иосиф Бродский: началось все с того, что один из моих близких друзей, замечательный поэт, один из самых замечательных поэтов, которых земля рождала, предложил мне отправиться в Комарово и познакомиться с Ахматовой. Это было в 1962м году, если я не ошибаюсь, где-то в конце лета. По тем временам, мне было, наверное, 21 или 22 года, и я не был читателем Ахматовой, то есть я не очень хорошо себе представлял, к кому я еду. Я знал пять или шесть стихотворений, самый минимум. Мы отправились в Комарово, после некоторых мытарств с адресом и так далее, приключений, мы пришли по правильному адресу. Знакомство состоялось, чисто формальное. Тем не менее, какой-то минимум взаимной приязни был ощутим.

Я знал пять или шесть стихотворений, самый минимум. Мы отправились в Комарово, после некоторых мытарств с адресом и так далее, приключений, мы пришли по правильному адресу. Знакомство состоялось, чисто формальное. Тем не менее, какой-то минимум взаимной приязни был ощутим.

На протяжении двух или трех месяцев впоследствии я продолжал наезжать в Комарово, либо сам, либо с кем-нибудь из моих друзей, и навещал Анну Андреевну. Но это носило характер скорее вылазок за город, нежели общения с великим поэтом. Во время этих встреч я показывал Анне Андреевне свои стихотворения, которые она хвалила, она мне показывала свои. То есть чисто профессиональный поэтический контакт имел место. Это действительно носило, скорее, характер поверхностный. Пока в один прекрасный день, возвращаясь вечером из Комарово, в переполненном поезде, набитом до отказа – это, видимо, был воскресный вечер. Поезд трясло, как обычно, он несся на большой скорости, и вдруг в моем сознании всплыла одна фраза, одна строчка из ахматовских стихов. И вдруг я в какое-то мгновение, видимо, то, что японцы называют сатори или откровение, я вдруг понял, с кем я имею дело. Кого я вижу, к кому я наезжаю в гости раз или два в неделю в Комарово. Вдруг каким-то образом все стало понятным, значительным. То есть произошел некоторый, едва ли не душевный, переворот.

И вдруг я в какое-то мгновение, видимо, то, что японцы называют сатори или откровение, я вдруг понял, с кем я имею дело. Кого я вижу, к кому я наезжаю в гости раз или два в неделю в Комарово. Вдруг каким-то образом все стало понятным, значительным. То есть произошел некоторый, едва ли не душевный, переворот.

H.Р.: Я могу спросить Вас, какая это была строчка?

И.Б.: «Меня, как реку, суровая эпоха повернула».

H.Р.: И с этого момента началось какое-то другое общение?

И.Б.: В общем да, общение началось совершенно другое. Может быть, это звучит немножечко возвышенно, но началось общение не лиц, глаз, органов зрения, слуха и так далее, началось, по крайней мере, с моей стороны. Но я думаю, одностороннее общение такого рода невозможно, началось общение душ.

H.Р.: Вы не ошибаетесь, об этом остались свидетельства. Исайя Берлин записывает свой разговор с Ахматовой в 1965 году, и приводит ее слова так: «Было много талантливых поэтов среди младшего поколения. Лучшим из них был Бродский, которого, как она выразилась, «она сама вырастила». Что стоит за этими словами, что значит «вырастила»?

Лучшим из них был Бродский, которого, как она выразилась, «она сама вырастила». Что стоит за этими словами, что значит «вырастила»?

И.Б.: Я сталкиваюсь с этой фразой впервые, это ужасно приятно слышать. В одном ее поведении, выражении лица, повороте головы — во всем этом содержался совершенно невероятный урок. Один пример: никто и ничто не научил меня так понимать и прощать все – людей, обстоятельства, природу, безразличие высших сфер, как она.

H.Р.: То есть действительно вырастила, и имела право сказать это о Вас?

И.Б.: Я думаю, что да.

H.Р.: Если Вам эти слова незнакомы, то я почитаю Вам дальше, чтобы Вам и дальше было приятно. Что Ахматова говорила Берлину.

И.Б.: Может быть, не надо? Нет?

H.Р.: Нет, я хочу услышать какой-нибудь отклик. «Она говорила так о том окружении молодых поэтов, которое было вокруг нее в начале 60х годов: они затмят всех нас, сказала она, — поверьте, я, Пастернак, Мандельштам и Цветаева – все мы находимся в конце долгого периода развития, начавшегося еще в XIX веке. Мои друзья и я думали, что мы говорим подлинным голосом XX столетия. Но настоящее начало пришло лишь с этими, новыми поэтами. Пока они находятся под замком, но придет время, они вырвутся на свободу и изумят весь мир». Вызывают ли эти слова у Вас какой-то отклик, сбылись ли они? Как Вы смотрите на них сегодня?

Мои друзья и я думали, что мы говорим подлинным голосом XX столетия. Но настоящее начало пришло лишь с этими, новыми поэтами. Пока они находятся под замком, но придет время, они вырвутся на свободу и изумят весь мир». Вызывают ли эти слова у Вас какой-то отклик, сбылись ли они? Как Вы смотрите на них сегодня?

И.Б.: У меня от этих слов мурашки идут. В известной степени это правда. Ахматова была человеком чрезвычайно высокого профессионализма. Больше всего ее интересовало, говорит ли поэт, говорит ли поэзия, русская поэзия, языком своего времени. Одна из похвал, которые ей представлялись наиболее высокими, была фраза: «Такого по-русски еще не было». Или, лучше того: «Такого еще не было». Эта оценка была профессиональной не только потому, что в русской литературе такого еще не было.

Ахматова была человеком чрезвычайно начитанным – она читала по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски с большой легкостью. Это, возвращаясь к этой фразе, что она нас вырастила, это правда. Я помню, что впервые «Ромео и Джульетту» по-английски я услышал в ее чтении. Как, впрочем, и куски из «Божественной Комедии». По-итальянски. В ее чтении. Но дело не в этом. И, действительно, это ее в высшей степени интересовало — современность звучания. До известной степени она права и не права.

Я помню, что впервые «Ромео и Джульетту» по-английски я услышал в ее чтении. Как, впрочем, и куски из «Божественной Комедии». По-итальянски. В ее чтении. Но дело не в этом. И, действительно, это ее в высшей степени интересовало — современность звучания. До известной степени она права и не права.

Затмить эту четверку – ее, Мандельштама, Цветаеву, Пастернака – это и невозможно, и ненужно. Это немыслимо. И, тем не менее, я понимаю, что она говорила. Потому что, действительно, с определенной точки зрения, не знаю, как ее сформулировать, можно почувствовать элемент архаики. Но я думаю, что это не так. Вырвались ли мы на свободу? Удивляем ли мы мир? Я думаю, что, до известной степени, да. Мир, до известной степени, по крайней мере, англоязычный мир, ошеломлен тем, что он читает в переводах на английский с русского, и именно Ахматову, Пастернака, Мандельштама и Цветаеву.

H.Р.: Существовал ли между Вами и Ахматовой обмен стихами, посвященными друг другу?

И. Б.: Это было. Нас было четверо и мы все ей писали стихи в огромном количестве. Как, впрочем, и она посвящала некоторым из нас стихотворения, или брала эпиграфы из наших стихотворений. Дело не только в этом, дело в том, что взаимоотношения были действительно чрезвычайно интересными, чрезвычайно профессиональными. Мы обсуждали то, что мы читали, что мы слышали. Я помню, я привозил ей корзинами, что называется, пластинки, той музыки, которую она, может быть, более или менее и не знала. Я ей показывал стихи самых разнообразных современных поэтов, и не только русских, но и англоязычных, и прочих.

Б.: Это было. Нас было четверо и мы все ей писали стихи в огромном количестве. Как, впрочем, и она посвящала некоторым из нас стихотворения, или брала эпиграфы из наших стихотворений. Дело не только в этом, дело в том, что взаимоотношения были действительно чрезвычайно интересными, чрезвычайно профессиональными. Мы обсуждали то, что мы читали, что мы слышали. Я помню, я привозил ей корзинами, что называется, пластинки, той музыки, которую она, может быть, более или менее и не знала. Я ей показывал стихи самых разнообразных современных поэтов, и не только русских, но и англоязычных, и прочих.

Имея в виду нас четверых, Анна Андреевна употребляла выражение «волшебный собор». Я не думаю, что, говоря о новой русской поэзии, она имела в виду исключительно нас, но, в значительной степени именно нас, потому что мы все тогда были, что называется, «мальчики», это было довольно давно.

Может быть, я преувеличиваю, ретроспективно льщу себе, или нам. Но она виделась с нами очень часто, иногда не проходило и недели, чтобы кто-нибудь из нас четверых не появлялся в Комарово или на улице Ленина в Ленинграде, или в Москве, где она бывала наездами. Я думаю, за этим стояла ее добрая воля, которая диктовалась не только ее расположением к молодым людям, которые хорошо относятся к ней как к поэту, но, помимо всего прочего, чисто профессиональным интересом.

Я думаю, за этим стояла ее добрая воля, которая диктовалась не только ее расположением к молодым людям, которые хорошо относятся к ней как к поэту, но, помимо всего прочего, чисто профессиональным интересом.

H.Р.: У Ахматовой не было никакого отталкивания от новой культуры, от неизвестного, чужого поколения?

И.Б.: Ничуть не бывало. Ей нравились поэты чрезвычайно разнообразные. Скажем, мы, до известной степени были ленинградцы, петербуржцы, если угодно. Но ей нравились поэты и совершенно другого порядка, она, например, помню, сильно нахваливала московского поэта Володю Корнилова, да и многих других. Я просто упоминаю Корнилова, как одно из имен. Единственное отталкивание, которое имело место быть, это отталкивание от молодых людей в Москве, которые, как ни горько и ни стыдно, представляли русскую поэзию за рубежом в то время. И были весьма популярны как, впрочем, они и сейчас популярны среди молодежи. Я имею в виду Евтушенко и Вознесенского.

H.Р.: И даже она резко отзывалась об Ахмадуллиной, как это сохранилось в воспоминаниях.

И.Б.: Она относилась к Бэлле сдержанно, но, в общем, я думаю, хорошо, хотя ее несколько раздражали, огорчали случаи вульгарного отношения, то, что она называла «наскоками». Я помню, у Бэллы стихотворение довольно длинное про Пушкина и Гончарову. Я помню, что Анна Андреевна отнеслась к этому с определенной долей суровости и неприязни, потому что ей показалось, и, я думаю, правильно, что Ахмадуллина несколько фривольно обращается с материалом, который для всех нас – нечто святое.

H.Р.: Сейчас много есть мемуаров об Ахматовой, и одни довольно недавно, два года назад, были напечатаны в «Гранях». Их написали Копелев и Орлова. Там, вспоминая один разговор с ней, они приводят ее слова: «Я однажды призналась Бродскому в белой зависти – читала и думала «вот это ты должна была бы написать, и вот это». Завидовала каждому слову, каждой рифме». Вы не помните такого случая? Каким стихам позавидовала Ахматова?

Вы не помните такого случая? Каким стихам позавидовала Ахматова?

И.Б.: Я не помню. Это опять-таки для меня неожиданность. Я помню массу разговоров о самых разнообразных стихотворениях. Возвращаясь к той фразе, которую она сказала Берлину, что она нас вырастила, в частности, меня, я думаю — да. Сейчас мне придется сказать несколько слов о себе. Это, вообще, нескромность, но это неизбежно. Я помню, что лет до 23-24 я писал стихи, в общем, благодаря творческому инстинкту молодости, когда человек пишет стихи и так далее. Одни были лучше, другие хуже, одни могли нравиться, другие нет, какие-то стихи становились популярными, какие-то нет, дело не в этом. Это все было стихописание.

Я помню один случай, когда я приехал к Анне Андреевне, и я привез стихотворение, которое назвалось «Большая элегия Джону Донну». И она мне сказала: «Вы не знаете, что Вы сделали». Она этого не уточняла, хотя у меня было смутное ощущение о том, какое это стихотворение, что в нем написано, что в нем сделано. Вот тут, я думаю, и началась моя более-менее профессиональная жизнь. С этой ее фразы.

Вот тут, я думаю, и началась моя более-менее профессиональная жизнь. С этой ее фразы.

Я хотел еще добавить бы одну вещь. Я просто хотел сказать о том влиянии, которое она оказала на всю последующую русскую поэзию ХХ века. Я думаю, она больше на мужчин, чем на женщин… хотя среди женщин у нее оказалось больше эпигонов.

H.Р.: Чувствуете ли Вы в своей поэзии влияние Ахматовой?

И.Б.: Конечно. Она учит, по крайней мере, русского поэта одной вещи – а именно, сдержанности тона. Это качество, при отсутствии знания этого поэта, то есть Ахматовой, в общем, до этого самому трудно додуматься, трудно дожить. У поэта-мужчины есть тенденция навязать себя аудитории, навязать себя читателю. Не говоря уже о потомстве. Заговорить, что называется, во весь голос.

H.Р.: Да, особенно при эмоциональной раскрытости русской традиции.

И.Б.: Да. Совершенно верно. Ахматова учит сдержанности.

H. Р.: И напоследок я позволю себе задать один просто ленинградский вопрос. Означало ли присутствие Ахматовой в Ленинграде в 60-е годы, определяло ли оно какое-то отличие в литературе, в атмосфере ленинградской, по сравнению, скажем, с московской?

Р.: И напоследок я позволю себе задать один просто ленинградский вопрос. Означало ли присутствие Ахматовой в Ленинграде в 60-е годы, определяло ли оно какое-то отличие в литературе, в атмосфере ленинградской, по сравнению, скажем, с московской?

И.Б.: Атмосфера этого места, этого города, конечно, отличается от московской, всегда отличалась, на протяжении ста лет. Вы знаете это стихотворение Баратынского:

«На все свой ход, на все свои законы. Меж люлькою и гробом спит Москва; Но и до ней, глухой, дошла молва, Что скучен вист и веселей салоны Отборные, где есть уму простор, Где властвует не вист, а разговор. И погналась за модой новосветской, Но погналась старуха непутем: Салоны есть, — но этот смотрит детской, А тот, увы! глядит гошпиталем.»

То есть разница существовала всегда. Но даже в наше время, когда, не скажу духовная, но душевная и культурная жизнь в сильной степени зиждилась на этих «последних из могикан», все-таки, я думаю, Ленинград был счастливей, чем Москва. Говоря это, я имею в виду как раз присутствие Ахматовой в Ленинграде, которое было предпочтительнее (но это мое собственное убеждение или предубеждение) присутствия Пастернака в Москве.

Говоря это, я имею в виду как раз присутствие Ахматовой в Ленинграде, которое было предпочтительнее (но это мое собственное убеждение или предубеждение) присутствия Пастернака в Москве.

Потому что, как это ни странно, я не знаю, как это объяснить, есть нечто в том, что Ахматова – женщина, а Пастернак – мужчина. Русской поэзии невероятно повезло в этом отношении. За этим стоит нечто грандиозное. Поэзия, голос поэтический, идея поэзии – она лишена признаков пола. Это не мужчина, не женщина, это – лирическое начало.

Когда Муза диктует, она диктует и мужчине, и женщине. Но, я думаю, что в случае, когда она диктует мужчине, мужчина скорее заносится и начинает думать, что он – автор стихотворения. В то время как с женщиной, я думаю, это происходит несколько реже. По крайней мере, в творчестве Ахматовой заметно, что ей кто-то или что-то диктует. Она и сама об этом говорит довольно часто. Понятно, что это – троп, речевая фигура — «мне кто-то диктует» – но, в ее случае, это нужно принимать буквальнее.

Если принять во внимание все, что с ней произошло, все ее личные, семейные катастрофы, то, что произошло с двумя ее мужьями, с ее сыном, и так далее, естественно было ожидать бабы, кричащей о своем горе. Если бы это произошло с мужчиной, он завыл бы по-бабьи. Женщина, в данном случае, Ахматова, не кричит, она просто говорит. Она не эксплуатирует лирическое начало. Она ведет себя как мужчина, нежели как женщина. Потому что поэзию часто эксплуатируют и тогда поэзия перестает быть правдой. Поэзия становится личным делом.

Лучшие стихи о любви

Сергей Есенин

Вы помните,

Вы все, конечно, помните,

Как я стоял,

Приблизившись к стене,

Взволнованно ходили вы по комнате

И что-то резкое

В лицо бросали мне.

Вы говорили:

Нам пора расстаться,

Что вас измучила

Моя шальная жизнь,

Что вам пора за дело приниматься,

А мой удел —

Катиться дальше, вниз.

Любимая!

Меня вы не любили.

Не знали вы, что в сонмище людском

Я был, как лошадь загнанная в мыле,

Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,

Что я в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь, что не пойму —

Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу

Лица не увидать.

Большое видится на расстояньи.

Когда кипит морская гладь,

Корабль в плачевном состояньи.

Земля — корабль!

Но кто-то вдруг

За новой жизнью, новой славой

В прямую гущу бурь и вьюг

Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я

Под дикий шум,

Незрело знающий работу,

Спустился в корабельный трюм,

Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —

Русским кабаком.

И я склонился над стаканом,

Чтоб, не страдая ни о ком,

Себя сгубить

В угаре пьяном.

Любимая!

Я мучил вас,

У вас была тоска

В глазах усталых:

Что я пред вами напоказ

Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,

Что в сплошном дыму,

В разворочённом бурей быте

С того и мучаюсь,

Что не пойму,

Куда несет нас рок событий…

Теперь года прошли,

Я в возрасте ином.

И чувствую и мыслю по-иному.

И говорю за праздничным вином:

Хвала и слава рулевому!

Сегодня я

В ударе нежных чувств.

Я вспомнил вашу грустную усталость.

И вот теперь

Я сообщить вам мчусь,

Каков я был

И что со мною сталось!

Любимая!

Сказать приятно мне:

Я избежал паденья с кручи.

Теперь в советской стороне

Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,

Кем был тогда.

Не мучил бы я вас,

Как это было раньше.

За знамя вольности

И светлого труда

Готов идти хоть до Ламанша.

Простите мне…

Я знаю: вы не та —

Живете вы

С серьезным, умным мужем;

Что не нужна вам наша маета,

И сам я вам

Ни капельки не нужен.

Живите так,

Как вас ведет звезда,

Под кущей обновленной сени.

С приветствием,

Вас помнящий всегда

Знакомый ваш

Сергей Есенин.

| |

Место в списке кандидатов: 380 | |

Место в списке кандидатов: 403 | |

| org/AggregateRating»> | |

Место в списке кандидатов: 432 | |

Место в списке кандидатов: 431 | |

Место в списке кандидатов: 439 | |

| org/AggregateRating»> | |

Место в списке кандидатов: 448 | |

Место в списке кандидатов: 455 | |

Место в списке кандидатов: 456 | |

| org/AggregateRating»> | |

Место в списке кандидатов: 458 | |

Место в списке кандидатов: 459 | |

Место в списке кандидатов: 460 | |

| org/AggregateRating»> | |

Место в списке кандидатов: 462 | |

Место в списке кандидатов: 463 | |

Место в списке кандидатов: 465 | |

| org/AggregateRating»> | |

Место в списке кандидатов: 468 | |

Место в списке кандидатов: 469 | |

Место в списке кандидатов: 470 | |

| org/AggregateRating»> | |

Место в списке кандидатов: 472 | |

Место в списке кандидатов: 473 | |

Место в списке кандидатов: 474 | |

Место в списке кандидатов: 475 | |

Место в списке кандидатов: 476 | |

Место в списке кандидатов: 501 | |

Место в списке кандидатов: 605 | |

| |

|

Гений и имперство – Weekend – Коммерсантъ

Иосиф Бродский — это поэт, чьи лучшие стихи родились в «соборной русской атмосфере» архангельской ссылки, а поздние, в которых ему «Запад люб»,— «это как чужая одежда, пусть броская, но не налезающая на его бренную плоть: мешает все та же русскость». А «своим еврейством он обманул мировую интеллигенцию» и — чтоб еще больше запутать следы — скрывал правду о своем крещении, которое состоялось во время эвакуации в городе Череповце. (Сомневаться же в самом факте крещения не приходится — в качестве одного из доказательств у автора припасен такой рассказ: во время недавней поездки в Череповец он зашел в храм, где, по его догадкам, крестили Бродского, «и надо же случиться такому, уверен, неслучайному совпадению — там начиналось крещение такого же, как Ося, двухлетнего малыша. Очевидно, он и плакал так же, как Ося».)

Как биографическая, литературоведческая или даже просто-напросто письменная работа, биография Бродского пера Владимира Бондаренко, откуда почерпнуты все эти соображения, совершенно не стоит того, чтоб ее замечали. Это безграмотная чушь, изобилующая перлами типа «Уистен Оден — не самый известный англоязычный поэт» или «Вечный жид — народный герой еврейской нации» и не очень ловкими попытками манипуляции вроде такой: «если бы это стихотворение (написанный Бродским в ссылке текст «Народ» со словами «Мой народ, возвышающий лучших сынов, Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов», который многие считают попыткой угодить власти.— А. Н.) было посвящено еврейскому народу, оно бы уже вошло во все хрестоматии, но поэт посвятил его другому народу по велению своей созревшей до этого состояния души».

На слуху книга Бондаренко оказалась потому, что во многом подтолкнула и продвинула обсуждение Бродского как вновь выявленного народника-патриота-государственника, проходящее (с участием обязательных сегодня в таких случаях Захара Прилепина и газеты «Известия») не то чтоб бурно, но назойливо. То есть совсем не узнать, что тот, кто заповедал нам не выходить из комнаты, он-то, по мнению всей этой публики, как раз и есть «поэт «русского мира»», оказалось решительно невозможным.

Даже то, что теперь называют идеей «русского мира», с Бродским на борту вроде бы должно выглядеть менее уныло и кликушески, чем в своем натуральном виде

Хотя есть в этом опусе Владимира Бондаренко еще что-то, стоящее упоминания. А именно — фигура автора. Но не сама по себе (в большинстве проявлений Бондаренко представляет собой вполне привычный тип пламенного антисемита и вдохновенного певца «попираемой» русской соборности — а la Проханов, но без его красноречия), а в соединении с его героем, в отношении к нему. К поэту, у которого не только в пятом пункте значилось совсем не то, что нравится его биографу, но и считавшему центром вселенной Европу, а вовсе не идущую особым путем Россию. Которого при этом Владимир Бондаренко любит какой-то нежной, почти запретной любовью,— пытаясь все же найти своему чувству какие-то оправданья.

Тут есть что-то щемяще литературное. В этой зачарованности, в этом стремлении доказать миру и в первую очередь себе самому, что у него — компилирующего из чужих воспоминаний и интервью эту биографию — есть, да, есть нечто общее с его героем и кумиром. С этим нобелиатом, гражданином мира, другом главных западных интеллектуалов.

Подобный самообман Набоков описал в «Бледном огне», но все же больше в этом какой-то общей достоевщины, даже прямо «верховенщины», эдакого припадания к прекрасному Иван-царевичу, притягательности которого даже неправильная нация не портит. «Я не хочу обидеть никого из обширного «донжуанского списка» Бродского,— пишет Владимир Бондаренко.— Напротив, благодарен всем его женщинам за то, что они, как могли, согревали и обихаживали поэта». Вот так — он, Владимир Бондаренко, благодарен женщинам Иосифа Бродского за то, что, как могли, согревали. На этом месте остается только произнести слова, которые, как писал поэт, не может крикнуть вещь, если ее распотрошить, сломать.

В этом закомплексованном желании прислониться к таланту — ключ ко всему теперешнему ажиотажу с Бродским-имперцем в любых его видах, включая и его «отрицательные» проявления вроде публичных рассуждений Дмитрия Быкова о том, что он-де всегда Бродского недолюбливал, ну а теперь Владимир Бондаренко со товарищи помогли ему разобраться — за что конкретно. (То есть, по сути, Быков признает, что бондаренковско-прилепинско-известинский взгляд точен, а анализ глубок, раз у него в связи с ним прямо глаза раскрылись.)

Талант — вещь невероятно обаятельная и сильная. Особенно сильная вещь — такой цепляющий, оказывающий прямое действие и при этом современный талант, как у Бродского. Возможность соотнестись с этим талантом (даже, например, в попытке его ниспровергнуть) — кажется — возвысит любое эго, наполнит смыслом любое построение. Так что даже то, что теперь называют идеей «русского мира», с Бродским на борту вроде бы должно выглядеть менее уныло и кликушески, чем в своем натуральном виде.

И точно так же талант — вещь непокорная, живущая по собственным правилам, не укладывающаяся в рамки доктрин. Бродский мог написать «На независимость Украины» и быть совершенным западником, писать рождественские стихи и резко негативно относиться к любому институализированному христианству, а более всего к православию, любить империю как «античную» идею — и ненавидеть имперские проявления своего отечества. В его поэтику все это укладывается без зазоров. В убогую концепцию сермяжного патриотизма не укладывается ничего из этого — даже его антиукраинской грубости там тесно.

Так что нечего твердить — он патриот, как мы, он имперец, как мы. Врете, подлецы: он и патриот, и имперец — не так, как вы,— иначе. И вашему «русскому миру» его не поймать.

5 стихотворений о любви • Arzamas

Литература, Антропология

Заклинание из Древней Месопотамии, викинг, влюбленный во француженку, страдающая наложница китайского императора… Как описывали любовь люди из разных эпох и стран? По случаю 14 февраля попросили ученых прочитать и объяснить стихи о любви. Полную версию материала можно послушать в приложении «Радио Arzamas»

Записала Ирина Калитеевская

Сапфо — о смятении

Древнегреческое

Мне кажется, равен богам тот

Человек, кто против тебя

Сидит и слушает твою речь,

Сладко звучащую рядом,

И милый смех. Это мне точно

В груди приводит в трепет сердце.

Ведь только на миг взгляну на тебя

И сразу лишаюсь речи,

Сокрушен язык, и тотчас тонкий

Огонь пробегает под кожей,

Глазами ничего не вижу, слух

Гремит.

С меня стекает пот, всю охватывает

Дрожь, я стала зеленее травы,

Еще немного — и, кажется самой,

Я умру.

Но на все можно отважиться

Борис Никольский, филолог-классик:

Это стихотворение греческой поэтессы Сапфо, которая жила на острове Лесбос в конце VII — начале VI века до нашей эры. Сохранилось оно благодаря тому, что его процитировал и разобрал автор позднеантичного риторического трактата «О возвышенном». Этот текст процитирован не до конца, поэтому мы можем только гадать, как он заканчивался.

Смысловой и художественный центр сохранившегося фрагмента — это описание физических симптомов влюбленности. Прелесть стихотворения, как справедливо заметил автор трактата «О возвышенном», в том, что Сапфо описывает все эти симптомы с внимательной отстраненностью; несмотря на силу своих чувств, она может смотреть на них со стороны.

Чтобы понять эти чувства и их причину, посмотрим внимательнее на первую строфу. В ней появляется некий человек, который сидит напротив возлюбленной Сапфо (из греческого текста совершенно очевидно, что это девушка) и внимает ей. Но кто он? В каком смысле он равен богам? И как связан он с Сапфо и ее чувствами? Прежде ученые и читатели считали, что в начале стихотворения описана реальная картина: рядом с возлюбленной Сапфо сидит не она, а реальный мужчина. Он «равен богам» своим счастьем, счастьем сидеть перед этой прекрасной девушкой. Вот как перевел первую строфу и русский переводчик Викентий Вересаев, добавив в текст от себя слова «по счастью»:

Богу равным кажется мне по счастью

Человек, который так близко-близко

Пред тобой сидит, твой звучащий нежно

Слушает голос.

Какие чувства должна вызывать у Сапфо эта сцена? Ревность? Зависть? Отчаяние неразделенной любви? Или горе покинутой влюбленной? Как мы видим дальше, сердце Сапфо содрогается отнюдь не от несчастной любви, а от одного взгляда на возлюбленную: «Ведь только на миг взгляну на тебя / И сразу лишаюсь речи», — говорит она. В поэтическом языке архаической Греции — языке гомеровского эпоса, который был главным источником поэтических образов для Сапфо и ее современников, — уподобление богам никогда не обозначало счастья, как и не выражало вообще никакого внутреннего состояния. Этот образ всегда описывал некое объективное внешнее качество: тот, кто равен богам, — сверхчеловек, супермен. Почему же человек, сидящий напротив возлюбленной Сапфо, назван суперменом? Потому что он способен вот так запросто находиться рядом с этой девушкой и спокойно и внимательно ее слушать — в отличие от самой Сапфо, которая при виде возлюбленной лишается чувств. Человек, названный в первых строчках, — не реальный персонаж, а фигура контраста, введенная в стихотворение, чтобы оттенить эмоции Сапфо: «Тот, кто может сидеть напротив тебя и слушать твой голос и смех — сверхчеловек, а я, лишь только взгляну на тебя, прихожу в смятение». Этот контраст подчеркнут одинаковым выражением, вводящим и характеристику того человека в начале, и рассказ о чувствах Сапфо: «Он, мне кажется, равен богам», — говорит она в начале стихотворения. «Я, кажется мне самой, умру». Смерть, к которой близка Сапфо, — крайняя противоположность подобия богам, которым наделяется тот человек в начале, потому что боги бессмертны.

Тема стихотворения — не вообще страдания любви, а очень конкретное переживание, физическое смятение, которое испытывает человек в присутствии возлюбленной. Язык, которым описано смятение Сапфо, вновь отсылает нас к Гомеру. Трепет, дрожь, зеленый цвет лица у Гомера — это симптомы страха перед врагом на поле боя. Выражение «стекает пот» относится к воинам, выполняющим свою трудную работу. Значит, Сапфо говорит о своих чувствах как о чувствах воина, которому приходится противостоять страшному врагу. Последняя фраза («Но на все можно отважиться…»), на которой обрывается стихотворение, тоже отсылает к теме сражения. Сапфо чувствует себя воином, обычным, рядовым воином, она не герой и не бог — ей страшно и тяжело, но она готова и дальше сражаться.

Смысл этого текста, говорящего о храбрости и страхе (а не о счастливой и несчастливой любви), верно передал Григорий Дашевский в своем стихотворении «Карантин», которое было вольным переложением из Катулла, в свою очередь переложившего Сапфо на латинский язык. У Дашевского эротический страх вытесняется и замещается страхом больного, страхом пациента, страхом перед диагнозом, которого ждут от медсестер. Поскольку Дашевский пишет свое стихотворение, отталкиваясь не от Сапфо, а от Катулла, он дополняет текст Сапфо еще одной строфой, дописанной Катуллом, — о вреде досуга, из-за которого и возникают все эти переживания:

Тот храбрей Сильвестра Сталлоне или

его фотокарточки над подушкой,

кто в глаза медсестрам серые смотрит

без просьб и страха,

а мы ищем в этих зрачках диагноз

и не верим, что под крахмальной робой

ничего почти что, что там от силы

лифчик с трусами.

Тихий час, о мальчики, вас измучил,

в тихий час грызете пододеяльник,

в тихий час мы тщательней проверяем

в окнах решетки.

На что же хочет отважиться Сапфо? Преодолеть свой страх и свою влюбленность? Или же завоевать возлюбленную? Ответ на этот вопрос, возможно, содержался в несохранившейся концовке стихотворения, но для нас с вами этот вопрос остается открытым.

Средневековый ярл — французской даме Эрменгарде

Скандинавское

Мудрая женщина,

Это верно, что твои волосы превосходят в красоте

Волосы, пожалуй, большинства женщин

С прядями, подобными помолу Фроди.

Подставка поля сокола позволяет своим волосам,

Желтым, как шелк,

Рассыпаться по своим плечам —

Я обагрил когти голодного орла.

Денис Голованенко, историк-медиевист:

Я только что прочитал вам вису, или поэтическую строку, Рёгнвальда Кали — ярла Ярл — второй после конунга титул в иерархии средневековой Скандинавии. В зависимости от периода и страны их статус и функции различались, однако правители Оркнейских островов, зависимых от Норвегии, титул ярла носили всегда. Оркнейских островов, которые находятся недалеко от Шотландии, — сочиненную им для Эрменгарды, виконтессы окситанского города Нарбонна. Может возникнуть вопрос, как так получилось, что ярл каких-то островов сочиняет любовную поэзию для окситанской дамы. Рёгнвальд оказался в Нарбонне в 1151 году по пути в Иерусалим, куда он совершал масштабное и пышное паломничество. Зайдя в Средиземное море, он решил остановиться во Франции, посетил Нарбонну, где его и пригласила к своему двору эта самая Эрменгарда, или Эрмингерд, как называет ее сага. Надо сказать, что это была незаурядная женщина. Она правила Нарбонной практически шестьдесят лет — и, видимо, довольно успешно. Кроме того, по всей Франции — и не только Южной — о ней шла слава как о большом специалисте в области куртуазной любви и покровительнице трубадуров.

Вместе с ярлом путешествовали еще два исландских скальда Скальд — древнескандинавский поэт. по имени Армод и Одди Глумссон. Судя по всему, на пиру, устроенном в честь их прибытия, они решили примерить на себя роль трубадуров. Каждый из трех сочинил по висе в честь Эрменгарды. И если висы исландских скальдов больше похожи на традиционную любовную лирику (с одной стороны, они воспевают красоту Эрменгарды, а с другой — печалятся о том, что едва ли смогут к этой красоте прикоснуться), то виса ярла более оптимистична.

Сами средневековые скандинавы выделяли любовную поэзию в отдельную категорию, в отдельный жанр — мансёнг. Поэзия (и не только любовная) считалась у скандинавов достаточно материальной вещью — не менее материальной, чем, например, меч или корабль, и способной оказывать воздействие на действительность. Даже спустя почти два столетия после христианизации в Норвегии и Исландии сохранялась вера в особое воздействие причудливо переплетенных поэтических слов. Например, считалось, что хвалебная поэзия, преподносимая конунгу Конунг — северогерманский термин для обозначения верховного правителя. В эпоху зрелого средневековья этот термин соответствует понятию король. или какому-то другому правителю, способна увеличить его удачу. Так и любовная поэзия могла оказать некоторое (не всегда желанное) воздействие на своего адресата. Поэтому в первом писаном сборнике исландского права, составленном в первой четверти XII века (он назывался «Серый гусь»), за произнесение любовных стихов, наряду с произнесением поэтической хулы, предназначалось достаточно строгое наказание. Впрочем, в этом случае некая искусственность ситуации, по-видимому, предохраняла от опасного воздействия, возможного при произнесении любовного стиха прямо в глаза своему адресату.

Несмотря на всю куртуазность обстоятельств сочинения висы, в строфе Рёгнвальда нет ничего специфически трубадурского. Она сложена дротткветтом — самым популярным размером скальдической поэзии. В ней присутствуют и такие важные элементы поэтического языка скальдов, как очень сложный синтаксис, переплетенные предложения и кеннинги — особого рода поэтические перифразы, которые заменяют собой существительные обычной, непоэтической речи.

Первый кеннинг в этой строфе отсылает к преданию о легендарном датском конунге Фроди, который пленил двух великанш, приковал к огромным жерновам и заставил молоть. Помол этих жерновов волшебным образом превращался в золото, и поэтому золото можно называть «помолом Фроди».

Второй кеннинг не вполне типичный. «Поле сокола» — это рука, то есть место, на котором сидит сокол. В данном случае его подпорка — женщина, то есть Эрмингерд. Если в скальдической поэзии женщина и называется подпоркой, то, как правило, каких-то украшений. Скажи ярл что-нибудь вроде «подпорка огня поля сокола» («огонь поля сокола» — это золото), получился бы типичный кеннинг женщины. Но, видимо, из метрических соображений, не желая нарушать размер, ярл опустил эту часть с золотом.

Наконец, нужно сказать несколько слов о предложении, которое ярл вставляет в седьмую и восьмую строки своей висы. На протяжении всей строфы он восхищается красотой и мудростью Эрмингерд — и затем вдруг сообщает ей о том, что обагрял когти голодного орла. Орел и ворон — типичные скандинавские птицы битвы, то есть птицы, которые слетаются после боя к телам погибших и ими питаются. Целый спектр синонимичных выражений — например, «утолять голод или жажду», «обагрять или окраснять когти (клюв, перья) орла или ворона» — служит для того, чтобы заверить адресата строфы в воинской доблести и в военном мастерстве ее автора.

Таким образом, в висе Рёгнвальда эрос и смерть тесно переплетаются друг с другом. С одной стороны, женщина, к которой он испытывает интерес, обладает всеми необходимыми достоинствами. С другой стороны, он, победитель в битвах, тоже ее достоин.

Ли Бо — о наложнице китайского императора

Китайское

Ступени из яшмы рождают белые росы,

Ночь бесконечна, чулок из шелка захвачен.

Вернуться, спустить занавес водно-хрустальный,

Звеняще-прозрачный. Глядеть на месяц осенний.

Илья Смирнов, синолог:

Стихотворение китайского автора Ли Бо, написанное в VIII веке, называется «Сетования на яшмовых ступенях». Это одно из самых знаменитых китайских стихотворений, что большая редкость: китайские стихи, в отличие от русских и европейских, как правило, существуют не поодиночке, а в циклах и антологиях.

Почему это стих о любви? Никаких привычных нам знаков любовного стихотворения мы, пожалуй, здесь не увидим, тем более не воспримем на слух. Дело в том, что вообще китайская поэзия — это смысл за словом. То есть лучшими считаются те стихи, в которых смысл не явлен на поверхности. Настоящая поэзия — это когда читатель, считав внешние слова, погружается в то, что стоит за ними, и понимает это. Конечно, это касается классической поэзии: ее читателями были люди традиционной выучки, которые помнили на память тысячи строк, сотни стихотворений целыми сборниками, антологиями. Современные читатели такими знаниями не обладают, поэтому приходится комментировать все, подробно разбирая каждое слово, всю цепь ассоциаций, отсылок, аллюзий и так далее.

Стихотворение, которое я прочитал, в прямом, неметафорическом смысле посвящено брошенной императорской наложнице, то есть даме из дворцовых покоев. Когда-то она была возлюбленной императора, а потом по каким-то причинам была им отвергнута и поселена в дальнем покое огромного дворцового комплекса.

Почему об этом пишет великий китайский поэт Ли Бо? Потому что так принято: это такая форма высказывания о собственных чувствах. Почему о своих чувствах нельзя сказать впрямую? Во-первых, потому, что это не принято, во-вторых, любовное чувство почти совсем запретно для классической китайской поэзии Любовь — нередкая тема для некоторых неклассических жанров, но, вообще-то говоря, о человеческих чувствах, тем более о любовных чувствах, говорить впрямую не принято. Небольшое исключение составляют стихи о семейной любви, поскольку китайская семья в древности и в Средневековье была полигамной..

Однако императорская наложница и вообще все, что связано со священной фигурой императора, имеет значение для всей страны. Ли Бо написал это стихотворение спустя семь-восемь веков после появления в поэзии темы покинутой императорской наложницы. Известно даже первое стихотворение, написанное одной из таких наложниц: ее фамилия была Бань. Все императорские наложницы были распределены по рангам, и она была в ранге цзе-юй Так именовались дамы первой девятки из двадцати семи младших наложниц.. Не смирившись с тем, что император ее отверг, она написала стихи, в которых печалилась о том, что с ней случилось. Постепенно эта тема стала традиционной — ее можно найти в творчестве практически каждого китайского поэта. Со временем этот сюжет стал просто знаком того, что внешним явленным смыслом скрыто чувство самого поэта.

Вот как-то так. Может быть, это сложно — так на бегу понятнее не объяснишь. Я про это стихотворение написал статью — по-моему, чуть ли не в два листа — и не сказал и трети того, что из него вычитывал без всяких усилий традиционный читатель Статью, о которой говорит Илья Смирнов, можно найти в его книге «Китайская поэзия: в исследованиях, заметках, переводах, толкованиях: », стр. 57.. Это был особенный мир поэтов и читателей одновременно: они были равно образованы, они помнили на память ровно те же стихи — и, конечно, только такой читатель мог быть подлинным читателем такого рода стихов.

Печальный аристократ — о разлуке и слезах

Японское

Рассвет разлуки

Близко, близко…

Петух не прокричал:

Пора!

А слезы уж текут.

Александр Мещеряков, японовед:

Это стихотворение помещено в императорской антологии «Кокинсю» — «Собрание новых и старых песен», — составленной в X веке. Указ о составлении таких антологий давал император. Их было много, и у них был очень высокий статус. Эти антологии чуть-чуть отличаются друг от друга по структуре, но в каждой из них обязательно были два раздела: о природе и о любви. Цикл о природе устроен от начала к концу: вначале идет весна, дальше лето, осень и зима. И таким же хронологическим способом устроен и любовный раздел. То есть вначале это ожидание любви, потом следует сама любовь и дальше — ее конец. Стихов о разгаре любви при этом почти не имеется.

Японцы этого классического для японской культуры периода жили в столице Хэйан Сейчас это Киото.. Они были аристократами и довольно печальными людьми: в самом начале любого явления они предчувствовали конец. Это стихотворение описывает свидание в самом его разгаре, но при этом автор уже думает о его финале. Таких печальных стихотворений о любви — подавляющее большинство: они говорят об уходящем времени, о том, как быстро оно течет. Стихи о любви — это не столько встреча, сколько прощание.

Популярные герои стихов о разлученной любви — Волопас и Ткачиха. Они полюбили друг друга, но отец девушки недоволен, что она отрывается от хозяйственных занятий, и разрешает возлюбленным встречаться только один раз в год. Встреча происходит не на земле, а на небе: Волопас и Ткачиха — это звезды Вега и Альтаир, которые разлучены Небесной Рекой, то есть Млечным Путем, и встречаются только раз в году, в седьмой день седьмой луны. Вот одно из многочисленных стихотворений, посвященных этой встрече:

У Реки Небес,

На разных берегах,

Мы стоим исполнены тоски.

О, хотя бы слово передать

До того, пока приду к тебе!

Как происходили свидания у аристократов? В их обществе были приняты довольно свободные отношения: семейная жизнь семейной жизнью, а любовные встречи любовными встречами. Кавалеры посещали дам ночью и не видели лица девушки или женщины, к которой пришли: они беседовали в темноте, разделенные пологом, занавесом. Так что полюбить с первого взгляда в Японии того времени было невозможно. Любовь могла прийти не с первого взгляда, а с первого слова. Поэтому в японских стихах и прозе не описывается лицо возлюбленной, ее внешность.

Кавалер приходил в усадьбу к даме вечером, а уходил утром. Дома он писал стихотворение и посылал даме. Дама писала ответ. Так складывалась любовная переписка, о которой нам довольно много известно.

Любовное заклинание пятитысячелетней давности

Аккадское

Эа Ир’эмума любит.

Ир’эмум, сын Иштар,

Сидит на ее коленях

В ароматах благоуханных.

Они блуждают по саду — две прекрасные,

Вечноцветущие девы!

Вы обе спустились к саду,

В сад вы спустились,

Смолы благовонной собрали.

Твои влажные губы я взял во владенье,

Взглядом твоим овладел я,

Овладел твоим влажным лоном.

В сад лунного бога Суэна я пробрался,

Срубил я тополь, ведь В аккадском тексте нет соответствующего слова, оно вставлено переводчиком для того, чтобы сделать перевод более литературным. пришел его срок.

Ищи меня среди тамарисков

Как пастух овец своих ищет,

Как ищет коза своего козленка,

Овца — своего ягненка, ослица — осленка.

Украшены его руки,

Сладкозвучные губы его,

Как благоуханное масло,

Кувшин масла в его руке,

Кувшин кедрового масла на плече его.

Так Ир’эмум заговорил ее,

Сделал ее безумной от страсти.

Я завладел твоим ртом, созданным для любви.

Заклинаю тебя богинями Иштар и Ишхарой:

«Пока твоя шея не прильнула к его,

Клянусь, ты не найдешь покоя!» Финальные строки последнего куплета произносит не влюбленный: если бы их говорил он, в предпоследней строке было бы сказано «моя шея», а не «его шея». Кому принадлежат эти слова, не вполне ясно: возможно, Ир’эмуму или Эа, но, может быть, и специалисту по заклинаниям, который произносил текст и совершал ритуал.

Екатерина Маркина, ассириолог:

Это любовное заклинание написано на самом раннем диалекте аккадского языка: с его помощью некий мужчина пытался завоевать женщину, в которую был влюблен. Текст датируется XXII веком до нашей эры, то есть ему почти пять тысяч лет.

В заклинании несколько действующих лиц. Открывается оно обращением к Эа — богу мудрости и покровителю магии (к нему обычно обращены все заклинания). Далее появляется Ир’эмум, сын Иштар, который сидит у нее на коленях в окружении благовоний. Ир’эмум — что-то вроде месопотамского купидона, это некое божество, которое помогает людям обрести любовь другого человека.

Две прекрасные девы, которые блуждают по саду, вероятно, богини Иштар и Ишхара. По саду они гуляют неслучайно: в месопотамской традиции сад — место любовных утех, примерно как в нашей традиции — сеновал. Дамы собирают благовонную смолу. И это тоже неслучайно: этот мотив звучит на протяжении всего заклинания, ведь благовония — атрибут и символ Ир’эмума. Мужчина, который магическим способом хочет добиться благосклонности своей возлюбленной, говорит несколько фраз, утверждающих его власть над ней: ее губы принадлежат ему, ее взгляд сфокусирован на нем, ее влажное лоно тоже принадлежит ему.

Что означают строки «В сад лунного бога Суэна я пробрался, / Срубил я тополь, ведь пришел его срок»? Это метафора дефлорации — только вместо сорванного цветка мы видим срубленный тополь. Далее Ир’эмум заговаривает возлюбленную нашего героя: «Украшены его руки, / Сладкозвучные губы его, / Как благоуханное масло, / Кувшин масла в его руке, / Кувшин кедрового масла на плече его». Здесь снова возникает мотив благовоний, но вводит его сам Ир’эмум, рассказывая о герое его возлюбленной и наделяя его приятным запахом.

В ближневосточной традиции заклинание не существовало отдельно от ритуала. Процесс чтения заклинаний обычно сопровождался определенным набором действий и манипуляций с различными предметами и субстанциями, якобы обладающими магическими свойствами. Но ритуал от нашего заклинания не сохранился Тексты ритуала и заклинания часто записывались по отдельности, на разных табличках.. Можно предположить, что одним из основных ингредиентов была благовонная смола.

Эти и еще три стихотворения о любви — персидское, древнеримское и майяское — вы можете послушать в приложении «Радио Arzamas».

Изображения: Иллюстрация из Манесского кодекса. Около 1300 года

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

АрхивДва стихотворения Иосифа Бродского ‹Литературный хаб

« Сижу у окна »

для Льва Лосева

Я сказал, судьба играет без очков,

а кому нужна рыба, если у тебя есть икра?

Триумф готики наступит

и возбудит вас — ни кокаина, ни травы.

Сижу у окна. Снаружи осина.

Когда я любил, я любил сильно. Это было не часто.

Я сказал, что лес — единственная часть дерева.

Кому нужна эта девочка, если у тебя есть ее колено?

Устал от пыли, поднятой современной эпохой,

русский глаз остановился бы на эстонском шпиле.

Сижу у окна. Блюда готовы.

Я был здесь счастлив. Но меня больше не будет.

Я писал: Лампочка со страхом смотрит в пол,

и любовь, как поступок, лишена глагола; ноль-

o Евклид думал, что точка схода стала

, это было не математикой — это было ничто Времени.

Сижу у окна.И пока сижу

, моя молодость возвращается. Иногда я улыбаюсь. Или плюнуть.

Я сказал, что лист может погубить бутон;

что плодородное падает в залежи — рваный;

что на ровном поле, на незамутненной равнине

природа напрасно рассыпает семена деревьев.

Сижу у окна. Руки сомкнулись мне в коленях.

Моя тяжелая тень — моя приседающая компания.

Моя песня была расстроена, мой голос был треснутым,

, но, по крайней мере, ни один припев не сможет ее спеть.

никого не сбивает с толку — ничьи ноги не лежат на моих плечах.

Сижу у окна в темноте. Как экспресс,

волны за волнообразным занавесом разбиваются.

Верный подданный этих второсортных лет,

Я с гордостью признаю, что мои лучшие идеи

второсортны, и пусть будущее

возьмет их как трофеи моей борьбы с удушьем.

Сижу в темноте. И было бы сложно определить

, что хуже: тьма внутри или тьма снаружи.

(1971)

Перевод Ховарда Мосса

*

«Фрагмент речи»

Я родился и вырос в балтийских болотах

в семье серо-цинковых разбойников, которые всегда шли на

по двое.Отсюда все рифмы, отсюда этот бледный плоский голос

, который рябит между ними, как еще влажные волосы,

, если он вообще рябит. Опираясь на бледный локоть,

спираль выхватывает из них не грохот моря

, а хлопок холста, ставен, рук, кипящий котел

на горелке — наконец, металлический крик чайки

. Что удерживает сердца от фальши в этом плоском районе

, так это то, что здесь негде спрятаться и много места для видения.

Только звук нуждается в эхе и боится его отсутствия.

Взгляд привык не оглядываться назад.

Северная пряжка металлическая, стекло не повредит;

учит горло говорить: «Впусти меня».

Меня поднял холод, который, чтобы согреть мою ладонь,

собрал мои пальцы вокруг ручки.

Замерзая, я вижу красное солнце, которое заходит за океаны

, а души

не видно. Либо пятка скользит по льду, либо сам глобус

резко выгибается под моей подошвой.

И в моем горле, где скучная сказка

или чай, или смех должны быть нормой,

снег растет все громче и «Прощай!»

темнеет, как Скотт, окутанный полярным штормом.

Из ниоткуда с любовью энт Марчембера, сэр

милая уважаемая дорогая, но, в конце концов,

неважно, кто на память не восстановит

черт, не твоих, и никто не преданный друг

приветствует тебя с этой пятой последней части земли

отдыхает на китообразные спины мальчиков-пастушков

Я любил тебя больше ангелов и Самого Господа

из них сейчас поздно ночью в спящей долине

в маленьком городке до дверных ручек в

снеге, корчась на черствых

простынях для всей кожи —

Глубоко я вою «тыуу» сквозь свою подушку-дамбу

, много морей отсюда, которые движутся ближе к

, а мои конечности в темноте играют твоим двойником, как зеркало

, пораженное безумием.

Список некоторых наблюдений. В углу тепло.

Взгляд оставляет отпечаток на всем, на чем он останавливается.

Вода — самая распространенная форма стекла.

Человек страшнее своего скелета.

Зимний вечер с вином. Черное крыльцо

выдерживает жесткие нападки ивовых.

Закрепленное на локте, тело

, как обломки ледника, своего рода морена.

Через тысячелетие они, без сомнения, обнажат

окаменелого двустворчатого моллюска, подпертого за этой марлевой тканью

, с отпечатком губ под отпечатком бахромы,

, бормочущим «Спокойной ночи» на оконной петле.

Я узнаю этот ветер, бьющий по вялой траве

, который подчиняется ему, как они это делали с татарской массой.

Я узнаю этот лист, растопыренный в придорожной грязи

, как принц, залитый кровью.

летящие наискось в щеку деревянной хижины в другой стране,

осень говорит, как гуси своим летающим зовом,

— слеза на лице. И когда я закатываю

глазами к потолку, я повторяю здесь

не из лозунга этого нетерпеливого человека в кампании

, а произносю ваше казахское имя, которое до сих пор хранилось в моем горле

как пароль для входа в Орду.

Темно-синий рассвет на матовом стекле

напоминает желтые уличные фонари на заснеженном переулке,

ледяных тропинок, перекресток, сугробы с обеих сторон,

— шумную раздевалку в восточной части Европы.

«Ганнибал. . . » там дроны, изношенный мотор,

брусьев в спортзале пахнет подмышками;

что касается той страшной доски, которую вы не смогли увидеть,

она осталась такой же черной. И его обратная сторона тоже.

в хрустальный.Что касается всей этой штуки с параллельными линиями

, то она действительно оказалась верной и беспощадной.

Не хочу сейчас вставать. И никогда не делал.

Вы забыли эту деревню, затерянную в рядах

болота на территории, поросшей сосновыми деревьями, где в садах никогда не стояли чучела

: урожай того не стоит,

и дороги тоже просто канавы и заросли зарослей.

Старушка Настасья мертва, я так понимаю, и Пестерев тоже точно,

а если нет, то сидит пьяный в подвале или

что-то лепит из изголовья нашей кровати:

калитку, скажем, или какой-то сарайчик.

А зимой рубят дрова, а живут репы,

и из дыма морозного неба мигает звезда,

плюс пустота, которую мы когда-то любили.

В маленьком городке, из которого смерть распространилась по классу

карта, булыжники сияют, как чешуя, покрывающая карпа,

на светском каштане висят свечи таяния,

и чугунные сосны льва для хорошей речи.

Сквозь выстиранную бледную оконную сетку сочится

гвоздик, похожих на раны, и кирхена, иголок;

, как в былые времена, гремит трамвай,

, но на стадионе уже никто не выходит.

Настоящий конец войны — это милое светлое платье

на хрупкой спинке венского кресла

, в то время как гудящие крылатые серебряные пули летят,

унося жизни на юг, в середине июля.

Мюнхен

Что касается звезд, они всегда горят.

То есть появляется один, затем другие украшают чернильную сферу

. Это лучший способ взглянуть на

здесь: в нерабочее время, моргает.

Небо выглядит лучше, когда они выключены.

Хотя с ними покорение космоса происходит быстрее.

При условии, что вам не пришлось перемещать

с голой веранды и скрипящей качалки.

Как сказал один пилот космического корабля, его лицо

наполовину погружено в тень, кажется,

нигде нет жизни, и ни на одном из них нельзя останавливаться внимательным взглядом

.

Рядом с океаном, при свечах. Разрозненные фермы,

полей, заросших щавелем, люцерной и клевером.

К ночи у тела, как у Шивы, вырастают дополнительные руки

, которые с тоской тянутся к любовнику.

Мышь шелестит по траве. Сова падает.

Внезапно скрипящие стропила расширяются на секунду.

В деревянном городке спят крепче,

так как в наши дни мечтаешь только о том, что произошло.

Пахнет свежей рыбой. К стене приклеивается профиль кресла

.Марля слишком мягкая, чтобы набухать при малейшем ветре

. А тем временем луч луны

поднимает волну, как скользящее одеяло.

Лаокоон дерева, сбрасывая с плеч горный груз

, окутывает их огромным облаком

. С мыса влетает ветер. Голос

звучит высоко, удерживая слова на нити смысла.

Идет дождь; его веревки скручивались в комки,